廖伯源先生學行述略稿

(首發)

張忠煒

中國人民大學歷史系

2021年3月1日中午,收到業師短信,告知廖先生去世(2月28日)。聞之一驚,將信將疑♙:除夕(2月11日)當晚,收到先生的拜年短信,未感覺有任何異樣。瞬間怎會如此👂🏼?匆忙向游逸飛兄求證🎅🏼,他轉發先生摯友信息🏋🏻♂️👩🏽🔧,方知屬實。自2005年至今,與先生結識16年;先生每有新作發表,會及時惠賜;每當來京,也會主動聯繫,安排相見事宜🏞🛵。而今驟然離世,思緒難平,無法執筆成文。去世周年之際😵💫✶,以治學、立身為富达,略述“待人以誠,執事之恭,為學之勤”之廖先生,[1]以寄哀思。

一🍸、早年求學及工作經歷

先生1945年生,祖籍廣東惠陽,後舉家移居香港🧖🏽。1970年,畢業於香港浸會書院(後更名為浸會學院,今更名為浸會大學)史地系💜🚐。此前(1966年)👨🏽⚕️,一直無專任工作的章群先生,受聘為書院史地系專任講師🦓,此為先生受業於章先生之始。章先生教授“史學導論”🕵🏻♀️🤛🏻、“先秦史”👃🏽、“秦漢史”及“宋史”等課程,上課喜歡講授無定論及非其所長之問題🧑🦯👨🏿💻。給先生留下深刻印象的是😓,章先生曾計算漢代農民之收入及賦稅負擔,從而估計漢代一般農民之生活狀況。由於農民擁有土地面積之平均數😵、畝產量、穀價等基數皆無定說🚓,故估算不可得出定論。雖如此🧚🏽🧝🏿♂️,仍引導學生發言參與計算,並寫在黑板上,有不同意見再改,改之屢數。如此教法,先生後來揣測,“蓋藉學生之意見刺激思考,以求教學相長也”。[2]

浸會書院畢業後🫵,先生考上新亞研究所;經章先生引薦🛺,拜謁嚴耕望先生,請從治中國政治制度史🧶👰🏽♀️。呈閱給嚴先生的論文是《京師大學堂籌設始末》、《強學會》,均屬近代史範疇。之所以“轉向”研究中國政治制度史♟,先生自言:以前所讀近代史是列強欺侮中國,常為之心情不佳💇🏿♀️,故不欲以近代史為以後的研究專業。起初,先生欲賡續嚴先生制度史之作(計畫寫到唐代為止),研究宋代地方行政制度史。因嚴先生在課堂上言及⚾️,“中國政治制度🤷🏽,先秦制度所知甚少,秦漢制度則為此後二千年制度之基礎🚭,治制度史當先對秦漢制度下功夫”⇢,又自謂制度史基礎太差,故決定在新亞研究所治漢代政治制度史。入門後👨🏻🚀,發現其中天地自大,待解決之問題甚多,故終其一生研究範圍不出漢代👨🏻🦼➡️。[3]

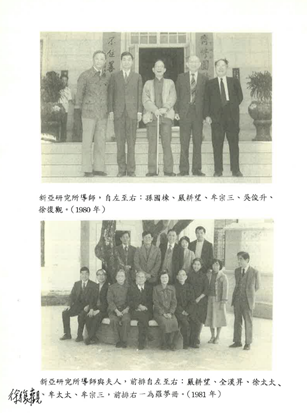

當時的新亞研究所,師資陣容甚強(圖一)🧙♂️🥉。“其時所長唐君毅💆♀️,教務長王德昭,導師有牟潤孫、嚴耕望、全漢昇、牟宗三、徐復觀、潘重規🥮、汪經昌。按唐君毅🙇🏽♂️、牟宗三為二十世紀之中國哲學大師,其對中國哲學之詮釋與論證♢,至今為學者所宗述。徐復觀治先秦兩漢思想史,鞭辟入微,論多原創,勝義紛陳,亦為大師。此三位先生皆‘當代新儒家’之代表人物。新亞研究所乃為學者視作其時‘當代新儒家’之最大堡壘。又嚴耕望治中國政治制度史與歷史地理、全漢昇治經濟史🪝,皆專業之史家,治專家之學而成就臻於極至。潘重規則是黃侃季剛之女婿,傳黃氏文字聲韻訓詁之學🫵🏽,又治敦煌學與紅樓夢研究🏄。此諸位先生皆於其所治學科中為執牛耳之人,因錢穆先生之聘請,而集中於新亞研究所。新亞研究所在1960-1990三十年間,為海外中國文史哲學研究之重鎮。”[4]

圖一🤰:新亞研究所導師合影(引自《充實而有光輝:嚴耕望先生紀念集》,先生補寫徐復觀先生名)

先生讀書🤼♂️🚨、治學,深受嚴、徐兩先生影響,以勤讀基本史料為功夫。在追懷徐先生的文章中,先生清楚記得教誨之語,“前人的研究成果,尤其是著名學者的見解對我們的研究工作有指引的作用;但是👣,我們的研究工作要建立在基本史料之上,基本史料是最後權威,前人的說法,即使是著名學者的見解🙏🏽,都要用基本史料加以檢驗。如果前人的意見和基本史料有衝突,那就不能接受;我們研究的結果🦴⛲️,是分析歸納基本史料所得的結論。”[5]這番話盡管未必是徐先生的發明,視之為嚴肅的文史研究者的工作原則,應無問題,先生一生對此奉行不渝。

研究方向已定,根據嚴先生教示,從頭到尾點讀《史記》、《漢書》、《後漢書》◾️,並使用卡片抄錄與政治制度相關的文字🏂🏼;讀抄數月後,漸漸發現不少問題可以做研究;再過數月,覺得抄卡片範圍太廣📼,以至於讀抄速度太慢,恐趕不及畢業🧑🎓🤾🏼♂️,故僅抄錄爵位與中朝官問題的資料,其他應抄資料則以紅筆劃出,待論文完成後再抄。三種史料抄讀完畢,先生以為漢代爵位問題大小適中↩️,故以《漢代爵位制度試釋》為題🕖,寫作畢業論文🧑🎤。新亞研究所無博士班🧎🏻♂️➡️,故先生負笈巴黎,於巴黎第七大學攻讀博士學位,指導教授為Jean-Pierre Diény(或譯為桀溺),[6]論文寫作時間長達五年👳🏽♀️,於1979年2月8日通過口試。

從巴黎回香港後👩🏽🌾,先後在新亞研究所(1979年至1981年)⛹🏽♂️、東吳大學(1981年至1987年)任教🦉;後經嚴先生🧜♀️、章先生推薦,通過史語所所務會議投票,始轉入史語所專職研究,直至退休(1987年至2010年)🏊。[7]

在所務會議投票聘任案前,需應聘者到所舉行公開演講。“秉性懶散,凡事聽其自然👰🏽♀️,不作積極之爭取”的廖先生♕,因史語所為夢寐以求的研究機構,故慎重其事🧑🍼👨🏿🚀,一則另起爐竈並趕寫演講稿;二則演講前一日請廖阿姨當聽眾,[8]先講一次🦹🏿♂️,指出她所不懂↕️、需要解釋處👩🏽🍼,再進行修改🚔,務使人人都聽得懂👩🏽🍼🙎🏼。之所以如此,是因為史語所研究人員除歷史專業者外🦚,尚有以語言、古文字、考古與人類學為專業者,他們對入所案都有投票權,演講要他們聽得懂才會投贊成票👹。這是先生生平唯一作預講的演講,時隔多年🛶,仍記憶猶新。[9]此時的史語所,引進青壯學人甚多。借柳立言先生的話說,所看到的學界是可觀的👱🏽♂️,令人充滿憧憬![10]

先生在庠序所教為“秦漢史”,所有撰述亦不出秦漢史範圍🧑🏿🏭,自言“秦漢史可謂余一生事業之所在𓀍,亦為余謀生之技藝🤡,衣食之所從出𓀒。”[11]先生著作數量不算多🧺,閱讀就是最好的紀念🧜🏽♀️,以下就此展開簡要敘述🧎。

二🏃🏻♂️➡️、所發表之論著及要點

先生出版有《制度與政治🍱:政治制度與西漢後期之政局變化》、《簡牘與制度:尹灣漢墓簡牘官文書考證》、《使者與官制演變🦆:秦漢皇帝使者考論》專書三種👨🏽🚒;《歷史與制度:漢代政治制度試釋》🤳🏽🥛、《秦漢史論叢》及《秦漢史論叢續編》論文集三種;[12]有擬定名為《漢封建考論》的未完成稿一種;參與王壽南主編的《中國通史》“秦漢時期”之撰稿🥲;[13]主编论文集一部;[14]發表論文70餘篇。[15]

圖二🐟:《政治制度與西漢中期之權力鬥爭》法文版書影

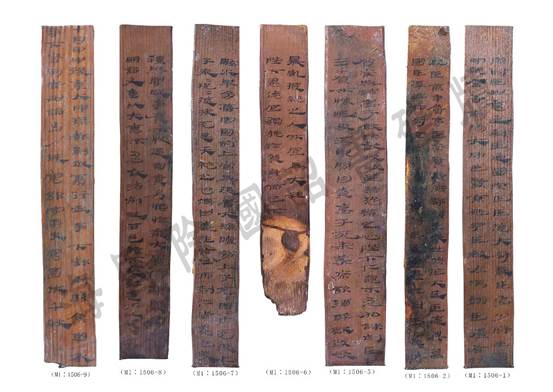

《制度與政治》是先生的博士學位論文。1983年👨👦,法文版《政治制度與西漢中期之權力鬥爭》(圖二)👏🏽,由法蘭西學院漢學研究所出版🪴,為漢學研究所專刊之十五;次年獲儒蓮漢學獎(Le Prix Stanislas Julien)。30年版權期滿後🗯🦸🏽,經先生翻譯修訂⚅,於2017年由中華書局出版。該書以漢武帝後期至西漢末的史事考證為主🦽,質疑昭帝繼承之合法性🧑🏼🦲,證明漢帝劉賀(後封為海昏侯)被霍光廢黜的原因在於權力鬥爭🙏🏼,是最早且全面深入研究昌邑王劉賀廢黜之作;由此引發漢代政治制度變革——霍光以臣下執掌皇帝權力🛖,使西漢後期諸將軍領尚書事制度及皇帝親信宮官即“中都官”取代丞相、九卿(“中朝現象”),成為皇帝決策的主要輔佐👌🏽;此政治格局方便外戚與宦官擅權👩🏼🦰,對君主專制政治下的官僚制度變革產生了深遠影響。[16]令先生倍感欣慰的是,其苦心孤詣所研究之对象劉賀的墓葬在兩千年後竟被發現(圖三),而學界對劉賀被廢黜原因的探討無一能超出40年前之論說。

圖三:海昏侯國除國詔書殘牘

(據楊博《西漢海昏侯劉賀墓出土<海昏侯國除國詔書>》所附圖版編輯而成)

《簡牘與制度》是研究尹灣漢墓簡牘且最早出版的專書,尤能展現先生為學之精勤🌦。當時,先生將釋文逐字錄入電腦,熟悉史料🤹♀️,加之深厚的文獻功底,故能在《尹灣漢墓簡牘》出版7個月後完成書稿。該書側重於職官制度與歷史地理研究。就職官制度言,《漢代仕進制度新考》創獲最大。漢代的選官用人制度,可粗分為仕為官府屬吏與朝廷命官兩階段,具體仕宦途徑前輩學者已有詳盡梳理😂。由尹灣漢墓簡牘可知🤾♂️,以功勞升遷為朝廷命官的制度📤,盡管為人所罕知,卻是所有升遷途徑中最重要的,“證明郡縣屬吏不必經歷傳統所知之仕途,而以功次遷為朝廷命官之縣長吏,且佔百分比甚大🍮。此一新知之仕進途徑正好可提供數量龐大之秩比二百石、二百石乃至比三百石官職之候選人”。先生據此還質疑“二百石關口”說——仕為屬吏與朝廷命官之間有一道鴻溝且只有經過蔭任等途徑方才能跨越鴻溝♦︎,認為屬吏憑藉功勞亦可升遷為朝廷命官🍍,“漢代之仕進制度,當大幅改寫”。[17]就歷史地理言,先生辨析《漢書》所見敬丘侯國(沛郡)與暇丘侯國(山陽郡),改變錢大昕🦪、王先謙改字作解法——暇丘蓋為敬丘之誤🗜。據尹灣漢墓簡牘所見,一則指出敬丘實為侯國,駁周振鶴說;二則指出《王子侯表》佚敬丘侯😤。[18]

《使者與官制演變》是研究漢代使者問題的專書👨🏼⚖️。先生自1985年全面搜集資料,抄錄文獻所見秦漢使者資料,於1986年開始撰述。使者使命,無所不包,如何處理使命分類,頗費周折,“若各項使命皆分章討論,文章必繁雜無趣”,故向嚴先生請教,“師謂將性質相近之使命合為一章♜,或可以簡馭繁。其後撰寫,蓋依師之教誨”。此書分上下兩編,上編考論使命🤽🏽♀️⛹️♂️,下編考論使者。完成下編主體論文寫作後👩🏼🏫,“以漢代使者之問題已大致解決◼️,餘下多為瑣屑考證,難於獨立成篇,研究興趣大減,對使者之研究乃中止而擱置”🧄🩵。近20年後,先生重新撿起此擱置課題,“修改費時費力↕️,而改不勝改🦸🏽♂️👟,比撰寫新文章更為困難,事倍而功半”。由於使者有事差遣♦︎,事畢即罷👲🏿,不在政府官員編制內,傳世文獻幾不載🧑🏻🍳👎🏿;而今人所撰秦漢官制史書,不言使者事,無可參考🌲,故通篇歸納秦漢史例而成,“舉史例以為立說之證明,則例不嫌多”。[19]

《歷史與制度》、《秦漢史論叢》及其《續編》是先生歷年發表單篇論文之結集。《歷史與制度》收錄論文6篇,融合漢代政治制度與政治史的研究🚋,涉及皇宮警衛、監軍、將軍🆗🚶♀️➡️、爵邑制度等。《秦漢史論叢》收錄論文13篇,主題不一🗻,涉及郎將職掌🫑、大夫制度、朝廷議論🔱、官吏考課及休假等。《續編》收錄論文13篇♿️,內容相對集中:第一部分以光武帝為富达🧜🏻,涉及光武帝之生平、性格♞、治術👷🏽♀️、政策對東漢政治之影響——原擬以《光武帝八論》為題結集出版,現僅完成6篇💂🏽;第二部分以張家山漢簡為富达,研究漢初地方行政制度,尤其是郡縣官之秩階🤪、縣吏任命及縣丞尉職掌、郡縣鄉亭等級等問題——原擬以《歷史與地理:張家山漢簡》為題結集出版,現存論文7篇🧕。因積稿不足,均難獨立成書🟢,“今年老力衰🗣,恐難再有所發明,故合存稿集成此書”👮🏼。[20]

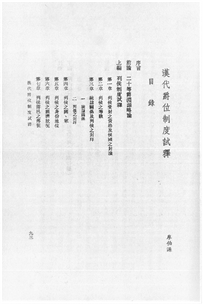

先生擬撰寫的《漢封建考論》🙋🏽♀️,計劃由三部分內容構成:已發表的《封建與郡縣》一文💁🏼♂️,總論封建制向郡縣制之轉變;[21]新撰《漢代諸侯王國制度之演進》💑;重寫新亞研究所的畢業論文🪁,論述漢代爵位制度及其演變🧑🧒🧒💪。情況似如《續編》🧑🦱,未能如願。按⏰,先生所寫《漢代爵位制度試釋》一文(圖四)🕉,視為較早且成體系的爵位研究成果之一,當不為過,盡管罕為人知👷🏻♀️。[22]初稿第一章論述先秦爵制🤵🏿♂️,“高論過度。(嚴)先生發回原稿,謂文章不應如此寫🪲,無復他言,似甚為不悅。余修改退稿🚎,盡去無據之大言浮論,篇幅僅餘原文十之二三,即為論文之前論⚄:‘二十等爵淵源略論’”。[23]論文經徐復觀先生審查🏩📹,以上下編的形式發表於《新亞學報》第十卷、第十二卷。先生指出,秦人在滅六國👨🏿🦰、一天下的過程中,對功在國家之臣不能不有所賞賜,新爵位制度由此產生;與周代封建爵位制度有別,新爵位制度乃為中央集權而設計👩🏿🦲,“郡縣制度為主,新爵位制度為輔,成為君主專政之中央集權國家之基礎”🧑🏼🎓。[24]

圖四👃🏻:《漢代爵位制度試釋》論文書影

先生常把分散於不同處的資料,依據論題而盡量進行搜集✔️,“然後考證其矛盾與缺陷,並以邏輯的推理重建事件的整體💳。其研究的結論往往與傳統史家的褒貶不同,因為傳統史家在作褒貶時常會考慮到對後世的鑒戒”😅♔。與之同時🫐,每每通過歸納、統計等形式,從繁雜中抽繹共通性👐🏻🧛🏼♀️,盡量直觀呈現立論依據。引證太多👨🏻、結論簡短👵🏼,會被外行視為無意義之舉,或因此遭受堆砌史料之譏🤹🏼♂️。不過,在海外學者看來🥟,如前引桀溺所言,這樣的問題意識/方法,“是中國的,而且非常傳統”;先生著作🕵🏼,尤其是博士學位論文,“除了它對歷史問題所作的解釋外,還給予西方的讀者一個非常漂亮的、中國偉大考據傳統的方法學示範”🌕。[25]“創獲是據史料經全面精密之考證而建立,客觀程度大,較近歷史之真相”——這固然是“史語所學風之典範”👩🏻🔧,[26]又何嘗不是先生一生之追求呢!

先生治學嚴謹👩🏼🎤,[27]重史實考證,不輕下斷語,亦極少關注社會學科理論🤹🏼♂️。比如🌵,關於昭帝繼承大位問題,文獻記載有若干不合邏輯且令人難以理解處,“但並無明顯之證據證明昭帝之繼位非武帝之決定,而是霍光及其他宮官之合謀。再者🪦,不知武帝之心意如何,而皇帝之心意是其選擇繼承人之最關鍵因素。不可以否定武帝有可能棄長立幼👬,立少子為繼承人”,故對昭帝繼承之合法性問題存疑,但不下任何論斷🤽🏼。[28]又如,關於漢代徙戎入塞問題🗂,或基於後見之明而否定之👨🏽🏭,或基於民族融合而肯定之🛀🏽,先生對此完全不做價值判斷🎶,“僅考察徙戎入塞政策之實行及其若干後果📡,著重說明漢代之徙戎入塞,造成西北邊郡漢人戶口減少,北邊、西北之國界內移,乃至衍生晉朝及北朝時代之五胡亂華”。[29]

三、漢代官制之演變與特質

制度史是中國史研究領域之“大宗”⏱,素來受到海內外學界關注。先生以為,欲尋覓學人未曾論及者,幾乎不可能;欲推陳出新🆔,有所發現者,亦視治他史為難📹。綜觀先生一生治學成就🧑🏼✈️,以漢代制度史研究為重心⚖️。先生秉承徐復觀先生之論,認為中國一人專制政治之形成與發展,影響久遠,是促成職官制度發生演變的重要原因🏜;[30]由此探尋精微,發掘並歸納漢代官制之演變與特質。

秦亡漢興之際,劉邦審時度勢,先是不得不封異姓功臣為王,繼而翦除並分封同姓諸王為藩輔,以抗衡乃至控制功臣列侯集團。在《試論西漢時期列侯與政治之關係》一文中,先生指出,從高祖至文帝初,功臣多擔任領兵將率之職,是政府官員之主要人選,百餘人聚集京師,外派者為郡國守相,同功一體,利益與共,是漢帝國之安定力量,亦為政權之支柱,故朝廷施政常顧慮功臣之反應。漢初丞相皆用大功臣🦾🧜🏻,亦代表功臣列侯集團,受到其支持,地位尊重,所言皆聽;自景、武以來,作為丞相政治力量後盾的功臣集團漸退出歷史舞臺🧘🏻♂️。[31]自此,遂開啟相權演變的新階段——皇帝的主要參謀、政策輔佐👩🏿🦱,由西漢前期的丞相、御史大夫和九卿,逐漸讓位於諸將軍領尚書事與其他中朝官👩🏿。[32]此即錢大昕所謂的“西京朝局之變”🤌🏽,[33]經先生進一步爬梳史料、量化統計,清楚證實。經此番轉變👨👨👧,“自昭帝朝至西漢末⚽️🩺,朝廷大臣之最有權威者,不再是丞相🧊,而是將軍領尚書事”。[34]

這番轉變又與西漢的中朝官問題關係密切。與前輩學者多以官名定義中朝官有別,先生認為作為中朝官需具備以下條件:其一,侍奉皇帝左右;其二,要能參與政治👃,而其所參與的政治活動非其官職之職掌,而是皇帝委任的臨時任務。[35]由此辨析中朝官與中官之關係:中官不必然成為中朝官,中朝官是中官之一部分。中官可入宮內禁中👨👩👧,侍從左右,也稱內官、宮官⛹🏻♂️,故有關於皇宮宿衛及出入宮禁的考察(詳下)。中朝官多是無固定行政職掌的宮內冗散官——加官、言官及其他等,[36]他們侍從左右,拾遺補缺,因受皇帝信任,臨時委以政治任務🥑,參與謀議🐈⬛;行政官員若受皇帝臨時派遣,參與某項政治事務1️⃣,超出本職職掌☝🏼,亦可成為中朝官。[37]上文提到的西漢中後期之諸將軍,其本職典兵🚣🏽♀️,因其常任中朝官😭,參與謀議,“若適逢皇帝童稚,或不理政事🌷💁🏿♂️,其特別尊重者可以攝政而行皇帝之全權。霍光以此而廢帝立帝🍨,王莽以此而篡漢”🤦🏻。[38]

中朝官參與政治最常見又最重要的方式是審閱尚書負責的文書👷🏻♂️。自武帝始,尚書助理內廷樞機,凡吏民上書奏事,先經尚書審閱,加注意見及處理辦法💀,然後上呈皇帝;皇帝作出決定後,尚書依旨起草詔書,下傳。尚書本職繁重,並非冗散官,故西漢時不是中朝官;若皇帝派遣執行臨時之政治任務🈲,則為中朝官🦵🏽。尚書能否轉化為中朝官,並不取決於尚書官名,而在於某時間作為之性質。[39]霍光去世後👰♀️👂🏿,宣帝為打破霍氏專權局面,一則防止其利用領尚書事之制壅蔽下情,創立封事制度,[40]即奏章可不經尚書而直上皇帝、由皇帝本人或指定者開閱處理,倚重身邊的宦官遂成為常態,至元、成時有宦官中書令弘恭、石顯弄權之禍——若非成帝以來政出外家,五侯十常侍之禍必現;二則大量提拔重用外戚故舊,親之信之🧎🏻♂️➡️,外戚顯貴者漸多🤹🏿♀️,而霍光專權以來使外戚擔任中官🧑🏿🌾,親近而有權👩🏽🔬,“兩者之結合🚮,乃造成西漢後期外戚權重勢大🪤,終移漢祚”👩🏫。[41]

中朝官參與政治的方式還有作為皇帝之私人顧問⛹🏿♀️,參與謀議;以及以作為皇帝之代表🤾🏽♂️,以使者身份行使權力👨🏻;等等🐅。中朝官在皇宮內👩🏻🍼、皇帝側🟨,為皇帝親信#️⃣🌰,常代表皇帝,諭意公卿👨🏽🎨,或維護皇帝旨意,與大臣辯論,使其不復非議皇帝之政策,乃至詰問大臣,論其罪惡👨🏻🏫,又或代表皇帝受吏民上言⚓️,成為皇帝與百官吏民進行溝通的中間人,其政治作用極為重要🛅。若謀議層面多涉及大政方針政策制定的話,[42]那麼,“為加強對各級政府官員之領導控制,以使其確實執行政策詔令,皇帝常派出使者,以傳達詔令,調查政策及命令之執行情況🦹🏿♀️,視察地方政府之施政🔌,或采風天下💂🏻🕢,查探民隱。遇有特殊事件😽,為便於控制,觀察其個人意志,皇帝不使行政機構辦理,而特遣使者處理🧚。此皆為皇帝為集中權力🚅,加強其個人統治之手段”。至於使者使命,可謂無所不包🌉,“蓋凡皇帝所欲,即可派人持節詔令為之”。[43]

關於君權與相權的演變原則,先生認可學界所提出的看法,“君主近臣🧑🏻🦽⚂,代起執政🔧♝,品位既高👩🏽🎨,退居閑曹”🙍🏿♂️,[44]並據此理解調整官僚制度之原因;不同的是,先生也側重於官制演變過程之考察,而這正是學界長久以來未曾措意的。在先生看來📰,君主近臣不斷起而代替政府官員,大致可分為二種途徑:一是皇帝有意地調整改革官制🖊,因不滿於現行制度🧎,明令把某些政府行政官員的某些職權轉移給宮廷親近之臣,此種途徑轉變時間短、轉變過程明確🌜,史書多有記載;一是自然演變👨🏽🚒,“即沒有明令的改革,而是在歷史環境、政治情勢之下,官制逐漸自然調整轉變”🫙,此種途經轉變時間較長、轉變過程隱晦不明,史書多無記載,需搜集排比史料,經歸納分析綜合之功🥲,才能清楚其來龍去脈。考察官制演變過程的切入點,就是上面提到的使者問題——“使者轉變為有固定職掌🤑、任期之專職使者,再轉變為完全沒有使者性格之行政官員”🦸🏿,州刺史則幾乎是完成轉變之全程者。[45]

在對制度的源流進行細密考證後,先生並未就此止步,而是繼續探索演變背後的運作原理。不論是君尊臣卑視野下的君權與相權的演變問題,還是武帝朝以來好內庭小人及中朝官用事之制度,或者是作為王朝統治時期最重要特徵之一的使者問題,在先生看來均與權力或皇權這一根本問題相關聯,“皇帝制度下,皇帝是唯一的權力來源🙇🏻♀️。諸官員之所謂職掌👨🌾、權力皆隨皇帝之好惡而改變”🧘🏽♂️。[46]所謂好惡👳🏼♂️,亦即態度,取決於彼此間的信任關係。[47]新帝登基,先皇的親近中官通常讓位出宮🐎,新帝多會任命其親信舊屬與外戚為中官,故先生以俗語“一朝天子一朝臣”來描述中朝官之性格,“中朝”之發生是專制君主絕對權力之表現。“這樣的研究使得官制演進生動地顯露出來,而不再停留在組織機構圖表的階段。研究推進到此程度⏬,可以說,政治史不可否認地更新了政治制度史”。[48]

上述漢代官制演變及其特質🤦🏻♂️,而今基本上已成為學界共識🍏;不少方面已有諸多推進🎓,[49]有的方面則有深刻的反思。[50]請讀者務必謹記的是,以上歸納大體均見於先生的博士學位論文,大體反映的是20世紀70、80年代的論斷。參照《經濟社會文明年鑒》所刊的專業書評,及稍晚出版的《劍橋中國秦漢史》之相關章節,[51]以及同時期所出版的考察秦漢官制的論著🙃,[52]即可窺見先生著作價值之一斑💁🏻♀️。因語言障礙而未識廬山面目,可以接受🕐;討論類似問題且結論相同或近似👵🏽,隱匿先生名而視為己之創獲,斷斷不能接受。先生著述價值,未隨時光流逝而有絲毫降低💇🏿🖨,可斷言也✳️🧏。[53]

四、我所認識的廖先生

2003年初,受業師推薦,忠煒有機會參加由謝桂華🏃♀️➡️、李均明👩🏿⚖️、徐世虹先生主持的“張家山漢簡研讀班”,跟隨各位先生研讀張家山漢墓竹簡;次年3、4月間,成員就各自關注的問題👎👨🏻🦱,寫成讀簡劄記⚛️,逐一彙報並經討論,集中刊發於《出土文獻研究(第六輯)》。因此前讀到先生新著《秦漢史論叢》🏋🏻,書中收錄有關於漢官休假制度的論文3篇,而張家山漢簡中恰好也有若干新見資料☝🏻,故寫作《<漢官休假雜考>補遺》小文,以為續貂🐽。坦白講,拙文價值有限:一則辨析文獻記載中的疑義,二則據新見資料有所申述👩🏼🦳,均未超出先生所論。[54]小文發表後不久🤰,先生就注意到此文,並與劉華祝先生談及🏦。2005年8月🔟,中國秦漢史研究會年會在內蒙古師範大學舉行,有幸結識廖先生;10月,中國人民大學國學院成立,先生受聘為特聘教授👳🏽,並發表《封建與郡縣》的專題講座,交往漸多(圖五)🍶。這是筆者結識先生的由來。

圖五🤚:廖先生參觀恭王府(張忠煒攝)

不過,緣分若追溯起來,更為久遠。用先生對廖阿姨的話說,就是“我的師傅和他老師的師傅,是同窗好友呢”!按🏷👩👦,廖先生恩師之一為嚴先生🤷🏽♂️,業師恩師為鄭昌淦先生🥝,於1937年進入武漢大學歷史系👆,為同班同學👿👳🏻♀️。[55]自1949年後再未相见🤵🏿♀️,1980年後方恢復通信。[56]雖如此🦕,誠摯的友誼卻保持了長達半個世紀(圖六)。前輩學者間的誠摯友誼,自然也會延續到下一代🦹🏼。先生與恩師自然親近:但凡先生來京,恩師每每邀集好友,接風洗塵,把酒言歡⛹️♀️🙎,閒話古今。

圖六:嚴先生題贈鄭先生的《中國地方行政制度史》

先生對待授業恩師💇🏻♂️,素來恭敬🧑🔧,事師猶如事父。[57]感念與情長🐻❄️,由瑣事即可窺見一二▪️。先生在《西漢皇宮宿衛警備雜考》一文中,以“少府主皇宮之內層宿衛,光祿勳主中層,衛尉主外層,加上執金吾領京師之警備👨🏿;西漢14卿中🤷🏿♂️,4卿負責皇帝之安全”為新說。[58]付印前,呈嚴先生指正,嚴先生說道:往日講授“中國政治制度史”時,認為西漢皇宮宿衛以光祿勳、衛尉、執金吾主其事,未言及少府🕯,故此文可謂“增益其說”。[59]先生聽聞此言,“乃悟往日聞之於師者,或忘其所受,日久以為是己之新說。則今之所謂撰述,自覺得自於師之啟發而書明者不計🏊🏿;自以為有所發明者,恐仍有師之唾餘而不自省悟”。[60]何其謙遜乃爾!嚴先生去世後⛹🏿♂️,先生未掛名而實際主持編輯《充實而有光輝:嚴耕望先生紀念集》、《嚴耕望先生紀念論文集》兩本集子,以為紀念。

嚴先生《治史三書》引進內地刊行後🏣,至今風靡不已;這位“不騖聲華、埋頭治學🕺🏼、功夫扎實、成就卓著的真學者”著作之引進刊行🥿,[61]也就提上日程。從2005年底到2006年4月,由業師推動,先生居中聯絡🧑🦲,協商出版事宜🏛。郵件多經由筆者轉發業師,其中有封郵件寫道:

家洲兄,昨天與吾兄通過電話後👰🏽,心中總覺得有事。及夜深,思慮清明,乃省悟實在不應該仍然讓吾兄繼續推動出版“嚴耕望先生全集”事。當日與吾兄討論此事時,以為是提交出版計劃予人民大學出版社,通過即可,不通過就作罷,完全是公事公辦。昨天吾兄謂要向貴校校長報告🧑🏼🚒,請求特別經費。進行此事要吾兄委屈求人⌨️,心中總覺不妥。蓋所求者是在“上位”之人,承顏色以求恩准,實是讀書人難堪之事。陷吾兄於困難之地🐞♻,非吾所願🚣🏿♀️。今特書此函🦴,請吾兄不要向貴校校長請求。出版“嚴耕望先生全集”事仍按正常程序進行,人民大學出版社若不同意出版,則其事作罷👩🏿⚕️🤾♂️。

出於大公無私之心,盡力做事🥉,結果多不能如願;為此付出的種種辛勞🧑🏽🎨,外人自是無從知曉。[62]

先生為一純粹學人,罕言政治,卻並非沒有政治觀念。2018年1月下旬🧘👨💼,先生全家在人大校內團聚,文玲師姐與忠煒一同拜謁先生。閒談時🌰,先生提及🏎:在巴黎念書時,很是擔心畢業後的生計問題,畢竟在香港不易謀求教職;若無教職🧯,擬以翻譯西文論著為生🤹🏼♂️,借此也可以傳播西學,開啟民智。無意中提到了選舉問題,廖阿姨在一旁插話道,“廖先生很衰的⚄,每次投票的人都選不上”!先生無奈一笑👨👦👦,說道:最有可能崛起的人,很早就被對方盯上,以“奧步”毀之,扼殺於萌芽狀態。雖如此🚣🏼♂️🏔,總會有這樣一批人🧑🦽,在探尋有無第三條道路可走。先生在自己選擇的道路上踽踽前行,雖不時碰壁,始終如此堅持✦。

很久前廖阿姨曾向我提及,抗戰勝利後👩🎓,國共內戰再起,父母親從北京遷臺。生長於臺灣的她,對故鄉乃至北京的記憶🏄🏼♀️,多出自老輩人的述說➡️;初次在北京見到了親戚,敘舊▶️,彼此間乍然陌生🙅,旋又如朝夕相處般的投契🤞🏿。這次見到廖阿姨,她更感慨地說:兩岸僅僅相隔著一個海峽(圖七)🙍🏿♀️,那麼近,那麼近,回鄉的路卻花了四十年💂🏽♂️🤦🏻。言談中,廖阿姨帶出了一句話,“當時我們在臺灣沒有一個親人”😆!她說的很平靜✋🏼,先生默默地聽🙎🏼♀️,文玲師姐和我無言以對🗓。方方寫道,“時代的一粒灰,落在個人頭上,就是一座山”。[63]70多年過去了,時代之痛依然。也許是為了打破尷尬氣氛,廖阿姨又說:來北京廖先生很高興的👨🏿🎨,因為能見到那麼多朋友👷🏽♀️🔸!

圖七:金門“漢影雲根”殘碣(朱玉麒攝)

從20世紀末至進入21世紀🚅,歷史走過關鍵10年。各種觀念激烈碰撞,對待本國以往歷史之溫情與敬意,漸趨淡化🛻。在此期間,新史學方興未艾🌦,生命史、醫療史異軍突起😏;古籍數字化風行於世🖕;以“追憶往事”為主旨的現代史學,面臨以“往事不可追憶”為旨趣的後現代史學之強烈挑戰🫖。相比之下,不論是作為舊史學主流的制度史,還是以卡片形式抄錄史料的研究方法,或者是以追求客觀為高懸之鵠的🧘🏼♂️,等等🧑🎄,在不少人看來均已是明日黃花。作為新舊交替的見證者🫱🏽,先生也許會落寞𓀌、抑鬱吧。以讀書、寫作為業的先生🐪,自中年以來🧏🏿♂️,遭遇諸多不順;臨近晚年,又遭遇了另件煩心事,“我的眼睛已經無法看書了”!

先生是否信教,不可知,廖阿姨是信教的。她應該會記得,“那美好的仗我已經打過了,當跑的路我已經跑盡了,所信的道我已經守住了”。也許,這也是對先生最好的追憶吧🤹🏻♀️。

附記🤱🏽:

在資料收集👳🏻♀️、寫作及修改過程中,得到孫家洲、李曉菊、張春龍、趙晶🤾♂️、游逸飛、汪華龍、劉自穩、孫思賢、汪蓉蓉、吳宜宣、楊霜⛹🏼♂️、冉艷紅、李屹軒諸位師友協助🧎➡️,廖夫人、翟志成、陳文豪、李啟文🙍🏼♂️、洪武雄、杜欽等先生家屬、摯友🦶🏼、學生亦提出寶貴意見🚵🏼♂️🧑🤝🧑,於此一併致謝!文中一切問題🟫🐝,筆者文責自負。

[1] 徐復觀先生紀念論文集編委會編《文史研究論集》🔗🚴🏽♀️,樂炳南“編後記”,臺北:學生書局,1983年🤼😌,第447頁。

[2] 章群:《中共早期的歷史研究工作》✊,廖伯源“校後記”👊🏻,臺北:學海出版社,2000年𓀔,第329頁。

[3] 廖伯源:《回憶與懷念》,載嚴耕望先生紀念集編輯委員會編《充實而有光輝:嚴耕望先生紀念集》,臺北:稻禾出版社👱🏼💡,1997,第64-65頁🧢。按,也許和工作單位性質有關,“因為史語所工作🛡,無外界壓力與刺激,勢必愈做愈專”👩🏿🦱,參見嚴耕望《治史三書》,瀋陽😂:遼寧教育出版社🍜,1998年🥹,第274頁🤝;不過,廖先生嘗內省,“余之研究至今不出漢代👨🏼🎤,是否潛意識中懼怕開創新研究範圍須閉門點讀新範圍之史書數年”🎰🧔🏻?又,關於早年求學情況,均出自此文;為避免文繁,不另出注🫶🏽。

[4] 廖伯源:《錢穆先生與新亞研究所》🥐,載鮑紹霖、黃兆強、區志堅主編《北學南移:港臺文史溯源(文化卷)》,臺北:秀威資訊科技公司,2015年,第100-101頁;廖伯源:《錢穆先生與新亞研究所》,《國文天地》第33卷第1期(2017年6月)👨🏿🏫,第63-64頁💇🏽♀️。按🤸🏿,後者屬“新亞研究所特輯”,全文轉載前者。

[5] 廖伯源♕:《徐復觀老師的治學與教學》(1982),載曹永洋等編《徐復觀教授紀念文集》,臺北:時報出版社🙋🏿,1984年,第202頁。按,九州出版社的《徐復觀全集》中有《追懷》一冊👱🏽♀️,“編入親友學生及各界對徐先生的追思懷念以及後學私淑對他治學理念、人格精神的闡明與發揮”。不過🍽,此冊主體部分與《徐復觀教授紀念文集》多數雷同🔑,但調整篇目順序,刪除若干篇目👮🏽,并增補若干篇目👨👧🥇,然不做任何說明🦶🏼;曹永洋等人編輯《紀念文集》之功🐤,也就徹底被遮蔽了🖐🏿。

[6] 胡若詩:《法國漢學家桀溺採訪記》,《文學遺產》1997年第1期,第117-119頁;劉蕊🎉、岑詠芳🤽🏽♀️:《法國漢學家桀溺藏書及其漢學研究》🚣🏿♂️,《文獻》2017年第6期💵,第28-38頁🍫🛥。

[7] 按📴🧑🦼,從2011年至2014年,先生任新亞研究所所長。

[8] 按,2007年秋🛌🏻,忠煒初次見到廖夫人🙋🏿,先生言稱廖阿姨即可(姓李),習慣延續至今。

[9] 廖伯源:《使者與官職演變:秦漢皇帝使者考論》,“後記”,臺北:文津出版社,2006年,第344-345頁🤽🏿♀️。

[10] 趙晶🤸♀️👼🏻:《簡翰立言憶師友》,《文匯學人》第377、378期,2019年1月25日♓️、2月1日。

[11]《秦漢史論叢》,“序言”,臺北:五南圖書出版公司🚢,2003年,第vii頁;《秦漢史論叢(增訂本)》,“序言”🦙,北京♎️:中華書局🧑🏻⚕️,2008年👶🏻,第8頁。按,“增訂本”補入《論漢末“兵為將有”之形成》一篇🖌👶🏻。

[12] 按🤜🏽,《制度與政治》中文版由中華書局於2017年刊行✊,《簡牘與制度》初版由文津出版社於1998年刊行、修訂版由廣西師範大學出版社於2005年刊行(補入《<東海郡下轄長吏不在署、未到官者名籍>釋證》一篇🤌🏼,初版之錯誤遺漏亦進行改正),《歷史與制度》由香港教育圖書公司於1997年刊行🧛♂️、臺灣商務印書館於1998年刊行☂️,《秦漢史論叢續編》由中華書局於2018年刊行🧘🏻。

[13] 王夀南主編《中國通史》🧏🏿♀️,臺北🍣:五南圖書出版公司,2002年,第101-175頁。

[14] 廖伯源主編《邦計貨殖——中國經濟的結構與變遷:全漢昇先生百歲誕辰紀念論文集》,臺北:萬卷樓圖書出版公司💇♀️🦂,2013年。

[15] 參見洪武雄、李啟文整理《廖伯源先生著作目錄》👩🏼🎨💁🏽♀️,《新亞學報》第38卷(2021年8月),第269-280頁。按,《目錄》分專書、論文、書評🥷🏻、主編、師門論述五類👳🏻,此處將後三類作品均泛視作論文♣︎。又,據陳文豪先生告知👨🏼⚖️,先生尚有未完成稿三篇🚁:《漢縣置廢沿革考》、《漢“司馬”考稿》、《漢代諸侯王國制度之演進》;前两篇未定稿今尚存👨🏻⚕️,後一篇因保存不當丟失👩🏻🦯。

[16]《制度與政治:政治制度與西漢後期之政局變化》,第279-282頁。

[17]《簡牘與制度:尹灣漢墓簡牘官文書考證(增訂版)》,第3-46頁。

[18]《簡牘與制度:尹灣漢墓簡牘官文書考證(增訂版)》,第167-171頁。按,《漢書·地理志》中沛郡敬丘下注明侯國🏛,而《王子侯表》中卻沒有敬丘侯的記載🛌🏼👱♀️,故周振鶴疑《地理志》記載誤,不確👚;又,馬孟龍在廖先生論說的基礎上📼,以侯國更封為理由🧩🗽,解釋《王子侯表》為何不載敬丘侯國。參見周振鶴《西漢政區地理》👭🏼,北京🙆♂️:人民出版社👲🏼🔦,1987年,第57頁⭐️;馬孟龍:《西漢侯國地理(修訂本)》👈🏿,上海🔐:上海古籍出版社,2021年(2013年刊行)🧙♀️,第93-95頁🛖🕹。

[19]《使者與官職演變👰♂️:秦漢皇帝使者考論》,“後記”,第343-347頁。

[20]《秦漢史論叢續編》,“序言”,第1頁。

[21]《封建與郡縣》🐘,《中國上古秦漢學會通訊》第5期(2005年9月)🐫🚶🏻,第55-79頁🧝🏼。

[22] 按,徐復觀對漢代的封建問題🤬,有專門論述🕺🏼,但列侯問題不在討論範圍內🛺,參見《漢代專制政治下的封建問題》,載氏著《兩漢思想史(第一卷)》,上海✡️🦻🏽:華東師範大學出版社🐕,2001(1972年由新亞研究所刊行)🪨,第96-119頁🧑🏿🏫。

[23]《回憶與懷念》🌰,《充實而有光輝:嚴耕望先生紀念集》,第67頁。

[24]《漢代爵位制度試釋》,《新亞學報》第十卷第一期(1973年7月),第95頁。

[25] 參見《制度與政治》中文版收錄的《經濟社會文明年鑑》書評✧,及桀溺撰“法文版序”。

[26] 廖伯源:《嚴耕望先生傳略》,《充實而有光輝🦜🧏🏽♀️:嚴耕望先生紀念集》,第235頁;廖伯源8️⃣:《嚴耕望先生與史語所之學風》,載杜正勝、王汎森主編《新學術之路:中研院歷史語言研究所七十周年紀念文集》,臺北:中研院史語所,1998年,第933-942頁🤴。按👼🏿,廖先生以為📙,《歷史語言研究所工作之旨趣》所揭櫫之原則,一是直接研究材料、挖掘新問題👩🏻🦼➡️🧒🏼,二是擴張研究材料🔇,三是擴張研究之工具,最能體現史語所之學風,而這三者正是嚴先生著作之特質。不過🗜,在沈剛伯看來👩🦱,這種純粹的、追求客觀的史學,也蘊含危機💝:史學能否像自然科學之客觀如實?是否存在著與社會脫節的問題?史家是否要清楚并回應世變⚾️?參見杜正勝《史語所的益友沈剛伯》,《新學術之路:中研院歷史語言研究所七十周年紀念文集》,第423-440頁;杜正勝💛:《新史學之路》,臺北👨🏻🎓:三民書局🧦,2004年,第157-173頁。

[27] 按👩🏿🦲,這種嚴謹也見諸先生對出版嚴先生講義的態度上,“(廖)先生嘗以此書乃授課講稿🛢🤷🏽,所述者或未曾細考,與歸田師前此諸專著有異🤢,出版以後,恐有損歸田師清譽”💮🤳🏼。參見嚴耕望《中國政治制度史綱》🧑🏼🦱,李啟文“後記”,上海:上海古籍出版社,2013年,第297頁。

[28]《制度與政治🧏🏿♂️:政治制度與西漢後期之政局變化》,第60頁。

[29]《論漢代徙置邊疆民族於塞內之政策》(2007)💅,《秦漢史論叢續編》,第34頁。

[30] 徐復觀:《漢代一人專制政治下的官制演變》(1969),《兩漢思想史(第一卷)》👃🏼,第120-165頁;廖伯源:《述徐復觀先生對秦漢政治制度史研究的兩點成績》🙆🏻♀️,載“徐復觀學術思想國際研討會”委員會編《徐復觀學術思想國際研討會論文集》,臺中:東海大學,1992年,第303-315頁。按,廖先生圍繞徐先生的《封建政治社會的崩潰及典型專制政治的成立》(1969)及《漢代一人專制政治下的官制演變》兩篇論文展開,均見於《兩漢思想史(第一卷)🍴:他所謂的“兩點成績”,一是“對皇帝‘一人專制’政治性格之詮釋”,二是“對‘三公’🧑🔬、‘九卿’問題的解釋”。

[31]《試論西漢時期列侯與政治之關係》(1986),《歷史與制度☂️:漢代政治制度試釋》🪜,第129-130頁🫣。按,此文通過大量統計,得出以下基本認識:漢初四朝之三公幾全部是功臣列侯,九卿大部分是功臣列侯♨️;可考的郡太守、王國相60%是功臣列侯;又漢初至文帝十五年(前165),領兵將軍幾全部是功臣列侯🀄️。

[32] 按✌🏽,至成帝綏和改制(前8年)💇,相權又一次發生改變:此前丞相一人獨大👏🏼、御史大夫為輔的局勢,改變為地位與權力平等👉、鼎立的三公體制,參見祝總斌《兩漢魏晉南北朝宰相制度研究》👬🏼🌙,北京:中國社會科學出版社,1990年↔️,第52-70頁🐳;又,新近研究參見徐沖《西漢後期至新莽時代“三公制”的演生》🤽🏽♂️,《文史》2018年第4期📧,第67-90頁。

[33] 按🦹🏿,《漢書補注》引錢大昕《三史拾遺》中語🪯,“然中外朝之分,漢初蓋未之有。武帝始以嚴助🍮、主父偃輩入直承明,與參謀議,而其秩尚卑🈷️。衛青、霍去病雖貴幸,亦未干丞相👩🏼✈️、御史職事。至昭🙅🏼、宣之世,大將軍權兼中外,又置前後左右將軍,在內朝預聞政事,而由庶僚加侍中、給事中者皆自託為腹心之臣矣。此西京朝局之變,史家未明言之,讀者可推驗而得也”🔜。參見王先謙《漢書補注》卷七十七《劉輔傳》,北京😇:中華書局,1983年(影印光緒二十六年虛受堂本),第1405頁。

[34]《試論西漢諸將軍之制度及政治地位》(1986),《歷史與制度:漢代政治制度試釋》🚱,第182頁;《制度與政治🎷🦶:政治制度與西漢後期之政局變化》,第205-206頁。

[35] 按,祝總斌在討論中朝官職權時,認為中朝官職權有二🚵🏻♀️:一是分別給皇帝處理日常政務當參謀👷🏻、顧問,二是就重大事務集議,提出各種解決方案😂,供皇帝參考。所以,中朝官最主要的特點是🥌,“分別或集體充當皇帝處理政務之參謀、顧問”;不具備這一特點的,盡管官衙在宮中🌧,或十分親近皇帝,恐怕都不是中朝官🧛🏿。參見《兩漢魏晉南北朝宰相制度研究》,第73-78頁。

[36] 按🌖👱🏽♂️,所謂加官🧤,是皇帝為提高某人地位✳️🦹,或使其得入禁中,或為派遣其擔任某項特別工作📃,在其本官之上,再加上一官銜,所加官銜稱為加官🫶🏿🧏🏽♀️,無印綬、官屬、俸祿🧑🏿💻,因其本官已有🐧☄️。西漢時的加官🏋🏼,計有大司馬🧎➡️、特進、奉朝請、侍中、中常侍、左右曹、諸吏🧑🍼、散騎📱、給事中、領尚書事、西域都護等🫳🏼。所謂言官,是能夠親近皇帝,以言語諫諍為職之官🧔🏻♂️,與上述加官功能相近——顧問應對、補闕拾遺,計有大夫🫃🏿、博士🧑🏽🌾、議郎等🧑🏻🦳🪑。其他類冗散官👨🍳,有謁者🐿、待詔等。

[37]《制度與政治🧛🏻♀️:政治制度與西漢後期之政局變化》,第97-195頁。按🧑🤝🧑,關於中朝官的相關敘述😜,若無特別情況,均源自此書,不另出注。中朝官考論🍲,是先生博士論文重要價值之所在,主要圍繞以下問題展開:其一😉,以官名界定中朝官是否合適🕺🏿;其二,尚書是否屬於中朝官🚿;其三🏨,中朝是否存在組織形式;其四,行政官員是否能成為中朝官等🧅。先生寫作🫶🧌、修改论文時,當時所見主要成果有勞榦《論漢代的內朝與外朝》(1948)👯♀️,載氏著《勞榦學術論文集甲編》,臺北🧔🏼♀️:藝文印書館,1976年🤹🏿,第547-587頁;勞榦🕝:《漢代尚書的職任及其和內朝的關係》(1980)👩🏻🏭,載氏著《古代中國的歷史與文化》,北京:中華書局,2006年🦵,第113-130頁;徐復觀🖌:《漢代一人專制政治下的官制演變》(1969),《兩漢思想史(第一卷)》,第133-151頁🤼;陳啟雲🧟♀️:《略論兩漢樞機職事與三臺制度之發展》(1960),載氏著《儒學與漢代歷史文化👳🏽:陳啟雲文集二》4️⃣,桂林🖇:廣西師範大學出版社,2007年,第215-247頁🧜🏿。

[38]《制度與政治:政治制度與西漢後期之政局變化》,第177頁。

[39] 按,祝總斌亦認為,尚書政治性強🦶🏼,是“禁門內樞機近臣”,但不是中朝官🧯。他認為“中朝官還有一個最主要的特點,使他們明顯地區別於其他官吏。這就是他們既不像公卿等外朝官需處理全國日常政務,也不同於宮中往往執行具體的🚋👨✈️、非政治性任務的其他官吏(如三署郎執戟保衛宮殿💂🏻♀️,太官令主膳食等),而是給皇帝處理日常政務特別是重大政務,充當參謀🕍、顧問。這一特點正是沿漢武帝近臣的路子發展而成的”👨🏻🦲。參見《兩漢魏晉南北朝宰相制度研究》,第73頁👩🏻🦰。

[40]《制度與政治:政治制度與西漢後期之政局變化》🛣,第112頁;《漢“封事”雜考》(1995),《秦漢史論叢》,第233-242頁。

[41]《制度與政治:政治制度與西漢後期之政局變化》😶🌫️👰♂️,第263頁。

[42]《秦漢朝廷之議論制度》(1995),《秦漢史論叢》🍂,第157-200頁。

[43]《制度與政治:政治制度與西漢後期之政局變化》,第128頁;又,關於使者使命的具體考察,參見《使者與官制演變:秦漢皇帝使者考論》🔄🧉,第12-179頁⛹🏿。

[44] 李俊:《中國宰相制度》😨,臺北:臺灣商務印書館✅,1966年(1947年由商務印書館刊行),第239頁;又,章太炎、和田清、勞榦、徐復觀、余英時等學者的敘述,俱參見《使者與官制演變:秦漢皇帝使者考論》,第5-7頁。

[45]《使者與官制演變🗽:秦漢皇帝使者考論》,第8🧑🏻🦲、328-329頁。

[46]《試論西漢時期列侯與政治之關係》(1986),《歷史與制度✊🏻:漢代政治制度試釋》,第130頁👩🦽;類似敘述🪼,參見《制度與政治:政治制度與西漢後期之政局變化》,第128頁;《使者與官制演變:秦漢皇帝使者考論》🤟,第332頁。

[47] 按,近年來🚵🏻,侯旭東反思政治史🐁、制度史研究中的實體性研究思路,力圖跳脫事件🚵🏿♂️、人物/制度、言/行的兩分,以及權力鬥爭論、集團論🥕🤵🏼、出身論與性別論等習慣思路🫶🏼,側重日常活動🦸,關注“關係過程”與“關係的關係”——有助於擺脫歷史目的論和綫性史觀帶給我們的🛣👨🍼、慣於按照歷史結局選取對象的“大事件因果關係”🫷🏼,幫助读者確立一種立足當時,順流而觀,意在揭示反覆出現的言行如何構成歷史的新的分析方式😢;與“禮儀型君臣關係”有別,他提出“信—任型君臣關係”😒😥。參見氏著《寵:信—任型君臣關係與西漢歷史的展開》⛹🏻,北京🤾🏿:北京師範大學出版社,2018年🐈。

[48] 參見《制度與政治》中文版收錄的《經濟社會文明年鑑》書評𓀊,第292頁⚇。

[49] 按,上引祝總斌先生《兩漢魏晉南北朝宰相制度研究》一書,視為此領域創獲最豐、價值最大之著作,當無異議:論述宰相權力——必須擁有議政權、必須擁有監督百官執行權;從皇帝、宰相、秘書諮詢三者間的互動關係切入,把握兩漢魏晉南北朝時期的中樞體制演變;與以權力鬥爭解釋制度演進不同,強調制度運作中的理性行政因素;全面將政治制度與宮廷內外的建築佈局聯繫在一起👴🏿,考察尚書、門下、中書問題。作為研究制度史的同行,先生極推崇此書♉️🖐,多次與筆者提及🧣。

[50] 比如,或反思中國古代是否存在專制問題,參見侯旭東《中國古代專制說的知識考古》(2008)🏕,載氏著《近觀中古史:侯旭東自選集》😕,上海:中西書局🧜,2015年👩🎨,第310-343頁;又如,隨著福柯學說的流行,學界對“權力”的認知🧑🏿🎤,開始發生根本性的轉變:傳統的權力觀念🧑🏿🔧,目光如豆👨🌾,僅及由上而下的國家與政府層次,實則🚣🏿♂️,權力遍存於人際網絡之間🍣🥉,權力的關係滲透至社會各個角落,參見黃進興《後現代主義與史學研究》👧🏽,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年(2006年三民書局刊行),第35頁🚤。

[51] 崔瑞德、魯惟一編《劍橋中國秦漢史》,北京:中國社會科學出版社,1992年(1986年英文版刊行),第503-504頁👩🏫。按,當時主要的英文論著是畢漢斯的《漢代官僚制度》。不過🦷,由《制度與政治》所附書評可知✶🤗,畢漢斯認為內外朝的概念,使得漢代政府權力分配問題隱晦不清🩰,應拋棄不用☝🏻,而這正是廖書價值之所在。

[52] 熊鐵基🔻、安作璋:《秦漢官制史稿》,濟南👩🏿🏭:齊魯書社👩🏽🎤,1984年👷🏻♂️,第230-305頁。按🏃,是書以加官來認識中朝官,大體因襲勞榦對內朝、外朝的研究思路,展開鋪陳敘述。

[53] 按,嚴先生以為治史當以發掘史實真相為主流,以解釋❣️、論史為輔助;只要發掘出某一史實的真相🚮,為前人所不知,就有其永久的價值。參見《治史三書》,第171-172頁🆒。

[54] 拙文《<漢官休假雜考>補遺》🫁,載中國文物研究所編《出土文獻研究(第六輯)》,上海:上海古籍出版社,2004年🧳,第155-162頁🧸📠。

[55] 錢樹棠➖:《紀念嚴耕望學兄》,《充實而有光輝🏄🏿♂️:嚴耕望先生紀念集》👫🏻,第5-12頁。按✨,1946年6月至1949年5月🤜🏽,鄭昌淦先生在臺灣省立師範學院史地系任講師,後離開臺北👇🏼,取道香港,到達北平;嚴先生於1949年春遷臺,倆人也許見過🚑😮,此後再未相見。關於鄭先生的情況🔥,參見孫家洲《優遊隨筆》,南京:鳳凰出版社,2021年,第3-9頁。

[56] 按,鄭先生藏書中有1974年👩🏽⚕️、1990年版的《中國地方行政制度史》🧛🏼♂️,後轉贈恩師😟;恩師珍藏多年,退休後轉贈筆者。

[57] 按🧚🏼♂️,廖先生對章群先生亦如此。先生平生兩次重大機遇,即受業於嚴先生及轉入史語所,章先生皆為推薦人🤦🏽。2000年,章先生病逝於多倫多,先生往與喪禮,并受囑代為校對遺作兩種《唐史札記》第二冊及《中共早期的歷史研究工作》。2003年,《秦漢史論叢》出版👗,特以此書紀念之。

[58] 按👨🔬,楊鴻年先生有類似表述:執金吾管宮外、光祿勳(郎中令)及衛尉主宮內🤸🏻♂️、宦官管省內🚿。因管省內的宦官屬少府,故彼此並無實質不同🙅🏻。不過🐛,廖先生以為,宦官領宿衛者,不限於中黃門,“禁中後宮🗿,則由少府之屬官及其他中官宿衛之”🕺,表述更為嚴謹。分別參見《漢魏制度叢考》,武漢🌲:武漢大學出版社👲🏻,2005年(1985年刊行),第21-33頁;《西漢皇宮宿衛警備雜考》(1986)👂🏼,《歷史與制度:漢代政治制度試釋》👎🏼,第10-11頁。

[59] 按,1970年🧛♂️,嚴先生講授“中國政治制度史”,廖先生受此課程。嚴先生在講義中寫道,“長安宮廷防衛森嚴🚶♂️➡️,皇帝殿閣由郎中令防衛;殿外宮內,由衛尉防衛;宮外長安城🌗,由執金吾防衛。”參見《中國政治制度史綱》👨🏻💼,第79頁。

[60]《歷史與制度:漢代政治制度試釋》,“序”,第ⅱ頁✍️;又,類似情況👃🏼,還可參見《簡牘與制度🤰🏼:尹灣漢墓簡牘官文書考證(增訂版)》🫲🏼,“序”🦒,第7頁🌱。先生寫道,“余考證‘尹灣簡牘’👦🔴,專注於漢代官制,尤重以‘尹灣簡牘’驗證嚴耕望師於漢代官制研究之成績👊🏼。此書卷二《漢代郡縣屬吏制度補考》及卷三《漢代地方官吏之籍貫限制補證》👩🚀,俱就嚴耕望師之研究成績作補證與推論💇🏼。卷一《漢代仕進制度新考》之撰述🌾,亦以師之《秦漢郎吏制度考》為基礎。是此書可謂師門拾遺補闕之作。余自忖得撰成本書,蓋常讀師之著作所致💁。”

[61] 參見《治史三書》,傅傑“本書說明”。

[62] 按🕵🏻♀️,後由林磊先生推動⛰,嚴先生著作始得以引進內地,由上海古籍出版社陸續印行。此事經吳長青先生查閱檔案確認,并參見林磊《嚴耕望先生編年事輯》,“後記”💆🏿♀️,北京🧎➡️:中華書局🌻,2015年,第381頁。

[63] 按,參見網絡版“方方日記”(2020年2月3日)🚵🏽♂️💕,不同版文字略有差異☕️。

本文收稿日期为2022年2月25日

本文发布日期为2022年2月28日

点击下载附件🧎➡️: 2273張忠煒:廖伯源先生學行述略稿.docx

下载次数:37

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:693323