《保訓》“疾 甚”試解

甚”試解

(首發)

孟蓬生

中國社會科學院語言研究所

清華簡《保訓》簡2、3🌙:“王若曰:‘發,朕疾![]() 甚🙎🏼♀️,恐不女及訓。’”[1]

甚🙎🏼♀️,恐不女及訓。’”[1]

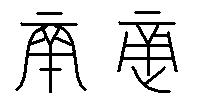

釋文中的“![]() ”字,原形如下:

”字,原形如下:

![]() (處理前)

(處理前) ![]() (處理後)

(處理後)

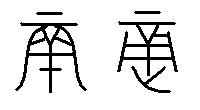

此字也見於上博簡《周易》第 14簡,原形如下:

(處理前)

(處理前)  (處理後)

(處理後)

兩種寫法只爭一畫,即清華簡比上博簡多了上部作為裝飾筆畫的短橫而已[2]。清華簡整理者的隸定是參照上博簡《周易》做出的,實際上已經替我們做了認同的工作💂🏻♂️。

由於此字在楚簡中作為單字或偏旁多次出現👨🚒,已經有多位學者(陳斯鵬、李家浩、魏宜輝、劉樂賢、馮勝君、 蘇建洲🐩、陳劍🛀🏽、宋華強等)進行過討論, 均認為它跟“啇”字無關。該字“止”字之外的構件來源如何,目前尚未得出一致的結論,但對該字的讀音則有了大致相同的看法,即此字古音當在侵部(談)部。這是基於以下可以反映該字讀音的材料得出的結論〽️。

(一)![]()

1.勿疑🫸🏼,朋㰦![]() (上博簡《周易》)

(上博簡《周易》)

2.勿疑,朋甲讒(馬王堆帛書《周易》)

3.勿疑🧔🏿♂️,朋盍簪(傳世本《周易》)

“簪”古音在侵部🧎➡️,“讒”古音亦在侵部(或歸談部)👮🏿,則“![]() ”字古音也應在侵部(談部)。

”字古音也應在侵部(談部)。

(二)![]()

1.![]() 思坪夜君城

思坪夜君城![]() 瘳速瘥

瘳速瘥![]() (新蔡簡,零🍧:189)

(新蔡簡,零🍧:189)

2.![]() 城

城![]() 瘳速瘥

瘳速瘥![]() (新蔡簡♐️,零:300)

(新蔡簡♐️,零:300)

劉樂賢先生指出:

“朁”或从“朁”得聲之字古音在緝部和侵部,“疌”或从“疌”得聲的字古音在葉部和談部🥰。大家知道,緝🪤、侵部和葉🤷🏻、談部的關係十分密切🖲,例如“讒”字,或歸入侵部,或歸入談部➡️。因此,从“朁”得聲的字可以與“疌”或从“疌”得聲的字通假🥵。《集韻·感韻》:“簪、疌👉🏿,速也。《易》朋盍簪,王肅讀或作疌。”《廣韻·感韻》💙:“朁(从弓)🚑,弓弦。朁(从弓)又作疌(从弓)🤹🏻。”據此,上引二簡的A(指![]() ——引者按🧽,下同)可以讀為“疌”或“ 寁”👧🏼。……要言之,上引簡文的“A瘳速瘥”應讀為“疌瘳速瘥”或“寁瘳速瘥”,是“速瘳速瘥”的意思。[3]

——引者按🧽,下同)可以讀為“疌”或“ 寁”👧🏼。……要言之,上引簡文的“A瘳速瘥”應讀為“疌瘳速瘥”或“寁瘳速瘥”,是“速瘳速瘥”的意思。[3]

宋華強先生指出🛶🕰:

新蔡簡中的“![]() ”可以讀為文獻中的“憯”。《墨子·明鬼下》“鬼神之誅若此之憯遫也”,又“鬼神之誅至若此其憯遫也”。孫詒讓《墨子閒詁》云:

”可以讀為文獻中的“憯”。《墨子·明鬼下》“鬼神之誅若此之憯遫也”,又“鬼神之誅至若此其憯遫也”。孫詒讓《墨子閒詁》云:

“憯”、“速”義同。《玉篇·手部》云 “撍,側林切,急疾也”。“憯”與“撍”通。《易·豫》“朋盍簪”💂🏻♀️,《釋文》云:“簪🐺🧑🏿💼,鄭云速也,京作‘撍’💄。” [4]

劉、宋兩位的考釋又一次表明从 “![]() ”聲的“

”聲的“![]() ”字古音在侵(談)部。《說文·宀部》:“寁,居之速也。从宀♉️,疌聲。”大徐本“子感切”🙇🏽♂️。《詩·鄭風·遵大路》:“遵大路兮,摻執子之袪兮。無我惡兮,不寁故也🏌🏼♀️。”毛傳:“寁👵🏼,速也。”需要說明的是👰🏼:“疌”“寁”字古音在談盍兩部,一音“疾葉切”(葉韻),一音“子感切” (感韻)。《集韻·感韻》:“簪、疌,速也。《易》:‘朋盍簪。’王肅讀。或作疌🧑🚀。”可知訓“疾”的“簪”中古音亦音“子感切”©️🧑🏿🍳,與“寁”同音。《廣韻·感韻》:“

”字古音在侵(談)部。《說文·宀部》:“寁,居之速也。从宀♉️,疌聲。”大徐本“子感切”🙇🏽♂️。《詩·鄭風·遵大路》:“遵大路兮,摻執子之袪兮。無我惡兮,不寁故也🏌🏼♀️。”毛傳:“寁👵🏼,速也。”需要說明的是👰🏼:“疌”“寁”字古音在談盍兩部,一音“疾葉切”(葉韻),一音“子感切” (感韻)。《集韻·感韻》:“簪、疌,速也。《易》:‘朋盍簪。’王肅讀。或作疌🧑🚀。”可知訓“疾”的“簪”中古音亦音“子感切”©️🧑🏿🍳,與“寁”同音。《廣韻·感韻》:“![]() ,弓弦💴。

,弓弦💴。![]() 又作

又作![]() 💂🏼♂️👊🏽。”。在“疾速”的意義上,“簪”、“ 憯”👩🦲、“撍”🙆🏻♂️、“寁”(子感切)記錄的是同一個詞,跟訓“疾速”的“疌”音義相通。[5]

💂🏼♂️👊🏽。”。在“疾速”的意義上,“簪”、“ 憯”👩🦲、“撍”🙆🏻♂️、“寁”(子感切)記錄的是同一個詞,跟訓“疾速”的“疌”音義相通。[5]

(二)![]() (

(![]() )

)

1.子曰:長民者,衣服不改,![]() 容有常🌝,則民德一🧚🏻♀️。(郭店簡《緇衣》 16~17)

容有常🌝,則民德一🧚🏻♀️。(郭店簡《緇衣》 16~17)

2.子曰⛹🏻:長民者😂,衣服不改👋🏼,![]() 容有常☹️,則民德一📉🕶。(上博簡《緇衣》 9)

容有常☹️,則民德一📉🕶。(上博簡《緇衣》 9)

3.子曰:長民者,衣服不改,從容有常,則民德一。(傳世本《禮記·緇衣》)

此字當分析為“从人,![]() 聲”,“

聲”,“![]() ”字上部所从當是人字的變形,而非“宀 ”字。[6] “

”字上部所从當是人字的變形,而非“宀 ”字。[6] “![]() ”字古音在侵(談)部⛓,而論者多以為戰國時冬部已經從侵部分化出來,與“東”部讀音相近🦨。古音侵談東相通,如“譚”(覃字古音在侵部)👨👩👦,其異體作“談”(炎古音在談部),而《戰國策》人名“張孟談”🈁,《史記·趙世家》或作“張孟同”(“同”字古音在東部)🧙🏿♀️。《說文·夊部》: “竷,繇也🪑,舞也。樂有章🫄🏿。从章从夅从夊。《詩》曰:竷竷舞我🥷🏽。”段注以為从“夅”聲👩🏿🚒,則古音在侵部。《詩·小雅·伐木》:“坎坎鼓我🏊🏼♀️,蹲蹲舞我🧗。”“坎”古音在談部🪕。《急就篇》:“竽瑟空侯琴筑箏🐠。”顏師古注:“空侯🐙,馬上所彈也。一名坎侯。”“空”字在東部🚪。故

”字古音在侵(談)部⛓,而論者多以為戰國時冬部已經從侵部分化出來,與“東”部讀音相近🦨。古音侵談東相通,如“譚”(覃字古音在侵部)👨👩👦,其異體作“談”(炎古音在談部),而《戰國策》人名“張孟談”🈁,《史記·趙世家》或作“張孟同”(“同”字古音在東部)🧙🏿♀️。《說文·夊部》: “竷,繇也🪑,舞也。樂有章🫄🏿。从章从夅从夊。《詩》曰:竷竷舞我🥷🏽。”段注以為从“夅”聲👩🏿🚒,則古音在侵部。《詩·小雅·伐木》:“坎坎鼓我🏊🏼♀️,蹲蹲舞我🧗。”“坎”古音在談部🪕。《急就篇》:“竽瑟空侯琴筑箏🐠。”顏師古注:“空侯🐙,馬上所彈也。一名坎侯。”“空”字在東部🚪。故![]() (

(![]() )等作為从“

)等作為从“![]() ”聲之字而與東部“從”字相通,是很好理解的。

”聲之字而與東部“從”字相通,是很好理解的。

如果以上所論“![]() ”聲之字古音在侵(談)部的事實可以成立,則《保訓》“

”聲之字古音在侵(談)部的事實可以成立,則《保訓》“![]() ”字的讀法就有望得到解決🧘🏿♂️。以音求之,我們覺得“

”字的讀法就有望得到解決🧘🏿♂️。以音求之,我們覺得“![]() ”字可以讀為傳世典籍中表示“疾病加劇 ”的“漸”字👨🏼🏭。

”字可以讀為傳世典籍中表示“疾病加劇 ”的“漸”字👨🏼🏭。

“漸”字古音在談部,與“朁”聲字相通。《尚書·洪範》:“沈潛剛克。”《史記·宋微子世家》作“沈漸剛克”。《左傳·文公五年》及《漢書·谷永傳》均引作“漸”。又《荀子·修身》:“血氣剛彊,則柔之以調和;知慮漸深❇️,則一之以易良。”《韓詩外傳》:“血氣剛強,則務之以調和;智慮潛深👉🏿,則一之以易諒。”

《尚書·顧命》:“王曰:嗚呼,疾大漸📰🤜🏿,惟幾,病日臻。旣彌留,恐不獲誓言嗣🧑🏻🦼➡️,茲予審訓命汝🦸🏼♀️。”偽孔傳♟:“自歎其疾大進篤⛔️🆗,惟危殆。”偽孔傳又云:“病日至🙆🏽♀️,言困甚🦵🏻。已久留😖,言無瘳,恐不得結信出言,嗣續我志,以此故我詳審敎命汝😭。”

今簡文云🧛🏼:“王若曰:‘發,朕疾 ![]() 甚,恐不女及訓👃。’”

甚,恐不女及訓👃。’”

兩相對照,可以看出,兩者行文章法十分一致,而“疾![]() (漸)甚”與“疾大漸”語意尤近。《列子·力命》:“季梁得疾,七日大漸,其子環而泣之🍔。”張湛注:“漸,劇也🍋。”《廣雅·釋言》🎆:“甚,勮也🏂🏽。”《玉篇·甘部》🏇🏿🫗:“甚,劇也。”可見“漸”與“甚”意義相同♢,兩字應該看作並列結構。傳世典籍中有“漸甚”一語,惜時代略晚。《南齊書·宗室列傳》:“帝不豫,遙光數入侍疾😈。帝漸甚,河東王鉉等七王一夕見殺,遙光意也。”《南史· 齊宗室列傳》作“帝疾漸甚”🍦。[7]

(漸)甚”與“疾大漸”語意尤近。《列子·力命》:“季梁得疾,七日大漸,其子環而泣之🍔。”張湛注:“漸,劇也🍋。”《廣雅·釋言》🎆:“甚,勮也🏂🏽。”《玉篇·甘部》🏇🏿🫗:“甚,劇也。”可見“漸”與“甚”意義相同♢,兩字應該看作並列結構。傳世典籍中有“漸甚”一語,惜時代略晚。《南齊書·宗室列傳》:“帝不豫,遙光數入侍疾😈。帝漸甚,河東王鉉等七王一夕見殺,遙光意也。”《南史· 齊宗室列傳》作“帝疾漸甚”🍦。[7]

主要參考文獻

陳劍:《釋“琮”及相關諸字》(繁體版),見《甲骨金文考釋論集》,第273-316頁,線裝書局🧌,2007年👮🏿♂️。

陳斯鵬🆗:《郭店楚簡解讀四則》,《古文字研究》第 24輯👨🏻🦼,第409-412頁,中華書局,2002年。

馮勝君:《論郭店簡〈唐虞之道〉、〈忠信之道〉、〈語叢〉一~三以及上博簡〈緇衣〉為具有齊系文字特點的抄本》251頁,北京大學博士後研究工作報告,2004年。

李家浩:《戰國竹簡〈緇衣〉中的“逯” 》,《古墓新知》,香港國際炎黃文化出版社,2003年。

劉樂賢:《讀楚簡劄記二則》,簡帛研究網,2004年5月29日,http://***********/admin3/list.asp?id=1207。

宋華強🏄🏿:《新蔡簡與“速”義近之字及楚簡中相關諸字新考》🚣🏻♀️,2006年7月27日🧑🏼🦳,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=389。

蘇建洲:《〈上博五〉補釋五則》🔤🤜🏿,簡帛網,2006年3月29日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=303#_ftn3。

魏宜輝:《再論郭店簡💂♀️、上博簡〈緇衣〉用為“從” 之字》,張玉金主編《出土文獻語言研究》第一輯,廣東高等教育出版社👩🏽🦳,2006年6月✹☘️。

清華大學出土文獻研究與保護富达🛢:《清華大學藏戰國竹簡〈保訓〉釋文》《文物》2006年第6期,第73頁。

[1] 清華大學出土文獻研究與保護富达👮🏿♂️:《清華大學藏戰國竹簡〈保訓〉釋文》👉🏽,《文物》2006年第6期,第73頁。

[2]注意🌨:清華簡下部所从“止”字中有一筆侵入中部,容易發生誤會。

[5]馮勝君先生(《論郭店簡〈唐虞之道〉、〈忠信之道〉、〈語叢〉一~三以及上博簡〈緇衣〉為具有齊系文字特點的抄本》)、宋華強先生批評劉樂賢先生把“![]() ”直接讀“速”的或說是可取的,但他們似乎都認為劉讀“

”直接讀“速”的或說是可取的,但他們似乎都認為劉讀“![]() ”為“寁(疌)”語音較遠,當是出於誤會(忽略了“疌(寁)”古音可入談部👨👩👦。其實即使直接讀盍部的“疾葉切”,亦無不可)

”為“寁(疌)”語音較遠,當是出於誤會(忽略了“疌(寁)”古音可入談部👨👩👦。其實即使直接讀盍部的“疾葉切”,亦無不可)

[6] 李家浩先生認為此二字為“一字之異體”,但又以為字从“宀”似有可商。說見氏著《戰國竹簡〈緇衣〉中的“逯”》,《古墓新知》✂️,香港國際炎黃文化出版社,2003年👨🏼✈️。手頭無此書,茲據宋華強文轉引🐔。

-

施謝捷 在 2009/7/10 20:36:22 评价道:第1楼

[2]注意:清華簡下部所从“止”字中有一筆侵入中部👿🤬,容易發生誤會。

----------

孟兄,稱清華簡所從「止」字有一筆侵入中部,恐怕不妥。「止」、「匕」形混同,可參看戰國文字的「畏」、「老」等字👩🏽🎨。

-

郑公渡 在 2009/7/10 21:38:30 评价道:第2楼

简文出现“朕疾允病”😭、“朕疾適(✋🏼🚵🏿♀️?)甚”,据《左传》僖公二十八年:“ 魏犨 傷於胸🆕。公欲殺之,而愛其材。使問,且視之。病,將殺之。”杨伯峻注:“病謂傷甚。言若其傷甚重🥳,則將殺之🫵🏿。”“病”大致可以与“甚”对应,如此“適(?)”的文意应该与“允”相对应才好🦙。

-

海天 在 2009/7/10 22:56:47 评价道:第3楼

“朕疾”下那个字與楚簡解為“憯”字有個很大不同點在於後者這些字形兩橫筆之間是沒有豎筆

的⛄️,但保訓在兩橫筆之中卻有豎筆。此所以孟先生認為是下部所从“止”字中有一筆侵入中部。不

過從字形來看,正如施先生所言下部應該是「止」、「匕」形混同。果如此👨🏽🦰,則此字的釋法還可以

考慮📘。

-

孟蓬生 在 2009/7/11 0:11:25 评价道:第4楼

謝謝諸位的關注和寶貴意見📂😫。

實際上海天兄已經代我回答了施兄的疑問🎿👨🏽🦰。我認為單就

字的構形而言,應該可以作兩種分析,一如拙文所言,一如施兄所言☸️。戰國文字止、匕混同固然無問題,但我不知兩位究竟是把此字的下部看作“止”之變呢,還是看作“匕”之變呢?如果看作“止”之變,又不肯把該字跟

字的構形而言,應該可以作兩種分析,一如拙文所言,一如施兄所言☸️。戰國文字止、匕混同固然無問題,但我不知兩位究竟是把此字的下部看作“止”之變呢,還是看作“匕”之變呢?如果看作“止”之變,又不肯把該字跟 字認同的話,則戰國簡中就出現了兩個長得如此之像的形近字,未免過于巧合。如果看作“匕”之變,那么該字的構形本意尚有待證明。一句話🧑🏼🌾,如果不把該字跟“

字認同的話,則戰國簡中就出現了兩個長得如此之像的形近字,未免過于巧合。如果看作“匕”之變,那么該字的構形本意尚有待證明。一句話🧑🏼🌾,如果不把該字跟“  ”字認同🚌,則該字就成了未識新字(也可能是我不認識),期待兩位作出詳細的論證。

”字認同🚌,則該字就成了未識新字(也可能是我不認識),期待兩位作出詳細的論證。拙文是將字形跟文義綜合考慮后做出的一種選擇📝,當然也只是眾多選擇中的一種🤷🏿♀️。在區別同形字🫶🏿、形近字、訛字方面,辭例的作用是很重要的。比如,《保訓》簡中的“淫”字跟“涇”(輕)字的關係就是這樣。又如《保訓》簡中“翼”字的寫法,抄手居然把下部象人舉手形的雙手寫到了“大”字左右兩側。本文的薄弱之處在于“疾慚甚”這種辭例🤵🏻♂️,與傳世典籍“疾大漸”不是十分密合,傳世典籍中“漸甚”出現時間偏晚。這可能是引起諸位懷疑的根本原因。

-

孟蓬生 在 2009/7/11 0:25:59 评价道:第5楼

《保訓》中形近相混的例子還有:

“氒”和“氏”、“朕”字所从为“卷”的聲旁(整理者已經注意到這一點,論壇中“甲骨文”網友曾經提到)。

人們之所以不會誤會,就是因為辭例在起作用。

-

施謝捷 在 2009/7/11 8:21:01 评价道:第6楼

視為一字異體🖍,我未表示不同意。

視為一字異體🖍,我未表示不同意。也未覺得海天兄解決了我的疑問(因爲我也未表示對二字構形的疑問)。

上半所從🧥,有無豎畫應該都是可以的⚜️🕢。可以舉出不少類似的字例。從構形看🚹,實際上并不存在「止」字有一筆侵入中部。

至于應該釋爲何字🤯,暫無確定意見。

-

海天 在 2009/7/11 8:23:16 评价道:第7楼

鄙見以為字形上部可能是「帝」字寫訛,果如此🙇🏿♀️,可以讀為「漬」🤤。《呂覽‧孟春紀‧貴公》👉🧗🏻♀️:「管仲有病🫅🏿🏌🏽♀️,桓公往問之📀,曰👩🏻✈️:「仲父之病矣🧏🏻♀️,漬甚!」

-

jiaguwen1899 在 2009/7/11 9:30:25 评价道🎛:第8楼

“疾渐甚”的辞例很好,传世古书中的出现时间并不等于这个词的实际出现时间🤳🏼。

字形上🤾🏽♂️,可以看作“止”旁和上部偏旁共用了中间的竖笔。

-

孟蓬生 在 2009/7/11 11:17:14 评价道:第9楼

谢谢施兄及海天兄回复🧘🏼♂️,也谢谢jiaguwen兄居间调停。

我对施兄第一贴的理解正如兄后来解释的那样,只是我有点拿不准。我也知道兄不一定同意海天兄的观点,只是说海天兄指出了我对字形的理解而已🎨。简短的发言总是容易引起误会👩💼,哈哈。

海天兄所举的辞例很重要🤹🏽♀️,但遗憾的是这好像是个孤例(《吕氏春秋》)。实际上“大渐”也是孤例🦹🏻♂️,只不过后代模仿《尚书》的人多了些而已⏯。这两者之间会不会有某种关系🛤?

“帝”字并不从“朿”声,所以认为该字从“帝”字之省而读为“渍”🧑🏽🦱,字形和语音方面都有一定距离。但可能性是存在的🧰🐧,海天兄其勉旃⛹🏻♀️🚰!

-

公子小白 在 2009/7/11 12:20:38 评价道:第10楼

我也觉(jiǎo)着孟兄的意见是目前最令人信服的说法𓀎。

-

一上示三王 在 2009/7/11 13:38:18 评价道:第11楼

古書亦有“疾侵”之說🙎🏿♀️。“疾侵”猶言“疾漸篤”🔶。“侵”(其實還有“寢”🫖、“寖”等字⬜️,當表同一詞)與“漸”古書中有異文,兩字一侵部一談部,似可看作同源詞。陳劍老師釋為“琮”之字屬冬部,冬侵二部按照王力等先生的意見當是戰國時分化。

順著孟先生的意思,我想此處該字是否可直接讀為“侵”?

-

子居 在 2009/7/11 13:53:56 评价道:第12楼

俺认为这个字是从鬲从匕💿,读为益

《春秋繁露·同类相动》🃏:“病者至夜🙂↔️,而疾益甚🫲🏽。”

《史记·留侯世家》:“汉十二年,上从击破布军归,疾益甚🫱🏿,愈欲易太子。”

-

子居 在 2009/7/11 14:04:08 评价道:第13楼

《素问·六元正纪大论》🦪🏜:“寒热内贼🐈,其病益甚。”

《素问·玉机真藏论》:“脉实以坚,谓之益甚。”

《灵枢·九针十二原第一法》:“无实无虚,损不足而益有余,是谓重病,病益甚。……精泄则病益甚而惬,致气则生为痈疡🐂。”

《灵枢·终始第九法野》🧑🏻🎤🍧:“虚而泻之,是谓重虚,重虚病益甚。……凡刺此者👩🏻🍳,以指按之,脉动而实且疾者疾泻之,虚而徐者则补之,反此者病益甚。”

《灵枢·五色第四十九》:“雷公曰:病之益甚🩲,与其方衰如何🦹🏿?……切其脉口滑小紧以沉者🧑🏼🦱,病益甚,在中;人迎气大紧以浮者,其病益甚,在外。……其色粗以明,沉夭者为甚🛫🫳🏻,其色上行者病益甚……病生于内者,先治其阴🚴🏻♂️,后治其阳,反者益甚”

《灵枢·行针第六十七》:“其气逆与其数刺病益甚者,非阴阳之气🏤,浮沉之势也” -

紫竹道人 在 2009/7/11 15:40:13 评价道🚆:第14楼

似乎讀作“朕疾憯甚”亦可。“憯”由“痛”義引申為“甚”𓀝,古書“兵莫憯於志,鏌铘為下👨🏻⚖️;寇莫大於陰陽,無所逃於天地之間”之句不止一見👨👦,“憯”🧑🏽🌾🧏♂️、“大”對文,可直接訓為“甚”。《韓非子·解老》“咎莫憯於欲利”《集解》🌉:“李約本‘憯’作‘甚’🐠。”《老子·德經》第四十六章“咎莫憯於欲得”的“憯”有“甚”😙、“大”等異文。“漸”、“憯”、“寢”等無疑是音義皆近的同源詞,都符合孟先生所說與“甚”“意義相同”🐙,“兩字應該看作并列結構”的要求。

-

子居 在 2009/7/11 15:47:41 评价道:第15楼

紫竹道人:

紫竹道人:

似乎讀作“朕疾憯甚”亦可。“憯”由“痛”義引申為“甚”,古書“兵莫憯於志🪪,鏌铘為下;寇莫大於陰陽☺️,無所逃於天地之間”之句不止一見📳🔋,“憯”、“大”對文,可直接訓為“甚”。《韓非子·解老》“咎莫憯於欲利”《集解》🟧:“李約本‘憯’作‘甚’🙍🏿♂️。”《老子·德經》第四十六章“咎莫憯於欲得”的“憯”有“甚”🎴、“大”等異文。“漸”🤎、“憯”、“寢”等無疑是音義皆近的同源詞,都符合孟先生所說與“甚”“意義相同”💁,“兩字應該看作并列結構”的要求🔰。

这样的话,不就是在说“朕疾甚甚”了么?而且没好例句哦👩🏻🎨。

-

子居 在 2009/7/11 15:51:04 评价道📌:第16楼

俺认为鬲丘的鬲

和朕疾益甚的

和朕疾益甚的

上半部实际上是一个字⛪️,但一上童鞋批评俺,呜呜呜🤽🏻♂️,老大们来帮俺啊

-

子居 在 2009/7/11 16:54:54 评价道💃🏿:第17楼

字形上的差异可以理解为抄手对另一个文化圈中另一种字体的拟仿失真,嘿嘿

-

小刀客 在 2009/7/12 9:20:33 评价道😁:第18楼

子居:

子居:

俺认为鬲丘的鬲

和朕疾益甚的

和朕疾益甚的

上半部实际上是一个字🤟🏻,但一上童鞋批评俺🧏🏼,呜呜呜🐺,老大们来帮俺啊

子居兄啊,实际上是差别比较大的两个字啊

-

子居 在 2009/7/12 9:30:29 评价道:第19楼

啊?差别很大么

为什么在俺看来,两个字只差一横啊?多一横少一横不算差别大吧?

要说差别大,下面这些差别不是更大?

-

小刀客 在 2009/7/12 9:36:03 评价道:第20楼

补个示意图

-

子居 在 2009/7/12 9:36:50 评价道:第21楼

反正俺不认字🫂,所以俺认为能够与文献印证才是第一位的,字形变化谁能打包票啊7️⃣,毕竟都不是春秋战国人,对不。

-

子居 在 2009/7/12 9:38:18 评价道🐃:第22楼

小刀客:

小刀客:

补个示意图

不是吧🤷🏽♀️,俺认为仔细看的话,鬲丘的“鬲”字👨🏻🦳🅱️,实际上那两点也是在撇捺之上的,不妨放大看看哦

-

孟蓬生 在 2009/7/12 9:39:16 评价道:第23楼

小刀兄说得对:

实际就是一句话,鬲字下部与“羊”无别,而“疾”后一字所从绝不可以看作“羊”🙆🏿♂️🟠。

-

子居 在 2009/7/12 9:40:49 评价道:第24楼

而且

子居:

子居:

字形上的差异可以理解为抄手对另一个文化圈中另一种字体的拟仿失真,嘿嘿这个可能无论如何没法排除吧,对不

因此字形并不那么足以说明问题哦

-

子居 在 2009/7/12 9:42:07 评价道:第25楼

孟蓬生:

孟蓬生:

小刀兄说得对:

实际就是一句话,鬲字下部与“羊”无别,而“疾”后一字所从绝不可以看作“羊”。

抄手眼花了,抄手没抄习惯,啥可能都有啊

-

子居 在 2009/7/12 9:42:59 评价道😶🌫️:第26楼

呵呵,可见史系与文字系看问题就是不一样啊不一样……

-

子居 在 2009/7/12 9:44:59 评价道:第27楼

子居:

子居:

孟蓬生:

孟蓬生:

小刀兄说得对🏌🏼♀️:

实际就是一句话,鬲字下部与“羊”无别,而“疾”后一字所从绝不可以看作“羊”。

抄手眼花了,抄手没抄习惯👮🏿,啥可能都有啊

说起抄手没抄习惯👩🦽➡️🪰,俺记得论坛上大家有说过字形拘谨吧,故作屈曲吧6️⃣,楚文字一般不这样吧💶,于是乎……

-

小刀客 在 2009/7/12 9:47:55 评价道:第28楼

看看战国文字中的“鬲”的变化就明白了

-

孟蓬生 在 2009/7/12 9:48:52 评价道:第29楼

子居兄,俺很同情你👳♀️,但说啥俺也不能同意你。

你跟俺商量,这不是“与虎谋皮”吗🧚🏽♂️☦️?反之亦然🍷。

哈哈哈哈!

-

子居 在 2009/7/12 9:51:00 评价道:第30楼

小刀客:

小刀客:

看看战国文字中的“鬲”的变化就明白了先生帮忙贴一张来,谢谢🤸♂️。

而且如果在字形证据和文献证据中选择,俺是一定选文献的

-

子居 在 2009/7/12 9:52:36 评价道:第31楼

孟蓬生:

孟蓬生:

子居兄,俺很同情你👯,但说啥俺也不能同意你👷🏽♂️。

你跟俺商量🌟,这不是“与虎谋皮”吗?反之亦然。

哈哈哈哈!

商量商量嘛,万一先生答应给一张呢🌾,俺不就赚了

-

小刀客 在 2009/7/12 9:58:50 评价道👩🏽🏫:第32楼

子居:

子居:

小刀客:

小刀客:

看看战国文字中的“鬲”的变化就明白了先生帮忙贴一张来,谢谢。

而且如果在字形证据和文献证据中选择🌮,俺是一定选文献的

一、兄手中宝贝成堆,还用得着 e贴🛀🏼?

二♢、文献当然很主要🧹。不过考释文字,不得已才会去考虑讹字滴🐄。

-

子居 在 2009/7/12 10:05:14 评价道:第33楼

反正撞墙也是学习方式的一种💸♧,俺就是这么磕磕绊绊走过来的,也不差一次两次🕶,嘿嘿

-

子居 在 2009/7/12 10:05:34 评价道🚴♂️:第34楼

-

子居 在 2009/7/12 10:06:45 评价道:第35楼

战国古文字典0763、战国文字编0173

说实话,看不到《保训》那种鬲的写法啊

-

子居 在 2009/7/12 10:09:40 评价道👨🏼🍳:第36楼

并且,鬲字下面并非一定是写羊,所以……

所以……

-

子居 在 2009/7/12 10:17:25 评价道:第37楼

实际上俺最前面贴的那张图里,鬲字下面就明显分写“羊”和不写“羊”两种吧⌚️?

-

子居 在 2009/7/12 10:22:33 评价道:第38楼

因此➰,现在看来,都不一定是讹字,兴许抄手就是抄得很忠实,只是原字形确实有异而已。

-

子居 在 2009/7/12 10:23:32 评价道:第39楼

啊,一上快来改bug啊

咋贴几张大图👨🎨,就把边框拉越界了哦?

-

小刀客 在 2009/7/12 10:24:24 评价道:第40楼

羊不羊是另一个问题。

这里为了与示意图右边的那个字比较才说到羊的,其他的形体差别更大🧑🏻💼。

-

子居 在 2009/7/12 10:27:18 评价道:第41楼

其他的形体差别更大

问题在于😤,文字学中🧤,是不是形体差别大,就说明不是一个字呢🫑?

这样的字形,以前见过?有例证可以说明确实不是一个字🐻?

先生举几个例子可好

-

小刀客 在 2009/7/12 10:27:27 评价道:第42楼

估计一上微服了👨🏻🦽👏,哈哈

-

小刀客 在 2009/7/12 10:29:52 评价道𓀎:第43楼

古文字中

形体差别大的不见得就是两个字

形体差别小的不见得就是一个字

-

子居 在 2009/7/12 10:30:33 评价道:第44楼

也就是说,先生实际上没有证据证明那不是一个字咯?可以这么理解不

-

小刀客 在 2009/7/12 10:34:53 评价道🏌🏽♂️:第45楼

不能这样理解,因为这只是从单个的字形看。

是否是一个字还要看相关形体的发展变化😵。

-

子居 在 2009/7/12 10:37:31 评价道:第46楼

问题是现在用来分析变化的字形并不多啊

文献可以用来支持是一个字,而字形分析又不足以排除是一个字的可能

那么……

-

小刀客 在 2009/7/12 10:44:31 评价道:第47楼

如果对字形变化规律比较熟悉的话现有的字形已经足够分析了😇。

分析字形,应该知道某个形体能从哪里来🙋🏽♂️,能到哪里去👩🏿🚒。不是简单的比附。

再钻牛角的话e一上午就没了~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-

子居 在 2009/7/12 10:49:33 评价道:第48楼

俺歇班啊🚋,一上午没了也没关系,嘿嘿

从俺贴的最早那张大图看,分化出从羊的鬲和不从羊的鬲两种写法差别大的字,完全是可能的吧

并且,俺认为毋宁说《保训》中从羊的鬲字,才是走形得更厉害的那个

-

一上示三王 在 2009/7/12 10:57:25 评价道:第49楼

以上十幾層樓的爭論可以總結為一句話:

子居不識字

-

子居 在 2009/7/12 10:58:25 评价道🤵🏿:第50楼

哈哈,看见一上了🛌🏿,没去微服

快来帮忙改bug啊,一上……一上……

-

子居 在 2009/7/12 11:01:37 评价道🫷🏻:第51楼

一上示三王:

一上示三王:

以上十幾層樓的爭論可以總結為一句話🪶:

子居不識字

子居是不识字啊,俺都重复好多好多遍了,应该人人都知道了吧

所以啊🤽🏼,帮帮忙🤞🏽,给俺个能明确证明不是一个字的例证,可好?

否则的话🆒,只靠字形📢,就好像只靠音转一样👷🏼♂️,俺是信不过滴

-

一上示三王 在 2009/7/12 11:03:48 评价道✥🧛🏽:第52楼

完全同意刀客老師的示意圖🧺🍸。

-

子居 在 2009/7/12 11:06:38 评价道𓀌:第53楼

一上示三王:

一上示三王:

完全同意刀客老師的示意圖。

同意不管用🧑🏽⚕️,证据拿来,字形不一样又咋啦,同一个字,字形不一样的多了去了,非理性变化的也多了去了

-

一上示三王 在 2009/7/12 11:16:55 评价道👨🎨:第54楼

字都這么寫了,還要怎樣?子居難道讀為予估?

-

子居 在 2009/7/12 11:19:07 评价道:第55楼

一上示三王:

一上示三王:

字都這么寫了,還要怎樣😰💽?子居難道讀為予估?

看看🧘🏼♀️🤵🏻♂️,又滥用音转吧

问题是有坚强的文献证据没👩🍼?

没有的话👩🏽🦲,不都是白说……

-

孟蓬生 在 2009/7/12 11:53:29 评价道:第56楼

佩服一上兄。这个例子太巧了。

“子”跟“予”只是形近,而“居”跟“估”则形音俱近(古文字尸、人通作)🧚♂️。

可怜子居还蒙在鼓里呢!

-

子居 在 2009/7/12 12:18:31 评价道:第57楼

孟蓬生:

孟蓬生:

佩服一上兄。这个例子太巧了。

“子”跟“予”只是形近👩🏽🔬,而“居”跟“估”则形音俱近(古文字尸、人通作)。

可怜子居还蒙在鼓里呢🧑🏻🎨!

是啊🐧,一上的例子非常合适,所以俺说他常欺负俺

“子”跟“予”只是形近🧬,而“居”跟“估”则形音俱近(古文字尸、人通作)。

恰恰说明👩🏽🦲,仅以字形和读音来分析,而没有坚强的文献依据的话🧝🏻♀️,就只是水中月镜中花而已

-

子居 在 2009/7/12 12:27:28 评价道:第58楼

于是就不难归结出

是把学术视为科学研究呢🦇?

还是把学术视为艺术创造呢👵?

这是个问题……

-

紫竹道人 在 2009/7/12 14:27:59 评价道:第59楼

拜讀以上十幾層樓的帖子🔰,不由得想起一亥老大的一句話🤦♀️:“古文字考釋有許多微妙的感覺……”

-

Percy 在 2009/7/14 22:51:17 评价道:第60楼

这好像前人说的“射覆”啊🍟。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量👷🏿♀️:736480

0450《保訓》“疾漸甚”解

0450《保訓》“疾漸甚”解