《玉篇》“鱼部”残卷误缀考

苏芃

南京师范大学文学院

提要 本文通过分析考辨,推断出目前藏于日本京都大福光寺的《玉篇》“鱼部 ”残卷曾经有过断裂,后经人缀合,但缀合时把断开的两部分前后顺序颠倒了,如今所见“鱼部”残卷的面貌即是经人错误缀合后的结果。在此基础上🐄,我们结合它背面的内容探讨其抄写时间。

关键词 玉篇 鱼部残卷 断裂误缀 抄写时间

南朝顾野王所撰《玉篇》是我国继《说文解字》、《字林》后又一部重要的字书,也是我国语言文字学史上第一部以楷书为主体的字典🦸🏼♀️。到了唐代高宗上元之末,孙强对《玉篇》进行了增字减注,至北宋真宗大中祥符年间🌄,陈彭年🤸🏿♂️、吴锐、丘雍等又奉诏重修,再作增补,名为《大广益会玉篇》,流传至今。19世纪末20世纪初,黎庶昌、杨守敬、罗振玉先后在日本发现了一系列《玉篇》写本残卷🥎,释义完备🗓,引证丰富,且保留了大量顾野王的案语🧙🏽,其底本应当是孙强增订删注前的《玉篇》原本,因而现在通常把这部分《玉篇》写本残卷称之为原本《玉篇》。

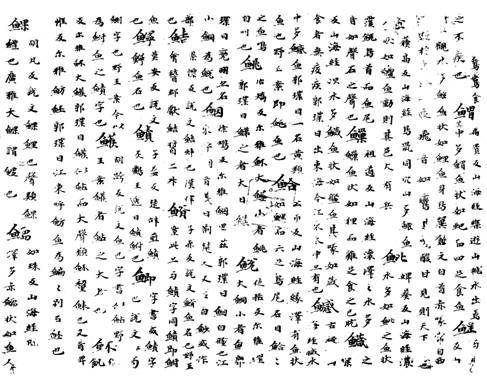

原本《玉篇》“鱼部”残卷现存一叶(见图一),藏于日本京都市大福光寺,已被日本“文化财审议委员会”确认为“日本重要文化财”👩🏿🍼。该残卷横31.4cm,纵25.5cm,首尾残缺🤭,字头用大字💃,共存“𩹂”、“鰩”、“鰠”、“魮”🧆、“䲃”🧑🏭、“鱵”📄、“鱤”、“鮯”👩🏻🦲💂🏼、“鮡”、“鮵”、“鮂”、“鮚”🫴🏻、“𩺀”、“鰻”、“鰿”、“鯽”👋🏼🧑🏼🍳、“鱯”、“𩵣”🫁、“𩸄”、“鱬”20个字头,[1] 义训用双行小字,共存26行,起于 “𩹂”之前“鸳鸯食之不疾也”,讫于“鱬”字下小注“状如鱼人”。卷子背面有草书抄写的佛经18行及“权僧正亮淳”的题跋。

图一👇🏼、现存的“鱼部”残卷(本文图版皆引自《续修四库全书》第228册)

罗振玉曾将该卷翻拍影印🔏♝,后收入中华书局1985年出版的《原本玉篇残卷》。日本昭和八年(1933年)京都东方文化学院将该卷连同背后的写经一并影印编入《东方文化丛书》🧑🏽,上海古籍出版社《续修四库全书》第228册所收《玉篇》中的“鱼部”残卷即据此本影印,

该影印本整体的文献价值远胜中华书局本《原本玉篇残卷》。[2]

一

仔细研读“鱼部”残卷🤼,我们首先发现了这样一个问题⚪️。

字头“鮂”下双行小注作:“徐鸠反。《尔雅》🚼🎅🏽:‘鮂,里兹。 ’郭璞曰🌗:‘鮂𓀙,白鯈也🚠。江东呼鮂。’《音义》曰:‘荆楚人又□[3]白魦🫄🏿。’或作部也。”这里的双行小注首先标注“鮂”的音切,然后举《尔雅》及郭璞的《注》和《音义》来解释“鮂”字🙍🏻,最后“或作部也”是交代“鮂”字的异体字。这一系列对“鮂”字的释义方式在原本《玉篇》其他残卷里也十分常见♘,只是“或作部也”扞格难解。从原本《玉篇》残卷的体例来看,也许因为这句话里有脱文💼,本是作“或作某字😓,某字在某部也”。可是从原卷来看1️⃣,“或作”和“部也”虽然抄写有转行🧑🏿🍼,但两者之间完全连贯🐘,并没有漫漶不清的地方👐🏿,有脱文的推断似乎难以成立💞。

继续研读“鱼部”残卷🐠,我们在其卷末又发现了一个问题。

该残卷最后的一个字头“鱬”,其下双行小注作:“如珠反👳🏿。 《山海經》:‘ 泽多赤鱬,状如鱼,人……’。”“泽”前有两到三字有残缺🚶🏻➡️,“ 山海经”后面一字字形作“![]() ”,卷子的抄写中止于“人” 字👦🏽🔐。

”,卷子的抄写中止于“人” 字👦🏽🔐。

我们核对一下此处《山海经》的引文🖐🏽,出自于《南山经》😔☝🏽,原文作:“英水出焉,南流注于即翼之泽🕴,其中多赤鱬🎤,其状如鱼而人面,其音如鸳鸯💤,食之不疥⛲️。”“疥”🙍🏿,郭璞注:“一作疾。” 那么我们得知残缺的三个字是“即翼之”🤵🏿,“![]() ”是“即”字上半边。

”是“即”字上半边。

这段《南山经》引文原文和郭璞《注》让我们想起了“鱼部”残卷卷首 “𩹂”字前面双行小注里的几个字👂:“ 鸳鸯食之不疾也”(“鸳鸯”前面有三到四个字残缺),难道“鸳鸯食之不疾也”也出自《南山经》?“鱼部”残卷里面大量引用《山海经》作为书证材料🤝,那么“鸳鸯食之不疾也”是不是《山海经》里另一处对于某种鱼类动物解说📶🤛🏼?于是☎🧘🏼♀️,我们又去《山海经》里寻找线索,经核查发现《山海经》里只有《南山经》讲“赤鱬”这一段有“鸳鸯食之不疾”🙎🏿,也就是说残卷卷首“𩹂”字前面双行小注和卷末“鱬”字下面的双行小注或许是连续的🏈,并且连读后根据《南山经》原文我们得知“鸳鸯”前面的字恰恰也只有“面其音如”四个👩🏼🌾,和这里残缺的空格大小完全吻合。即使“鱼部”残卷“鸳鸯”前仅有三个字👨🎓,那可能为“面音如”之类👨👩👧👦,《南山经》原文和它也是吻合的🚇。

二

从前面发现的问题来看🧑🏿🔧,《玉篇》“鱼部”残卷的卷首和卷末可以连读🤾🏽♀️,卷首是承接卷末的,结合“鮂”字下“或作部也”四个读不通的字,我们似乎可以提出一种这样的假设:如果这个残卷的顺序是把“部也”作为卷首👲🏻,而“或作”是卷末,那么前面提出的两个问题就都可以得到合理的解释。这样一来🧷,也就是说“鱼部”残卷曾经可能断裂,即在“鱬”字下双行小注“状如鱼人”之后沿界行垂直断开,一分为二💦,成了A🧑🏿🔧、B两个部分(见图二👨🏽🦱、三)💆🏻♀️,后经人拼接缀合,而恰巧残卷本身的卷首🎖、卷末也都是沿界行垂直断裂的,因而缀合的人不小心把A、B两个部分的顺序颠倒了,本来应该是A+B 的缀合顺序,可实际拼接中却成了B+A,于是就有了今天的面貌(见图一)。仔细观察比较中华书局1985年版《原本玉篇残卷》所收录的“鱼部”残卷影印件,我们在假设的误缀处发现确实有残泐的痕迹,而且此处有明显的一道竖线,竖线两侧色泽差别明显🙆🏽。

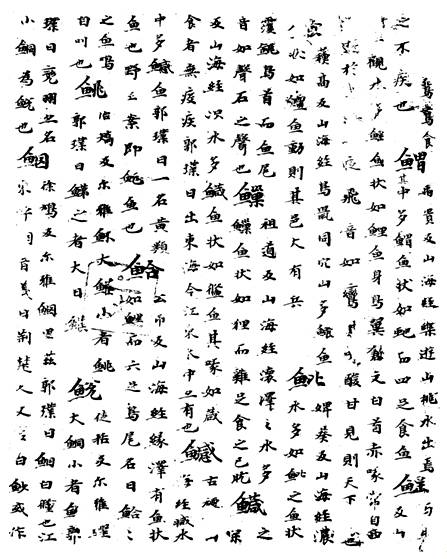

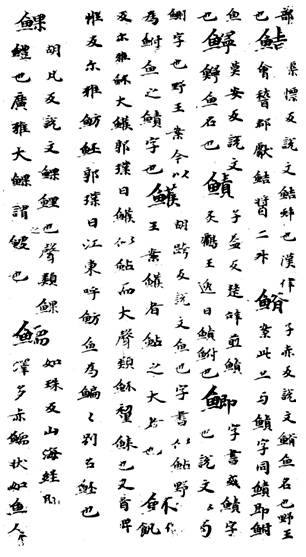

图二、“鱼部”残卷A

图三、“鱼部”残卷B

其实💷,只要借助“鱼部”所收20个字头的顺序,就可以为以上的假设找到更为充足的论据⚈。

日本空海和尚所撰的《篆隶万象名义》全仿顾野王的《玉篇》,只是删去了原书所引的经传书证和顾野王的案语。通过前人对《篆隶万象名义》和现存的原本《玉篇》残卷比较研究后发现,《篆隶万象名义》使用的材料主要来源于原本《玉篇》,甚至于对原本《玉篇》大量的传抄错讹也机械地照搬🎫,其列字顺序和原本《玉篇》基本完全一致🎦🌊,因而研究原本《玉篇》部类之内的字头顺序,《篆隶万象名义》是首选的参考资料。

《篆隶万象名义》卷第廿四“鱼部”所收的和《玉篇》“鱼部”残卷相关的这部分字头顺序如下:“鮚”、“𩺀”、“鰻”🎐、“鰿”、“鯽”、“鱯”🕰、“魾”👨🏽🏭、“𩸄”、“鱬”、“𩹂”、“鰩”🤸🏼♂️、“鰠”🪩🤶、“魮”🛵、“䲃”📃、“鱵”、“鰔”🧑🏽🎄、“鮯”👨🏿⚕️、“鮡”、“鮵”、“鮂”🕵🏼♀️。

另一方面,《大广益会玉篇》所收的字头虽然对原本《玉篇》有所增益,但是它是在原本《玉篇》基础上补充的大量新字,其分卷和部首基本上还是承袭了原本《玉篇》的顺序,就字头而言也对原本《玉篇》有所传承🚶♀️,所以我们也来看看《大广益会玉篇》卷第二十四“鱼部”所收的和《玉篇》“鱼部”残卷相关的这部分字头顺序情况:“鮚”、 “鰻”🚸、“𩺀”、“鰿”🙍🏻♂️🌋、“鯽”、“鱯”🏋🏽♂️、“魾”Ⓜ️、“𩸄”🧑🏼🍳、“𩹂”、“鱬”、“鰩”、“鰠”、“魮”、“䲃”👩🏻🦰、“鮯”、“鮡”✴️、“鱵”🏰🏃♀️、 “鱤”🥂、“鮵”➝、“鮂”。

而“鱼部”残卷20个字头现在的顺序是🌀: “𩹂”、“鰩”🤱🏽、“鰠”🫱🏻、“魮”、“䲃”、“鱵”🤘、“鱤”👏🏻🕜、“鮯”、“鮡”👨🔧、“鮵”、“鮂”、“鮚”🚴🏼♀️、 “𩺀”、“鰻”、“鰿”🤶🏻、“鯽”、“鱯”、“𩵣”👩🏻🦯➡️、“𩸄”、“鱬”👳🏽♂️,这和《篆隶万象名义》、《大广益会玉篇》都很不一致🦘。[4]

如果按照假设的缀合错误重新缀合调整后,这20个字头的顺序是🏉:“鮚”、“𩺀”、“鰻”、“鰿”⏏️、“鯽”🤦🏻♀️、“鱯”、“𩵣”、“𩸄”、“鱬”、“𩹂”🦸🏿♀️、“鰩”、“鰠”、“魮”、“䲃”、“鱵”、“鱤”𓀏、“鮯”🏊🏻♂️、“鮡”、“鮵”🌎、“鮂”,这个顺序和《篆隶万象名义》完全一致👨🏼🌾,和《大广益会玉篇》大体一致。这无疑有力地证明了我们前面的假设是完全成立的。

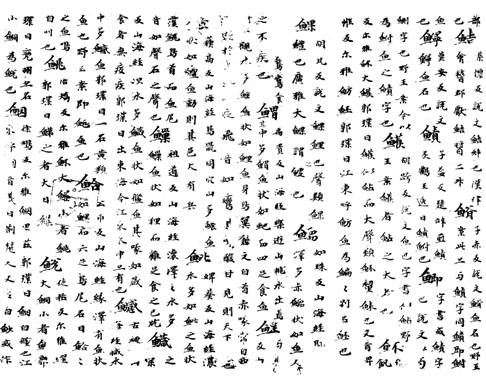

于是💫,我们尝试对“鱼部”残卷重新缀合,即把A🔐🤯、B两部分颠倒的顺序更正过来,得到了另一种排列方式的《玉篇》“鱼部”残卷,这应该才是其本来面貌。(见图四)

图四、“鱼部”残卷原貌

三

下面让我们再来看看“鱼部”残卷背面的内容🧘🏼♂️🥴。

“鱼部”残卷背面是用草书抄写的佛经,共18 行🕺🏿,严绍璗《日藏汉籍善本书录》判定为“佛典《章疏》”。通过释读辨认后🧏🏽,我们考证得知这段佛经并非一般的“佛典《章疏》”,而是出自唐代普光所述的《俱舍论记》,即唐玄奘译《俱舍论》的注释书。抄写内容起于“将生下时”,讫于“此定寂静”。其末尾处另有“权僧正亮淳”的跋语🤾🏻♂️:“右淡海公真翰,自东大寺莲乘院寅清相传之。”据严绍璗先生的考证:“此处的‘淡海公’,即日本称得天皇及光仁天皇宝龟年间(770——780年)出任大学头(校长)的文章博士淡海三船👥。由此推考,此叶传存日本不会晚于八世纪中叶👴🏽,且早期藏于奈良东大寺🧔🏿♀️。”

严先生的推断是有一定道理的👩🦲👈🏿,但是🔶,只凭背面的“跋语”我们其实并不能得出《玉篇》和草书佛经哪个抄写在前哪个抄写在后,也不能确定“跋语”所言自东大寺相传的就是《玉篇》而不是“淡海公”所书的草书佛经。

而就这段草书佛经来看,与大正新修《大藏经》第41册“论疏部二”所收的《俱舍论记》文字上基本相同🫅,结合前面被证明的假设——该卷曾经断裂被人缀合,我们这才可以肯定:《玉篇》“鱼部”残卷断裂和误缀的时间必是在“淡海公”抄写《俱舍论记》之前♙,因为如果在“淡海公”抄写《俱舍论记》之后的话🕸🫴🏻,那么这段《俱舍论记》顺序上也应该有所颠倒,而现在实际情况是和《大藏经》里传世本《俱舍论记》的顺序完全一致。

于是,在“权僧正亮淳”的跋语属实的前提之下,我们可以论定《玉篇》“鱼部”残卷的抄写年代应该不会晚于“淡海公”生活的时间,即严绍璗先生考证的八世纪中叶,也就是唐代中期。这仅是最为保守的推算,该卷此前历经残损🔝、断裂、缀合🧩💘,所以实际抄写年代可能比这个时段还要早出很多。

参考文献

严绍璗 2007 《日藏汉籍善本书录》,北京:中华书局。

顾野王 1985 《原本玉篇残卷》,北京:中华书局。

顾野王 2002 《玉篇》残卷,《续修四库全书》第228册,上海🍸🙋🏽♀️:上海古籍出版社。

袁 珂 1993 《山海经校注》,成都:巴蜀书社。

吕 浩 2006 《<篆隶万象名义>研究》,上海🏊🏿♀️🩱:上海古籍出版社。

吕 浩 2007 《<篆隶万象名义>校释》,上海:学林出版社🖲。

顾野王 1987 《大广益会玉篇》,北京💅🏼:中华书局。

大藏经学术用语研究会 1983 大正原版《大藏经》㊗️,台北😙:新文丰出版公司影印❓。

附记:本文原刊于《中国语文》2009年第3期,杂志编辑因篇幅等原因对原文作了几处修改,现是原稿。

[1] 中华书局1985年版《原本玉篇残卷》书前目录作“鱼部 首尾缺 今存二十字”。严绍璗《日藏汉籍善本书录· 小学类》里对《玉篇》“鱼部”残卷字头的统计称“凡十九字”,遗漏了“鰠”字,“鰠”字字头左半边有残缺,但据所在“鱼部”及其下双行小注当可断定🤾🏻♀️。

[2] 详参拙文《原本<玉篇>残卷国内影印本述评》,《中国典籍与文化》2008年第4期。

[3] 该字上半边有残缺,原字形似“言 ”字。

[4]吕浩先生对《篆隶万象名义》的字头展开研究时发现《玉篇》“鱼部”残卷的20个字头前11个和后9个与《篆隶万象名义》的顺序正好颠倒,怀疑“这可能是错简造成的”,但只是由两者不同而产生的怀疑🎅🧖🏽♂️,未再针对原本《玉篇》作深入考察🏗,见《<篆隶万象名义>研究》第87页。

-

admin 在 2009/7/10 18:46:06 评价道:第1楼

因技术原因🧑🏽⚖️🤡,本文两处文本框无法显示。具体格式请参考文末所附word稿。

-

such 在 2009/9/14 13:13:58 评价道📶:第2楼

蘇芃兄好眼力!

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🐽🤴:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🧑🏽🎨:706232

0449《玉篇》“鱼部”残卷误缀考

0449《玉篇》“鱼部”残卷误缀考