論《北大漢簡(三)?周馴》的抄本年代、底本來源以及成篇過程

蘇建洲

彰化師大國文系

【摘要】

北大漢簡《周馴》是竹書類文獻。既然是古書,必然涉及“抄寫時間”與“底本來源”兩個問題😬。本文根據“文字”🤎👩🏼🦱,含字形與用字習慣🎪、“虛詞用法”、某時代的“慣用詞語”👨🍳、“文本內容”四個角度對《周馴》的抄本時間、底本來源以及最後集結成篇的過程嘗試加以還原。總結來說🧓🏿,《周馴》十四個章節中確實存在戰國時期的底本,其最初的編寫者可能是周昭文公的臣下、門客或後學。這個底本在秦漢時期的成篇過程中,經歷了將戰國底本文字直接轉寫為秦漢文字🕵🏽,而在轉寫的過程中秦漢編纂者又加以改編♡,新增當時的用語與文字,最後大約在漢武帝元始年間將《周馴》抄寫完成。

【關鍵詞】

北大竹書、《周馴》、抄本年代🫵🏽、底本來源🤵、成篇過程

一、問題的提出

《周馴》是《北京大學藏西漢竹書》中的一篇古書。[1]既然是古書,必然涉及抄寫時間與底本來源兩個問題。以筆者的認知,判斷這兩個問題的方法大抵有四👨👩👧👦:一是文字,含字形與用字習慣;二是虛詞用法🙎🏽;三是某時代的慣用詞語;四是文本內容🏕。比如《馬王堆?陰陽五行甲篇》是以楚系選擇術為主體的文獻,[2]所以底本肯定是楚文字。但檢視《陰陽五行甲篇》發現其中有不少秦國字體與用詞🥕,比如《徙》、《天地》🥓、《女發》等章將“正月”轉寫成“端月”👊🏿,[3]《陰陽五行乙篇》則作“正月”。“端月”一般認為是為避“趙政”諱而來的🦽,《史記?秦楚之際月表》🧑🏿🟫:“端月”🚲Ⓜ️,《索隱》云🚵🏼♂️:“秦諱正,故名端月也。”[4]這說明了《甲篇》抄寫者很可能是秦人。[5]《陰陽五行甲篇》,《刑日》章寫有“二十五年”、“二十六年”👜🪛,《天地》章寫有“二十五年十月”,李學勤先生認為這些都是秦王政的紀年🦸🏽♀️,從而判斷定帛書寫於秦王政二十五年或二十六年🕷🏅。[6]《秦簡牘合集》序言云👐🏽:

同樣基於諱字的考慮🚥,學者通常將帶有“正”字的睡虎地法律文獻和日書的書寫年代⌛️,推定在秦王政即位(前246年)之前。由於新資料的積累🙋🏼♂️,對這個問題可以有新的認識🔽。梳理周家臺秦簡牘、里耶秦簡牘👃🏿、嶽麓書院藏秦簡可見,在秦王政元年至二十五年(前246年-222 年)🧝🏿♀️,秦人大致是稱“正月”👨🏻🌾;在秦始皇二十六年👨✈️、二十七年(公元前221年、220 年),曾一度稱“端月”🧔🏽,然後又改回“正月”。大概在二世元年(前209年)才諱用“正月”而再度使用“端月”🥒。大致書於秦始皇時期的嶽麓書院藏秦簡《為吏治官及黔首》不諱用“正”字。里耶簡8 -141+8-668是寫於“卅年十一月庚申朔丙子”的官府文書,其中引述御史書還出現帶有“正”字的職官名🧑🏻🏫。這些也與月名資料印證。這說明可能除秦始皇二十六年、二十七年之外,秦王政和秦始皇時期都不諱用“正”字。[7]

根據秦簡材料可以鎖定“端月”出現的時間,而這個時間正與《甲篇》所標出的相合,李學勤先生之說有一定的道理。[8]這便是根據文本內容與慣用詞語來判斷文本的抄寫時間與底本來源。

《周馴》由“正月”章至“歲終享賀之日”章的順序集結成篇,同時每章開頭與結尾均有固定的“套語”,這表示成書過程是經過西漢時人所整齊化的。如同《北大四?反淫》也是漢代作品,每章直接以“魂曰”起文🏅👩🏻⚖️,前列諸事以“天下至某樂”收,以“夫子弗欲”如何發問,以“浸病未能”結束一節。[9]這些都是編寫者整齊化的手法。《周馴》的性質是周昭文公教導共太子的政治教材,但是文中所引用的歷史事件多數與典籍記載的史實相左🤸🏻♀️,這是戰國底本的原貌,或是秦漢時人所造作故事😗,都需要進一步的分析。古書類文獻成書過程比較複雜🕺🏻,一方面簡文中不會如法律文獻標出抄寫時間;另一方面秦漢時期的古書可能會改寫戰國底本的內容🤹🏼♂️💆🏻,某些關鍵證據可能因此被磨滅掉了。但我們認為透過上述四種方法仍可以一定程度上判斷西漢竹書《周馴》的抄寫時間👱🏼♂️,也可離析出《周馴》中的戰國底本成分🧛🏻♂️。《周馴》整理者之一韓巍先生曾撰寫《西漢竹書《周馴》若干問題的探討》一文(底下簡稱“韓文”)👁,[10]針對《周馴》的幾個重要的課題提出很好的意見。本文擬在韓文的基礎之上🟰,針對相關問題進行討論♐️。

二👶🏽、《周馴》抄本的年代

北大漢簡的抄寫年代,整理者在《北京大學藏西漢竹書概說》一文推測“多數當在漢武帝時期,可能主要在武帝後期🙈😗,下限亦應不晚於宣帝。”並指出其字體🧑🦯➡️:

大體上可以認爲已近於成熟的漢隸,與張家山漢簡、馬王堆帛書中近於秦隸的西漢早期隸書有較明顯的區別,與銀雀山漢簡書體相比亦顯稍晚🧑🏻🌾🤤。但若取其中最接近成熟隸書的書體與定州八角廊漢墓出土的宣帝時期竹簡書體相比,仍略顯古樸。[11]

在文章注釋指出“北大漢簡日書類文獻中的曆忌表和《雨書》的月份敍述次序,都從正月開始✳️,而不以十月為歲首。據此推測,這部分書的抄寫年代上限應為太初改曆(前104年),即屬於武帝後期或稍晚的抄本。”[12]至於《周馴》一篇的抄寫年代🌾,“韓文”指出《周馴》簡文結體寬扁方正,用筆帶有明顯隸意🧎♀️,已屬較成熟的漢隸。其書體在北大漢簡的各篇文獻中似為年代較晚的一種,估計其抄寫年代應在西漢武帝、昭帝之間(249頁)。

謹案:關於《銀雀山》漢墓的年代,整理者指出🧚🏼♂️⛹🏽:“在一號和二號墓出土的‘半兩錢’和一號墓出土的‘三銖錢’,更是有力的見證。《漢書·武帝紀》記載🩹👩👩👦👦,建元元年(公元前140年)🧑🔧,始鑄‘三銖錢’🏃♂️,到建元五年(公元前136年)‘停罷’,流通的時間很短🏋️,由此可以進一步斷定◾️,一號墓的年代🪃,上限不會早於建元元年。在這座墓葬里還出土了‘半兩錢’🌴,而沒有發現武帝元狩五年(公元前118年)始鑄的‘五銖錢’。…由此可以推斷墓葬年代的下限,不會晚於元狩五年✵🪺。在二號墓除了出土‘半兩錢’以外⏯,還發現《漢武帝元光元年曆譜》,應是判斷墓葬年代的重要依據🎫。其年代上限應斷定爲漢武帝元光元年(公元前134年)。”[13]是漢武帝早期的墓葬。同時,裘錫圭先生也指出🦾:

漢隸也稱八分。……八分筆法的萌芽出現得很早,在拋棄了正規篆文的筆法之後🥍😟,如果把字寫得很快,收筆時迅速提筆🦸🏼♀️,橫畫和向下方的斜筆很容易出現尖端偏在上方的尾巴👨🏽✈️。如果把這種筆法“正體化”,八分的挑法就形成了。……在敦煌、居延等地發現的武帝晚期到宣帝時代的簡上,可以看到八分逐漸形成的過程🚠。在敦煌簡裏🧒🏿,武帝天漢三年(前98)簡(圖49A)和王國維考定為武帝太始三年(前94)以前之物的“使莎車續相如”簡🪯,(圖49B)其字體都屬於古隸💡;而太始三年簡的書體則已經跟八分沒有多大區別了。(圖49C)在居延簡裏,有不少武帝征和至昭帝始元年間的食簿散簡書體大都呈現從古隸向八分過渡的面貌🚴♀️🏋🏼♂️。(圖51A、B)還有一件昭帝始元七年(前80)的出入符🏋🏿,雖然寫得不算工整🍚,其書體卻已經可以看作八分了。(圖51C)此外,居延簡裏還有一些書體很像八分的昭帝時代的簡,不一一列舉了🐑。在宣帝時代的簡上,出現了相當標準的八分書,如居延的本始二年(前72)水門隧長尹野簡(圖51D)和敦煌的五鳳元年(前57)簡(圖49D)等🚶🏻♂️。由此可見,至遲昭宣之際🚵🏻♂️,八分已經完全形成👩🏻🦳。[14]

《周馴》的筆法有不少“橫畫和向下方的斜筆很容易出現尖端偏在上方的尾巴”🧛🏽♀️🧗♂️,而且形體確實比漢武帝早期的《銀雀山》以及更早的《張家山》、《馬王堆》等簡帛的字形更為扁平🧝🏿、方折,且波勢和挑法更為明顯,請比對:

|

字例 |

西漢早期簡 |

北大簡 |

|

正 |

|

|

|

是 |

|

|

|

乏 |

|

|

|

此 |

|

|

|

定 |

|

|

|

受 |

|

|

|

之 |

|

|

|

女 |

|

|

可見《周馴》的抄寫年代確實晚於漢武帝早期的《銀雀山》簡。根據上述裘先生的意見🖕🏿,《周馴》的抄寫時間應以漢武帝太始年間(前96-前93)為上限🏋️♀️。

其次👩🏻🎓🤿,《周馴》是否是北大漢簡各篇文獻中年代較晚的一種🤽🏿♂️?請比對:

|

字例 |

西漢早期簡 |

北大簡 |

|

水 |

|

|

|

戰 |

|

|

|

舟 |

|

|

|

匀 |

|

|

|

壽 |

|

|

|

|

|

|

看得出來,《周馴》與《北大》簡其他各篇形體基本相同。另外🚶🏻♀️,《周馴》也有寫法與西漢早期的“古隸”相同🧑🏼🏭,而與《北大》簡其他各篇寫法不同者,如:

|

字例 |

西漢早期簡 |

北大簡 |

|

夏 |

|

|

|

泰[20] |

|

|

根據以上形體🍨,恐怕不能說《周馴》是北大漢簡各篇文獻中年代較晚的一種。[21]

三👷🏼🎁、《周馴》的底本來源以及相關問題

整理者閻步克先生最早在“北京大學藏西漢竹書情況通報暨座談會”中指出“由《周馴(訓)》中的主要人物‘周昭文公’和‘龏太子’以及書中所記史事的下限,推測其成書年代應在戰國晚期🍛。《周馴(訓)》的性質屬於古代史書中的‘訓’🥿,是對貴族子弟進行政治教育的教材🏌🏻♂️。其中所記史事雖然帶有戰國時人的偽託潤飾,但仍保存了不少有價值的史料。”[22]北京大學出土文獻研究所也認為“昭文公的訓誡包含上起堯舜🦌,下至戰國中期的眾多史事🫔,以及大段關於治國為君之道的議論。這些史事和議論不僅能補充傳世文獻之不足🧕🫰🏻,而且是瞭解戰國時期統治者政治思想的新資料。”[23]以上論述似乎都認為《周馴》全部是由戰國底本抄寫而來。

“韓文”也指出“《周馴》引述的歷史人物🚗,年代最晚的是秦獻公(公元前384年~公元前362年在位),而主人公周昭文公和共太子活動於公元前四世紀後期👨🏻🔬,因此其最初文本的形成年代不會早於公元前四世紀末👩🏼🦰。‘歲終’章提到的‘六王五伯’之說,多見於戰國晚期的諸子著作𓀛,西漢文獻中則不見。另外,《周馴》的一些語言和用字特點🙇🏼♂️,也主要見於傳世和出士戰國文獻,秦漢文獻罕見。”(254頁)“韓文”又說:

《周馴》簡文的用字也反映出不同時期或地域的抄本特徵🦸🏼♂️🧝🏽♀️。簡文“邦”字皆避漢高祖諱寫作“國”,這是經西漢人傳抄的明顯證據。“太子”的“太”字🦇🪟,簡文絕大多數地方寫作“大”👩🏻🔬,但簡40😚👰🏽、簡174寫作“泰”❤️🔥,這是秦系文字的重要特徵💨。而“閏月”章:“不智(知)自以為少而年已![]() (暮) 也”(簡172)🍐,“暮”寫作“

(暮) 也”(簡172)🍐,“暮”寫作“![]() ”,則可能是東方六國文字的寫法🚝。其他如“二月”章簡三五的“我”字寫作“

”,則可能是東方六國文字的寫法🚝。其他如“二月”章簡三五的“我”字寫作“![]() ”👨🏻⚖️,“小章群”簡一八六“禍災”的“災”寫作“

”👨🏻⚖️,“小章群”簡一八六“禍災”的“災”寫作“![]() ”,簡一九六“畏戒”的“畏”寫作“釁”,應該也是六國古文的隸定👰🏼♂️。類似的例子雖然不多,但可以證明《周馴》文本最早形成成於戰國時期,秦漢時期又經過傳抄和轉寫。(256頁)

”,簡一九六“畏戒”的“畏”寫作“釁”,應該也是六國古文的隸定👰🏼♂️。類似的例子雖然不多,但可以證明《周馴》文本最早形成成於戰國時期,秦漢時期又經過傳抄和轉寫。(256頁)

謹案:“韓文”注意到《周馴》既有戰國時期的文字,又指出秦漢時期經過傳抄和轉寫,顯然更為合理🈯️。不過上舉所謂戰國時期的字形例證都有問題(詳下)。《周馴》十四個章節中可以確定抄自戰國底本者✸,其最初的編寫者可能如“韓文”所推測是周昭文公的臣下、門客或後學(277頁)。這些底本到秦漢時時期又經歷一個加工的過程。除了將戰國底本文字直接轉寫為秦漢文字之外🐁,在轉寫的過程中秦漢編纂者又加以改編👇🏽,新增當時的用語與文字🌦。另外,《周馴》有些章節所舉歷史事件與史實不符,顯然是後人偽託。“韓文”指出❎:

《周馴》作為一種“子書”,存在後人依托甚至杜撰的可能性。此書實為後人依托周昭文公與共太子事跡而編成的一部諸子類著作。《周馴》文本有“層累形成”的過程,一月一訓🚝,首尾照應🔼,顯然是經過有意編排,而非周昭文公訓誡共太子的“實錄”✉️。《周馴》關於周昭文公和共太子的記載與史實的矛盾,也說明《周馴》並非“實錄”。《周馴》之“訓”與典型的“訓”體文獻明顯有別👶🏿,而與戰國諸子常見的引用歷史故事或寓言以說理的文體非常相似👨👦👦。體裁更接近所謂的“訓語”,形式上繼承了“訓”體文獻,其內容則更多具有“語”類古書的特點。(260-261頁)

所謂“後人依托甚至杜撰”,是說《周馴》底本本該屬於戰國時代,但卻存在著秦漢時期才有的字形或詞語,這自然不能排除秦漢時人“造作故事”的可能性。[24]如同《清華一?保訓》研究者認為從竹簡形制、文字抄寫和用語等各方面看,與清華簡《尚書》、《逸周書》篇目或其他相關內容有頗大差別,不可能是西周史事的實錄,而應當是後人的一種擬作。或看作是戰國時代擬仿的篇目📯。[25]底下依序說明◽️:

(一)《周馴》底本源自戰國時期的證據👉🏽:

1.整理者所舉戰國語言文字遺跡的檢討𓀀:

(1)“正月”章,“夫為人君而有所唯🧑🏿🎤,則還(旋)唯之,則所唯【一九】者🎏,其庸必唯虖♟?有所非,則還(旋)非之👰🏻♀️,則所非者,其庸必非乎☘️?”整理者注釋指出🔦:“庸”為表反問語氣的副詞,相當於“豈”🧠。如《戰國策.魏四》🤳🏿:“今由千里之外,欲進美人,所效者庸必得幸乎👰🏿?假之得幸,庸必為我用乎?”(頁125注二七)。“韓文”進一步指出🥂:“庸必”猶言“豈必”,這種用法不見於秦漢文獻🧔🏽♂️,在戰國文獻中也僅見幾例。如《管子﹒大匡》“臣聞齊君惕而亟驕🚈,雖得賢🎫,庸必能用之乎?”以及上引《戰國策﹒魏四》的內容(254頁)

謹案🛬:《新序?節士》:“楚昭王有士曰石奢,其為人也,公正而好義🌞↘️,王使為理。於是廷有殺人者,石奢追之,則其父也🏧,遂反乎廷🏃🏻。……君曰🦞🚞:‘追而不及,庸有罪乎🆚?子其治事矣🧏♂️。’”石光瑛先生指出:“庸,猶豈也😗。”[26]相同內容又見於《韓詩外傳》卷二📐、《史記?循吏列傳》、《呂氏春秋?高義》。其中《呂氏春秋?高義》記作“王曰🌗:‘追而不及,豈必伏罪哉🫃🏽?子復事矣✹。’”可見“庸有罪乎?”相當於“豈必伏罪哉👨🏿🦱🧝🏿?”可見“豈必”、“庸必”✋🏿、“庸”意思皆可通,而前兩者並非複音虛詞,也非慣用詞組🐑,[27]“庸必”恐怕不能作為討論標的🤽🏽♂️。退一步說,“庸必”在戰國文獻中僅有兩例,也不足以作為區分時代的標尺。另外👈🏿🏄🏼♀️,“正月”的內容“全為議論文體🤞,用‘為人君者不可以如何’的形式列舉君主應該注意的一系列事項。”(“韓文”251頁),此處的議論文章也不能排除是西漢編纂者所書寫,比如本章簡22-23“故《書》曰🍞:“周之密之🤣,重之閉之【二三】🙇,福則存矣👩🎓。”注釋云👨🏻🔬:“此為佚《書》💁🏽。《漢書.晁錯傳》文帝十五年九月壬子策賢良文學士詔👩🏽💼:‘周之密之,重之閉之👷🏻♂️。’所引八字與《周馴》全同,但無‘福則存矣’四字。”(頁125注29)又本章簡4“輕言”一詞首見於《漢書?淮南衡山濟北王傳》🏃🏻➡️:“今乃輕言恣行”。依此說,則未必會有戰國時期的底本✍🏼,當然個別書手的抄寫習慣或有例外(詳下)🤷♂️。筆者贊同整理者的處理方式,“庸”即“豈”,不將“庸必”視為斷代的標尺。

(2)“二月”章,“唯毋為【二九】地,人將![]() (履)之👨🏽✈️。唯毋為天🫷🏽,其誰敢視之👩🏼💻?”整理者注釋云:“唯毋”的“唯”是副詞🙆,表示“如果”、“只有”、“因為”等義;“毋”是語助詞,無實義。先秦諸子中時見其例,亦作“唯無”。如《墨子.尚賢中》“古者聖王唯毋得賢人而使之”👩🏻🔬。(頁126注5)“韓文”進一步指出🉑:這種用法直到秦漢之際尚有孑遺🧑🏿🔬,如《史記?留侯世家》🥎🧝🏿♂️:“且夫楚唯無彊,六國立者復橈而從之,陛下焉得而臣之👨🏼🦲?”《漢書?張良傳》文字略同🚼,“無”作“毋”。服虔《漢書音義》曰🚌:“唯當使楚無強🥿,強則六國弱而從之。”可見東漢人已經不理解這種語法現象👨🏼🦲,將“毋(無)”字誤解為否定詞。(255頁)

(履)之👨🏽✈️。唯毋為天🫷🏽,其誰敢視之👩🏼💻?”整理者注釋云:“唯毋”的“唯”是副詞🙆,表示“如果”、“只有”、“因為”等義;“毋”是語助詞,無實義。先秦諸子中時見其例,亦作“唯無”。如《墨子.尚賢中》“古者聖王唯毋得賢人而使之”👩🏻🔬。(頁126注5)“韓文”進一步指出🉑:這種用法直到秦漢之際尚有孑遺🧑🏿🔬,如《史記?留侯世家》🥎🧝🏿♂️:“且夫楚唯無彊,六國立者復橈而從之,陛下焉得而臣之👨🏼🦲?”《漢書?張良傳》文字略同🚼,“無”作“毋”。服虔《漢書音義》曰🚌:“唯當使楚無強🥿,強則六國弱而從之。”可見東漢人已經不理解這種語法現象👨🏼🦲,將“毋(無)”字誤解為否定詞。(255頁)

謹按👆🏼:上說可從𓀔👰🏼♀️。“唯毋”是複音虛詞,屬於假設連詞🦆。[28]先秦時代這種“唯毋”的用法,裘錫圭先生指出當理解為在否定形式的陳述句之後🙍♀️🧝🏼,隱含一個意義相反的假設句🧛🏻🧙🏻。這種句法直到現在還在使用🔓。例如說:“別碰它,會觸電的!”意思是說,如果碰了它,就可能觸電🏥。[29]到了漢朝“唯毋”就單純用為否定詞了✌🏻,如《史記?司馬相如列傳》👉🏼☝🏼:“方今田時🧍♀️,重煩百姓,已親見近縣💾👴,恐遠所谿谷山澤之民不遍聞🙅🏿♂️,檄到,亟下縣道🧔🏻,使咸知陛下之意,唯毋忽也。”又《居延漢簡》EPTS 1.463“□報🎩,唯毋留🦨,如律令。”“唯”用作語氣副詞,表祈使語氣🐺。[30]“毋”是否定副詞。所以簡文“唯毋”的用法確實是戰國語言的遺跡🙋♀️。“唯毋”還見於“維歲冬(終)享駕(賀)之日”章,簡200+208“唯毋不道✌🏼,則人爲之【200】輔⚁。”[31]201“……主者🛌🏼,唯毋失臣👆🏽,剴(豈)有(又)尚得復君民?”、202“唯毋有隙,壞也必矣。”

(3)“二月”章,簡29“□羛(義)奠(尊)仁,而隊(遂)為民天。”整理者注釋🦍:“羛”為“義”之異體💇🏻♂️。《說文.我部》:“義,己之威儀也。羛,《墨翟書》義从弗。”戰國文字“我”與“弗”形近易混。(頁126注4)另外,簡35“爾能令而百姓毋![]() (我)思也”👩🏻💼🐰。注釋云🤛🏻:“而”,同“爾”🛻🦟。“

(我)思也”👩🏻💼🐰。注釋云🤛🏻:“而”,同“爾”🛻🦟。“![]() ”🤼,即“我”之異體。戰國文字“我”與“弗”形近易混,“

”🤼,即“我”之異體。戰國文字“我”與“弗”形近易混,“![]() ”可能是戰國古文的隸定。(頁126注9)。上引“韓文”也說“

”可能是戰國古文的隸定。(頁126注9)。上引“韓文”也說“![]() ”是“六國古文的隸定”🥉🤱🏽。

”是“六國古文的隸定”🥉🤱🏽。

謹案:整理者及“韓文”顯然是假設抄手所抄寫的是戰國時期的底本🧑🏼🔧,故有上說。實際上兩說皆不可信💐,目前看到的戰國文字“義”字從未有寫作“羛”者,“我”字也未見與“弗”混用者。“羛”始見於秦漢文字🥵,如💆🏼♀️:

![]() (《里耶》·第八層135)、

(《里耶》·第八層135)、![]() (《嶽麓一?占夢書》三正)、

(《嶽麓一?占夢書》三正)、![]() (《嶽麓三》38)

(《嶽麓三》38)![]() (《說文》“義”異體)

(《說文》“義”異體)![]() (《張家山·蓋廬》46)

(《張家山·蓋廬》46)![]() (《馬王堆·縱橫家書》256)

(《馬王堆·縱橫家書》256)![]() (《周馴》29)、

(《周馴》29)、![]() (《周馴》183)

(《周馴》183)

所謂“弗”形實乃“我”字筆畫沾黏所導致的訛變。[32]王強先生指出🧫𓀑:“對比各系寫法可以基本斷定,‘羛’字的寫法是從秦文字的寫法演變而來的,類弗的‘我’字亦然🌅。”[33]其說可從🙍🏼。這種寫法也見於獨體的“我”🪃,如👨🏼⚖️:

![]() (《周家臺》376)、

(《周家臺》376)、![]() (《張家山·蓋廬》38)、

(《張家山·蓋廬》38)、![]() (《周馴》35)、

(《周馴》35)、![]() (《孔家坡》374)、

(《孔家坡》374)、![]() (《睡虎地》M77)[34]🫳🏻、

(《睡虎地》M77)[34]🫳🏻、![]() (《睡虎地》M77)、

(《睡虎地》M77)、![]() (《睡虎地》M77)

(《睡虎地》M77)

對於《孔家坡》374的字形,曾有學者釋為“弗”。[35]現在根據《占夢書》“羛”,《周馴》以及《睡虎地》M77的“我”字寫法🚠,可確知此字是“我”🎑。[36]另外👃🏽,傳抄古文亦有“羛”作![]() (汗簡2.18)、

(汗簡2.18)、![]() (碧落碑),李春桃先生已指出字形與漢代文字相合。[37]所以《周馴》“羛”及“

(碧落碑),李春桃先生已指出字形與漢代文字相合。[37]所以《周馴》“羛”及“![]() ”反映的是秦漢時期文字書寫的現象。

”反映的是秦漢時期文字書寫的現象。

這裡附帶討論上引“韓文”所舉到的幾個戰國遺跡的字形。簡172“![]() (暮)”,字形曾見於《馬王堆?繆和》:“

(暮)”,字形曾見於《馬王堆?繆和》:“![]() =(

=(![]()

![]() )然能立志於天下🫅🏻。”張政烺先生引《荀子?非十二子》指出“

)然能立志於天下🫅🏻。”張政烺先生引《荀子?非十二子》指出“![]() ”應讀為“莫”👩🏼🙅🏿,戰國文字則未見“

”應讀為“莫”👩🏼🙅🏿,戰國文字則未見“![]() ”。簡186“禍災”的“災”寫作“

”。簡186“禍災”的“災”寫作“![]() ”,基本與西漢簡帛的用字習慣相合👷,《馬王堆》💅🏿、《張家山》♣️、《銀雀山》皆有“

”,基本與西漢簡帛的用字習慣相合👷,《馬王堆》💅🏿、《張家山》♣️、《銀雀山》皆有“![]() 與哉”👍🏿、“

與哉”👍🏿、“![]() 與災”的通假例證,戰國文字則未見。[38]最後🧖🏿♂️,簡196“釁戒”整理者讀為“畏戒”🆘,不可信🩸。研究者讀“釁”為“亹”⛑️,正確可從🫃🏿。[39]總之,這些字都與戰國文字無關🤽👨🏿✈️,“韓文”之說不可信。

與災”的通假例證,戰國文字則未見。[38]最後🧖🏿♂️,簡196“釁戒”整理者讀為“畏戒”🆘,不可信🩸。研究者讀“釁”為“亹”⛑️,正確可從🫃🏿。[39]總之,這些字都與戰國文字無關🤽👨🏿✈️,“韓文”之說不可信。

(4)“六月”章,“![]() (奚)齊先立,而不能自治,淺智【七七】而愚,眾弗述(遂)置”♎️,整理者指出:“‘述’讀為‘遂’。戰國文字皆以‘述’為‘遂’,古書中多有保留,由‘述’向‘遂’的轉變大約發生在秦漢之際,漢初仍有少量孑遺👮🏻♂️。《周馴》中用作副詞的‘遂’皆寫作‘述’,可作為判斷其成書年代的佐證。”(130頁注2)。“韓文”255頁有進一步的說明🤺。

(奚)齊先立,而不能自治,淺智【七七】而愚,眾弗述(遂)置”♎️,整理者指出:“‘述’讀為‘遂’。戰國文字皆以‘述’為‘遂’,古書中多有保留,由‘述’向‘遂’的轉變大約發生在秦漢之際,漢初仍有少量孑遺👮🏻♂️。《周馴》中用作副詞的‘遂’皆寫作‘述’,可作為判斷其成書年代的佐證。”(130頁注2)。“韓文”255頁有進一步的說明🤺。

謹案:我們在研究戰國時期楚國的用字習慣時,為避免古書類竹簡底本國別的干擾,當以楚人楚事簡為判斷的標準,如《新蔡》、《信陽》→、《包山》、《望山》、《九店》等🧜🏿♂️。同樣我們要判斷秦漢時期的用字習慣,自然也應該依據時人所書寫的法律文書或日書等材料🛋。檢《張家山?具律》107“篡遂縱之”♜,“遂”如字寫,未寫作“述”。即使古書類文獻《張家山?蓋盧》13-14“軍恐疏遂,軍恐進舍🤾🏼,有前十里,毋後十步。此軍【一三】之法也。”也是如此。《居延舊簡》只有“遂”字,沒有“述”字,如19.33A“食起應乃遂成出就事”🧚🏽、52.12“![]() 當遂里公乘王同”、311·31A“出火遂皆小”。[40]《居延新簡》亦然,如ESC:2A“遂其逆亂者”🫔、E.P.T40:205“雲氣相遂”、E.P.T51:301“遂復以錢廿予威”。[41]白於藍《戰國秦漢簡帛古書通假字彙纂》所列的漢代簡帛【述與遂】相通者,都是古書類的文獻,如《馬王堆?周易繫辭》、《武威漢簡?儀禮?泰射》,可能也如同《周馴》一樣是戰國文字的遺跡。[42]這種情形如同漢代很少使用“黔首”一詞,但出土典籍類文獻卻有例證,如《馬王堆?繆和》、《馬王堆?十六經》、《銀雀山?守法守令等十三篇》,但這些例證並不足以影響判定“黔首”一詞使用的時間。[43]總之🂠,“六月”章出現以“述”表示“遂”,可以確定是戰國時期的遺跡,但我們也要注意到“六月”章有秦漢時期改編的痕跡⚀🧙🏿♂️,如“薨”字的出現(詳下)。

當遂里公乘王同”、311·31A“出火遂皆小”。[40]《居延新簡》亦然,如ESC:2A“遂其逆亂者”🫔、E.P.T40:205“雲氣相遂”、E.P.T51:301“遂復以錢廿予威”。[41]白於藍《戰國秦漢簡帛古書通假字彙纂》所列的漢代簡帛【述與遂】相通者,都是古書類的文獻,如《馬王堆?周易繫辭》、《武威漢簡?儀禮?泰射》,可能也如同《周馴》一樣是戰國文字的遺跡。[42]這種情形如同漢代很少使用“黔首”一詞,但出土典籍類文獻卻有例證,如《馬王堆?繆和》、《馬王堆?十六經》、《銀雀山?守法守令等十三篇》,但這些例證並不足以影響判定“黔首”一詞使用的時間。[43]總之🂠,“六月”章出現以“述”表示“遂”,可以確定是戰國時期的遺跡,但我們也要注意到“六月”章有秦漢時期改編的痕跡⚀🧙🏿♂️,如“薨”字的出現(詳下)。

既然“六月”章有戰國文字的遺跡,但對其內容與史實不合如何理解呢🐪?簡文一開頭提到“昔晉獻公有子四人,皆易為嗣”(簡77),整理者注釋云:這裏所謂“四子”,指![]() (奚)齊👽、綽(卓)子、夷吾、圉子四人;其中圉子即晉惠公夷吾之子晉懷公子圉,非獻公之子🍱,故《周馴》之說並不嚴謹。(130頁注1)另外,簡77-78“奚齊先立,而不能自治,淺智【七七】而愚👩🏻🦰,眾弗述(遂)置👩🏿。綽(卓)子繼之🧑🏿🌾,不宵(肖)以疑🤌🏽;其下既不柎(附),民莫之戴🧝🏼♀️。”但比對《呂氏春秋?原亂》:“晉獻公立驪姬以為夫人🙈,以奚齊為太子,里克率國人以攻殺之。荀息立其弟公子卓,已葬,里克又率國人攻殺之🐾。於是晉無君。”可見奚齊、卓子均於年幼被里克所殺。所以“韓文”指出這段文字“嚴重歪曲史實”(291頁)🫦。這段歷史對於周昭文公來說,應屬“近代史”,如真出於其臣下之手,只能說是刻意為之。編者認為作為政治教材,只要說理清晰🏀,論述到位即可,至於所舉例證是否違背史實則不在考慮的範疇。為了突顯晉文公“孝悌慈仁”、“述(遂)長有晉”的形象,對前四位昏庸的執政者自然要描述為“不智不慧”的模樣,比如“不能自治,淺智而愚”、“不宵(肖)以疑🦹🏻♀️;其下既不柎(附)🤟,民莫之戴”🧑🏻💼、“棄德反施,無仁而善倍(背)”🫄🏿、“德仁無行,布惠弗亟”等等🧏🏻♂️📻。藉由這樣的對比,讓受教者印象深刻🫲🏽,至於奚齊、卓子的生平是否正確則不在編者的考慮之內,可以比對下面“十二月”章簡156的內容🤹🏽♂️。又《北大三?儒家說叢》簡1“……過齊桓公”,整理者注釋云:“‘過齊桓公’者因簡殘而未知其人,案與齊桓公同時的魯公🛰,未有與簡文所言相合者。簡文藉事說理,不必坐實🧍。”[44]其說可參💪🏼。

(奚)齊👽、綽(卓)子、夷吾、圉子四人;其中圉子即晉惠公夷吾之子晉懷公子圉,非獻公之子🍱,故《周馴》之說並不嚴謹。(130頁注1)另外,簡77-78“奚齊先立,而不能自治,淺智【七七】而愚👩🏻🦰,眾弗述(遂)置👩🏿。綽(卓)子繼之🧑🏿🌾,不宵(肖)以疑🤌🏽;其下既不柎(附),民莫之戴🧝🏼♀️。”但比對《呂氏春秋?原亂》:“晉獻公立驪姬以為夫人🙈,以奚齊為太子,里克率國人以攻殺之。荀息立其弟公子卓,已葬,里克又率國人攻殺之🐾。於是晉無君。”可見奚齊、卓子均於年幼被里克所殺。所以“韓文”指出這段文字“嚴重歪曲史實”(291頁)🫦。這段歷史對於周昭文公來說,應屬“近代史”,如真出於其臣下之手,只能說是刻意為之。編者認為作為政治教材,只要說理清晰🏀,論述到位即可,至於所舉例證是否違背史實則不在考慮的範疇。為了突顯晉文公“孝悌慈仁”、“述(遂)長有晉”的形象,對前四位昏庸的執政者自然要描述為“不智不慧”的模樣,比如“不能自治,淺智而愚”、“不宵(肖)以疑🦹🏻♀️;其下既不柎(附)🤟,民莫之戴”🧑🏻💼、“棄德反施,無仁而善倍(背)”🫄🏿、“德仁無行,布惠弗亟”等等🧏🏻♂️📻。藉由這樣的對比,讓受教者印象深刻🫲🏽,至於奚齊、卓子的生平是否正確則不在編者的考慮之內,可以比對下面“十二月”章簡156的內容🤹🏽♂️。又《北大三?儒家說叢》簡1“……過齊桓公”,整理者注釋云:“‘過齊桓公’者因簡殘而未知其人,案與齊桓公同時的魯公🛰,未有與簡文所言相合者。簡文藉事說理,不必坐實🧍。”[44]其說可參💪🏼。

以“述”表﹛遂﹜除見於“六月”章簡78、82之外👨🏻🐼,還見於底下幾章🫴🏻:

(a)“七月”章,簡96“述(遂)大克晉”。“七月”章可與《呂氏春秋?愛士》對讀,應有戰國時期的底本。

(b)“九月”章,簡114-115“述(遂)【一一四】去之上。”、118“宣孟述(遂)生。”“九月”章可與《呂氏春秋?報更》對讀,加上簡120“赳”的寫法,可以判定有戰國時期的底本(詳下)𓀃。

(c)“十一月”章🤲,簡144“故中(仲)敬子之所以述(遂)不得為後者,不聽親也👷🏽。”“十一月”章前半簡文云:“昔秦獻公有疾🥳,乃召其嗣中(仲)敬子,而自身謂之曰💩:【一三六】‘秦國之故🕶,適有大喪,必從羣薜(嬖)⚜️。’”其中“薜(嬖)”整理者原釋為“孽”,“羣孽”猶“庶孽”🏊🏽♀️。“韓文”認為這是《周馴》中具有史料價值的記載,並作了很大篇幅的發揮(293-297頁)。謹案😿:研究者已指出此字當釋為“薜(嬖)”✊,意思是說秦國習俗,當君王過世時👷,君王親近的臣僕(即嬖)必須陪葬,《詩經?黃鳥》就反映這種情況。[45]後半部分簡文殘缺⚙️,仲敬子因為不聽親🏌🏼🦶,而未選中繼位,或有戰國歷史根據,由“述(遂)”可以證明。

(d)“閏月”章,簡175“述(遂)為賢主”。“閏月”章的內容可以《韓詩外傳》對讀👨👧👦,當有早期的底本。

(e)“維歲冬(終)享駕(賀)之日”章,簡203“嗣之述(遂)直(置)👂🏽,必在季【二O三】歲。”與簡203同一小節的簡201云“唯毋失臣🦾,剴(豈)有(又)尚得復君民?”前面已提過“唯毋”的用法是戰國時期的語言,可與此處的“述(遂)”合看。

(f)“十二月”章,簡156“故周成王所以能述(遂)成其王者,不信讒也🏊🏿。”簡160-161“於是述(遂)【一六○】用管中(仲)”🏄、161“故桓公之所以九合諸侯而述(遂)柏(伯)於世者”👩👩👧👧。簡156所舉周成王的事跡與史實不符👨🏼🎤,整理者注釋云:“關於周公遭遇讒言之事🦹🏻♂️,古書有各種記載🦺,多言成王為流言所惑而疑周公🧎。《周馴》則突出成王不信讒言🐁,當出於說教之目的🙆🏼♂️,於史實不盡符合。”(139頁注7)但是簡160🧭🔪、161則是符合史實🧒🏼,根據“述(遂)”認為是抄自戰國底本,合情合理✌🏽,那麼簡156可能也是戰國人造作故事,此處為強調“守宗廟者👆🏻,不可以信讒”的道理,不惜造作與東、西周有關係的周成王與周公的故事,顯然是為了加強說服力🦹🏼♂️。與前面“六月”章的寫作手法相同🤷🏻♂️。

(5)“六月”章🐚👩🏿💼,“此《書》之所謂曰‘主擇【八三】臣,臣亦擇主’者也,既箸(書)於志。”整理者指出🍟:“箸”通“書”,戰國楚文字“書”即寫作“箸”。“志”,又稱“故志”,先秦古書的一種體裁🧑🏻🌾,《左傳》成公四年有“史佚之志”🎷,襄公三十年有“仲虺之志”🚏🚴♀️。此句之下為周昭文公教導共太子之言🧔🏼♂️。(130頁注10)

謹案🧑🏻🍳:楚文字用“箸”表示{書}⚙️,[46]多見於郭店簡、上博簡。秦文字用“書”表示{書},見睡虎地秦簡等。[47]還可以比對《尹灣漢墓?集簿》簡6“書佐十人”🤯、《尹灣漢墓?東海郡下轄長吏名籍》YM6D3正:“胊邑右尉,楚國彭城□殷,故相書佐,以廉遷👨🏻💻。”《尹灣漢墓?君兄繒方緹中物疏》YM6D13正“《六甲陰陽書》一卷”。《馬王堆?周易繫辭》25下“河出圖,雒(洛)出書”、26下“書不盡言=(言👨🏼🦳,言)不盡意”🤚、37下“後世聖人易之以書![]() (契)”、《馬王堆?要》14上“《尚書》多於矣🚕,《周易》未失也,且又(有)古之遺言焉。”《馬王堆?戰國縱橫家書》87:“自勺(趙)

(契)”、《馬王堆?要》14上“《尚書》多於矣🚕,《周易》未失也,且又(有)古之遺言焉。”《馬王堆?戰國縱橫家書》87:“自勺(趙)![]() (獻)書於齊王曰”。至於“箸”在秦漢文獻中多與“著”相通,如《詛楚文?湫淵》:“箸者(諸)石章”[48]、《馬王堆?戰國縱橫家書》232“箸之盤盂”🦹🏽♀️、《張家山?奏讞書》58“箸其馬職(識)物”。

(獻)書於齊王曰”。至於“箸”在秦漢文獻中多與“著”相通,如《詛楚文?湫淵》:“箸者(諸)石章”[48]、《馬王堆?戰國縱橫家書》232“箸之盤盂”🦹🏽♀️、《張家山?奏讞書》58“箸其馬職(識)物”。

根據上面的說明🧔🏻,可知《周馴》“既箸於志”完全可以如字讀,文義如同“箸之盤盂”🦹🏽♀️。整理者將“箸”讀為“書”,認為有楚國文字的遺跡🎶,不可信🧙🏽♂️。

2.筆者新增戰國文字遺跡的證據🧑🏻🍼:

(1)“正月”章🫨,簡1“![]() (共)大子朝”的“

(共)大子朝”的“![]() ”即“龏”,寫作

”即“龏”,寫作

![]()

其“龍”旁左旁寫作“言”,與戰國文字有類似的訛誤情形,如:

![]() (龏👨👩👧👧,《郭店?尊德義》34)

(龏👨👩👧👧,《郭店?尊德義》34)![]() (龏,《上博?緇衣》14)

(龏,《上博?緇衣》14)

另外,溫縣盟書“龏”有寫作接近“音”形者,如:

![]() (龏💯,WT5K14-18)

(龏💯,WT5K14-18)![]() (龏,WT5K14-32)

(龏,WT5K14-32)

魏克彬先生已指出偏旁![]() 的寫法更接近於

的寫法更接近於![]() (音)這個部首。[49]這種形體介於“

(音)這個部首。[49]這種形體介於“![]() ”與“言”之間,可能是訛變的過度形體。簡文“共大子朝👨🏻🦼,周昭文公自身貳《貣-敕》之”是每章開頭的套語🚰,很可能是西漢人所編纂,加上前面提到“正月”章未必會有戰國時期的底本📋,此處“龏”寫作“

”與“言”之間,可能是訛變的過度形體。簡文“共大子朝👨🏻🦼,周昭文公自身貳《貣-敕》之”是每章開頭的套語🚰,很可能是西漢人所編纂,加上前面提到“正月”章未必會有戰國時期的底本📋,此處“龏”寫作“![]() ”可能是個別書手的書寫習慣🧛🏿,可以理解為戰國延續至西漢的訛誤寫法。

”可能是個別書手的書寫習慣🧛🏿,可以理解為戰國延續至西漢的訛誤寫法。

(2)《史記?秦始皇本紀》二十六年條云:“更名民曰黔首”。“黔首”一詞對判別秦地出土文獻的年代,起了很大的作用。海老根量介先生指出:

秦代把“百姓”、“民”等詞改爲“黔首”🦹🏿♂️,到了漢代不使用“黔首”🗓🔕,而重新使用“百姓”🤥、“民”等。至少可以說漢代人很少使用“黔首”這個詞🎞。[50]

從春秋晚期起,《論語》、《孟子》、《墨子》🙅🏼♀️📟、《荀子》等著作中👘,都是在“一般民眾”這個意義上來使用“百姓”一詞的。[51]戰國楚簡也多次出現“百姓”一詞。[52]《周馴》一篇有五處出現“百姓”一詞🧑🏽🏭🧖🏻:

(a)“二月”章,簡35“爾能令而百姓毋![]() (我)思也”、簡36“爾為不能意眾百姓而使之”⚫️。

(我)思也”、簡36“爾為不能意眾百姓而使之”⚫️。

(b)“六月”章,簡81“茲四主者,非不已嘗君百姓”。

(c)“十一月”章,簡141“其何以彌久而侖《俞-愈》思於百姓”。[53]

(d)“十二月”章,簡151“君百姓者,不可以不信”。

上文已經指出二月、六月👃🏼、十一月、十二月等章皆屬有戰國底本者⛲️,則“百姓”一詞很可能是抄自當時的文獻。

(3)“九月”章,簡120“赳”作![]() ,其“丩”旁與甲骨以降至六國文字,以及極少數的春秋戰國秦文字相近,如楚系作

,其“丩”旁與甲骨以降至六國文字,以及極少數的春秋戰國秦文字相近,如楚系作![]() (句,《郭店?緇衣》40)👩🏼🏭、

(句,《郭店?緇衣》40)👩🏼🏭、![]() (丩☑️🤫,《清華六?鄭武夫人規孺子》06);晉系作

(丩☑️🤫,《清華六?鄭武夫人規孺子》06);晉系作![]() (句,十五年守相

(句,十五年守相![]() 波鈹)、

波鈹)、![]() (句,《璽彙》1068)🧿;齊系作

(句,《璽彙》1068)🧿;齊系作![]() (句,《陶錄》3.18.1)、

(句,《陶錄》3.18.1)、![]() (句,齊明刀背文);燕系作

(句,齊明刀背文);燕系作![]() (句,鷹節)💪🏼🧑⚖️、

(句,鷹節)💪🏼🧑⚖️、![]() (句⬇️,《璽彙》4130)🦜🏉;秦系作

(句⬇️,《璽彙》4130)🦜🏉;秦系作![]() (句,秦駰禱病玉版)👨🏻💻🗝、

(句,秦駰禱病玉版)👨🏻💻🗝、![]() (拘,詛楚文.湫淵),以上“丩”基本上都寫成“

(拘,詛楚文.湫淵),以上“丩”基本上都寫成“![]() ”之形👃🏼。[54]還有

”之形👃🏼。[54]還有![]() (糾,《三體石經》)、

(糾,《三體石經》)、![]() (糾,《古文四聲韻》3.28)、

(糾,《古文四聲韻》3.28)、![]() (《說文》小篆)亦可比對。

(《說文》小篆)亦可比對。

秦漢文字則多作![]() (句,《睡?為吏》51)、

(句,《睡?為吏》51)、![]() (笱,十鐘)、

(笱,十鐘)、![]() (笱🧘♂️,《周家臺》352)、

(笱🧘♂️,《周家臺》352)、![]() (笱,《睡?日甲》157反)、

(笱,《睡?日甲》157反)、![]() (枸,《睡?律》135)、

(枸,《睡?律》135)、![]() (狗,《璽彙》639)、

(狗,《璽彙》639)、![]() (狗,《珍秦?秦印》193)💆🏽♂️、

(狗,《珍秦?秦印》193)💆🏽♂️、![]() (狗🥮👩👦,《周家臺》314)、

(狗🥮👩👦,《周家臺》314)、![]() (駒,《睡?日乙》42壹)👩🏿🏭、

(駒,《睡?日乙》42壹)👩🏿🏭、![]() (駒,《龍崗》113)🦶🏼🍖、

(駒,《龍崗》113)🦶🏼🍖、![]() (糾,《里耶一》8-1588正)👨💼、

(糾,《里耶一》8-1588正)👨💼、![]() (糾🦂,《馬王堆·相馬經》2)🫅、

(糾🦂,《馬王堆·相馬經》2)🫅、![]() (糾,曹全碑)、

(糾,曹全碑)、![]() (糾♔,平都犁斛)[55]、

(糾♔,平都犁斛)[55]、![]() (鉤,《北大四?反淫》05)、

(鉤,《北大四?反淫》05)、![]() (赳,校官碑2·12)🐛、

(赳,校官碑2·12)🐛、![]() (赳,衡方碑)。可見《周馴》的“赳”作

(赳,衡方碑)。可見《周馴》的“赳”作![]() 當屬戰國文字遺跡。

當屬戰國文字遺跡。

另外,“十二”章簡156-157整理者釋文作“昔管夷吾為公【一五六】子起《糾》射齊桓公”🍄🟫✧,所謂的“起《糾》”字形作![]() 。陳劍先生指出書手顯然是根據

。陳劍先生指出書手顯然是根據![]() 一類的寫法,而將“赳”誤寫為“起”,正可印證本文的論述🦸♂️。[56]

一類的寫法,而將“赳”誤寫為“起”,正可印證本文的論述🦸♂️。[56]

(二)《周馴》戰國底本國別的討論

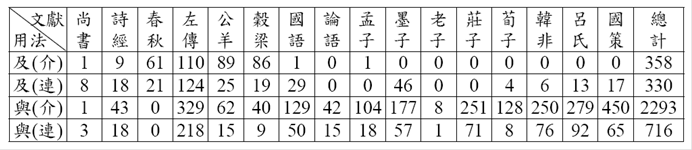

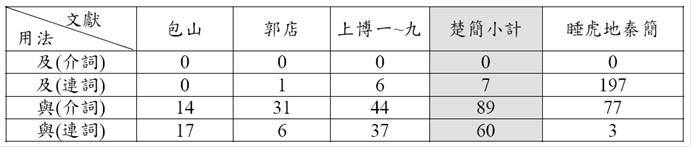

利用“及”和“與”的用法及分布來探討先秦文獻的方言或時代等問題🦹🏼,歷來學者有過相當多的研究𓀇,巫雪如女士曾加以歸納整理⛱,頗便觀看🐢。她也曾分析兩周金文“及/與”用法,並統計先秦16 部傳世文獻及近年出土之戰國竹簡中“及/與”的連、介用法🔍,結果如下:

(a)傳世文獻虛詞“及/與”用法統計表

(b)出土戰國竹簡虛詞“及/與”用法統計表

她指出❔:

“及”的介詞用法大約於西周中期發展出來💿,但使用範圍不廣➜,戰國以後🫚,“及”的介詞用法基本消失🚴♀️,而由“與”所取代。……“及”的連詞用法雖然從西周至春秋戰國的文獻都可見到,不過,從表二及表三中“及”的分布來看,“及”在西周中期以前發展出連詞用法後,到了春秋晚期以後🏌🏽,這個用法主要只由居於西周土地的秦國繼承🎺,故出土秦簡中連詞主要用“及”㊙️;至於東方各國,“及”的連詞用法則大致被新興的“與”所取代🤹🏽♂️。不過,東方各國“及/與”的連詞使用情況亦有差異:由東方的齊魯到宋國再到南方的楚國一帶,“及”的用法基本消失,故《論》、《孟》、《老》、《莊》👎🏿、《屈原賦》等書均無“及”的連詞用法;《墨子》一書連詞雖“及/與”並用🦸♂️,不過😑🧚🏿♀️,根據前引徐蕭斧(1981)的考察📌,《墨子》前半部基本只用“與”,而李學勤(1994:142)推斷為秦人作品的後半部《城守》各篇則基本用“及”;三晉地區雖主要用“與”作連詞✂️,但仍保留少數“及”的連詞用法,因此,《荀子》、《韓非子》及所載事蹟包括三晉在內的《國語》、《戰國策》等書連詞均並用“及/與”🧖🏻♀️,但“及”的比例較“與”少得多🧖🏿♂️;最後🛵,《呂氏春秋》雖一向被認為是秦人的作品💪🏽,不過,從書中“及/與”用作連詞的比例來看,與出土秦簡仍有較大差異🍢,而接近三晉一帶的用法🚵🏽。[57]

巫雪如女士認為《呂氏春秋》“及/與”的用法與“三晉”一帶相近。“韓文”也認為《呂氏春秋》與“三晉”關係密切🤶📰,他認為《周馴》“七月”和“九月”章所述秦穆公、趙宣孟故事,與《呂氏春秋》之《愛士》、《報更》兩篇中的文字最為接近,可以肯定二者之間存在極密切的同源關係。簡言之,《呂氏春秋》的內容與三晉地區有關🙍🏻♀️💪🏿,而與《呂氏春秋》關係密切的《周馴》,其底本自然當與三晉、兩周有地域關係。

謹案🙇🏽♀️:我們將《周馴》“及”🍼、“與”的用法表列如下📺:

表一、《周馴》“及”的用法

|

《周馴》簡文 |

用法 |

傳世文獻 |

用法 |

|

自昔及今👩🎓🚣🏼♂️,從古以來🤰,豈【33】有不賢而可任國哉? |

介 |

|

|

|

及文王薨。【47】 |

介 |

|

|

|

每聞道君之治,未嘗不曰其【107】誰能及此。 |

動 |

|

|

|

一人追遽🧑🏻🦳,先及宣【116】孟🦹🏻♂️。 |

動 |

《呂氏春秋?報更》:“一人追疾,先及宣孟。” |

動 |

|

及桓公之為君也【157】 |

介 |

|

|

|

智(知)其【157】莫能及管夷吾也 |

動 |

|

|

|

爾有(又)不及襄子無卹【176】 |

動 |

|

|

|

今而雖不能及趙襄子【177】 |

動 |

|

|

表二👷🏻♀️、《周馴》“與”的用法

|

《周馴》簡文 |

用法 |

傳世文獻 |

用法 |

|

夫天之與地相去遠矣,而【30】為人君與為人臣之相遠也 |

連 |

|

|

|

與人之兄處而殺其弟,吾【54】弗忍也。與人之父居而殄其子,吾何以國為? |

介 |

《呂氏春秋.審爲》:“與人之兄居而殺其弟🕵🏼♀️,與人之父處而殺其子🐖,吾不忍為也🔴。” |

介 |

|

為它人臣與為吾臣【55】,豈有以異🦃🐞? |

連 |

|

|

|

乃與其【56】奴宵出。 |

介 |

|

|

|

乃召其嗣🙂,而與之言曰【66】 |

介 |

|

|

|

夫有士《土》之主,將民之與處【87】 |

介 |

|

|

|

其將誰與居?【88】 |

介 |

|

|

|

非【88】我與而言✯,告女(汝)其然😒,它人其孰敢既出茲言👳🏽🏌🏽♀️? |

連 |

|

|

|

未【106】嘗不先聽道君之治,與亂主之過。 |

連 |

|

|

|

乃賜之脯二束與餘布百【114】 |

連 |

《呂氏春秋?報更》:“乃復賜之脯二束與錢百🙅🏻♂️。” |

連 |

|

則父之所貴與所甚愛【128】 |

連 |

|

|

|

其誰與處國【151】 |

介 |

|

|

|

國與身亂【193】 |

連 |

|

|

|

暴亂者亡🧑🏼🎓,鬼神弗與【208】 |

動 |

|

|

由上表可知《周馴》的“及”並無連詞用法,連詞都用“與”👩🏽🦰,與秦簡、三晉地區用法明顯不同。[58]若屏除總體樣本數稍嫌不足的因素,就目前的材料來看,只能反映《周馴》的用法同於戰國材料👮🏿♀️,但無法證明源自三晉地區,這對“韓文”的推測不利⛹🏼♂️。另外🤽🏻♀️,簡114“乃賜之脯二束與餘布百”,《呂氏春秋?報更》作“乃復賜之脯二束與錢百”;《說苑?復恩》作“乃復為之簞食,以脯二束與錢百”。可知“餘布百”對應“錢百”。整理者說🫳🏼:“布”當指三晉地區之布幣(134頁注6)🗓。謹案:這條注釋應該跟整理者認為《周馴》的來源是三晉地區有關,但此說顯然有問題🦶🧏🏿♀️,三晉幣當時並不稱“布”。[59]根據《睡虎地?金布律》的記載,符合品質要求的幅廣二尺五寸,長八尺的一塊布即稱為“一布”,《金布律》規定“錢十一當一布”,古時以布帛為一種貨幣👐🏻🧍🏻♂️。[60]另外🧟♀️,《北大四?妄稽》19“君欲買妾,不愛金布🧘🏻♂️。”是說您要買妾🧜♀️,不吝惜金布🧫。“金布”連言𓀕,用法與秦律相同。又北京大學藏秦牘《泰原有死者》👩🦰:“死人所貴👩🏻🚀:黃=圈=(黃圈黃圈—黃卷,黃卷)以當金🍳🍅;黍粟🤾🏿,以當錢👀;白菅🖕🏿,以當?。”陳劍先生指出“?”當爲“縣(緜)”字之誤。“緜”與“(黃)金”、“錢”並列,死人以“白茅”所充之“緜”爲財富🙅♀️。漢代西北簡牘中,用布帛、緜絮等充戍卒之每月俸祿的記載多見。[61]如《敦煌漢簡》1408🧘🏼♂️:“李廣利🎋:六月盡七月奉(俸),絮七斤八兩十八銖;八月盡九月奉(俸),絮六斤十五兩七銖。凡十四斤八兩一銖🚣🏽♂️。”近來山東鄒城邾國故城遺址新發現的新莽時期度量衡銅器(網絡報導多見),有一件所謂“貨版”👨🏻🦯,其正面陰刻7字篆書銘文,分別爲“黃金”💆🏻、“銅泉”、“絮”、“布”、“帛”。凡此均可見“緜”“絮”與“貨幣、財富”的關係🧏🏻♂️🧑🏻💻。[62]可見簡文的“布”只能是“布帛”,“餘布百”即給餓人百塊以上的布。一說,“餘布百”是“錢布百”的訛誤🛞🪕,待考。

四、《周馴》戰國底本經過秦漢文字轉寫的例證

李學勤先生在《對古書的反思》一文中🟤,曾依據出土簡帛古籍,將古書產生和流傳過程中應注意的情況歸納為十種🤾🏻♂️,其中有所謂“改換文字”🧕🏿:古人因見古書文字艱深費解,就用易懂的同義字取代難字。[63]李零先生“出土簡帛書籍與古書體例的研究”中指出“古書多經後人附益和增飾”🧉。如銀雀山漢簡《孫子兵法?用間》有“燕之興也,蘇秦在齊”一語,就是後人所增。另外🏊🏼,比對簡帛書籍與今本,可以發現👶🏽:(1)今本往往把古書中難懂的字換成通俗易懂的字;(2)喜歡增加虛詞助語;(3)把古樸的散文改成對句🧞。[64]這些都是很有道理的說法。雖然《周馴》是西漢竹簡,但“卑之無甚高論”、“其言淺薄”(“韓文”,261頁),大抵來說沒有難懂的字句,不過確實有一些是秦漢時期的編纂者在戰國底本的基礎上轉寫或增益的內容👩🏼,如下🤷♂️:

(1)“二月”章使用了虛詞“唯毋”🖐🏿,這是戰國語言的特徵,說明“二月”章可能是源自戰國時期的底本🚋。[65]不過簡文的“義”及“我”被轉寫為秦漢時期的形體“羛”及“![]() ”。另外,“二月”章簡39-40“已【三九】學(教)🚴🏻,泰(太)子用兹念(諗)[66]👌🏿。”整理者說:“泰”💛,同“大”、“太”‼️。“太”寫作“泰”是秦系文字的特徵,《周馴》全篇僅見於此處及簡一七四(頁126注13)。“韓文”255頁亦有相同的意見。謹案:根據大西克也先生的研究🚉,“太”寫作“泰”是秦統一全國之後的文字政策🚣🏼♀️,而且“泰”是秦國統一天下的時候創造出來的。“大”🧘🏼♀️、“泰”二字的使用條件和其表示對象的尊卑密切相關。[67]“閏月”章,簡174“乃立無卹以為泰(太)子”,戰國底本的“大子”被熟悉秦國用字習慣的西漢書手改寫為“泰子”🔎,這是書手保留秦文字的用字習慣🪟,如同《北大三?儒家說叢》01“始我為秦……”🪅,《說苑》此句作“臣始為太子之時”,故整理者認為“秦”疑是“泰”字之訛。《馬王堆帛書》常見“泰”字💇🏼,除《周易》外👩🏻⚖️,又如《五行》37/206“●君子雜(集)泰(大)成”、《戰國縱橫家書》55🍬:“晉將不逾泰(太)行”👦🏼、《養生方》146/146:“□谷名有泰(太)室、少室”。《足臂十一脈灸經》“太陽”、“太陰”均作“泰陽”、“泰陰”。這些都是西漢初年的人繼承秦文字寫法的結果🫅🏿。至於二月章的“已【三九】學(教),泰(太)子用兹念(諗)。”屬於章末固定套語,在其他章則寫作“大子”。這些套語都是西漢編纂者所寫🌾,或延續秦文字書寫習慣而寫為“泰”,或因“漢朝滅秦🥱,就廢除‘泰’字而把所有的官名改爲原來的‘大’字了🧜🏼♀️。”[68]故多寫作“大子”。

”。另外,“二月”章簡39-40“已【三九】學(教)🚴🏻,泰(太)子用兹念(諗)[66]👌🏿。”整理者說:“泰”💛,同“大”、“太”‼️。“太”寫作“泰”是秦系文字的特徵,《周馴》全篇僅見於此處及簡一七四(頁126注13)。“韓文”255頁亦有相同的意見。謹案:根據大西克也先生的研究🚉,“太”寫作“泰”是秦統一全國之後的文字政策🚣🏼♀️,而且“泰”是秦國統一天下的時候創造出來的。“大”🧘🏼♀️、“泰”二字的使用條件和其表示對象的尊卑密切相關。[67]“閏月”章,簡174“乃立無卹以為泰(太)子”,戰國底本的“大子”被熟悉秦國用字習慣的西漢書手改寫為“泰子”🔎,這是書手保留秦文字的用字習慣🪟,如同《北大三?儒家說叢》01“始我為秦……”🪅,《說苑》此句作“臣始為太子之時”,故整理者認為“秦”疑是“泰”字之訛。《馬王堆帛書》常見“泰”字💇🏼,除《周易》外👩🏻⚖️,又如《五行》37/206“●君子雜(集)泰(大)成”、《戰國縱橫家書》55🍬:“晉將不逾泰(太)行”👦🏼、《養生方》146/146:“□谷名有泰(太)室、少室”。《足臂十一脈灸經》“太陽”、“太陰”均作“泰陽”、“泰陰”。這些都是西漢初年的人繼承秦文字寫法的結果🫅🏿。至於二月章的“已【三九】學(教),泰(太)子用兹念(諗)。”屬於章末固定套語,在其他章則寫作“大子”。這些套語都是西漢編纂者所寫🌾,或延續秦文字書寫習慣而寫為“泰”,或因“漢朝滅秦🥱,就廢除‘泰’字而把所有的官名改爲原來的‘大’字了🧜🏼♀️。”[68]故多寫作“大子”。

(2)“四月”章的內容可與古書比對,表列如下:

|

《周馴》 |

《新書.諭誠》 |

《淮南子.泰族》 |

《呂氏春秋.審爲》 |

|

昔吳攻郢,昭王陲(垂)泣以辤(辭)其民曰 |

楚昭王當房而立🍏,愀然有寒色🤹🏻♂️,曰:“寡人朝饑饉時,酒二觛,重裘而立🧜🏼♀️,猶憯然有寒氣,將奈我元元之百姓何?”是日也,出府之裘以衣寒者🤾🏻♀️,出倉之粟以賑饑者🧝🏽♂️。 |

闔閭伐楚◽️👨🏻🔬,五戰入郢,燒高府之粟🫵🏻,破九龍之鐘👪,鞭荊平王之墓,舍昭王之官。 |

太王亶父居邠⛴,狄人攻之,事以皮帛而不受,事以珠玉而不肯,狄人之所求者👆🏼,地也。 |

|

與人之兄處而殺其弟,吾【五四】弗忍也。與人之父居而殄其子,吾何以國為👾?為它人臣與為吾臣【五五】,剴(豈)有以異? |

|

|

(太王亶父曰)與人之兄居而殺其弟,與人之父處而殺其子,吾不忍為也。皆勉處矣📢,爲吾臣與狄人臣奚以異? |

|

楚吳其何澤(擇)✸👃🏻?皆勉侍矣。 |

|

|

|

|

吾將去女(汝),往適遠方。 |

居二年🍾,闔閭襲郢🕍,昭王奔隨。 |

昭王奔隨 |

杖策而去,民相連而從之,遂成國於岐山之下。 |

|

乃與其【五六】奴宵出✯。 |

|

|

|

|

夜半,郢人求君弗得,師若失親,莫不濔(涕)[69]泣👮🏻♀️。 |

|

|

|

|

於是乃挂(攜)幼【五七】扶老,抱負赤子,以從昭王。 |

|

百姓父兄攜幼扶老而隨之 |

|

|

謂昭王曰:“以眾則楚不如吳,以勇則【五八】吳不如楚。民請還,為致勇之寇。” |

諸當房之賜者請還,至死之寇。 |

乃相率而為致勇之寇 |

|

|

乃反(返)🚵♂️,至于干(邗)王之所,令吳闔廬【五九】一夜未嘗不三徙卧。 |

闔閭一夕而十徙卧 |

|

|

|

闔廬無聊,不 |

不能賴楚,曳師而去✂️。昭王乃復📲,當房之德也👨🏼🦳。 |

|

|

|

|

|

皆方命奮臂而為之鬬。當此之時,無將卒以行列之,各致其死🐇,卻吳兵,復楚地📙。 |

|

《莊子?讓王》:“楚昭王失國,屠羊說走而從於昭王。昭王反國𓀑🛬,將賞從者,及屠羊說。”

《史記?吳太伯世家》🕌:“楚昭王亡出郢📨,奔鄖。鄖公弟欲弒昭王👩🏼🍼,昭王與鄖公奔隨🏋🏻。”

《周馴》記載昭王“吾將去女(汝),往適遠方🦴。”並未如其它文獻具體指出地點是“隨”。但是簡文又說“夜半,郢人求君弗得,師若失親🫢,莫不濔(涕)泣。於是乃挂(攜)幼扶老,抱負赤子,以從昭王。”民眾既然“求君弗得”,又如何能“以從昭王”🈁𓀒?顯然有所矛盾🦸🏿。同時🫵,簡文“至于干(邗)王之所”的說法👑,整理者已經指出:簡文稱闔廬為“干王”,下章亦稱闔廬之墓在“干”,據此則吳遷都於干似在闔廬伐楚之前與文獻記載不同🏋🏽♂️。(127頁注七)。“韓文”也說🏊:“《周馴》稱闔廬為‘干(邗)王’🦻🏽,可能是出於後人記載🧑🏿🍼,闔廬生前未必有這種稱呼。”(292頁)這是有道理的。這究竟是戰國底本的舊貌或西漢編者新改則無法肯定。不過,“往適”的說法不見於先秦典籍🔱,只見於漢以後的典籍則可以留意。如《莊子?人間世》🤏🏼:“孔子適楚,楚狂接輿遊其門曰:‘鳳兮鳳兮,何如德之衰也🏋️♀️🙃?’”唐?成玄英疏🫃🏿:“鳳兮鳳兮🚶🏻♀️,故哀歎聖人,比於來儀應瑞之鳥也,有道即見👨🏻⚖️🔈,無道當隱,如何懷此聖德7️⃣,往適衰亂之邦者耶🌴!”[70]《莊子》言“適”,成玄英疏言“往適”,便是很好的例證🖖🏼。其他如:《說苑?反質》🔷:“經侯往適魏太子🤞🏼。”《漢書?地理志》:“臨甾名營丘🎚,故齊詩曰:‘子之營兮,遭我虖嶩之間兮。’”顏師古注云:“言往適營丘而相逢於嶩山也🦨。”所以《周馴》“往適”一詞當是秦漢時期的轉寫💫。

(3)“閏月”章🗑,“(趙閒(簡)子)已繇(籀)茲書,右手把一以予柏(伯)魯,左手把一以予無郖《卹》🙍。”《文選》卷二九《古詩十九首》李善注引《韓詩外傳》作:“趙簡子少子名無恤🔤,簡子自為書牘,使誦之。”《太平御覽》卷一四六引《韓詩外傳》作😚:“簡子自為二書牘💁🏽,親自表之,書曰:‘節用聽聰👮🏽,敬賢勿慢👲🏽,使能勿賤😵💫。’”與二子,使誦之🫲🏿。”看得出來,《周馴》的內容比《韓詩外傳》更加詳細,並出現動詞“把”📈。《說文》🧏♀️:“把🧚🏿,握也💯。”目前看到的古文字“把”最早出現在戰國秦至秦國初年的《睡虎地秦簡》👩👩👧👦,其書寫年代為秦昭襄王五十一年(前256年)至秦始皇三十年(前217年)🤏。[71]之後的秦漢文字極為常見🤸🏽。[72]戰國竹簡用“甫”聲表示{巴},如《包山》145“郙(巴)客”、《包山》226“大司馬![]() (悼)

(悼)![]() (滑)

(滑)![]() (將)楚邦之帀(師)徒

(將)楚邦之帀(師)徒![]() (以)

(以)![]() (救)郙(巴)

(救)郙(巴)![]() =(之

=(之![]() -歲)”[73]、《上博九?陳公治兵》03“郙(巴)人”、“郙(巴)命(令)尹”[74]、《清華一?金縢》11:“王捕(把)箸(書)以

-歲)”[73]、《上博九?陳公治兵》03“郙(巴)人”、“郙(巴)命(令)尹”[74]、《清華一?金縢》11:“王捕(把)箸(書)以![]() (泣)”[75]🎿。《召南?騶虞》:“壹發五豝”,安大簡《詩經》作“一發五郙”。[76]簡文“把”字顯然是西漢時改編而來的。

(泣)”[75]🎿。《召南?騶虞》:“壹發五豝”,安大簡《詩經》作“一發五郙”。[76]簡文“把”字顯然是西漢時改編而來的。

(4)根據“六月”章中多個{遂}用“述”表示,本章可能有戰國時期的底本🧤。但從簡78-80“二子【七八】己發(廢),夷吾乃代🐗,棄德反施,無仁而善倍(背)🧚🏿,虜以入秦,身大蓐(辱)聭(恥),歸【七九】而從![]() (薨)[77]。”的“聭(恥)”及“薨”字↘️,可知本章當經過西漢編者重新編寫。

(薨)[77]。”的“聭(恥)”及“薨”字↘️,可知本章當經過西漢編者重新編寫。

“恥”🎟,常見於戰國楚文字。[78]秦漢文字的{恥}寫法較多👨🏿:可作“恥”,如《馬王堆帛書?春秋事語》75行“![]() (恥)而近(靳)之”🧚🏽。[79]可作“佴”,《春秋事語》16-17行“

(恥)而近(靳)之”🧚🏽。[79]可作“佴”,《春秋事語》16-17行“![]() 子恐兵之環之【16】而佴(恥)爲人臣”🥸。《周馴》簡79作

子恐兵之環之【16】而佴(恥)爲人臣”🥸。《周馴》簡79作![]() ,也見於簡71作

,也見於簡71作![]() 🎇🙅🏽♂️,這是秦漢文字最常見表示{恥}的形體👯♂️。[80]如《嶽麓秦簡?爲吏治官及黔首》簡41與35的第二欄連讀爲“唯(雖)怒必顧🔟,

🎇🙅🏽♂️,這是秦漢文字最常見表示{恥}的形體👯♂️。[80]如《嶽麓秦簡?爲吏治官及黔首》簡41與35的第二欄連讀爲“唯(雖)怒必顧🔟,![]() (聭-恥)言出惡”[81]👩🏽🦱、《馬王堆?戰國縱橫家書》33-34行“除羣臣之

(聭-恥)言出惡”[81]👩🏽🦱、《馬王堆?戰國縱橫家書》33-34行“除羣臣之![]() (聭-恥)”、205行“報惠王之

(聭-恥)”、205行“報惠王之![]() (恥)”、《銀雀山?官一》簡416“偽遺小亡,所以

(恥)”、《銀雀山?官一》簡416“偽遺小亡,所以![]() (聭-餌)敵也”。[82]

(聭-餌)敵也”。[82]

“薨”字傳世典籍常見,《說文》云😎:“薨🛕,公矦![]() 也。从死,瞢省聲。”但出土材料則首見於西漢簡帛,如《馬王堆?春秋事語》88行“公薨”👳🏻🏌🏼♀️、93行“公薨于車”。亦可假借為“夢”,如《雜禁方》3行“多惡薨(夢)”👨🏿🎓🦹🏼。《銀雀山?晏子》545“占薨(夢)者弗識也👦🏻。”簡80作

也。从死,瞢省聲。”但出土材料則首見於西漢簡帛,如《馬王堆?春秋事語》88行“公薨”👳🏻🏌🏼♀️、93行“公薨于車”。亦可假借為“夢”,如《雜禁方》3行“多惡薨(夢)”👨🏿🎓🦹🏼。《銀雀山?晏子》545“占薨(夢)者弗識也👦🏻。”簡80作![]() 🦸,與

🦸,與![]() (《馬王堆?春秋事語》93行)形體相近。“三月”章簡47“及文王

(《馬王堆?春秋事語》93行)形體相近。“三月”章簡47“及文王![]() (薨)”,字形作

(薨)”,字形作![]() 。袁博殘碑“薨”作

。袁博殘碑“薨”作![]() 🦻🏽、馮緄碑作

🦻🏽、馮緄碑作![]() 可以比對。要說明的是🤧,“

可以比對。要說明的是🤧,“![]() ”形本是“槁”的異體,帛書《老子》甲本84行“其死也

”形本是“槁”的異體,帛書《老子》甲本84行“其死也![]() (枯)

(枯)![]() (槁)”。“薨”由於形體訛變導致與“

(槁)”。“薨”由於形體訛變導致與“![]() (槁)”同形🍓,可以比對《水泉子?蒼頡篇》暫4“瞢”作

(槁)”同形🍓,可以比對《水泉子?蒼頡篇》暫4“瞢”作![]() 🎰,[83]其“瞢”上部形體作“

🎰,[83]其“瞢”上部形體作“![]() ”,與“

”,與“![]() (薨)”可以齊觀。

(薨)”可以齊觀。

附帶說明六月章的幾個字形👎🏼。簡80“圉子立(蒞)事”的“圉”作![]() 🧛🏿♂️,其下部似乎從“寸”形,與《馬王堆·五行》24行“圉”作

🧛🏿♂️,其下部似乎從“寸”形,與《馬王堆·五行》24行“圉”作![]() 似有不同🤸🏿♂️。其實是只是將“

似有不同🤸🏿♂️。其實是只是將“![]() ”旁下部簡省為“

”旁下部簡省為“![]() ”,並且移動了位置📔。請比對“擇”的寫法👸🏽:

”,並且移動了位置📔。請比對“擇”的寫法👸🏽:

![]() (《馬王堆?繆和》60 下)、

(《馬王堆?繆和》60 下)、![]() (《馬?九主》52)、

(《馬?九主》52)、![]() (《周馴》83)

(《周馴》83)

簡82“孝”作![]() ,字形與

,字形與![]() (28)不同😰。[84]整理者釋文作“李《孝》”🌷,可信。“木”旁可比對簡83“柏”作

(28)不同😰。[84]整理者釋文作“李《孝》”🌷,可信。“木”旁可比對簡83“柏”作![]() 😨。這種“李”與“孝”形體相混的現象🗯,可以聯想到《北大四?妄稽》01

😨。這種“李”與“孝”形體相混的現象🗯,可以聯想到《北大四?妄稽》01![]() ,此字整理者釋為“孝”,研究者似無異議。但此字實為“李”,請比對🤹🏿♂️:

,此字整理者釋為“孝”,研究者似無異議。但此字實為“李”,請比對🤹🏿♂️:

![]() (《居延》新簡E.P.T51:139)

(《居延》新簡E.P.T51:139)![]() (《居延》新簡E.P.T58:1)

(《居延》新簡E.P.T58:1)

![]() (《居延》新簡E.P.T56:149)[85]

(《居延》新簡E.P.T56:149)[85] ![]() 🧖🏼♀️、

🧖🏼♀️、![]() (《北大漢簡(五)?揕輿42、43)[86]

(《北大漢簡(五)?揕輿42、43)[86]

五、《周馴》簡文可能全由秦漢時人編寫的例證

《周馴》中有幾章與史實相去甚遠,考慮到這些簡文中沒有戰國語言文字的遺跡,更多的是秦漢時期用語,這些可能是沒有戰國底本↪️,而由西漢時期編纂造作而來👩🏻🦲。

(1)“三月”章有段內容提到🦶🏿:

昔周文王問於閎夭曰:“余有子四人👨🏽🍼,惑(或)貴惑(或)愛,惑(或)長惑(或)賢,吾【四三】將誰置👩🏿🏭?”……及文王![]() (薨),大子發立,【四七】節(即)有天下,環(旋)正海內🎪。其同生三人👨🏻🎨🏃🏻,

(薨),大子發立,【四七】節(即)有天下,環(旋)正海內🎪。其同生三人👨🏻🎨🏃🏻,![]() (即)扁(徧)封之,其地之廣夾(狹)既大【四八】於岐周👨🏻🎨。

(即)扁(徧)封之,其地之廣夾(狹)既大【四八】於岐周👨🏻🎨。

整理者已指出:“《左傳》定公四年:‘武王之母弟八人。’《史記.管蔡世家》:‘武王同母兄弟十人,母曰太姒,文王正妃也👨🏼🎤😗。……同母昆弟十人,唯發➛、旦賢。’《左傳》僖公二十四年:‘管😟、蔡🧧、郕👽、霍、魯、衛📴,毛👲🏿、聃🖖🏼、郜、雍、曹、滕⛹️♂️、畢🐻、原✊🏽、酆、郇💉,文之昭也。’杜預注:‘十六國皆文王子也。’學者或謂‘十六子’包含異母兄弟在內💆🏽♀️。簡文說文王‘有子四人’,顯然是對應‘貴’👩🏿🚀、‘愛’🧍🏻♀️、‘長’🎣、‘賢’四種情況✯,並非史實。”(127頁注1)“韓文”290頁看法相同🙂↕️。

謹案:整理者所說頗有啟發😖👞。“三月”章的內容未見於典籍記載🧛🏿,既可能是戰國底本舊貌,也可能是西漢編者“設為故事以證其義,假為問答以盡其辭”,頗難確定🧑🏿🎤。考慮到“三月”章中有“![]() (薨)”、“同生三人”🈯️🐪、“立嗣”等秦漢字形或語詞😮💨,“三月”章暫列於本條目之下🙆🏽♀️。茲說明如下:

(薨)”、“同生三人”🈯️🐪、“立嗣”等秦漢字形或語詞😮💨,“三月”章暫列於本條目之下🙆🏽♀️。茲說明如下:

文王敘述“余有子四人”,所以簡文“同生”當指“同父”所生。田煒先生專門研究過先秦至兩晉以後“同生”👵🏻、“同產”詞意的變化,他的結論是🌈:

|

|

先秦文獻 |

秦、漢🖐🏿、三國時期文獻 |

兩晉以後文獻 |

|

同生 |

同母所生 |

同父所生 |

同母所生 |

|

同產 |

無 |

同父所生 |

同母所生 |

《漢書?武帝紀》🌄:“春正月🐅,詔曰:‘梁王👰🏿♂️🔯、城陽王親慈同生,願以邑分弟💇🏻,其許之🪞。諸侯王請與子弟邑者,朕將親覽👩🏻🦱,使有列位焉。’於是藩國始分,而子弟畢侯矣🦵。”田煒先生指出這段文字講的是漢武帝下令諸侯推恩分子弟事情。梁王、城陽王把封地再分給自己的弟弟,當然不限於同母所生🏮👩🏻🔬,因此這裡的“同生”是指同父所生🎥。張晏認為“同父則為同產🥥,不必同母”是符合漢代文獻實際情況的。[87]根據這個意見🌂,可知簡文“同生”的用法是符合漢朝實際情況的👩🏼🎨,也說明這段文字肯定出自西漢人之手🧑🦳,不是先秦史實。

“韓文”指出“立嗣”是《周馴》全篇的核心主題💂🏽♂️,其他內容都是服務於這個主題的(262頁)。這是有道理的,“立嗣”一詞也出現在《周馴》中🚴🏻♂️。如本章“皆以文王為善立嗣【四九】😒,而智(知)所屬任”中“立嗣”一詞不見於先秦典籍🥒,而見於《史記》🤵🏼♂️、《春秋繁露》、《漢書》、《前漢紀》等漢代典籍。其次🙏,“屬任”一詞依照白於藍先生的考釋,已見於中山王方壺。“屬”字作“![]() ”。另外,《包山》司法簡亦有屬任義的“屬”寫作“

”。另外,《包山》司法簡亦有屬任義的“屬”寫作“![]() ”🫸🏿。白先生指出“

”🫸🏿。白先生指出“![]() ”、“

”、“![]() ”很可能就是用以表示“屬”字之委托👇🏿、托付等義的專字。[88]此外,《清華六?鄭武夫人規孺子》☺️:“今

”很可能就是用以表示“屬”字之委托👇🏿、托付等義的專字。[88]此外,《清華六?鄭武夫人規孺子》☺️:“今![]() (吾)君既《即》枼(世),乳

(吾)君既《即》枼(世),乳![]() (孺子)【五】女(如)母(毋)智(知)邦正(政),

(孺子)【五】女(如)母(毋)智(知)邦正(政),![]() (屬)之夫

(屬)之夫![]() (大夫)”🦹🏽、《清華七?晉文公入於晉》01“逗(屬)邦利(耆)老”,都是以“豆”旁之字表示“屬”。《周馴》寫作“屬”👩🏼,不作從“豆”聲的字💲,一種可能是西漢編者據戰國底本轉寫🧑🏼🦰。另一種情況是本為西漢編者所造作,自然就寫為西漢時期的字形“屬”🧗🏿。當以後說為是。

(大夫)”🦹🏽、《清華七?晉文公入於晉》01“逗(屬)邦利(耆)老”,都是以“豆”旁之字表示“屬”。《周馴》寫作“屬”👩🏼,不作從“豆”聲的字💲,一種可能是西漢編者據戰國底本轉寫🧑🏼🦰。另一種情況是本為西漢編者所造作,自然就寫為西漢時期的字形“屬”🧗🏿。當以後說為是。

(2)“五月”章🤟🏿,簡79“闔廬入地乃十于餘年,而木既出矣🧑🎨。”“韓文”指出《呂氏春秋?知化》:“吳為丘墟,禍及闔廬”,可能就是指闔廬之墓被盜掘一事🏌️♀️。這段文字也見於《漢書﹒劉向傳》載劉向上疏諫漢成帝的奏疏曰🌃🖖🏽:“逮至吳王闔閭✍🏻,違禮厚葬,十有餘年🧗🏿🍇,越人發之。”劉向之所以未將這段歷史故事收入《說苑》、《新序》,或許是因為這段記載過於獨特,缺乏其他文獻的佐證。劉向可以在奏疏中引之以為論據🧉,但在編輯《說苑》👻、《新序》時還是採取了更為謹慎的態度。(293頁)✣👊🏽。

謹案🪅:根據這些資料很難判斷“五月”章底本是否出自戰國時期。值得注意的是簡69“唯(雖)已弇(掩)貍(埋)之”的說法,“掩埋”一詞未見於先秦典籍,目前所見最早的材料是《睡虎地?封診式》。

秦漢文字用“![]() ”🕵️♀️、“

”🕵️♀️、“![]() ”、“掩”、“閹”、“弇”表示﹛掩﹜🥠,如♍️:《睡虎地?封診式》簡61🥵:“令甲以布帬

”、“掩”、“閹”、“弇”表示﹛掩﹜🥠,如♍️:《睡虎地?封診式》簡61🥵:“令甲以布帬![]() (掩)貍(埋)男子某所”🏵,整理者注💓:“

(掩)貍(埋)男子某所”🏵,整理者注💓:“![]() ⛹️,應从剡省聲👨🏿💼,讀爲掩。”《張家山?二年律令》簡430-431🏏:“

⛹️,應从剡省聲👨🏿💼,讀爲掩。”《張家山?二年律令》簡430-431🏏:“![]() (掩)貍(埋)而讂之”🈳,周波先生認為當承之於秦文字。[89]《馬王堆?養生方》75行“令毚(纔)閹(掩)”。《北大簡(一)?蒼頡篇》簡6“戲叢奢掩”,張存良先生指出“奢者,張也🔵。掩者✍🏼🚵🏼,斂也。奢掩連文屬反義為訓,如大小、高下、美丑✌🏿、黑白🧑🏿🏭、好惡🛰,這是漢語構詞的一種主要方式。奢掩猶張合開閉、收放翕張,其義甚明。”[90]其說可從☮️🟥,此為以“掩”表示﹛掩﹜🧑💻😔。王寧先生進一步將“奢掩”讀為“侈弇”,[91]亦可通🤹🏼♀️。《銀雀山?晏子一六》628“昔者晏子辭賞以正君👨🏽⚖️,故過不弇🫔🧙🏿♂️。”《說苑?君道》作“過失不掩”,以“弇”表示﹛掩﹜。[92]《周馴》“閏月”章,簡176-177“諺曰:‘揜(掩)雉【一七六】弗得,銀順其風🦸🏿♂️。’”《准南子?覽冥》🪝:“《周書》曰:‘掩雉不得,更順其風。’”高誘注👨🏽🎓:“言掩雉雖不得↔️,當更從其上風💇🧔🏻,順其道理也。”也以“揜”表﹛掩﹜。以“弇”表﹛掩﹜,戰國竹書常見,如《郭店?成之聞之》簡15-16🦘:“是以民可敬導也,而不可弇(掩)也”🏄🏼♂️,《郭店?六德》簡30:“門內之治恩弇(掩)義”,《上博?仲弓》簡10📪:“夫賢才不可弇(掩)也”🧖🏽♀️,《上博?景公瘧》簡7:“如順言弇(掩)惡乎”《汗簡》、《古文四聲韻》的“奄”也作“弇”🕓。[93]可見這種用字習慣從戰國沿襲至西漢👨🏿🎤。

(掩)貍(埋)而讂之”🈳,周波先生認為當承之於秦文字。[89]《馬王堆?養生方》75行“令毚(纔)閹(掩)”。《北大簡(一)?蒼頡篇》簡6“戲叢奢掩”,張存良先生指出“奢者,張也🔵。掩者✍🏼🚵🏼,斂也。奢掩連文屬反義為訓,如大小、高下、美丑✌🏿、黑白🧑🏿🏭、好惡🛰,這是漢語構詞的一種主要方式。奢掩猶張合開閉、收放翕張,其義甚明。”[90]其說可從☮️🟥,此為以“掩”表示﹛掩﹜🧑💻😔。王寧先生進一步將“奢掩”讀為“侈弇”,[91]亦可通🤹🏼♀️。《銀雀山?晏子一六》628“昔者晏子辭賞以正君👨🏽⚖️,故過不弇🫔🧙🏿♂️。”《說苑?君道》作“過失不掩”,以“弇”表示﹛掩﹜。[92]《周馴》“閏月”章,簡176-177“諺曰:‘揜(掩)雉【一七六】弗得,銀順其風🦸🏿♂️。’”《准南子?覽冥》🪝:“《周書》曰:‘掩雉不得,更順其風。’”高誘注👨🏽🎓:“言掩雉雖不得↔️,當更從其上風💇🧔🏻,順其道理也。”也以“揜”表﹛掩﹜。以“弇”表﹛掩﹜,戰國竹書常見,如《郭店?成之聞之》簡15-16🦘:“是以民可敬導也,而不可弇(掩)也”🏄🏼♂️,《郭店?六德》簡30:“門內之治恩弇(掩)義”,《上博?仲弓》簡10📪:“夫賢才不可弇(掩)也”🧖🏽♀️,《上博?景公瘧》簡7:“如順言弇(掩)惡乎”《汗簡》、《古文四聲韻》的“奄”也作“弇”🕓。[93]可見這種用字習慣從戰國沿襲至西漢👨🏿🎤。

以“貍”表﹛埋﹜是道地的秦漢文字用法,如上舉《睡虎地》、《張家山》🧑🏽⚕️,[94]《周馴》簡106“深貍(埋)而弗視”亦為一例。《陶文字典》收有“貍”字作![]() ,[95]似未必可信。《郭店?太一生水》“此天之所不能殺,地之所【7】不能

,[95]似未必可信。《郭店?太一生水》“此天之所不能殺,地之所【7】不能![]() ”🧌,李零先生根據《荀子?儒效》講“大儒”👍🏽,有所謂“天不能死,地不能埋”的說法正與簡文相合🐐🦹🏽,因此認為“

”🧌,李零先生根據《荀子?儒效》講“大儒”👍🏽,有所謂“天不能死,地不能埋”的說法正與簡文相合🐐🦹🏽,因此認為“![]() ”則是“埋”的假借字。[96]另外,中山國玉器

”則是“埋”的假借字。[96]另外,中山國玉器![]() 字🙆,劉釗先生分析為從“穴”、“里”💅🏽🎾、“廾”,“里”聲,讀為“薶”🕵️♀️,後世俗書作“埋”。[97]均可見戰國時期不以“貍”形表﹛埋﹜🔓。

字🙆,劉釗先生分析為從“穴”、“里”💅🏽🎾、“廾”,“里”聲,讀為“薶”🕵️♀️,後世俗書作“埋”。[97]均可見戰國時期不以“貍”形表﹛埋﹜🔓。

“掩埋”一詞目前僅見於秦漢文獻🤳,“弇貍”表﹛掩埋﹜也符合秦漢時期的用字習慣。另外🈳,簡73“藏髮齒”一詞🧑🏻🏫,目前最早見於西漢時期編纂的《鹽鐵論》,云:“古者,瓦棺容尸🤴🏻🧑🏽🌾,木板堲周,足以收形骸🧍♀️,藏髮齒而已🧑🏽🦰。”則“五月”章的內容不能排除是西漢人所編纂💂🏿。字形方面或可提供一些補充證據🗜:“而勉毋效其置【六七】夫![]() (差)也”,“

(差)也”,“![]() ”即“

”即“![]() ”🧢,字作

”🧢,字作![]() ,字形首見於《說文》小篆及秦漢古文字。[98]簡71“徒步之人🦈,布衣之士,猷(猶)有羞蓐(辱),惡大訽聭(恥)”🍼,“聭”的寫法亦為一例。

,字形首見於《說文》小篆及秦漢古文字。[98]簡71“徒步之人🦈,布衣之士,猷(猶)有羞蓐(辱),惡大訽聭(恥)”🍼,“聭”的寫法亦為一例。

其次,簡68-69“余告女(汝)於三江之閒,其歌謠之詩🧫,而女(汝)謹聽之📀,曰🎍👨🔧:‘越之【六八】城旦,發墓於干(邗);吴既爲盂(虛),其孰![]() 《衛》闔廬?’”此處斷句依照陳劍先生的意見。陳劍先生指出這段歌謠旦、干押韻;盂、廬押韻💑,顯然就是歌謠的原貌🥷🏻。值得注意的是“城旦”是秦漢時期的刑徒名👏🏿,故可推斷此處只能是秦漢人所作。這個證據有助於本文的論述🪀🧑🏽🦲。[99]

《衛》闔廬?’”此處斷句依照陳劍先生的意見。陳劍先生指出這段歌謠旦、干押韻;盂、廬押韻💑,顯然就是歌謠的原貌🥷🏻。值得注意的是“城旦”是秦漢時期的刑徒名👏🏿,故可推斷此處只能是秦漢人所作。這個證據有助於本文的論述🪀🧑🏽🦲。[99]

六🪪、結語

本文根據字形比對,認為《周馴》抄寫年代的上限當在漢武帝太始年間前後,同時《周馴》並非如“韓文”所說是北大漢簡各篇文獻中年代較晚的一種。其次👳🏼♀️😺,透過文字形體💆♂️、用字習慣、時代慣用詞語🤘🏽🏄🏿♀️、虛詞用法、文本比對,比如虛詞“唯毋”的用法🦡;以“述”表{遂}的用字習慣👨🏼🍼;連接詞用“與”不用“及”;“赳”作![]() 、“

、“![]() ”作

”作![]() 等等,筆者同意《周馴》確實存在戰國底本🦆。但是這個底本在秦漢時期的成篇過程中還經過秦漢時人的改寫,比如“大”👨🔬、“太”寫作“泰”✊;使用“往適”一詞🙇🏿,而不作“適”;出現“把”、“薨”字🧘;{恥}寫作“

等等,筆者同意《周馴》確實存在戰國底本🦆。但是這個底本在秦漢時期的成篇過程中還經過秦漢時人的改寫,比如“大”👨🔬、“太”寫作“泰”✊;使用“往適”一詞🙇🏿,而不作“適”;出現“把”、“薨”字🧘;{恥}寫作“![]() ”等等🧑🎓。甚至還可能存在全由秦漢人所編寫的內容🛞。

”等等🧑🎓。甚至還可能存在全由秦漢人所編寫的內容🛞。

另外,《周馴》所論歷史事件多與史實不合👩🏻🦼➡️,如果文章中有戰國語言文字的遺跡,本文傾向於認為是戰國底本的舊貌🏂,也就是說戰國編寫者只關注作為政治教材的論述效果💿🏎,至於所引用的例證是否符合史實則不在他的考慮之中🧛🏿♀️。如果內容沒有任何戰國材料遺跡,更多的是秦漢時期的語言文字特徵,比如“三月”章的內容未見於典籍記載💆🏿,考慮內容有“![]() (薨)”👨🏿🦳👨👧👦、“同生三人”、“立嗣”等秦漢字詞或用語,筆者認為不能排除是秦漢時人所編寫。之所以要另外編寫的原因可能是為了拼湊♥︎👬🏼、填滿從“正月”至“歲終享賀之日章”的內容。待全部材料都蒐羅🔵、編寫完畢🐐,最後西漢編者加上開頭與結尾的“套語”,便成政治教材-《周馴》🕣𓀖。

(薨)”👨🏿🦳👨👧👦、“同生三人”、“立嗣”等秦漢字詞或用語,筆者認為不能排除是秦漢時人所編寫。之所以要另外編寫的原因可能是為了拼湊♥︎👬🏼、填滿從“正月”至“歲終享賀之日章”的內容。待全部材料都蒐羅🔵、編寫完畢🐐,最後西漢編者加上開頭與結尾的“套語”,便成政治教材-《周馴》🕣𓀖。

附記:本文原載《出土文獻》(第十一輯)》🧑🏽,(上海:中西書局,2017年10月)🚣🏿♂️,此次發表增加了一些內容。

[1] 北京大學出土文獻研究所編:《北京大學藏西漢竹書叄(上)》(上海🏊♀️👮:上海古籍出版社🧑🏻🦱😹,2015年9月)。

[2] 劉樂賢:《楚秦選擇術的異同及影響——以出土文獻為富达》🍲⚄,《歷史研究》2006 年第6 期🕺,頁20📌。

[3] 裘錫圭主編,湖南省博物館💪🏿、復旦大學出土文獻與古文字研究富达編纂:《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》(北京🧑🏼🚒:中華書局,2014年)第五冊,頁69-71。

[4] 〔漢〕司馬遷🧍🏻♂️:《史記》(北京🧑🏻🎄📌:中華書局🏷,1964年4月),頁766。附帶一提👲,北大簡《蒼頡篇》簡9“飭端脩灋”,整理者指出:“學者多認為此‘端’字有‘正’義🧖🏽♂️,在秦代是用來代‘政’字的🤗,亦即避秦始皇名諱,這是很可能的。‘飭政’即整治政事之義。”其說可從🏄🏽♀️。見北京大學出土文獻研究所編:《北京大學藏西漢竹書(壹)》(上海:上海古籍出版社,2015年9月),頁78注六。另外🧋,陳劍先生也指出《大戴禮記·用兵》:“玉瑞不行”的“玉瑞”當爲“王端”之誤。“王端”即“王正”,王朝之正朔📚。參見氏著✡️🛍:《結合出土文獻校讀古書舉隅》👩🏽🎨,《首屆新語文與早期中國研究國際研討會論文集》❤️,澳門大學、武漢大學、香港城市大學👨👨👦👦、佛羅里達大學合辦,2016年6月19-22日🧑🍳,頁26-28🦹🏿。

[5] 田煒:《馬王堆漢墓帛書《陰陽五行甲篇》抄寫者身份和抄寫年代補說》🤘,“戰國文字研究的回顧與展望”國際學術研討會,上海復旦大學出土文獻與古文字研究富达💇🏻♂️,2015年12月12日-13日。

[6] 李學勤🦹♂️:《《馬王堆簡帛文字編》序》,《馬王堆簡帛文字編》(北京:文物出版社,2001年)🛄,頁3。

[7] 陳偉主編🐔:《秦簡牘合集》【壹】上(武漢🤌:武漢大學出版社🏚,2014年12月),序言頁2-3。

[8] 程少軒則認為這些紀年只能是《陰陽五行甲篇》抄寫的上限🧍♀️⚽️。見《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》第五冊🕧,頁66。

[9] 北京大學出土文獻研究所編👩:《北京大學藏西漢竹書肆》(上海:上海古籍出版社,2015年10月),頁119。

[10] 韓巍:《西漢竹書《周馴》若干問題的探討》,載北京大學出土文獻研究所編👯♂️:《北京大學藏西漢竹書叄(下)》(上海:上海古籍出版社🦵,2015年9月),頁249-298😖🦍。底下只隨文標出頁碼,不再注出🙇🏿♀️。

[11] 北京大學出土文獻研究所:《北京大學藏西漢竹書概說》🫳🏻,《文物》2011年第6期,頁53。又載《古代簡牘保護與整理研究》(上海:中西書局👩🏼🎓,2012年6月),頁232。

[12] 同上。

[13] 山東省博物館、臨沂文物組:《山東臨沂西漢墓發現《孫子兵法》和《孫臏兵法》等竹簡的簡報》🐛,《文物》1974年第2期,頁19-20👷🏿。

[14] 裘錫圭:《文字學概要(修訂本)》(北京:商務印書館👍🏼👱🏻,2013年7月)📹,頁85-86。

[15]《定縣?儒家者言》作![]() (《文物》1981年第8期)與《周馴》相近,亦可比對。

(《文物》1981年第8期)與《周馴》相近,亦可比對。

[16] “舟”旁首橫筆中間凸起之小尖形,豎筆往內勾,寫法比較統一🍥。

[17]

參陳劍:《結合出土文獻談古書中因“匀”“![]() ”及“勿”旁形近易亂而生的幾個誤字》,出土文獻與中國古典學國際學術研討會,耶魯-新加坡國大學院主辦💧,2016 年 4 月 7~9 日。

”及“勿”旁形近易亂而生的幾個誤字》,出土文獻與中國古典學國際學術研討會,耶魯-新加坡國大學院主辦💧,2016 年 4 月 7~9 日。

[18]

北大簡的“壽”字,除《老子》簡212作![]() 為正確寫法外🧑🏿,其餘上部都訛變為“古”形🦹🏽♀️。《周馴》共三見🐈。

為正確寫法外🧑🏿,其餘上部都訛變為“古”形🦹🏽♀️。《周馴》共三見🐈。

[19]

“![]() ”字“左”旁的寫法可以說明簡162“

”字“左”旁的寫法可以說明簡162“![]() ”當為“佐”字🪒,整理者釋為“仇”不可信。參見陳劍:《《周訓》“歲終享賀之日章”的編連問題》🦻🏻,復旦網💂🏿♂️,2015年11月13日, http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2628。

”當為“佐”字🪒,整理者釋為“仇”不可信。參見陳劍:《《周訓》“歲終享賀之日章”的編連問題》🦻🏻,復旦網💂🏿♂️,2015年11月13日, http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2628。

[20] 黃文傑先生認為“泰”📣、“夳”、“太”有演變字形關係,見💵:《秦漢文字的整理與研究》(北京:社會科學文獻出版社👨👩👦👦,2015年12月),頁201-202。大西克也先生則認為“泰”字是秦國統一天下的時候創造出來的(詳下)🤵🏼♀️。

[21]

《周馴》“鼎”作![]() (46),與“菑川鼎蓋”的“鼎”作

(46),與“菑川鼎蓋”的“鼎”作![]() 基本相同,可惜後者年代無法判別。參徐正考🧖🏿:《漢代銅器銘文文字編》(長春:吉林大學出版社,2005年3月)🔩,頁149、孫慰祖:《秦漢金文匯編》(上海🕵🏻♂️:上海書店,1997年),頁84。

基本相同,可惜後者年代無法判別。參徐正考🧖🏿:《漢代銅器銘文文字編》(長春:吉林大學出版社,2005年3月)🔩,頁149、孫慰祖:《秦漢金文匯編》(上海🕵🏻♂️:上海書店,1997年),頁84。

[22] 北京大學出土文獻研究所:《“北京大學藏西漢竹書情況通報暨座談會”紀要》,載《北京大學出土文獻研究所工作簡報》總第2期,2009年12月🤘🏿🫃🏽,頁5。

[23] 北京大學出土文獻研究所📢:《北京大學藏西漢竹書概說》💇🏿♀️,《文物》2011年第6期,頁53。

[24] 余嘉錫:《古書通例》有“古書多造作故事”一條🤪。見余嘉錫👨🏽🏫😫:《余嘉錫說文獻學》(上海🔦:上海古籍出版社🩰,2001年3月)💁🏻👃🏼,頁226-237🥡。

[25] 郭永秉🕹:《清華簡與古史傳說》,“《清華大學藏戰國竹簡》與儒家經典專題國際學術研討會論文”,煙台大學2014年12月。又載氏著👀:《這是一個根本的態度問題-《新出土先秦文獻與古史傳說》導讀》🚴🏽,《古文字與古文獻論集續編》(上海🖐🏿:上海古籍出版社,2015年8月)💆♀️,頁447-448🫧、注40。又見《中西學術名篇精讀-裘錫圭卷》(上海:中西書局,2015年6月)🧎♀️,頁336-337🐯、注40。

[26] 石光瑛校釋🧑🦼➡️,陳新整理:《新序校釋》(下)(北京:中華書局,2001年1月)✈️,頁952。

[27] 中國社會科學院語言研究所古代漢語研究室編🦒🦩:《古代漢語虛詞詞典》(北京:商務印書館,2000年1月二刷),頁411-413“豈”字條、頁736-737“庸”字條下👨🏫;何樂士編:《古代漢語虛詞詞典》(北京:語文出版社,2006年2月)🏃♂️➡️,頁303-305“豈”字條👨👧👦、頁521-522“庸”字條。

[28] 何樂士編:《古代漢語虛詞詞典》🧑💻,頁413💁🏿♂️。

[29] 裘錫圭🤳🏿:《殷墟卜辭命辭是否問句的考察》,載《裘錫圭學術文集》第一冊(上海:復旦大學出版社,2012年6月),頁331-332。裘文蒙鄔可晶先生向我指出🚸。

[30] 張國豔:《居延漢簡虛詞研究》(上海🚣🏻♀️🧑🔬:華東師範大學博士論文🗜,2005年)👇🏻,頁225。

[31] 編聯依照陳劍:《《周訓》“歲終享賀之日章”的編連問題》。

[32] 單曉偉:《秦文字疏證》(合肥:安徽大學博士論文😨,2010年5月),頁504。

[33] 王強👨🏿💼:《孔家坡漢墓簡牘校釋》(長春:吉林大學碩士論文,2014年4月),頁138-139。

[34] 劉樂賢🌳:《睡虎地77號漢墓出土的伍子胥故事殘簡》🫱🏻,簡帛網,2009年4月18日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1029🥽、劉樂賢:《睡虎地77號漢墓出土的伍子胥故事殘簡》,《出土文獻研究》(第九輯)(北京:中華書局✊🏻,2010年1月),頁44。另參見復旦大學出土文獻與古文字研究富达研究生讀書會👨🏼🚀👨🏼🔧:《睡虎地77號墓西漢簡牘書籍簡校讀》,復旦網,2009年08月29日, http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=884。又載《出土文獻與古文字研究》(第三輯)❎,(上海:復旦大學出版社,2010年7月),頁392。

[35] 范常喜:《孔家坡漢簡《日書》札記四則》,簡帛網,2006年12月26日👳🏿♀️, http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=492。范文正式發表於《東南文化》2008年第3期時已刪除這個意見。

[36] 劉樂賢:《睡虎地77號漢墓出土的伍子胥故事殘簡》🧑🏻🔬❄️,《出土文獻研究》(第九輯),頁44、王強:《孔家坡漢墓簡牘校釋》,頁138-139。

[37] 李春桃:《傳抄古文綜合研究》(長春:吉林大學博士學位論文,2012年4月)🌅,頁540🧑🔧。

[38] 白於藍🫎:《戰國秦漢簡帛古書通假字彙纂》(福州🌐:福建人民出版社🫱🏿🚆,2012年5月)🤏🏼,頁30-31。

[39] 此為網友“聞道神仙笑我”的意見,復旦網論壇,2015年11月30日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=7743👷♂️。

[40] 李瑤🩰:《居延舊簡文字編》(長春🛏:吉林大學博士論文🦸🏻♂️,2014年)🪪👩❤️💋👨,頁109⛩。

[41] 白海燕::《“居延新簡”文字編》(長春:吉林大學博士論文,2014年4月),頁105。

[42] 白於藍:《戰國秦漢簡帛古書通假字彙纂》(福州⛔️:福建人民出版社,2012年5月),頁561-562💫。

[43] 海老根量介:《放馬灘秦簡鈔寫年代蠡測》,《簡帛》第7輯(上海:上海古籍出版社,2012年),頁166注3。

[44] 《北京大學藏西漢竹書(叁)》✹,頁211。

[45] 參見聞道神仙笑我:《代發:北大簡《周馴》一個誤釋的應當讀為嬖的字》,簡帛網👭🏼,2015.11.29,http://www.gwz.fudan.edu.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=7741。

[46] { }是表示“詞”的意思🥉,底下不再注出。

[47] 周波🪿:《戰國時代各系文字間的用字差異現象研究》(北京:線裝書局👩🏻🍼,2012年12月)🤦🏿♂️,頁70。

[48] 王輝主編:《秦文字編》(北京:中華書局🧘🏿♂️,2015年4月)第二冊頁681。

[49] 魏克彬🧚🏼♂️:《溫縣盟書WT5K14 盟書補釋:說“龏”字》,《出土文獻與傳世典籍的詮釋——紀念譚樸森先生逝世兩周年國際學術研討會論文集》(上海:上海古籍出版社,2010年10月),頁111😖🫠。

[50] 海老根量介:《放馬灘秦簡鈔寫年代蠡測》,《簡帛》第7輯◾️,頁161-166。

[51] 林澐👶:《“百姓”古義新解-兼論中國早期國家的社會基礎》,《吉林大學社會科學學報》第45卷 第4期🦹🏽♀️⛺️,2005年7月。又載《林澐學術文集(二)》(北京👷♂️:科學出版社𓀙,2008年12月)💼,頁270-278。

[52] 徐在國🥪:《上博楚簡文字聲系(一~八)》(合肥👩🏿🎓:安徽大學出版社,2013年12月)💇🏼,頁1570-1571♥️。

[53] 釋文“侖《俞-愈》”🌈,見陳劍《《周訓》“歲終享賀之日章”的編連問題》🧘🏻♀️。

[54] 參李蘇和:《秦文字構形研究》(上海:復旦大學博士論文,2014年5月)👨🏽🍼,頁321-322。

[55] 徐善飛:《近四十年出土秦漢篆文整理與研究》(上海👩🏻🔧🙋🏻:華東師大碩論🎰,2010年)🫱,頁55。

[56] 本文曾在臺北政治大學“第十屆漢代文學與思想暨創系六十週年國際學術研討會”上宣讀(2016年11月26日),陳劍先生擔任本文講評人時向筆者指出這個意見🖊。

[57] 巫雪如♔:《從若干字詞用法談清華簡《繫年》的作者及文本構成》,“出土文獻的語境”國際學術研討會暨第三屆出土文獻青年學者論壇論文🧘♀️,新竹清華大學2014年🎇。

[58] 《放馬灘?日書》乙種有一例用“與”作並列連詞(簡344),大西克也先生認為這反映《日書》乙種與六國文獻有關。見大西克也:《放馬灘秦簡用字的幾個特點》👨👧👦,東吴大學中國文學系、中國文字學會主編:《第二十一屆中國文字學國際學術研討會論文集》(台北➝:東吳大學中文系↙️✍🏼,2010年),頁388—390🫰🏽。

[59] 吳良寶:《中國東周時期金屬貨幣研究》(北京🧑🏿✈️:社會科學文獻出版社,2005年10月),頁12-25。

[60] 參裘錫圭:《先秦古書中的錢幣名稱》,《中國錢幣論文集》(北京:中國金融出版社🤙🏽,2002年),頁14~16、唐鈺明:《據出土文獻評論兩部辭書釋義得失三則》🧓🏿,《中國語文》2003年第1期🧘🏼,頁81、郭永秉:《“三布之玉”解》🕖,《古文字研究》第29輯(北京:中華書局,2012年10月),頁527-529🧟♀️、陳偉主編:《秦簡牘合集釋文注釋修訂本(壹)》(武漢:武漢大學出版社🚮,2016年3月),頁84-85〽️。

[61] 參看李天虹《居延漢簡簿籍分類研究》,北京🤮:科學出版社2003年版,第33—34頁💴、第36頁。

[62] 陳劍👨🏼⚕️:《據出土文獻說“懸諸日月而不刊”及相關問題》,《嶺南學報》第十輯🔔,2018年12月,頁72😉。

[63] 李學勤💫:《對古書的反思》,載《李學勤集——追溯·考據·古文明》(哈爾濱:黑龍江教育出版社,1989年)👎🏼,頁42—45🔵。又見《簡帛佚籍與學術史》(南昌:江西教育出版社,2001年9月),頁29-32。

[64] 李零:《出土發現與古書年代的再認識》,載《李零自選集》(桂林✈️:廣西師範大學出版社,1998年2月),頁31。

[65] 簡27“朕子九人”的“朕”寫作“塍”也比較特別,“塍”常見於齊系文字💆,用為“媵”。見張振謙🤸🏿:《齊魯文字編》第四冊1633頁。

[66] “諗”是勸諫、規諫的意思。《左傳.閔公二年》🦂:“昔辛伯諗周桓公。”此為陳劍先生於2016年07月29日在香港浸會大學評論文章時提出。

[67] 大西克也🥓:《從里耶秦簡和秦封泥探討“泰”字的造字意義》,武漢大學簡帛研究富达主辦🫥:《簡帛》第八輯(上海:上海古籍出版社,2013年),頁141-142。

[68] 大西克也🙌🏽:《從里耶秦簡和秦封泥探討“泰”字的造字意義》💅🏿,頁147👩🏻⚖️。

[69] 此字整理者如字讀,注釋云:《說文.水部》:“濔,滿也。”《玉篇.水部》:“濔𓀍👷♂️,深也,盛也🪞。”謹案:“濔”當讀為“涕”。參見《漢字通用聲素研究》497頁【爾與尼】、768頁【弟與尼】。

[70] [清]郭慶藩撰;王孝魚點校:《莊子集釋》(北京:中華書局,1995年),頁183👴。

[71] 睡虎地秦簡除了《編年記》的最後紀年到始皇三十年(前217)以外,其他竹簡的抄寫時間多在秦統一以前。參見《雲夢睡虎地秦墓》(北京:文物出版社😉,1981年)🚙🧼,頁12-25👩🏼🎨。目前學界研究秦地出土文獻用語的演變,多把睡虎地秦簡歸為統一之前。參陳侃理🔡:《里耶秦簡8-461號木方與“書同文字”》,《文物》2014年9期,頁78。“把”字形見湯餘惠主編🤵🏿♂️:《戰國文字編》(福州:福建人民出版社𓀓,2001年12月),頁792、方勇:《秦簡牘文字彙編》(福州✷,福建人民出版社,2012年12月)📏,頁341。

[72] 方勇:《天水放馬灘秦簡零拾》,《簡帛》第11輯(上海🔨🤞🏻:上海古籍出版社,2015年11月),頁73🤹🏽♂️👩🦳、陳松長:《馬王堆簡帛文字編》(北京:文物出版社,2001年6月)😇,頁483、駢宇騫:《銀雀山漢簡文字編》(北京:文物出版社2001年7月)🙇🏼♂️,頁486。

[73] 李學勤🔰:《包山楚簡“郙”即巴國說》🛥,《中國文化》2004年春季號(總21輯)🤟🏼,2004年6月,頁14-17🎪。又載李學勤🌹💁🏻♀️:《包山楚簡“郙”即巴國說》,《四川師範大學學報(社會科學版)》第33卷第6期,2006年11月🤟🏼,頁5-7🌌。

[74] 蘇建洲:《初讀《上博九》劄記(二)》🥸🏃🏻➡️,簡帛網,2013年1月14日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1808。

[75] 復旦大學出土文獻與古文字研究富达研究生讀書會:《清華簡《金縢》研讀札記》✌🏼,復旦網👨🏻🎓,2011年1月5日,http://www.guwenzi.com/SrcShow.asp? Src_ID=1344🎹。

[76]黃德寬❕:《略論新出戰國楚簡《詩經》異文及其價值》🦻🏼,《安徽大學學報》2016年3期🦸🏼。

[77] 整理指指出“從”📻,義為“隨即”。《左傳》隱公六年“長惡不悛🧝🏽♂️,從自及也。”杜預注:“從,隨也。”可信👨🏿🦱。謝明文先生對此問題有討論🙇🏼,並解釋文義說:“‘從’用在動詞‘薨’前,又結合文義可知它顯然是用作副詞。‘而’在此應是承接連詞👩🏽⚖️。‘歸而從薨’表示夷吾從秦國歸來後馬上就死掉了。”見謝明文👨🏼⚕️:《結合傳世文獻與出土文獻談談“從”字的副詞用法》,“出土文獻與中國古典學國際學術研討會”👨🏼🚀,2016年4月7~10日,新加坡耶魯-新加坡國大學院。

[78] 滕壬生👩🏿✈️⏱:《楚系簡帛文字編(增訂本)》(武漢:湖北教育出版社,2008年10月)👼🏿,頁923。

[79] “近”讀為“靳”,見郭永秉:《馬王堆漢墓帛書《春秋事語》補釋三則》,《出土文獻與古文字研究》第二輯(上海:復旦大學出版社,2008年8月)✪,頁328—329🕊。

[80] 參見拙文:《據楚簡“愧”訛變為“思”的現象考釋古文字》,“戰國文字研究的回顧與展望”國際學術研討會,上海復旦大學出土文獻與古文字研究富达,2015年12月12日-13日🈺。

[81] “聭(恥)”之釋見陳劍:《說“規”等字並論一些特別的形聲字意符》,“源遠流長:漢字國際學術研討會暨AEARU第三屆漢字文化研討會”論文😮,2015年4月11日-12日,北京大學。

[82] 銀雀山漢墓竹簡整理小組:《銀雀山漢墓竹簡》(壹)(北京🧜🏼♀️:文物出版社6️⃣,1985年9月)☝🏿,頁69。

[83] 字形見張存良:《水泉子漢簡七言本《倉頡篇》蠡測》🐒,《出土文獻研究》第九輯(北京👩🏻:中華書局⚒,2010年1月)😏,圖版捌。“瞢”是施謝捷先生釋🧑🏻🦽➡️,見復旦大學出土文獻與古文字研究富达讀書會🧑🏻⚕️:《讀水泉子簡《蒼頡篇》札記》下“llaogui”評論🥋,復旦網🏙💅🏽,2009年11月11日, http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=973😐、《水泉子簡《蒼頡篇》討論記錄》,復旦網⚉,2010年01月18日,http://www.guwenzi.com/SrcShow.asp?Src_ID=1058👦🏼。

[84] 又見於簡51、84、86✂️、126、144🚵🏼♀️、173🙆🏿♂️、206。

[85] 白海燕:《“居延新簡”文字編》(長春:吉林大學博士論文,2014年4月)🐟,頁383-384。

[86] 北大漢簡第五冊138頁注1已指出《妄稽》此字是“李”。

[87] 田煒:《說“同生”🥗、“同產”》🍕,《出土文獻與物質文化-第五屆出土文獻青年學者論壇論文》💆🏻♀️,香港浸會大學主辦,2016年7月28-29日🎼。

[88] 白於藍:《釋中山王厝方壺中的“屬”字》,《古文字研究》第廿五輯(北京:中華書局,2004年10月)💇🏻,頁293、董珊:《中山國題銘考釋拾遺(三則)》🫱🏼,《北京大學古文獻研究富达集刊》第四輯(北京大學出版社,2004年10月),頁348-351🧑🏽✈️😦。

[89] 參見周波🧑✈️:《戰國時代各系文字間的用字差異現象研究》(北京💞:線裝書局🧜♂️,2012年12月)🖐🏻,頁183。

[90] 張存良🤦🏻:《《蒼頡篇》研讀獻芹(六)——北大簡《蒼頡篇》釋文商兌(四)》🦿,簡帛網,2015-12-22. http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2400🥤。

[91] 王寧🗂:《北大漢簡《蒼頡篇》讀札(上)》,復旦網,2016年02月22日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2744。

[92] 銀雀山漢墓竹簡整理小組🦼:《銀雀山漢墓竹簡》(壹)(北京☎🧀:文物出版社👣,1985年9月)🤏,頁105注13。

[93] 參見周波🆚:《戰國時代各系文字間的用字差異現象研究》(北京🚴🏽♀️:線裝書局,2012年12月),頁183🤵🏻♂️。

[94] 白於藍:《戰國秦漢簡帛古書通假字彙纂》(福州:福建人民出版社🪖,2012年5月),頁18👨🦱。

[95] 王恩田:《陶文字典》(濟南💅🏻:齊魯書社,2007年1月),頁257🧅。

[96] 李零🕐:《郭店楚簡校讀記》,《道家文化研究》第17輯(北京:三聯書店,1999),頁477🤸🏻♀️。

[97] 劉釗:《戰國中山王墓出土古文字資料考釋》《古文字考釋叢稿》🤿,頁214。

[98]

王輝主編:《秦文字編》三冊1401頁2002條“![]() ”。

”。

[99] 此為臺北政治大學“第十屆漢代文學與思想暨創系六十週年國際學術研討會”上陳劍先生擔任本文講評人時所指出。

本文收稿日期为2021年12月30日

本文发布日期为2022年1月2日

点击下载附件: 2260蘇建洲:論《北大漢簡(三)·周馴》的抄本年代♘、底本來源以及成篇過程.docx

下载次数:118

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🧑🏽🎓:706388