(首發)

王鵬遠(復旦大學出土文獻與古文字研究富达)

陳哲(中山大學中文系)

清華簡《五紀》刊布以來,學者們圍繞簡文的釋讀在網站和期刊上展開了熱烈的討論🎊,提出許多令人耳目一新的意見。我們在讀完簡文和諸家見解之後也有一些自己的看法👢,在此整理成札記🧙🏽♂️,以就教於方家。下文將會多次引到簡帛網簡帛論壇“清華簡《五紀》初讀”帖子下網友的意見[1],爲了節省篇幅💦,凡出自該帖的意見,下文一律以“網名(樓層)”的方式加以引述。

一🐟、從《五紀》“夏”、“昜”的特殊寫法說到戰國文字的一種繁化現象

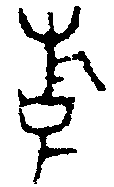

《五紀》中的“夏”字均寫作 🧟♂️𓀁,是在楚文字常見的

🧟♂️𓀁,是在楚文字常見的 形寫法的基礎上添加一短橫和一長橫而形成的。這種在“日”下加一橫的寫法亦見於簡7的“昜”字👩🏻,該字字形作

形寫法的基礎上添加一短橫和一長橫而形成的。這種在“日”下加一橫的寫法亦見於簡7的“昜”字👩🏻,該字字形作 ,和同篇其他寫作

,和同篇其他寫作 形的“昜”相比多了一長橫🈺。

形的“昜”相比多了一長橫🈺。

“日”旁下加一橫筆的寫法在戰國文字中頗為流行,比如楚文字中“廛”字作 (上·緇衣18)、

(上·緇衣18)、 (郭·緇衣36),或在“日”下加一橫筆作

(郭·緇衣36),或在“日”下加一橫筆作 (上·用曰17)。侯馬盟書

(上·用曰17)。侯馬盟書 (92:12)或作

(92:12)或作 (85:10)[2]🫴。 “夏”字作

(85:10)[2]🫴。 “夏”字作 (包172),天星觀卜筮祭禱簡中寫作

(包172),天星觀卜筮祭禱簡中寫作 。“昊”字作

。“昊”字作 (上·孔6),又或作

(上·孔6),又或作 (信陽1·23)。“

(信陽1·23)。“ ”字作

”字作 (包110)又或作

(包110)又或作 (包198)👨🏻💻。

(包198)👨🏻💻。

以上所舉諸例中“日”旁下加一橫的寫法只是偶出的異體。但在某些區系的文字中🌩,這種寫法的形體可能成為主流🦸♀️。下面我們舉兩個例子👨🏻🍳。

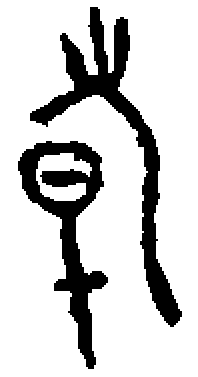

“倝”字早期寫法作 👦🏽、

👦🏽、 ,謝明文指出該字應該是“旗杆”之“杆”的表意初文5️⃣📮,中間的圈形是指示符號,指示“旗杆”之所在[3]。其中“○”形下部的一橫筆應當是在豎劃上添加的飾筆。戎生編鐘中“倝”字寫作

,謝明文指出該字應該是“旗杆”之“杆”的表意初文5️⃣📮,中間的圈形是指示符號,指示“旗杆”之所在[3]。其中“○”形下部的一橫筆應當是在豎劃上添加的飾筆。戎生編鐘中“倝”字寫作 😽,其中的“○”訛成“日”形🦹🏿♂️🚙,原來位置靠下的飾筆上移,看起來和戰國文字中“日”形下添加橫筆的寫法極近🫲🏿。但應當指出的是,其實二者是截然不同的兩種現象🗞:戎生編鐘“倝”字的寫法是部件移位造成的,而戰國文字中的現象其實是一種字形的繁化🏊🏼♀️👩🦼➡️。春秋晚期楚系金文王孫誥銘文中“倝”字作

😽,其中的“○”訛成“日”形🦹🏿♂️🚙,原來位置靠下的飾筆上移,看起來和戰國文字中“日”形下添加橫筆的寫法極近🫲🏿。但應當指出的是,其實二者是截然不同的兩種現象🗞:戎生編鐘“倝”字的寫法是部件移位造成的,而戰國文字中的現象其實是一種字形的繁化🏊🏼♀️👩🦼➡️。春秋晚期楚系金文王孫誥銘文中“倝”字作 🚟,繼承了西周金文的寫法🏭,在“日”下部的豎筆上添加一短橫作飾筆。戰國楚簡中“倝”作

🚟,繼承了西周金文的寫法🏭,在“日”下部的豎筆上添加一短橫作飾筆。戰國楚簡中“倝”作 ,“日”旁下有一長橫(弧)和一短橫(弧)。其中長橫是戰國文字“日”下常加橫畫的繁化,短橫則來自於西周春秋文字在豎畫上所加的飾筆。這種寫法的“倝”在楚系文字中是主流寫法。上博簡《李頌》中“倝”作

,“日”旁下有一長橫(弧)和一短橫(弧)。其中長橫是戰國文字“日”下常加橫畫的繁化,短橫則來自於西周春秋文字在豎畫上所加的飾筆。這種寫法的“倝”在楚系文字中是主流寫法。上博簡《李頌》中“倝”作 🧙🏿♂️,是在該寫法的基礎上加一撇,把下面的部分變形音化爲“干”(也可以認為和上面的“日”旁結合變形音化爲“旱”)。清華簡《筮法》是帶有晉系文字特點的抄本[4],其中的“倝”寫作

🧙🏿♂️,是在該寫法的基礎上加一撇,把下面的部分變形音化爲“干”(也可以認為和上面的“日”旁結合變形音化爲“旱”)。清華簡《筮法》是帶有晉系文字特點的抄本[4],其中的“倝”寫作 👩🏼🔬,與典型的楚系寫法有別。

👩🏼🔬,與典型的楚系寫法有別。

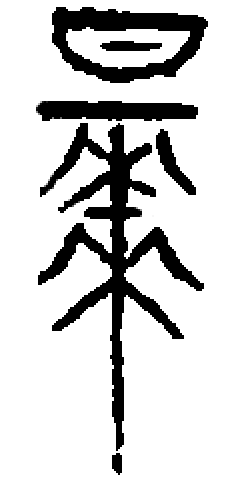

“棗”甲骨文作 👰🏿,劉釗指出其字形象酸棗樹的形狀[5]。戰國晉系兵器銘文中“棗”寫作

👰🏿,劉釗指出其字形象酸棗樹的形狀[5]。戰國晉系兵器銘文中“棗”寫作 (《集成》10922)、

(《集成》10922)、 (《集成》1112)🔚,呈上下相疊的兩個“來”形。“

(《集成》1112)🔚,呈上下相疊的兩個“來”形。“ (早)”從日棗聲,楚文字寫作

(早)”從日棗聲,楚文字寫作 (郭·老乙1)🤦🏽♀️、

(郭·老乙1)🤦🏽♀️、 (包58)、

(包58)、 (郭·語四12)🎐、

(郭·語四12)🎐、 (郭·語四13)等形,雖然“日”和“棗”旁的位置關係變化不定,但“棗”上部寫作“來”形🧏🏽♀️,與晉系文字相同。中山王鼎中“

(郭·語四13)等形,雖然“日”和“棗”旁的位置關係變化不定,但“棗”上部寫作“來”形🧏🏽♀️,與晉系文字相同。中山王鼎中“ ”字作

”字作 🤑,溫縣盟書中作

🤑,溫縣盟書中作 🏯,後者是前者的省體➖。和前引晉系兵器銘文的“棗”字相比,其上部“來”形中的橫筆顯然更長一些。我們認為這一橫筆其實就是“日”下部的飾筆,“來”上部的短橫與之粘連爲一筆💦。晉系兵器銘文中亦見“

🏯,後者是前者的省體➖。和前引晉系兵器銘文的“棗”字相比,其上部“來”形中的橫筆顯然更長一些。我們認為這一橫筆其實就是“日”下部的飾筆,“來”上部的短橫與之粘連爲一筆💦。晉系兵器銘文中亦見“ ”字作

”字作 (《集成》11377)者,其中“來”上部的短橫和“日”下部的長橫還未粘連🧊。從總體上看🚟👃🏽,晉系文字的“早”字以在“日”旁下加橫筆爲常,和楚系文字的情況正好相反。

(《集成》11377)者,其中“來”上部的短橫和“日”下部的長橫還未粘連🧊。從總體上看🚟👃🏽,晉系文字的“早”字以在“日”旁下加橫筆爲常,和楚系文字的情況正好相反。

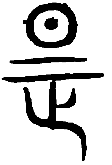

最後我們再來談一談有關籀文“是”的問題。《說文》收錄籀文“是”字形作 ,謂“籀文是从古文正”🦘📨。古文“正”作

,謂“籀文是从古文正”🦘📨。古文“正”作 ,應來自戰國文字中寫作

,應來自戰國文字中寫作 (璽彙5128)👋🏻、

(璽彙5128)👋🏻、 (璽彙0092)的“正”字🕺🏿。溫縣盟書中有“是”字作

(璽彙0092)的“正”字🕺🏿。溫縣盟書中有“是”字作 (T1K1.3211),正與籀文字形相合。與晉系文字中上部加飾筆的“正”相比👩🏻,

(T1K1.3211),正與籀文字形相合。與晉系文字中上部加飾筆的“正”相比👩🏻, 中位於“正”上方的橫筆更長,應分析為在“日”下添加的飾筆。《說文》對籀文“是”構形的分析是不準確的。

中位於“正”上方的橫筆更長,應分析為在“日”下添加的飾筆。《說文》對籀文“是”構形的分析是不準確的。

學者一般認為籀文來源於西周中晚期的文字,在傳抄過程中可能帶入一些後代文字的特徵[6]。學者多已指出,《說文解字》中的古文和小篆的來源都不單純,古文雖然大多數來自於六國文字,但也有少量來自於秦文字甚至漢代文字🙎🏽♂️。小篆以秦篆為主,但也包含相當數量的漢篆。籀文中存在一些來自戰國文字的字形,也是很自然的。根據我們在前文的討論,這種在“日”下加橫筆的現象主要見於戰國文字,因此我們可以認爲🖍,籀文“是”的字形至少是在戰國文字“日”下喜加橫筆的影響下形成的🧑🏻🦰。

二🧘🏻♂️、說《五紀》中與 有關的兩個字

有關的兩個字

這一節我們討論如下兩處簡文:

唯昔方有洪,奮 于上……(《五紀》1)

于上……(《五紀》1)

足曰立步遲速還🫠🪈,手曰

量秉。(《五紀》89)

量秉。(《五紀》89)

整理者把簡1之字隸定作“洫”讀爲“溢”,把簡89之字隸定作“ ”讀爲“搤”👩🏽🎤。“洫”爲合口字👨🏿⚖️,“溢”爲開口字🚣🏼,二者讀音並不近,不能直接通假𓀖。“

”讀爲“搤”👩🏽🎤。“洫”爲合口字👨🏿⚖️,“溢”爲開口字🚣🏼,二者讀音並不近,不能直接通假𓀖。“ ”所从之右旁應隸定作

”所从之右旁應隸定作 ,和“益”其實有不同的來源,讀爲从“益”聲的“搤”亦不可信。有關問題比較複雜🍕,下面我們先梳理一下相關的字形和字音問題,然後再提出我們對這兩處簡文的釋讀意見。

,和“益”其實有不同的來源,讀爲从“益”聲的“搤”亦不可信。有關問題比較複雜🍕,下面我們先梳理一下相關的字形和字音問題,然後再提出我們對這兩處簡文的釋讀意見。

張鑫裕對“益”和“ ”的形體做了很好的研究,指出二者各有不同的來源[7]。“

”的形體做了很好的研究,指出二者各有不同的來源[7]。“ ”是“溢”的本字,金文中寫作

”是“溢”的本字,金文中寫作 ,秦漢文字作

,秦漢文字作 (“溢”字所从);“益”金文作

(“溢”字所从);“益”金文作 (五年琱生尊“

(五年琱生尊“ ”字所从)👨🏼🦳,戰國文字作

”字所从)👨🏼🦳,戰國文字作 (《陕西新出土古代璽印》973號),秦漢文字作

(《陕西新出土古代璽印》973號),秦漢文字作 。據其說以往所謂“益”的諧聲系列可以分爲喉牙音和舌音聲母兩類📚,分別爲“益聲系”和“

。據其說以往所謂“益”的諧聲系列可以分爲喉牙音和舌音聲母兩類📚,分別爲“益聲系”和“ 聲系”:

聲系”:

|

喉牙音類 |

影母 |

益隘賹縊螠搤貖嗌膉齸謚 |

益聲系 |

|

見母 |

蠲 | ||

|

疑母 |

鷁艗 | ||

|

舌音類 |

船母 |

謚 |

|

|

以母 |

溢鎰齸 |

“謚”和“齸”都有舌音和喉牙音的異讀🏊🏻♂️。從早期碑刻文字來看,“謚”本寫作 ,從“

,從“ ”聲,因此該字原本應該讀舌音船母。《廣韻》中“謚”亦有影母的讀音,釋義爲“笑皃”,與讀船母的“謚”並非一字。《爾雅》郭注:“江東名咽曰齸。”王力認爲“齸”🧑🏻🏭、“嗌”實同一詞[8],可信。因此“齸”原本應讀喉音影母,其以母的讀音可能是受“溢”的影響後起的。

”聲,因此該字原本應該讀舌音船母。《廣韻》中“謚”亦有影母的讀音,釋義爲“笑皃”,與讀船母的“謚”並非一字。《爾雅》郭注:“江東名咽曰齸。”王力認爲“齸”🧑🏻🏭、“嗌”實同一詞[8],可信。因此“齸”原本應讀喉音影母,其以母的讀音可能是受“溢”的影響後起的。

“蠲”比較特殊,中古讀“古玄切”,是先韻合口字,依據中古音往上推🍈,應當來源於元2部合口。“蠲”在楚文字中寫作 ,陳劍據此指出“蠲”形中“水”旁爲後加🍻,舊將其字分析爲从“益”聲不可信,並懷疑甲骨文中的

,陳劍據此指出“蠲”形中“水”旁爲後加🍻,舊將其字分析爲从“益”聲不可信,並懷疑甲骨文中的 是“蠲”之初文,字形表示人持工具拨火使之明亮[9]🐕🦺。

是“蠲”之初文,字形表示人持工具拨火使之明亮[9]🐕🦺。

將“蠲”和“謚”🪩、“齸”兩字後起的異讀剔除後🤽♂️,我們可以得到如下諧聲分佈表🙇🏼♀️:

|

益聲系:Kek |

影母 |

益隘賹搤縊螠搤貖嗌膉齸 |

|

疑母 |

鷁艗 | |

|

|

船母 |

謚 |

|

以母 |

溢鎰 |

從諧聲分佈上看🛰🧩,“謚”🦒、“溢”👩🏽🍼、“鎰”是很典型的L-類聲母。鄭張尚芳爲了解釋同一諧聲系列中既有以母字又有喉牙音字爲“益”聲系字構擬*ql-、*kl-🧑🏼🦲、*?l-等複輔音,並且將質部的“溢”🥊、“鎰”、“謚”的韻母都構擬爲-ig。現在既然已知“益聲系”和“ 聲系”可從字形上分開,那麼可以將“益”構擬爲*qek,將“溢”構擬爲*lit。二者分屬*Kek和*Lit兩個諧聲組,在讀音上區別明顯。

聲系”可從字形上分開,那麼可以將“益”構擬爲*qek,將“溢”構擬爲*lit。二者分屬*Kek和*Lit兩個諧聲組,在讀音上區別明顯。

金文中有賞賜類動詞“ (嗌)”,如“

(嗌)”,如“ 貝十朋,用作寶簋”(敖叔微簋,銘圖5135)👧🏻、“

貝十朋,用作寶簋”(敖叔微簋,銘圖5135)👧🏻、“ 貝十朋🧒🏿,敢對揚王休▶️,用作尹姞寶簋”(夷伯夷簋,銘圖5158)等,以往或讀爲“賜/錫”。根據上文的討論🏮,該說不能成立,應從有些學者的意見讀爲訓“加”之“益”🧎🏻♀️➡️。榮仲方鼎銘有“子加榮仲瑒瓚一🌸、牲大牢”之語(《銘圖》02412),“加”之義與“益”近。

貝十朋🧒🏿,敢對揚王休▶️,用作尹姞寶簋”(夷伯夷簋,銘圖5158)等,以往或讀爲“賜/錫”。根據上文的討論🏮,該說不能成立,應從有些學者的意見讀爲訓“加”之“益”🧎🏻♀️➡️。榮仲方鼎銘有“子加榮仲瑒瓚一🌸、牲大牢”之語(《銘圖》02412),“加”之義與“益”近。

我們再來看《五紀》簡89的 字。該字右旁爲

字。該字右旁爲 🔠🥑,應當隸定作

🔠🥑,應當隸定作 🤏🏼。“足曰立步遲速還”中的“立”、“步”💅🏼、“遲(徐行)”、“速(疾行)”、“還”都是足部動作🤴🏽,據此可知“手曰

🤏🏼。“足曰立步遲速還”中的“立”、“步”💅🏼、“遲(徐行)”、“速(疾行)”、“還”都是足部動作🤴🏽,據此可知“手曰

量秉”中的“

量秉”中的“ ”應該是某種手部動作🦊👨👦👦。我們認為該字應當讀作“抶”*l?it。《說文》👀:“抶,笞擊也♟。”段玉裁注:“笞所以擊也🗄。抶之見《左傳》者多矣📣👳🏼♂️。”

”應該是某種手部動作🦊👨👦👦。我們認為該字應當讀作“抶”*l?it。《說文》👀:“抶,笞擊也♟。”段玉裁注:“笞所以擊也🗄。抶之見《左傳》者多矣📣👳🏼♂️。”

《五紀》簡1之 字整理者隸定作“洫”🐊,甚確🎴。但是“血”*qh?i:t聲母與“溢”*lit有別,不能直接相通👨🏿🦰。然而揆諸文意🙌🏻,這個字表示的確實是“溢”🙋🏻🚣♂️、“涌”之類的意思👾。我們在此提出兩種解釋思路供讀者參考🩲🧑🏼🔧。一種思路是“洫”可能應當讀爲“潏”*??it🟤。《說文》:“潏,涌出也。”段玉裁注:“《上林賦》‘潏潏淈淈’,李善皆引《說文》證之。應劭🫦、晉灼注《上林賦》云🤏🏽:‘潏,湧出聲也。’《江賦》:‘潏湟淴泱’🪄。《南都賦》:‘??滑瀎潏,潛?洞出🏃🏻➡️。’”第二種思路是“洫”可能爲“溢”的訛字🧑🍼,讀爲“泆”🔘。“血”和“

字整理者隸定作“洫”🐊,甚確🎴。但是“血”*qh?i:t聲母與“溢”*lit有別,不能直接相通👨🏿🦰。然而揆諸文意🙌🏻,這個字表示的確實是“溢”🙋🏻🚣♂️、“涌”之類的意思👾。我們在此提出兩種解釋思路供讀者參考🩲🧑🏼🔧。一種思路是“洫”可能應當讀爲“潏”*??it🟤。《說文》:“潏,涌出也。”段玉裁注:“《上林賦》‘潏潏淈淈’,李善皆引《說文》證之。應劭🫦、晉灼注《上林賦》云🤏🏽:‘潏,湧出聲也。’《江賦》:‘潏湟淴泱’🪄。《南都賦》:‘??滑瀎潏,潛?洞出🏃🏻➡️。’”第二種思路是“洫”可能爲“溢”的訛字🧑🍼,讀爲“泆”🔘。“血”和“ ”字形相近,常有訛混。“卹”西周金文作

”字形相近,常有訛混。“卹”西周金文作 🧤,從

🧤,從 血聲。戰國楚簡中“卹”作

血聲。戰國楚簡中“卹”作 (清·《皇門》8),與西周文字構形相同👩🦽;但亦有作

(清·《皇門》8),與西周文字構形相同👩🦽;但亦有作 (清·《啻門》17)者,其中的“血”訛爲“

(清·《啻門》17)者,其中的“血”訛爲“ ”。《詩經》“假以溢我”✊🏿,《說文》引作“誐以謐我”👂🏻,《左傳》引作“何以恤我”。毛《傳》:“假🚡♟,嘉🍴💕。溢🤷🏿,慎也。”馬瑞辰引《爾雅》:“溢🧚♀️、慎、謐,靜也”,認爲“假以溢我”意思是“善以綏我”🧑🏿✈️。《說文》:“侐,靜也”🏄🏽♂️。段玉裁在“侐”字頭下指出“溢”爲“恤”之訛🛤,“恤”爲“侐”之假。段玉裁說可從🌂🧗🏼♀️,“溢”和“恤”讀音不同,《詩經》中此處異文當爲字形訛混所致。秦漢文字中“血”和“

”。《詩經》“假以溢我”✊🏿,《說文》引作“誐以謐我”👂🏻,《左傳》引作“何以恤我”。毛《傳》:“假🚡♟,嘉🍴💕。溢🤷🏿,慎也。”馬瑞辰引《爾雅》:“溢🧚♀️、慎、謐,靜也”,認爲“假以溢我”意思是“善以綏我”🧑🏿✈️。《說文》:“侐,靜也”🏄🏽♂️。段玉裁在“侐”字頭下指出“溢”爲“恤”之訛🛤,“恤”爲“侐”之假。段玉裁說可從🌂🧗🏼♀️,“溢”和“恤”讀音不同,《詩經》中此處異文當爲字形訛混所致。秦漢文字中“血”和“ ”寫法和戰國文字相似,亦只爭“八”形有無。二者亦經常相混👨✈️,例如馬王堆帛書中“溢”作

”寫法和戰國文字相似,亦只爭“八”形有無。二者亦經常相混👨✈️,例如馬王堆帛書中“溢”作 🐬,右旁訛爲“皿”。衡方碑“謚”作

🐬,右旁訛爲“皿”。衡方碑“謚”作 ,右旁訛爲“血”👩🏻✈️。因此“洫”很可能是“溢”的訛字。但聯繫該篇用从“

,右旁訛爲“血”👩🏻✈️。因此“洫”很可能是“溢”的訛字。但聯繫該篇用从“ ”聲的“

”聲的“ ”表示“抶”的情況來看,“

”表示“抶”的情況來看,“ ”很可能是楚文字中的“泆”字。《說文·水部》🦊:“泆,水所蕩泆也🤲。”段玉裁注:“蕩泆者🐶🫴🏻,動盪奔突而出。”如果按照我們第一種思路,則原釋文當改為“洫(潏)”;如果按照我們第二種思路,則原釋文當改作“洫〈溢〉(泆)”🌦。

”很可能是楚文字中的“泆”字。《說文·水部》🦊:“泆,水所蕩泆也🤲。”段玉裁注:“蕩泆者🐶🫴🏻,動盪奔突而出。”如果按照我們第一種思路,則原釋文當改為“洫(潏)”;如果按照我們第二種思路,則原釋文當改作“洫〈溢〉(泆)”🌦。

三、說《五紀》中兩處“遺”字的釋讀

這一節我們來討論如下兩則簡文🤸♀️:

廼詣,大

廼詣,大 蚩尤🛃,四荒乃愛。(《五紀》107)

蚩尤🛃,四荒乃愛。(《五紀》107)

后歌曰🌞:“振振尚施, 民如時🐦♛,盍民如時,

民如時🐦♛,盍民如時, 則攝,

則攝, 則盍🚧。”(《五紀》119-120)

則盍🚧。”(《五紀》119-120)

該字即楚文字中的“遺”字。整理者將兩處簡文的“遺”讀爲“潰”。“蜨枯”(119樓)引趙彤意見指出“遺”實不從“貴”聲,二者聲母不同😖。“蜨枯”懷疑可能讀爲“頹/隤”。“心包”(126樓)懷疑可能是“?”之訛,讀爲“勝”🧜♀️。“质量复位”(143樓/152樓)認為應當讀爲“殄”。

我們認為“蜨枯”指出“遺”不從“貴”聲是正確的,但是“頹”的詞義與文意不合。“心包”認為“遺”是訛字缺乏必要的證據💇🏼。“质量复位”所提出的“殄”聲母和“遺”亦非一類。有關“遺”和“貴”的字音問題以往學者有過較為充分的討論[10],我們下面先作一梳理,再對《五紀》簡文的釋讀提出我們的看法。

隸楷文字中从“貴”的字🤹♂️𓀀,在古文字中有截然不同的兩種寫法。楚文字中“遺”寫作 ,“貴”寫作

,“貴”寫作 。“遺”所从之

。“遺”所从之 與“貴”所从之

與“貴”所从之 有著明顯的區別👩🌾。徐寶貴認爲“貴”的聲符有兩個來源[11]🛻:

有著明顯的區別👩🌾。徐寶貴認爲“貴”的聲符有兩個來源[11]🛻:

(1)來源於 🙇🏿、

🙇🏿、 🏌🏿♀️👨🏿🏫、

🏌🏿♀️👨🏿🏫、 (遺)。以此字爲聲符的字出現的時間比較早,在西周金文中就已出現了,並爲後來的秦系文字所繼承☹️;

(遺)。以此字爲聲符的字出現的時間比較早,在西周金文中就已出現了,並爲後來的秦系文字所繼承☹️;

(2)來源於“簣”或“蕢”。以此字爲聲符的字🍠,出現於春秋後期和戰國時期的楚系、三晉系等東方諸國文字。

一般認爲 是{遺}的初文👨🏿🦱,

是{遺}的初文👨🏿🦱, 是{簣}的初文🌋🛀🏿。徐寶貴認爲二者都可以做“貴”的聲符。但如果排比先秦出土文獻和傳抄古文中和“貴”相關的11個字👴,可以發現它們的聲母可以很整齊地分成兩類👩🏼🍼:

是{簣}的初文🌋🛀🏿。徐寶貴認爲二者都可以做“貴”的聲符。但如果排比先秦出土文獻和傳抄古文中和“貴”相關的11個字👴,可以發現它們的聲母可以很整齊地分成兩類👩🏼🍼:

|

舌音類 |

遺(以)隤(定)穨(定) |

|

喉牙音類 |

貴(見)蕢(群)潰(溪)聵(疑)繢(匣)匱(群)闠(匣)饋(群) |

*在六國文字中出現過的字加粗並添加下劃線。

趙彤認為《說文》從“貴”聲的字中,屬於牙喉音物部的是真正從“貴”得聲的,而屬於舌音微部的是從“遺”字所從的聲旁得聲🤟🏿,小篆中二者字形相混[12]。

邊田鋼認爲“遺”爲喉牙音來源的以母字👳🏽♀️,並爲其構擬了*?-聲母⟹。他提出的證據是[13]:

《釋名·釋兵器》:“全羽爲 。

。 ,猶滑也🪮。順滑之貌也。”銀雀山漢簡《晏子春秋》577👩⚕️:“不相遺也,此明王之教民也。”“遺”👱🏻♂️,今本作“違”🚴。比較“遺”與藏文vkhor失真🥓、忘🔓、丟。

,猶滑也🪮。順滑之貌也。”銀雀山漢簡《晏子春秋》577👩⚕️:“不相遺也,此明王之教民也。”“遺”👱🏻♂️,今本作“違”🚴。比較“遺”與藏文vkhor失真🥓、忘🔓、丟。

其中兩條漢語內部證據其實都值得商榷。《說文》🦹🏼:“旞,導車所以載。全羽以爲允。允🏃♀️➡️🔶,進也。从?遂聲🧔♂️。 ,旞或从

,旞或从 🧑🏽🌾。”無論是“允”還是“旞”⛔️,無疑都指向*LuT♢。邊田鋼所引《晏子春秋》之例👨🍼,銀雀山漢簡整理者寫的注釋中說💼:“明本作‘故明王修道🧘🏻♂️、一民同俗↪️。上愛民爲法。下相親爲義🎆,是以天下不相遺’”(整理者標點如此)。按:王念孫云:“案《治要》作‘上以愛民為法🐤,下以相親為義,是以天下不相違’,是也👷🏿。上文云‘明王修道,一民同俗’,故云‘天下不相違’。今本脫兩‘以’字,‘違’又誤作‘遺’,則文義皆不協。”吳則虞《晏子春秋集釋》云:“‘遺’字不為誤,上下以相愛相親為義,是不相遺也。猶《孟子》‘未有仁而遺其親者,未有義而後其君者’之‘遺’,同義𓀌🪻。此節‘一民同俗’,即墨氏之尚同🍣;相愛相親,近墨氏之兼愛,非承‘一民同俗’而來🙎🏼。”吳則虞之說可從,《尹文子·大道上》🧖♂️:“是以聖人任道以夷其險🪓,立法以理其差,使賢愚不相棄,能鄙不相遺。”“不相遺”即“不相棄”,和“下相親爲義”之文意十分切合,不必改爲“不相違”💟。

🧑🏽🌾。”無論是“允”還是“旞”⛔️,無疑都指向*LuT♢。邊田鋼所引《晏子春秋》之例👨🍼,銀雀山漢簡整理者寫的注釋中說💼:“明本作‘故明王修道🧘🏻♂️、一民同俗↪️。上愛民爲法。下相親爲義🎆,是以天下不相遺’”(整理者標點如此)。按:王念孫云:“案《治要》作‘上以愛民為法🐤,下以相親為義,是以天下不相違’,是也👷🏿。上文云‘明王修道,一民同俗’,故云‘天下不相違’。今本脫兩‘以’字,‘違’又誤作‘遺’,則文義皆不協。”吳則虞《晏子春秋集釋》云:“‘遺’字不為誤,上下以相愛相親為義,是不相遺也。猶《孟子》‘未有仁而遺其親者,未有義而後其君者’之‘遺’,同義𓀌🪻。此節‘一民同俗’,即墨氏之尚同🍣;相愛相親,近墨氏之兼愛,非承‘一民同俗’而來🙎🏼。”吳則虞之說可從,《尹文子·大道上》🧖♂️:“是以聖人任道以夷其險🪓,立法以理其差,使賢愚不相棄,能鄙不相遺。”“不相遺”即“不相棄”,和“下相親爲義”之文意十分切合,不必改爲“不相違”💟。

《說文》:“穨,秃皃🤛🏼。从秃貴聲⚃。”傳抄古文“穨”寫作 ,右旁中的“个”形可能正是“遺”字特征的遺留🐼。“穨”其實是從禿遺聲的形聲字。

,右旁中的“个”形可能正是“遺”字特征的遺留🐼。“穨”其實是從禿遺聲的形聲字。

從諧聲和通假情況看🚭,舌音類的三個字上古音只能是*Lul🕵🏿♀️。喉牙音類的八個字🥓,按照鄭張尚芳的體系🚵♂️,似乎可以爲其構擬*Kl-類的複輔音聲母。但這些字從來不和*L-類字通假⬇️,而且我們知道戰國時期“貴”和“遺”的寫法有別,因此這個複輔音的構擬顯得十分不經濟3️⃣。我們認為其聲母應當是簡單的*K-類聲母,不包含流墊音𓀎。

回到《五紀》簡文,第一處簡文“大遺蚩尤”中的“遺”學者多認為是表示“打敗、擊敗”的意思📕。但整理者所謂“潰”*Kut和“质量复位”所謂“殄”*T?n均和“遺”*Lul讀音不合。我們認為“大遺蚩尤”未必如整理者所說是“大爲擊潰蚩尤”一類的意思。前文說“天之五瑞廼上🦩,世萬留(?)尚(常)”,似是說天之徵兆🀄️,“肆號廼詣”也有可能指天或其使者的舉動📶,緊接著的“大遺蚩尤”很可能是說“上天大爲遺棄蚩尤”⛏。按照這種理解,此處的“遺”如字讀即可,不必破讀爲其他詞🌺。

第二處簡文中的“ ”和“

”和“ ”整理者讀爲“散”。ee(76樓)指出該字實爲三體石經用爲“捷”之字,可讀爲“接”。我們認為ee之說可從。《五紀》中講到蚩尤集結軍隊攻擊黃帝的一段簡文說:

”整理者讀爲“散”。ee(76樓)指出該字實爲三體石經用爲“捷”之字,可讀爲“接”。我們認為ee之說可從。《五紀》中講到蚩尤集結軍隊攻擊黃帝的一段簡文說:

變詣進退,乃爲號班🐱:設錐爲盍🤷🏽♂️,號曰武 👰🏻♀️🩹;設方爲常,號曰武壯;設圓爲謹,號曰陽先,將以征黃帝。(《五紀》100)

👰🏻♀️🩹;設方爲常,號曰武壯;設圓爲謹,號曰陽先,將以征黃帝。(《五紀》100)

顯然這一段話其實是有韻的😥,“常”和“壯”押陽部韻👂🏿,“謹”和“先”押文部韻。如果把 讀爲“散”🍟,就和“盍”失韻了🧛🏽♂️🐤。我們認為這裡的“

讀爲“散”🍟,就和“盍”失韻了🧛🏽♂️🐤。我們認為這裡的“ ”應當讀爲“捷”,是“勝利”的意思,和下文的“武壯”相似,都是表示武力豐沛的號🧑🏼🔧。“盍”和“捷”同押葉部韻🛻。

”應當讀爲“捷”,是“勝利”的意思,和下文的“武壯”相似,都是表示武力豐沛的號🧑🏼🔧。“盍”和“捷”同押葉部韻🛻。

我們再來看這段簡文👰🏿💁🏽♀️:

后歌曰:“振振尚施🧑🦽, 民如時🏇🏿💶,盍民如時🦹🏿,

民如時🏇🏿💶,盍民如時🦹🏿, 則攝🕌,遺則合。”(《五紀》119-120)

則攝🕌,遺則合。”(《五紀》119-120)

前面說“盍民如時”🥒,後面說“遺則盍”。按照這個規律😠,前面說“ 民如時”🧖🏻♀️,後面應該說“X則

民如時”🧖🏻♀️,後面應該說“X則 ”❣️。但後文說的是“

”❣️。但後文說的是“ 則攝”⏩🥡,相當於“

則攝”⏩🥡,相當於“ ”的“

”的“ ”字卻放在了前面。顯然“

”字卻放在了前面。顯然“ 民如時”和“

民如時”和“ 則攝”中很可能有一處抄錯了👩🏼🏭🙆🏽♂️。我們認為“

則攝”中很可能有一處抄錯了👩🏼🏭🙆🏽♂️。我們認為“ 民如時”當為“攝民如時”之誤,該簡文原本應當爲:

民如時”當為“攝民如時”之誤,該簡文原本應當爲:

后歌曰⚁:“振振尚施,攝民如時,盍民如時🕺🏿。捷則攝,遺則盍。”

“捷”指戰勝,“遺”訓“亡失”,這裏當指戰爭中人馬亡失➗。此二句意謂打了勝仗就要整頓民衆(加以教誡),損兵失士就要聚合民衆(以此充足戰鬥力)🧚🏼♂️。如此則本篇兩處“遺”皆可如字讀。

四、其他一些有關《五紀》的零散意見

1.“祟”在包山簡中寫作 ,與“柰”同形🧑🏽。林澐據此認為“祟”、“柰”本一字[14]。郭永秉指出馬王堆帛書中的

,與“柰”同形🧑🏽。林澐據此認為“祟”、“柰”本一字[14]。郭永秉指出馬王堆帛書中的 、

、 (

( )實爲“蒜”字,從“柰(祟)”聲[15]。楚文字中亦有“祟”字作

)實爲“蒜”字,從“柰(祟)”聲[15]。楚文字中亦有“祟”字作 、

、 之形,一般認為是

之形,一般認為是 的訛體🦶🏿。但如果我們考察“祟”*sq?luts和“柰”*na:ts的讀音,就會發現它們聲韻都不合🤼,很難認同為一字。《五紀》中出現多個“祟”字🦹🏻♂️🦻🏼,除了一例作

的訛體🦶🏿。但如果我們考察“祟”*sq?luts和“柰”*na:ts的讀音,就會發現它們聲韻都不合🤼,很難認同為一字。《五紀》中出現多個“祟”字🦹🏻♂️🦻🏼,除了一例作 (簡97)外,其餘五例均作彎頭的

(簡97)外,其餘五例均作彎頭的 😶。古文字中直頭的

😶。古文字中直頭的 和彎頭的

和彎頭的 區別甚明,在文字演變過程中雖然有些彎頭的

區別甚明,在文字演變過程中雖然有些彎頭的 訛變成直頭的

訛變成直頭的 (比如“造”所從之聲符訛爲“告”),但相反的演變似乎較為罕見(

(比如“造”所從之聲符訛爲“告”),但相反的演變似乎較為罕見( à

à )。如此則

)。如此則 的字形反而可能是最原始的,“祟”可能經歷了

的字形反而可能是最原始的,“祟”可能經歷了 à

à à

à 的形體演變而與“柰”相混。

的形體演變而與“柰”相混。

2.

后閲其數🫳🏻👷🏼♂️,府受其 (敕),非佻非竊,勞人以思(息)。百官百工,百府百司👰🏿♀️,觀天四時👨🏻🏫,毋迷緒事。(《五紀》57-58)

(敕),非佻非竊,勞人以思(息)。百官百工,百府百司👰🏿♀️,觀天四時👨🏻🏫,毋迷緒事。(《五紀》57-58)

該句的“ ”字整理者分析為“從貝,力聲,通‘飭’”,沒有說明在句中是什麼意思✬。gefei(122樓)讀爲“敕”,訓爲“訓誡”。侯瑞華將“勞人以思”的“思”讀爲“息”[16]。我們認為gefei和侯瑞華之說可從。“敕”*r??k讀音與“力”*r?k極近🦉。簡文“百官百工👱🏼♀️,百府百司,觀天四時,毋迷緒事”是說政事要按天時而動,這是古人常有的天人相應的思想。前面所說的“后閱其數,府受其敕”🚣🏼♂️,應指“天時”一類上天的旨意而言🫂🚴🏻♂️。“后閱其數”的“數”指天之法則👻🫵🏼、規律,亦即“天道”😤。“閱”當從整理者說訓爲“察”。“府受其敕”的“敕”當指天之教誡。百府接受天之敕誡而行政事。“非佻非竊”的“佻”當從整理者說訓爲“偷”,即輕佻偷薄之義。簡文意謂“非敢偷薄,亦非敢非法竊據”🚴🏼。這都說的是敬重天道,依上天的訓誡亦即四時(自然規律)而行👃🏿,不敢懈怠,也不敢越雷池一步,如此則“勞人以息”🚀。“勞人”指操勞者⚁,該句意謂“勞人因此而得到休息,不會因官府不按天時行事而徒受折騰”🧖🏽♂️。“息”與“敕”都是職部字,正好相押。

”字整理者分析為“從貝,力聲,通‘飭’”,沒有說明在句中是什麼意思✬。gefei(122樓)讀爲“敕”,訓爲“訓誡”。侯瑞華將“勞人以思”的“思”讀爲“息”[16]。我們認為gefei和侯瑞華之說可從。“敕”*r??k讀音與“力”*r?k極近🦉。簡文“百官百工👱🏼♀️,百府百司,觀天四時,毋迷緒事”是說政事要按天時而動,這是古人常有的天人相應的思想。前面所說的“后閱其數,府受其敕”🚣🏼♂️,應指“天時”一類上天的旨意而言🫂🚴🏻♂️。“后閱其數”的“數”指天之法則👻🫵🏼、規律,亦即“天道”😤。“閱”當從整理者說訓爲“察”。“府受其敕”的“敕”當指天之教誡。百府接受天之敕誡而行政事。“非佻非竊”的“佻”當從整理者說訓爲“偷”,即輕佻偷薄之義。簡文意謂“非敢偷薄,亦非敢非法竊據”🚴🏼。這都說的是敬重天道,依上天的訓誡亦即四時(自然規律)而行👃🏿,不敢懈怠,也不敢越雷池一步,如此則“勞人以息”🚀。“勞人”指操勞者⚁,該句意謂“勞人因此而得到休息,不會因官府不按天時行事而徒受折騰”🧖🏽♂️。“息”與“敕”都是職部字,正好相押。

3.

五算合參👩🏿🎤,禮義所止,愛忠輔仁,建在父母🙍🏽🤏,矩方 圓,行用恭祀。(《五紀》16-17)

圓,行用恭祀。(《五紀》16-17)

“ ”整理者讀爲“規”。楚簡中{規}一般用

”整理者讀爲“規”。楚簡中{規}一般用 或從

或從 之字表示🛩,《五紀》中亦出現多處用“矞”表{規}的辭例👩🏻🎨。用“

之字表示🛩,《五紀》中亦出現多處用“矞”表{規}的辭例👩🏻🎨。用“ ”表{規}僅此一見,從用字習慣角度考慮殊爲可疑。此外🅰️,更為重要的是“耑”的讀音和“規”不合。tete說[17]👨🏿:

”表{規}僅此一見,從用字習慣角度考慮殊爲可疑。此外🅰️,更為重要的是“耑”的讀音和“規”不合。tete說[17]👨🏿:

耑聲字與“規”字上古音聲韻皆遠💂🏽♀️,耑聲字古音在端組元3部或端組歌3部,諧聲類型爲*Ton/*Toj;“規”字古音在見組支部,*K?e。若以“ ”字爲耑聲字🏌🏿,則“

”字爲耑聲字🏌🏿,則“ ”必不可能“音近”通假爲{規}。根據文意😽,此處“

”必不可能“音近”通假爲{規}。根據文意😽,此處“ ”字記錄的詞大概也是“所以爲圓者”🤵🏻。據音義推源,{團}{轉}{縳}{篿}{摶}{??}等詞同有圓轉之語源義,頗疑此處記錄的詞大概也與它們爲同源詞👚,或許就是《周禮?考工記?瓬人》“器中膞🐩,豆中縣♦︎。膞崇四尺♣︎,方四寸”所記錄的製作陶器的旋盤之詞{膞(??)}🧒🏻⛹️♂️。

”字記錄的詞大概也是“所以爲圓者”🤵🏻。據音義推源,{團}{轉}{縳}{篿}{摶}{??}等詞同有圓轉之語源義,頗疑此處記錄的詞大概也與它們爲同源詞👚,或許就是《周禮?考工記?瓬人》“器中膞🐩,豆中縣♦︎。膞崇四尺♣︎,方四寸”所記錄的製作陶器的旋盤之詞{膞(??)}🧒🏻⛹️♂️。

tete對讀音的分析可從,但把“ ”讀爲“??”則稍嫌不辭。從上下文看🧑🏿🎄,“矩方

”讀爲“??”則稍嫌不辭。從上下文看🧑🏿🎄,“矩方 圓”和“愛忠輔仁”一樣🫥🥦,都應該為兩個謂詞性結構並列。“矩方”就是簡18所謂的“爲方”、“成方”。《漢書·律曆志上》:“矩者,所以矩方器械,令不失其形也🧑🏿⚕️。”“

圓”和“愛忠輔仁”一樣🫥🥦,都應該為兩個謂詞性結構並列。“矩方”就是簡18所謂的“爲方”、“成方”。《漢書·律曆志上》:“矩者,所以矩方器械,令不失其形也🧑🏿⚕️。”“ ”應該是一個表示“爲圓”、“成圓”義的動詞。結合語音和辭例限制❓,我們認為這裡的“

”應該是一個表示“爲圓”、“成圓”義的動詞。結合語音和辭例限制❓,我們認為這裡的“ ”應當讀爲“轉”或“摶”👩🏽🎓。“轉圓”可能是“轉以成圓”或“轉之圓之”的意思《吳越春秋·勾踐陰謀外傳·勾踐十年》:“一夜天生神木一雙,大二十圍🆗,長五十尋。陽為文梓,陰為楩楠📫,巧工施校🫙👸🏻,制以規繩🌭,雕治圓轉🤌,刻削磨礱🪷,分以丹青,錯畫文章👷♂️,嬰以白璧,鏤以黃金,狀類龍蛇🤵🏽,文彩生光。”“圓轉”的用法可參。

”應當讀爲“轉”或“摶”👩🏽🎓。“轉圓”可能是“轉以成圓”或“轉之圓之”的意思《吳越春秋·勾踐陰謀外傳·勾踐十年》:“一夜天生神木一雙,大二十圍🆗,長五十尋。陽為文梓,陰為楩楠📫,巧工施校🫙👸🏻,制以規繩🌭,雕治圓轉🤌,刻削磨礱🪷,分以丹青,錯畫文章👷♂️,嬰以白璧,鏤以黃金,狀類龍蛇🤵🏽,文彩生光。”“圓轉”的用法可參。

[1] 該帖網址爲:http://www.bsm.org.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=12694

[2] 周忠兵謂該字左旁爲“廛”👩🏻🦽➡️, 其中的“矢”是“大”形之訛, 、

、 中“矢”進一步訛爲“夷”形,並認為“這種訛體因有聲符‘旦’的制約,使之不會被誤認為別的字”。(參看周忠兵🧑🏽🎄:《釋金文中的“廛”》,《出土文獻》第十二輯,中西書局🐛,2018 年,第

43-52 頁。)按👼🏽:根據我們對相關字形的排比,其中的“旦”應該是“日”加飾筆的繁形🕟🕺🏻,並不是聲符。

中“矢”進一步訛爲“夷”形,並認為“這種訛體因有聲符‘旦’的制約,使之不會被誤認為別的字”。(參看周忠兵🧑🏽🎄:《釋金文中的“廛”》,《出土文獻》第十二輯,中西書局🐛,2018 年,第

43-52 頁。)按👼🏽:根據我們對相關字形的排比,其中的“旦”應該是“日”加飾筆的繁形🕟🕺🏻,並不是聲符。

[3] 謝明文:《釋西周金文中的“垣”字》,《商周文字論集》,上海古籍出版社,2017年,265-270頁。

[4] 裘錫圭🏌🏼♀️:《〈戰國文字及其文化意義研究〉緒言》😄,《出土文獻與古文字研究》第 6 輯,上海古籍出版社,2015 年🍛🖇, 223—224 頁。

[5] 劉釗:《釋甲骨文中的“秉棘”》🧖🏽♀️,《書馨集——出土文獻與古文字論叢》❤️🔥,上海古籍出版社💯,2013年👨🔬,42-58頁🏌🏼♂️。

[6] 裘錫圭:《文字學概要(修訂本)》,商務印書館,2013年,54-57頁。

[7] 張鑫裕:《利用漢碑字形探究古文字問題一例:古文字中舊釋 “益”之字新釋——兼說“益”“溢”非古今字》,《漢碑字詞零釋及相關問題研究》,南開大學2019年碩士學位論文,49-78頁。

[8] 王力🤹🏼♂️:《同源字典》⛰,商務印書館🤾🏼♀️👨✈️,1982年🏃♀️,269頁。

[9] 轉引自郭理遠🖕🏼🤑:《從甲骨文的“矚”“燭”説到古代“燭”的得名原因及其源流》,《出土文獻與古文字研究》第9輯,上海古籍出版社,2020年,131-152頁🦹。

[10] 趙彤:《利用古文字資料考訂幾個上古音問題》,《語言研究的務實與創新——慶祝胡明揚教授八十華誕學術論文集》,外語教育與研究出版社,2004年👩🏿🔬,397-406頁。陳哲:《“遺”字古讀考》🙇🏻♂️,中山大學2019年本科學位論文(導師🏄♀️:陳斯鵬教授)🌻;陳哲👍🏽:《曾侯乙墓竹簡文字考釋二則》👨👩👦👦,《出土文獻(第十五輯)》💾,上海:中西書局,2019年👫🏻,131-136頁🍏。

[11] 徐寶貴:《金文研究五則》,張光裕🦮,黄德寬等主編📸:《古文字學論稿》,合肥:安徽大學出版社,2008年, 96-105頁👨🏽🌾。

[12] 趙彤:《利用古文字資料考訂幾個上古音問題》,《語言研究的務實與創新——慶祝胡明揚教授八十華誕學術論文集》⏫,外語教育與研究出版社🪯,2004年🔪,397-406頁👧。

[13] 邊田鋼↕️🍧:《牙喉音來源之以母及其上古音值》,《語言科學》,2018年第3期, 312-327頁。

[14] 林澐👨🏽:《讀包山簡札記七則》💂🏿,《林澐學術文集》,中國大百科全書出版社👩🏽🦰,1998年✥,19-21頁。

[15] 郭永秉:《說“蒜”、“祘”》,《古文字與古文獻論集》,上海:上海古籍出版社💁,2011年,278-286頁🤙。

[16] 清華大學出土文獻讀書會⏮:《清華簡第十一輯整理報告補正》🐕,https://www.ctwx.tsinghua.edu.cn/info/1081/2749.htm

[17] 參看:/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=25028

本文收稿日期为2021-12-30

本文发布日期为2021-12-31

点击下载附件🔇👆: 2259王鵬遠、陳哲:清華簡《五紀》讀札.docx

下载次数🏄🏽♀️:141

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址👩🚒:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🧑🏼⚕️⛹🏼♂️:693393