甲骨文字考釋四則

(首發)

方稚松

北京外國語大學中國語言文學學院

【內容摘要】 本文對殷墟甲骨文中的鼄、 ![]() 🕜、

🕜、![]() 三字作了考釋,並對過去關於“俞”字的錯誤認識作了辨正。

三字作了考釋,並對過去關於“俞”字的錯誤認識作了辨正。

【關鍵字】甲骨文🪃;鼄;![]() ;

;![]() ;俞

;俞

一、 鼄

殷墟甲骨文的甲橋刻辭中有這樣一例:

我![]() 五十。 《合》9187[賓組[1]]

五十。 《合》9187[賓組[1]]

辭中的![]() 字舊有釋“萬”🧑🏻🦼➡️、釋“黽”、釋“龜”等說🤘🏼;對於這條刻辭,舊也多認為辭中省略了動詞。實際上💁🏻♂️,這些看法都是不正確的🧝🏿♀️。關於

字舊有釋“萬”🧑🏻🦼➡️、釋“黽”、釋“龜”等說🤘🏼;對於這條刻辭,舊也多認為辭中省略了動詞。實際上💁🏻♂️,這些看法都是不正確的🧝🏿♀️。關於![]() 字,劉釗先生在《釋甲骨文耤、羲😆、蟺、敖、

字,劉釗先生在《釋甲骨文耤、羲😆、蟺、敖、![]() 诸字》一文中認為它與“

诸字》一文中認為它與“![]() ”為一類,當釋為“鼄”[2],這一釋讀完全正確。不過🤚,對於此字在句中的含義劉先生認為還不清楚📓,未作解釋。

”為一類,當釋為“鼄”[2],這一釋讀完全正確。不過🤚,對於此字在句中的含義劉先生認為還不清楚📓,未作解釋。

我們在整理背甲記事刻辭時,發現有這樣一條殘辭:

我![]()

![]() 🫵🏽🏌🏿♀️。 《京津》264[賓組]

🫵🏽🏌🏿♀️。 《京津》264[賓組]

辭中的![]() 🧜🏻♂️,前引劉先生文認為是加注了聲符的“鼄 ”🤛🏼🧑🏻🍳,這也應當是可信的。這條背甲刻辭中的“鼄”與上面《合》9187中的

🧜🏻♂️,前引劉先生文認為是加注了聲符的“鼄 ”🤛🏼🧑🏻🍳,這也應當是可信的。這條背甲刻辭中的“鼄”與上面《合》9187中的![]() 用法無疑是一樣的,從語法位置看,應用作動詞🏄🏿♂️。而在這種甲橋和背甲記事刻辭中💃🏻,動詞多是表示進獻🧑🍼、貢納之類的意思,故上引兩條刻辭中的“鼄”應有進獻🫅🏼、貢納之義。對此𓀉,金文中有關琱生的幾件銅器銘文可為我們提供證明。

用法無疑是一樣的,從語法位置看,應用作動詞🏄🏿♂️。而在這種甲橋和背甲記事刻辭中💃🏻,動詞多是表示進獻🧑🍼、貢納之類的意思,故上引兩條刻辭中的“鼄”應有進獻🫅🏼、貢納之義。對此𓀉,金文中有關琱生的幾件銅器銘文可為我們提供證明。

五年琱生簋(《集成》4292)中有這樣一句🪸:

余![]() 于君氏大章,報婦氏帛束👩👧、璜。

于君氏大章,報婦氏帛束👩👧、璜。

新近發現的琱生大口尊中也有類似的話 [3]🧙🏽👟:

余![]() 大章👼🏼,報婦氏帛束、璜一🥟。

大章👼🏼,報婦氏帛束、璜一🥟。

另外,《集成》2342中的“![]() ”與

”與![]() 、

、![]() 也應該是同一個字,不過“

也應該是同一個字,不過“![]() ”是用作人名的。琱生器銘文中的

”是用作人名的。琱生器銘文中的 ![]() 、

、![]() 詞義上學界一致認為當理解為進獻、奉納之義;但在字形分析上多有爭議🧱,其中以分析為從叀從黽和從熏從黽說影響最大[4]🕝,這在目前有關討論新出琱生尊的論文中也體現的較為明顯[5]。認為從叀的學者多將此字讀為“惠”🍗,認為從熏的現多從李學勤先生意見將此字讀為“問”,假為“獻”[6]。而方勇先生在《釋五年琱生尊中的

詞義上學界一致認為當理解為進獻、奉納之義;但在字形分析上多有爭議🧱,其中以分析為從叀從黽和從熏從黽說影響最大[4]🕝,這在目前有關討論新出琱生尊的論文中也體現的較為明顯[5]。認為從叀的學者多將此字讀為“惠”🍗,認為從熏的現多從李學勤先生意見將此字讀為“問”,假為“獻”[6]。而方勇先生在《釋五年琱生尊中的 ![]() 字》則將該字形分析為從柬從黽 [7]♨️✳️,讀為“薦”⬛️。從金文中的這些字形看🫠🌖,學者將它分析為從叀從熏從柬都有一定的道理。不過📊,我們認為還是前引劉釗先生文將此字與甲骨文中的

字》則將該字形分析為從柬從黽 [7]♨️✳️,讀為“薦”⬛️。從金文中的這些字形看🫠🌖,學者將它分析為從叀從熏從柬都有一定的道理。不過📊,我們認為還是前引劉釗先生文將此字與甲骨文中的![]() 視為一字這一意見最為正確。袁金平先生在《新見西周琱生尊銘文考釋》一文中就是從劉先生之說將此字釋為鼄的[8]📑。但劉釗先生將甲骨文中

視為一字這一意見最為正確。袁金平先生在《新見西周琱生尊銘文考釋》一文中就是從劉先生之說將此字釋為鼄的[8]📑。但劉釗先生將甲骨文中![]() 、

、![]() 諸字上所從都釋為“束”並不準確。甲骨文中有些

諸字上所從都釋為“束”並不準確。甲骨文中有些![]() 字上面明顯是從

字上面明顯是從![]() 、

、![]() 的🛄,如《合》27378、27379、27380等(參看《殷墟甲骨刻辭類纂》 1278頁,下简称《類纂》)。

的🛄,如《合》27378、27379、27380等(參看《殷墟甲骨刻辭類纂》 1278頁,下简称《類纂》)。![]() 與

與![]() 多釋為“橐”,古文字中🫷,東🫴🏼、束、橐等字都與橐囊之物有關💇🏿♂️,字音上也有關係◀️,在作為偏旁時可通用[9]。如

多釋為“橐”,古文字中🫷,東🫴🏼、束、橐等字都與橐囊之物有關💇🏿♂️,字音上也有關係◀️,在作為偏旁時可通用[9]。如![]() 又作

又作![]() (《類纂》939頁),

(《類纂》939頁),![]() 又作

又作![]() (《類纂》1233頁)🤠。金文中的

(《類纂》1233頁)🤠。金文中的![]() 📁、

📁、![]() 🖱,象蜘蛛的軀幹部分與上面所從交織在一起👨🏼🌾,形成類似於“叀”的字形🚵。而此字上面所從也應是與橐囊之類有關的字形,我們之所以說學者將其看成從熏從柬有一定道理⚾️,是因為熏和柬的字形也是與束、囊之類有關的[10]😉。但考慮到甲骨文中該字是明確應讀為“鼄”的,所以金文中的此字不應分析為從熏、從柬或從叀得聲🧑🏿⚖️,還是應當釋為“鼄”。這種表進獻義的“鼄”究竟相當於後世的哪一個詞🐪,現還不易確定🧔🏿♀️,有待研究。

🖱,象蜘蛛的軀幹部分與上面所從交織在一起👨🏼🌾,形成類似於“叀”的字形🚵。而此字上面所從也應是與橐囊之類有關的字形,我們之所以說學者將其看成從熏從柬有一定道理⚾️,是因為熏和柬的字形也是與束、囊之類有關的[10]😉。但考慮到甲骨文中該字是明確應讀為“鼄”的,所以金文中的此字不應分析為從熏、從柬或從叀得聲🧑🏿⚖️,還是應當釋為“鼄”。這種表進獻義的“鼄”究竟相當於後世的哪一個詞🐪,現還不易確定🧔🏿♀️,有待研究。

此外🦓,下面這兩條卜辭中的![]() 可能也應釋為鼄👩🏽🦲,表進獻之義。

可能也應釋為鼄👩🏽🦲,表進獻之義。

貞:其用竹![]() 羌,叀

羌,叀![]() 彡用🧑🏼🤝🧑🏼。 《合》451[賓三]

彡用🧑🏼🤝🧑🏼。 《合》451[賓三]

![]() 竹

竹![]() 羌

羌![]() 。 《合》452[賓三]

。 《合》452[賓三]

竹![]() 羌就是竹進獻的羌,類似於卜辭常見的“ 某以羌”(《類纂》22🧑🏻🏫、43頁)、“某來羌”(《類纂》43頁)。

羌就是竹進獻的羌,類似於卜辭常見的“ 某以羌”(《類纂》22🧑🏻🏫、43頁)、“某來羌”(《類纂》43頁)。

二、![]()

甲骨文中的“![]() ”字主要見於以下辭例🚙📱:

”字主要見於以下辭例🚙📱:

癸巳卜,殻貞:旬亡![]() 。王占曰☝️:乃茲亦

。王占曰☝️:乃茲亦![]() 求(咎[11])👮🏿♀️,若偁🐖。

求(咎[11])👮🏿♀️,若偁🐖。

甲午王往逐兕,小臣甾車(![]() ),馬硪🩸👨👧👧,

),馬硪🩸👨👧👧,![]() 王車,子央亦顚[12]。

王車,子央亦顚[12]。

《合》10405正[典賓]

戊午卜,爭貞:水其![]() 茲邑。 《合》13584[典賓]

茲邑。 《合》13584[典賓]

癸卯卜,賓貞🐫🧑🏻🔬:![]()

![]()

![]() 我,

我,![]() ⚡️,

⚡️,![]() (翦[13])🤷🏽♀️。 《合》9507正[賓一]

(翦[13])🤷🏽♀️。 《合》9507正[賓一]

丁丑卜👨🏽🏫🧞,賓貞:勿![]() 歲卜

歲卜![]() 求(咎),

求(咎),![]() 。用。弗遭[14]

。用。弗遭[14]![]()

![]() 👩👧👧。

👩👧👧。

《合》15485[賓三]

丁酉卜,![]() 貞🩱:多君曰:“來弔以

貞🩱:多君曰:“來弔以![]() ”,王曰:“余其

”,王曰:“余其![]() ”,从王。 十月。 《合》24134[出二]

”,从王。 十月。 《合》24134[出二]

前兩條卜辭中的“![]() ”,姚孝遂先生在《甲骨文字詁林》該字頭下的按語中說:“‘

”,姚孝遂先生在《甲骨文字詁林》該字頭下的按語中說:“‘![]() ’之義為‘薄’,為‘迫’”[15],這是十分正確的。實際上,該字就可讀為薄🧑🏻💼。

’之義為‘薄’,為‘迫’”[15],這是十分正確的。實際上,該字就可讀為薄🧑🏻💼。![]() 字應分析為從丂,

字應分析為從丂,![]() 聲🤔🏊🏼。《說文·木部》收有“

聲🤔🏊🏼。《說文·木部》收有“![]() ”字,許慎分析為“從木👨🎤,

”字,許慎分析為“從木👨🎤,![]() 聲🆙。讀若薄。”這可作為將

聲🆙。讀若薄。”這可作為將![]() 讀作薄的直接證據。我们知道所谓

讀作薄的直接證據。我们知道所谓![]() 即為兔字(《說文》分為兩字),兔為透母魚部字🤬,而薄為並母鐸部字。兩字韻部魚鐸為陰入對轉,聲母透並分屬舌唇,也存在相通可能。如亳從乇得聲🧛🏿,豹從勺得聲,而的也從勺得聲(這兩例蒙張富海先生告知) 🤵🏻♀️;金文中讀為“鮑”的 “

即為兔字(《說文》分為兩字),兔為透母魚部字🤬,而薄為並母鐸部字。兩字韻部魚鐸為陰入對轉,聲母透並分屬舌唇,也存在相通可能。如亳從乇得聲🧛🏿,豹從勺得聲,而的也從勺得聲(這兩例蒙張富海先生告知) 🤵🏻♀️;金文中讀為“鮑”的 “![]() ”(《集成》142、271,鲍子鼎[16])從“陶”得聲 (此例蒙謝明文先生告知),這些都是舌音和唇音相通的證據。此外, 金文中常用於“豐豐

”(《集成》142、271,鲍子鼎[16])從“陶”得聲 (此例蒙謝明文先生告知),這些都是舌音和唇音相通的證據。此外, 金文中常用於“豐豐![]()

![]() ” 中的

” 中的![]() 🙋🏿♂️,唐蘭先生認為當分析為從泉

🙋🏿♂️,唐蘭先生認為當分析為從泉 ![]() 聲👨🎤,與《說文》

聲👨🎤,與《說文》![]() 讀若薄同[17]。郭沫若先生《兩周金文辭大系》贊同唐說🤾,並補充了下面這條證據:士父鐘中“豐豐

讀若薄同[17]。郭沫若先生《兩周金文辭大系》贊同唐說🤾,並補充了下面這條證據:士父鐘中“豐豐![]()

![]() ”之“

”之“![]() ”作“

”作“![]() ”🚕,“

”🚕,“![]() ”在石鼓文中與庶、

”在石鼓文中與庶、![]() 為韻𓀄,知“

為韻𓀄,知“![]() ”聲在魚部,正為薄之音[18]。雖然此說在學界未能成定論🦹🏻♀️,但這對我們將

”聲在魚部,正為薄之音[18]。雖然此說在學界未能成定論🦹🏻♀️,但這對我們將![]() 字分析為從

字分析為從![]() 得聲還是有利的。

得聲還是有利的。

我們發現在甲骨和金文中👱🏿♂️,“薄”“博”之類字與“敦”在詞義上常有相通之處。例如甲骨文中有下面幾條卜辭可與上舉《合》13584相對照。

辛卯卜,大貞:洹引💃,弗![]() 邑🧑🏽🦰。七月。 《合》23717[出一]

邑🧑🏽🦰。七月。 《合》23717[出一]

壬申卜:川![]() 。

。

壬申卜🥎:川弗![]() 💚。

💚。

《屯南》2161(《合》18915+34150+35290[19]同文)[歴一]

這幾條卜辭都是說水災之事。楊樹達《卜辭求義》對《合》23717有過很好的解釋🙎🏼♀️:“![]() ,經傳通作敦🧜🏻,此貞🐒:‘洹水盛漲🦹♂️,不至敦迫商邑否也。’《詩》《北門》《常武》《釋文》並引《韓詩》雲💁♀️:‘敦,迫也’”[20]。《屯南》2161中的

,經傳通作敦🧜🏻,此貞🐒:‘洹水盛漲🦹♂️,不至敦迫商邑否也。’《詩》《北門》《常武》《釋文》並引《韓詩》雲💁♀️:‘敦,迫也’”[20]。《屯南》2161中的![]() 應為“敦邑”二字的合書,“敦”字為借邑字上面部分而有所省,卜辭也是貞問水患的🧑🏽🎤。《合》13584中的“

應為“敦邑”二字的合書,“敦”字為借邑字上面部分而有所省,卜辭也是貞問水患的🧑🏽🎤。《合》13584中的“![]() ”應與這種“敦”的含義相近,辭意是貞問洪水是否會逼進此邑☂️。《淮南子·本經訓》💇🏽♀️🦵🏻:“舜之時,共工振滔洪水,以薄空桑。”其中“薄”字含義與《合》13584一致。

”應與這種“敦”的含義相近,辭意是貞問洪水是否會逼進此邑☂️。《淮南子·本經訓》💇🏽♀️🦵🏻:“舜之時,共工振滔洪水,以薄空桑。”其中“薄”字含義與《合》13584一致。

金文中有“![]() 伐”(《集成》10173)🐔,“敦伐”(《集成》260🪚、《集成》2833🦹🏽♀️、《近出》873), “敦

伐”(《集成》10173)🐔,“敦伐”(《集成》260🪚、《集成》2833🦹🏽♀️、《近出》873), “敦![]() ” (《集成》4329)🧔🏽♀️;《詩經》中還有“薄伐”、“鋪敦” (王國維《鬼方昆夷玁狁考》案即

” (《集成》4329)🧔🏽♀️;《詩經》中還有“薄伐”、“鋪敦” (王國維《鬼方昆夷玁狁考》案即![]() 敦[21])等詞,這些詞中的“薄(

敦[21])等詞,這些詞中的“薄(![]() 、

、![]() )”與“敦”都是攻伐👗、攻擊之義🧝🏽♀️。上面《合》9507正中的“

)”與“敦”都是攻伐👗、攻擊之義🧝🏽♀️。上面《合》9507正中的“![]() ”就應讀為這種表“擊、伐”義的“薄” 🧗🏼。

”就應讀為這種表“擊、伐”義的“薄” 🧗🏼。

《合》10405正中的驗辭部分📤,極為生動形象地描述了商王打獵過程中的一次意外。這次意外是這樣的:小臣甾的車軸斷了(由此處車的字形可知)🕺🏻,馬硪,硪📪,李學勤先生《論“婦好”墓的年代及有關問題》讀為俄,義為斜[22],可從,即馬倒下之義。![]() 🧓🏻🥫,李先生認為從“丂”得聲,可讀為“考 ”,意為“擊”。我們認為李先生將“

🧓🏻🥫,李先生認為從“丂”得聲,可讀為“考 ”,意為“擊”。我們認為李先生將“![]() ”訓為“擊”是可從的🧑🦯,不過應讀為從“

”訓為“擊”是可從的🧑🦯,不過應讀為從“![]() ”得聲的“薄”🤳🏼🔰。卜辭意為小臣甾的馬歪倒迫擊到王的車,子央也摔了下來🌗🚵🏻♂️。《楚辭·九歌》“車錯轂兮短兵接”👰🏽♀️,王逸《楚辭章句》:“錯,交也☠️,短兵🛖👦🏿,刀劍也💫。言戎車相迫,輪轂交錯🙏,長兵不施♟,故用刀劍🧑✈️,以相接擊也🧤。” 這種“戎車相迫”中“迫”字用法 與甲骨文中的“薄王車”之“薄”是一样的🙎🏿♂️,表示撞击之义。

”得聲的“薄”🤳🏼🔰。卜辭意為小臣甾的馬歪倒迫擊到王的車,子央也摔了下來🌗🚵🏻♂️。《楚辭·九歌》“車錯轂兮短兵接”👰🏽♀️,王逸《楚辭章句》:“錯,交也☠️,短兵🛖👦🏿,刀劍也💫。言戎車相迫,輪轂交錯🙏,長兵不施♟,故用刀劍🧑✈️,以相接擊也🧤。” 這種“戎車相迫”中“迫”字用法 與甲骨文中的“薄王車”之“薄”是一样的🙎🏿♂️,表示撞击之义。

《合》15485中的“![]() ”可能也是迫近之義🈚️,表示災禍的臨近。《合》24134中“

”可能也是迫近之義🈚️,表示災禍的臨近。《合》24134中“![]() ”似用為名詞,意思不清楚。此外🌦🤓,婦好墓中的“司

”似用為名詞,意思不清楚。此外🌦🤓,婦好墓中的“司![]() 母”之“

母”之“![]() ”也不知該作何解釋🪃。

”也不知該作何解釋🪃。

三、![]()

在甲骨文的甲橋刻辭中有一個表示龜甲貢納者的![]() (《合》267反、2437反⛸、5531反甲🙆♂️、9270👨🏻🔧、9271、9272👨🏼🌾、10601反)。此字見《甲骨文編》3845號,《甲骨文編》下舉有《乙》 5703(即《合》2437反)一例🌥。李宗焜先生《殷墟甲骨文字表》(下簡稱《字表》[23])1811,沈建華、曹錦炎先生《新編甲骨文字形總表》(下簡稱《總表》[24])1825字頭下都列有此字👨🏼🦰,《總表》下還舉有《合》9272一例。《類纂》未列此字形,但 2920字頭下列有

(《合》267反、2437反⛸、5531反甲🙆♂️、9270👨🏻🔧、9271、9272👨🏼🌾、10601反)。此字見《甲骨文編》3845號,《甲骨文編》下舉有《乙》 5703(即《合》2437反)一例🌥。李宗焜先生《殷墟甲骨文字表》(下簡稱《字表》[23])1811,沈建華、曹錦炎先生《新編甲骨文字形總表》(下簡稱《總表》[24])1825字頭下都列有此字👨🏼🦰,《總表》下還舉有《合》9272一例。《類纂》未列此字形,但 2920字頭下列有![]() ,例子為《合》5531反甲一條刻辭。《字表》3225、《總表》3348也都保留有此字頭。實際上🦵🏽,《合》 5531反甲中也是作

,例子為《合》5531反甲一條刻辭。《字表》3225、《總表》3348也都保留有此字頭。實際上🦵🏽,《合》 5531反甲中也是作![]() 的😣,

的😣,![]() 字實應取消👩👦。關於

字實應取消👩👦。關於![]() 字,陳漢平先生《古文字釋叢》謂該字從虎省乂聲,《說文》😭🚖:“

字,陳漢平先生《古文字釋叢》謂該字從虎省乂聲,《說文》😭🚖:“![]() ,虎貌,從虎☠️,乂聲”[25]🧝🏼♂️。陳先生的這一釋讀並不可靠,該字上從虎頭沒有問題,但下所從是

,虎貌,從虎☠️,乂聲”[25]🧝🏼♂️。陳先生的這一釋讀並不可靠,該字上從虎頭沒有問題,但下所從是 ![]() 而非乂🦤。至于

而非乂🦤。至于![]() 字,甲骨文中表示“西”的一種字形(如《合》28190、30284🕺🏽、30600🚶🏻♂️➡️、36387、36790👨🏻🦼➡️🐻❄️、《英藏》1781)與之相同[26],金文中“覃”字

字,甲骨文中表示“西”的一種字形(如《合》28190、30284🕺🏽、30600🚶🏻♂️➡️、36387、36790👨🏻🦼➡️🐻❄️、《英藏》1781)與之相同[26],金文中“覃”字![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 上面的字形也與之相同。對於前一種表示 “西”的字形👩🦼,現學界多認為是“囟”,假借為“西”👯♂️;而對於“覃”字中的字形👮🏻♂️,學界根據晉姜鼎中覃字寫作

上面的字形也與之相同。對於前一種表示 “西”的字形👩🦼,現學界多認為是“囟”,假借為“西”👯♂️;而對於“覃”字中的字形👮🏻♂️,學界根據晉姜鼎中覃字寫作 ![]() ,認為當釋為“鹵”。也就是說,

,認為當釋為“鹵”。也就是說, ![]() 即可理解為西👨🏽🔧,又可理解為鹵,這可看作一形多用。當然🖖,也有學者認為“西”“鹵”本為一字[27]。不管採用哪種理解,古文字中“西(指作“囟”字的那些字形)”與“鹵” 的字形關係密切是肯定的。這在甲骨文“西 ”字的異體中就有表現。張玉金先生在談到甲骨文“西”字的各種異體時列舉有下列幾條卜辭[28]🏊🏻♀️:

即可理解為西👨🏽🔧,又可理解為鹵,這可看作一形多用。當然🖖,也有學者認為“西”“鹵”本為一字[27]。不管採用哪種理解,古文字中“西(指作“囟”字的那些字形)”與“鹵” 的字形關係密切是肯定的。這在甲骨文“西 ”字的異體中就有表現。張玉金先生在談到甲骨文“西”字的各種異體時列舉有下列幾條卜辭[28]🏊🏻♀️:

己未卜, 貞:燎![]()

![]() 🧑🏽🚀,冊大甲。 《合》1441[典賓]

🧑🏽🚀,冊大甲。 《合》1441[典賓]

其从![]() 爯眾👫。 《合》31996[歷二]

爯眾👫。 《合》31996[歷二]

這種“西”字的寫法與鹵(![]() )是很接近的🛀🏻。而甲骨文中的鹵有時也會寫作“囟”的字形🏈,如下面這版甲骨上的卜辭。

)是很接近的🛀🏻。而甲骨文中的鹵有時也會寫作“囟”的字形🏈,如下面這版甲骨上的卜辭。

己酉卜,賓貞:肇![]() 。 《合》7023正[典賓]

。 《合》7023正[典賓]

以![]() 五 。 《合》7023反[典賓]

五 。 《合》7023反[典賓]

正面卜辭中的“肇”與反面的“以”意思相近🏌🏻♀️,有致送之義[29]。卜辭正面貞卜致送鹵之事🦹🏻♀️,反面是其驗辭🧨,表示帶來鹵的數量有五個。其中反面“鹵”的字形與“囟”字無別🤽♂️🎧。

至於金文及楚簡中“西(或理解為囟)”字形與“鹵”字形的關係,白於藍先生在《曾侯乙墓竹簡中的“鹵”和“櫓”》一文中 曾作过说明[30]🧑🏽⚖️,白先生除了上舉“覃”字外🏄,還列舉了其他一些字形🗼♎️,我們可將其概括為以下幾組:

第一組:迺

金文中的“迺”一般作![]() (《集成》2841 毛公鼎)⌚️,但也有作

(《集成》2841 毛公鼎)⌚️,但也有作![]() 、

、 ![]() (《集成》9901)🦏、

(《集成》9901)🦏、![]() 🤶🐈、

🤶🐈、![]() (

(![]() 簋[31])的。其實在甲骨文中“迺”字就是

簋[31])的。其實在甲骨文中“迺”字就是![]() 🦸🏽、

🦸🏽、![]() 與

與![]() 、

、![]() 並見的🕟🙍🏽♂️。

並見的🕟🙍🏽♂️。

第二組🐡:鈚

金文中的鈚字多作![]() (《集成》3776)

(《集成》3776) ![]() (《集成》9978)

(《集成》9978)![]() (《集成》9979)🫰🏻,從囟,而《集成》9981中此字摹本作

(《集成》9979)🫰🏻,從囟,而《集成》9981中此字摹本作![]() ,字形所從与“卤”相同。

,字形所從与“卤”相同。

第三組👞:鹽及從鹽的盬

包山簡中的![]() (《包》2.147)學者們釋為“鹽”[32]🤶🏿,上所從鹵字寫法與甲骨文中的

(《包》2.147)學者們釋為“鹽”[32]🤶🏿,上所從鹵字寫法與甲骨文中的![]() 相同🤌。另外包山簡中常見的盬字作以下幾形(參《楚系簡帛文字編》839-841頁):

相同🤌。另外包山簡中常見的盬字作以下幾形(參《楚系簡帛文字編》839-841頁):

A![]() B

B![]()

![]() C

C![]()

其中C字形所從與包山簡中的“西(![]() )”字形完全相同。

)”字形完全相同。

綜上可知單獨![]() 這一字形即可理解為西,又可理解為鹵📸,那麼上面所討論的甲骨文中

這一字形即可理解為西,又可理解為鹵📸,那麼上面所討論的甲骨文中![]() 字所從的

字所從的![]() 是應該看成“西”🧙🏼,還是該看作“鹵”呢❎?我們傾向于看作“鹵”🚴♂️, 而

是應該看成“西”🧙🏼,還是該看作“鹵”呢❎?我們傾向于看作“鹵”🚴♂️, 而![]() 應該就是後世盧、膚、慮等字所從的

應該就是後世盧、膚、慮等字所從的![]() 🧑🏿🏫。

🧑🏿🏫。

舊多認為![]() 是由甲骨文中的

是由甲骨文中的![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 逐步演變而來,實際上,從金文及戰國文字的一些字形看🤱🏽🥠,其來源比較複雜。

逐步演變而來,實際上,從金文及戰國文字的一些字形看🤱🏽🥠,其來源比較複雜。

首先😭,我們可將金文中有關從![]() 的字分為這樣兩類[33]🥷🏼🎖:

的字分為這樣兩類[33]🥷🏼🎖:

第一類:

A:A1![]() (《集成》2784)A2

(《集成》2784)A2![]() (《集成》2784)

(《集成》2784)

B🏦:![]() (《集成》2780)

(《集成》2780)

C:![]() (《集成》4466)

(《集成》4466)

D💁🏿♂️:![]() (《集成》3465)

(《集成》3465)

第二類♔:

A:![]() (《集成》10126)

(《集成》10126) ![]() (《集成》4628)

(《集成》4628)

B🤘🏻:![]() (《集成》10386 )

(《集成》10386 )![]() (《集成》10391)

(《集成》10391)

C:![]() (《集成》2831)

(《集成》2831)![]() (《集成》5950)

(《集成》5950)

D:![]() (《集成》4631 4632)

(《集成》4631 4632)![]() (《集成》245)

(《集成》245)

E:![]() (般殷鼎 )

(般殷鼎 )

F✌🏼: ![]()

![]() (《集成》174)

(《集成》174)![]() (《集成》180)

(《集成》180)![]() (《集成》4152)

(《集成》4152)![]() (《近出》4)

(《近出》4)

G🧑🏿✈️⛹🏽:![]() (《集成》11073)👨🏽🔧、

(《集成》11073)👨🏽🔧、![]() (《集成》10390)

(《集成》10390)

H:![]() (《集成》12113)

(《集成》12113)

I:![]() (《近出》484)

(《近出》484)

上面第一類中諸字所從的![]() 應是和甲骨文

應是和甲骨文![]() 😄、

😄、![]() 、

、![]() 一脈相承的。第二類字形所從

一脈相承的。第二類字形所從![]() 字中“虍”下面字形與第一類明顯不同,過去多以為是由第一類字中的 “

字中“虍”下面字形與第一類明顯不同,過去多以為是由第一類字中的 “![]()

![]() ”訛變而來,實在是難以令人相信🤟。其實,王國維在《觀堂集林》卷六《釋由上》中已指出第二類字形中所從乃是卣字,對此,目前學界似乎較少有人注意,筆者僅見上引白於藍文持贊成觀點。我們若將上面第二類字形與下列的卣字比較,不難發現王氏之說應當是可信的

”訛變而來,實在是難以令人相信🤟。其實,王國維在《觀堂集林》卷六《釋由上》中已指出第二類字形中所從乃是卣字,對此,目前學界似乎較少有人注意,筆者僅見上引白於藍文持贊成觀點。我們若將上面第二類字形與下列的卣字比較,不難發現王氏之說應當是可信的

![]()

![]()

![]() (《集成》2841)

(《集成》2841)![]() (《集成》9898)

(《集成》9898)![]() (《集成》4318)

(《集成》4318)

上面第二類字形中的![]() 下有加皿或肉(或兩者都有)的字形,下加皿即可隸定為盧,加肉即為膚💃🏻,以膚字常見。

下有加皿或肉(或兩者都有)的字形,下加皿即可隸定為盧,加肉即為膚💃🏻,以膚字常見。

上面這兩類字不僅字形區別明顯🪖,詞義上也明顯不同🤟🏽,並沒有混用👨🦱。其中第一類中A1和B用為建築地點名廬🛌🏼,A2借為旅,C在銘文中是用作地名🧑🏻,D為人名。另外🙅🏼🙋,《近出》523中的![]() (摹本作

(摹本作![]() )學界多釋為虜,“虍”下所從較為特殊,不知釋為“虜”是否可靠🔉。若可靠,則可看作是這類中“

)學界多釋為虜,“虍”下所從較為特殊,不知釋為“虜”是否可靠🔉。若可靠,則可看作是這類中“![]() ”字的一個訛變🔵。第二類中的 A、B、C、D多用為金屬名或器名;E應為思慮之慮;F為地名莒🦹♂️;G是閭,在《集成》11073中是地名💋,在《集成》10390中通器名“盧”;H為水名廬江之廬;I这一字形較為特殊,有學者釋為“

”字的一個訛變🔵。第二類中的 A、B、C、D多用為金屬名或器名;E應為思慮之慮;F為地名莒🦹♂️;G是閭,在《集成》11073中是地名💋,在《集成》10390中通器名“盧”;H為水名廬江之廬;I这一字形較為特殊,有學者釋為“![]() ”[34],有學者釋為“虜”[35],作地名🧝🏿♂️。

”[34],有學者釋為“虜”[35],作地名🧝🏿♂️。

下面,我們再看看戰國文字中一些學界多認為從![]() 的字,我們按照“

的字,我們按照“![]() ”下所從字形分為以下幾類。

”下所從字形分為以下幾類。

第一類👨🦰:1😭、楚簡文字👩👧👧:![]() 🟰、

🟰、![]() 👮🏻♂️、

👮🏻♂️、![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() (參《楚系簡帛文字編》)

(參《楚系簡帛文字編》)

2🚖、貨幣文字👨🏼🏫:![]() (《貨系》3793)、

(《貨系》3793)、![]() (《貨系》3794)、

(《貨系》3794)、![]() (《貨系》991)、

(《貨系》991)、![]() (《貨系》996)

(《貨系》996)

3🧑🏻🏫、![]() (《陶彙》3.421)

(《陶彙》3.421)

第二類:![]() (《璽彙》3418)、

(《璽彙》3418)、![]() (《貨系》581)📱、

(《貨系》581)📱、![]() (《貨系》584)🧁、

(《貨系》584)🧁、![]() (《貨系》586)、

(《貨系》586)、![]() (《貨系》1216)、

(《貨系》1216)、![]() (《貨系》1217)、

(《貨系》1217)、![]() (《貨系》1219)

(《貨系》1219)

第三類🙇🏽♀️🦹🏼♀️:1、三晋文字: ![]() (《璽彙》1302)🤱🏽、

(《璽彙》1302)🤱🏽、![]() (《璽彙》3775)💩、

(《璽彙》3775)💩、![]() (《璽彙》2106)、

(《璽彙》2106)、![]() (《璽彙》2107)🤽🏿、

(《璽彙》2107)🤽🏿、![]() (《璽彙》2878)

(《璽彙》2878)

2🟪、齊系文字:![]() (《璽彙》3755)、

(《璽彙》3755)、![]() (《璽彙》3561🧬🫥,3665同)、

(《璽彙》3561🧬🫥,3665同)、![]() (《璽彙》3921)、

(《璽彙》3921)、![]() (《陶彙》3.1109)、

(《陶彙》3.1109)、 ![]() (《陶彙》3.676)、

(《陶彙》3.676)、 ![]() (《陶彙》3. 1268)、

(《陶彙》3. 1268)、![]() (《陶彙》3.335)🥻、

(《陶彙》3.335)🥻、![]() (《陶彙》3.1048)、

(《陶彙》3.1048)、![]() (《陶彙》3.1049)、

(《陶彙》3.1049)、![]() (《陶彙》3.683)🌎、

(《陶彙》3.683)🌎、![]() (《陶彙》3.913)🧛🏻♀️、

(《陶彙》3.913)🧛🏻♀️、![]() (《陶彙》3.515)🐹、

(《陶彙》3.515)🐹、![]() (《陶彙》3.513)、

(《陶彙》3.513)、![]() (《陶彙》3.498)

(《陶彙》3.498)

第四類:![]() (《璽彙》5675)

(《璽彙》5675)![]() (《璽彙》0656)

(《璽彙》0656)

第五類🏋️♀️: 1♥︎、楚簡文字:![]()

![]()

![]()

![]() (參《郭店楚簡文字編》)

(參《郭店楚簡文字編》)

2🤘🏽、璽印文字:![]() (《璽彙》3606)

(《璽彙》3606)![]() (《璽彙》3328)

(《璽彙》3328)![]() (《璽彙》3123)

(《璽彙》3123)

第一類中的 “![]() ”下加“肉”。對於這類字形,學界都看作從“膚”🌔, 讀音也都是從

”下加“肉”。對於這類字形,學界都看作從“膚”🌔, 讀音也都是從![]() 得聲的。其中《貨系》3793、3794之字讀為“莒”,《貨系》991✣、996等字裘錫圭先生讀為“慮”[36]。

得聲的。其中《貨系》3793、3794之字讀為“莒”,《貨系》991✣、996等字裘錫圭先生讀為“慮”[36]。

第二類中的“![]() ”下加“皿”🫷🏼👈🏼,大家認為當釋為“盧”,這點也是可信的🆕💧。

”下加“皿”🫷🏼👈🏼,大家認為當釋為“盧”,這點也是可信的🆕💧。

第三類中所謂的“![]() ”字下都有“又”(有的“又”上加一橫畫),這些 文字🐍,吳振武先生在《釋戰國文字中的從 “

”字下都有“又”(有的“又”上加一橫畫),這些 文字🐍,吳振武先生在《釋戰國文字中的從 “![]() ”和從“朕”之字》一文中認為它們都從 “

”和從“朕”之字》一文中認為它們都從 “![]() ”,並將它們讀為從“盧”得聲的一系列字[37]🦘🌻。若將這些字形所從與第二類中的《璽彙》3418之字所從比較,確實看不出有多大區別,將它們釋為從“

”,並將它們讀為從“盧”得聲的一系列字[37]🦘🌻。若將這些字形所從與第二類中的《璽彙》3418之字所從比較,確實看不出有多大區別,將它們釋為從“![]() ”的確是很有道理,故學界對吳先生的這一釋讀也多持認同態度。但也有學者持不同意見,如李家浩先生在《戰國官印考釋》和《戰國

”的確是很有道理,故學界對吳先生的這一釋讀也多持認同態度。但也有學者持不同意見,如李家浩先生在《戰國官印考釋》和《戰國![]() 刀新考》兩篇文章中就認為

刀新考》兩篇文章中就認為![]() 、

、![]() 、

、![]() (《陶彙》3.344)等字不當釋為從“

(《陶彙》3.344)等字不當釋為從“![]() ” [38]。李先生在《戰國

” [38]。李先生在《戰國![]() 刀新考》中提到它們與“莒”的古文字寫法有這幾方面的區別:1、“

刀新考》中提到它們與“莒”的古文字寫法有這幾方面的區別:1、“![]() ”字中的“膚”旁下面都從肉😩,沒有從“ 木”的;2🤽🏼、“

”字中的“膚”旁下面都從肉😩,沒有從“ 木”的;2🤽🏼、“![]() ”字中“膚”旁在“

”字中“膚”旁在“![]() ”與“肉”之間沒有一橫畫;除此之外🤟🏼, 1979年山東莒縣出土的莒刀陶範都是做“

”與“肉”之間沒有一橫畫;除此之外🤟🏼, 1979年山東莒縣出土的莒刀陶範都是做“![]() ”形的。因此⏭,李先生認為

”形的。因此⏭,李先生認為![]() ❕、

❕、![]() 、

、![]() 等字應該理解為從虘。我們先將古文字中一些從“虘”的字列在下面,然後再作分析:

等字應該理解為從虘。我們先將古文字中一些從“虘”的字列在下面,然後再作分析:

甲骨文:![]() 📌、

📌、![]() 、

、![]() 、

、![]() (參《新編甲骨文字形總表》字頭 1838、1839)

(參《新編甲骨文字形總表》字頭 1838、1839)

金文👩🏿🦳🔕:![]() (參《金文編》字頭0770)、

(參《金文編》字頭0770)、![]() 🧜♀️、

🧜♀️、![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() (參《金文編》字頭0457)

(參《金文編》字頭0457)

楚簡:![]() 🤸🏿🕴、

🤸🏿🕴、![]() 、

、![]() (又作

(又作![]() )👩🦱、

)👩🦱、![]() 、

、![]() (參《楚系簡帛文字編》)

(參《楚系簡帛文字編》)

對比前面所列舉的甲骨金文中從 “![]() ”的字,不難發現⛅️,“虘”與“

”的字,不難發現⛅️,“虘”與“![]() ”在早期文字中區別是很明顯的。但是在戰國時期的楚簡文字中,兩者“虍”下所從字形都已混同為“目”。由此📷,我們有理由相信在三晉和齊系文字中“虘”與“

”在早期文字中區別是很明顯的。但是在戰國時期的楚簡文字中,兩者“虍”下所從字形都已混同為“目”。由此📷,我們有理由相信在三晉和齊系文字中“虘”與“![]() ”可能也已混同⟹,因此吳振武和李家浩兩位先生將上面第三類中所列的三晉和齊系文字中的字形分別分析為從“

”可能也已混同⟹,因此吳振武和李家浩兩位先生將上面第三類中所列的三晉和齊系文字中的字形分別分析為從“![]() ”和從“虘”都是有可能的💯。不過,兩相比較,我們更傾向于李先生的意見,認為上面第三類字中大部分字應該是看作從虘的。這主要是從字形組合這方面考慮的🧘🏼♀️:即“虘”與“又”組合的字形在古文字中很常見;而“

”和從“虘”都是有可能的💯。不過,兩相比較,我們更傾向于李先生的意見,認為上面第三類字中大部分字應該是看作從虘的。這主要是從字形組合這方面考慮的🧘🏼♀️:即“虘”與“又”組合的字形在古文字中很常見;而“![]() ”下多從“肉”或“皿”🤌🏿,目前所見可確定從“

”下多從“肉”或“皿”🤌🏿,目前所見可確定從“![]() ”聲的字基本上也都是從“膚”和“盧”的,現確定的“

”聲的字基本上也都是從“膚”和“盧”的,現確定的“![]() ”下加“又”字形僅見《近出》484中的

”下加“又”字形僅見《近出》484中的![]() ,而對此字的釋讀現也未能統一。故我們認為上面第三類中這些“又”上面的字還是理解為從虘為是[39]。也就是說雖然在戰國文字中單獨的“

,而對此字的釋讀現也未能統一。故我們認為上面第三類中這些“又”上面的字還是理解為從虘為是[39]。也就是說雖然在戰國文字中單獨的“![]() ”與“虘”在字形上已很難區別♌️🫂,但通過與其他偏旁的結合還是可起到區別作用的,即通過加“肉”“皿”與“又(或寸)”來區別究竟是從

”與“虘”在字形上已很難區別♌️🫂,但通過與其他偏旁的結合還是可起到區別作用的,即通過加“肉”“皿”與“又(或寸)”來區別究竟是從 ![]() 還是從虘。當然🧞♂️,對於第四類中即從肉,又從又的字就很難判斷是從

還是從虘。當然🧞♂️,對於第四類中即從肉,又從又的字就很難判斷是從![]() 還是從虘的了🧑🏿⚖️。如果拋開字形中的“又” 或“肉”🍄🟫👠,單獨的

還是從虘的了🧑🏿⚖️。如果拋開字形中的“又” 或“肉”🍄🟫👠,單獨的![]() 、

、![]() 、

、![]() 看成

看成![]() 或虘都可,上面第五類中的幾個字形除

或虘都可,上面第五類中的幾個字形除 ![]() 應分析為從心從盧讀為慮外[40],其他幾個更多地要依靠文義來確定其釋讀了。裘錫圭先生在《糾正我在郭店 <老子>簡釋讀中的一個錯誤——關於“絕偽棄詐 ”》一文中將

應分析為從心從盧讀為慮外[40],其他幾個更多地要依靠文義來確定其釋讀了。裘錫圭先生在《糾正我在郭店 <老子>簡釋讀中的一個錯誤——關於“絕偽棄詐 ”》一文中將![]() 、

、![]() 釋為從心🙏🏿,虘聲,認為可能是怚字;而把

釋為從心🙏🏿,虘聲,認為可能是怚字;而把 ![]() 分析為從心🙋🏽♂️,

分析為從心🙋🏽♂️,![]() 聲,認為是慮字[41]🧑🏿💻。

聲,認為是慮字[41]🧑🏿💻。

由上可見,戰國文字中![]() 字中“虍”字下面的字形也較為多樣:其中

字中“虍”字下面的字形也較為多樣:其中![]() 😙、

😙、![]() 等字還是與金文中“膚”字的寫法一樣🤚🏼,中間從卣;而在楚系文字中中间字形已變成了目形;三晉和齊系文字中多作

等字還是與金文中“膚”字的寫法一樣🤚🏼,中間從卣;而在楚系文字中中间字形已變成了目形;三晉和齊系文字中多作 ![]() 🕶、

🕶、![]() 、

、![]() 、

、![]() 等形🛻。後面這些字形都可看作由金文中的 “卣”變來的(若理解為虘🏋🏻,則是由“且”變來的)。也就是說🚴🏼♀️,我們可將後世“膚”“盧”“慮”等字所從的 “

等形🛻。後面這些字形都可看作由金文中的 “卣”變來的(若理解為虘🏋🏻,則是由“且”變來的)。也就是說🚴🏼♀️,我們可將後世“膚”“盧”“慮”等字所從的 “![]() ”一直追溯到金文中的從卣,虍聲的

”一直追溯到金文中的從卣,虍聲的 ![]() 🤫。那麼金文中從卣的這個字又是從哪而來的呢?我們懷疑它很可能就是來自於甲骨文中的

🤫。那麼金文中從卣的這個字又是從哪而來的呢?我們懷疑它很可能就是來自於甲骨文中的![]() 🏟。當然,甲骨金文中

🏟。當然,甲骨金文中![]() 與卣在字形上的區別很明顯,不過也能找到訛混的例子,如裘錫圭先生在《甲骨文中所見的商代農業》中認為

與卣在字形上的區別很明顯,不過也能找到訛混的例子,如裘錫圭先生在《甲骨文中所見的商代農業》中認為![]() 與

與![]() 為一字異體[42]🧻。金文虢叔旅鐘中的

為一字異體[42]🧻。金文虢叔旅鐘中的![]() (集成238)、

(集成238)、![]() (集成240)從字形上說應是卣🧎🏻♂️➡️,但一般被釋作迺,若釋讀可信,也是“卣”字形與“囟”字形相混的例子👅。

(集成240)從字形上說應是卣🧎🏻♂️➡️,但一般被釋作迺,若釋讀可信,也是“卣”字形與“囟”字形相混的例子👅。

關於三晉和齊系文字中![]() 字所從的

字所從的![]() 👩🏽✈️、

👩🏽✈️、![]() 、

、![]() 、

、![]() 等形,白於藍先生就認為是“鹵”[43]💊,這可以說是一種巧合,類似於“朝”字所從“月”的演變[44]🦨,文字在演變中繞了一個圈,又回到了它最初的樣子。《說文》“盧”字下所列的籀文寫法也保留從“鹵”的字樣🙍🏽♂️。

等形,白於藍先生就認為是“鹵”[43]💊,這可以說是一種巧合,類似於“朝”字所從“月”的演變[44]🦨,文字在演變中繞了一個圈,又回到了它最初的樣子。《說文》“盧”字下所列的籀文寫法也保留從“鹵”的字樣🙍🏽♂️。

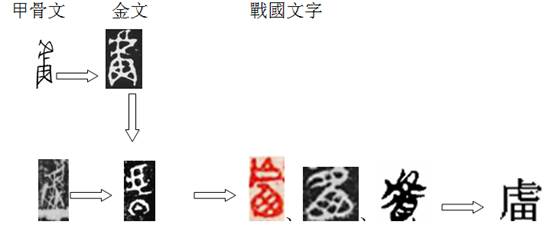

最後🌞,我們可將盧、膚、慮等字所從的“![]() ”字演變用圖示簡單表示如下🦬:

”字演變用圖示簡單表示如下🦬:

其中由![]() 到

到![]() 乃是後者取代了前者,而不是前者訛變至後者。

乃是後者取代了前者,而不是前者訛變至後者。

四🆙、俞

“俞”在商代甲骨金文中作“![]() (《合》10406正)、

(《合》10406正)、![]() (《合》18675)、

(《合》18675)、![]() (《集成》5990)、

(《集成》5990)、![]() (《集成》2364)”,西周金文作“

(《集成》2364)”,西周金文作“![]() (《集成》5222)、

(《集成》5222)、![]() (《集成》4276)、

(《集成》4276)、![]() (《集成》2723)”,春秋戰國作“

(《集成》2723)”,春秋戰國作“![]() (《集成》4566)、

(《集成》4566)、 ![]() (《郭店·忠信》3)”。“俞”舊有隸定為艅[45],以為從舟💇👨🏿💼,從余得聲。實際上早期古文字的“俞”既不從舟,也不從余👨🏿⚕️。“俞 ”字左邊所謂的“舟”由商代文字看可知是“盤”的訛🏄🏻,盤🤷🏻♀️、舟形近易訛,如“般”本也是從“盤”的;而“俞”字右邊字形早期作“

(《郭店·忠信》3)”。“俞”舊有隸定為艅[45],以為從舟💇👨🏿💼,從余得聲。實際上早期古文字的“俞”既不從舟,也不從余👨🏿⚕️。“俞 ”字左邊所謂的“舟”由商代文字看可知是“盤”的訛🏄🏻,盤🤷🏻♀️、舟形近易訛,如“般”本也是從“盤”的;而“俞”字右邊字形早期作“![]() 、

、![]() ”📖,上從倒口🎷,下作

”📖,上從倒口🎷,下作![]() ,後虛筆填實,逐漸演化為 “

,後虛筆填實,逐漸演化為 “![]() 🤹♀️、

🤹♀️、![]() 、

、![]() ”,這種演變軌跡在古文字中很常見🤳,這些字形與古文字中的“余”作“

”,這種演變軌跡在古文字中很常見🤳,這些字形與古文字中的“余”作“![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 🤾🏼♀️、

🤾🏼♀️、![]() ”差別是明顯的。

”差別是明顯的。

另外,甲骨文中還有![]() 、

、![]() 字(下以字母A代表),辭例可參《類纂》512頁🍽,我們列舉幾條如下:

字(下以字母A代表),辭例可參《類纂》512頁🍽,我們列舉幾條如下:

庚寅卜🪣,大貞🧑🦼➡️◼️:作喪小![]() 🏵👧🏽,終™️。八月。

🏵👧🏽,終™️。八月。

辛卯卜,大貞🌺:作辥小![]() ,亡A。 《合》23574+[46](同文)[出一]

,亡A。 《合》23574+[46](同文)[出一]

辛亥卜,貞👩🏽⚕️:王其田A,亡![]() 🥅。 《合》28934[無名]

🥅。 《合》28934[無名]

乙酉卜🤵🏻♂️🧖🏽,貞:王其田A,亡![]() 🎸。 《合》33529[歷無名]

🎸。 《合》33529[歷無名]

辛亥卜,貞:王其田A,往來亡災🆘。王占曰🚓:引吉。在三月🧝🏽♂️。

《合》37494[黃類]

戊申卜,貞🫄🏿:王其田A,亡![]() 🧅。 《屯》2721[無名]

🧅。 《屯》2721[無名]

辛巳卜:翌日壬王其![]() [47]于A,亡

[47]于A,亡![]() 🗄。引吉。 《屯》2168[無名]

🗄。引吉。 《屯》2168[無名]

該字還見於商代金文中的四祀邲其卣。從用法上看,大多用作地名。對於此字,于省吾先生釋為梌[48]。實際上此字右邊所從與“俞”字所從是一樣的🏄🏻👨🏽✈️,並非“余”字,按照《說文》的分析方式可分析為從木🎤,俞省聲🚶🏻♂️。陳夢家先生在《殷虛卜辭綜述》中指出該字可能就是《左傳·襄公二十三年》“救晉次於雍榆”之榆[49],這應該是正確的。上引第一條卜辭中的A,李學勤先生在《論殷代親族制度》一文中隸定作梌,後又在《海外訪古記》中隸定作榆,並在《海外訪古續記》中將這裏的A讀作渝[50]。可見,李先生也早已認識到此字不當釋為梌。

附記:本文已提交擬於2009年8月在山東煙臺舉辦的王懿榮紀念會👩🏼🦳。寫作過程中,董珊和張富海先生為筆者提供了《中國歷代貨幣大系》的電子版,陳英傑、趙鵬🕖、謝明文諸位先生對拙稿提出了很好的修改意見,在此對諸位師友的幫助一併表示感謝!

本文所引著錄書簡稱表:

《甲骨文合集》——《合》

《戰後京津新獲甲骨集》——《京津》

《小屯南地甲骨》——《小屯》

《英國所藏甲骨集》——《英藏》

《殷周金文集成》——《集成》

《近出殷周金文集錄》——《近出》

《包山楚簡》——《包》

《古璽彙編》——《璽彙》

《古陶文彙編》——《陶彙》

《中國歷代貨幣大系》——《貨系》

[1]本文所引卜辭組類名稱採用黃天樹師說,見《殷墟王卜辭的分類與斷代》,臺北:文津出版社, 1991年; 北京:科學出版社,2007年10月增訂本🥙🏋🏿。

[2]《吉林大學學報》(哲學社會科學版)1990年第2期🧖🏽♂️🕦,收入《古文字考釋叢稿》1-17頁,長沙👩🏻🏫:嶽麓書社🧑🏿🎤,2005年7月;又見《古文字構形學》241-245頁,福州:福建人民出版社🤠,2006年1月。

[3]《文博》2007年第1期。

[4] 認為從叀從黽始見郭沫若《兩周金文辭大系圖錄考釋下》143頁,上海書店出版社影印本🗼🚣🏿♀️,1999年;從熏從黽說見陳漢平《金文編訂補》🤽🏽♀️, 609頁🧑🏼🎄,北京🌼:中國社會科學出版社, 1993年。

[5] 認為字形從叀的文章有:

寶雞市考古隊 扶風縣博物館《陝西扶風縣新發現一批西周青銅器》,《考古與文物》2007年4期💇🏼💑,3-12頁𓀁;

王輝:《讀扶風縣五郡村窖藏銅器銘文小記》✧♥️,《考古與文物》2007年4期,13-15頁;

王占奎:《琱生三器銘文考釋》,《考古與文物》2007年5期,105-108頁👋;

陳英傑👩🏽🎤:《新出琱生尊補釋》,《考古與文物》2007年5期🤟🏼,109-111頁;

王輝:《琱生三器考釋》🧝🏽,《考古學報》2008年1 期✊🏽,39-63頁👬🏻。

陳絜😭:《關於“叀”字本義的一個假說》,《古文字研究》第27輯🏄🏿,251-256頁🍫👨🏿🔬,北京:中華書局,2008年◽️。

認為字形從熏的文章有👩🏻🍼:

李學勤:《琱生諸器銘文聯讀研究》,《文物》2007年8期,71-75頁;

辛怡華🐿、劉棟:《五年琱生尊銘文考釋》✡︎,《文物》2007年8期,76-80頁;

王澤文:《對琱生諸器人物關係的認識》,《中国史研究》2007年第4期,3-14頁;

林沄🌌:《琱生尊與琱生簋的聯讀》,《古文字研究》第27輯,206-211頁🖇,北京:中華書局,2008年🤰🏿👈🏽。

[6]李學勤➖:《琱生諸器銘文聯讀研究》,《文物》2007年8期,71-75頁⛵️。

[7]先秦史網站。

[8]先秦史網站

[9]陳劍:《說花園莊東地甲骨卜辭的“丁”——附✍️:釋“速”》⛹🏿♀️,《故宮博物院院刊》 2004年第4期🚅,60-63頁。

[10] 黃德寬主編《古文字譜系疏證》“熏”字條下認為:“熏,束(囊形)中有四點或兩點,表示囊中有香料形📵,薰之初文👨🏿🦳。”(3608頁)關於“柬”字𓀇,該文中說道:“柬,從束💁🏼,內有兩點,會意不明👷🏿♀️。”(2627頁)北京:商務印書館💽,2007年5月。

[11]裘錫圭:《釋“求”》,《古文字論集》59—69頁,北京:中華書局,1992年。

[12] 唐蘭:《懷鉛隨錄·釋![]() 》🤽♀️,《考古社刊》第五期👩🏻🍼,1936年12月🤟🏻,收入《考古學社社刊》第3冊,香港:香港明石文化國際出版有限公司,2004年6月。

》🤽♀️,《考古社刊》第五期👩🏻🍼,1936年12月🤟🏻,收入《考古學社社刊》第3冊,香港:香港明石文化國際出版有限公司,2004年6月。

[13]陳劍:《甲骨金文“![]() ”字補釋》,《古文字研究》第25輯,40-44頁🏇,北京👧🏻:中華書局,2004年10月🦿。

”字補釋》,《古文字研究》第25輯,40-44頁🏇,北京👧🏻:中華書局,2004年10月🦿。

[14]陳劍:《釋造》🩵🧞♂️,《出土文獻與古文字研究》第一輯💇🏿♀️,上海:復旦大學出版社, 2006年12月👎。

[15]于省吾主編:《甲骨文字詁林》第二冊1615頁🏆,北京:中華書局✊,1996年。

[16]吳鎮烽🪺:《鮑子鼎銘文考釋》🫒,《中國歷史文物》2009年2期,50-55頁🎅🏽。

[17] 唐蘭👨🏿⚕️:《周王![]() 鐘考》,原載《故宮博物院年刊》1936年7月;收入《唐蘭先生金文論集》34-42頁⚜️,北京:紫禁城出版社,1995年。

鐘考》,原載《故宮博物院年刊》1936年7月;收入《唐蘭先生金文論集》34-42頁⚜️,北京:紫禁城出版社,1995年。

[18]郭沫若👰🏿:《兩周金文辭大系圖錄考釋》下冊53頁“宗周鐘”考釋,上海:上海書店出版社,1999年7月🐁。

[19]蔡哲茂:《甲骨綴合集》218組🔃,臺北🤐:樂學書局🤾🏽♂️,1999年9月🔖。

[20]楊樹達:《耐林廎甲文說·卜辭求義》之“卜辭求義”50頁,上海🐂:上海群聯出版社❌,1954年11月;收入《甲骨文獻集成》第九冊👵🏻,1-44頁💆🏼,成都:四川大學出版社,2001年。

[21]王國維:《觀堂集林》卷十三,石家莊💂🏿♀️:河北教育出版社👷🏻♂️👹,2001年11月。

[22]《文物》1977年第11期,收入《新出青銅器研究》18-25頁🪓,北京:文物出版社,1990年6月。

[23]李宗焜🪽:《殷墟甲骨文字表》👩🏻,北京大學博士研究生學位論文🌿,指導教師👌🏽:裘錫圭教授♨️,1994年。

[24]沈建華、曹錦炎:《新編甲骨文字形總表》🥒,香港🫴🏼:中文大學出版社,2001年;修訂本🫲🏻,上海🤔:上海辭書出版社,2008年11月🥟。本文所引《總表》字頭1825、3348🧪,修訂本分別為1820、3319,此蒙陳英傑先生幫忙核對。

[25]陳漢平:《古文字釋叢》,《考古與文物》1985年第1期;收入《甲骨文獻集成》第13冊,282-284頁,成都👴🏿:四川大學出版社⌚️,2001年。

[26]有關甲骨文中“西”的各種字形可參考張玉金《釋甲骨金文中的「西」和「囟」》♤,《中國文字》新25期💲,臺北:藝文印書館,1999年12月;孫俊:《殷墟甲骨文賓組卜辭用字情況的初步考察》33-36頁,北京大學碩士研究生學位論文(指導教師:沈培),2005年5月🎷。嚴格來說,文中的![]() 與一般的“囟”並不完全相同,區別在於“囟”字中兩交叉筆劃上面不出頭🙎🏻,而此處的

與一般的“囟”並不完全相同,區別在於“囟”字中兩交叉筆劃上面不出頭🙎🏻,而此處的![]() 兩交叉筆劃上面出頭,但我們認為這並不妨礙將它們看作一字,可視為一字異體🦤。這猶如現被學界視為叀字異體但與叀用法有別的

兩交叉筆劃上面出頭,但我們認為這並不妨礙將它們看作一字,可視為一字異體🦤。這猶如現被學界視為叀字異體但與叀用法有別的![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 諸字👃。

諸字👃。

[27]唐蘭:《西周青銅器銘文分代史徵》375頁👨🏻🦱,北京:中華書局,1986年12月。

[28]張玉金:《釋甲骨金文中的「西」和「囟」》💪🏻5️⃣,《中國文字》新25期,臺北💅🏿🦥:藝文印書館,1999年12月✵🧗🏿。

[29]參拙作《談談甲骨金文中的“肇”字》,《中原文物》待刊。

[30]白於藍:《曾侯乙墓竹簡中的“鹵”和“櫓”》🤛🏼,《中國文字》新29期🩸🥄,臺北:藝文印書館,2003年12月👨🏻⚕️。

[31]張光裕🐔:《![]() 簋銘文與西周史事新證》,《文物》2009年2期🧑🏿💼🩴。此例為謝明文師弟補充👨🏻🦱。

簋銘文與西周史事新證》,《文物》2009年2期🧑🏿💼🩴。此例為謝明文師弟補充👨🏻🦱。

[32]參趙平安:《戰國文字中的鹽及相關資料研究》🏛,《華學》第六輯107-113頁🛂,北京7️⃣:紫禁城出版社,2003年6月👸🏿。

[33] 以下所引有关從![]() 诸字主要参考了黃德寬主編《古文字譜系疏證》魚部“

诸字主要参考了黃德寬主編《古文字譜系疏證》魚部“![]() ”字頭,1581-1591頁,北京🍿:商務印書館🤵🏻💂🏼,2007年5月。

”字頭,1581-1591頁,北京🍿:商務印書館🤵🏻💂🏼,2007年5月。

[34]張光裕:《新見保員鼎簋銘試釋》🪞,《考古》1991年7期🙍🏻♀️,649-652頁👩🏿🚒;又收入《雪齋學術論文二集》53-59頁©️,臺北💅🏻:藝文印書館,2004年12月👨🚒。

[35] 劉雨🪘、盧岩編著*️⃣🍧:《近出殷周金文集錄》第二冊484釋文,北京:中華書局,2002年💆🏿♂️。

[36]裘錫圭🧑🔧:《戰國貨幣考(十二篇)》,《古文字論集》429- 453頁,中華書局,1992年。

[37]吳振武♢:《釋戰國文字中的從“![]() ”和從“朕”之字》🥷🏽,《古文字研究》第十九輯,490-499頁,中華書局,1992年🧸。

”和從“朕”之字》🥷🏽,《古文字研究》第十九輯,490-499頁,中華書局,1992年🧸。

[38]李家浩👃🏻:《戰國官印考釋(兩篇)》,《文物研究》第 7期348-351頁,1991年🪇𓀑;《戰國![]() 刀新考》🤸🏼,中國錢幣學會編《中國錢幣論文集》第三輯,中國金融出版社👨🏿🌾,1998年。

刀新考》🤸🏼,中國錢幣學會編《中國錢幣論文集》第三輯,中國金融出版社👨🏿🌾,1998年。

[39] 陳英傑先生在看完筆者初稿後告訴筆者,張振謙先生在其博士論文《齊系文字研究》下編“齊系文字編”中也是將本文上面所列戰國文字第三類至第四類中諸字都分析為從![]() 的,第五類中所引《璽彙》3328,张先生隸定為

的,第五類中所引《璽彙》3328,张先生隸定為![]() ,安徽大學博士學位論文,指導教師🫃🏽:黃德寬教授,2008年5月。

,安徽大學博士學位論文,指導教師🫃🏽:黃德寬教授,2008年5月。

[40]陳劍先生的意見🧘🏽,參下引裘錫圭先生文。

[41]裘錫圭:《中國出土古文獻十講》230-241頁,上海:復旦大學出版社,2004年12月。

[42]裘錫圭:《甲骨文中所見的商代農業》🧘🏿,《古文字论集》154-189頁🎲,北京:中華書局,1992年🥨。

[43]《曾侯乙墓竹簡中的“鹵”和“櫓”》,《中國文字》新29期💥。白先生是從吳振武先生意見,將我們文中所提到那些三晉和齊系文字都看成從盧聲的字🕷,認為“蘆諸字所從之卣變為鹵很可能是‘變形音化’,起注音作用”。

[44]參裘錫圭《文字學概要》71頁,北京:商務印書館,1998年。

[45]李學勤先生在《<堯典>與甲骨卜辭的嘆詞“俞”》一文中以“艅”字出現較晚為由指出該字不當釋“艅”⏬🚶➡️,《湖北大學學報(社會科學版)》,2008年第3期5-7頁⚾️。本文是從字形的角度論證該字不當釋“艅”的,可作為李先生文的一個補充👩🦯。

[46] 蔡哲茂:《甲骨缀合集》98组=《合》23574+山东1144+法CFB17,同文《甲骨缀合集》353组=《合》23711+ 存1727,台北:乐学书局🧑🏿,1999年⌛️。

[47]裘錫圭:《釋“柲”》🤞,《古文字論集》17—34頁🧖🏼♀️👨👩👧👦,北京:中華書局🧑🏻🦼,1992年。

[48]于省吾🕰:《甲骨文釋林·釋梌》🧑🏿🦲,北京🏇🏼💂🏿:中華書局,1979年。

[49]陳夢家:《殷虛卜辭綜述》261-262頁,北京👮:中華書局,1988年。

[50]李學勤:《論殷代親族制度》,《文史哲》1957年11期;收入《李學勤早期文集》,石家莊:河北教育出版社,2008年;《海外訪古記》和《海外訪古續記》都收入到《四海尋珍——流散文物的鑒定和研究》一書中,北京:清華大學出版社,1998年。

本文收稿日期為2009年4月30日

本文發佈日期為2009年5月1日

给第一则提供些参考意见:

鼄字尚见于太保玉戈(《考古與文物》1986年1期71頁圖2,《考古與文物》1993年3期74頁圖3)⚁:

六月丙寅🪼,王在豐,令大保省南或(國)🤸♀️🧗🏼,帥漢🗽,肇殷南🌗。令厉(?)侯辟(闢),用鼄走百人👙。

又朱书玉章🧎🏻➡️:

鼄于丁。

我在未刊稿《琱生作器的再发现与新研究》中,亦引刘钊先生说法,认为琱生器所见字为“鼄”🕗,并说🙆🏼♀️:

古文字“鼄”字的“朱”或“束”與“黽”兩部分有逐漸融合、分析的趨勢🦛,如下所示(字形略,参看出处表)😶:

A:“黽”頭部俱全,與“朱”分離🧆:

B:“黽”頭部與“朱”或“束”的下半部分合書🐦:

C𓀚:“黽”頭部與“朱”的下半分書🙍🏻,導致“黽”頭部消失:

D👨🌾:“朱”或“束”旁下半部分以“黽”的雙腳充當借筆👰🏼♀️:

E:“黽”解體,“朱”被獨立分書:

A1邾大宰瑚(《集成》04624)🫵🏿;A2邾伯鬲(00669)

B1魯伯愈父鬲(00694);B2魯伯愈父匜(10244);B3邾公牼鐘(00150)B4鼄鼎(《文物》1996年7期55頁圖1,6)🥱💼;B5叔鼄鼎(02342)

C1杞伯壺蓋(09687)⏫;C2太保玉戈(庞怀靖摹本);C3朱书玉璋;C4《合集》41410🧖🏿♀️;C5《合集》。

D1邾弔鐘(00087);D2甲鍑;D3乙鍑🍊;D4五年簋

E1邾訧鼎(02426)📤;E2邾友父鬲(00717)

我认为,这些表示进献意思的鼄🦼🧜🏼♀️,可以读为“酬”。今字“酬”是小篆“醻”字或體💇。“壽”、“朱”都是舌音🛌🏽,雖然古韻分屬幽、侯兩部,但古書中彼此聲系相通的證據較多,見《古字通假會典》352頁🚴🏽,此不贅引👡🏋🏼。“酬”訓為“報”🤌,《左傳》昭公二十七年“吾無以酬之”杜預注“酬,報獻🤏🏿。”五年鍑及簋铭下文说✧:“报妇氏帛束🍇、璜[一]”,正可见“酬”与“报”对文变言。“酬”是要求接双宾语的谓语动词,在五年鍑铭中省略受事宾语“君氏”🧘♂️,五年簋铭则未省。

在太保戈铭,是說太保在那次出行中,“令厉侯辟(開闢前路)”,“用(因此)鼄(酬)走百人”即因厉侯開闢前路之功👩✈️,所以用“走百人”酬劳(厉侯)🧑🍼,疑“走”是指“先馬走”即前驅一類身份的人🧜🏽♀️。在玉璋铭文🍑,“鼄于丁”是说在日名为“丁”的祖先神主之前🧙♂️,以此玉璋酬谢🦝。从这几例🙎🏻,可以看到双宾语句的各种变换句式及其省略形式。

最後一個“俞”字方先生認為從“盤”似應再舉一些例子,本文似乎例證不足

感谢战国先生补充的材料✋🏿,陈英杰先生在给笔者的回复中,也提到将“鼄”读为“酬”这一意见,现将陈先生意见转引如下🫸:

第一條🃏,现在看来,释“鼄”比释“惠”合理。琱生尊中可能读为“酬”👨🏿🎨,《左传·昭公二十七年》:“令尹將必來辱🕺🏽,爲惠已甚,吾無以酬之👩👩👦👦,若何❎?”与下文“报”变文同义🧆。所酬的就是上文之“君氏令”。这个意义当有甲文用义引申而来。

甲午王往逐兕,小臣甾車(![]() ),馬硪,

),馬硪,![]() 王車,子央亦顛。《合》10405正 其中「硪」,李學勤先生讀為「俄」,但文獻似未見「馬俄」的說法🚶🏻♂️➡️。此處「硪」有無可能讀為「駭」?「駭」(匣紐之部)🪜,「硪」從我得聲🤹🏻,(疑紐歌部)。聲紐音近可通,參汪啟明《先秦兩漢齊語研究》頁189👨🏻🦽➡️,亦見王引之《經義述聞》卷三十二:「儀與獻古同聲」。韻部則傳世文獻中不乏之類和歌類相通的例證,參看孟蓬生先生🗑:《上古漢語同源詞語音關係研究》190-191頁,北京師範大學出版社🐈⬛,2001年6月📌。亦見宋華強先生《2008簡帛論壇》的論文。《吳命》的「害」(月部)讀為「駭」(之部)亦提供了證據。《說文》🧘🏽♂️:「驚:馬駭也🙌。」「駭,驚也。」《荀子‧王制》📒:「馬駭輿,則君子不安輿」🚢、《六韜‧兵徵》:「戎馬驚奔🤚🏿,兵車折軸🧩。」《史記‧扁鵲倉公列傳》:「信曰🧑🏼🚒:唯👮🏼,然!往冬時,為王使於楚,至莒縣陽周水🙎🏽,而莒橋梁頗壞🤷🏽,信則擥車轅未欲渡也,馬驚🟡,即墮,信身入水中👦🏽,幾死👏🏿,吏即來救信,出之水中,衣盡濡🏃➡️,有閒而身寒,已熱如火🧏🏼♀️,至今不可以見寒。」《漢書‧爰盎晁錯傳》:「馬驚車敗」《楚辭‧九歎‧離世》:「輿中塗以回畔兮↘️👱🏻♂️,駟馬驚而橫奔。執組者不能制兮,必折軛而摧轅。」《鄧析子‧無厚》:「為國失此,必有覆車奔馬✵🎡、折輪敗載之患,安得不危🦹🏽?輪敗策折,馬奔輿覆,則載者亦卿矣。」以上諸篇均與《合》10405正情境相合,也可見「馬驚(駭)」與車體各部位,如車輿、車軸、車轅、車軛斷裂之密切關係🔟。

王車,子央亦顛。《合》10405正 其中「硪」,李學勤先生讀為「俄」,但文獻似未見「馬俄」的說法🚶🏻♂️➡️。此處「硪」有無可能讀為「駭」?「駭」(匣紐之部)🪜,「硪」從我得聲🤹🏻,(疑紐歌部)。聲紐音近可通,參汪啟明《先秦兩漢齊語研究》頁189👨🏻🦽➡️,亦見王引之《經義述聞》卷三十二:「儀與獻古同聲」。韻部則傳世文獻中不乏之類和歌類相通的例證,參看孟蓬生先生🗑:《上古漢語同源詞語音關係研究》190-191頁,北京師範大學出版社🐈⬛,2001年6月📌。亦見宋華強先生《2008簡帛論壇》的論文。《吳命》的「害」(月部)讀為「駭」(之部)亦提供了證據。《說文》🧘🏽♂️:「驚:馬駭也🙌。」「駭,驚也。」《荀子‧王制》📒:「馬駭輿,則君子不安輿」🚢、《六韜‧兵徵》:「戎馬驚奔🤚🏿,兵車折軸🧩。」《史記‧扁鵲倉公列傳》:「信曰🧑🏼🚒:唯👮🏼,然!往冬時,為王使於楚,至莒縣陽周水🙎🏽,而莒橋梁頗壞🤷🏽,信則擥車轅未欲渡也,馬驚🟡,即墮,信身入水中👦🏽,幾死👏🏿,吏即來救信,出之水中,衣盡濡🏃➡️,有閒而身寒,已熱如火🧏🏼♀️,至今不可以見寒。」《漢書‧爰盎晁錯傳》:「馬驚車敗」《楚辭‧九歎‧離世》:「輿中塗以回畔兮↘️👱🏻♂️,駟馬驚而橫奔。執組者不能制兮,必折軛而摧轅。」《鄧析子‧無厚》:「為國失此,必有覆車奔馬✵🎡、折輪敗載之患,安得不危🦹🏽?輪敗策折,馬奔輿覆,則載者亦卿矣。」以上諸篇均與《合》10405正情境相合,也可見「馬驚(駭)」與車體各部位,如車輿、車軸、車轅、車軛斷裂之密切關係🔟。

引《合》9187[賓組[1]]的甲橋刻辭一例🙋♀️🤦🏻:

我

這個例子與骨臼卜辭常見的屯類似, 事實上應該是卜史紀錄清點甲骨的數量

我不認為這是進獻奉納的意思, 否則骨臼甲骨紀錄如此之多

進獻奉納的動作不會這樣敘述

方稚松先生另舉金文中有關琱生諸器銘文兩例

我認為金文的

應該注意弄(繩)字的語音與東囊類似

而束數橐則與(索)字相近

這些都是後來或當時語音分化、文字滋乳的現象

可以發現金文銘文文句也是余

這個

同時也可以知道《合》451[賓三]的其用竹

而不是竹進獻的羌的意思

之前在復旦這個網上有寫過一篇[不準算]的小文

相關蜘蛛或水黽的意見

希望能得到兩位老師的教導

戰國先生您好

厲侯即孝王之邦君厲,此當夷王征伐,以厲侯王子監國,是謂之辟,非開闢道路也

所謂走百人,左召26,王衍於身,諸侯莫不并走以祈王身,走當為禳祭犧牲之類,非為先馬

用算走百人=使用算起來有百人之多來走祭

算字後面一定會接數字,因此甲骨不得為獻納, 金文亦不得為酬報

望請指正

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🧎🏻♂️:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:735125