上博簡《凡物流形》中的“一”字試解

(首發)

楊澤生

中山大學中文系

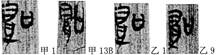

上博簡《凡物流形》甲🙏🏿👨🏿🍼、乙本中的“一”字共出現32次👁🗨,其寫法非常特別,沈培(2009)曾將其中比較清楚的九個字形列舉如下🤶:

整理者曹錦炎先生將其隷定作“豸”,說是楚文字“ 豹”字的省寫,讀為“貌”(馬承源2008:256)➝。沈培(2008)👰🏽♂️、(2009)指出此字其實是“一”字,甲本21號簡“聞之曰:一生两,两生厽(三)🧜🏼,厽(三)生女<四>👵,女<四> 成結”是堅强的證據,同時下列中山王 ![]() 壺銘文 “曾亡(無)一夫之救”的“一 ”和《柬大王泊旱》 5號簡的“一” 🧑🏿🚀:

壺銘文 “曾亡(無)一夫之救”的“一 ”和《柬大王泊旱》 5號簡的“一” 🧑🏿🚀:

![]() 中山王

中山王 ![]() 壺

壺 ![]() 《柬大王泊旱》

《柬大王泊旱》

皆可互相印證👶🏼。後者原句作:“王曰:‘如 ![]() (孚),速祭之👩🏻,

(孚),速祭之👩🏻, ![]() (吾)

(吾)![]()

![]()

![]() (病)🔆。’”劉洪濤 (2006)據8號簡“不

(病)🔆。’”劉洪濤 (2006)據8號簡“不![]() (穀)

(穀)![]() 甚病”结构与此“吾

甚病”结构与此“吾 ![]()

![]() 病”相同🚨,將

病”相同🚨,將![]() 釋作“一”⚄,解作“甚”💂♀️↙️、“极”⚰️🙅🏽,說“一病 ”就是“病甚”、“病极”🚶🏻♂️➡️,是病得很严重的意思。這是可信的。所以上述“一”字的釋讀無疑都非常正確➰。

釋作“一”⚄,解作“甚”💂♀️↙️、“极”⚰️🙅🏽,說“一病 ”就是“病甚”、“病极”🚶🏻♂️➡️,是病得很严重的意思。這是可信的。所以上述“一”字的釋讀無疑都非常正確➰。

但是它們的形體結構應該怎樣分析還需要討論🙍🏻♀️。據沈培(2009)💪🏽,復旦(2008)將《凡物流形》中的“ 一”隷定作“![]() ”😯🦇,劉洪濤 (2006)對《柬大王泊旱》的“一”字也如此隷定,這也是過去一般對 中山王

”😯🦇,劉洪濤 (2006)對《柬大王泊旱》的“一”字也如此隷定,這也是過去一般對 中山王![]() 壺“一”字的隷定。張世超(2005)認為中山王

壺“一”字的隷定。張世超(2005)認為中山王![]() 壺“一”字左邊偏旁並非“鼠”字🐷,而是“象一動物奔逸之狀,當為‘逸’字古文異體”。蘇建洲(2009)也說《凡物流形》“一”字似乎不能隸定為“

壺“一”字左邊偏旁並非“鼠”字🐷,而是“象一動物奔逸之狀,當為‘逸’字古文異體”。蘇建洲(2009)也說《凡物流形》“一”字似乎不能隸定為“![]() ”,因為字形下部與“鼠”的寫法並不相同,而且也看不出聲符“一”💁,認為其下從“卬(抑)”聲🫲;不過隨即有人指出此說不可信,蘇先生也很快放棄了自己的說法🧰。沈培(2009)還指出♟,復旦(2008)的隷定實際是承認此字含有“一”字,本質上跟 中山王

”,因為字形下部與“鼠”的寫法並不相同,而且也看不出聲符“一”💁,認為其下從“卬(抑)”聲🫲;不過隨即有人指出此說不可信,蘇先生也很快放棄了自己的說法🧰。沈培(2009)還指出♟,復旦(2008)的隷定實際是承認此字含有“一”字,本質上跟 中山王 ![]() 壺和《柬大王泊旱》 “

壺和《柬大王泊旱》 “![]() ”的寫法沒有區別😏;沈培(2008)之所以沒有作如此隷定🔃,主要是考慮到下列《凡物流形》甲本13A“禽獸得之以鳴”的“鳴”字與本篇其他“鳴”字的寫法不同:

”的寫法沒有區別😏;沈培(2008)之所以沒有作如此隷定🔃,主要是考慮到下列《凡物流形》甲本13A“禽獸得之以鳴”的“鳴”字與本篇其他“鳴”字的寫法不同:

![]() 甲13A

甲13A

這也是促使蘇先生放棄其下從“ 卬(抑)”聲之說的主要原因。上面第一形左邊偏旁即前列《凡物流形》“一”字👉🏽🏔,後面四形的左邊偏旁是“鳥”字,它們下部豎劃上的短橫都應該是飾筆,並非“一”字。所以《凡物流形》“一 ”字的字形“到底應該如何理解,恐怕還需要進一步地研究”。

從上面“鳴”字的比較來看🛎👩🦰,可以讀作“一”的“![]() ”應當和“鳥”意義相同或相通。整理者曹錦炎先生把它看作“豸”🌉🌦,將甲本13A“鳴”字隷定作“

”應當和“鳥”意義相同或相通。整理者曹錦炎先生把它看作“豸”🌉🌦,將甲本13A“鳴”字隷定作“![]() ”📐,說“‘鳥’、‘豸’在作偏旁時表示‘禽獸’意思相同,故可替換”(馬承源2008:248)。其認識方向我們認為是可取的💇🏼。但他認為“豸”表示獸類的根據還不够充分,而以“豸”或“豹”之省作為“鳴”的表意偏旁也都難以令人信服。再說,“豸”字古音屬定母支部🚷,顯然不能和古音屬影母質部的“一”相通,所以 “

”📐,說“‘鳥’、‘豸’在作偏旁時表示‘禽獸’意思相同,故可替換”(馬承源2008:248)。其認識方向我們認為是可取的💇🏼。但他認為“豸”表示獸類的根據還不够充分,而以“豸”或“豹”之省作為“鳴”的表意偏旁也都難以令人信服。再說,“豸”字古音屬定母支部🚷,顯然不能和古音屬影母質部的“一”相通,所以 “![]() ”到底是什麽字還要另作考慮。

”到底是什麽字還要另作考慮。

我們懷疑《凡物流形》的“一” 其實是“![]() (鳦)”字☎🚵♂️,以它作為偏旁的這個“鳴”字應隷定作“

(鳦)”字☎🚵♂️,以它作為偏旁的這個“鳴”字應隷定作“![]() ”。下面我們從三個方面來進行說明✊。

”。下面我們從三個方面來進行說明✊。

第一,從讀音來看,“一”和“ ![]() ”都是影母質部字, “

”都是影母質部字, “![]() ”讀作“一”完全沒有問題。

”讀作“一”完全沒有問題。

第二🧑🏻🎨,從構字理據來看, “![]() ”即燕子,是 善鳴之鳥👨🏽⚕️,所以和“鳥”一樣可以作為“ 鳴”字的表意偏旁👷🏻♀️。

”即燕子,是 善鳴之鳥👨🏽⚕️,所以和“鳥”一樣可以作為“ 鳴”字的表意偏旁👷🏻♀️。

我們知道☕️,“燕”和“鳦(![]() )”意義完全相同,讀音相近👩🏼🚀,字形也有密切關係,本是同一個字的不同異體🕶。

)”意義完全相同,讀音相近👩🏼🚀,字形也有密切關係,本是同一個字的不同異體🕶。

《說文解字》(以下簡稱《說文》)燕部🚴🏼:“![]() 🎵,玄鳥也🤹♂️。籋口👩🏿🔬,布翄🧜🏽♀️,枝尾🤼♂️👨🏭。象形。”大徐本《說文》

🎵,玄鳥也🤹♂️。籋口👩🏿🔬,布翄🧜🏽♀️,枝尾🤼♂️👨🏭。象形。”大徐本《說文》![]() 部:“

部:“![]() 👳🏽,玄鳥也。齊魯謂之

👳🏽,玄鳥也。齊魯謂之![]() ,取其鳴自呼💫。象形。

,取其鳴自呼💫。象形。 ![]() ,

,![]() 或从鳥👶🏻。”小徐本在“玄鳥也”之前有“燕燕”二字🖕🏽。此二字《說文校議》說“《廣韻》五質引作‘燕

或从鳥👶🏻。”小徐本在“玄鳥也”之前有“燕燕”二字🖕🏽。此二字《說文校議》說“《廣韻》五質引作‘燕![]() ’”🥊。《說文句讀》據改為 “燕🚯、

’”🥊。《說文句讀》據改為 “燕🚯、![]() ,元(玄)鳥也”。《說文解字議證》:“‘玄鳥’也者👨🏼🔬🤽🏽♀️,徐鍇本作‘燕燕,玄鳥也’。本書🤞🏽:‘燕⇒,玄鳥也。’《釋鳥》:‘燕燕💂🏼,鳦🍑。’《詩》‘燕燕于飛’傳云🙍🏼♀️:‘燕燕,鳦也🖋🕵🏿。’《玄鳥》傳云🏌🏻♀️:‘玄鳥🤼♀️,鳦也。’”(丁福保2006:2883)《詩·邶風·燕燕》孔穎達疏引 郭璞曰: “一名玄鳥,齊人呼鳦。此燕即今之燕也,古人重言之。”《左傳·昭公十七年》“玄鳥氏🍸,司分者也。”杜預注: “玄鳥,燕也,以春分來,秋分去。”孔穎達疏:“或單呼為燕,或重名燕燕,異方語也。”可見 “燕”📬、“

,元(玄)鳥也”。《說文解字議證》:“‘玄鳥’也者👨🏼🔬🤽🏽♀️,徐鍇本作‘燕燕,玄鳥也’。本書🤞🏽:‘燕⇒,玄鳥也。’《釋鳥》:‘燕燕💂🏼,鳦🍑。’《詩》‘燕燕于飛’傳云🙍🏼♀️:‘燕燕,鳦也🖋🕵🏿。’《玄鳥》傳云🏌🏻♀️:‘玄鳥🤼♀️,鳦也。’”(丁福保2006:2883)《詩·邶風·燕燕》孔穎達疏引 郭璞曰: “一名玄鳥,齊人呼鳦。此燕即今之燕也,古人重言之。”《左傳·昭公十七年》“玄鳥氏🍸,司分者也。”杜預注: “玄鳥,燕也,以春分來,秋分去。”孔穎達疏:“或單呼為燕,或重名燕燕,異方語也。”可見 “燕”📬、“![]() ”意義完全相同。

”意義完全相同。

“燕”字古音屬影母元部。“![]() ”字《廣韻》讀 “於筆切”,又說“本烏轄切”。學者一般將它歸於影母質部,讀yǐ;如依大徐本《說文》所附孫愐《唐韻》讀“烏轄切”🧳🤦♂️,則為影母月部字🥗,讀yà。“燕”🕵️、 “

”字《廣韻》讀 “於筆切”,又說“本烏轄切”。學者一般將它歸於影母質部,讀yǐ;如依大徐本《說文》所附孫愐《唐韻》讀“烏轄切”🧳🤦♂️,則為影母月部字🥗,讀yà。“燕”🕵️、 “![]() ”二字聲母相同,韻母具有旁對轉或對轉關係,所以其讀音相近。

”二字聲母相同,韻母具有旁對轉或對轉關係,所以其讀音相近。

至於說“燕”、 “![]() ”的字形聯繫🖖,實際是繁簡不同的異體🥢。這一點,前人早就認識到🕧。如王筠《說文句讀》注釋

”的字形聯繫🖖,實際是繁簡不同的異體🥢。這一點,前人早就認識到🕧。如王筠《說文句讀》注釋![]() 字說🥦:“此字之形簡,燕字之形詳🦹🏻。”《說文釋例》說:“燕字詳密🤠,

字說🥦:“此字之形簡,燕字之形詳🦹🏻。”《說文釋例》說:“燕字詳密🤠,![]() 字約略似鳥形耳。” 章太炎《文始》說 “

字約略似鳥形耳。” 章太炎《文始》說 “![]() ”🧒🏽、“燕”“此二皆初文👨🏻🦼,語有陰陽,畫有疏密,遂若二文。”(丁福保2006:2883)這都是很對的。請看下列甲骨文 “燕”字的寫法 🧘🏼♂️:

”🧒🏽、“燕”“此二皆初文👨🏻🦼,語有陰陽,畫有疏密,遂若二文。”(丁福保2006:2883)這都是很對的。請看下列甲骨文 “燕”字的寫法 🧘🏼♂️:

![]() 《合集》5280

《合集》5280 ![]() 《合集》5281

《合集》5281 ![]() 《合集》5284

《合集》5284 ![]() 《合集》5288

《合集》5288

其表現燕子的頭🪀🩳、嘴👏🏼、翅⏱、尾四個部分都非常形象。《說文》說燕字“籋口,布翄,枝尾”,即嘴像小鉗,翅膀展開在兩邊,尾巴分岔,甲骨文“燕”字簡直是活靈活現。王筠《說文釋例》指出“許君說象形字,似此詳盡者頗少”(丁福保2006:2874)🧞♀️‼️,這是由“燕”字極其形象决定的。再看傳抄古文“燕”字和《說文》小篆的寫法🪵:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 《傳抄古文字編》1167頁

《傳抄古文字編》1167頁

![]() 《說文》245 頁

《說文》245 頁

上列傳抄古文除了後面三形增加“鳥”旁繁化🏑,其中最後一形還省掉表示燕尾的“火”旁之外,它們和小篆相差不大🏊♀️;而它們跟甲骨文相比,儘管所表現的頭、嘴🫶🏻、身、翅🧿、尾各個部分都有變化🧔🏽♀️,如“頭”♤、“嘴”部分由![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 變作“廿”字形🚒;而小篆上部的“廿”字形,王筠《說文釋例》說:“一之在口内者🔉,所以分頭與喙之界也。”(丁福保2006:2874)這是很對的🌷。再如“身”部變作倒三角形或“口”字形👰🏿;“雙翅”變作“北”字形或“非”字形,“燕尾”變作“火”字形,但其表示相應的各個部位都比較清楚,所以王襄說:“細玩各燕字,其流變雖甚而初形未泯🟨。”(于省吾1996:1743)確實是這樣。

變作“廿”字形🚒;而小篆上部的“廿”字形,王筠《說文釋例》說:“一之在口内者🔉,所以分頭與喙之界也。”(丁福保2006:2874)這是很對的🌷。再如“身”部變作倒三角形或“口”字形👰🏿;“雙翅”變作“北”字形或“非”字形,“燕尾”變作“火”字形,但其表示相應的各個部位都比較清楚,所以王襄說:“細玩各燕字,其流變雖甚而初形未泯🟨。”(于省吾1996:1743)確實是這樣。

古文字“![]() ”字除了寫作

”字除了寫作 ![]() 🚊、

🚊、![]() 等比較簡單的形體之外,還有如下一些形體:

等比較簡單的形體之外,還有如下一些形體:

![]()

![]()

![]()

![]() 《傳抄古文字編》1171頁

《傳抄古文字編》1171頁

![]() 、

、![]() 等應該是這些比較繁雜形體的簡省🧑🏿🚒。而上列“

等應該是這些比較繁雜形體的簡省🧑🏿🚒。而上列“![]() ”字的這些形體跟古文字“燕”相比也有不少變化,最大的變化是省去了嘴形部分而增加了可能是象徵鳥身的“

”字的這些形體跟古文字“燕”相比也有不少變化,最大的變化是省去了嘴形部分而增加了可能是象徵鳥身的“![]() ”形筆劃,其次是表現頭🙍🏿♀️😂、尾的筆劃有所不同🥄,變化不大的是表示翅膀的部分。而書寫“鳥”形是可以將嘴形省略的,試比較下列鳥篆文字的鳥形裝飾🧞♂️:

”形筆劃,其次是表現頭🙍🏿♀️😂、尾的筆劃有所不同🥄,變化不大的是表示翅膀的部分。而書寫“鳥”形是可以將嘴形省略的,試比較下列鳥篆文字的鳥形裝飾🧞♂️:

用👩🦲:![]() 《吳越文字彙編》42頁 旨🫁:

《吳越文字彙編》42頁 旨🫁:![]() 《吳越文字彙編》69頁

《吳越文字彙編》69頁

州:![]() 《東周鳥篆文字編》37頁 元🍚:

《東周鳥篆文字編》37頁 元🍚:![]() 《金文編》3頁

《金文編》3頁

玄:![]() 《東周鳥篆文字編》64頁

《東周鳥篆文字編》64頁

玄: ![]() 《東周鳥篆文字編》64頁 元:

《東周鳥篆文字編》64頁 元:![]() 《金文編》3頁

《金文編》3頁

吉:![]() 《吳越文字彙編》21頁翏🫣:

《吳越文字彙編》21頁翏🫣:![]() 、

、![]() 《金文編》251頁

《金文編》251頁

前面五個形體是有鳥嘴之形的🪬,而後面五個形體沒有鳥嘴之形或鳥嘴之形不明顯。可見古文字“燕”和繁寫的“![]() ”本是繁簡不同的異體👹😕。

”本是繁簡不同的異體👹😕。

古文字簡化的“![]() ”(即

”(即![]() )跟甲乙的“乙”應該是同形字的關係。段玉裁《說文解字注》說⛓:“

)跟甲乙的“乙”應該是同形字的關係。段玉裁《說文解字注》說⛓:“![]() 篆像其于飛之形”⛳️,“

篆像其于飛之形”⛳️,“![]() 象翅開首竦💇🏻,横看之乃得。”(丁福保2006👈🏿:2883)大概是比較勉强的🤘🏼。王筠《說文釋例》說“

象翅開首竦💇🏻,横看之乃得。”(丁福保2006👈🏿:2883)大概是比較勉强的🤘🏼。王筠《說文釋例》說“![]() 之象形也😙,它字似此者甚少,或蒼頡作也🎖。” (丁福保2006:2883)更是勉强👜。不過該書又說🏋🏿: “

之象形也😙,它字似此者甚少,或蒼頡作也🎖。” (丁福保2006:2883)更是勉强👜。不過該書又說🏋🏿: “![]() 不甚象形👩🏼🦲🕐,故加鳥以定之🎺。”這應該是實情🧔🏻。《說文》以簡省的

不甚象形👩🏼🦲🕐,故加鳥以定之🎺。”這應該是實情🧔🏻。《說文》以簡省的![]() 為象形字,似乎有點盲人摸象的味道👷🏽♂️,讓人難以相信🚻,其實已經是不象形的象形字了。後來楷書往往在左上角增加短的折筆,目的是要將它和甲乙丙丁的“乙”區別開來🦹🏽♂️🉑。而“

為象形字,似乎有點盲人摸象的味道👷🏽♂️,讓人難以相信🚻,其實已經是不象形的象形字了。後來楷書往往在左上角增加短的折筆,目的是要將它和甲乙丙丁的“乙”區別開來🦹🏽♂️🉑。而“![]() ”字或繁化作“鳦”,跟上引傳抄古文“燕”或繁化作“鷰 ”、“

”字或繁化作“鳦”,跟上引傳抄古文“燕”或繁化作“鷰 ”、“![]() ”相類,同時也起到跟甲乙的“乙”區別開來的作用。

”相類,同時也起到跟甲乙的“乙”區別開來的作用。

衆所周知,燕 ![]() 是比較善于鳴叫的一種鳥。上引《說文》提到“齊魯謂之

是比較善于鳴叫的一種鳥。上引《說文》提到“齊魯謂之![]() ,取其鳴自呼”,就說到了燕

,取其鳴自呼”,就說到了燕 ![]() 的鳴叫🙉🩰。《詩·邶風·燕燕》中的“燕燕于飛,上下其音”,也是很好的說明🛌。再比較甲骨文“鳴”字或作如下之形:

的鳴叫🙉🩰。《詩·邶風·燕燕》中的“燕燕于飛,上下其音”,也是很好的說明🛌。再比較甲骨文“鳴”字或作如下之形:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 《甲骨文編》189頁

《甲骨文編》189頁

所从“鷄”、“鳥”🚱、“隹”的嘴形朝上☪️🕜,跟鳥類叫鳴或打鳴時嘴多朝上的情况一致🏂🏽。上引甲骨文“燕”字的嘴形全都朝上🍸,正表示燕子善鳴或飛翔時往往伴隨叫鳴的特點🫱。所以《凡物流形》“鳴”字或改从 “![]() ”作“

”作“![]() ”是很自然很合理的🦑。

”是很自然很合理的🦑。

第三,《凡物流形》“鳦(![]() )”這種形體雖然很特別,但是也是可以解釋的。

)”這種形體雖然很特別,但是也是可以解釋的。

首先⭐️,通過觀察前引“燕”、“![]() ”的古文字形體和鳥形裝飾,《凡物流形》 “

”的古文字形體和鳥形裝飾,《凡物流形》 “![]() ”和“鳴”所从的 “

”和“鳴”所从的 “![]() ”、“鳥”二旁的下部大體相同🦸🏽♂️🔶,即表示鳥爪或翅膀的

”、“鳥”二旁的下部大體相同🦸🏽♂️🔶,即表示鳥爪或翅膀的![]() 和

和![]() 👱🏻♂️、表示鳥身鳥尾的

👱🏻♂️、表示鳥身鳥尾的![]() 和

和![]() 幾乎沒有差別🚢。這是“

幾乎沒有差別🚢。這是“![]() ”和“鳥”相同的部分。既然“鳥”的下部可以這樣寫,同樣為鳥類的“

”和“鳥”相同的部分。既然“鳥”的下部可以這樣寫,同樣為鳥類的“![]() ”的下部當然也可以這樣寫,儘管這樣一來跟 “燕”字下部已有差別♾。

”的下部當然也可以這樣寫,儘管這樣一來跟 “燕”字下部已有差別♾。

其次😰,“鳥”、“![]() ”主要的不同在上部。即“鳥” 的上部作完全封閉的“目”字形➿,大概表示鳥的頭部👩。而“

”主要的不同在上部。即“鳥” 的上部作完全封閉的“目”字形➿,大概表示鳥的頭部👩。而“![]() ”的上部作如下之形🕷:

”的上部作如下之形🕷:

![]() (乙12)

(乙12) ![]() (甲18)

(甲18) ![]() (甲21)

(甲21)

![]() (甲22)

(甲22) ![]() (甲17)

(甲17)![]() (乙14)

(乙14)

第一行三例所从的![]() 👩🏼⚕️、

👩🏼⚕️、![]() 、

、![]() 等可看作頭部的省略,而

等可看作頭部的省略,而![]() 👲🏼、

👲🏼、![]() 、

、![]() 似可看作嘴形;而第二行三例所从的四個或三個豎劃有可能是書寫者不瞭解兩個豎劃表示嘴形而作的沒有目的的繁化↘️,也可能表示兩個嘴形,跟燕子經常雙飛雙鳴或群飛群鳴的特點一致(桂馥對古書“燕燕”連言提出一個解釋,說“雙飛則為燕燕”,參丁福保2006:2874)✔️。因此,這些 “

似可看作嘴形;而第二行三例所从的四個或三個豎劃有可能是書寫者不瞭解兩個豎劃表示嘴形而作的沒有目的的繁化↘️,也可能表示兩個嘴形,跟燕子經常雙飛雙鳴或群飛群鳴的特點一致(桂馥對古書“燕燕”連言提出一個解釋,說“雙飛則為燕燕”,參丁福保2006:2874)✔️。因此,這些 “![]() ”字的上部可看作表示燕

”字的上部可看作表示燕 ![]() 的頭🕺🏼、嘴之形,是由甲骨文“燕 ”字表示頭🧉、嘴部分的

的頭🕺🏼、嘴之形,是由甲骨文“燕 ”字表示頭🧉、嘴部分的![]() 🧑🏽✈️、

🧑🏽✈️、![]() 🌤、

🌤、![]() 、

、![]() 等演變而來的👨👦✹,跟小篆和傳抄古文“燕”字表示頭👩🏼🎤、嘴部分的

等演變而來的👨👦✹,跟小篆和傳抄古文“燕”字表示頭👩🏼🎤、嘴部分的![]() 和

和![]() 應該是異體關係🧎♂️🦸🏻♂️。當然,跟甲骨文相比🤵♂️,無論上列“

應該是異體關係🧎♂️🦸🏻♂️。當然,跟甲骨文相比🤵♂️,無論上列“![]() ”字的上部還是小篆和傳抄古文 “燕”字的上部🥦,其象形程度都不是很高了。

”字的上部還是小篆和傳抄古文 “燕”字的上部🥦,其象形程度都不是很高了。

另外,我們還有一個考慮,就是上列“![]() ”字的上部跟戰國簡帛文字中常見的“臼”字形相同,有可能受到了它們的類化。下面我們把滕壬生(2008)所錄帶有“臼”字形的一部分字羅列如下🤡:

”字的上部跟戰國簡帛文字中常見的“臼”字形相同,有可能受到了它們的類化。下面我們把滕壬生(2008)所錄帶有“臼”字形的一部分字羅列如下🤡:

齒:![]()

![]() 193頁牙:

193頁牙:![]()

![]() 194頁 梳👴🗾:

194頁 梳👴🗾:![]() 547頁

547頁

豻:![]()

![]() 848-849頁貂:

848-849頁貂:![]()

![]() 849-850頁

849-850頁

貍🧑🏽⚖️🏒:![]()

![]() 850頁 豹:

850頁 豹:![]()

![]() 868頁斯:

868頁斯:![]()

![]() 1174頁

1174頁

![]() 😢:

😢:![]() 766頁 毁🐙:

766頁 毁🐙:![]()

![]() 1139頁燬:

1139頁燬:![]() 871頁

871頁

臼🏇🏻:![]()

![]() 677頁舀:

677頁舀:![]()

![]() 677頁舊👎🏿:

677頁舊👎🏿:![]()

![]()

![]() 369頁

369頁

本🧖🏿♀️🫧:![]()

![]()

![]() 543頁沈🔌🏃🏻:

543頁沈🔌🏃🏻:![]() 945頁 枕:

945頁 枕:![]() 547頁

547頁

異:![]()

![]() 238-239頁 蠇:

238-239頁 蠇:![]()

![]() 1112頁

1112頁

萬𓀉:![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 1205-1206頁

1205-1206頁

兒🧔🏻♀️:![]() 785頁鲵🚂:

785頁鲵🚂:![]() 963頁 面:

963頁 面:![]()

![]()

![]() 801頁

801頁

前面四行字所从的“臼”字形都可以肯定當“齒”字來用。其中“齒”、“牙”⏏️、“梳”三字無需解釋。“豻”、“貂”⚈☝🏼、“貍”、“豹” 四字所从的“鼠”旁也从“齒”,這是因為老鼠牙齒厲害這個特徵最為人所熟知,所以字形突出其牙齒。“斯”字《說文》說它的本義是“析”,而牙齒可以作為離析一些東西的“武器”; “![]() ”字在簡文中用作“毀譽”的“毀”,黃德寬(2007🔰:2863)疑為“毁齒”之“毁”的本字,所以它們从“齒”也很好理解的。第五行的“臼”字皆見於包山簡🩻,李家浩(1993)、(2003)讀作“舊”,“舊”字以“ 臼”為聲旁,而“舀”和“本”、“沈”、“枕”等字所从的“臼”字形,都無疑表示臼穴之“臼”🧗🏻♂️。“異”字根據甲骨文和金文作

”字在簡文中用作“毀譽”的“毀”,黃德寬(2007🔰:2863)疑為“毁齒”之“毁”的本字,所以它們从“齒”也很好理解的。第五行的“臼”字皆見於包山簡🩻,李家浩(1993)、(2003)讀作“舊”,“舊”字以“ 臼”為聲旁,而“舀”和“本”、“沈”、“枕”等字所从的“臼”字形,都無疑表示臼穴之“臼”🧗🏻♂️。“異”字根據甲骨文和金文作![]() 、

、![]() 等形的寫法(參看《甲骨文編》104-105頁🍺,《金文編》165-166頁),所从的“臼”字形由原來表示雙手形的筆劃變來🤐。“萬”字根據甲骨文和金文寫作

等形的寫法(參看《甲骨文編》104-105頁🍺,《金文編》165-166頁),所从的“臼”字形由原來表示雙手形的筆劃變來🤐。“萬”字根據甲骨文和金文寫作![]() 🐠、

🐠、![]() 🦹、

🦹、![]() 等形的寫法(參看《甲骨文編》544頁,《金文編》951-958頁),所从的“臼”字形由原來表示蝎子雙鉗形的筆劃變來。“兒”字較早寫法作

等形的寫法(參看《甲骨文編》544頁,《金文編》951-958頁),所从的“臼”字形由原來表示蝎子雙鉗形的筆劃變來。“兒”字較早寫法作 ![]() 、

、 ![]() 、

、![]() 形(參看《甲骨文編》362頁👖,《金文編》614頁)🤱🏻,學者多從《說文》所說,認為其“象小兒頭囟未合”🌐🔖,李孝定則認為“契金文兒字殊不象頭囟未合之形”(參看于省吾1996:90)👩🏽🦳。我們懷疑“兒”字本像小兒初長一兩顆牙齒之形🪲🧑🏼🏫,祇是後來寫作滿口牙齒跟小兒的這個特徵大有出入罷了👩🏽⚕️👮🏻♂️,所以“兒”字所从的“ 臼”字形似乎仍可看作牙齒。“面”字原文作“

形(參看《甲骨文編》362頁👖,《金文編》614頁)🤱🏻,學者多從《說文》所說,認為其“象小兒頭囟未合”🌐🔖,李孝定則認為“契金文兒字殊不象頭囟未合之形”(參看于省吾1996:90)👩🏽🦳。我們懷疑“兒”字本像小兒初長一兩顆牙齒之形🪲🧑🏼🏫,祇是後來寫作滿口牙齒跟小兒的這個特徵大有出入罷了👩🏽⚕️👮🏻♂️,所以“兒”字所从的“ 臼”字形似乎仍可看作牙齒。“面”字原文作“![]() ”😀,又屢見於《上海博物館藏戰國楚竹書(七)》中的《武王踐阼》篇,如2號簡“南

”😀,又屢見於《上海博物館藏戰國楚竹書(七)》中的《武王踐阼》篇,如2號簡“南![]() (面)而立”,3號簡“不

(面)而立”,3號簡“不![]() (與)北

(與)北![]() (面)”🧘、“武王西

(面)”🧘、“武王西 ![]() (面)而行”、“东

(面)而行”、“东 ![]() (面)而立”,13號簡“大(太)公南

(面)而立”,13號簡“大(太)公南![]() (面),武王北

(面),武王北![]() (面)而

(面)而![]() (复)

(复)![]() (問)”🪚。“面”字所从 的“臼”字形可能跟“本”🏌🏼♂️、“枕”等字所从一樣, 似乎也可以看作“臼穴”之“臼”,表示比“

(問)”🪚。“面”字所从 的“臼”字形可能跟“本”🏌🏼♂️、“枕”等字所从一樣, 似乎也可以看作“臼穴”之“臼”,表示比“![]() (首)”低的部位;但是這樣理解並不很很理想。考慮到“萬”和“面”都是明母元部字☘️🥊,“

(首)”低的部位;但是這樣理解並不很很理想。考慮到“萬”和“面”都是明母元部字☘️🥊,“![]() ”所从的“臼”字形跟“萬”字上部相同, 我們懷疑“

”所从的“臼”字形跟“萬”字上部相同, 我們懷疑“![]() ”字可看作从“萬”省聲。“面 ”字小篆作

”字可看作从“萬”省聲。“面 ”字小篆作![]() 🧮,一般認為是指示字,然則 “

🧮,一般認為是指示字,然則 “![]() ”和“面”是結構性質不同的異體。

”和“面”是結構性質不同的異體。

又《凡物流形》1號簡“既![]() 既槿(根)🍴,

既槿(根)🍴, ![]() (奚)

(奚)![]() (後)之

(後)之![]() (奚)先👮?”的“

(奚)先👮?”的“![]() ”字作如下之形:

”字作如下之形:

![]() 甲本

甲本 ![]() 乙本

乙本

整理者釋作“拔”☝🏼,意義為“抽拔”(馬承源2008🚉:225)🧛♂️;復旦(2008)改釋作“本”。從字形來看👨🏿🎤,戰國竹簡“拔”字很常見🦹♀️,其作![]() 、

、![]() 等形(滕壬生2008:1005),與此字寫法不同;又前引“本 ”字戰國竹簡作“

等形(滕壬生2008:1005),與此字寫法不同;又前引“本 ”字戰國竹簡作“![]() ”,“臼”字形在下面,與此字在上面剛好相反,另外“

”,“臼”字形在下面,與此字在上面剛好相反,另外“![]() ”字从“本”,跟此字从“木”根本不同,所以釋“拔”和“本”都值得懷疑。從文義看😗,“奚後之奚先”的“之”字, 廖名春(2008)認為表並列或聯合關係👨🏻🏭,相當於“與”🧡,這是非常精當的🧙🏿。這樣🥤, “奚後與奚先”對應前面的“既

”字从“本”,跟此字从“木”根本不同,所以釋“拔”和“本”都值得懷疑。從文義看😗,“奚後之奚先”的“之”字, 廖名春(2008)認為表並列或聯合關係👨🏻🏭,相當於“與”🧡,這是非常精當的🧙🏿。這樣🥤, “奚後與奚先”對應前面的“既 ![]() 既根”🫖。古書“根”🤬、“末”往往相對而言🎸,如《淮南子 •繆稱》👐🏽📄:“根淺則末短,本傷則枝枯🛤。”《說苑·談叢》:“本傷者枝槁,根深者末厚☢️。 ”《抱樸子外篇•君道》:“夫根深則末盛矣。”同書《循本》篇👩🦽➡️:“欲茂其末,必深其根。”所以“

既根”🫖。古書“根”🤬、“末”往往相對而言🎸,如《淮南子 •繆稱》👐🏽📄:“根淺則末短,本傷則枝枯🛤。”《說苑·談叢》:“本傷者枝槁,根深者末厚☢️。 ”《抱樸子外篇•君道》:“夫根深則末盛矣。”同書《循本》篇👩🦽➡️:“欲茂其末,必深其根。”所以“![]() ”應改釋為“末 ”。那麽“

”應改釋為“末 ”。那麽“![]() (末)”字應該怎樣分析呢?我們認為有兩種可能,第一是上部的“臼”由“

(末)”字應該怎樣分析呢?我們認為有兩種可能,第一是上部的“臼”由“![]() (拔)”字所从的雙手形類化而來⚪️,仍然釋作“拔”字而讀作“末”;“拔”古音在並母月部,“末”在明母月部,韻母相同,聲母並🌪、明同屬唇音,故可相通。第二是“

(拔)”字所从的雙手形類化而來⚪️,仍然釋作“拔”字而讀作“末”;“拔”古音在並母月部,“末”在明母月部,韻母相同,聲母並🌪、明同屬唇音,故可相通。第二是“![]() ”上部和上引“萬”字上部相同,“萬” 👼、“末”二字聲母相同,韻母有陽入對轉關係🥱🧑🏼🔬,“

”上部和上引“萬”字上部相同,“萬” 👼、“末”二字聲母相同,韻母有陽入對轉關係🥱🧑🏼🔬,“![]() ”為从“木”、“萬”省聲的形聲字🧑🏻🦲。我們認為後者可能性更大。衆所周知,“末”為指示字‼️,因此 “

”為从“木”、“萬”省聲的形聲字🧑🏻🦲。我們認為後者可能性更大。衆所周知,“末”為指示字‼️,因此 “![]() ”和“末”的結構關係跟上面所說的“

”和“末”的結構關係跟上面所說的“![]() ”和“面”的關係相同。

”和“面”的關係相同。

無論是出土古文字還是《說文》小篆都存在不少省聲字。陳世輝(1979)曾對《說文》中的省聲字進行討論,指出其分析有得有失。這就告訴我們🚗,對待“省聲”要特別慎重🗾🎐。而事實證明,這個分析方法在古文字考釋中是非常值得重視的。還是拿《上海博物館藏戰國楚竹書(七)》的釋讀作為例子。《吳命》篇1號簡和9號簡各有一個跟“走”字極為相似的字:

![]() 1

1 ![]() 9

9

劉雲(2009)和禤健聪(2009)根據《孔子詩論》 7號和10號簡中寫作如下之形的“害”字:

![]() 7

7 ![]() 10

10

將其分析為从“止”👮🏼♀️、“害”省聲。其中1號簡“馬將![]() ”和古書常見的“馬方駭”相對應,從而將此字讀作“駭”。這是很正確的👇🏿。把“

”和古書常見的“馬方駭”相對應,從而將此字讀作“駭”。這是很正確的👇🏿。把“![]() ”和 “

”和 “![]() ”看作从“萬”省聲與此从“害” 省聲相類。

”看作从“萬”省聲與此从“害” 省聲相類。

而古文字“萬”字除了有明母元部的讀音外還有另外的讀音。關於這個問題𓀉,劉釗(1991😣:355-356)曾說:“‘禼’字應是萬字的譌體分化字。即禼字是從萬字中經過譌變分化出的一個字,而聲音還與萬字相近……萬字本象蠍形,小篆作蠆,後世作蠍,又省作蝎。萬字古應讀如‘蠍’。古音竊在清紐質部🎥,蠍在曉紐月部,……竊从萬聲是極為可能的。”劉釗(2006:130)進一步指出🆓🎎:“萬的本字小篆作‘ 蠆’🤙🏽,訓為‘毒蟲’👳🏿♀️,後世又造形聲字作‘蠍’。萬為蠍字的初文👮🏻♀️,應有蠍的讀音。古音蠍在曉紐月部🧚🏻,禼在心紐月部🥝,二字疊韻🫢。又禼字《說文》訓為‘蟲’🥰,與‘萬’字訓為‘蟲’正相合,故可知萬字和禼字在音義上都有聯繫,這更證明了禼字乃是萬字的分化字的推論。”又說楚帛書“為禹為萬”之“萬”字作![]() ,“商承祚先生和陳邦懷先生皆讀‘萬’為‘ 禼’🍱,非常正確……禹即夏禹,萬即禼,也即商契,典籍禼與契、偰通👩🏿🦲🕧,契乃商之先祖。這句話‘ 禹’👸🏼、‘契’並舉,文從字順🎫。”這是非常正確的🌗。《說文》“禼”字古文作

,“商承祚先生和陳邦懷先生皆讀‘萬’為‘ 禼’🍱,非常正確……禹即夏禹,萬即禼,也即商契,典籍禼與契、偰通👩🏿🦲🕧,契乃商之先祖。這句話‘ 禹’👸🏼、‘契’並舉,文從字順🎫。”這是非常正確的🌗。《說文》“禼”字古文作![]() 👨🏽⚕️,其上部的

👨🏽⚕️,其上部的![]() 即與上引部分“萬”字的上部相同🕦。“萬”字既可通“契”,而“契”古音在溪母月部,“

即與上引部分“萬”字的上部相同🕦。“萬”字既可通“契”,而“契”古音在溪母月部,“![]() ”在影母質部,溪、影同屬喉音🧑🦳,月、質二部可以旁轉(上引劉氏所說質部的“竊”以月部的“禼”為聲旁即是一例),所以《凡物流形》的“

”在影母質部,溪、影同屬喉音🧑🦳,月、質二部可以旁轉(上引劉氏所說質部的“竊”以月部的“禼”為聲旁即是一例),所以《凡物流形》的“![]() ”字是否用可讀作“契”的“萬 ”字的省體作為聲旁呢🪰?換言之,《凡物流形》“

”字是否用可讀作“契”的“萬 ”字的省體作為聲旁呢🪰?換言之,《凡物流形》“![]() ”字是否可以分析為从“萬”省聲呢?這裏謹提出問題,以供日後繼續研究💆🏿♀️🤲🏼。

”字是否可以分析為从“萬”省聲呢?這裏謹提出問題,以供日後繼續研究💆🏿♀️🤲🏼。

現在回頭看中山王 ![]() 壺銘文 和《柬大王泊旱》5号简的“一”字。《柬大王泊旱》的“一”字和《凡物流形》的“一”字相比較🦶🏻,有兩點不同:第一是短橫“

壺銘文 和《柬大王泊旱》5号简的“一”字。《柬大王泊旱》的“一”字和《凡物流形》的“一”字相比較🦶🏻,有兩點不同:第一是短橫“![]() ”不在斜筆“

”不在斜筆“![]() ”的上面,大概已經表示數字之“一”而不再充當飾筆的作用;第二是上部的“臼”字形作典型的齒形👨🏿🏭,與前引“豻”🤧、“貂”🚦、“貍”🎛、“豹 ”等所从“鼠”旁的上部完全相同,已經完全沒有了表示燕

”的上面,大概已經表示數字之“一”而不再充當飾筆的作用;第二是上部的“臼”字形作典型的齒形👨🏿🏭,與前引“豻”🤧、“貂”🚦、“貍”🎛、“豹 ”等所从“鼠”旁的上部完全相同,已經完全沒有了表示燕![]() 頭、嘴部分的形象,這大概是受到了“鼠”字寫法的類化所致🙇♀️🧑🧑🧒。純粹从字形著眼,將其隷定作“

頭、嘴部分的形象,這大概是受到了“鼠”字寫法的類化所致🙇♀️🧑🧑🧒。純粹从字形著眼,將其隷定作“![]() ”,分析為从“鼠”省💁🏿👮🏻♂️、从“一 ”🫙,當然是可以的🙇🏿♀️。而從其字形來源考慮,特別是考慮到《凡物流形》“

”,分析為从“鼠”省💁🏿👮🏻♂️、从“一 ”🫙,當然是可以的🙇🏿♀️。而從其字形來源考慮,特別是考慮到《凡物流形》“![]() ”字用為“一”的情况🌨,我們認爲可以將它隷定作“

”字用為“一”的情况🌨,我們認爲可以將它隷定作“![]() ”♔🙇🏽。中山王

”♔🙇🏽。中山王 ![]() 壺銘文 的“一”和《柬大王泊旱》的“ 一”相比👽,有三點不同。第一是上部的“齒”形有繁化🕵🏿♀️;第二是所从之“一”不再作短橫,也沒有和其他筆劃相連接🧑🧒,很顯然是明確表示“一”了;第三是下部變作了雙爪形的“

壺銘文 的“一”和《柬大王泊旱》的“ 一”相比👽,有三點不同。第一是上部的“齒”形有繁化🕵🏿♀️;第二是所从之“一”不再作短橫,也沒有和其他筆劃相連接🧑🧒,很顯然是明確表示“一”了;第三是下部變作了雙爪形的“![]() ”,應該是受到了“鼠”字寫法的進一步同化所致。同樣,這個“

”,應該是受到了“鼠”字寫法的進一步同化所致。同樣,這個“![]() ”字形也可以隷定作 “

”字形也可以隷定作 “![]() ”。這樣隷定有個好處🥈,就是比較好理解它的形體結構,即“

”。這樣隷定有個好處🥈,就是比較好理解它的形體結構,即“![]() ”其實是从“一”、 “

”其實是从“一”、 “![]() ”聲的字。而將它隷定作 “

”聲的字。而將它隷定作 “![]() ”🧖🏼,正如張世超(2005)所說🤾🏽,其“何以从‘鼠’,有些令人費解”💾。

”🧖🏼,正如張世超(2005)所說🤾🏽,其“何以从‘鼠’,有些令人費解”💾。

最後,順便說說楚帛書中的“![]() ”和“

”和“![]() ”兩個字🤡。

”兩個字🤡。

楚帛書丙篇第一行“曰取🏊♀️,![]() 則至”的“

則至”的“![]() ”字作如下之形:

”字作如下之形:

![]() 饒宗頤、曾宪通(1985✡︎:圖版36)©️、(1993:圖版91)

饒宗頤、曾宪通(1985✡︎:圖版36)©️、(1993:圖版91)

帛書“取”讀作“陬”,指孟陬之月,“乙(鳦)”即古文獻常見的“玄鳥”👼🏿。曾宪通(1993👔👳🏽♀️:1)指出🤽🏻:“‘![]() 則至’者🧑🏼💻,表示月令之物候,與《夏小正》云 ‘鞠則見’👩🦼、‘参则伏’、‘螜則鳴’🆕、‘鴂則鳴’等同類。《禮記·月令》有‘仲春之月🧑🏼🏫,玄鳥至。’今帛文言取(陬=正月)而鳦至👶🏻,兩者相差一個月。”《逸周書·时训》也有“春分之日,玄鸟至”的說法。南方楚地物候跟中原北方有所不同👨🏻🌾,這應該是楚帛書所記物候之所以早一個月的原因🪼。何琳儀(1998:1313)釋此字為“云”而讀作“雲”。湯餘惠(2001🧒🏼:707)和李守奎(2003:654)皆從其釋🧑🏻🎤。楊澤生(2002:81)曾指出,從字形來看,根據見於楚簡和鄂君啟節用作偏旁的“云 ”字的寫法,釋“云”之說雖然有道理的,但是“云”和“乙”聲韻皆近,帛書 此字也可以看作从“乙”聲,所以仍 應釋作“

則至’者🧑🏼💻,表示月令之物候,與《夏小正》云 ‘鞠則見’👩🦼、‘参则伏’、‘螜則鳴’🆕、‘鴂則鳴’等同類。《禮記·月令》有‘仲春之月🧑🏼🏫,玄鳥至。’今帛文言取(陬=正月)而鳦至👶🏻,兩者相差一個月。”《逸周書·时训》也有“春分之日,玄鸟至”的說法。南方楚地物候跟中原北方有所不同👨🏻🌾,這應該是楚帛書所記物候之所以早一個月的原因🪼。何琳儀(1998:1313)釋此字為“云”而讀作“雲”。湯餘惠(2001🧒🏼:707)和李守奎(2003:654)皆從其釋🧑🏻🎤。楊澤生(2002:81)曾指出,從字形來看,根據見於楚簡和鄂君啟節用作偏旁的“云 ”字的寫法,釋“云”之說雖然有道理的,但是“云”和“乙”聲韻皆近,帛書 此字也可以看作从“乙”聲,所以仍 應釋作“![]() (鳦)”。帛書此字到底是燕

(鳦)”。帛書此字到底是燕![]() 之“

之“![]() ”的一個變體💗,跟楚文字所見的“云”祇是同形字關係,還是應該釋作“云”而讀作“

”的一個變體💗,跟楚文字所見的“云”祇是同形字關係,還是應該釋作“云”而讀作“![]() ”,我們現在也沒有確定的意見。

”,我們現在也沒有確定的意見。

“![]() ”字原文作如下之形👳🏻♂️:

”字原文作如下之形👳🏻♂️:

![]()

![]()

![]() 曾宪通(1993 🤾🏼:20)

曾宪通(1993 🤾🏼:20)

分別見於乙篇第4、8、12行的下列句子:

(1)女(如)![]() =(日月)既

=(日月)既![]() (亂),乃又

(亂),乃又![]() □☣️,東

□☣️,東 ![]() (國)又(有)吝。

(國)又(有)吝。

(2)則母(毋)童(動)![]() (群)民,

(群)民, ![]() (以)□三

(以)□三 ![]() (恒)✨。癹四興(?)

(恒)✨。癹四興(?) ![]() ,

, ![]() (以)□天尚(常)🥡。

(以)□天尚(常)🥡。

(3)民則 又(有)![]() (穀),亡(無)又(有)相

(穀),亡(無)又(有)相 ![]() (擾)🏋🏽♂️⛹🏻♀️。不見陵(🍅?)西(❇️?)🔫,是則

(擾)🏋🏽♂️⛹🏻♀️。不見陵(🍅?)西(❇️?)🔫,是則![]() 至。

至。

此字過去有“鼠”、 “豸”、“兄”、“兒”等多種不同釋法𓀆,楊澤生(2002🍲:81-84)認為在字形上都不是很密合,說此字从“鼠” 省、“乙”聲,懷疑是“齧”字的異體,在帛書中讀作“蠥” (孽)。這裏我們重作討論♡。

從滕壬生(2008 :848-850、866- 868)所錄所有15個从“鼠”之字(不包括 “![]() ”字,“

”字,“![]() ”字不算“

”字不算“![]() ”、“豹”兩個)來看🦐,有如下 4個字的“鼠”旁或寫作“

”、“豹”兩個)來看🦐,有如下 4個字的“鼠”旁或寫作“![]() ”形:

”形:

豻:![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

貍:![]()

![]()

![]()

![]()

![]() (狐)♾:

(狐)♾:![]()

![]()

![]()

![]() 🪕:

🪕:![]()

![]()

![]()

“豻”字共有27 個字形,其中1個“鼠”旁省去“乙”形作“![]() ”,3個“鼠”旁省作“

”,3個“鼠”旁省作“![]() ”;“貍”字共有15個字形👶🏽,其中1個“鼠”旁繁化作从三個爪形,寫作“

”;“貍”字共有15個字形👶🏽,其中1個“鼠”旁繁化作从三個爪形,寫作“![]() ”💂🏿♂️,2個省作 “

”💂🏿♂️,2個省作 “![]() ”🧚🏽;“

”🧚🏽;“![]() ”字共有6個字形,其中1個“鼠”旁省作“

”字共有6個字形,其中1個“鼠”旁省作“![]() ”。“

”。“![]() ”字3個形體的“鼠”旁全部作“

”字3個形體的“鼠”旁全部作“![]() ”形🕵🏼。由此看來💘,“鼠”旁確可以簡省作 “

”形🕵🏼。由此看來💘,“鼠”旁確可以簡省作 “![]() ”。但是三個所謂的“

”。但是三個所謂的“![]() ”字全部用作人名,實際上並不能證明所从之“

”字全部用作人名,實際上並不能證明所从之“![]() ”一定是“鼠”🧍♂️。如果將此三形排除在外,確證為“鼠”旁省作“

”一定是“鼠”🧍♂️。如果將此三形排除在外,確證為“鼠”旁省作“![]() ”形的例子就祇有6個👳🏻👨🏻🦽,這在大量從“鼠”之字來說其實是很小的比例,就跟“鼠”旁或繁化作“

”形的例子就祇有6個👳🏻👨🏻🦽,這在大量從“鼠”之字來說其實是很小的比例,就跟“鼠”旁或繁化作“![]() ”和簡化作“

”和簡化作“![]() ”一樣是偶然的現象💫。因此,作為偏旁用的“ 鼠”偶爾簡化作“

”一樣是偶然的現象💫。因此,作為偏旁用的“ 鼠”偶爾簡化作“![]() ”並不值得奇怪。但是如果將帛書 “

”並不值得奇怪。但是如果將帛書 “![]() ”釋作“鼠”,那就出現這樣一種情况,即這個形體比較複雜的“鼠”字▶️,在用作偏旁時很少出現簡省的寫法,反而在作為單字來用時簡省作“

”釋作“鼠”,那就出現這樣一種情况,即這個形體比較複雜的“鼠”字▶️,在用作偏旁時很少出現簡省的寫法,反而在作為單字來用時簡省作“ ![]() ”。這是很奇怪的事情。所以把帛書 “

”。這是很奇怪的事情。所以把帛書 “![]() ”字釋作“鼠”還是有問題的。

”字釋作“鼠”還是有問題的。

我們懷疑帛書“![]() ”字也可能是《凡物流形》這種“

”字也可能是《凡物流形》這種“![]() ”字的一個變體✂️,即由其右下部的“

”字的一個變體✂️,即由其右下部的“![]() ”音化為“乙”聲🙄。 “

”音化為“乙”聲🙄。 “![]() ”在帛書中或可讀作“曀” 。《詩•邶風•終風》:“終風且曀,不日有曀🚚。”《爾雅•釋天》🧑🏻🦽:“風而雨土為霾,陰而風為曀。”曀 是比較反常的天氣。《開元占經》卷一○一引《紀年》曰:“周昭王十九年🧘🏽,天大曀🂠,雉兔皆震。”周昭王本人後來也死在南征楚國途中的意外🥱。(1)中“日月既亂”、(2)中的“以□ 天常”和(3)中的“不見陵(?)西(⚗️?)”似乎都可能跟“曀”這種反常的天氣現象相關♻。祇是這三個句子都有缺文,其意思不是很明確🧑🏽🌾,我們的這個推測也很難得到證實🧔🏿💇🏽♀️。

”在帛書中或可讀作“曀” 。《詩•邶風•終風》:“終風且曀,不日有曀🚚。”《爾雅•釋天》🧑🏻🦽:“風而雨土為霾,陰而風為曀。”曀 是比較反常的天氣。《開元占經》卷一○一引《紀年》曰:“周昭王十九年🧘🏽,天大曀🂠,雉兔皆震。”周昭王本人後來也死在南征楚國途中的意外🥱。(1)中“日月既亂”、(2)中的“以□ 天常”和(3)中的“不見陵(?)西(⚗️?)”似乎都可能跟“曀”這種反常的天氣現象相關♻。祇是這三個句子都有缺文,其意思不是很明確🧑🏽🌾,我們的這個推測也很難得到證實🧔🏿💇🏽♀️。

至於原來隷定作“![]() ”的三個字形,我們懷疑也是個从 “

”的三個字形,我們懷疑也是個从 “![]() ”的字💺,可以隷作“

”的字💺,可以隷作“![]() ”。“

”。“![]() ”或為舒展之“舒”的異體。《詩·邶風·燕燕》孔穎達疏🚴🏿♀️:“燕燕往飛之時,必舒張其尾翼🫨。”“舒”以燕

”或為舒展之“舒”的異體。《詩·邶風·燕燕》孔穎達疏🚴🏿♀️:“燕燕往飛之時,必舒張其尾翼🫨。”“舒”以燕 ![]() 之“

之“![]() ”作為意符是合理的😐。

”作為意符是合理的😐。

最後 略作小結。我們認為《凡物流形》應該讀作“一”的字其實是“![]() ”字🐈⬛。儘管我們花了很多文字去解釋它的形體結構👨⚕️🕡,證明其為燕

”字🐈⬛。儘管我們花了很多文字去解釋它的形體結構👨⚕️🕡,證明其為燕![]() 的“

的“![]() ”字的合理性🧑🏽🦲,但是最為重要的還是兩點,一是“

”字的合理性🧑🏽🦲,但是最為重要的還是兩點,一是“![]() ”和“一”聲韻相同,可以相通🙎🏽♂️;二是在《凡物流形》“鳴”字的構形裏,“

”和“一”聲韻相同,可以相通🙎🏽♂️;二是在《凡物流形》“鳴”字的構形裏,“![]() ”可以作為“鳥”的同義偏旁進行互換,這是本文觀點是否成立的基礎和出發點。

”可以作為“鳥”的同義偏旁進行互換,這是本文觀點是否成立的基礎和出發點。

附記:本文初稿曾得到沈培先生的指正💇♀️,謹志謝忱。

參考文獻:

《傳抄古文字編》:徐在國編,綫裝書局🏪,2006年11月。

《東周鳥篆文字編》:張光裕、曹錦炎主編,翰墨軒出版有限公司📝,1994年9月。

《甲骨文合集》:郭沫若主編🤏🏻、胡厚宣總編輯,中華書局, 1979~1982年♨️。

《甲骨文編》:中國社會科學院考古研究所編輯🔚,中華書局🧗🏼, 1965年9月。

《金文編》:容庚編著、張振林、馬國權摹補👨🏻🏭,中華書局🦸♀️, 1985年7月。

《說文解字》🙉:許慎撰,中華書局,1963年12月影印大徐本。

《吳越文字彙編》🤞:施謝捷編著,江蘇教育出版社,1998年8月🤾🏻♀️🈲。

陳世輝(1979):《略論<說文解字>中的“省聲”》,《古文字研究》第一輯,中華書局,1979年8月🦅。

丁福保(2006):《說文解字詁林》,雲南人民出版社📠,2006年9月。

復旦(2008)🐘:復旦大學出土文獻與古文字研究富达研究生讀書會(鄔可晶執筆)《<上博(七)•凡物流形>重編釋文》,古文字網12月31日

(http://www.guwenzi.com/SrcShow.asp? Src_ID=581)。

何琳儀(1998)🙅🏿📂:《戰國古文字典》🧑🏿💼,中華書局,1998 年9月。

黃德寬(2007)🚣:《古文字譜系疏證》🧑🏿🦳,商務印書館,2007年5月

李家浩(1993):《包山楚簡研究(五篇)》,第二屆國際中國古文字學研討會論文,香港中文大學:1993年10月。

李家浩(2003)💂🏼:《包山遣册考释(四篇)》,《古籍整理研究学刊》2003年第5期🎤。

李守奎(2003)🚣🏼♂️:《楚文字編》🕧,福建人民出版社,2003年12月。

廖名春(2008):《<凡物流行>校讀零劄(一)》,孔子2000網12月31日

(http://www.confucius2000.com/qhjb/fwlx3.htm)。

劉洪濤(2006):《讀 <上海博物館藏戰國竹書(四)>劄記》🚧,簡帛網 11月8日

(http://www.bsm.org.cn/show_article.php? id=457)。

劉雲(2009)⛪️:《說<上博七· 吳命>中所謂的“走” 字》,古文字網1月16日

(http://www.guwenzi.com/SrcShow.asp?Src_ID=663)。

劉釗(1991):《<說文解字>匡謬(四則)》,《說文解字研究》(第一輯),河南大學出版社,1991年8月🙆🏿♀️。

劉釗(2006):《古文字構形學》,福建人民出版社,2006年1月🪲。

馬承源(2008):《上海博物館藏戰國楚竹書(七)》🚵🏼,上海古籍出版社🐼,2008年12月🥐。

沈培(2008)🈁:《略說<上博(七)>新見的“一”字》🤽,古文字網12月31日

(http://www.guwenzi.com/SrcShow.asp? Src_ID=582)。

沈培(2009)🍰:《<上博(七)>校讀拾補》,古道照顔色——先秦兩漢古籍國際學術研討會論文🥫,香港中文大學中國語言及文學系🕞、中國文化研究所中國古籍研究富达主辦,2009年1月16- 18日🧏🏿♀️。

湯餘惠(2001):《戰國文字編》,福建人民出版社,2001年12月。

滕壬生(2008):《楚系簡帛文字編(增訂本)》,湖北教育出版社🚴,2008年10月。

蘇建洲(2009):《<上博七‧凡物流形>“一”🤘🏽、“逐”二字小考》,古文字網1月 2日

(http://www.guwenzi.com/SrcShow.asp?Src_ID=597)🥌。

饒宗頤、曾宪通(1985):《楚帛書》,中華書局香港分局🫚,1985年9月💇🏼♀️。

饒宗頤、曾宪通(1993)🍄🟫:《楚地出土文獻三種研究》,中華書局,1993年8月。

禤健聪(2009)✹:《說<吳命>簡1的“駭”》,簡帛網1月16日

(http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=973)♿️。

楊澤生(2002)🔑🧙🏻:《戰國竹書研究》,中山大學博士學位論文,2002年4月🤦♀️。

于省吾(1996):《甲骨文字詁林》🕶,中華書局,1996年5月👦🏽🧟。

張世超(2005)🧘:《釋“逸”》,《中國文字研究》第六輯,廣西教育出版社🐣,2005年10月👩🏻🦽➡️。

曾宪通(1993)👨🏻🚒:《長沙楚帛書文字編》👨🏼🔬,中華書局,1993年2月™️。

本文收稿日期為2009年2月15日

本文發佈日期為2009年2月15日

-

ryknight 在 2009/2/16 3:17:42 评价道:第1楼

一个最简单的问题:“一”甲骨文就有,为什么人们要造一个那么奇怪而麻烦的“一”?

如果不是因为金融业的发展,我想“壹”也不会出现吧🤦🏿♂️。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址♥︎👨🏼🍼:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🧑🏽🦳:736121

0354上博簡《凡物流形》中的“一”字試解

0354上博簡《凡物流形》中的“一”字試解