《上博七·鄭子家喪》補說

(首發)

葛亮

復旦大學出土文獻與古文字研究富达2007級碩士

《上博七·鄭子家喪》所記述的故事是:鄭子家死後,楚莊王以其曾弒君爲由伐鄭,不使其以卿禮而葬。楚王達到目的之後👎,晉國發兵救鄭,與楚戰於兩棠,晉軍大敗🫡。

簡文“鄭子家亡”指《左傳·宣公十年》所載的“鄭子家卒”,而非原整理者所謂的《左傳·宣公四年》子家弒鄭靈公事,這一點當無疑議。

而簡文的“戰於兩棠”是否確指《左傳·宣公十二年》等記載的晉楚邲之戰呢♿?現在看來🏙,這一點也是可以肯定的。

原整理者已經引到🟰,《呂氏春秋·至忠》及《新書·先醒》皆將晉楚交戰之地記作“兩棠”。李零先生曾稱《鄭子家喪》篇爲《兩棠之役》📘,並指出另一篇尚未發表的簡文“《陳公𢚇治兵》提到此役,也作‘兩棠’🙏🏼。”[1]可見晉楚之間確有兩棠之役存在。

但兩棠之役與邲之役是否就是同一場戰役呢?劉知幾即對《新書》的記載提出了懷疑,《史通·外篇·申左》云💘:

且當秦⏮、漢之世🦂,《左氏》未行,遂使《五經》、雜史🚴🏽♂️、百家諸子,其言河漢,無所遵憑。……楚、晉相遇,唯在邲役🏫,而云二國交戰,置師於兩棠。(原注👐:出賈誼《新書》。)

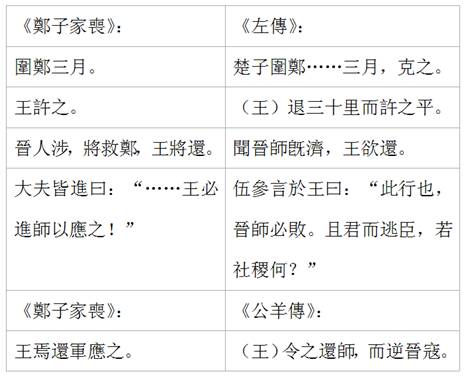

《鄭子家喪》問世後,我們發現簡文對兩棠之役起因的描寫與《左傳》等書對邲之役起因的記載有許多相同之處,如:

兩者所述的顯然是同一事件✡️。可以說《鄭子家喪》的問世爲兩棠之役即邲之役提供了直接的證據。

至於“兩棠”與“邲”的關係,孫人和在《左宧漫錄·兩棠考》[2]中對作了詳細的考證,指出“兩棠”即“狼湯渠”,“兩棠”與“邲”是析言與總言的關係🪖,其結論也是可信的。現撮引其文如下:

兩棠即邲也〽️。按《水經·濟水》注:“濟水於滎陽👂🏽,又兼邲目👵🏼。《春秋·宣公十三年》晉楚之戰,楚軍于邲,即是水,音卞👩🏿🦰。(《公羊》何注亦云“邲水”。)京相璠曰:在敖北🔈。”是滎陽境內,濟水所經,小水及支流皆得邲名。《漢書·地理志》🥞:“河南郡……滎陽縣,卞水🤽🏼、馮池皆在西南,有狼湯渠🤘🏿🤵🏽。(《水經·河水》及《濟水》注並作“蒗蕩渠”,《說文》作“浪湯渠”,同👸🏻。)……(古馮池)東北流😓,歷敖山南。春秋晉楚之戰🏐,設伏於敖前👩❤️💋👨👩🏻💻,謂是也。馮與卞邲聲亦相近。因以邲目境內濟水之水流🈷️。故狼湯渠亦有邲名。……兩棠即狼湯,文異音同⇢。楚敗晉師,即在此處 ……總言之,則曰戰于邲,軍于邲。析言之𓀕,則曰戰于兩棠👨👩👧👧。兩棠即狼湯,可無疑矣👼🏽。

從傳世文獻的記載來看🤜🏼,鄭子家卒於公元前 599年🔺,晉楚邲之戰發生於公元前597年🧑🦽,兩者並沒有直接的聯繫。而《鄭子家喪》所載的故事起於“鄭子家亡 ”,終於“兩棠之役”。從簡文看,“鄭子家亡”與“兩棠之役”間相隔的時間至多比楚師圍鄭的三個月略長一些👩🏻🦰。這是怎么一回事呢?在考察了相關史料後,我們認爲《上博七·鄭子家喪》是一個雜糅而成的故事🌦🤲🏽,與以下四個歷史事件或多或少都有聯繫:

1前599年冬👹,鄭子家卒。鄭人斲薄其棺🏋🏿♀️,不使從卿禮。

2前598年春,楚莊王伐鄭🤰🏿。鄭從楚。

3前598年冬🌉😽,楚莊王以夏徵舒弒君爲由伐陳。

4前597年春,楚莊王圍鄭三月而克之。晉發兵救鄭🌗,與楚戰於邲🧔,晉師敗績🏙。

簡文所見的楚王故事與史實有所差異,由不同的歷史事件“移花接木”而成,這一點並不奇怪。由於編寫楚王故事的目的並不是記錄史實🕷,而是重在說教,所以其涉及的時間、人物、事件都可能跟史籍存在較大的出入(如《上博六·莊王旣成》就將魯莊公鑄編鐘無射的故事移植到了楚莊王的身上)🔞🧅。這一點與《戰國策》中的許多故事非常相似👨🏼⚕️。正如余嘉錫先生在《古書通例》“古書多造作故事”章中所說的: “若夫諸子短書,百家雜說,皆以立意爲宗🧑🏻🔧5️⃣,不以敘事爲主;意主於達🧔🏽♀️,故譬喻以致其思;事之爲賓,故附會以圓其說。 ”[3]

下面我們以《左傳》爲線索,對《鄭子家喪》故事的構成略加分析🐜。

1、《宣公十年傳》(前599年)🗂💭:

鄭子家卒。鄭人討幽公之亂,斲子家之棺👥🙋🏿♀️,而逐其族。改葬幽公,謚之曰“靈”。

杜注🙇🏽:以四年弒君故也。斵薄其棺,不使從卿禮。

孔疏:《喪大記》云👼🏼:“君大棺八寸🚠,屬六寸,椑四寸。上大夫大棺八寸,屬六寸。下大夫大棺六寸👨🏻🍳,屬四寸👩🏻🦰。士棺六寸✌🏿。”然則子家上大夫,棺當八寸👮🏽,今斵薄其棺,不使從卿禮耳。

杜注、孔疏對於鄭人“斲子家之棺”的目的分析得非常準確👡,就是“不使從卿禮”。《鄭子家喪》中楚莊王伐鄭的目的與之相同🦵🏿🫵🏿。簡文“使子家梨木三寸🛀,疏索以![]() ,毋敢丁門而出,掩之城基”,尤其是“梨木三寸”,與此有密切的聯繫。衹不過爲了編故事的需要,《鄭子家喪》的作者把鄭人主動“斲子家之棺”,改編成了在楚軍的逼迫下才這么做🛀🏽🎷。這么一改,就增加了楚王伐鄭的正義性🧒。

,毋敢丁門而出,掩之城基”,尤其是“梨木三寸”,與此有密切的聯繫。衹不過爲了編故事的需要,《鄭子家喪》的作者把鄭人主動“斲子家之棺”,改編成了在楚軍的逼迫下才這么做🛀🏽🎷。這么一改,就增加了楚王伐鄭的正義性🧒。

楊伯俊《春秋左傳注》從沈欽韓《春秋左傳補注》及劉文淇《春秋左氏傳舊注疏證》之說🙎🏽♀️,以斲棺爲“剖棺見尸”,並舉《三國志》及時代更晚的書例爲證🍷。我們認爲,後世所謂的“斲棺”確實指“剖棺”💃🏼,但是《左傳》的這一條卻是削薄其棺的意思🧑🏻🦯➡️。從《鄭子家喪》篇看,楚王並沒有要對鄭子家“剖棺”⚓️,更沒有想“暴尸”、“斬骸”🫳🏿👩🏿⚖️,而衹是要“使子家梨木三寸”🏗,用不合卿禮的薄棺木入葬📌,可見舊注不誤🔢。這正是出土文獻反證古書的一個例子。[4]

2、《宣公十一年傳》(前598年)🕳:

十一年春,楚子伐鄭,及櫟。子良曰:“晉、楚不務德而兵爭,與其來者可也。晉、楚無信,我焉得有信👨🏻🦰?”乃從楚😙🐳。夏🕵🏽♀️,楚盟于辰陵,陳、鄭服也😪。

此次“楚子伐鄭”緊接在“鄭子家卒”之後,與《鄭子家喪》所述的“邊人來告”後楚王當即起兵圍鄭之事在時間上很接近。《鄭子家喪》的作者可能是將邲之戰與之合而爲一了。

根據《鄭子家喪》的描述🧑🦼🫦,由於楚國禍亂頻仍🌁,楚王在鄭子家弒君之後非但沒有當即發難,甚至都沒有與大夫談及此事。而《左傳》卻記載了鄭子家弑君到鄭子家卒六年間楚王的五次伐鄭🏃🏻♂️,分別是🦴:

《宣公四年傳》👷🏽:冬👨🏽🎨,楚子伐鄭,鄭未服也。

《宣公五年傳》:楚子伐鄭。陳及楚平🐞。晉荀林父救鄭👨🏻🦯➡️,伐陳。

《宣公六年傳》:楚人伐鄭,取成而還🏂🏿。

《宣公九年傳》🦿👢:楚子爲厲之役故💃🏽,伐鄭。

《宣公十年傳》🫖:楚子伐鄭。晉士會救鄭🔠,逐楚師于潁北🩺。

上引宣公十一年春的“楚子伐鄭”應由上年之敗而來🧜♂️,跟“ 鄭子家卒”並沒有關係。

《鄭子家喪》的作者對以上史實所作的改編👫🏻,是爲楚莊王沒有在鄭子家弒君當年就發兵討鄭尋找理由,從而將起師伐鄭跟“鄭子家卒”直接聯繫起來🎑,站在楚國的立場上來美化這次戰爭。

3🧑🚒、《宣公十一年傳》(前598年)🚂:

冬👨🏽🦲𓀙,楚子爲陳夏氏亂故,伐陳。謂陳人“無動!將討於少西氏”。遂入陳,殺夏徵舒👎,轘諸栗門。因縣陳🏄🏿♂️。陳侯在晉🙅🏽。

杜注👼🏼:十年👸🏽,夏徵舒弒君👩👧👦。

申叔時使於齊,反,復命而退。王使讓之,曰:“夏徵舒爲不道,弒其君,寡人以諸侯討而戮之,諸侯、縣公皆慶寡人……”

傳世文獻中,楚莊王以他國臣子曾弒君爲由而發動的戰爭⚉,衹有伐陳這一次。而《鄭子家喪》中楚莊王伐鄭的起因👨🏽👭🏼、性質與之近同💤,兩者顯然有密切的聯繫👨🏭。時間上,此次伐陳又正好發生在“鄭子家亡”與晉楚邲之戰之間🙎♀️。所以,我們認爲《鄭子家喪》中楚莊王因鄭子家曾弒君而伐鄭的故事是因夏徵舒弒君而伐陳之事的翻版😲。

4🤾♀️、《宣公十二年傳》(前597年):

十二年春🏋🏿♂️👈🏽,楚子圍鄭🏔,旬有七日。鄭人卜行成🍰,不吉;卜臨于大宮,且巷出車🖖🏽,吉。國人大臨🦗,守陴者皆哭。楚子退師。鄭人脩城🧑🏿💻。進復圍之,三月,克之。入自皇門🧑⚕️,至于逵路。鄭伯肉袒牽羊以逆,曰:“孤不天,不能事君……敢布腹心👈🏻🛌🏻,君實圖之。”左右曰:“不可許也,得國無赦🙍🏼♀️。”王曰:“其君能下人,必能信用其民矣🤦🏻♂️,庸可幾乎!”退三十里而許之平。潘尪入盟,子良出質。

夏六月,晉師救鄭。……聞晉師旣濟,王欲還,嬖人伍參欲戰😹。令尹孫叔敖弗欲,……令尹南轅⛹🏼♀️、反旆,伍參言於王曰🍡:“晉之從政者新,未能行令。其佐先縠剛愎不仁,未肯用命🗃。其三帥者,專行不獲。聽而無上,眾誰適從?此行也,晉師必敗。且君而逃臣👩🏼🌾,若社稷何?”王病之,告令尹改乘轅而北之,次于管以待之📔。

引文中可與簡文對照之處,參看前文所列的表格。

此次“楚子圍鄭”的起因,見於《宣公十一年傳》的末句:“鄭旣受盟于辰陵,又徼事于晉🙅🏿。”《春秋左傳注》認爲此句當與“十二年春🧛,楚子圍鄭”連讀,殆是。《史記·鄭世家》“莊王曰🛄:‘所爲伐,伐不服也🕵🏼♂️。’”“不服”所指的應該也是鄭國貳於晉這件事。簡文將“鄭子家卒 ”作爲此次“楚子圍鄭”的起因🐗,是將兩者“嫁接”到一起的結果。

附帶提一下,《左傳》所記載的此次“楚子圍鄭”先圍了“ 旬有七日”🦵🏽,而後“楚子退師”🗺,因爲“鄭人脩城”又“進復圍之”。其間“楚子退師”的原因,是鄭人“卜臨于大宮🧘🏿,且巷出車🤵🏿♀️,吉👏🏽。國人大臨♔,守陴者皆哭。”《春秋左傳注》以《太平御覽》引賈逵注“陳於街巷,示雖困不降,必欲戰也 ”解釋“巷出車”🤽🏼♂️,恐非🍗。“示雖困不降🧚🏻♀️,必欲戰也”則鄭國士氣當高漲,何以“大臨”、“皆哭”?楚人因爲“鄭人脩城”欲抵抗而“進復圍之”,顯然此前是因爲鄭人不修城甚至棄城才解圍🧑🏻,所以杜注“出車於巷🟤,示將見遷,不得安居” 應該是正確的🐔。

劉釗、陳劍兩位老師看過小文初稿後提出了許多修改意見✍🏻,使筆者避免了一些嚴重錯誤👤,謹致謝忱!

[1] 李零:《簡帛古書與學術源流》👨🏽💼,三聯書店,2004年,第274頁。李零先生又指出《鄭子家喪》乙本與另四篇簡文當歸爲一篇🦡,他說: “《兩棠之役》五種(篇題皆爲後加)🧑🏼🦳🤚🏽,包括《兩棠之役》乙本、《楚分蔡器》、《司馬子有問于白炎》、《閻 㝅先驅》甲本、《左司馬言》五種🤸🏼♂️。”后四種簡文尚未出版,將來可以一并觀之。

[2] 載新建設編輯部編:《文史》第二輯🛀🏼,1963年4月🚇,第45頁。

[3] 上海古籍出版社,1985年。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:733687

0278《上博七鄭子家喪》補說

0278《上博七鄭子家喪》補說