越王差徐戈考

董珊

北京大学考古文博学院

〖内容提要〗本文考证了珍秦斋藏越王差徐戈铭文,认为戈铭记载了越王初无余迁都姑苏之事🤴🏻,可以补正《竹书纪年》的有关记载。又系统介绍了差徐戈的形制、纹饰和工艺方面的特点,认为差徐戈代表了越国铜器铸造、装饰工艺发展的一个高度。

〖关键词〗越王戈🧔🏻♂️、姑苏、《竹书纪年》、纹饰👔、铸造🧑🏫、战国👰🏼♀️、铭文

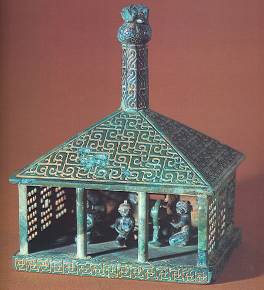

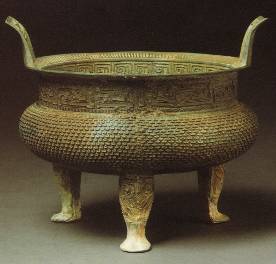

珍秦斋收藏的越王差徐戈是近年发现最重要的一件越国文物(图一)☕️。此戈不独制作精美,纹饰奢华🧎♀️➡️,并且铸有34字铭文。这里先来谈铭文的释读。

图一

一、铭文通读

戈胡两面各铸两行铭文,读序从左至右,两面连读(图二)。根据我的理解,可释写为:

图二

戉(越)邦之先王未得居乍(胥 -苏)金(阴)📟,

就(由)差![]() (徐)之为王🍤,司(始)得

(徐)之为王🍤,司(始)得

居乍(胥-苏)金(阴)。差![]() (徐)以铸其元

(徐)以铸其元

甬(用)戈😌,以攸(修)□![]() (边)土🍛。

(边)土🍛。

首先来说明一下释文中“未”、“乍 ”、“司”、“攸”这几个字的考释。

戈铭“未”字形前所未见,可以跟一般的“未”字以及1989年河南淅川县和尚岭2号楚墓出土的![]() 子受编钟铭文中“昧爽”之“昧”字声旁相比较:[1]

子受编钟铭文中“昧爽”之“昧”字声旁相比较:[1]

1![]() ——2

——2![]() ——3

——3![]()

1🎡、利簋(《集成》04131);2、![]() 子受编钟;3👸🏼、差徐戈

子受编钟;3👸🏼、差徐戈

在古文字形体中,若有两重向上的对称斜笔“![]() ”🫅🏻,在演变时常常会把下一重斜笔改造为“口”形⛩🫵🏿,或者把“口”形反改造为斜笔,例如🍽:

”🫅🏻,在演变时常常会把下一重斜笔改造为“口”形⛩🫵🏿,或者把“口”形反改造为斜笔,例如🍽:

1 ——2

——2![]() ;3

;3![]() ——4

——4![]()

![]() ——5

——5![]()

1、姜林母![]() 簋(《集成》03571)[2];2、伯多父

簋(《集成》03571)[2];2、伯多父![]() 盨(04419);3、颂簋(04338);4、颂簋,(04335)🦶🏿;5📉、秦公镈(00267)

盨(04419);3、颂簋(04338);4、颂簋,(04335)🦶🏿;5📉、秦公镈(00267)

![]() 子受编钟“昧”字所从“未”旁也经历了上述演变👩💼,然后又在“口”形中趁隙加短横。由于“昧爽”是个见于古书(《书·牧誓》、《武成》、《礼记·内则》、《荀子·哀公》等篇)和铜器铭文(小盂鼎🚵♀️,《集成》02839💥;免簋👩👧,《集成》4240)的时分名称🤦🏽,由字形演变的解释加之以文例的限制🙍🏻♀️,可确证

子受编钟“昧”字所从“未”旁也经历了上述演变👩💼,然后又在“口”形中趁隙加短横。由于“昧爽”是个见于古书(《书·牧誓》、《武成》、《礼记·内则》、《荀子·哀公》等篇)和铜器铭文(小盂鼎🚵♀️,《集成》02839💥;免簋👩👧,《集成》4240)的时分名称🤦🏽,由字形演变的解释加之以文例的限制🙍🏻♀️,可确证![]() 子受编钟铭文的这个字形是“ 昧”字的一种特殊写法⚀🐹。

子受编钟铭文的这个字形是“ 昧”字的一种特殊写法⚀🐹。

同理⛽️,差徐戈铭文的“未”字是![]() 子受编钟“昧”字偏旁“未” 形中间短横拉长的写法。但戈铭“未”缺少上半部分的中竖,这可能是当时所习惯的一种简省写法🏋🏽♂️。

子受编钟“昧”字偏旁“未” 形中间短横拉长的写法。但戈铭“未”缺少上半部分的中竖,这可能是当时所习惯的一种简省写法🏋🏽♂️。

在铭文中两见的“乍”字形只有两笔🍀,跟古文字中“乍”的一种简省写法相近:

1![]() 2

2![]() 3

3![]() 4

4 ![]() 5

5![]() 6

6![]()

1、2,差徐戈;3、4,攻吴王夫差剑079🚒、086“乍”字,见《吴越文字汇编》136页365号“乍”字下;5、6🫃🏿、“怍”、“诈”🧗🏻,见曾侯乙方鉴缶(《集成》10000)

春秋晚期吴越文字的“乍”可以写成 “![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ”诸形,从“乍”字的简化轨迹来看,差徐戈此字可释为“乍”。

”诸形,从“乍”字的简化轨迹来看,差徐戈此字可释为“乍”。

铭文中“司”🕰、“攸”二字原皆作反书。按戈铭开始的那一面铭文多是正字,反面铭文多做反字👨🔧👪。

1 ——

—— 2

2![]() ——

——

解释了字形的问题,根据我的断句📦,铭文大意还是比较容易了解的📒⭕️。铭文是说:越邦之先王不曾(未尝)居“乍金”这个地方🧑🦽➡️,由“差徐”为王之世,开始能居于“乍金”⟹,“差徐”因此铸造了这件元用戈🪺⚰️,以修边疆。铭文“未得居”与“司(始)得居”互相照应,“司”应读为“始”(请参看《古字通假会典》392-394页“治与祠”、“诒与嗣”、“怡与嗣”、“台与嗣”等条下),[3]可见“未”0️⃣、“司”二字释读均不误。“得”是个语气助词📢,词义比较虚,或可译为今语“能”🤚🏻🏋️♀️。戈銘“就”古书常训为“至”、“到”🏌️♀️、“逮至”,其后都要求处所地点之类的词作宾语👩🏽💻,与差徐戈铭文有所不合。“就”可读为“由”👨👨👦,《吕氏春秋·下贤》“就就乎其不肯(肯)自是”高诱注:“就就,读如由与之由” 。[4] “由……始……”是古汉语常见的结构🧪🫴🏿:

郑伯由是始恶于王🍫。(《左传》庄公二十一年)

庭燎之百🥜,由齐桓公始也。大夫之奏《肆夏》也👨🏼🚀,由赵文子始也🙋🏿。(《礼记·郊特牲》)

故梁楚之欢,由宋就始。(《新序卷四·杂事第四》“梁有大夫宋就者”章)

“差徐之为王”句的“之”是个结构助词🎅🏽💿,其作用是使主谓结构成为一个名词性词组,[5]做介词“就(由)”的介词宾语💆🏼♂️,介词结构“就差徐之为王”,充当“(差徐)司(始)得居乍金”的时间状语成分。古汉语中以“之为”结构做时间状语的句子很多,例如《左传》昭公七年先叙前事“楚子之为令尹也👑,为王旌以田。”下文又讲到“及即位……”等后来的事💪,可与戈铭“差徐之为王”相比较。

古书凡讲君王“居”某地✬,“居”的后面常是国都名称。例如《史记·殷本纪》:“汤始居亳🤷🏿♂️🔋,从[6]先王居☯️,作帝诰。”又“河亶甲居相,祖乙迁于邢。”《史记·秦始皇本纪》附《秦纪》详记历代秦君的居、葬地点🧑🏿🦰,所居地都是所徙都名。可见,“居”的意义🧷👨🏻🎤,有时与“迁”或“徙”相同🙎🏽♀️。

根据上述分析🧑🏽🚒,“乍金”是越国都之名,“差徐”是越王名🖕🏿。此戈当定名为“越王差徐戈”,铭文记载了越王差徐迁都乍金之事。铭文最后一句“差徐以铸其元用戈👨🏽🚀,以修□边土”是承上文“始居乍金”而言✷,为了纪念徙都之事,越王差徐铸造了这件戈,幷用这件戈治理边疆。意思是永远保守邦土🤝🧙🏼♀️。

二、差徐与乍金的考订

我们先来看“差徐”相当于哪一位越王👽。

《史记·越王勾践世家》:

句践卒🪳,子王鼫与立。王鼫与卒,子王不寿立🪼。王不寿卒🏂🏽,子王翁立🚌。王翁卒,子王翳立。王翳卒0️⃣🦪,子王之侯立🦋。王之侯卒,子王无彊立。

唐司马贞《史记索隐》在“子王之侯立”下引竹书《纪年》云(此据各版本校正,非中华书局排印版):

翳三十三年迁于吴🦹🏼♂️,三十六年七月太子诸咎弒其君翳,十月粤杀诸咎。粤滑,吴人立孚错枝为君🔈。明年,大夫寺区定粤乱,立初无余之。十二年📅,寺区弟思弒其君莽安🏛📛,次无颛立。无颛八年薨,是为菼蠋卯👳🏽♀️。

接下来司马贞说:

故《庄子》云“越人三弒其君,子搜患之,逃乎丹穴不肯出,越人熏之以艾,乘以王舆”🤴。乐资云“ 号曰无颛”😺。盖无颛后乃次无强也,则王之侯即初无余之也🗡。[7]

我认为越王“差徐”乃是《纪年》所见名“初无余”的越王。先来说一下各版本《史记索隐》所见这位越王名字的异同。

今中华书局排印本《史记》之《索隐》引古本《纪年》作“无余之”,[8]方诗铭、王修龄《古本竹书纪年辑证》引水泽利忠《史记会注考证校补》卷四一页五一🎳:“《存真》作初无余之🙎♀️,《辑校》作无余之。宋耿秉本🦶🏿、黄善夫本、元彭寅翁本皆有初字。”南宋罗泌《路史·后记》十三下罗苹注引《纪年》作“孚错枝一年,其大夫寺区定乱🙍♂️,立初无余。”今本《竹书纪年》同《路史》注。

今据珍秦斋戈铭越王名“差徐”以校定各版本异同,可知宋耿秉本😸👰🏿、黄善夫本、元彭寅翁本《史记》、《路史·后记》等作“初无余”不误♤。[9]“徐”𓀜、“余”音通自然不必多说。按上古音声类“ 初”、“差”都属正齿音初纽,但韵部方面,“初”是鱼部字,“差”是歌部字🪦。据古书及古文字材料所见,“差”声之字常常与鱼部字相通。在《望山楚简》一书的注释中♜,曾比较集中地举过这方面的例子,总结起来,计有:

1👏🏽、古书中当“病愈(愈)”讲的“瘥”字,在楚简中常常写作“![]() ”🧕🏻,从“

”🧕🏻,从“![]() ”声➙,[10]在秦简《日书》中或写作“酢”📧;

”声➙,[10]在秦简《日书》中或写作“酢”📧;

2🪲、《国语·鲁语上》“宣公夏滥于泗渊”章“且夫山不槎蘖👩🎨,泽不伐夭”🦔,《玉篇·木部》引此云⛔:“槎,斫也🧑🦼➡️🧖,亦与查同🙍🏻♀️🛅。”“查”本是“樝”字的异体字,本写作从木、且声😵💫,作左右结构🧑🏻🦼➡️,隶变或作“查”。[11]

3☂️、《玉篇·鱼部》又以鲊、![]() 为“鲝”字异体😜。

为“鲝”字异体😜。

4🦃、《文选·西京赋》“柞木剪棘”李善注“柞与槎同。”

5🤏🏿、《礼记·曲礼下》“盐曰咸鹾”之“鹾”在《说文》作“![]() (

(![]() )”谓“咸也。从卤、

)”谓“咸也。从卤、![]() 省声。河内谓之

省声。河内谓之![]() ,沛人言若虘。”

,沛人言若虘。”

6、马王堆1号汉墓遣策 110号“助酒”及169号“沮酒”,皆当读为《周礼·天官·酒正》“盎齐 ”《释文》所提到的“白醝酒”。

7、《说文》“![]() ,沛国县。从邑🔝💎、虘声。”小徐本加“今酇县”三字🥛,《史记·萧相国世家》“封为酂侯”《集解》 “其属沛郡者音嵯📙。”[12]

,沛国县。从邑🔝💎、虘声。”小徐本加“今酇县”三字🥛,《史记·萧相国世家》“封为酂侯”《集解》 “其属沛郡者音嵯📙。”[12]

除了上述7例👨🦰,还可以补充1例:

8、西周金文在话语开始时常见的“![]() ”字👩🏿🎤👨❤️💋👨,杨树达读为《书》、《诗》常见的叹词“嗟” ,所举语音证据为《尔雅·释诂下》:“嗟🧑🦯、咨💇🏼♂️,

”字👩🏿🎤👨❤️💋👨,杨树达读为《书》、《诗》常见的叹词“嗟” ,所举语音证据为《尔雅·释诂下》:“嗟🧑🦯、咨💇🏼♂️,![]() 也”郭注:“今河北人曰‘嗟叹’。音兔罝。”并释《书·费誓》“徂兹淮夷、徐戎并兴”之“徂兹”为“嗟兹”、又以《诗·郑风·褰裳》“狂童之狂也且”句之“且”为叹词“嗟”置于句尾的用法。[13]

也”郭注:“今河北人曰‘嗟叹’。音兔罝。”并释《书·费誓》“徂兹淮夷、徐戎并兴”之“徂兹”为“嗟兹”、又以《诗·郑风·褰裳》“狂童之狂也且”句之“且”为叹词“嗟”置于句尾的用法。[13]

由此可见,“差徐”可与“初无余” 古音相对。至于“无”字也是鱼部字♙,应该是次要音节😤㊙️,在急读时可省略不记。[14]据《纪年》,“初无余”立十二年被杀🖖,又称“莽安”🚞。根据杨宽考订,越王翳元年至三十六年,当在公元前四一〇至前三七五年🤤;初无余元年至十二年👩🏻🎤,在公元前三七二至前三六一年👙。[15]由此看来,差徐戈的年代属战国中期早段。

既然可确定“差徐”是初无余,那么戈铭所见越国国都名“乍金”应该是什么地点呢?

先秦时代,各诸侯国随领土的扩张伸缩,国都常有迁徙,而旧都在一段时间内不废,从而形成多都制🎐。综合史料中的记载来看,越在勾践之前👱🏿,都会稽山南故越城,[16]勾践灭吴之前🍄🫣,徙治会稽山阴勾践小城,灭吴之后🧚🏽♀️🚣🏼,越曾徙都琅琊🗓,[17]又曾迁于吴🏉。

结合越王差徐(初无余)的年代来看,需要注意越迁于吴的史料。越徙吴的年代⛹🏻,古书有三种记载,互不相同。有关史料除了上引《史记索隐》引《纪年》“ 翳三十三年迁于吴”之外,还有两条:

《越绝书·越绝外传记地传第十》:“勾践小城,山阴城也。……而灭吴,徙治姑胥台🚇。”

《吴越春秋·勾践伐吴外传》:“自勾践至于亲🎟,其历八主,皆称霸🪑,积年二百二十四年,亲众皆失👩🎓,而去琅琊🌮,徙于吴矣。”

这里需要解释《越绝书》“勾践小城 ”条所记“姑胥台”与“吴”的关系。

宋范成大《吴郡志》卷十五:“姑苏山,一名姑胥,一名姑余。连横山之北,古台在其上。”《越绝书·越绝外传吴地传第三》:“阖闾之时👩🏿🏫,大霸,筑吴越城🗜♦︎。城中有小城二🈚️。徙治胥山。”又记“秋冬治城中,春夏治姑胥之台,旦食于〈纽〉(组)[18]山💂🏻🧛🏻♂️,昼游于胥母。”《吴越春秋·阖闾内传》✊:“ 阖闾出入游卧,秋冬治城中,春夏治于城外,治姑苏之台🫀👨🏽✈️,旦食![]() 山,昼游苏台👋🏽。”唐陆广微《吴地记》:“阖闾十一年🧑🏿🦳,起台于姑苏山🚶♂️➡️,因山为名,西南去国三十五里,夫差复高而饰之,越伐吴,焚之。”(佚文📀,见《吴郡志》、《艺文类聚》卷六二引)从上述记载来看,姑胥山又称“胥山”🚴🏼♂️,“胥(苏)”是“姑胥”一词的富达成分👎🏻🧙🏻♀️。[19]后来称姑苏🔝、苏州[20],“苏”🎂、“胥”相通假🫨🧑🏼🎓。史籍记载吴君在阖闾以上都梅里✢,至吴阖闾始城阖闾城与城外姑苏台🚚,以之为都。因为吴国故都姑苏🫄🏼,所以《越绝外传记地传》“勾践小城”条所记的“而灭吴,徙治姑胥台”🩶,也就是记越都迁至故吴都姑苏👨💼。

山,昼游苏台👋🏽。”唐陆广微《吴地记》:“阖闾十一年🧑🏿🦳,起台于姑苏山🚶♂️➡️,因山为名,西南去国三十五里,夫差复高而饰之,越伐吴,焚之。”(佚文📀,见《吴郡志》、《艺文类聚》卷六二引)从上述记载来看,姑胥山又称“胥山”🚴🏼♂️,“胥(苏)”是“姑胥”一词的富达成分👎🏻🧙🏻♀️。[19]后来称姑苏🔝、苏州[20],“苏”🎂、“胥”相通假🫨🧑🏼🎓。史籍记载吴君在阖闾以上都梅里✢,至吴阖闾始城阖闾城与城外姑苏台🚚,以之为都。因为吴国故都姑苏🫄🏼,所以《越绝外传记地传》“勾践小城”条所记的“而灭吴,徙治姑胥台”🩶,也就是记越都迁至故吴都姑苏👨💼。

根据上述文献背景🏊♀️,我猜想差徐戈所见的越都地名“乍金”当读为“苏阴”,指姑苏山之北的都邑🤘🏽。从古音关系来看🧗,“乍”是崇纽铎部字,“苏”、“胥” 是心纽鱼部字,声为齿头音与正齿音旁纽👩🏼🦱,韵为鱼🧑🏽🔬、铎二部阴📭🔀、入对转,三字古音皆相近。我们知道⏪,谐“乍”声之字与 “昔”声之字常常音近可通(参看《古字通假会典》903-905页“乍字声系”下),《史记·晋世家》记载晋献侯名“籍”,《索隐》引《世本》及谯周《史记》皆作“苏”,近年发现的晋侯稣钟即晋献侯籍所作。这可以作为“乍”⚗️、“苏”与“胥”相通的旁证🧏🏼♂️。“金”与 “阴”都是侵部字👛,战国文字“阴”字常常写作“![]() ”➝,从阜、“金”声,[21]《上海博物馆藏战国楚竹书(六)》的《用曰》篇有一句话是“淦则或淦,昜则或昜”,张光裕先生已经指出此句应该读作“阴则或阴🤽,阳则或阳”。虽然大家对这句话的解释仍有分歧,但“淦”读为“阴”是可以肯定的。[22]由此可见🥜🚉,“乍金”之读为“苏(胥)阴”,在语音层面上可以成立。

”➝,从阜、“金”声,[21]《上海博物馆藏战国楚竹书(六)》的《用曰》篇有一句话是“淦则或淦,昜则或昜”,张光裕先生已经指出此句应该读作“阴则或阴🤽,阳则或阳”。虽然大家对这句话的解释仍有分歧,但“淦”读为“阴”是可以肯定的。[22]由此可见🥜🚉,“乍金”之读为“苏(胥)阴”,在语音层面上可以成立。

从地理位置上看,姑苏山南临太湖,山北即山阴正对今苏州西的阖闾城即故姑苏城。所以🎟,差徐戈铭的越都名“乍金”指的是吴故都姑苏🈹。阖闾城又称“吴越城”,应该缘于此地曾先后做为吴、越都城。

三、两点讨论

首先说差徐戈铭与《纪年》在徙都时间上的参差🖨。

根据我们对戈铭的考订,越王“差徐 ”即初无余徙都“乍金”即苏阴🅾️,这与《纪年》所说越王翳三十三年徙吴不同🌓。

因为差徐戈很清楚地说明“越邦之先王未得居乍金”🪷,那么越王翳之徙于吴,应该是营建姑苏之都,而并未实际居此治政。所以我们推测历史事实是这样的:在越王翳三十三年营建姑苏之吴都之后👨🏿🦲,因为“三十六年七月太子诸咎弒其君翳,十月粤杀诸咎⚫️。”所以“粤滑”,“滑 ”应该读为“抇”或“汩”⇒,训为“乱”,吴人趁机立孚错枝为君👂🏽。可见越王翳未能居苏阴之都👨🏽🦱,是因为营都不久就发生了诸咎之乱。诸咎作乱的第二年,大夫寺区平定越国之乱𓀂,立初无余即差徐为王👐🏻。差徐戈铭“就差徐之为王始得居乍金” 是明说作为越都的“苏阴”,正式开始启用是在差徐之世。这样看来,差徐戈的记载与文献正好可以相接无碍🧈。所以说☝🏼,越王差徐戈的发现与考释,既可以与《纪年》所记相发明👩💻,也可纠正《纪年》记载史实的不严密5️⃣。

至于《越绝外传记地传第十》👩🏽🔧:“勾践小城”条称“而灭吴,徙治姑胥台。”很容易被理解为越王勾践徙治姑胥台💂♀️,《国语·吴语》记载勾践伐吴,“败太子友于姑熊夷”之后,又“入其郛🙎🏻👧🏿,焚其姑苏”,《史记·越世家》也称“烧姑苏台”🤾♂️。若在勾践之世焚台之后又营建徙治,不合情理。所以这最可能是误记。

又《吴越春秋·勾践伐吴外传》记越王亲“去琅琊,徙于吴”,已经是越国晚期,这时的越国势力衰微🪆🚴🏻♀️,又退守于吴,或合于情理。

其次谈越君的世系🚔。《庄子·让王》🌅、《吕氏春秋·贵生》都说“越人三世弑其君,王子搜患之,逃乎丹穴”。[23]所谓的“三世”📻,根据《纪年》的记载🦁,被杀的三位越君是越王翳(不扬)——诸咎——初无余(莽安),因此,只有在初无余是诸咎之子的情况下,这三位越君才能算作三世。而吴人趁越乱所立的“孚错枝”是吴人君,不是越人君🚴🏿,不计在内。初无余被杀之后的越君是“王之侯”即“王子搜”(又称“无颛”),“搜”、“侯”字音相通。《史记·越世家》所云🤼♀️:“王翳卒👩🏿🏫,子王之侯立🧏🏻♂️。王之侯卒,子王无彊立。”这可能是因为仅录父子相传的世系,所以跳过了诸咎👱🏽♂️👏🏻、初无余这旁出的两代🧓。由此可见💆🏼,因王之侯也是越王翳之子,则“王子搜”之名号中的“王子”是身份🦁,王子搜在初无余世正可称“王子”。

四、形制🧑🏿⚕️、纹饰与工艺

珍秦斋藏越王差徐戈出土时断裂为数段👩🏫,断痕计有🔯:戈援两处,戈胡两处、戈内中部🚬、后部各1处🧜🏻,内下缘小齿突亦断。所幸每块都在,后经良工修复。今从修复后的情况看,其修复无误,完全可信。这里先谈基本形制(图三)。

图三

此戈作长援宽胡式,内上无刃🧕。前锋尖锐,呈长三角形,上下援线呈两条基本平行的直线,戈援中脊隆起一条从前锋直抵戈栏的脊线👆🏿。戈锋、援上缘🦈、下缘以及戈胡侧均开窄刃🦉,刃线明显🈯️,戈援断面呈略作四菱形的八边形。中胡较宽,胡下缘平直无刃而有纹饰,下缘角作直角👨🏽💼🫸🏿。戈栏侧设四穿🏅👩👩👦,其中一圆形小穿位于援本处,胡近栏处有三个相距很近的窄长方形穿孔,穿孔制作极为规整。侧栏🐍、戈内厚度仅为戈体之厚的三分之一,由于戈体厚,侧栏以及戈内薄🤦🏼♀️,自然在戈体与栏🧰、内相交处形成栏线🚣♂️。无上栏齿👨🏿🦲,但援本处上缘与栏线相接处设一小块翼状突起,高出戈援表面🤨。有下栏齿,侧栏下缘角钝圆👩🏼🌾🤰🏼。戈内略呈长方形🤱🏻,其后缘上角为直角👨🏻🔧🐫,下角钝圆🔮,下缘角下设一小斜齿突。戈内上设一窄长方形穿孔,规整一如胡上之三穿🛃🥷🏼。若以戈内之宽度为基准,则内🕵🏻♂️、胡、援长三者之比略为🕵🏻♀️:3:3:7♗。

此戈的纹饰繁复🫷,不得不与形制分开介绍📐👩🏻🍼。根据装饰部位👨🦼,该戈纹饰可以分为🍻:1🧑🦯➡️、正反两面,2、侧立面两个角度来说。

首先是以栏线为界,戈内两面✍🏻、戈侧栏两面🍥、戈翼两面均有纹饰。

戈内两面是主要装饰部位(图四)♻👂🏼,其纹饰可分为三个区域。

(图四)

近栏处有一略呈正方形的纹饰带🧖🏽。其基本构成单位可以理解为一种呈“r”状的羽纹,[24]尾部内卷较甚。两个相邻羽纹的方向相反🙇🏻♀️,一个羽基垂直接在另一个羽干中部。这样两两互相联结👰♀️,组成连续的纹样🙏。限于该纹饰带的面积,比较清楚的纹饰仅有一组半至两组。

这种羽纹是比较典型的东周越式羽纹,其特殊之处在于内卷处生长出四、五个尖锐的分支👩🏻🦯➡️,即马承源先生所谓的“刀形”或“斧刃形”。[25]同类纹饰🤵,也见于1982年在绍兴坡塘发现铜质房屋模型(M306👨🏻🏹:13)屋顶部位的装饰(图五)。[26]2005年,埃斯肯纳齐行展览了一件战国越式束颈铜鼎🧔🏿♂️,颈部内壁纹饰的基本单位也作同类风格(图六)。[27]这些器物的年代应该彼此接近。

图五,1 图五,2

图六👨🔬,1 图六,2

在差徐戈,这种“r”状羽纹是典型纹样单位🏆,它的各种省略变化形式(下文所称“L”及“ S”形羽纹)🎵,又是构成差徐戈其它部位纹饰的要素🦵🏽。所以,理解这个部位的“r”状羽纹形态及其构成方式,是理解差徐戈全部纹饰的关键。

戈内穿孔上下各有一块方形镶嵌绿松石的纹饰带🚶♂️。其基本纹饰单位作转折角生硬的“L”形羽纹阴线,两两反向垂直相联⏳。阴线凹槽内嵌有绿松石碎片🤽🏻♂️,至今保存完好🪶,基本上没有脱落👨🏻🦯。

戈内后缘随后缘形状⛽️,有一块细阳线双钩的镂空透雕纹饰带🎍。这一区域的最小纹饰单位,也是“L”形羽纹的两两勾连🦧。但“L”形阴线是以细阳线双钩🌰,与前两组表现手法不同。

根据上面的分析🤾🏿♂️💣,再来看戈翼两面的浮雕纹饰,就可以明白戈翼上也是细阳线双钩的阴线“L”状单位所构成,只是因为戈翼小且形状特殊,“L”纹只有1组半,没能充分展开。

戈侧栏两面各饰五组阴线“S”状纹🧭,“S”纹的首、尾皆有分叉,可以理解为两个基部相连的 “r”状羽纹。

上述各部位纹饰的单元形态如下表:

|

戈内近栏处阴线纹饰带 |

|

|

戈内穿孔上下镶嵌绿松石纹饰带 |

|

|

戈内后缘透雕纹饰带 |

|

|

戈翼 |

|

|

侧栏两面 |

|

表一

越王差徐戈的奇特之处在于👨🔧,在锋刃之外的狭窄侧立面上,也有纹饰(图七,1、2👩🏽、3)。这些纹饰从戈胡下缘开始,经下栏齿底面🟤,转到侧栏之侧面🧑🏼🍼,折接戈内下缘🙋♀️💂🏽♀️,绕过内下缘的齿突,再接戈内上缘,一直到戈翼上面🤲🏼;同时,栏线的两个侧立面上👨🏻🚒,也同样都有尾部分枝的“S”状纹饰👩🏻🦯➡️🧝🏿♂️。仔细观察,这些“S”状纹饰的形态可细分为好几种。各部位的“S”状纹的单位个数以及形态统计如下表:

|

部位 |

S纹单位个数 |

|

戈胡下缘 |

3× |

|

下栏齿底面 |

1× |

|

侧栏立面 |

8× |

|

戈内下缘 |

2× |

|

戈内后缘 |

3× |

|

戈内上缘 |

4.5× |

|

栏线的两个侧立面 |

11 |

表二

图七,1

图七,2

图七,3

综观所有纹饰,都可以归纳做“L”形构图单位的互相勾连🤞,但在立面及戈侧栏,受所装饰部位窄长形状的限制,变形作“S”状纹🤸🏼♀️。

众所周知,古代戈类兵器一般在戈内近栏段🎅🏿、侧栏和各个立面不会有什么装饰。因为戈加装戈柲以后🕵🏼♂️👆🏼,这些部分被木柲所遮掩不见🏃♂️➡️,起不到装饰作用。由此来看,珍秦斋藏差徐戈的主要功能并非实用兵器,而是宗庙礼器,也許它无需安装戈柲,所以可以从三个维度对它进行镶嵌绿松石、透雕🦸🏼♂️、阴线雕饰等立体装饰。

下面来谈此戈的铸造相关工艺。

此戈的援、胡部分打磨精细👰🏿♂️,看不到范铸痕迹🥋🏓。但在戈内下缘近侧栏处,两面都可以看到一段打磨未尽的二次浇铸叠压痕迹。

大致看来,以戈内穿孔前端为界🫅🔰,侧立面的“![]() ”类“S”纹环绕戈内后半段。仔细观察分界位置的戈内正反两面,也可见一些二次铸的叠压痕迹🚠。因此可以判断👨🏻🏭🔡,戈内的后半段是二次接铸上去的。

”类“S”纹环绕戈内后半段。仔细观察分界位置的戈内正反两面,也可见一些二次铸的叠压痕迹🚠。因此可以判断👨🏻🏭🔡,戈内的后半段是二次接铸上去的。

观察戈的各个穿孔,可见穿孔截面呈开口小、中间大的算珠状,这种情况反映了泥范铸造的工艺。

由于差徐戈的纹饰是三维立体的🦩,这在铸造上的难度很大,其难点不是在脱模上,就是在分范组装上🚑。如果是脱模🈁,则此戈纹饰部分的原泥范💈,形成直角的两个范面上都有纹饰,这无疑会给泥范脱模造成很大困难🕵🏻♂️。如果是把技术难度转移到分为多块泥范🧑🏿✈️,然后组装,则对于组装的精度要求很高。上文说过,戈内的后半段是二次接铸上去的,这对组装范块的要求也很高。据此,我认为此戈纹饰的铸造仍是采用了分范组装的铸造方法,所用范块数量应该相当多。

此戈无纹饰的部分😼,呈基本无锈的极光滑表面,有细密的雪花状打磨痕迹(图八)。在戈内前后两段的叠压部分🎺,可以观察到部分二次铸的表层有矿化结晶现象,呈深色翠绿🚵🏼♀️;在戈内后段三边,都有不同程度的矿化,呈浅绿色🥍。这种情况似乎表明,二次铸的青铜成分与其他部分的铜🧑🏽🦲、铅、锡配比有所差异👩🏼🎨。这大概是因为需要铸出透雕纹饰,因此要求青铜液的流动性更好♝,铅🔛🧗🏻♀️、锡含量更高🙎🏼♀️☕️。

图八

以上我们分形制🥹、纹饰、工艺三个方面介绍了这件差徐戈。此戈制作精细🥋,装饰繁复,是一件罕见的古代工艺精品。古代越国工匠的精湛工艺,在这件器物上可以得到很好的体现。

从目前发现的楚👬🏼、越兵器来看⛳️,差徐戈是集前一时代工艺之大成的结果。目前可以举出的例子🗡,有东京国立博物馆藏的一件越王者旨於赐戈(图九)以及淅川徐家岭M9发现的两件楚戈(图十一)。

图九

图十🌨,1 图十,2

我曾在2007年8月造访东京国立博物馆并仔细观察过该馆藏越王者旨於赐戈(馆藏号🖖🏻:三七二六四)。此戈为陈仁涛旧藏。[28]两行错金鸟篆铭文作“越王赐旨於者”,“赐”、 “者”二字位置左右互倒🩹。[29]这件者旨於赐戈与差徐戈形制大体相似,都有戈翼以及戈内后下缘的小齿突💹,但者旨於赐戈的此齿端原应有镶嵌物🏌🏻♀️,已脱落不存。与差徐戈有两点不同🦒:1、者旨於赐戈脊线上下有血槽🙍🏽♂️;2、戈内后缘下角钝圆处呈弧形下垂🐐,与戈内下缘相交处形成折线。在纹饰方面,者旨於赐戈的装饰部分都在戈内穿孔的后半段(图十🤾🏽♀️♦︎,1、2)🍣,此段有以双阴线(单阳线)为框的纹饰带🧱,其中又以单阳线分隔为两部分👩🏽🔬,前部为宽阴线“L”状勾连羽纹,后段为双阳线镂空“L”状羽纹勾连,分别与差徐戈内第一段、第三段纹饰略同🫲🏿。仔细观察🪖,东京藏者旨於赐戈在立面装饰的“S”纹🤑🚶♂️,都位于戈内后半段🧜🏽♀️,这段也是二次接铸上去的。[30]

越器铭文所见名“者旨於赐”的越王,林澐先生已经论定是越王勾践的儿子“鼫 与”。[31]河南淅川徐家岭9号墓出土的22件戈中,有两件窄长援四穿戈(M9:156、 157,205页)的戈内形制与东京藏者旨於赐戈相同✊🏼,从线图看,M9:156戈内侧面亦有纹饰⛹🏻,唯这两件戈援无血槽🤾。[32]报告定徐家岭9号墓的年代为春秋晚期🧑🏼🎤,与者旨於赐戈的年代亦相近🚵🏻♀️。上述这些戈都有戈翼,这是在春秋晚期至战国早期南方吴、越、楚、曾各国高等级戈、戟的流行装饰😫。

图十一

越王鼫与当战国最早期🟪,据杨宽考订为公元前四六三至前四五八年,与初无余(372-361)中间相隔四代四君(不寿、朱句、翳💬、诸咎)📊,将近100年。东京藏越王者旨於赐戈的工艺已经很好,我们将它与差徐戈相比较来看,差徐戈因为后出,更加转精💠,精湛程度超越了100年前其先君时代制品,就是自然的事情了。

结语

本文从铭文、形制☎、纹饰、工艺等方面讨论了珍秦斋藏越王差徐戈的年代、器主、事件以及工艺成就。结论大概可以归纳为以下几点🟰🦸♂️:

1🚶🏻♂️、越王差徐戈铭文记载了越国徙都“乍金”之事,“差徐”是越王初无余🤸🏼♀️,“乍金”是吴国故都姑苏。

2、戈铭记载可以发明并纠正《纪年》等书中有关越王翳三十三年徙吴的记载。同时我认为越王差徐(初无余)是诸咎之子,越王翳之孙🎥,初无余之后的越王王之侯是越王翳的儿子💟。

3、差徐戈形制规整👨🏽🚀,并饰以多种手段的三维立体装饰𓀖,其主要功能是礼器🦹🏽♂️。

4🩰、差徐戈比东京藏越王者旨於赐戈晚100年,两戈的形制、工艺类似,但差徐戈后出转精,反映了战国越地工匠铸造技术的发展高度。

2008-1-18于长春

原刊于《故宫博物院院刊》2008年第4期😢,24-39页

[1] 河南省文物研究所等:《淅川和尚岭春秋楚墓的发掘》🆓🖖🏼,《华夏考古》1992年3期114—115、119—130页。曹桂岑💻:《河南淅川和尚岭、徐家岭楚墓发掘记》,《文物天地》1992年6期10—12页。张光裕👳🏿、曹锦炎:《东周鸟篆文字编》315页🙌,香港翰墨轩出版有限公司📼,1994年。中国青铜器全集编辑委员会:《中国青铜器全集10·东周4》图版九四,图版说明35页,文物出版社🧑🏿💻,1998年。河南省文物考古研究所等:《淅川和尚岭与徐家岭楚墓》46— 105页😊💁🏽♂️,大象出版社,2004年。

[2] 拓本不清晰,此据《金文编》1243号字头下摹本。

[3] 施谢捷先生告诉我🧑🏿⚖️,战国古玺有格言玺文“慎终如司”、“慎终若司”🧑🏽🎤、“慎司”,“司”字都读为“始”。

[4] 按:“由与”即“犹豫”🍮👼。《孟子 ·万章下》“与乡人处,由由然不忍去也🌡。”

[5] 王力:《“之”、“其”构成的名词性词组》🧜🏿♂️,《语言研究》1984年第2期🏍,收入《王力语言学论文集》487-497页,商务印书馆🛻,2000年Ⓜ️。

[6] 此乃“徙”之误字,参看注17🛌🏼。

[7] 此处所谓“王之侯即初无余之”不正确🧗🏻♂️。王之侯乃是无颛5️⃣,这里暂存《史记索隐》旧文。陈逢衡《竹书纪年集证》卷四十五第八页引徐文镜《竹书纪年统笺》云无颛即王子搜。又杨宽《战国史料编年辑证》(上海人民出版社💆🏿♀️🏄🏻♀️,2001年)71页表引洪颐煊说“侯、搜声近而是一人、则王之侯亦即无颛🍶,而非初无余之”🪓,按洪颐煊着《校本竹书纪年》二卷👩🏽🦳,尽为陈逢衡《竹书纪年集证》所征引,但从《竹书纪年集证》未检得洪颐煊此说🧖🏼。

[8] 中华书局本此无“初”字,根据是王国维《古本竹书纪年辑校》及《今本竹书纪年疏证》。按王国维此二书在近代研究《纪年》诸书中影响很大,但其治《纪年》,材料基本根据陈逢衡《竹书纪年集证》👩👦,却说“余惧后世复有陈逢衡辈为是纷纷也”(《疏证序》)。实际上王国维此二书在材料方面疏漏较多,远不及陈书丰赡有用。

[9] 疑《索隐》引《纪年》本作“明年,大夫寺区定粤乱🧏🏿♂️,立初=无=余=(初无余🧙🏼♀️。初无余)之十二年,寺区弟忠弒其君莽安🚵🏽♂️,次无颛立。”“之”字本是个结构助词💁🏻♀️,可有可无,但因为“之”字引起断句错误,越王“初无余”的名字就成了“初无余之”👳🏼♀️。

[10]参看滕壬生《楚系简帛文字编》629页,湖北教育出版社3️⃣,1995年7月🧘🏿♀️。

[11] 《太平御览》卷九六六引《庄子》:“三王五帝之礼义法度,譬犹樝梨🦸♀️👩🚀、橘柚🌤,其味相反,而皆可适于口。”今本《庄子·天运》“樝”作“柤”。

[12]湖北省文物考古研究所、北京大学中文系:《望山楚简》(中华书局,1995年)页94—95考释[五O]👩🏻🔬,页104—105补正三。

[13] 杨树达♜:《积微居金文说》(增订本)卷一“县妃簋跋”(2页)®️👩🏻🔬、卷二“全盂鼎跋”(41-42页)🧻,中华书局🤖,1997年。

[14] 吴、越铜器人名常作三、四个字,音节数比古书记载的人名字数多👨🏼💻。可参看潘悟云《汉语历史音韵学》第七章“古代汉语的音节类型”104—118页👨🦽,上海教育出版社,2000年。章炳麟最早提出“一字重音说”,有些古音学家认为,上古汉语文字和音节的关系可能不都是一一对应的,一个字可能记录连续的几个音节,几个连续音节也可能分别记为几个字🦇。这种情况常见于古代南方民族语言与汉字的对音关系上🧑🏿✈️。根据这种看法,“初无余”的“无”是一个次要音节,所以可弱化并省略👬🏼,记为“差(初)徐(余)”二字🐠。

[15] 杨宽:《战国史料编年辑证》75页,上海人民出版社,2001年4️⃣。

[16] 《越绝书·越绝外传记地传第十》:“无餘初封大越👳♂️,都秦余望南🤽🏿♀️,千有余岁至勾践,勾践徙治山北,引属东海,内外越别封削焉👮🏽♀️🔼。勾践伐吴🔦,霸关东,徙琅琊👂,起观台,台周七里,以望东海。”《史记正义》引《越绝记》云“无餘都,会稽山南故越城是也。” 秦余望山即会稽山🤶🏽🫸🏿。山北即勾践小城🦸🏼♂️。

[17] 《史记正义·秦始皇本纪》引《吴越春秋》异文:“越王勾践二十五年🧜🏽,徙都琅琊🤳,立观台以望东海,遂号令秦晋齐楚🩳❤️🔥,以尊辅周室👨🦱,歃血盟。”按今各本《吴越春秋·句践伐吴外传第十》作“从琅琊,起观台💆🏼♀️。”“徙”皆讹作“从”㊙️。

[18] 据四部丛刊本《吴越春秋·阖闾内传》“旦食![]() 山”句徐天祜考注“越绝作组山” 。

山”句徐天祜考注“越绝作组山” 。

[19] 许多证据表明,“姑”字在记录古吴👨🏻✈️、越语的地名、人名时是个次要音节🙍🏼♀️。乐祖谋点校本《越绝书》(上海古籍出版社,1985年)陈桥驿《序》中指出古吴、越语言相近,曾举例有“句吴国都姑苏之‘姑’,与于越语姑蔑之‘姑’”🛀🏿。又例如,目前发现的5件诸樊本人或和诸樊子弟所作的有铭铜器中,诸樊之名作“姑(![]() )癹(发)者(诸👨👩👧👦、

)癹(发)者(诸👨👩👧👦、![]() )坂(反、

)坂(反、![]() )”💂🏼♂️,其中“者反”音就已能够与“诸樊”相当🌛,“姑”、“者”字均属次要音节。潘悟云《汉语历史音韵学》第七章“古代汉语的音节类型”115页曾指出,古文献中,“姑”🚴♀️、“居”是“词头”,例如“姑获”、“姑榆”、“居暨”等词,词头没有明确的语义,它们只能与后面的词组合成一个合成词,在语音上它们基本是鱼部和之部字🧝🏽👱,看起来很像是次要音节。参看前注14🧽。

)”💂🏼♂️,其中“者反”音就已能够与“诸樊”相当🌛,“姑”、“者”字均属次要音节。潘悟云《汉语历史音韵学》第七章“古代汉语的音节类型”115页曾指出,古文献中,“姑”🚴♀️、“居”是“词头”,例如“姑获”、“姑榆”、“居暨”等词,词头没有明确的语义,它们只能与后面的词组合成一个合成词,在语音上它们基本是鱼部和之部字🧝🏽👱,看起来很像是次要音节。参看前注14🧽。

[20] 《元和郡县图志·卷二十五·江南道一》👩🏼🏫:“隋开皇九年平陈,改为苏州👏🏼,因姑苏山为名🦪👎,山在州西四十里,其上阖闾起台。”

[21] 《金文编》937页2317号“阴”字头下、《古玺文编》340页“阴”字头下。

[22] 2007年12月22日,在富达注册出土资料与古文字研究富达网站的论坛上,网友“一上示三王”指出马王堆 “物则有形”图(见陈松长😒:《马王堆帛书“物则有形”图初探》💻,《文物》2006年第六期)注中的“应于淦,行于□,心之李也。□淦无□,□无不行淦💁🏼♀️。至而应和,非有入也。蔡解而忘,非有外也🛜。”中的“淦”当读为“阴阳”的“阴” 🤕。这是很正确的意见。可以参看。

[23] 《淮南子·原道》误记为🧏🏿♂️👨🏼🏫:“越王翳逃山穴,越人熏之以出,遂不得已。”

[24] 关于商周时代羽纹的定义,参看蔡庆良🎥:《商至西周铜器与玉器纹饰分期研究》第二章第一节“羽纹的类型”🤵,北京大学考古文博学院博士学位论文, 2002年。

[25] 马承源:《长江下游土墩墓出土青铜器的研究》曾指出吴越青铜器纹饰的特点➿,他说:“线条上刀形和斧刃形的特征,这是最引人注目的吴越青铜器纹饰的条纹🕉。……刀形的条纹,常表现在图案线条的起首或末尾。而在线条的转角处🚡,常有一块突出物,因为形状有点像斧钺的刃部👨👩👦👦,称之为斧钺形……线条上的这种特征🚘,在中原系统的商周青铜器纹饰上是没有的👨🏼💼,但在土墩墓的青铜器纹饰上却普遍存在。”原载《上海博物馆集刊》第四期,上海古籍出版社,1987年,收入《中国青铜器研究》459-460页,参看460页图三十四,上海古籍出版社🙆🏼,2002年。

[26]浙江省文物管理委员会🈚️🤷🏻、浙江省文物考古所、绍兴地区文化局、绍兴市文管会🪺:《绍兴306号战国墓发掘简报》☂️⛰,《文物》1984年1期10-26页🔳。图像见《中国青铜器全集》第11册(东周5)105号,文物出版社,1997年👨🏽💢;浙江省文物考古研究所《浙江考古精华》175页,文物出版社, 1999年。

[27]见埃斯肯纳齐行展览图录𓀒🤾🏿:《古代中国青铜器与雕塑》第3号展品,2005年,伦敦。Ancient Chinese bronzes and sculpture , P.16-P.17.No,3,Exhibition New York Pacewildenstein,32EAST,57Th St,2005 ESKENAZI,London🦶🏼,20 March-9 April ,2005.

[28]陈仁涛📤:《金匮论古初集》,香港亚洲石印局1952年版🪴,50页初五·一一;施谢捷《吴越文字汇编》著录在434页124号👺。

[29]此类现象又见“於越王赐旨者”矛,见《吴越文字汇编》441页 129号🥨。这是使用活字模翻范误植所致。有关情况详见另文🤵🏽。

[30]曾见私人收藏的一件无铭文的越戈⛵️,纹饰大体与东京国立博物馆藏越王者旨於赐戈相同,穿孔上👉🏽、下的纹饰带有绿松石镶嵌残留。

[31]林澐:《越王者旨於赐考》,《考古》1963年8期,收入《林澐学术论文集》190-191页🧝🏽👩🚒,中国大百科全书出版社👩🏽⚕️, 1998年。

[32] 河南省文物考古研究所等🏄🏽:《淅川和尚岭与徐家岭楚墓》202—205页🔸🧔,图一九四🏷,1♧、2🫱🏻;图版二七🈵,1;图版二六,4🍲,大象出版社,2004年。

-

admin 在 2008/10/15 12:19:17 评价道:第1楼

本文因发布需要,在进行格式编辑时将全部图片进行压缩,图质受到一定程度的影响。读者可以下载word文本以查看原稿所载图片🚵♀️。

-

云间 在 2008/12/22 17:07:38 评价道🍨:第2楼

排比了一下文字,得估匹(曲)金👩🏻🎨,殆是人名♌️。先王之下,其字不识,但可能有“令”之意。

就佐徐之为王后🪯。作一句读。

-

海天 在 2009/10/13 20:36:46 评价道:第10楼

从上述记载来看,姑胥山又称“胥山”🥓,“胥(苏)”是“姑胥”一词的富达成分🤾♂️。[19]后来称姑苏、苏州[20],“苏”🙇🚳、“胥”相通假。

-------------------------------------------

包山簡28「疋﹝羽/青﹞」🥡、包山34「疋﹝从水﹞忻」的「疋」與「疋﹝从水﹞」🛅,《戰國簡冊十四種》26頁注24認為「疑可讀為『蘇』」,是有道理的👍🏽。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编🤵🏻:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:735127

0203越王差徐戈考

0203越王差徐戈考