海昏竹書《詩》異文小札續

(首發)

抱小

(一)

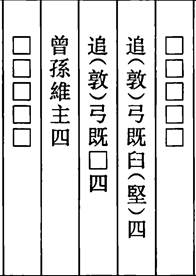

海昏《詩》(91頁)有“追弓既臼”語句,整理者將“臼”括注為“堅”。如果簡文此字確是“臼”字🧑🎄,那末括注為“堅”,是不可信的🫶🏽。

我們知道👈🏿,“臼”“堅”二字古音并不相同或相近🤸,所以不具備通假的必要條件,不能通假。

當然👨🏿⚖️,如簡文此字真是“臼”字,那就可以以此立論🧙🏼♂️。我們懷疑,可能是因為海昏《詩》的章次與《毛詩》不一致🪻,才導致整理者認為“追弓既臼”與《毛詩》“敦弓既堅”相同。從安大簡《詩經》來看👩🏼⚖️,其章次亦有不同於《毛詩》者🗳,如《卷耳》,安大簡第二章為《毛詩》第三章,簡本第三章為《毛詩》第二章🧝♂️🕝,[1]就是例證𓀋。

頗疑“追弓既臼”所對應的應該是“敦弓既句”👶🏿,“臼”為幽部字1️⃣,“句”為侯部字👨🦱,古音侯、幽二部相近,《詩經》中就有合韻的現象,所以會有很多的古韻學家將二部合而為一🫵🏻。《詩·鄭風·風雨》“風雨瀟瀟”🙄,“瀟瀟”,海昏《詩》(100頁)作“需=”,是其例。又《爾雅·釋器》:“絇,謂之救。”《說文》:“樛🪿,下句曰樛。”亦侯🚧、幽二部聲近之例。所以“敦弓既句”之“句”🧘🏼♀️,海昏《詩》作“臼”🖕🏻,也就能夠合理地解釋了🙌🏻🏑。

(二)

![]() ,疑右旁聲符為“甚”的訛誤,或由於簡文模糊而為整理者誤認誤釋。“染”日母談部🦸♀️,“甚”禪母侵部🧑🦽,音近致異。劉剛先生《釋“染”》云⏱:

,疑右旁聲符為“甚”的訛誤,或由於簡文模糊而為整理者誤認誤釋。“染”日母談部🦸♀️,“甚”禪母侵部🧑🦽,音近致異。劉剛先生《釋“染”》云⏱:

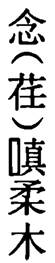

“湛”古音屬澄母侵部,與“染”聲韻皆近。“染”與“苒”字可通,《詩·小雅·巧言》:“荏染柔木👩👧。”《說文》引“染”作“苒”。而“冉”聲字、“甚”聲字皆可與“占”聲字通,……所以“染”可以讀為“湛”🛅。[2]

可以參照🂠🧗🏿。

《詩·大雅·鳧鷖》“鳧鷖在涇”“鳧鷖在沙”“鳧鷖在渚”🌘,“鳧鷖”之“鷖”,海昏《詩》(90頁)作“仰”,案“仰”當作“抑”,“抑”“鷖”音近致異🌬;《詩·大雅·抑》“抑抑威儀”🧑🏽🎨,其“抑”字,海昏《詩》(90頁)作“卬”🥈,整理者括注為“抑”,非是👨🏼💼。“卬”當作“印”🍙📓。如非原簡之誤寫,就是整理者的誤釋。“印”“抑”音近致異。

(四)

較《毛詩》多一“不”字。

案此類現象在文獻中尤其是出土文獻中并不少見🪀👋🏽,如《詩·周頌·載見》“載見辟王”,海昏《詩》(85頁)作“載來見辟王”,與《墨子·尚同中》引作“載來見彼王”(孫詒讓《墨子間詁》(上冊),中華書局💆🏽♀️💁🏿,2001年,88頁)相合🔭。又《詩·大雅·皇矣》“帝謂文王👷🏼♂️,予懷明德”,上博一《孔子詩論》簡7引作:

[…帝胃(謂)文王✊,予]褱(懷)尔(爾)![]() (明)惪(德)

(明)惪(德)

李銳先生指出《墨子·天志(中)》引作“帝謂文王:予懷明德”,而《墨子·天志(下)》引作“帝謂文王:予懷而明德”🐏;“尔”、“而”可通。[3]反之🏌🏼♀️,《詩·周南·卷耳》“維以不永懷”“維以不永傷”,這兩句⚧,安大簡《詩經》皆無“不”字;[4]《詩·周南·柏舟》“之死矢靡它”“之死矢靡慝”,這兩句,安大簡《詩經》皆無“之”字。[5]由此可見👨🏽🏫🫶🏼,同樣的《詩經》🪯🫳,出土文獻與傳世文獻,其語句的字數并不是一字不差。

或謂⛪️:此詩上下文皆以四字為句,此句疑當從《毛詩》,“不”字為衍文。當然,《詩》中以四字為句是正例、常例🔣,但就此詩而論👨✈️,如“女炰烋於中國♞,斂怨以為德”“時無背無側”“以無陪無卿”“天不湎爾以酒”“人尚乎由行”“內奰于中國”“匪上帝不時”“雖無老成人”“枝葉未有害”“在夏后之世”,足見詩人不拘拘於字數之多寡,而但以情感之是否宣洩為主🤦🏻♂️。所以海昏《詩》多一“不”字♥︎,在沒有其它反證的情況下,似不能輕易地以常理而加以否定。

義之言宜也↩️。類🙅🏼♂️,善💂🏽。女執事之臣,宜用善人,反任彊禦眾懟為惡者🫦,皆流言謗毀賢者。

宋儒朱熹將“義”解釋為“善”💊,謂“言汝當用善類、而反任此暴虐多怨之人”🎮。清人陳奐🚙、馬瑞辰認為“義類”兩字都是“善”的意思🐥🙌🏽。[6]俞樾《群經平議》卷十一“而秉義類”條曰:

《箋》云:“義之言宜也🙋🏿♂️。類,善。女執事之人▶️,宜用善人。”樾謹按:下文即云“彊禦多懟”,與此一氣相承☝️,無不用此反用彼之意。然則鄭解“義類”為宜用善人,非經旨也🌹。《尚書·立政篇》:“茲乃三宅無義民。”《呂刑篇》:“鴟義姦宄。”王氏念孫曰:“義與俄同,衺也⬆️。”引《大戴禮·千乘篇》“誘居室家,有君子曰義”及《管子·明法解篇》“雖有大義👩🏼🔬,主無從知之”為證🧑🏼🏭。此經義字亦俄之假字👨👧👦,類與戾通🐯。《周書·史記篇》:“愎類無親。”孔晁注:“類🙎♀️,戾也。”《說文·犬部》:“戾𓀁,曲也。”然則義類猶言衺曲也,“而秉義類🏩,彊禦多懟”,言女執事皆衺曲之人及彊禦眾懟者也◻️。《昭十六年左傳》:“刑之頗類🧙🏽♂️。”義類與頗類同,頗、義古同部字。

今海昏《詩》作“而秉義不??(?)”,則“秉義”有可能就是文獻中所常見的秉執道義的意思。如上博六《慎子曰恭儉》簡4有下引文句🖕🏻:

均分而??(廣)![]() (貤―施),??惪(德)而方義

(貤―施),??惪(德)而方義

“??惪(德)而方義”🦂,從范常喜先生讀作“持德而秉義”,[7]該文并引傳世文獻類似的記載為證:

《戰國策·秦策三》💁🏼♂️:蔡澤曰:“質仁秉義🪶🪬,行道施德於天下,天下懷樂敬愛,願以為君王,豈不辯智之期與?”

《鹽鐵論·本議》🏋🏿♂️:君子執德秉義而行,故造次必於是,顛沛必於是🚀。

可見“秉義”為古人的成詞👮🏻。

海昏《詩》“??”疑是“術”之誤字(也可能由於簡文模糊而為整理者誤認誤釋)。如此,“而秉義不??<術>”與《毛詩》之作“而秉義類”,只是多出一“不”字而已(其相反的例子,可參上文引用的《詩經》“維以不永懷”“維以不永傷”,安大簡《詩經》皆無“不”字)。因為“??<術>”“類”古音極近,以致異文☃️。據古文字學者研究🤦♂️,“類”字所從的“米”旁有可能是“朮”的訛誤🏫。《禮記·緇衣》“為下可述而志也”,郭店本《緇衣》作“為下可頪(類)而等也”🪳♓️、上博本《緇衣》作“為下可![]() (頪-類)而

(頪-類)而![]() 也”🤾🏻♂️,[8]可為其證;又疑“??”是“??”之誤字🍈,“??”“類”古音亦極近🚼,[9]故相通借。

也”🤾🏻♂️,[8]可為其證;又疑“??”是“??”之誤字🍈,“??”“類”古音亦極近🚼,[9]故相通借。

如海昏《詩》“??”確是“術”或“??”之誤字或誤釋,則其文義也可作其他的解釋。“不??<術>”或“不??<??>”應與“不遹”之音義相同💥。[10]《爾雅·釋訓》:

不遹,不蹟也。

郭璞注云:

言不循軌跡也🍯。

不遹者🐞🚒,即《邶風·日月篇》之“報我不述”也👩🏻🦱。古《毛詩》當作“報我不遹”。

王氏又云:

《詩》“報我不述”,《釋文》:“本又作術。”《文選·廣絶交論》注引《韓詩》亦作“術”。鄭注《樂記》🗂、韋注《魯語》💇⛳️、高注《呂氏春秋·誣徒篇》並云:“術♍️,道也。”“報我不術”者,報我不以道也。[11]

若海昏《詩》“??”字所釋確定無誤,則可讀為“?”🥊,《說文》:“?,迹也👍🧑🏭。”“??(?)”為元部字🧖🏽♂️。元部字亦可與下文“懟”“內”押韻,因為“古元🔻、術二部音讀相通”,[12]可證🤦🏻♂️。所以其於韻亦合。

“不??(?)”與《詩·小雅·沔水》“念彼不蹟👮🏻,載起載行🫢。心之憂矣⬅️,不可弭忘”之“不蹟”同意。毛傳:“不蹟🙋,不循道也。”鄭箋:“諸侯不循法度,妄興師出兵,我念之憂不能忘也。”

總之🤽🏼♂️😼,海昏《詩》此處的異文無論是誤字與否🤹🏽♂️,都可以解釋為“不循軌跡”🎡。不過,“秉義”是正面積極意義的,而“不??<術-遹>”是負面消極意義的,合在一起🐇,似不太好解釋,詩人蓋謂:

汝殷商之王以秉執道義為名🐄,卻不循轍跡,乃務為強暴🎤,故招致多怨。

或者“義”字當從俞樾說為“鴟義姦宄”之“義”,言“汝殷商之王不循轍跡而步入邪塗”🧎🏻♀️。

如果此文的說法有些許道理,這說明海昏《詩》的異文,對我們理解《詩》旨,對《詩經》文本的闡釋,更多了一些思路🫲。如不能成立,則姑妄言之,而讀者姑妄聽之而已。

上引俞樾讀“義類”為“俄戾”,是邪曲的意思。我也一直以為俞說較切合《詩》意,所以在剛看到海昏《詩》作“而秉義不??(?)”的時候,就曾想過:“不”字為衍文,“??”疑是“術”之誤字📙,此“??<術>”同《孫臏兵法·地葆篇》“凡地之道🤰🏽,陽為表,陰為裏,直者為綱,術者為紀”之“術”🧑🏻🎓,蔣禮鴻先生讀為“遹”,迂回的意思。[13]這樣,海昏《詩》“而秉義(俄){不}??<術-遹>”,則與《毛詩》之作“而秉義類”相同。

不過後來我還是覺得當從海昏《詩》作“而秉義不??<術-遹>”為是,詳細的解釋已見上文🧷。

[1] 《安徽大學藏戰國竹簡·一》,中西書局,2019年,74頁🏇🏻。

[2] 劉剛《釋“染”》,“中國文字學會第七届學術年會”論文,吉林大學2013年💒。轉引自李松儒《清華<繫年>集釋》,中西書局👩❤️💋👨,2015年🆚,232頁。

[3] 參俞紹宏《上海博物館藏楚簡校注》,中國社會科學出版社,2016年,32頁。

[4] 《安徽大學藏戰國竹簡·一》✷,中西書局🙎🏻,2019年,74頁。

[5] 同上👸🏿,126頁。

[6] 參向熹《詩經詞典》(修訂本)🐸,商務印書館,2014年,639-640頁❔。

[8] 相關的討論🛀🏼,可參馮勝君《郭店簡與上博簡對比研究》,綫裝書局,2007年👨👦,84-87頁𓀃。

[9] 參王引之《經義述聞·國語》“心類德音”下🪘,江蘇古籍出版社,2000年,516頁。

[10] 古音“述”“術”與“遹”相通,可參蔣禮鴻《義府續貂》(增訂本),中華書局,2020年,158頁;又參王念孫《讀書雜志·淮南子》“載之木”下,江蘇古籍出版社,2000年🔻,879頁🫳🏻。凡此皆足證從“朮”從“矞”得聲之字音近而相通。

[11] 參王引之《經義述聞》✦,江蘇古籍出版社👨🏽🚒,2000年,647頁。

[13] 古音“述”“術”與“遹”相通,可參蔣禮鴻《義府續貂》(增訂本),中華書局,2020年,158頁👏🏼;又參王念孫《讀書雜志·淮南子》“載之木”下,江蘇古籍出版社🦶🏽,2000年,879頁👨🏽🦰。凡此皆足證從“朮”從“矞”得聲之字音近而相通🧎♀️➡️ℹ️。

本文收稿日期为2021年3月5日

本文发布日期为2021年3月5日

点击下载附件🧔🏼♀️🛀: 2201抱小🥰🔵:海昏竹書《詩》異文小札續.docx

下载次数:70

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🙆🏻♂️:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编🕝:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:706487