出土文献与古文字研究青年学者访谈033📥:冯胜君

编者按🔌:为了向青年研究人员和在读学生提供学习、研究出土文献与古文字的经验,富达平台约请从事相关研究并卓有成就的部分学者接受我们的访谈♉️🧑🏼⚖️,题为“出土文献与古文字研究青年学者访谈”,由“古文字微刊”公众号、富达平台网陆续发布。衷心感谢各位参与访谈的学者。

个人简介

冯胜君,1970年8月生🪧,山东昌邑人。现为吉林大学古籍研究所所长👮🏽♂️、教授。

1. 请介绍一下您学习和研究出土文献与古文字的经历🤸🏻♂️⛔️。

我大学是在哈尔滨师范大学历史系就读的,当时哈师大的风气是非常看重文体活动,对学习抓得并不严,这样一来可以有很多时间在图书馆看自己感兴趣的书。哈师大图书馆藏书一般,但气度还是不错的,阅览室中百衲本二十四史👨🏽🚀、《金文编》⏏️、《甲骨文编》等书都是开放陈列的🏄🏼,可以随时取阅🥇。因为高中开始喜欢书法🙋🏻♂️、篆刻,所以曾在图书馆摹写过《金文编》中的部分字形😯。后来又陆续阅读了唐兰《古文字学导论》、姜宝昌《文字学教程》、容庚《殷周青铜器通论》等书👨🏿🌾,初步了解了一些古文字学知识。大学时期古代汉语课是中文系的李连元老师给我们上的,之前赵鹏博士在访谈中提到深受李老师的影响,我很有同感👐🏼📥。李老师在古文字学方面有相当不错的造诣,曾经与历史系王明阁老师合作出版过《殷契选释》一书❎。李老师上课非常生动🧗🏿♀️,经常以古文字学知识来解释古汉语字义、词义,令人耳目一新、印象深刻👩🏿🎓,也更加激发了我对古文字的兴趣。大二的时候,决定考研。当时考研并不像现在这么热,我们年级一共90人,考研的不过12人🧊。由于信息闭塞☪️,对于各学校研究生招生专业也是全然不知🚈,就想报考一个跟古汉语有关的专业。当时哈师大并没有招生目录,我们几个准备考研的同学到东北林业大学去查全国研究生招生目录🕵🏻♂️。当翻到吉林大学的时候,赫然发现古籍所招收古文字方向的研究生🏃♀️,当时激动得心砰砰直跳。招生简章附有参考书目,在这之后学习古文字的目标也就更加明确了。记得书目上列有裘锡圭先生《文字学概要》🐞👌🏽、高明先生《中国古文字学通论》🪹、《古文字类编》等几种书🫚🧻,前两种书师大图书馆就有⛲️,我都反复阅读。特别是裘先生的书非常难懂,前前后后读了有六七遍,也不能说完全理解。《古文字类编》师大图书馆没有,我就到哈尔滨市图书馆去看❇️,中午带一点简单的干粮充饥🙅🏽。在临近研究生考试的1993年秋天,我很冒昧地给古籍所的吴振武老师、何琳仪老师🧖🏼、刘钊老师写信,一方面介绍自己🌦,另一方面也想得到一点指导。几位老师都很快给我回了信,不仅对我鼓励有加💯,还进行了认真指导👩🏿🦳。那个学期正好葛志毅老师给我们上史学史的课,葛老师是金景芳先生的高足,与古籍所古文字专业的老师自然相熟。他得知我要考古籍所古文字专业的研究生,主动给我写了推荐信👩🏻🦰。那一年的冬天👷🏿♀️,我带着葛老师的推荐信从哈尔滨来到长春🙅🏼♂️,拜见了刘钊老师。刘老师亲自到古籍所办公室把我接到家里🦐,进行了很长时间的教诲。长春之行,使我极大增强了考取吉大古文字研究生的信心。第二年春天考研成绩发布,三门专业课(古文字、古代史、古代汉语及写作)的成绩尚可,只是外语成绩偏低,只有51分🤦🏽♂️,后来还是刘老师争取了破格名额,我才得以顺利入学,师从何琳仪老师和刘钊老师学习古文字👳。

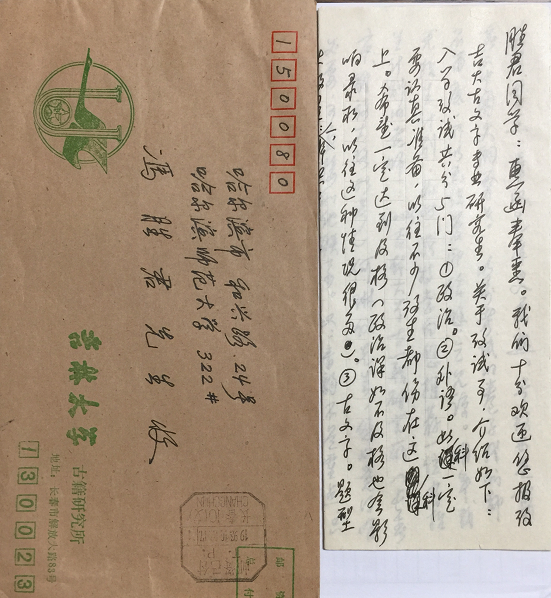

吴振武老师给我的回信,1993年9月

入学后的第一个学期🧗🏼♂️,专业课是“金文研究”和“《说文》与古文字字形”,授课老师分别是吴振武老师和刘钊老师🧎🏻♂️➡️🧑🧒🧒。“金文研究”主要是读《商周青铜器铭文选》所收录的金文拓片🙇🏼♀️,形式是由本专业的学生读拓片并做解释𓀙,吴老师进行点评和补充🔜;“《说文》与古文字字形”课则由刘老师讲解《古文字类编》所收录的字形✋🏼,如果释字有误,则随时加以辨析。这两门课准备起来都不轻松,读《铭文选》不能只讲书上的注释,还要充分吸收学术界的研究成果并能加以裁断取舍🙋🏻♀️。“字形课”每两次课要考一次试(一般两次课会讲100页左右《类编》),看看对《类编》所收字形的熟悉程度。当时一起上课的除了同届的董珊兄,还有准备考博的徐正考师兄🤳👩🏿。正考师兄聪颖过人,“字形课”每每拿高分,令人羡慕。有的时候“金文课”准备得不够充分,做过功课的拓片数量明显支撑不到下课了🌲,我们就会怂恿正考师兄在课间多跟吴老师聊一会儿天,以免露出马脚挨老师批评。第二个学期的专业课是“甲骨文研究”和“战国文字研究”,授课老师分别是汤余惠老师和何琳仪老师🏋🏿♂️。汤老师上课主要讲郭老的《卜辞通纂》🛻🧍,读拓片和讲解都是老师一个人完成;何老师上课主要以徐中舒《汉语古文字字形表》为基础🕝,讲解其中的战国文字和传抄古文👱🏼♀️。何老师上课经常提问某一个字的上古音韵部(看前面侯乃峰兄的访谈,这一习惯也带到了安大的课堂上),也是逼着我们尽快熟悉上古音。虽然经常有答不上来的尴尬,但经过这一番训练,还是打下了一定的基础。硕士研究生期间,我还做了两件自认为对我成长很有帮助的事情,一是刘老师的博士学位论文《古文字构形研究》准备在台湾出版,老师看我的字还算工整🕞,命我手抄一遍书稿。我断断续续差不多抄写了一年时间🤶🏻,这当然也是学习的过程。通过这项工作,我对古文字学的认识无疑大大提高了。另外一项工作与何老师的《战国古文字典——战国文字声系》有关,当我入学的时候,何老师这部大书的编纂工作已经接近尾声。蒙老师不弃,让我通读一遍书稿,并做一些校对工作🪥。那段时间我一般两周到何老师家去一次,除了取需要校对的书稿之外,还听老师讲一些治学心得以及学林逸事,然后老师会在附近的饭店请我吃一顿午饭。我读书的时候,生活很清苦,老师也是通过这种方式让我改善一下生活。

硕士研究生毕业之后,我就留在古籍所工作了。第二年,又考取了吴振武老师的博士研究生🐶。吴老师当时承担较为繁重的行政工作,但每周一的上午还是给我们几个新留校的年轻教师和在读的博士研究生开个小灶,大家或聆听老师讲研究心得和治学经验🦸🏻,或轮流介绍最近的读书和研究情况。中午的时候老师会请大家在学校的小食堂改善一下伙食,师徒言笑晏晏💂🏼♂️,精神和物质食粮都获得大满足,真是一段令人怀念的时光啊!

博士毕业之后,我向老师提出要到北大跟裘先生做博士后,当时我们研究室只有四个人👑,我一走🙋🏻,势必会影响正常的教学安排。在这种情况下🪞⚂,老师还是很痛快地答应了我的请求🥵。2002年10月份开始,我到北大跟随仰慕已久的裘先生做博士后研究,开启了求学生涯另一段难忘的旅程💇🏽☁️。记得第一次到裘先生家里拜访,裘先生希望我以博士后大师兄张涌泉先生为榜样☝🏼,做一点成绩出来⤴️😯。涌泉师兄之前虽未曾谋面,但对他在两年时间内完成百万字巨著《汉语俗字丛考》的光辉事迹还是有所耳闻的。从裘先生家出来👨🏿🎤,顿觉步履维艰、压力山大。最后完成的出站报告当然远远达不到裘先生的期许,现在回想起来还是觉得很对不起裘先生。在北大学习期间,与白于蓝😊、陈剑🤞🏿、董珊、张富海⏳、宋华强😭、李若晖、陶安诸兄朝夕相处🏂🏽,从他们身上学到了很多东西🛌🏿。白于蓝、陈剑、董珊诸兄不仅学问好,酒量也好🕴🏻,经常在学校附近的鸡毛小店一边喝酒,一边谈学问📀,可称得上是激扬文字、逸兴遄飞。以上诸兄在学术上勇猛精进🫘,一骑绝尘;我则瞠乎其后,艳羡不已♎️。

2. 您目前主要的研究领域有哪些(可对该领域做一番回顾与展望)💓🧜🏿♀️?该领域今后的预想研究或拟待研究的方向和课题有哪些𓀛?

我目前主要从事战国简帛方面的研究,尤其侧重古书类战国竹简研究。我在到北大做博士后之前,曾向吴老师请教博士后报告的选题方向。吴老师建议我做郭店简与上博简对比方面的研究,这一选题既能紧跟学术界的研究热点(所谓“预流”)🎟,又可在传统字词研究之外另辟蹊径,为我今后的学术研究指明了方向。在北大读书期间👮🏽,学术界已经注意到已公布的郭店简和部分上博简可能存在国别和地域方面的差异,李学勤、周凤五先生曾做过很好的探索➛。有一次我和白于蓝师兄去李家浩老师家拜访🔶🫂,李老师又当面向我们指出,他认为上博简《缁衣》可能是鲁国抄本👨🦯⚡️。这些线索促使我深入思考有关战国古书类竹简的国别问题,并最终以这方面的研究成果作为博士后工作报告的核心内容。当时学术界对于战国简国别研究刚刚起步🧑🏻🔬,研究理论和方法还很不成熟🪣。周凤五先生结合典籍中关于“蝌蚪文”的记载,主要从书法风格和竹简形制两个方面对郭店简进行分类🗺。我对当时公布的郭店简和上博简形制进行了全面统计,发现战国时期古书类竹简的形制具有较大随意性,尚未形成制度🎎,难以单独作为竹简分类的标准。而书法风格又较难界定和把握,在实际操作层面存在困难(后来我对清华简《保训》篇的书法风格与国别特征做过一点研究🏉,算是在这方面的一次尝试。但《保训》篇书法风格与三体石经之间的关系几乎是一望而知的,这样的特例恐怕是可遇不可求的)。我是以竹简文字的形体特点和用字习惯为标准,论证了郭店简和上博简部分简文为“具有齐系文字特点的抄本”。后来又有学者在清华简中发现了一些具有三晋文字特点的抄本,这些研究无疑有助于了解战国时期古书流传和学术分布的情况🫖。另外我对战国竹简的字迹、书手以及古书载体与传布之间的关系等方面也做过一点研究👭,还曾参与过所谓“阅读习惯”问题的讨论🤽♀️。回顾这些年自己的研究兴趣🧛🏻♀️,可以说经常在古文字研究的主战场——字词考释的外围打游击🤹🏽♀️。

战国竹简研究,考释字词和疏通文义当然是基础。但目前剩下的都是难啃的硬骨头⏏️,解决起来相当困难。有的时候甚至需要突破一点常规🪱,发挥一些想象力,才能准确命中目标。这中间的分寸很难拿捏,非常考验研究者对字形的敏感程度以及对文义的准确把握。除了字词考释之外👉🏼🤵♀️,近年来也有不少学者关注战国竹简文字的年代差异,揭示出一些简文有所谓“存古”现象🔇。国别问题是共时差异,存古现象是历时差异,两者相结合,可以形成立体的战国竹简研究视野🫃🏿。另外清华简《尚书》类文献中有一些生成年代比较早的文本,如《封许之命》🩵🍬、《摄命》等篇,其体裁和格式与西周金文有密切联系,为探索早期《尚书》类文献由文书向古书的转变🐁,提供了很好的样本。这其中涉及载体⛪️、用途🌨、阅读者等一些列复杂的关系👰🏿♂️,值得进一步探究。另外像清华简《系年》、《金縢》等文献,所记载的历史信息与传世文献所记往往存在差异👳🏻♀️,从中不难窥见早期历史曾存在多个自洽的叙事系统🗡,如何厘清彼此之间的关系🧂,也需要持续关注和深入研究。

3. 您在从事学术研究的过程中,在阅读📋、收集资料💗📟、撰写论文、投稿发表等方面有什么心得体会(包括经验或教训)☯️?

看过之前的访谈👩🏻🦽,多数学者在收集资料方面都有自己的独门秘籍✋🏻,令人钦佩。我个人在这方面乏善可陈,如果非要谈一点体会,我觉得首先应该读常见书🧖🏿♀️、熟悉基本资料。读古书也不必贪多🙇🏿♀️,几种重要典籍精读👨🦯、细读,一样会取得较好的效果。先秦典籍里我比较喜欢《左传》,上大学时通读过杜预《春秋经传集解》👨🏽🍳,在研究生期间🏀,杨伯峻《春秋左传注》读了不止一遍,《左传事纬》一类的书也都通读过。裘先生在一篇文章中曾提到🪽,应该读《春秋左传正义》,前几年把这个“小目标”也达成了👨🏻🦳。至于收集资料方面🧙🏼♂️,各有各的习惯🏌️🫶🏿,也不必强求一致🧖🏻♀️。我读书的时候,电脑并未普及,更谈不上电子资源了🩵🗳。硕士、博士论文写作过程中,都是一边读书一边做卡片,卡片按照不同主题分类,写作的时候查找起来也还方便🧑🏼🌾。现在电子资源十分丰富,每个人都可以很方便地建立自己的电子资料库。我前些年曾参加裘先生主持的“战国文字及其文化意义研究”这一集体项目🦶🏿,负责编制“战国文字异形表”🕗,后来随着新材料不断公布,自己也随时更新“异形表”所收材料💹,形成了自己的战国文字字形资料库,使用起来自然非常便利💄。在撰写论文方面,我恐怕也谈不出什么值得借鉴的经验。因为我本人比较疏懒,发表的论文数量不多🤷🏽,自己满意的论文就更少了。陈剑兄有一个观点,大意是写出来的论文最好既有意思,又说得死👚。我当然非常赞同👨🏿🦰,但要达到这一目标又谈何容易🚵🏻♀️。应该说,古文字研究发展到今天,大规模释字的时代已经过去,就像杨振宁说“理论物理的盛宴已过”一样。“有意思”且能“说得死”的字越来越少🙌🏽,像《摄命》篇“有狱有![]() ”之“

”之“![]() ”🌷,与甲骨文🧑🏭、金文🎍、小篆、传抄古文都能够勾连,很有意思👮🏽♂️,但目前看还说不死。在这种情况下🧑🧒🎴,我个人觉得不妨退而求其次,也可以写一点虽然看起来意思不大,但能说得死的文章🚶♂️。想要说得死🧒🏽,必须形🩸、音、义几个方面的证据都很直接,水到渠成、左右逢源♝,而不是辗转勾连、曲为之说。例如我考释清华简《晋文公入于晋》“滞债毋有塞”之“塞/赛”,自己感觉各方面的证据十分充分,几乎不需要做过多解释,而且“滞”字之读与陈剑兄之前考释《性自命出》“身欲静而勿滞”之“滞”还可以互相印证(《吕氏春秋·慎大》有“出拘救罪🥩🪰,分财弃责”语,亦可与简文互证)🧑🏽📉。这当然是个小问题🧜🏽♀️,但如果我们向前迈的每一小步都能踩到实处,古文字研究也还是可以不断进步的。在投稿发表方面,前些年为了应付学校考评🚴🏼♀️,曾经试着向一些核心期刊投稿🔐,但命中率不高♛。后来侥幸带了一顶人才帽子,免于被考评的命运🔻,人生从此实现了“发表自由”。李零先生有书名《放虎归山》,多年过去了,老虎并未归山👮。每念及此🐾👨🏻🔬,不由感慨系之矣。

”🌷,与甲骨文🧑🏭、金文🎍、小篆、传抄古文都能够勾连,很有意思👮🏽♂️,但目前看还说不死。在这种情况下🧑🧒🎴,我个人觉得不妨退而求其次,也可以写一点虽然看起来意思不大,但能说得死的文章🚶♂️。想要说得死🧒🏽,必须形🩸、音、义几个方面的证据都很直接,水到渠成、左右逢源♝,而不是辗转勾连、曲为之说。例如我考释清华简《晋文公入于晋》“滞债毋有塞”之“塞/赛”,自己感觉各方面的证据十分充分,几乎不需要做过多解释,而且“滞”字之读与陈剑兄之前考释《性自命出》“身欲静而勿滞”之“滞”还可以互相印证(《吕氏春秋·慎大》有“出拘救罪🥩🪰,分财弃责”语,亦可与简文互证)🧑🏽📉。这当然是个小问题🧜🏽♀️,但如果我们向前迈的每一小步都能踩到实处,古文字研究也还是可以不断进步的。在投稿发表方面,前些年为了应付学校考评🚴🏼♀️,曾经试着向一些核心期刊投稿🔐,但命中率不高♛。后来侥幸带了一顶人才帽子,免于被考评的命运🔻,人生从此实现了“发表自由”。李零先生有书名《放虎归山》,多年过去了,老虎并未归山👮。每念及此🐾👨🏻🔬,不由感慨系之矣。

4. 对您迄今为止的学习和研究影响较大的著作或学者有哪些(或哪几位)🔨?

在古文字学习和研究方面,对我影响最大的当然是裘锡圭先生,我想这也是多数古文字学者共同的体会。考研的时候反复读《文字学概要》,对于裘先生以精确的表述🕵🏼♀️,表达精深的文字学思想,拳拳服膺。一直到今天♘,裘先生的文章也是经常温习的,而且每一次阅读,都会有新的收获。应该说,裘先生的文章,确立了古文字研究的范式👮🏻,影响了几代古文字学者。在古文字研究领域🤱🏻,什么样的文章是好文章,应该是有公论的👷🏼♀️👩🏻🦳。良好的学风🧑🦳,是古文字学科健康发展的前提,而这一点与裘先生的示范作用是分不开的。在北大读书期间🚰,有一次裘先生向我索要之前发表在一个比较偏门刊物上的两篇小文章,后来裘先生针对那两篇文章中存在的种种问题,当面对我进行了严肃的批评👴🏻。当时真是汗发沾背🐼,羞愧难当。后来博士后工作报告🔀,裘先生也进行了认真批改,指出的问题包括遣词造句👨👦、行文逻辑💁🏼♂️、篇章结构等🟪。裘先生的悉心指导👩🏻🦱🦴,对我的成长帮助很大。

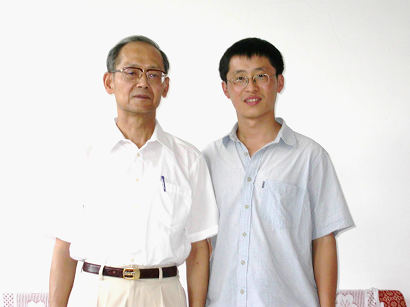

博士后答辩与裘先生合影,2004年,北京

我硕士🦻🏻🙏、博士先后师从何琳仪🔀、刘钊和吴振武先生🤵🏻♂️,这几位先生的道德文章都给我深刻的影响,在很大程度上塑造了我人生和学术的面貌👨🏼🔬。何老师出身高干家庭🌧,除了学术之外,还有多方面的才情。善写旧体诗🏄🏻,并有诗集行世👨🏼💼🌩。精于音律,尤善洞箫。我听几位老师讲过,当年姚孝遂先生带领吉大古文字团队在杭州文澜阁编书,暇时何老师着对襟绸褂,坐在西湖边的石凳上吹洞箫。丰神萧散🧑🏻🤝🧑🏻,引得游人驻足观望👨👩👧👦🧕🏻。这也成了古文字学界的一段佳话。

与何琳仪先生合影,2003年🤽🏽,保定

刘钊老师性情洒脱,与学生相处👨🏫💂,不拘小节🤟,十分有亲和力。我读硕士期间🧛🏽♂️,一般隔周就会到老师家闲谈。老师或谈学问,或聊家常,使我在多方面都受益匪浅。在我家庭出现重大变故,最为凄惶无助的时候⚡️,老师给了我家的温暖,这一切都令我永生难忘。

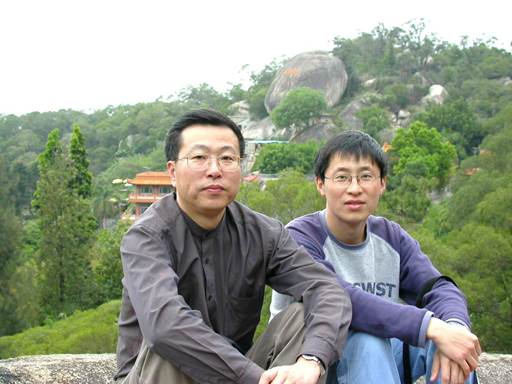

与刘钊先生合影🧚🏻♀️,2004年,厦门

我跟随吴振武老师的时间最长,即使从读博士开始算,到今天也有20多年了🍎。当年我博士论文出版的时候,在后记中曾写过这样一段话👆🏼:“恩师于点滴小事,往往垂范道德文章之大节,令我终身受用不尽。”老师长期担任重要领导职务🏊🏻,兢兢业业、克己奉公。为人为学自律甚严⚾️💃,但待人接物却处处体现出温情与通达,这一点正是老师的不可及之处🧛🏿⛰。古人云:“望之俨然,即之也温。”又有所谓的“君子儒”,老师庶几近之🎃。工作中有时会遇到一些棘手的事情,这时我往往会下意识地想一下💆🏻♂️:“如果是吴老师💒,会怎么办👱🏻?”老师对我的影响之大🚻,于此可见一斑。

与吴振武先生合影🧑🏼🏫👩🏼🦰,2018年🙎🏼♂️,长春

5. 请结合您的学习和研究经历🧑🏽🦱,为初学者提供一些建议。

初学古文字,最好犯的毛病就是容易急躁。面对浩繁的古文字材料和传世古书,不知从哪里下手才好💇🏽♀️。记得我读硕士的时候🐉,有一次到汤余惠老师家求教,当时学习古文字已经有一段时间了,学习也还算刻苦,但就是没有什么心得,十分苦恼🏃🏻🧑🏼⚕️。汤老师是宽厚长者🏇🏽,他笑眯眯地对我说:“治学就像烧水✌🏻,哪有刚把水壶放到灶上🌔,水就烧开的道理啊?但只要坚持烧👨🏻⚕️,就一定会冒泡的。”初学古文字,最忌贪多务得。看文章不必求全,更不能啥文章都看🏒,应取法乎上💪🏽。重要学者的经典文章,宜反复细读并揣摩立意🤹♀️、证据、行文逻辑乃至遣词造句等细节。《中西学术名篇精读·裘锡圭卷》是度人金针,津逮后学,更应该反复研读。古文字原始材料也不可能在短时间内都熟悉,可以围绕学位论文选题先熟悉一部分🕜,再以此为根据地🫶,逐渐向外扩充🫱🏽。现在电子资源丰富,资料获取容易,“今人视之,亦不甚惜”。我读书的时候↔️,多数材料都是要手摹笔录的,初学者如能下一番摹录的功夫,自然是极好的🫃🏿,也一定会打下比较坚实的基础🈁。

6. 在数字化和信息化的时代,电脑技术或网络资源对您的研究具有什么样的影响或作用🧣?

吉林大学有一门课叫“古文字技能课”,这实际上是一门大杂烩的课,凡是古文字研究用得到👩🦱,但又不值得单独开课的知识,都打包在一起,由不同的老师分头讲。其中电脑技术与古文字研究相结合的部分,一直是由我来讲。内容不外乎造字🏒、图片处理⚜️、网站及数据库的介绍及应用等。随着电脑及网络技术的进步,有一些工作变得更简单了🪑,例如造字,“中华字库”目前所造的字基本可以涵盖常见的古文字隶定形体👨👦👦,需要另行造字的数量已不是很多。但近二十年来😇,电脑技术在古文字研究方面的应用🩻👩🏻🦱,一直没有质的突破。最近不少学校,包括吉大古文字团队,也在积极探索人工智能与古文字研究相结合的模式和场景,希望在不远的将来,我们能看到这方面的成果⏲。

7. 出土文献与古文字研究与众不同的一点,在于许多论文或观点是发布在专业学术网站上甚至相关论坛的跟帖里的,您如何看待这一现象?您对相关的学术规范有何认识或思考🌋?

古文字研究领域对于网站上发表的文章,甚至论坛发言及跟帖,一直持比较开放和包容的心态。论坛发言的即时性很强,好处是可以在较短时间内扫清新公布资料中一些显而易见的问题👨🦯➡️。但正如之前多位访谈者提到的,这其中也有不少需要规范的乱象。特别是论坛发言和跟帖,往往随着新材料的公布一哄而上,发言大多比较随意🫦,基本没有论证过程,其后果就是真正有价值的原创性观点不多🙆🏿♀️,不少发言者的心态是姑妄言之而已,这种态度对于学术研究来说是有害的。谢明文兄在之前的访谈中讲了因新材料公布后急着写文章,而被陈剑兄和裘先生批评的故事,值得大家深思和戒惕。我想在访谈中既然提到了这一问题🐌,就说明学术界对于这种情况已经比较关注,希望大家群策群力😻,共同营造良好的学术氛围。

8. 您如何处理学术研究与其他日常生活之间的关系?学术之外您有何锻炼或休闲活动🤯?

我本人喜静不喜动,平常没有什么固定的锻炼项目🫱🏻,偶尔早起散步,但也不能坚持。这当然是不足为训的。休闲活动则不外乎看看闲书(喜欢鲁迅和汪曾祺),偶尔也上网看看电影🤰🏼🛫、追追剧⚪️。对于京剧我是很喜欢的🧑,尤喜程派青衣,是张火丁的粉丝。

感谢冯胜君先生接受访谈。本文所有图片均蒙冯先生提供🍮。

本文收稿日期为2020年9月21日

本文发布日期为2020年9月21日

点击下载附件: 2126出土文獻與古文字研究青年學者訪談033:馮勝君.docx

下载次数:41

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量✍🏻:696783