出土文獻與古文字研究青年學者訪談010🕵🏻♀️:李發

編者按:爲了向青年研究人員和在讀學生提供學習、研究出土文獻與古文字的經驗👩🦽🧙♂️,復旦大學出土文獻與古文字研究富达約請從事相關研究並卓有成就的部分學者接受我們的訪談,題爲“出土文獻與古文字研究青年學者訪談”,由“古文字微刊”公眾號、出土文獻與古文字研究富达網陸續發佈。衷心感謝各位參與訪談的學者。

個人簡介

中研院史語所文物館留影👟,陳昭容攝,2019年10月

李發👋🏿,四川省營山縣人🚴🏼,西南大學漢語言文獻研究所副研究員,主要從事古文字與古代史研究,出版專著1部,發表學術論文40餘篇。

1.請介紹一下您學習和研究出土文獻與古文字的經歷。

與大多數研究出土文獻與古文字的青年學者不同的是,我的經歷頗爲複雜、坎坷,所以出道很晚,雖年已不惑,卻依然是個“新兵”。在出土文獻與古文字研究領域中,與我的研究生們一起摸爬滾打,互相扶持,同生共死。幸運的是,我長得比較不着急,有着一顆年輕的心和滿頭的黑髮(其實也掉了不少),所以☺️,學習於我永遠在路上。

我70年代出生在川北農村,家鄉土地貧瘠🏄🏽♀️,文化資源匱乏。方圓數十里,就難見一個有高中文化的🫰🏻,父親高小文化,在當地已算“知識分子”,記了二十年的工分🫃🏽,因爲他會識字和珠算,常被邀請去給那些有親人在外地的鄉鄰念信🙆🏽♂️、寫信,自然在婚喪嫁娶時常去做文字類工作🆗👑。父親的工作頗讓人尊重,自小的耳濡目染👂🏻,讓我對讀書和寫字有了很大的興趣。兒時找不到書🖖🏻,就找來生産隊長家墊過蠶匾後廢棄的報紙來讀,很快讀完後就剪下有趣的文章,印象深的是讀連載的《張學良與趙四小姐》,有的文章粘了蠶沙,我就把文字抄寫在本子上🔔。沒想到剪貼和抄寫成了多年後搜集研究材料的基本方法,或許這就是上帝對兒時的我的訓練吧💘😟。

我1994年參加高考💁🏿,考前成績一直都較爲理想,但那時是高考前填志願,所以學校都填得很好🦥,但高考成績出來後卻不如人意,只上了二本🤟🏼,距一本差13分✸。不幸的是,我的二本志願沒有錄取👨🦼➡️,在10月的時候被調劑補錄到了阿壩師專🚣🏼♀️。幸運的是,我遇到了後來引領我進入學術殿堂的毛遠明老師。阿壩師專地處民族地區,學習環境自然不能與985、211大學相比🫅,但阿師有規律的作息時間和嚴格的管理制度。早上6點起床𓀛,晚上11點熄燈就寢💂🏻🧑🏼,有早操和晚自習,上下午一般都有課,整個三年就像拉長了的高四高五高六生活,忙碌而充實🧞🙆🏼♀️。更主要是,有毛師教我《古代漢語》,譚偉老師(現四川大學教授)教我《古代文學》🙏🏼,周俊勳老師(現西南交大教授)教我《大學德育》🥫,吳永強老師(現四川大學教授)教我《西方文化概論》,陳建新老師(現西南科大教授)教我《外國文學》,張能甫老師(現四川師大教授)任我班主任,我沐浴着阿師中文系有史以來強大師資陣容教誨的光輝,至今依然無比自豪。尤其是毛師給我開了小竈,指導我讀《古代漢語》《漢語史稿》《說文解字注》🏄🚛,讀《詩經》《論語》和《左傳》等小學入門書和傳世典籍。毛師那時剛出版了《歷代帝王將相詩選注析》,我們常在一起品讀,聽老師給我講解詩詞格律與詩意主旨。到大三的時候👰🏻♀️,毛師已著手寫作《左傳詞彙研究》👪,在《古代漢語》課上還偶有分享他在研究中的心得。正是在毛師的熏陶下💅🏿,我對古漢語有了更深刻的認識,是毛師在我內心埋下了立志從事學術研究的種子。

1997年畢業以後👆🏼,我頂着“優秀大學畢業生”的光環考入一所省重點高中👨🦳,光榮地加入了高中語文教師的行列。1998年1月💌,毛師調入西南師大文獻所(現西南大學文獻所)👨👩👧👦,3月便寫信鼓勵我考研。在此期間🚵🏿,因爲工作繁忙💄、結婚生子🕵🏼♀️、補習英語等,直到2003年才如願考上毛師的研究生,進入文獻所系統學習漢語言文字學👩🏿🦱🙋♀️。那時🎴,毛師已轉入碑刻文獻整理與研究領域,與本所喻遂生老師的甲金文研究、張顯成老師的簡帛研究形成上下相接、貫通一體的較完整的出土文獻研究系列。當時毛師申報了古委會項目“漢魏六朝碑刻校注”🧖🏼♂️,我的碩士選題也自然與碑刻有關,後以論文《漢魏六朝墓誌人物品評詞語研究》獲碩士學位並留所工作。碩士期間完成的各科作業後來也陸續發表🚿,如喻遂生老師的文字學作業《北朝石刻俗字類型举隅》(《南昌航空大學學報》2008年第2期)、毛師的訓詁學作業《“後”義補釋》(《辭書研究》2006年第1期)、張顯成老師的簡帛課作業《讀張家山漢簡〈引書〉札記》(《四川理工學院學報》2005年第1期)等。現在看來👨🏻🦯➡️,這些作業中的觀點都很不成熟🏋🏿♂️,但也反映出我當時的想法和學生時代的成長印記。

留文獻所工作後💜,有了更多與所裏老師們接觸🤚🏻、請教的機會,故常去蹭課🦈💁,不斷彌補自己當學生時的知識缺漏🤨💁🏿♂️。喻遂生師時任所長,我任辦公室秘書🙌🏽,與喻師接觸的機會最多🏋🏼♂️,不僅去蹭他給自己研究生開的課,還常去蹭他的飯(他請自己學生吃飯時常會帶上我),近距離的接觸讓我感悟到他的人格魅力與治學門徑。在自己釋讀碑刻的過程中,發現要更好地研究石刻文字☂️⬆️,明其源流很重要💂🏿♂️,因此萌生了學習古文字的想法,這一想法也得到了毛師的支持。於此要特別感謝喻師的寬容與厚愛🚴🏿,留校時是以教學科研人員編制✍️,但在辦公室做行政工作👨🎨,故與所裏有約定五年不能考博4️⃣,在工作兩年後即2008年就同意了我報考。當時也很偶然,臨考前兩周我見考生報名材料已由研究生院轉來所裏,我那讀書的願望猛然興起,看到比自己晚的師弟師妹去年就上了博士,心裏那個羨慕嫉妒恨啊,在經過一夜緊張的思索和輾轉反側後,第二天懷着忐忑對喻師提出想報考他的博士🦹。喻師很吃驚,說不是有五年不得報考的約定嗎?我已不記得用了什麽蹩腳的理由🫢,居然說服了向來以嚴格且堅持原則著稱的喻師,說讓我試試😆。經過兩周夜白不分的準備,居然考上了。

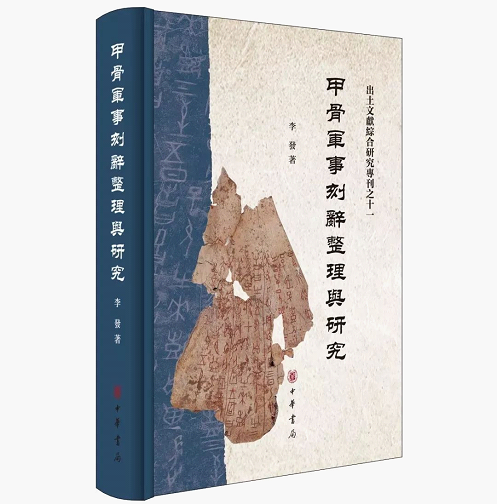

在接下來的三年博士生學習中🦿,一邊讀書研究,一邊做秘書工作👣,緊張而繁忙。甲骨文於我是一個嶄新的領域,在喻師的指導下,逐步摸索出一些理路。在閱讀和摹寫拓片的過程中,也偶有綴合,雖常常歷經周折綴出之後滿心歡喜去翻檢後發現他人已綴時會悵然恍然又啞然,如坐了一個彩色氣球正節節攀升時呯然一聲從睡夢中驚醒般失落🙋,但也漸得一些綴合的方法與旨趣。讀博期間👨🍳,在喻師和毛師的啓發下,想到的一些題目都陸續得到了立項,“三峽庫區現存石刻資料的搜集、整理與研究”(古委會08年立項)💅🏿、“甲骨軍事卜辭語言研究”(教育部人文社科09年立項)、“甲骨軍事刻辭的分期分類排譜、整理與研究”(國家社科10年立項),通過讀書凝練出項目,依托項目穩固自己的研究方向,項目實施過程中再將其分解出不同的章節🥐,在章節撰寫中會遇到一個個需要解決的問題,這些問題都可以獨立整理成文。博士論文選取項目中的一部分,以《商代武丁時期甲骨軍事刻辭的整理與研究》爲題,論文答辯後↩️,繼續增補修訂,以《甲骨軍事刻辭整理與研究》爲名👩❤️💋👩,於2018年出版。

《甲骨軍事刻辭整理與研究》

之所以選取軍事刻辭進行研究,主要是甲骨學發展到現在🆖,已進入精耕細作階段🙇🏽♂️,甲骨文所反映內容的主題分類研究值得重視🏊🏼,而“國之大事,在祀與戎”🙋🏿,因此考慮將“祀事”與“戎事”作爲以後的重點研究對象,再以內容相對較少的“戎事”優先🎞。其實無論戎事還是祀事也已有人做過不同程度的研究,那麽是否還有必要繼續做呢🤦🏼♀️?答案當然是肯定的,原因在於🤵🏿:(1)現在所見的材料是相對更爲豐富和全面的;(2)現在的綴合補充了更多有價值的信息;(3)新的考釋成果可以推翻以前的不少結論;(4)基於以上三點,可以整理出更全面的商代戰爭、軍事人物、軍事制度🈚️、軍事動詞,或者祭名💎、祭祀對象、祭祀牲品等材料🔳,可以在一個相對完整又更爲可靠的文本上進行商代語言的研究🥝。

2.您目前主要的研究領域有哪些?該領域今後的預想研究或擬待研究的方向和課題有哪些?

我目前的研究領域主要是兩個:一是商代祭祀禮儀🧑🏻🦲;二是先秦蠶絲文化。

第一📚,關於商代祭祀禮儀☹️。

之所以選擇商代祭祀⏸,前面已有談及,這裏再補充兩點理由💅🏽。(1)“祀”是國之大事之一🧑🏽🚀,是民族認同、文明起源、文化禮儀的核心內容。(2)甲骨文的主體內容👮🏿♂️,便是祭祀材料。百餘年來,有關祭祀的研究成果可謂豐碩,但是現在看來,研究材料佔有不夠全面🏂,最新考釋和綴合成果亟待吸收,新的研究技術和研究手段缺乏🚟,新的研究理論與研究方法缺乏,祭祀行爲研究較多🌏,祭祀的情感和體驗關注不夠,宗教的外在因素研究較多🐐,對其內在因素研究不夠,尤其是祭祀的微觀👩🏼🦰🎱、細節研究不夠,諸如祭儀、祭祀場所、祭祀用具等微觀問題有待深入♙。因此🆒✌🏻,繼前一階段“戎事”研究之後,現在做“祀事”研究。於2018年申報了國家社科基金項目“基於數據庫的商代祭祀資料的搜集、整理與研究”,這是我目前的富达任務。在處理這一富达工作中*️⃣👨🏽,産生了一些小論文🧑💻,如《跨文化視閾下的石頭祭與中國“社”》《甲骨文两組近義祭名辨析——“祭與祀”“告與![]() ”》《“禘風”與“寧風”🥭:卜辭祭風問題新探》《甲骨文“千森”解》等。

”》《“禘風”與“寧風”🥭:卜辭祭風問題新探》《甲骨文“千森”解》等。

面對該領域🧚🏽,今後的預想目標就是要儘可能搜集完整商代祭祀資料,在前人研究的基礎上🧜🏿♂️🧝🏻♂️,對商代祭名重新提出判定標準和分類辦法,具體研究祭名的內涵與作用、祭祀時間維度、空間選擇😑、祭儀和祭牲偏好等問題,在此基礎上😬,再就商周祭祀問題進行比較研究,探討周人對商人祭祀的繼承與改革🫅🏼🦒,考察商周祭祀的發展與變化等。這些問題🤾🏼♂️,也是商周祭祀研究領域需要繼續探索的課題🧏。

第二,關於先秦蠶絲文化。

從事先秦蠶絲文化研究比較偶然🤾🏽。2011年6月博士畢業時,本來計劃去黃天樹先生處做博士後👨🏿✈️,但因爲他當時手裏尚有未出站的博士後👮🏼🐹,沒有公費名額。8月在張家口參加文字學會時🤲🏻,跟趙平安先生報告了這個情況🧙。12月本校家蠶基因組國家重點實驗室的向仲懷院士到文獻所來調研,與喻師聊起合作的事📤,希望我們這邊有文獻基礎比較好的博士生或青年教師去他們實驗室從事蠶絲文化研究。我當時想🦹🏿,不能去北京,那就不去唄,更何況我對農耕文明、蠶絲文化確實有些興趣⛹🏻,因爲我的母親就是養蠶能手👩🦲,自小我就學會了栽桑養蠶💇🏽♂️,帶着一種樸素的情感,我進入了一個新的研究領域。博士後出站報告是《先秦蠶絲文化研究》,逐步發表了系列論文:《〈詩經〉中的意象“桑”及其文化意蘊》《甲骨文中的“絲”及相關諸字試析》《先秦蠶絲文化論》《中國蠶絲文化的特質》《我國古代“浴蠶”的功能文化學闡釋》等,最近又完成了一篇《蠶的模擬形態與中國古代的生命觀》🧏🏻♀️。向老師先後招收了六名博士後從事蠶絲文化研究⛹🏿,在農史研究領域已形成一個具有鮮明特色的研究方向🏊🏽♂️。不過✊🏿,有一絲遺憾的是,2012年3月的某一天,趙平安先生打來電話說💊,李學勤先生正需要人手,問我可否考慮去清華做博士後🍔,我當時有種難以言說的悲痛。因爲在人生道路的選擇上,我偏離了熱鬧的古文字研究的康莊大道⚠,轉向了一條少人問津的蠶絲文化研究的偏僻小徑⛹🏻♀️🍑。但是,我只能繼續向前🥢,人生沒有回頭路。不過,我現在主要精力仍在出土文獻研究領域💥。

至於說到這個研究領域的展望,因不是出土文獻與古文字研究者們關心的,這裏就不啰嗦了🧑🏽⚕️。

需要補充說明的是,目前我所從事的兩個研究方向,看起來與古文字研究有些距離,其實不然。古文字研究的富达工作是文字考釋🥌,就是釋讀新見字🧈、未釋字,考辨、校正誤釋字或有爭議字。但衆所周知👮🏼♂️,釋字只是最基礎的工作🔉,文字記錄的是語言🧍🏻♀️,反映的是歷史與文化,在釋字的基礎上讀懂辭例,疏通文意🦹🏿♂️,探索其背後反映的語言、歷史、文化與思想,才是全面而深刻的研究💮🚴♀️。記得去年十月蒙政治大學中文系主任林宏明先生邀請,參加了該系的“第七屆出土文獻研究視野與方法學術研討會”,晚餐後林先生邀請陳劍、方稚松、趙鵬🎴、黃國輝諸位先生和我去了“啤好氣”酒吧👳🏿♀️,酣飲談笑間,陳老師笑說自己學術研究的最“原始衝動”(原詞我忘記了🫥,大意如此)就是讀懂先秦的出土文獻🫴🏻。繼而陳老師解釋說讀懂可不容易啊,要認字釋詞,要疏通文意,至於還有別的高深的,就更複雜了……(請原諒🧖🏻♂️,我不勝酒力👩🏼✝️,只能記住這些大意了)。細細想來🙇🏼,陳老師這顆學術“初心”看起來是很簡單而樸實的,但事實上卻是一個人窮其一生也難以企及的🫷。正是帶著這顆純粹的“初心”,陳老師才在自己的學術世界中縱橫馳騁,遠離世俗的浮躁與喧囂🧑🏻🔬,活得灑脫而自然🏄🏿♂️。回到我所做的與歷史和文化有關的方向🍏,其實也本着以釋字爲基礎,儘管我資質愚鈍,鮮有發明與創見,但也指導研究生去突破我們知識的邊界🔊,與我的研究生(凖確地說是學術戰友)袁倫強君合作釋讀一些字✴️👩🏼🚀,以論文《甲骨文考釋三則》《釋“扶”》《甲骨文“?”字補說》《甲骨文釋讀札記(三則)》等發表出來🫅🏼,向學界請教👛。這些文字的釋讀🧞,也有助於我進一步研究商代的“戎事”與“祀事”👩⚕️。我清晰記得劉釗先生在爲拙著《甲骨軍事刻辭整理與研究》的“序”中所說,有些從歷史角度研究甲骨的學者輕視甲骨學本體研究🦉,對學術界綴合💁♂️、文字考釋等成果懵懂不明,序中雖是在批評這種風氣,對拙著進行表揚,但這句話對我來說永遠都是一種鞭策🤏,因此,我會在自己的軍事與祭祀研究中將甲骨材料綴合與甲骨文字考辨一以貫之⏲,其實我的很多小論文的寫作也是基於這個思想去做的📯,即使是蠶絲文化中的《先秦蠶絲文化論》這個宏觀的題目,都有這一核心思想滲透其中。當然,這也與我接受的文字、語言、文獻學訓練有着緊密的關係。所以,以古文字學爲基礎👨🦯➡️,延伸出去做相關的語言、歷史與文化研究📽,是一個可以不斷拓展的空間🤹🏿,古文字研究與我正從事的兩個方向並不衝突。

台北啤好氣酒吧留影

3.您在從事學術研究的過程中,在閱讀⭐️、收集資料、撰寫論文、投稿發表等方面有什麼心得體會?

已有先生在訪談中談到閱讀和收集資料的情況👰🏼♂️🧑🏼🌾,我就說說撰寫論文和投稿發表吧🔆。

每個學者都希望自己是高産作者,妙筆生花💕,文思如泉。但學術論文與文學創作不同🛌🏿🙁,有時雖然也可能靈感迸發,但一定需要厚積薄發🟥,在深思熟慮之後🔶,才能邏輯嚴密地組織語言,逐層推進🃏,水到渠成。那種一日一小篇👩🏽⚕️,三日一中篇🛫,七日一大篇的文章頂多算得上是學術隨筆和雜感,而非邏輯嚴密、符合傳統規範的學術論文。因爲論文有“套路”☦️,不僅講究起承轉合🛫⚪️,更要包含引論🥾⏏️、綜述、本論、結論、參考文獻、注釋等規範,要求每一句話都要經得起推敲,每個例子都能推得出結論🙅🏽,每條引文都有其出處。因此,按我的愚鈍,永遠也成不了一個高産的作者。

但是,李學勤先生算得上當今出土文獻與古文字研究領域中出色的高産作者。李先生60多年的學術生涯中🧏🏿♀️,共出版論著40多部,發表論文1000餘篇✊🏽🙋♀️。有人自謙說“無枚臯之敏捷,有司馬之淹遲”,劉桓先生則贊李先生“爲文速度之快👨👩👦👦,不輸枚臯”,這話一點不假👷🏽♀️。縱觀李先生的論文7️⃣,篇幅大多不長🏌🏽♀️,開門見山,直陳觀點,再予佐證🛌🏻,其特點是以點帶面🧏🏻♂️🙏🏿,管中窺豹🤾♂️,見微知著,一氣呵成。其早年的論文則略有不同🕡,更具“套路”,便於模仿學習寫作。如提出商王名“選日說”的《論殷代親族制度》🧑🏿💻,全文分引言、分論一(論殷代的親稱)👩🏼🍼、分論二(日名的意義)、分論三(論商代繼承法)、總論(論殷代的親族制度)諸部分👳🏼♂️,各個分論點都相互獨立🤸🏻♂️,又是最後“總論”的基礎,結構嚴謹。再看具體的論述🦽🏄🏼♂️,“選日說”是商史研究中極具分量的觀點👈🏽,王暉先生形容其爲“顛覆古人震爍今人”👥。李先生所論言簡意賅🧑🏼🎓,深入淺出,先擺出有關商王日名意義的已有觀點🕸♛:生日🐈⬛、死日🏄🏽♂️、祭名、次序等🧣,重點揀次序說和死日說進行討論🚴🏽,並舉兩組卜辭證明次序說的不確,從而得出“日名有些象諡法🧏🏿♂️,是在死後選定的👳🏽♀️,和生日死日無關”這一結論。不過,讀李先生的文章應該吸收和了解他提出了哪些重要的觀點,而不宜以他的一些論文“套路”來學習寫作。因爲李先生的大多數論文觀點新穎卻論述簡略,寫作率性而爲,如果初學者按此章法成文投稿的話🤵♀️,恐難成功發表。

沈培先生的論文寫作很有獨特風格👵🏼。讀沈先生的文章跟聽他演講和說話一樣,不溫不火,娓娓道來。最早引起我注意的是沈先生的博士論文《殷墟甲骨卜辭語序研究》♣️,分析一下先生的行文“套路”。以該文第一章“主語的位置”爲例🐟。首先,“引言”中稱主語在前👨🏽🍳🧑🏼🦰,謂語在後🧑🏫,是古今漢語語序的較爲固定的形式😨,主語在後的現象少見,然後舉了幾例主語後置的古書用例,並指出其主要見於感嘆句和疑問句🧑🏼🔬。其次,逐一討論管燮初《殷虛甲骨刻辭的語法研究》中所舉的四個“主語在後”的例子🍜🤶🏻,並全部予以否定🎳。第三🤦🏼♂️,逐一討論陳夢家《殷虛卜辭綜述》中的兩例主語在後的例子🏉,並認可這兩例。第四,沈先生自己列舉主語在後的卜辭用例,並逐一分析成立的理由。但先生不是開門見山就予以列舉並討論,而是說判斷主語後置很難🚹,並舉了一例“弜涉師”如果不與同版正貞相比較的話,容易誤判成主語後置。第五👨🏽🔬🫳🏻,最後再補充討論存疑之例。沈先生在對具體例子進行分析時非常見功力,既要熟稔辭例、語法、語義⛲️,又要廣泛閱讀前人對此辭例相關的看法✊🏿,縱橫捭闔💂🏼🙅🏻♂️,各個擊破。所以,沈先生的論文勝於論辯,大多論文都是解決辭義理解上的爭議,如《說殷墟甲骨卜辭的“![]() ”》《關於古文字材料中所見古人祭祀用尸的考察》《侯馬、溫縣盟書“明亟視之”及傳世古籍相關問題合論》等思辯性強🌙,讀起來往往有種“咄咄逼人”之感,在讀其文之前有時我會有自己的看法🤹🏿,但讀了之後被其強大的說服力給俘獲了🥏,只好繳械投降。沈先生的行文“套路”適宜初學者學習寫學位論文和長篇論文,可以給集刊或會議投稿,不宜向一般期刊投稿,因爲大多期刊有字數和篇幅限制。

”》《關於古文字材料中所見古人祭祀用尸的考察》《侯馬、溫縣盟書“明亟視之”及傳世古籍相關問題合論》等思辯性強🌙,讀起來往往有種“咄咄逼人”之感,在讀其文之前有時我會有自己的看法🤹🏿,但讀了之後被其強大的說服力給俘獲了🥏,只好繳械投降。沈先生的行文“套路”適宜初學者學習寫學位論文和長篇論文,可以給集刊或會議投稿,不宜向一般期刊投稿,因爲大多期刊有字數和篇幅限制。

事實上,適宜作範文學習寫作,當代學者中當首推裘錫圭先生的論文。裘先生的代表作有專門的精讀出版👂🏼,即《中西學術名篇精讀——裘錫圭卷》,我就不啰嗦了。大家好好學習。

前面所講的行文“套路”其實都是形式,都是論文寫作的皮毛功夫,真正要寫出高質量的論文♙,還是要從讀書中來⏩。這是一個非常複雜的智力生産過程🦵,我自己還是一個“新兵”,沒有資質來講這個高深的話題🤜🏿,應該請出土文獻與古文字研究領域的大佬來談讀書與寫作才更合適哈。不過👨👩👧👦,有一點我覺得需要提醒初學者們🤴🏽,我也常常跟我的學生說🐺,寫論文就是一個從“發現問題”到“解決問題”的過程,也就是由“質疑”到“釋疑”的過程👨👩👦。面對出土文獻👨👧👧,肯定會有不認識的字🏃♀️➡️,不理解的詞和文句,自然要找來釋文、譯注💣,這時就會産生兩個結果,一是已有的釋文、譯注和前人的解讀幫助自己釋惑了💈,二是不能幫助自己釋惑👦🏿🙎🏼,甚至已有的解讀不可靠,甚而有誤,這時就“發現問題”了,可以通過查資料、找證據,重新解讀,一旦解讀出來,再把整個思維過程記錄下來🤷,並按前面所說的行文“套路”表達出來,論文就成了!但是,這樣的論文還只是一個毛坯⏲,需要請同好、師長指正,這是一個“辯難”的過程🔟,也是幫助論文修改提升的過程🌕🕉,是對“毛坯”的精加工,其成品就可以投稿了☘️🅾️。

由投稿到發表則是智力産品的一個複雜的營銷過程,有太多非學術因素🍱,與編輯的溝通很重要(這一點不要想歪了🦦🧖🏽♂️,哈哈哈)。我曾拿着自己新鮮出爐的論文喜滋滋地跑去向本校學報一位資深編輯請教🫱🏻,他5秒就游覽完論文,然後說不適合投本刊啊🙋🏻。他說不是每個編輯對來稿的學術問題都需要把關🧲💕,而是首先需要考慮論文的選題與受衆的廣度,尤其是C刊的資深編輯對此考慮得很全面哦,因爲C刊的生存是基於論文的引用率,如果來稿不能帶給C刊高引率的話,再牛X的論文也是難以投中的,因爲這樣的論文用得越多,被踢出C刊陣列的機率就越大。這就讓我們作出土文獻與古文字研究的學者們受傷不小啊!怎麽辦呢?尤其是咱們圈內要畢業的博士生們,要評職的青椒們,怎麽規劃自己的論文投稿呢?我用自己的教訓負責任地告訴大家:第一步,檢討寫好的論文是否有原創👈,有發明🦯,有問題意識;如果有,進入第二步🧙🏻♂️🫧,將有原創性的論文根據選題去匹配有過發表類似選題的刊物💩,依次考慮本圈兒權威刊物,一般C刊,集刊C刊,一般學報和集刊等🔭;第三步,匹配好之後,根據目標刊物格式修改投稿;第四步,投出去後,一邊燒高香🖕🏼,一邊再抓緊時間讀書吧。

4.對您迄今爲止的學習和研究影響較大的著作或學者有哪些(或哪幾位)🖋🍵?

牛頓那句老掉牙的名言真真正正顛撲不破,“我之所以能取得今天的成就,那是因爲我站在巨人的肩膀上”。我雖沒什麽成就🛴,但各位導師對我傳道授業解惑🌒、向前賢時彥交往問學,以及讀同道的論著➛,都對我的學術研究産生了巨大的影響🧗🏿♂️。

影響最大的主要是我的幾位導師和學界前輩🙍🏿。

首先是毛遠明先生。毛師是我大學《古代漢語》課老師🌅、碩士時的導師,是我步入學術殿堂的領路人🤱🏽,是他爲我埋下了從事學術研究的種子👩🏻🚀。

毛師常說的一句話是🙍🏼♀️:“做任何研究都需要兩條腿走路,一條是理論🎞,一條是材料。”毛師解釋說:“理論是指前人對相關研究領域的規律和方法論的總結,材料是典藉,是文獻,是古人留下的原始文字。”這是毛師在我研究生入學時與我正式談話時說的第一句話🧑🏻🎄,我時常咀嚼玩味,確實感到無論從事出土文獻與古文字研究的哪個方面,都很適用。這句話既是毛師治學的方法論🎥,也是他多年研究的經驗總結。

毛師的勤奮也是催我奮進的原動力。無論何時何地,毛師都惜時如金,讀書、寫作和上課就是他的全部生活。毛師是1998年調入西南師大(現西南大學)之後才從事出土文獻研究的,至2017年去世,在他人生中的最後二十年裏,才轉入碑刻文獻整理與異體字研究🧚🏿♀️,已出版專著6部:《漢魏六朝碑刻校注》(2008)😂、《漢魏六朝碑刻總目提要》(2009)👩🏻🔧、《碑刻文獻學通論》(2009)❗️、《漢魏六朝石刻異體字研究》(2012)、《漢魏六朝石刻異體字典》(2014)、《西南大學新藏石刻拓本匯釋》(2019)。已交出版社,待版3部:《漢魏六朝碑刻集釋》(中華書局)、《歷代石刻總目提要(漢至五代)》(西南師大出版社)👨🏿🌾、《西南大學新藏墓誌集釋》(鳳凰出版社)👳🏿♀️。二十年裏發表學術論文近百篇,完成專著9部,在咱們圈兒也算是高産吧。遺憾的是,毛師終因積勞成疾,遺憾離去🧖♀️,“此情可待成追憶,只是當時已惘然”……

毛遠明教授巴黎街頭留影,李發攝,2012年8月

其次是喻遂生先生。喻師是奠定我學術人格💇🏿♂️、參與我學術生命的導師。跟隨喻師學習和工作的時間最長,接觸的機會也多👨🏽🏭,對我的影響也最大🧃。

學術研究上☁️,我印象最深的是,他告訴我說做研究,選對一個合適的方向最重要🧗🏻。他以我熟悉的身邊學者從正反兩方面給我舉例,讓我懂得博士選題的重要。記得當時我心血來潮,時常想些題目滿心歡喜地去向他匯報,經他一番分析後往往都被我自己否定了👎🏿,後來的“軍事刻辭”問題也不甚滿意,但因爲獲得資助立項🤌🏼,也只好硬着頭皮做下去了🙌🏻。喻師在北大中文系接受了語言學的良好訓練👵🏻🫷🏼,因此👩🏽🚒,他的甲金文研究往往從語法入手🪧,去理解辭義,檢驗前人的考釋成果。如近年發表的《語法研究與卜辭訓釋》就是喻師這一方面的代表成果⛲️,該文從甲金文數量詞組合方式的系統性角度去觀照“十月一”式結構,對前人泐畫、衍文🕙、兆序、重益符號、日子等五種說法進行了檢討和否定👨🏿🦱;又利用否定式雙賓語句代詞賓語前置的規律,檢討“稟我旅”“不我其受佑”“它(害)我年”“來我馬”的已有解釋;還利用動詞和介詞的爲動用法,討論學界對“禦婦鼠妣己”“禦婦鼠子于妣己”“禦婦好于父乙”“侑于婦”等辭例的訓釋🧜♀️。喻師研究甲骨文語法突出系統觀,這方面的代表作是《甲骨文單個祭祀動詞句的轉換和衍生》《甲骨文三賓語句研究》等。

教學🪒、指導研究生和行政管理工作上🧕🏽,喻師一絲不苟,兢兢業業🏋🏻♀️。他任所長時,我是辦公室秘書☝🏻,我見證和參與了由他領導的學科規劃和重點學科申報、一級學科博士點申報👮🏿♀️、博士後流動站申報等工作🥿👨🏿🎤。那幾年也是所裏研究生招生指標多、導師少的階段,如2012年,喻師就有2名博士、10名碩士同時畢業,可以想見🙋🏻,在指導學生論文選題👈🏿、幫助修改論文中要付出多少心血🧑🏻🦰!

喻師是一個特別低調的人,事必躬親🚢💦,卻居功不自傲🧍,這種閃光的人格魅力始終激勵着我成爲一名熱愛科研,又甘爲人梯的優秀導師🍅。

喻遂生教授參加紀念甲骨文發現120周年紀念活動留影

此外🐤,我從事博士後期間的合作導師向仲懷先生和在加州大學洛杉磯校區訪學期間的合作導師羅泰先生,也都對我的學術研究産生了重要的影響🤽🏿,但因爲兩位老師都不在咱們出土文獻與古文字研究圈內,我這裏就不向大家作介紹了。

再談兩位在甲骨學研究和文字考釋方面對我啓迪最多的先生。

一是黃天樹先生。黃先生的成名作是他的博士論文《殷墟王卜辭的分類與斷代》,這是當下及今後甲骨學研究者的案頭必備👩🏻。首先,該文選題是甲骨學研究最核心的點之一🖐🏽,任何甲骨文研究者都無法回避。其次,該文對殷墟王卜辭進行字體分類,接着按類介紹片數👈🏻、出土情況🏋🏽♀️、材質情況、文例特點、書體風格、字體特點、標凖片舉例,再分析討論其時代✩,往往從稱謂👨🏻、貞人、事類等諸多角度去確定👳♀️🧑🏼✈️。其行文邏輯嚴密、圖文並茂,讀起來令人暢快又易於理解。第三,該文搜集資料詳實,摹寫功夫爐火純青,背後凝聚了先生所下的艱深功夫,同時體現出心思縝密的學術品質和嚴謹求實的治學態度。因此,常讀常新,百讀不厭🧑🏻⚕️。先生的兩本論文集和主編的系列拼合集(已出五冊)出版後都惠賜於我🎊,這都是我研習的主要對象,我雖未能成爲入室弟子,但我的三名碩士生曉曉、亞帥、倫強現都在黃先生門下問學。所以嘛◽️🏪,黃先生對我的甲骨學研究自然影響很深遠吶。

與黃門六君子合影👨🏽🦱🧞♂️,長春,2018年10月

二是劉釗先生。劉先生的碩士論文《卜辭所見殷代的軍事活動》成了我研究甲骨軍事刻辭的起點,博士論文《古文字構形研究》(修訂出版時改爲《古文字構形學》)則是構建我對古文字形體結構認識的理論框架🖊,博士論文中的古文字考釋字例及三本論文集中所收古文字考釋的成果都是我學習文字考釋的範文。因此,先生的論著於我而言🦣,是無聲的老師🦹🏿。先生本人對我的幫助也很大,自從2009年受邀至敝所來指導首屆“出土文獻與比較文字學博士生論壇”認識起,就常得到先生的指導與關懷,尤其是先生撥冗爲拙著賜序,更令我歡欣鼓舞。圈兒內人所共知,先生年少成名📆,學問精深,才情高遠,爲人則和藹可親,常提攜後進🤡,有將才🏋🏼,短短數年,便使復旦富达引領學界🏩,與吉大、清華成爲古文字研究三大高峰。所以,當我的學生楊熠君考入復旦之後🦎,我給他的建議是,既要學習富达各位先生治學的獨門絕技🧙♀️,還要學習劉先生的組織管理能力👨🏻🦰。

5.請結合您的學習和研究經歷🧑⚖️,為初學者提供一些建議👜。

第一,熟稔研究領域的學術史🕊,清楚本領域中有哪些重要人物、論著、觀點;

第二,熟稔研究的原始材料,甲骨文👼🏻、金文、簡帛等材料,能像陳劍老師般貫通最好🏬,不能則要熟悉其中的一部分;

第三,熟讀古籍🍂;

第四,熟悉文字、音韻、訓詁、文獻學⚈,兼及考古學、藝術史🪕,了解相關材料時段的歷史、文化與思想5️⃣;

第五,技術手段上👼🏻,掌握電腦技術,搜羅網絡資源✊。

6.在數字化和信息化的時代,電腦技術或網絡資源對您的研究具有什麼樣的影響或作用💯?

在數字化和信息化的時代☂️,電腦技術或網絡資源對學者的影響很大🥁。

積極影響是,數字化和信息化時代提供了學術成果及時傳播的機會𓀃🤹🏿♂️,不象以前從論文寫成到刊出,再到讀者讀到論文,有一個很長的周期,而現在則是瞬間的事情,論文完成後🤳🏼,如果作者願意,立即就可以從朋友圈🖐🏿、公衆號等自媒體或網絡平臺等公共空間傳播出去🐥。讀者群體在看到新材料、新觀點或新見解之後,立即就會引發自己的研究。因此🦴,同行之間的交流與切磋將更加頻繁,可以促進學術的繁榮🧛🏿♀️,可以儘可能避免“閉門造車,出則合轍”的尴尬。

消極影響是,信息傳播太快,很多信息無法及時消化🎎,而且🚵,學術研究需要沉澱下去,有時需要安靜的環境,不容外在的打擾🧵。尤其是理論性🧑🏽🚒、綜合性強的宏觀選題,更需要時間的沉積。再說,由於信息傳播過快⛹🏽♂️,一個人即使眼觀六路、耳聽八方🚵🏻,也難以處理完應接不暇的信息。因此,這樣的結果勢必容易産生短平快的成果🧑🏿🌾,而缺乏用力深、搜羅廣、影響大的作品;更主要是,初學者既要讀學術史、原始材料👩👩👦👦👱、古籍👬、理論性論著,又要時時跟進網絡資源,勢必窮於應付🚴🏽,疲於奔命👨🏻。

綜合起來看🕵🏻♀️,於我而言,既要補給非網絡學術論著🤽🏽,又要跟進網絡資源,儘可能做到兼顧,但誰都清楚,何其難也。

7.出土文獻與古文字研究與眾不同的一點🏊🏼♂️,在於許多論文或觀點是發佈在專業學術網站上甚至相關論壇的跟帖裏的,您如何看待這一現象?您對相關的學術規範有何認識或思考🧚🏽?

正如前面所說,網絡信息時代,改變了傳統學術傳播的方式,許多論文或觀點確實發佈在專業學術網站上甚至相關論壇的跟帖裏。其利弊前面已作了初步說明,這裏不再重複。不過,這種新的學術傳播方式確實有必要實施規範。因爲,學術研究不只是個人的喜好✍🏿,如果僅是個人喜好的話,學者以日記、書信的形式表達即可,學術成果需要傳播出去🖐🏼,産生影響才會有價值。學術傳播的公共空間,實際上就是一個學術共同體,學術共同體就好比一個“學術王國”,每個研究者都是這個王國的“公民”,因此,學術共同體擁有自己的學術規範🏚,每個研究者都應該遵守其中的學術規範,這樣才會形成良好的學術環境🧛🏼♀️。

出土文獻與古文字研究這一學術共同體多年以來,已形成了良好的學術氛圍👩🏻🦼➡️,相互理解,求同存異。面對專業學術網站甚至相關論壇的跟帖裏發佈的學術論文或學術觀點🧙♀️𓀍,應該建立怎樣的學術規範呢🐻?這是一個比較宏觀的問題,個人以爲,這些成果或思想同樣是作者個人的學術勞動所得👨🏻🔧,理應得到尊重,如果他人在自己的研究中與該學術成果或學術思想相關🥉,理應注明,這是一種學術誠信和學術道德;但個人的眼界是有限的,不是每個人都能看到通過網絡發佈的信息,原作者和讀者也要理解🙎🏻,有責任和義務給漏引者提出來,而且漏引者應該在成果中予以補記。

8.您如何處理學術研究與其他日常生活之間的關係?學術之外您有何鍛煉或休閒活動?

我的生活很簡單🧎,上午一般處理工作上的事情👊🏽,如教學🧅、指導研究生、集刊編輯事務、單位行政服務,下午和晚上一般讀書和寫作🧜🏽♂️,做自己的研究工作。

下午下班後一般會鍛鍊🙏🏿。我多年來的鍛鍊方式是打羽毛球或乒乓球👨🏼🦰,一是因爲學校場地方便,二是便於找到球友,三是與足球或籃球相比,運動量不太大🧗🏼,不至於運動完後需要更長時間恢復體力🔜,不會影響晚上繼續工作🖖。

要特別提醒大家的是,鍛煉或休閒很重要🦸♀️,勞逸結合有益身心👬🏼🤵🏻♀️。我常告誡我的學生:“一定要鍛鍊🫄🏽!”因爲鍛鍊與抽煙🦸🏼♀️、喝酒、飲茶🥸、品咖啡一樣📩,都會分泌多巴胺,而多巴胺是刺激大腦興奮的神經傳導物質🤙🏼,但煙🧶、酒對身體有害,且易成癮👩⚖️,茶和咖啡就看個人愛好了🧓🏿。因此,爲了讓自己提高學習和研究效率,保持年輕,擁有旺盛的精力,抵禦壓力,對抗抑郁🐌,鍛鍊必不可少。

感謝李發先生接受訪談。本文所有圖片均蒙李先生提供。

本文收稿日期为2020年8月12日

本文发布日期为2020年8月13日

点击下载附件: 2096出土文獻與古文字研究青年學者訪談010:李發.docx

下载次数🧅:41

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🛋:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编✅:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🤵🏽♀️:705719