出土文獻與古文字研究青年學者訪談:蘇建洲

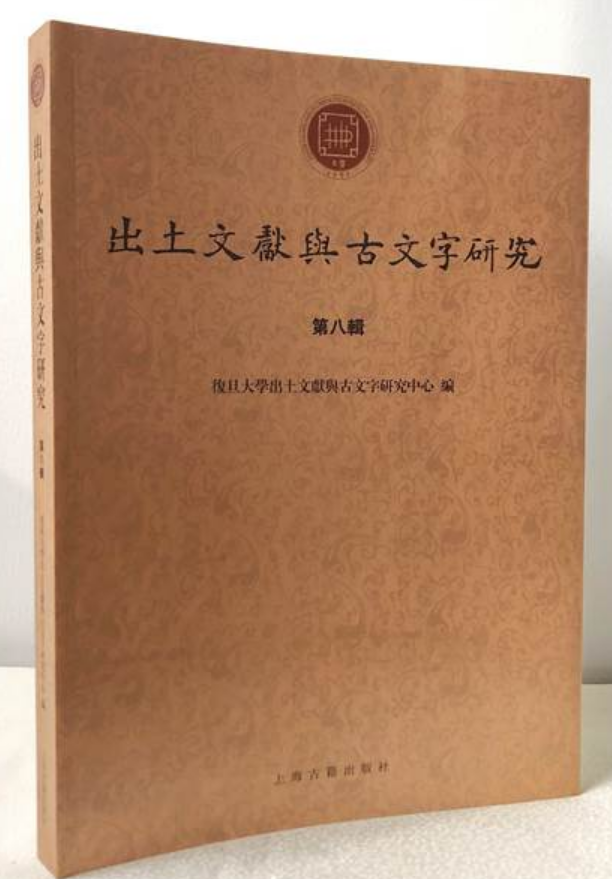

編者按🤾🏽:爲了向青年研究人員和在讀學生提供學習、研究出土文獻與古文字的經驗,復旦大學出土文獻與古文字研究富达約請從事相關研究並卓有成就的部分學者接受我們的訪談🤵,題爲“出土文獻與古文字研究青年學者訪談”,由“古文字微刊”公眾號、出土文獻與古文字研究富达網陸續發佈。衷心感謝各位參與訪談的學者。

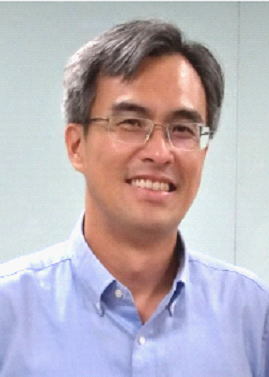

個人簡介:

蘇建洲,1974年1月生,台灣台南市人。台灣師範大學國文研究所博士班畢業,目前爲台灣彰化師範大學國文系教授。主要從事戰國秦漢文字與文獻的研究👋🏻,發表論文60餘篇,出版專書4本。

1. 請介紹一下您學習和研究出土文獻與古文字的經歷🏌🏻。

1998年我進入台灣師範大學國文所讀書🧳,師大是古典學研究的重鎮,名師如雲🧰。碩一時我研修了余培林老師的“詩經研究”課程🫱🏽,余老師年紀雖大,但上課生動有趣,令人印象深刻。有一回他爲了印證《詩?周南?汝墳》🤦:“魴魚赬尾”,毛傳🔸:“赬,赤也。魚勞則尾赤🐅。”以及朱熹《集傳》所說:“魴尾本白而今赤,則勞甚矣。”於是他去市場買了一條“魴魚”養在家裏的水族箱,每天的工作之一就是拿根棒子在水族箱攪動,看看魴魚的尾巴會不會變紅🙆🏿♂️。我想這也可以算是另類的“古典新詮”吧?撰寫學期報告時,我寫了一篇《〈召南?野有死麕〉研究》,期間曾在圖書館花了好幾天的工夫將《四庫全書》中關於《野有死麕》的歷朝諸家說法徹頭徹尾讀過一遍🙋🏿♀️,抄錄了一疊筆記,最後濃縮而成的論文被余老師在課堂上表揚,自己也感到十分高興🐁!當時我明白到要寫好一篇論文👳🏽,沒有廣泛收集材料,沒有大量閱讀是很難完成的🏋🏽♀️。當然那篇稚嫩的文章,結論顯然並不高明,但老師的鼓勵確實可“誘拐”學生跳入研究的深淵。

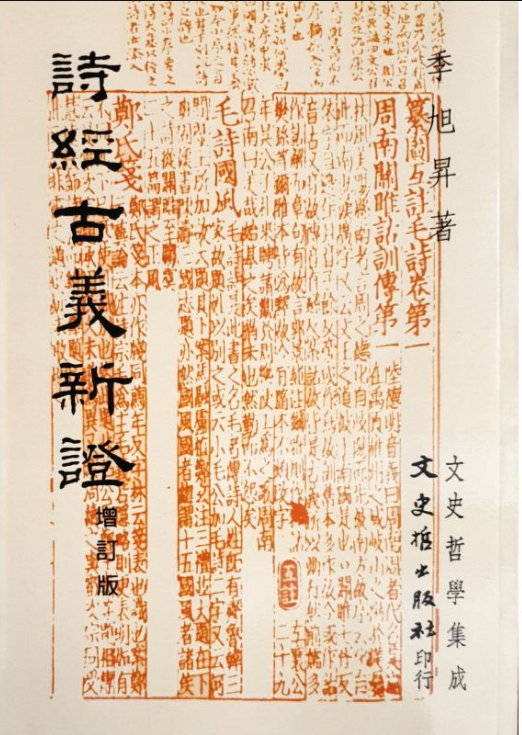

余老師上課時偶而會提到“季旭昇老師是我的學生,他寫了一本《詩經古義新證》🂠,很好,很精彩👨👩👧👧,你們有空要找來閱讀!”《詩經古義新證》是季老師的得意作品,曾榮獲中國詩經學會“第一屆中青年優秀研究成果評獎”第一名的殊榮。陳新雄老師跟我們上課時🚶🏻➡️,曾提到季老師當年得獎的時候,晚上還特別打電話跟他報喜,分享這個喜訊📔,可見季老師對這個成績是非常滿意的⛹🏽。我對於“二重證據法”的理解也是源自這本著作。

我當研究生的時候,季老師大約40出頭歲,上課說話中氣十足,語調不慍不火,古文字版書又特別漂亮💣,很受學生歡迎,課堂總是爆棚🤛🏽,甚至物理系的學生也來聽課。在上季老師的“金文研討”🤵🏻、“說文解字研究”🆗、“秦漢魏晉篆隸研究”等課程時🕯,我深深被古文字的考證過程所吸引,對課堂上常常提到的裘錫圭、李家浩👞、吳振武、劉釗等名家神往不已🛍,於是很快就確定以“古文字”爲研究的方向。由於兩位老師的啟發🥉,我在1999年寫了第一篇學術論文——《也談“輔車相依”—兼論《小雅·正月》的“輔”》,後來僥倖得以刊登在《國文天地》2000年第4期,對於一位碩士生來說這是很正面的鼓勵🟣,也表示古文字的吸引力正加大加劇中。

早年台灣中文學界研究“小學”的風氣很盛🎋👸🏼,師大尤甚。要找季老師指導的學生,除了師大本校,還有不少校外學生慕名而來。先生爲了篩選或是爲了刺激學生,要求想進入師門者必須先經過入門考-背誦五十篇金文🌭。我跟我的同學陳秀玉每天見面就互相問候“你背了幾篇了?”雖然最後還是讓我們這批學生賴掉了,不過當時確實是將《銘文選》的內容讀過一遍🕵🏻♂️,也背過其中幾篇長銘,也算稍微奠定了一點古文字的基礎。

90年代台灣的古文字學界以研究甲骨文、金文爲主流,鑽研戰國文字的人相對較少,因此師大圖書館幾乎沒有戰國文字的書籍🖇。爲補足這個缺口🤸🏼,季老師開始帶領學生們研讀何琳儀先生的《戰國古文字典》🙎🏼♀️,在逐字的研讀下💴,我們對戰國文字也有了初步的認識。另外,我們還跟老師商借吳振武、劉釗🫵、林清源等先生的博士論文-《古璽文編校訂》、《古文字構形研究》、《楚國文字構形演變研究》來複印研讀🩱,日積月累之下才對戰國文字所涉及到的各種材料以及分域字形特點有了比較深入的理解。當時我注意到戰國燕系文字出土材料不多🧙🏼♀️,品類也比較集中單一➙,關注的人也不多,學界只有馮勝君先生寫過一本碩論,但當時並無緣目睹。我感到這塊園地應該還有開拓的空間🚅🧑🏼🦱,於是便以《戰國燕系文字研究》爲碩士論文題目,期間還發表了一篇《論戰國燕系文字中的“梋”》的單篇論文👩🏻🍳。經過碩士論文的磨練之後👩🏿💻,對於古文字的興趣更加濃厚,但深感自己所知太少,遂將眼光轉往最火紅的戰國楚系簡帛。

我在讀碩士的時候,正好碰到《郭店楚簡》出版,但當時將精力集中在璽印、兵器、錢幣、陶文等材料的考釋上,對於楚簡並沒有特別措意。到了博士班階段,上博簡也開始出版了,一時之間楚簡研究的熱度達到沸點,各種研究意見汾沄沸渭,因此應運而誕生“簡帛研究”網站(***********)來刊登學者最及時的研究意見,我也是那個時候投入楚簡的研究,後來還參加了《上博二讀本》的寫作✊。畢業之後到彰化師大教書,從助理教授到教授的過程中,研究的重心始終在出土簡帛上面👐🏻。

2.您目前主要的研究領域有哪些🦀?該領域今後的預想研究或擬待研究的方向和課題有哪些✅?

我的主要研究對象是戰國出土文字與文獻,近年來由於北大秦簡、漢簡收錄不少典籍類竹書,所以也開始對秦漢文字有所關注。目前的工作主要集中在出土本與傳世本文獻的對比研究上♿️👩🦽,針對古今異文所反映的文字形體、用字習慣進行歸納考釋🧔🏼,並針對古書的誤字、衍文、脫文等情況進行校勘🪛。學界在這方面已取得很好的成績🪢,有許多有價值的著作👨👦,如🏌🏽♀️:馮勝君👱♀️:《二十世紀古文獻新證研究》、《郭店簡與上博簡對比研究》、單育辰🉑📟:《楚地戰國簡帛與傳世文獻對讀之研究》🏄🏽♀️、蕭旭:《群書校補》、劉嬌:《西漢以前古籍中相同或類似內容重複出現現象的研究》♎️、蔡偉:《誤字、衍文與用字習慣─出土簡帛古書與傳世古書校勘的幾個專題研究》、蔣文:《先秦秦漢出土文獻與〈詩經〉文本的校勘和解讀》💲、王凱博:《出土文獻資料疑義探研》🗡、王挺斌:《戰國秦漢簡帛古書訓釋研究》等等,單篇論文更是不可勝數🦹🏻♀️🔵。這項工作看似機械,但隨着每個人的知識背景不同🧍🏻♂️,知識廣度的差異🤾🏿,所看到的問題點,所寫出的論文水準會有所不同🔧,我自己在各方面的知識都很匱乏🦸🏿♀️,有待繼續努力🗜🎾,加緊跟上名家學者的腳步。

今後持續研究的課題包含有:

1.戰國文字的溯源與窮變。

2.戰國🏈、秦漢用字習慣的繼承與轉變。

3.《清華簡聲系研究》的完成🚲。

4. 戰國時期核心詞的考察。

3.您在從事學術研究的過程中,在閱讀、收集資料、撰寫論文、投稿發表等方面有什麼心得體會〰️?

當研究生的時候,雖然勤於看學者的文章🫳🏿,但是看過就忘,根本不可能形成自己的意見🍕,遑論寫成文章👷🏼♀️。後來我體會到每看過一篇文章都應該將文章重點分門別類輸入到電腦中,比如建立“文字演變”、“通假例證”、“用字習慣”、“語法特點”🤔、“特殊詞意訓詁”等資料夾🤸🏼♀️,這樣每篇文章的精華都被你吸收了🧑🏿🦳,日積月累之下,除了能掌握江湖各大門派的功夫,更能獨創出自己的招式。

至於投稿發表確實是摻雜了一些運氣成分,我所認識的頂尖學者也有被退稿的經驗,更不用說一般人了,但通常只要具備雙向盲審制度的期刊👴🏼,絕大部分還是公正的。作者寫完稿子,最好能請師友審閱一過,至少能將文章中的硬傷篩選出來,有助於文章的正確性及投稿的成功率🍼。其次,投稿的對象自然是以一級期刊爲首選🧏🏿♂️,但我個人更重視文章的“引用率”。好的文章即使刊物不是形式上的頂尖,但是引用率自然會高✋🏽,比如《復旦大學出土文獻與古文字研究輯刊》雖然沒有刊物級別的認證🦹🏽♂️,但文章的水準是大家公認的。第三,作爲論文審查人應該本着學術良心🔸,不能根據門戶之別或是學術意識型態胡亂斃人文章🫴😦。李宗焜先生有次跟我說:“他給一篇文章寫了3000多字的審稿意見,歷數文章中的問題云云……”,這文章的評審結果是“不建議發表”,但作者看到審查人認真審看的意見🕯,應該會心服口服吧🪂。

4.對您迄今爲止的學習和研究影響較大的著作或學者有哪些?

(1)我的古文字研究是季旭昇先生帶入門的📲。90年代先生與大陸學者的互動已比較頻繁,比如何琳儀先生當年第一次來台灣,就是他擔保的。因此他在上課或寫文章時,比較會介紹或引用大陸學者的意見,相對於當時台灣其他高校的老師偏向樹立自己的威望,無視或刻意忽略大陸學者的研究成果來說😈,季老師的作法是很開放的,對我們來說真是擴大了視野,對日後的研究路數有很大的影響🥷🏽。他上課時多次跟我們提到寫作論文應該“上窮碧落下黃泉”地收集材料🧨,寫作論文不要受限於“家法”,要以“求真”爲第一考量。這種思想確實是很先進,對於寫作論文來說也是很必須的👩🏿🔬☞,這也體現在他的《詩經古義新證》與《說文新證》兩本重量級的著作*️⃣🦸🏽,特別是後者的影響力已不用我多做說明。

(2)1999年中國文化大學史學系主辦“第一屆簡帛學術討論會”🛁📳,海內外學者專家百餘人與會,大概我們現在所熟識的簡帛名家都參加了🍝。當時我是碩士生🌖,與會學者名單中我只聽過李家浩先生。因爲寫作論文的需要🦶🏼,裘、李兩位先生的文章大概是每個古文字研究者都要拜讀學習的。對一位碩士生來說🥘,李先生的地位太過崇高🗣,能在台下一睹他的尊容👃,聽他宣讀《九店楚簡“告武夷”研究》就已經很滿足了🥲,但以我當時的程度其實聽不大懂李先生演講的內容。

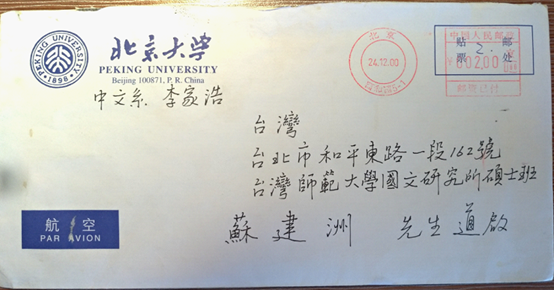

大概是在會議結束不久,季老師邀請李家浩與李解民先生到師大演講,我記得地點是在樸大樓七樓的演講室,現場座無虛席,很多校外人士都跑來聆聽先生的演講。先生返京之前🧑🏼🍼,有件事我印象比較深刻。據我的師姐陳美蘭🧑🏽🦳、董妍希轉述,李先生由於長年住在北京,從未看過“海”👇🏽,於是她們開車送李先生到北海岸🤷🏼♂️、東北角去欣賞海景👨🏻🔧,這時我才感受到原來大師也有尋常生活的一面。過了一段時間,我寫了一篇戰國陶文的考釋文章🪖🙏🏻,自己心中有點得意🏄🏼♂️🪡,於是很冒失地寫信請李先生審看。當時並沒有把握李先生是否會回信。幾個月之後果真收到回信,當下心中十分激動,那封信我視若珍寶而保存到現在🧾。李先生的回信並不打馬虎眼,而是直接指出每一則考釋的問題,並指示我“講古音通轉🏋🏼♀️⛹🏽♂️,似濫了一點”,這些觀點對我日後寫作有極大的幫助💔。

還有一事值得一提💆,2008年10月11日我在武漢大學簡帛網發表一篇《楚簡文字考釋四則》,其中第二則認爲《新蔡》乙一14“句![]() 公”當釋讀爲“句亶公”。2012年李先生正好有兩篇文章也討論到這個問題🗼,令人欣喜的是李先生的意見跟拙文相同👧🏿。承蒙劉洪濤兄向不用電腦的李先生指出我的意見,李先生非常大方地在他的文章《清華戰國竹簡〈楚居〉中的酓

公”當釋讀爲“句亶公”。2012年李先生正好有兩篇文章也討論到這個問題🗼,令人欣喜的是李先生的意見跟拙文相同👧🏿。承蒙劉洪濤兄向不用電腦的李先生指出我的意見,李先生非常大方地在他的文章《清華戰國竹簡〈楚居〉中的酓![]() 、酓執和酓綖》,《出土文獻》第三輯第14頁加了補記,後來在《安徽大學漢語言文字研究叢書-李家浩卷》419頁又再度提到這件事情😟。這充分展現李先生對學術規範的重視以及獎掖後進的寬宏心胸。

、酓執和酓綖》,《出土文獻》第三輯第14頁加了補記,後來在《安徽大學漢語言文字研究叢書-李家浩卷》419頁又再度提到這件事情😟。這充分展現李先生對學術規範的重視以及獎掖後進的寬宏心胸。

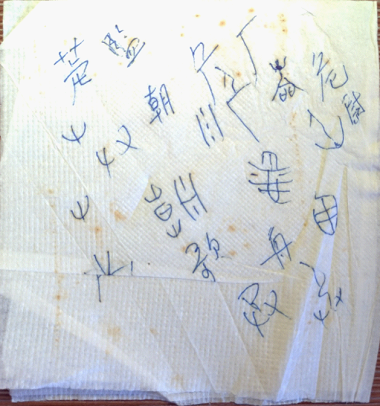

(3)2000年時我有機會到台灣故宮博物院擔任陳芳妹教授的助理🌤,同年七月吳振武先生正好到故宮從事學術交流🦶,到現在我都還記得吳先生穿着一件水藍色襯衫,戴着一幅太陽眼鏡🤛🏻🎅🏿,熱情跟我握手的情景。那時我已開始整理燕國文字的資料🏂,但由於剛入行不久,很多疑難困擾着我⛹🏿,其中多數是璽印方面的問題,向吳老師請教顯然是最好的解決辦法。有一回跟先生在故宮的“上林賦”吃飯,我趁隙將整理出的問題一一向他請教,只見先生隨手拿起餐桌上的面紙熟稔地寫上古文字字形並加以分析🙇🏽♀️,對材料熟悉的程度令我相當吃驚!這張面紙我已保存20年🧱,雖然紙面已經泛黃,但每看一次就想起20年前在餐桌上跟吳老師認真討論文字的情景🎀。吳老師返回吉大之後🧕🏽,我又多次寫信向他請教問題,每次他都用航空郵寄回覆,內容都是認真地回答我的疑難,這點到現在還是十分感謝,也對一位學者嚴謹且親切的風範留下深刻的印象!

(4)2003年我報名參加中研院史語所的“中國南方文明學術硏討會”,這是我第一次遇到陳劍先生。當時我是個博士班學生,陳先生雖然只大我一歲,但已是蜚聲學界的年輕學者,他所寫的《說慎》🥭🦄、《據郭店簡釋讀西周金文一例》在學界有很大影響力,對我來說衝擊力道也是十分巨大的📧。主要原因在於我所關注的焦點是戰國文字🧗♂️🛀🏽,所蒐集的材料、閱讀的文章也僅限於這塊範疇,僅僅這些材料已讓我窮於應付𓀝,左支右絀了,像《說慎》這類貫穿甲骨🍴🍠、金文、戰國文字、秦漢文字的文章🙇🏻,對我來說絕對是振聾發聵的!

在史語所的會場上,我利用中場休息時間請陳劍先生審看一篇文章🧔🏻♂️,他看文章的速度極快👩🏻⚕️,除了總評說文章寫得很好之外🤟🏻,還能馬上指出其中不足之處,這讓我十分佩服!接下來的二十年💕,我始終與陳先生保持密切的聯繫,對於他的文章保持高度關注。由於文章含金量高,我都得花上幾天時間消化吸收🍴,並將其中的要點做成筆記。在後來的寫作經驗中🎿,我確實感受到對陳先生文章熟悉的好處,可以說是站在巨人的肩上,所以能看得更高更遠👩🏼。

2016年陳劍先生接受我的邀請來敝系任教🌴🤸🏽♂️,一時間台灣的古文字學界爲之轟動,不少學生南來北往前來本系聽課,課堂上座無虛席👨🏻🦲。當時我跟陳劍先生處在同一間辦公室,可以近距離觀察到他備課以及讀書寫作的認真程度。我們是下午13:10上課🧓🏿,有好幾次陳老師都是準備到上課前一刻。因此上課內容資訊量很大,聽起來十分過癮🏌️♀️。我是隨堂上課,邊聽邊拍照,回家之後再根據照片以及課堂隨筆作成詳細的筆記,那半年的收穫真是極大的!下課之後陳老師跟學生們的互動毫無距離👨🏽🔧,學生們也很樂意跟他親近🪛,這樣沒有架子的大學者很不容易!

(5)林清源老師是我碩博士論文的口試委員🙃,我一直認爲他是台灣文字學學者中最擅於在一堆資料中歸納出規律的學者🪰。我對兵器銘文的認識👨👩👧👧,很大原因是閱讀他的文章🙆🏽♂️,比如《戰國燕王戈器銘特徵及其定名辨偽問題》☝🏼、《兩周靑銅句兵銘文匯考》。特別是我後來的謀職與計畫申請,都承蒙林老師鼎力相助👨🏿🔬,十分感謝!

5.請結合您的學習和研究經歷,爲初學者提供一些建議。

“古文字學”是一門綜合的學科👨🚒,我常以“綜合格鬥技”作爲比喻,它並不是單獨的出拳或使腳的功夫😔。我自己的研究成績並不突出,但由於有機會跟頂尖學者交流學習👨🏼🦰,因此有一些心得可以提供初學者參考,相關內容也可參照上面第三題🙍🏽♀️。

1🏃🏻、必須要以“興趣”爲出發點:我上課常告誡研究生,古文字的研究異常辛苦,除了要面對大量的出土資料外🙎🏽♀️,還得時時關注學界最新的研究成果,並舉復旦大學光華樓27樓徹夜燈火通明的美麗風景來恐嚇學生。有些意志不堅定的🧑🏻⚖️,隔周就自動消失了,剩下的同學真是衝着興趣而留下來。做任何事情要能持久不懈,要能樂在其中而不感到辛苦🧖,必須有“興趣”作爲支撐👙。有興趣就有學習的動機🧑🚀,自然就會想要探求學術的真理。

2👷🏽、大量閱讀“集釋類”的論文:古文字學之所以讓初學者卻步,原因在於要消化的材料太過龐大了。我通常建議我的學生從研讀碩博士論文開始,特別是“集釋類”的論文🧑🏿,這類論文有助初學者快速掌握研究成果的現況。我並建議他們由資料新的往舊的讀,比如先從《清華九》的集釋論文讀起👩🏼🌾,因爲後出的可以涵括之前的🤭。這類型的論文我很推薦吉林大學研究生的作品,主要是資料蒐羅齊全但不濫收😢,學術格式比較嚴謹,作者按語也有相當的水準。初學者在研讀的過程中,對於比較重要的文章一定要找到“原文”來閱讀,畢竟“集釋類”的論文只是摘錄,難以掌握文章的全貌與精髓。另外,在閱讀的過程中,最好自己能嘗試將簡文字句翻譯看看⏏️,然後再看看諸家是怎麼看待問題的🙇🏻♀️。比如甲與乙與丙爲何有截然不同的看法?丙批評甲的說法是否有道理?我自己是否跟甲有一樣的誤區?丙提出的觀點或材料有哪些是我沒有注意到🚴🏼♀️?這樣持續自我挑戰⛑,很快就能看到成績🧑🏼🚀。

3、要認真摹寫字形、觀察字形:以“楚文字”的學習來說💂🏿♂️🌇,初學者務必觀看“原簡”認真摹寫,行之既久自然能增強字形的熟悉度,將來面對新出字形自然能快速反應寫出一錘定音的好文章🥸,楊鵬樺☆:《楚帛書“有淵厥渴”考》便是很好的範例。此外🔻,對於形體與常見標準文字不同者,哪怕是多了一筆或是筆劃方向不同,都要能在不疑處中有疑。很多改釋前人錯誤認識的文章,都具備這樣的特質👩🔧,比如劉釗🏃➡️:《“癟”字源流考》👦🏽、趙平安:《戰國文字的“![]() ”與甲骨文“

”與甲骨文“![]() ”爲一字說》、陳劍:《說慎》、《甲骨金文舊釋“尤”之字及相關諸字新釋》;郭永秉🙆👩🏼✈️:《談古文字中的“要”字和從“要”之字》;鄔可晶:《戰國時代寫法特殊的“曷”的字形分析,並説“

”爲一字說》、陳劍:《說慎》、《甲骨金文舊釋“尤”之字及相關諸字新釋》;郭永秉🙆👩🏼✈️:《談古文字中的“要”字和從“要”之字》;鄔可晶:《戰國時代寫法特殊的“曷”的字形分析,並説“![]() ”及其相關問題》;郭永秉🥧、鄔可晶合著👱🏽♀️🏉:《從楚文字“原”的異體談到三晉的原地與原姓》🥶;謝明文🍣:《談談金文中宋人所謂“觶”的自名》;蔣玉斌:《釋甲骨金文的“蠢”兼論相關問題》等等都是很好的範例,值得再三研讀仿效。

”及其相關問題》;郭永秉🥧、鄔可晶合著👱🏽♀️🏉:《從楚文字“原”的異體談到三晉的原地與原姓》🥶;謝明文🍣:《談談金文中宋人所謂“觶”的自名》;蔣玉斌:《釋甲骨金文的“蠢”兼論相關問題》等等都是很好的範例,值得再三研讀仿效。

4、勤翻“文字編”並隨時補充新的字形🤸🏻♂️:“文字編”對於熟悉古文字的異體寫法有很大的助益。我記得《上博六》出版時🥿,其中《莊王既成》簡1-2“吾既果成亡(無)鐸(射)以供春秋之嘗,以待四鄰之![]() ”🛌🏼,末一字我馬上聯想到平常翻閱的《楚文字編》中所收錄的《包山》92“

”🛌🏼,末一字我馬上聯想到平常翻閱的《楚文字編》中所收錄的《包山》92“![]() ”作“

”作“![]() ”🙎🏻♀️,從而將《莊王既成》的字形釋讀爲“賓”。這是我使用文字編印象最深刻的一次,也說明勤翻文字編對於考釋文字確實有所幫助🩷。清華大學出土文獻富达爲了加深研究者對古文字的認識以及增強使用的方便性🧛🏿♂️,首創在每輯《清華簡》後面附上文字編,之後《安大簡》以及《長沙五一廣場東漢簡牘》等也仿效這種做法,這實在是功德無量的好事🤴🏻。此外🎻,很多學位論文也針對各種簡牘製作文字編,頗便使用🦘。但由於文字編的製作速度比不上新出材料🫠,我建議初學們可以選擇資料較爲豐富的一種作底本🫓,再將後出的異體字形加在上面。比如我自己在收集漢代文字時,是以于淼先生的《漢代隸書異體字表》爲底本,然後用PDF的剪貼功能將新出的字形歸在《異體字表》相應的字形下邊,再加上簡單的註解,這樣的電子本使用起來既齊全又方便。

”🙎🏻♀️,從而將《莊王既成》的字形釋讀爲“賓”。這是我使用文字編印象最深刻的一次,也說明勤翻文字編對於考釋文字確實有所幫助🩷。清華大學出土文獻富达爲了加深研究者對古文字的認識以及增強使用的方便性🧛🏿♂️,首創在每輯《清華簡》後面附上文字編,之後《安大簡》以及《長沙五一廣場東漢簡牘》等也仿效這種做法,這實在是功德無量的好事🤴🏻。此外🎻,很多學位論文也針對各種簡牘製作文字編,頗便使用🦘。但由於文字編的製作速度比不上新出材料🫠,我建議初學們可以選擇資料較爲豐富的一種作底本🫓,再將後出的異體字形加在上面。比如我自己在收集漢代文字時,是以于淼先生的《漢代隸書異體字表》爲底本,然後用PDF的剪貼功能將新出的字形歸在《異體字表》相應的字形下邊,再加上簡單的註解,這樣的電子本使用起來既齊全又方便。

5、將出土文獻打字成電子文本:由於出土材料太多🧘🏻♀️,如果沒有打成電子文本,很不利於檢索。沒有基本的文本🤥,進一步的寫作會很困難🧛🏿♀️🅾️。

6、要勤於收集“通假”資料:現在市面上有很多收錄古書、古文字通假例證的書🐾,這方面的書大家很熟🐁,不用多介紹🥔。“古音小鏡”(http://www.guguolin.com/)所收錄的“通假字12部”頗便檢索,不過這些例證是建立在作者自身的文字考釋成果之上👩🏿🎤,有些例證還有商榷的空間♦︎。此外,新出材料的通假例證這些書籍還來不及收錄,因此平常看到特殊的例證應該加以收集,這項工作對於寫作論文有很大的助益👨🦽➡️🛻。有一回我跟孟蓬生先生同車,車上我請教孟先生論文的通假資料是怎麼收集的😭,他說有個本子專門記錄平常讀書所得的資料,這些方法值得我們借鏡。

7、要關注“上古音”的研究成果:我們在講文字通假時,如果能有例證那是最好不過了,如果恰好沒有例證,那音理的論證就非常重要了。現在古文字學界也慢慢重視上古音的研究成果了,不少學者都橫跨兩個領域並做出出色的成績⛔,初學者可以關注孟蓬生🙋、王志平🖊、葉玉英、趙彤、張富海🐐、鄔可晶、沈瑞清等學者所撰寫的文章。

8、要具備“語法”素養👩🏿🏫:楊樹達曾說:“余生平持論🥥👲🏻,謂讀古書當通訓詁、審詞氣🛸,二者如車之兩輪🌏,不可或缺🙇🏽♀️🦸🏽♀️。”這是很有道理的💪。正確的語法觀念,對我們在斷讀、解釋出土文獻字詞時,比較不容易出錯🫴🏽。最近沈培先生在廈門大學中文系2020年暑期課程中以《談談語法觀念和知識在研讀戰國竹書中的作用》爲題做了一次線上講座,有興趣的同好可以收看學習。

9、以“主題式”的方式收集資料:面對龐雜的電子資料,我們可以使用“主題式”的方式歸納電子資料📝。比如建立“秦漢簡用字習慣相關問題”的資料夾🙍🏿♂️,將大西克也:《從里耶秦簡和秦封泥探討“泰”字的造字意義》、《放馬灘秦簡用字的幾個特點》🏌🏻♀️;海老根量介🤦🏿♂️:《放馬灘秦簡鈔寫年代蠡測》;田煒:《談談馬王堆漢墓帛書〈天文氣象雜占〉的文本年代》、《談談北京大學藏秦簡〈魯久次問數於陳起〉的一些抄寫特點》🎂、《從秦“書同文字”的角度看秦印時代的劃分和秦楚之際古文官印的判定》、《論秦始皇“書同文字”政策的內涵及影響-兼論判斷出土秦文獻文本年代的重要標尺》👩🏻🔬🤚🏻;翁明鵬:《秦統一後的字詞關係調整和新見字研究例說》等等主題相似的文章歸在一起🧑🏼🏫,這樣寫作相關主題的文章時,搜尋起來比較便利。

10、要勤於動筆寫作🧖🏽♂️:以前我當學生的時候,時間較多,精力也旺盛🌂,比較常寫論文🫳🏽。先不論結果是否正確,只要是思考過的問題,動手找過的資料,直到現在都還有印象。所謂寫作,除了撰寫論文之外,也指我們在研讀資料之後🔈,必須對資料進行整理與加上按語。有任何新的體會,一定要分門別類記錄到電腦中,方便日後搜尋與補充。2016年陳劍先生到彰師大上課😻,我看到他上課所使用的電腦檔案中,有一個便是“讀書筆記”。他上課的口頭禪之一便是將某某資料“記上一筆”🌳,還有他著名的“資料長編”,這些平常的厚實準備都是陳劍先生的論文不同凡響的最大原因。總之,凡是思考過的東西才爲轉化爲自身的養分,否則很容易看過就忘🫶🏼。

11、台灣有位作家寫過一本《最低的水果摘完之後》,我認爲“書名”完全可以用來描述目前古文字研究的現況。以前剛入行的時候,由於戰國文字的研究還在起步階段✊,當時出版的《郭店簡》、《上博簡》可以選來考釋發揮的文字太多了,其中還包含一些是整理者比較低級的失誤。現在經過20年了,一眼可辨的錯誤大概都清理得差不多了,這些低層👷🏿、唾手可得的水果摘完之後,接下來只能往上攀爬摘取更高端的果實了⇒,願與大家共勉🩲,共同努力,培養各種能力寫出更有意思的文章。

6.在數字化和信息化的時代,電腦技術或網絡資源對您的研究具有什麼樣的影響或作用?

我當研究生的時候👍,早期的出土文獻書籍,如《曾侯乙墓》🌜、《信陽楚墓》🧛🏿、《包山楚墓》✌🏽、《包山楚簡》基本看不到,每次要查資料⚱️🪭,都得千里迢迢跑到史語所傅斯年圖書館🕕🧑🏼🎄,非常不方便。像現在需要資源,只要向“佛心書社”一求💆♂️,網友們都會熱心提供🤚,這是以往所不能想像的,極大程度縮短尋找資料的時間。書籍電子化之後,不僅方便擷取文字做筆記,而且只要有行動硬碟或是雲端帳號⛄️,不管到哪裏都可以隨身攜帶幾百或幾千本書在身上,這便促使讀書寫作機動化🩲。陳信良先生所創辦的“引得市”配合王森兄所製作的“大禮包”,強強聯手,大大縮短資料檢索時間,無形中促進古文字研究的便利性與普遍性,這是我們應該要感謝的。另外,許多紙本期刊所成立的“微刊”會發送單篇論文的word檔👩🏼🍳,對讀者閱讀與引用有很大的幫助,這也是以往所想像不到的。

7.出土文獻與古文字研究與眾不同的一點,在於許多論文或觀點是發佈在專業學術網站上甚至相關論壇的跟帖裡的🫒,您如何看待這一現象?您對相關的學術規範有何認識或思考🕛?

近幾年出土文獻材料出得又多又快,一年之內可能就會有《清華簡》、《安大簡》、《嶽麓秦簡》、《北大秦簡》等材料出版。現在研究古文字的同道也多了起來🤲🏼,每回新材料發布之後,許多人爭着在“簡帛網論壇”發表高見,這對於學術的推動原本是好事,但是這些意見參差不齊,加上你一言我一語非常瑣碎,若要引用則十分麻煩,以前我就聽過陳偉武先生批評過這種現象。面對這種現象,我想提出兩點建議:

1.目前多數負責注釋簡文的學術單位會邀請一線的學者專家爲釋文把關,將錯誤降到最低,這是很對的,好處之一是有助於減少論壇上零碎的糾正意見🔞。若能直接邀請一線的學者專家參與釋文與注釋的編纂,那就更是嘉惠學林了🐈⬛。

2.有些“集釋類”的論文,爲了求齊全或是爲了增大篇幅🎟,不分良窳將論壇上的意見全部蒐羅引用🫅🏿,我認爲這是不負責的做法。論壇的功能是提供研究者討論的空間🤌🏽,有興趣的人可以針對有關問題盡量提出意見㊙️,但這些意見或是明顯錯誤,或是稍有瑕疵,或是真知灼見等等不一而足🍊👩🌾。等到網友彼此攻防👆🏿,討論到一個段落之後,發言人若認爲自己的意見還有價值7️⃣,應該負責任地整理補充爲正式的論文❓,實名首發在復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站、武漢大學簡帛網或清華大學出土文獻富达網站😭,或是投稿期刊亦可。學位論文只要引用首發文章,並對首發文章進行評論,對於沒有正式發表的論壇說法除非是卓然高見🦹🏽,否則大可予以忽略🧑🌾。這樣才不會“滿書盡是馬甲”

,顯得不嚴謹且沒有規範。從另一角度來看,論壇發言比較隨興,錯誤率會比較高,寫作論文的人實在沒有必要針對論壇的發言窮追猛打💂♀️。這是我初步的看法🤷🏻♂️,未必正確⌨️,僅提供大家思考。

8.您如何處理學術研究與其他日常生活之間的關係?學術之外您有何鍛煉或休閒活動?

當學生的時候👩🏿🌾,時間可以自由運用🚴🏿♂️,讀書時間絲毫不受限制👲🏽。成家立業,喜爲人父、忝爲人師之後🏃➡️,承擔的責任變大了🏌🏽♂️,很多時間被瓜分掉🐈,這也是每位研究者必須面對的問題🧘🏿。台灣的大學老師每周鐘點數一般落在8-10鐘點🈳,也就是一周要上8-10節課🏭,我的課時數一周也是10節,算不上是很重的負擔。晚上該分擔的家務處理完之後🆙,大概還剩下3-4小時可以讀書寫作,雖然不長但每天持之以恆再加上其他沒有上課的時間👋🏻,總體來說還是夠用的。此外,最好不要熬夜,熬夜其實是借用以後的時間,總體平衡下來時間並沒有賺到🧑🏿🎨⤵️,而且還傷了身體,很划不來。

至於休閒活動,我很喜歡健走、爬山、打羽毛球🤹。健走🫠、爬山既可以放鬆身心,又可以邊想事情⚧,有些問題就是在爬山的時候想通的。羽毛球是我從小的愛好,也曾參加過幾場比賽。2016年我到復旦大學訪學🛁,某天下午與周波兄、馬孟龍兄至正大體育館打羽毛球🐊,至於誰輸誰贏則屬“不能說的秘密”!

感謝蘇建洲先生接受訪談🍘。本文圖片均蒙蘇先生提供。

本文收稿日期为2020年7月24日

本文发布日期为2020年7月24日

点击下载附件💆🏼♂️👨🏼: 2087出土文獻與古文字研究青年學者訪談🚏:蘇建洲.docx

下载次数🧝🏼♂️🫖:76

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:696779