(首發)

王寧

棗莊廣播電視臺

![]() 鬲🕺🏽、

鬲🕺🏽、![]() 簋🧏🏻,見於《殷周金文集成》(《集成》)00741和03990,[1]又見《商周青銅器銘文暨圖像集成》(《銘圖》)02994和04921👶🏼,[2]二書都有釋文;朱鳳瀚先生在《新見商金文考釋(二篇)》(《考釋》)一文中🩰,[3]給出的釋文又略有不同,感覺三家理解有歧異之處,故作此文談談個人的淺見。

簋🧏🏻,見於《殷周金文集成》(《集成》)00741和03990,[1]又見《商周青銅器銘文暨圖像集成》(《銘圖》)02994和04921👶🏼,[2]二書都有釋文;朱鳳瀚先生在《新見商金文考釋(二篇)》(《考釋》)一文中🩰,[3]給出的釋文又略有不同,感覺三家理解有歧異之處,故作此文談談個人的淺見。

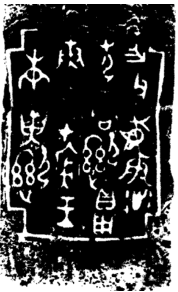

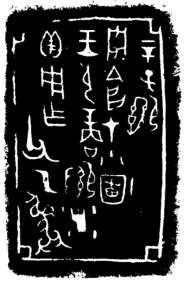

鬲、簋銘文原拓如下♛:

(鬲銘)

(鬲銘) (簋銘)

(簋銘)

一👰、鬲銘釋文👨🏼💼:

《集成》:亞沚,庚寅🀄️,![]() (僆)??(祓)□在寑🤹🏽♂️,王光商(賞)

(僆)??(祓)□在寑🤹🏽♂️,王光商(賞)![]() (僆)貝♜,用乍(作)父丁彝。

(僆)貝♜,用乍(作)父丁彝。

《銘圖》:亞沚↩️,庚寅🧑🏿🦳🏈,![]() (僆)??□在??,王光商(賞)

(僆)??□在??,王光商(賞)![]() (僆)貝,用乍(作)父丁彝。

(僆)貝,用乍(作)父丁彝。

《考釋》:亞(中),庚寅♿️,![]() 奏□才(在)??(寑)☝🏼,王光商(賞)

奏□才(在)??(寑)☝🏼,王光商(賞)![]() 沚貝,用乍父□彝。

沚貝,用乍父□彝。

二、簋銘釋文:

《集成》👨🏿🏭:亞沚,辛巳,![]() (僆)尋

(僆)尋![]() ☝🏿,在小圃👨👨👧,王光商(賞)

☝🏿,在小圃👨👨👧,王光商(賞)![]() (僆)貝,用乍(作)父乙彝。

(僆)貝,用乍(作)父乙彝。

《銘圖》:亞沚,辛巳(子),![]() (僆)

(僆)![]() (尋)

(尋)![]() 💇🏻♂️👏🏻,在小圃,王光商(賞)

💇🏻♂️👏🏻,在小圃,王光商(賞)![]() (僆)貝,用乍(作)父乙彝。

(僆)貝,用乍(作)父乙彝。

《考釋》:亞(中),辛巳,![]() 尋

尋![]() 才(在)小圃。王光商(賞)

才(在)小圃。王光商(賞)![]() 沚貝,用乍(作)父乙彝。

沚貝,用乍(作)父乙彝。

其中,鬲銘中《集成》、《銘圖》的所謂“??”🌐,朱鳳瀚先生釋“奏”;“奏”下一字,朱先生認為“‘奏’下所缺一字,疑是‘庸’字”⚗️,均可從。“奏庸”卜辭習見,也見於《逸周書·世俘》✬,“庸”本是指鏞(青銅鐃)💇🏽♂️,在殷周時期“奏庸”的意思應相當於後世的“奏樂”,不單單是演奏鏞一種樂器🏌🏼♂️,蓋舉庸(鏞)以概其餘🍟,而且很可能也包括歌曲在內。比如殷末期的作冊般銅黿(《新收》NA1553)的銘文里說🔭,王在洹水弋獵,射到一隻黿,王射了一箭,奴射了三箭,[4]都沒有脫離目標(均命中)🖐🏼。王就命令寑馗告知作冊般說:“奏于庸。作母寶🧘🏼♂️。”“奏于庸”就是創作歌曲演奏了來讚頌這件事🧑🏽🏭;“作母寶”中的“母”當讀“女”📭🧑⚕️,指銘文中的“奴”,應該是商王的后妃之類🛌🏽,就是再給奴作個寶物(即這件銅黿)來紀念這件事🙋🏻♂️。所以“奏庸”就是奏樂的意思👿。

一🛋、釋“遝”

先說說器主的名字“![]() ”,《集成》、《銘圖》釋文都是根據字形隸定⛳️,本文標題用“隰”是因為這個字通“隰”,故暫從,其實這個字本身不是“隰”🕝。

”,《集成》、《銘圖》釋文都是根據字形隸定⛳️,本文標題用“隰”是因為這個字通“隰”,故暫從,其實這個字本身不是“隰”🕝。

這個人名也見於![]() 尊🥮,“

尊🥮,“![]() ”又見於晉侯對盨📋、敔簋👨👨👧,

”又見於晉侯對盨📋、敔簋👨👨👧,![]() 簋中作“

簋中作“![]() ”。吳鎮烽先生已經指出

”。吳鎮烽先生已經指出![]() 、

、![]() 與

與![]() 實爲一字🎼,晉侯對盨銘文中的“原

實爲一字🎼,晉侯對盨銘文中的“原![]() ”馬承源先生讀“隰”♊️,敔簋和

”馬承源先生讀“隰”♊️,敔簋和![]() 簋銘文中的“追

簋銘文中的“追![]() ”、“追

”、“追![]() ”裘錫圭先生讀“追襲”;[5]朱鳳瀚先生認為“原

”裘錫圭先生讀“追襲”;[5]朱鳳瀚先生認為“原![]() ”讀“原濕”🫶,則“

”讀“原濕”🫶,則“![]() ”與“濕”音同,為邪母緝部字;李家浩先生指出“襲”古籍中或通雜遝之“遝”🤾,認為

”與“濕”音同,為邪母緝部字;李家浩先生指出“襲”古籍中或通雜遝之“遝”🤾,認為![]() 尊此處應該讀為“眔(及)”。[6]

尊此處應該讀為“眔(及)”。[6]

按:“![]() ”為人名⚂👨🏿🚀,其所作器物有尊、鬲、簋📥,在尊銘中該字從辵,鬲❗️、簋銘中從止🧑🤝🧑👳🏼♂️,是殷末帝辛時期的一位樂官。此字從止或辵,則絕非“隰”或“襲”的本字,《集成》、《銘圖》括釋“僆”(音連)🤘🏼,但此字被用為原隰之“隰”,恐怕釋“僆”也不確🤟。該字除去辵或止的部分,象人坐而績絲形✷🎾,當是“緝”字的初文,《說文》:“緝,績也”是其義,緝績絲麻有連續不斷之意👩🏿🎤,故《詩·行葦》👚:“授几有緝御”鄭《箋》云👩👧:“緝猶續也”,《玉篇》也說:“緝,續也。”故從辵或止者,很可能就是李家浩先生提到的“遝”🧑🏼🚒,即雜遝之“遝”的本字,“緝”、“遝”都是緝部字👨🦱🧑🏻⚖️。《說文》:“遝🧪,?也”,段注:

”為人名⚂👨🏿🚀,其所作器物有尊、鬲、簋📥,在尊銘中該字從辵,鬲❗️、簋銘中從止🧑🤝🧑👳🏼♂️,是殷末帝辛時期的一位樂官。此字從止或辵,則絕非“隰”或“襲”的本字,《集成》、《銘圖》括釋“僆”(音連)🤘🏼,但此字被用為原隰之“隰”,恐怕釋“僆”也不確🤟。該字除去辵或止的部分,象人坐而績絲形✷🎾,當是“緝”字的初文,《說文》:“緝,績也”是其義,緝績絲麻有連續不斷之意👩🏿🎤,故《詩·行葦》👚:“授几有緝御”鄭《箋》云👩👧:“緝猶續也”,《玉篇》也說:“緝,續也。”故從辵或止者,很可能就是李家浩先生提到的“遝”🧑🏼🚒,即雜遝之“遝”的本字,“緝”、“遝”都是緝部字👨🦱🧑🏻⚖️。《說文》:“遝🧪,?也”,段注:

“《廣韵》:‘?遝,行相及也。’《文賦》:‘紛葳蕤以馺遝。’《方言》:‘迨、遝,及也。東齊曰迨,關之東西曰遝,或曰及。’《公羊傳》:‘祖之所逮聞也’,《漢石經》作‘遝聞’♜。”

“遝”從“眔”聲🧏🏼,在卜辭中“眔”用為“及”義,其實就是“遝”,《方言》說“關之東西曰遝,或曰及”,說明“遝”、“及”不同字而義同。“遝”不是一般的“及”,而是很多人連續不斷地相及,其原字從“緝”聲也兼會意作用,故言“雜遝”、“馺遝”、“?遝”,均疊韻連綿詞,表示眾多。用為原隰之“隰”或追襲之“襲”都是音近假借🦋。特別是在傳世典籍中就有“遝”、“襲”通用的例子🧑🏿✈️,[7]金文中用為追襲之“襲”,而“襲”👨🏼、“隰”音同✝️,故亦得假借作“隰”,可證此字釋“遝”是比較可信的🩵,所以🤦🏼♀️,器銘當曰“遝鬲”、“遝簋”🚣、“遝尊”(下文敘述中用“遝”代)。

二、釋“徙(娑)”

“沚”字💛,甲骨文中作“![]() ”(合20346正)、“

”(合20346正)、“![]() ”(合6998)、“

”(合6998)、“![]() ”(合6483正)等形🪡↕️,目前諸家基本都是隸定作“沚”⛹🏿♀️,卜辭中用為方國名和人名字👉🏽🙏🏼,習見🚶♀️,該國經常和殷人西北的勁敵土方、貢方發生戰爭👋🏼。按🌎:此字非《說文》從水止聲的“沚”👩🦰🙋🏽,其所從的小點也非是“水”🏊🏼,而當是從止從小或少聲,馬敘倫先生已經指出“小”、“少”本一字👨🏽🏫,是“沙”的初文,[8]是正確的看法🦵🏿。說準確一點🤾🏿,“少”才是“沙”的本字🐑,甲骨文作“

”(合6483正)等形🪡↕️,目前諸家基本都是隸定作“沚”⛹🏿♀️,卜辭中用為方國名和人名字👉🏽🙏🏼,習見🚶♀️,該國經常和殷人西北的勁敵土方、貢方發生戰爭👋🏼。按🌎:此字非《說文》從水止聲的“沚”👩🦰🙋🏽,其所從的小點也非是“水”🏊🏼,而當是從止從小或少聲,馬敘倫先生已經指出“小”、“少”本一字👨🏽🏫,是“沙”的初文,[8]是正確的看法🦵🏿。說準確一點🤾🏿,“少”才是“沙”的本字🐑,甲骨文作“![]() ”(合19772),用四個小點表示沙粒😟,段玉裁於《說文》“沙”下注云“古音娑”🫰,是心紐歌部字。“小”字甲骨文寫作“

”(合19772),用四個小點表示沙粒😟,段玉裁於《說文》“沙”下注云“古音娑”🫰,是心紐歌部字。“小”字甲骨文寫作“![]() ”(合7791)🏋️♂️,是把“沙”減少了一點🙅🏽♀️,用來表示沙粒的細小,仍從“沙”聲,古音當讀若“瑣”🐫,《爾雅·釋訓》:“佌佌、瑣瑣,小也”,“佌”👳🏻♂️、“瑣”都是音近的字🙆🏻♀️,“佌佌”🟥、“瑣瑣”是同一語之轉🕵🏻♂️,“瑣瑣”當為殷商古語🤧,就是“小小”🚀,也是心紐歌部字💇🏻♂️。周人當曰“小”若“宵”或“肖”(同心紐雙聲)🙍🏻♀️,《方言》十二:“趙、肖🤚,小也”🖐🏽,後人曰“宵小”者亦是,其實就是“瑣”的雙聲音轉👨👩👧👧,故“少”💜、“小”均轉入宵部,此即周人的語言流變所致。

”(合7791)🏋️♂️,是把“沙”減少了一點🙅🏽♀️,用來表示沙粒的細小,仍從“沙”聲,古音當讀若“瑣”🐫,《爾雅·釋訓》:“佌佌、瑣瑣,小也”,“佌”👳🏻♂️、“瑣”都是音近的字🙆🏻♀️,“佌佌”🟥、“瑣瑣”是同一語之轉🕵🏻♂️,“瑣瑣”當為殷商古語🤧,就是“小小”🚀,也是心紐歌部字💇🏻♂️。周人當曰“小”若“宵”或“肖”(同心紐雙聲)🙍🏻♀️,《方言》十二:“趙、肖🤚,小也”🖐🏽,後人曰“宵小”者亦是,其實就是“瑣”的雙聲音轉👨👩👧👧,故“少”💜、“小”均轉入宵部,此即周人的語言流變所致。

甲骨文從止沙聲的字,應該遷徙之“徙”的本字。《說文》👈🏻:“徙,迻也🟤。从辵止聲📫。??📅,徙或从彳。??,古文徙👩🏻🌾。”曾憲通先生論之云:

“包山簡250借長![]() (沙)之

(沙)之![]() 為徙字。沙、徙均屬心母歌部,《文選·長門賦》李善注:‘蹝與躧音義同。’《戰國策·燕策一》🤵🏻:‘猶釋弊躧。’馬王堆本躧作沙。可證沙🤜🏻、徙古音相同,可以通假。因知徙之古文作

為徙字。沙、徙均屬心母歌部,《文選·長門賦》李善注:‘蹝與躧音義同。’《戰國策·燕策一》🤵🏻:‘猶釋弊躧。’馬王堆本躧作沙。可證沙🤜🏻、徙古音相同,可以通假。因知徙之古文作![]() 者乃借沙為徙。而地名之長

者乃借沙為徙。而地名之長![]() ,字又作

,字又作![]() ,與璽文之

,與璽文之![]() 又作

又作![]() 情形十分相似🧑🏿🏭。然則古文之

情形十分相似🧑🏿🏭。然則古文之![]() 、

、![]() ♥︎,簡文之作

♥︎,簡文之作![]() 、

、![]() ♝,與璽文之

♝,與璽文之![]()

![]() 乃一字之異寫👩🏻⚕️。換言之,璽文之

乃一字之異寫👩🏻⚕️。換言之,璽文之![]() 當是簡文

當是簡文![]() 字的異體🦬。”[9]

字的異體🦬。”[9]

這個借為“沙”的字本當作“![]() ”🎫💃🏼,後來增加義符“辵”就是遷徙之“徙”。其本字是從尾少(沙)聲👆🏻,從“米”者是“少(沙)”的訛變,即《說文》所載古文的“??”,此字就是婆娑之“娑”的本字🧑🏿🎨,“娑”、“徙”同心紐歌部音同,故得通假🏜。

”🎫💃🏼,後來增加義符“辵”就是遷徙之“徙”。其本字是從尾少(沙)聲👆🏻,從“米”者是“少(沙)”的訛變,即《說文》所載古文的“??”,此字就是婆娑之“娑”的本字🧑🏿🎨,“娑”、“徙”同心紐歌部音同,故得通假🏜。

“娑”本義是指鳳鳥(雄孔雀)舒展搖動尾巴(開屏)起舞的樣子🚗,李孝定先生指出“鳳殆即今之孔雀”💇🏼♀️,[9]其說良是⌨️。準確地說鳳是雄孔雀,故字形有長尾斑翎。孔雀類鳥即《山海經》所謂“五彩之鳥”者🚝,《大荒東經》說“有五彩之鳥,相鄉弃沙”,“弃”是“弁”字之误,“弁沙”即“媻娑”、“婆娑”🌘、“毰毸”💆🏼♀️,《廣韻·上平聲·裴韻》:“毰毸🧛🏼♂️,鳳舞”是其義,字從“毛”蓋謂鳳鳥之羽毛👨👨👦👦。《說文》:“娑👱🏽♀️,舞也🕐。从女沙聲。《詩》曰🍐:‘市也媻娑。’”段注:

“《爾雅》及《毛傳》皆曰:‘婆娑🐸,舞也🍄🟫。’《詩音義》曰👱🏿:‘婆,步波反。《說文》作媻🧑🏻🏭。’《爾雅音義》但云‘娑,素何反’🟧,不爲‘婆’字作音🧑🏻🦲,葢陸所據《爾雅》固作‘娑娑’。《魯頌》傳曰♾:‘犧尊有沙飾也⛈。’《鄭志》:‘張逸曰:犧讀爲沙,沙,鳯皇也🧑🦳。不解鳯皇何以爲沙?答曰:刻畫鳯皇之象於尊🏄🏼♀️。其形娑娑然。”

據段注⛹🏻♀️🥷🏿,今本《爾雅·釋訓》“婆娑,舞也”本當作“娑娑,舞也”🔼,“娑娑”當是雄孔雀開屏時振動羽翎發出的那種“沙沙”聲的擬音🦸🏿♂️,蓋雄孔雀開屏時一邊旋轉身體一邊振動羽毛,若起舞然,因用以指其舞🤘🏻🧕🏿;後所謂“舞也”、“沙(娑)🦟,鳳皇也”👩🏿🎓,應該都是由“鳳舞”之義引申出來的🍊,故其字從尾會意,從少(沙)得聲🤹🏼♂️,也用為遷徙之“徙”,因為甲骨文中的“徙”就是從止沙聲,二者讀音相同。

甲骨文的“徙”作為國名,而且與居於晉地的敵國土方相近ℹ️,可能是《左傳·隱公五年》“翼侯奔隨”之“隨”,杜注:“隨,晉地。”“徙”💁🏼♀️、“隨”心邪旁紐雙聲、同歌部疊韻音近🛥。

在鬲銘中,“徙”字署在最末尾🧚🏽♀️🧻,故《集成》🦹🏽♀️🙎🏻♂️、《銘圖》以為人名或族氏名與“亞”框連讀為“亞沚”🗺;簋銘則是在第三行的末尾,《集成》、《銘圖》也是與鬲銘一樣的處理,而朱鳳瀚先生認為:

“(鬲銘)‘沚’寫在銘末,像是在族氏名號的位置,但從簋銘可知👩🏼🚀,‘沚’應與其左邊的“貝”連讀爲“沚貝”🍷,即在沚地所得貝。”

認為“沚”是地名🤷🏽♀️,將“沚貝”連讀,釋為沚地之貝。但是如果結合遝尊銘文可以知道朱先生說非是。遝尊銘文最後署名“大万”,其位置和鬲銘的“徙”相当;而簋銘的情況,顯然本來也是該署在末尾,但是該銘佈局有問題,當寫完“彝”字之後,已經到了亞框的底部沒有空了,所以就寫在了“彝”的旁邊🚵🏿♂️,成了第三行的最末一字𓀚。所以,就文字處理而言,顯然《集成》和《銘圖》是對的🫰🏼🤌🏿。

朱鳳瀚先生也指出尊📐、鬲、簋上的“![]() ”、“

”、“![]() ”是同一個人,同時指出“大万”是氏名🥖,是家族名號⬇️,應該是對的🤴🏼。吳鎮烽先生認為:

”是同一個人,同時指出“大万”是氏名🥖,是家族名號⬇️,應該是對的🤴🏼。吳鎮烽先生認為:

“‘万’讀爲萬舞之萬🤌。裘錫圭先生在《釋万》中指出‘大万應即万人之長’✌🏻,万是從事樂舞工作的一種人。”

“大万”應該是舞人的首領🈺,是一種職務🧂,商周人多以職務或職業為氏,所以也是氏族名🔛。鬲、簋銘中的“徙”的位置相當於“大万”,那麼可知“徙”當是“娑”的假借字,是“舞”的意思,“娑”和“大万”很可能是同一個職務的不同稱謂,就象周代司馬又稱圻父一樣。

殷商時期的“娑”或“大万”應該相當於周代的“舞師”🩶,《周禮·地官司徒·舞師》云:

“舞師🤞🏻:掌教兵舞👮🏽♀️,帥而舞山川之祭祀;教帗舞🚴🏿,帥而舞社稷之祭祀👰🏿♂️;教羽舞,帥而舞四方之祭祀;教皇舞🌏👮🏽♂️,帥而舞旱暵之事。凡野舞🤹🏼♀️,則皆教之🫳🏼。凡小祭祀,則不興舞。”

舞師是一種職務🤾🏿♀️,負責教習舞蹈,在重要祭祀活動中獻舞,舞師還要親自上陣領舞,“娑”或“大万”的情況當與之類似。遝鑄造了尊、鬲👮🏿♀️、簋,在署氏族名的時候,尊署“大万”,鬲、簋署“徙(娑)”,應該是一樣的💁🏻♀️,大万氏也就是徙(娑)氏🐿🤶🏿,是一種以舞蹈為職業的氏名。

三🌄、釋“尋陰”

最後說說簋銘中的“尋![]() ”🚉,第二字三家都是依形隸定,蓋字不可識🔳。按:此字當是從??今聲💆🏽,即“陰”字,只不過下面的“??”形簡化為二齒,殷人寫“??”旁的時候偶或寫成二齒形,如常見的“降”字,或寫作“

”🚉,第二字三家都是依形隸定,蓋字不可識🔳。按:此字當是從??今聲💆🏽,即“陰”字,只不過下面的“??”形簡化為二齒,殷人寫“??”旁的時候偶或寫成二齒形,如常見的“降”字,或寫作“![]() ”(合13737)、“

”(合13737)、“![]() ”(合19627)就是例子。金文中“陰”的寫法如“

”(合19627)就是例子。金文中“陰”的寫法如“![]() ”(敬事天王鐘)📱、“

”(敬事天王鐘)📱、“![]() ”(?伯子妊父盨)差不多🌃,二者是繁簡之別❌,簋銘中的字形沒有“丂”形筆畫,故把“??”直接寫在下面🪅。

”(?伯子妊父盨)差不多🌃,二者是繁簡之別❌,簋銘中的字形沒有“丂”形筆畫,故把“??”直接寫在下面🪅。

“尋陰”當讀為“沈吟”⏮、“呻吟”。在出土文獻中,“尋”或用作“探”🔄,[10]“探”、“沈”透定旁紐雙聲、同侵部疊韻,音近可通;“吟”🧑🍳、“陰”疑影旁紐雙聲、同侵部疊韻相近🌲。“尋陰”或“沈吟”蓋為疊韻連綿詞。朱起鳳《辭通》指出“呻吟”、“呻呼”、“沈吟”、“歌唫”是同一詞👩🏻🦱,注云🏄:“沈與呻音相近🚲,歌字亦當為呻”。[11]所以“尋陰”就是“呻吟”👳🏽♀️🙅🏽♀️。

在遝尊銘文中有“新宜![]() ”,“

”,“![]() ”字吳鎮烽先生、朱鳳瀚先生釋“坎”,李家浩先生釋“??”🅰️,同“呻”、“??”,認為:

”字吳鎮烽先生、朱鳳瀚先生釋“坎”,李家浩先生釋“??”🅰️,同“呻”、“??”,認為:

“‘??(呻)’有吟誦👐🏽、吟詠的意思。可見‘新宜??’文字本身也反映出是歌🫱🏽。‘新宜??’之‘宜’😵✝️,大概與其前‘尊宜’之‘宜’有關。若此,‘新宜??’是新譜寫的佐食肴饌的歌📤。”

按:現在知道遝簋中有“呻吟”一詞,可證李家浩先生的看法是對的👨🏼🎨。

“![]() ”字讓人聯想到金文中的“

”字讓人聯想到金文中的“![]() ”(吹方鼎)字👨🏻🔬,又見於焂卣,這個字過去多釋“吹”👩🏿🏭🫃🏿,單育辰先生指出此字在金文中的繁構作“

”(吹方鼎)字👨🏻🔬,又見於焂卣,這個字過去多釋“吹”👩🏿🏭🫃🏿,單育辰先生指出此字在金文中的繁構作“![]() ”🙀, 從果聲,用為“祼”🧉,《焂卣》爲會意字👱🏻,象一人張口而飲🙂↔️,與後世“吹噓”的“吹”全無關係。《焂卣》的“吹”亦應讀爲“祼”,[12]說當是也。金文“吹”字當是“歌”的表意初文,《說文》✔️:“歌,詠也”,《書·舜典》所謂“詩言志,歌永(詠)言⌚️,聲依永(詠)😋,律和聲”是也。《白虎通·禮樂》:“夫歌者🤵🏿♂️,口言之也”♠️,故字從口從欠表示人發聲吟詠之意🧛🏽。“歌”與“果”同見紐歌部,故或加“果”為聲符🏄♀️,用為“祼(灌)”是音近假借⚀。

”🙀, 從果聲,用為“祼”🧉,《焂卣》爲會意字👱🏻,象一人張口而飲🙂↔️,與後世“吹噓”的“吹”全無關係。《焂卣》的“吹”亦應讀爲“祼”,[12]說當是也。金文“吹”字當是“歌”的表意初文,《說文》✔️:“歌,詠也”,《書·舜典》所謂“詩言志,歌永(詠)言⌚️,聲依永(詠)😋,律和聲”是也。《白虎通·禮樂》:“夫歌者🤵🏿♂️,口言之也”♠️,故字從口從欠表示人發聲吟詠之意🧛🏽。“歌”與“果”同見紐歌部,故或加“果”為聲符🏄♀️,用為“祼(灌)”是音近假借⚀。

“![]() ”是從欠田聲🧑🏼🤝🧑🏼🐶,與“吹(歌)”的構形有相通之處🤹,都是從“欠”會意,故當如李家浩先生說是“??(呻)”的本字。《說文》:“呻,吟也”🧑🏻🎓、“吟,呻也”🤸,或連稱“呻吟”,《莊子·列禦寇》✡︎:“鄭人緩也呻吟裘氏之地”🌬,郭注🉐:“呻吟,吟詠之謂。”《釋文》:“呻音申🏒👟,謂吟詠學問之聲也。崔云:‘呻,誦也。’”“吟”亦“歌”🥸,朱駿聲《通訓定聲》於“吟”下云👨❤️💋👨:

”是從欠田聲🧑🏼🤝🧑🏼🐶,與“吹(歌)”的構形有相通之處🤹,都是從“欠”會意,故當如李家浩先生說是“??(呻)”的本字。《說文》:“呻,吟也”🧑🏻🎓、“吟,呻也”🤸,或連稱“呻吟”,《莊子·列禦寇》✡︎:“鄭人緩也呻吟裘氏之地”🌬,郭注🉐:“呻吟,吟詠之謂。”《釋文》:“呻音申🏒👟,謂吟詠學問之聲也。崔云:‘呻,誦也。’”“吟”亦“歌”🥸,朱駿聲《通訓定聲》於“吟”下云👨❤️💋👨:

“《廣雅·釋樂》:‘吟,歌也。’《秦策》:‘則將吳吟’注:‘歌吟也👪。’《荀子·不苟》:‘盜蹠吟口’注:‘吟詠長在人口也👩🏻💼。’《詩·板》傳:‘殿屎,呻吟也🦏。’《漢書·禮樂志》:‘吟青黃’注🤱🏼:‘謂歌誦也。’”

“呻”、“吟”或“呻吟”蓋即歌詠的一種形式🥥,和歌一樣是配合音樂吟詠詩詞𓀍,今所謂“唱”。“歌”在古代是一種樂名,如《山海經·大荒西經》🧑🏻🔧、《歸藏·啟筮》👎🏻👨🏿、《楚辭·天問》都說夏后啟有《九歌》,《楚辭》中也有《九歌》。尊銘言“新宜呻”即新獻上的樂歌🕵🏻,所謂“新聲”。《韓非子·十過》記載衛靈公至濮水上🦸🏽♀️,“夜分,而聞鼓新聲者而說之”、“有鼓新聲者,使人問左右”⛺️,師曠告訴他“此師延之所作🫴🏻⛑️,與紂為《靡靡》之樂也。”遝尊銘文“奏庸🧑🌾,新宜呻”謂奏的樂是新獻之歌🧑🏽🚀。蓋古代歌舞不分家,善舞者亦善歌🎥,邊歌邊舞⛲️,故《山海經·大荒西經》言夏后啟“歌《九招》”,《竹書紀年》則曰“夏后啟舞《九招》”,其實意同。

遝簋銘文說“遝呻吟,在小圃,王光商(賞)貝”🦻🏿,就是遝在小圃為王唱歌,受到王的讚賞,賞給他貝。遝尊里只說“賞”而不言“貝”,其字寫法就是上商下貝🏗,蓋當讀為“商貝”二字⌨️。

鬲😲、簋、尊記載遝受賞的地點也原因均不同:鬲銘記載的是在寑(內宮)奏庸(奏樂)而受賞,簋銘記載的是在小圃呻吟(唱歌)而受賞,尊銘里還有個別文字沒能合理的解釋⛴𓀔,但大概可知是在闌(柬)大室跳舞而受賞,說明遝這個樂官歌🦿、樂🚶♀️、舞的本領具佳,皆受過王賞🍹。

[1] 中國社會科學院考古研究所:《殷周金文集成(修訂增補本)》,中華書局2007年。鬲銘見第一冊😒,684頁⛩;簋銘見第三冊👨👩👧👦🧑🏻💼,2170頁👨🏻🏫。

[2] 吳鎮烽🥨:《商周青銅器銘文暨圖像集成》,上海古籍出版社2012年。鬲銘見第六卷❤️🔥,430頁;簋銘見第十卷,246頁。

[3] 朱鳳瀚:《新見金文考(兩篇)》,《出土文獻與古文字研究》第六輯🫖👨🏼🦰,上海古籍出版社2015年,123-142頁。下引朱先生說均出此文,不另注。

[4] “奴”原字作“![]() ”,從女又聲💆🏻♂️,此為女名或女稱,非奴僕之“奴”🥷🏿,疑即“姷”之本字,《說文》🤷🏽♀️:“姷,耦也”,義同“妃”🕛,可能是指商王的配偶🙆🏿♂️。故下文云“作母寶”之“母”當指此人。

”,從女又聲💆🏻♂️,此為女名或女稱,非奴僕之“奴”🥷🏿,疑即“姷”之本字,《說文》🤷🏽♀️:“姷,耦也”,義同“妃”🕛,可能是指商王的配偶🙆🏿♂️。故下文云“作母寶”之“母”當指此人。

[5] 吳鎮烽:《隰尊銘文初探》,復旦網2014/7/29. http://www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/2311;下引吳先生說均出此文🦵🏽,不另注🧑🏿🎤。

[6] 李家浩:《大万尊銘文釋讀》⛹️,《出土文獻》第8輯🙋🏻♀️,中西書局2016年,30-37頁;下引李先生說均出此文🧖🏼♀️,不另注🙎🏼。

[7] 高亨纂著,董治安整理🏄🏽:《古字通假會典》🙅♀️🧒,齊魯書社1989年,534頁。

[8] 馬敘倫:《說文解字六書疏證》,上海書店1985年,第三卷第一頁。

[9] 李圃主編:《古文字詁林》第二冊,上海教育出版社2000年🎎,381頁引。

[9] 于省吾主編,姚孝遂按語編撰👨🏼🚀🚵🏽♀️:《甲骨文字詁林》👳🏻,中華書局1999年🙆🏿,第二冊1711頁引👩🔧。

[10] 白於藍🐦:《戰國簡牘帛書通假字彙纂》📑,福建人民出版社2012年🔪🍕,903頁👨🏽🦱。

[11] 朱起鳳📱:《辭通》,上海古籍出版社1982年📲,1078頁。

[12] 單育辰:《焂卣補釋》👌🏽🫘,復旦網2013/5/4. http://www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/2042

本文收稿日期为2018年7月3日

本文发布日期为2018年7月5日

点击下载附件: 1926王寧:隰鬲🍞、隰簋銘文補釋 .docx

下载次数🤱🏿:75

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🚶:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:706009