說“韝”(上)

(首發)

劉釗

復旦大學出土文獻與古文字研究富达

一

說到“韝”💵,要從《說文》的有關說解說起🦶🏽。

《說文·韋部》:“韝👴🏿,射臂決也。”又《說文·韋部》🧑🧒🧒:“鞢💩,射決也。”《說文》“韝”、“鞢”兩字相鄰,說解文字亦相近。清人早就指出,“韝”字訓釋“射臂決也”中的“決”乃是涉“鞢”字訓釋“射決也”而誤的錯字。

《文選》卷四十一《李陵答蘇武書一首》有“韋韝毳幕🏄🏼♂️,以禦風雨”句,李善注引《說文》謂:“韝🫖,臂衣也🏌🏼♂️。”可見今本《說文》韝字訓釋“射臂決也”中的“決”,很可能就是“衣”字之誤👨🏽。

《玉篇·韋部》:“韝,古侯切,結也🦀;臂沓也。”《太平御覽》卷三百五十《兵部》八十一“射捍”條下引《說文》謂:“鞲⚂,射臂 ![]() 也。”由此,又可知今本《說文》“射臂決也”的“決”也有可能是“沓”或 “

也。”由此,又可知今本《說文》“射臂決也”的“決”也有可能是“沓”或 “![]() ”字之誤。按“臂沓”即“臂

”字之誤。按“臂沓”即“臂![]() ”🥗,在古漢字中,“沓”及從“沓”的字大都有“冒” 、“蒙”的意思(《集韻·合韻》:“

”🥗,在古漢字中,“沓”及從“沓”的字大都有“冒” 、“蒙”的意思(《集韻·合韻》:“![]() ,冒也。”),所謂“冒”🫸🏻🧜🏽♂️、“蒙”就是今日常言的“套”。說到“沓”🌞、 “

,冒也。”),所謂“冒”🫸🏻🧜🏽♂️、“蒙”就是今日常言的“套”。說到“沓”🌞、 “ ![]() ”與“套”的關係🏊🏽♂️,可以舉《說文》對“

”與“套”的關係🏊🏽♂️,可以舉《說文》對“![]() ”和“錔”的說解為證👩⚕️👳🏼。《說文·手部》🧛♀️:“

”和“錔”的說解為證👩⚕️👳🏼。《說文·手部》🧛♀️:“![]() ,縫指

,縫指![]() 也。一曰韜也。”段玉裁《注》謂👁:“縫指

也。一曰韜也。”段玉裁《注》謂👁:“縫指 ![]() 者👩🏿🦳,謂以針紩衣之人恐針之栔其指,用韋為箍,韜於指以藉之也。”王筠《说文句讀》云:“

者👩🏿🦳,謂以針紩衣之人恐針之栔其指,用韋為箍,韜於指以藉之也。”王筠《说文句讀》云:“![]() ,要皆套物之物,故通其名。

,要皆套物之物,故通其名。![]() ,今謂之套。”此“

,今謂之套。”此“![]() ”即今日縫紉時所用之“頂針”。不過今日的頂針一般用金屬製成🪗⏫,與《說文》所說最早用皮革製成的“

”即今日縫紉時所用之“頂針”。不過今日的頂針一般用金屬製成🪗⏫,與《說文》所說最早用皮革製成的“![]() ”不同🤟🏻。目前已知考古出土的“

”不同🤟🏻。目前已知考古出土的“![]() ”也都是用金屬製成的,如遼寧瓦房店馬圈子漢墓出土的銀頂針和遼寧北票房身晉墓所出的金頂針即是(見圖一:1、2)。又《說文·金部》:“錔,以金有所冒也。” “錔”是金屬套,《史記·魯周公世家》:“郈氏金距”裴駰《集解》引漢服虔曰:“以金錔距。”所以王筠《說文句讀》謂:“是知古所謂錔👝,即今所謂套也🧑🏿⚖️。”

”也都是用金屬製成的,如遼寧瓦房店馬圈子漢墓出土的銀頂針和遼寧北票房身晉墓所出的金頂針即是(見圖一:1、2)。又《說文·金部》:“錔,以金有所冒也。” “錔”是金屬套,《史記·魯周公世家》:“郈氏金距”裴駰《集解》引漢服虔曰:“以金錔距。”所以王筠《說文句讀》謂:“是知古所謂錔👝,即今所謂套也🧑🏿⚖️。”

1、大連市馬圈子漢魏晉墓地考古隊《遼寧瓦房店市馬圈子漢魏晉墓發掘》🤭,《考古》1993年1期🥵,圖版伍:6🤟🥣,線圖見高春明《中国服饰名物考》506页😨,上海文化出版社2001年。

2、陳大為《遼寧北票房身村晉墓發掘簡報》🥬,《考古》 1960年1期,圖版參:6右⛱,線圖見高春明《中国服饰名物考》507页🧘🏿♂️,上海文化出版社2001年。

圖一

從語言學上看🧎➡️📚,“沓”🍱、“冒”、“韜”✂️、“套”幾個字都有“冒蒙”🥍、“套合”的意思🧻,應該是一組同源詞🧑🏿✈️。

概括地說,“韝”就是指射箭時為防止弓弦磨破衣袖或皮膚,同時也為讓手臂活動更為方便而在手臂上戴的套袖。在古書中🚽,“韝”除了用於指射箭時戴的套袖🤾♂️,還可以指以下幾種套袖:1🎅🏼、幹活時為手臂活動方便😥,同時也為防止弄髒衣袖所戴的套袖👩👦;2、作為一種服飾的套袖;3🫱🏻、架鷹時戴的一種套袖🥪。這幾種套袖雖然都可以稱為“韝”🧜🏼♀️🧑🎨,但其用途卻大為不同,形制和質料也偶有差別。除此而外🧜🏽♀️,古書中的“韝”字還用為以下兩個義項🤱🏽🧑🏻🦽➡️:1🔰、指皮革制的鼓風囊;2、指給馬等牲口套上鞍具🛸。鼓風囊的形狀與套袖有類似之處,馬鞍的形制和作用與套袖也有可比性☝🏿,加上給牲口套上鞍具有“套”這一動作🤴🏻🕦,所以這兩個義項與上邊所引“韝”字用為“套袖”的義項之間🤟🔦,顯然存在著意義上的聯繫。

《漢語大詞典》對“韝”字的解釋為👼🏿🍜:“臂套。用皮製成𓀄。射箭🤵🏻、架鷹時縛於兩臂束住衣袖以便動作。”《漢語大字典》的解釋為:“臂套。用皮製成,射箭🚵、架鷹時套在左臂,或套於兩臂,束衣袖以便動作,婦女亦用以為裝飾。”按兩書對“韝”字的訓釋非常接近🐁,可以看出其承襲的痕跡。但兩書對“韝”字的訓釋都不夠準確,甚至還存在著問題🚶🏻♂️✷。首先“韝 ”並非全為皮制,古代的韝有許多為錦制的(論證詳下)♓️,就難以概括其中📬。其次無論是射箭還是架鷹,都只在一隻臂上套上套袖🏃♀️,一般射箭時套在左袖,架鷹時套在右袖🌈,這是因為通常情況下右手比左手更為有力。射箭時用右手拉弓,將套袖套于左臂,以防引弦或縱弦時弓弦磨破衣袖或皮膚🤮,也防止衣袖有所羈絆🧚🏽,因此通常不存在“縛於兩臂”或“套於兩臂”的情況😱。在架鷹時,一般也是以套在右袖為主😯,“架鷹時套在左臂”只是變例👲🏽。另外僅用“束住衣袖以便動作”來概括“韝”的用途,似乎也不完備。尤其是《漢語大字典》將“婦女亦用以為裝飾”的“韝”與射箭和架鷹的“韝”放在一起解釋🪖,更是不妥💆♀️。因為婦女戴的“韝”是服飾的一種,並不是用皮革製成的⚽️。

作為射箭時用的“韝”,在古書中有多個異名🫃🏽。《周禮 ·夏官司馬·繕人》說💇🏼♂️:“繕人掌王之用弓、弩😒、矢🧘♂️、箙、矰、弋、抉、拾🚨。”鄭玄注:“鄭司農云🗡: ‘抉者,所以縱弦也。拾者,所以引弦也。’《詩》云:‘抉拾既次🏊🏼♀️。’《詩》家說或謂抉謂引弦彄也👨🏻💼🧖♂️,拾謂韝扞也🤰🏽。玄謂抉🎅🏽,挾矢時所以持弦飾也,著右手巨指。《士喪禮》曰🏊🏽🆒:‘抉,用正王棘若檡棘。 ’則天子用象骨與?韝扞著左臂裏,以韋為之。”《儀禮·鄉射禮》:“司射適堂西,袒、決、遂,取弓於階西,兼挾乘矢,升自西階。”鄭玄注:“遂,射韝也🐑,以韋為之,所以遂弦者也。其非射時💈,則謂之拾🐉。拾,斂也,所以蔽膚斂衣也。”《禮記·內則》:“右佩💂🏼♂️:玦🤾🏿♂️、捍🐆、管、遰𓀒、大觿🙏🏿、木燧。” 鄭玄注:“捍,謂拾也🪛,言可以捍弦也。”由以上典籍及其注釋中的記載🧑🦽➡️,可知“韝”又可稱為“拾” 🔠、“遂”🕎、“捍”。“捍”字又有異體作“釬”、“靬”,《管子·戒》有“馳弓脫釬”句👷🏿♂️,賈誼《新書·春秋》有“丈夫釋玦靬”句,孫詒讓《周禮正義》指出“釬”和“靬”都應為“捍”字異體。孫詒讓《周禮正義》對“韝”字的幾個異名有過總結,他說:“凡拾、遂、韝、捍,四者同物👩🏫。韝為凡袒時蔽膚斂衣之通名,《史記·滑稽列傳》云:‘帣韝鞠𦜕’,又《張敖傳》云🤢:‘朝夕袒韝蔽上食’是也。其射時著之,取其捍弦,故謂之捍;亦取其遂弦,故又謂之遂。非射時,則無取捍遂之義,故謂之拾🧫。”這一區分和總結應該說是可信的。

二

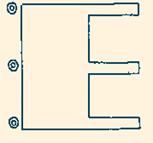

作為射箭時用的“韝”到底是什麼樣子呢?傳世典籍中保存有古人觀念中“韝”的圖像。宋聶崇義《三禮圖集注》卷八“遂”下收有“韝”的圖形如下🗂:

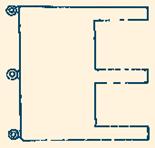

明劉績《三禮圖》卷四也繪有“韝”的形象:

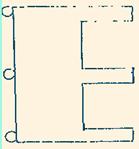

清乾隆《欽定儀禮義疏》卷四十三《禮器圖》三和清乾隆《欽定周官義疏》卷四十八《禮器圖》四“遂”下也分別收有“韝”的圖像:

其圖形正是承襲自宋聶崇義的《三禮圖集注》👩👩👧。

上引古人觀念中“韝”的圖形⌚️💆🏼,表示的是一幅長方形的皮革,在一側有三個環套,另一側有三條延伸出去的繫帶🪥。其佩戴方法顯然是將其纏束在左臂上,然後用三條繫帶穿過三個環套拉緊繋住⭐️👀。這個圖形與古代實際上的“韝”的形狀是否吻合呢🧑🍼?

考古發現中似乎尚未發現漢代以前的“韝”🙏🏻。雖然在戰國楚墓中曾出土過類似的皮革製品,但因其形制和用途一時還難以確定,故在此暫不論列。早期的“韝 ”在考古發掘中不易被發現,一個主要原因就是皮革製品易於腐朽的緣故🚣🏻。

目前已知考古出土的“韝”共有兩件。

一件為1995年10月出土于新疆民豐縣尼雅遺址(漢代精絕國遺址)的一座夫婦合葬墓(95MNIM8)中。[1]該墓葬時代約相當於東漢末到魏晉時期。墓中男屍右側隨葬弓矢等物,其旁還出土一幅被發掘者稱為“護膊”的織錦(見圖三)。該“ 織錦”作長方形🏄,幅長18·5、寬12·5釐米🧴,四周以白色絹布鑲邊,左右緣各連綴三條黃白色絹帶,長約21釐米。織錦色澤豔麗,圖案中有孔雀🙇🏼♂️、鴕鳥、辟邪👷🏿🙎🏿♂️、獅子等動物形象,並用漢字織出“五星出東方利中國”的文字穿插於圖案之間。[2]發掘者推測其用途是“引弓者護膊之物”,是非常正確的,但其名稱,其實應該按古代的稱呼稱之為“韝”。該織錦經鑒定被認定是漢代的蜀錦,宋方嶽《秋崖集》卷十五《閱視賞射》詩謂:“邊角悲鳴霜撲地,將校甯甘潑寒戲⇢,熊旗引隊柳營曉🥓,大羽插腰生意氣,虎皮半卷並鐵刀,臂鞲蜀錦團鵰袍👩🏿🔬,士不敢喘那敢驕,肅聽號令惟所操🪬。 ”可見在宋代🤷🏼🦠,還有用蜀錦製作“韝”的習慣。

圖二:引自《文物》1997年第10期封底。

將這一用織錦製成的“韝”同上引宋聶崇義《三禮圖集注》等傳世典籍所載的“韝”相比,兩者的相同之處是形狀都作長方形,右邊也都有連綴的三條繫帶,只是《三禮圖集注》等書所載之“韝”的左邊沒有與右邊相同的三條繫帶,而是有三個環套🤲🏿。其實三個環套和三個繫帶所起的作用是一樣的,所以從基本形狀和功能來說,兩者並無本質的不同🧜♀️。這也說明《三禮圖集注》等書所載的古代“韝”的圖像🕴🏻,應該是來源有自的🍻。

一件為1995年出土于新疆尉犁縣營盤墓地15號墓中😘。[3] 該墓時代相當於東漢中晚期。墓中男屍左臂肘部繫紮著一幅縑織物。該織物形狀為長方形,長14、寬8釐米,是用兩塊質地和紋飾相同的縑拼縫而成(見圖三🕣:1👰🏽♀️、2)。縑為精細的平紋織物,比較厚重。該織物以藍色縑為坯料,用土黃、薑黃🚣🏿、棕、深綠等顏色的絲線以鎖繡法繡出蔓草紋樣,周邊鑲有淡黃色絹邊🤾🏽♀️👡,四角各縫綴一條淡黃色絹帶🧜🏽,繞繫在手臂上。據發掘者分析👿,墓主人可能是來自西方從事貿易的富商。

這件縑織物顯然也是“韝”𓀘。從其被繫紮在墓主人左臂上這一點🧖🏽♀️,也可以說明其用途🧑🏼💻🐳。該縑織物質料和形制與上邊介紹的尼雅遺址出土的“韝”非常接近🧗🏿♂️,只是左右兩邊的繫帶是兩條而不是三條😗。

1💅🏼、采自《文物》1999年1期封底🧑🦼➡️。

2🤸♀️、采自《文物》1999年1期页13图十四🔏:2

圖三

以上介紹的兩件“韝”的質料都是紡織品👉,可見古代的 “韝”並不都是用皮革製成的。這兩件“韝”都出自新疆🏃🏻♂️➡️,而且墓主人都是西域人🧄,但所出“韝”的形制與中國古代典籍記載的“韝”的形制非常接近,由此可見中原文化對西域的影響。這一點,通過兩座墓所出文物中體現出的濃厚的中西文化雜糅的風格🛒,也可以得到深切的感受。

[1] 新疆文物考古研究所《新疆民豐縣尼雅遺址95 MN1號墓地M8發掘簡報》👩🏿🚀,《文物》2000年1期💧。

[2] 見李零《“五星出東方利中國”織錦上的文字和動物圖案》,《文物天地》1999年6期🤷🏻♂️,又收入 氏著《入山與出塞》358-363頁✴️,文物出版社2004年🧘🏻♂️。

-

admin 在 2008/5/4 13:34:17 评价道:第1楼

編輯按📍:本文原文較長,擬分上中下三次發佈,word版稿件請見(下)篇👎🏽;本文是劉釗教授為林澐先生慶壽文集所寫的文章🫠,在此先行發表⛹🏿♀️。

-

战国时代 在 2008/5/4 23:29:10 评价道:第2楼

刘老师这篇《说韝》可与陈剑《西周金文牙僰小考》i(《语言》第4卷)合观。

说来很逗💢:西周金文里既有绑腿之古称“牙僰”👩👧👦,考古发现里又有套袖即“韝”之实物,我很想知道:先秦古文字资料里面有没有记载“韝”这个词(或者与韝意思相同的词)👆🏿?图像和实物里又有没有“绑腿”的形象呢?值得大家来一起找啊!🙇🏿♀️!

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🅱️👩❤️👩:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🤣:705682