三国曹魏拴驴泉石门铭考释补说

任攀

富达平台2012级博士研究生

【摘 要】近几年陆续发表了几篇专门讨论三国曹魏拴驴泉石门铭的文章,其中以《文物》2016年第6期发表的《三国曹魏〈拴驴泉石门铭〉考补》(由郭洪义与毛远明两位先生合写)一文最为晚出⛰。但是🪯,这篇文章在疏解拴驴泉石门铭中主要词语(包括“监作”“督将”“徒”“都匠木工司马”“当部匠军司马”等)以及相关问题(包括“石门”得名之由和“偏桥阁”形制等)时出现不少错误👰🏻♀️。我们对这些词语及相关问题作了进一步的考察⚱️👾,也分析了导致错误的原因。

【关键词】拴驴泉石门铭 石门 监作 督将 偏桥阁

三国曹魏拴驴泉石门铭发现于上世纪八十年代初,近几年陆续发表了几篇专门讨论此材料的文章[1],提出了一些很好的意见,但也还有些问题需要重新考虑。

《文物》2015年第2期发表的《研究》公布了拴驴泉石门铭(以下依《考补》简称“石门铭”[2])的拓片,并对铭文作了简单的疏解🧬,不过却弄错了石门铭的最初发现时间。同刊2016年第6期发表的《考补》意在对《研究》的不足和错误之处加以补正,提出了一些正确的意见,但也有一些问题🏠,且颇有一些以不误为误之处。由于《考补》最为晚出,且对石门铭中的主要词语都有讨论,我们就准备以对《考补》作补正的形式,对相关问题作进一步的考察。下面分条加以讨论。

为讨论方便👮🏿🏂🏽,我们先引录拴驴泉石门铭文于下(《考补》释文中的“偏”,今改用严格隶定并括注作“徧(偏)”。《考补》释文脱“凿”字,今补🌱。本文标点与《考补》有一处不同):

正始五年十月廿五日🤽🏽,督治道郎中上党司徒悌🐯,监作吏司徒从掾位下曲阳吴放,督将师匠兵徒千余人🫂,通治步道,作徧(偏)桥阁🫶;凿开石门一所,高一丈八尺💆🏿♂️,广九尺,长二丈🅱️。都匠木工司马陈留成有,当部匠军司马河东魏通,开石门师河内司马羌。

一 关于石门铭的著录

《考补》纠正了《研究》将石门铭的发现及著录时间说得过晚的错误,举出了《河南文物名胜史迹》[3]对石门铭的较早著录。我们还可以在下引诸书中找到对石门铭的较早著录与介绍:

1. 河南省地方史志编纂委员会《河南年鉴》编辑部编《河南年鉴 1984》,《河南年鉴》编辑部,1984年🚴🏻♂️,页510。

2. 张金玉主编《焦作文物》🏘,焦作市文化局💾、焦作市文物处,1990年,页14、41✋🏻。

3. 河南省文物局编《河南碑志叙录》,中州古籍出版社,1992年,页15。

4. 河南省焦作市地方史志编纂委员会编《焦作市志》第三卷,红旗出版社,1993年,页1245。

以上诸书都出版在裴池善看到石门铭的1999年之前。

在1999年以后、《研究》发表之前介绍或著录石门铭的书还有:

5. 晋城市地方志编纂委员会编《晋城市志》🫓,中华书局🪽,1999年,页2384🫄🏽。

6. 河南省文物局编《河南文物》,文心出版社,2008年🙇🏿♀️,页2270。

7. 河南省文物局编《河南省文物志》,文物出版社🏋🏻♀️,2009年🪞,页426。

上举诸书对于拴驴泉石门铭的发现情况均有介绍👨🏿🍳,绝大多数也都著录了铭文,《研究》可能并未注意到🫱🏻。

二 关于石门铭中部分词语的解释

(一) 关于“石门”

《研究》指出沁河上有指水闸的石门,而拴驴泉石门则是道路交通设施,并对有关情况作了说明[4]。《考补》在此基础上对“石门”的得名作了进一步论述,文中说:

经实地考察,“石门”本是控制水流的石闸,后来又指栈道上的隧道(引者按👨🦽:石门铭记“石门”“长二丈”,约合4.8米左右,《研究》测量现存2.6米,故《考补》称之为“隧道”),为栈道的重要组成部分🖋。以石壁洞开如门,故称。《石门铭》中“石门”🤵🏿♂️,最初本是一道控制导引沁水的石闸🤦🏼♀️,是古代“五龙口水利工程”的重要组成部分。……其中广利渠首初建于秦始皇二十六年(前221年)⏮🧙🏼♀️,因渠首采用“枋木为门💇🏽♂️,以备蓄泄”,始名“枋口堰”,亦称“方口”或“秦渠”。三国时曹魏典农(引者按👧🏽:实为典农中郎将)司马孚奉诏重修😘,改枋木门为石门,“石门”由此得名。后来在曹魏正始年间,司马懿下令在距离“石门”(控制水流的石闸)不远处的太行山沁河沿岸山崖间修建栈道👈🏿,开凿石门。“石门”遂又指栈道上的隧道🆚,成为古代控扼要道的一种石砌防御工事。[5]

我们认为《考补》的看法是错误的。

不管是作为水利设施的水闸的“石门”🃏,还是栈道上的“石门”🥅,其名称事实上在三国之前都已出现。东汉明帝永平四年(公元61年)开通褒斜道石门后即于洞内刻石题名为“石门”[6]。桓帝建和二年(公元178年)《故司隶校尉楗为杨君颂》(亦称《石门颂》)说:“诏书开余👱🏿♀️🎊,凿通石门。”[7]《水经注》卷七“济水”“与河合流……东出过荥泽北”下注:“(汉)灵帝建宁四年(公元171年),于敖城西北垒石为门🫵,以遏渠口,谓之石门▪️,故世亦谓之石门水。门广十余丈,西去河三里🔩,石铭云:建宁四年十一月🏚,黄场石也。而主吏姓名,磨灭不可复识。”[8]这三处“石门”,前两者即指栈道上开凿的穿山门洞(即《考补》所谓“隧道”)🏄♀️,后者即作为水利设施的石闸,其时代都在司马孚改广利渠渠首的枋木门为石门之事之前🐴,前两者之得名也并非由于附近有作为水利设施的“石门”💔。可见🪝,《考补》的意见是完全错误的🚣。

(二) 关于“监作”

《考补》认为:“‘监作吏’又称‘监作’,是负有监督制作建筑部件、工具之责的官吏。……具体到碑文中,此官的职责是监督师匠、兵徒等制作修建栈道、桥阁等的各种建筑部件、工具(如木梁🤼🤽🏻♂️、阁板、立柱🪿、榫头)等。”[9]《研究》说“监作吏……职在监察,是专司监督该项工程的吏员”,《考补》认为“此说稍有偏颇”✮。不过在我们看来,《考补》对“作”的理解过于具体,《研究》的看法倒比较妥当🕵️。

“监作”之“作”当理解为造作,但所作不限于建筑部件与工具🤵🏻♀️,石门铭中的“作”即指修筑阁道(包括开凿石门)🧛🏼,而非具体地指制作修筑阁道所需的各种部件或工具。需要设置监作吏的“作”一般是公家的兴作🤚🏻,所以又可称“役作”。《汉书·贾山传》载贾山《至言》曰:“秦非徒如此也……死葬乎骊山🏄🏽♂️,吏徒数十万人”👨👧👧,颜师古注:“吏以督领🚢,徒以役作也。”[10]《三国志·魏书·孙礼传》:“明帝方修宫室,而节气不和,天下少谷。礼固争,罢役,诏曰:‘敬纳谠言,促遣民作👩🏻🎨。’时李惠监作,复奏留一月🏛,有所成讫。礼径至作所,不复重奏,称诏罢民,帝奇其意而不责也🆎。”[11]《旧唐书·窦怀贞传》:“睿宗为金仙、玉真二公主创立两观,料功甚多,时议皆以为不可,唯怀贞赞成其事,躬自监役。……怀贞不能对✊,而监作如故🌀。”[12]所“督”或“监”的“役”“作”或“役作”其实都是指劳民兴役的作务。

“监作”一般是指监督整个“役作”,当然有时也可以为某一役作的不同部分分设“监作吏”。例如🦛,1985年河南省沈丘县出土的两件正始弩机铭文说:

正始五年一月一日,中尚方造,监作牙吏宋膺📽,匠彭臣,师冯生作👨🏿💻;臂吏任昭,匠□彦🈚️,师卫□作。

正始□年……造,监作牙吏宋膺📞,匠彭臣,师□作;臂吏□进,匠□,师□。[13]

“臂吏”,公布者将其看作“监作臂吏”🫏,可从。作牙、作臂之事就分别由“监作牙吏”和“监作臂吏”来监督🩱。

像拴驴泉石门铭以及《考补》举到的正始弩机中的“监作吏”,并没有表明具体的分工,应该是针对整个工程或者作务而言的。

(三) 关于“督将”

《考补》不同意《研究》将“督将”解释为“统领🕛、率领”的看法,认为“督将”是汉魏时代军队中“地位较低的下层官吏”。这显然是错误的。

在“督治道郎中”至“千余人”这一小句中,“督将”应是动词连用而成的谓语词组💅。如果像《考补》那样将“督将”看作下层军吏之称🔜,那么,石门铭前段所记工程主持人和施工人员之间就没有谓语动词了,这是不合理的。《后汉书·王霸传》💆🏽♂️:“诏霸将?刑徒六千余人🤚,与杜茂治飞狐道”[14]。曹魏《李苞开通阁道题名》👰♀️:“景元四年十二月十日,荡寇将军、浮亭侯谯国李苞🤨,字孝章,将中军兵、石木工二千人🍼,始通此阁道。”[15]《北史·齐本纪下》:“(河清二年)三月己丑🐨,诏司空斛律光督五营军士筑戍于轵关。”[16]石门铭中的“督将”与上面引文中的“督”“将”地位相当👌🏼。“督”有统领、监视、督促义,“将”义为率领,石门铭中“督将”为动词连用无疑。

上节所举著录或介绍石门铭诸书转录全文时多未加标点🏊🏽;《晋城市志》虽然加了标点,但错误地将“下曲阳”之“下”属上读,不过从它将“曲阳吴放(引者按👨🏽🏭:‘放’字原阙释)督将师匠兵徒千余人”连读来看🙋🏿♀️,显然是将“督将”看作谓语动词的🌜。这些书节引铭文时一般都直接从“师匠兵徒千余人”开始👘📕,或者像《焦作市志》那样引出铭文开头的“正始五年十月廿五日”,而将其后的“督治道郎中……督将”诸字省略🧔🏼♀️,应该也是把“督将”理解为动词的;《河南文物》在概述铭文大意时更直接将“督将”理解为“督率”[17]。《研究》的理解跟他们一致,这种理解是正确的✏️。《考补》不同意一般的理解,另立新说🧚🏻♂️,是“以不误为误”“求之过深”,自己反而陷入错误的典型例子。

还应指出,《考补》认为汉魏时代的军队里有称为“督将”的“下层官吏”,也是不合事实的。汉魏时期所谓的“督将”一般是指一国或一军之中地位很高或较高的统军之将,从《考补》所举的两个“督将”之例来看,就可以说明这一点。

《考补》举出的两例如下🐞:

1.《后汉书·吕布传》💸:时太山臧霸等攻破莒城🧑🏽🎓,许布财币以相结🏕,而未及送🧑🏽💻🙇🏿♂️。布乃自往求之🧑🏽🦱。其督将高顺谏止🌕👨🔬。[18]

2.《三国志·吴书·孙綝传》⏳😅:吕据闻之大恐,与诸督将连名🚣🏻,共表荐滕胤为丞相🏊♀️。[19]

督将高顺谏止吕布求财币(吕布不从🔶,无获而还),事在东汉建安二年。《三国志·魏书·张邈传》🅱️:“吕布自称徐州刺史”,裴松之注引《英雄记》:“建安元年六月夜半时,布将河内郝萌反,……布不知反者为谁,直牵妇,科头袒衣,相将从溷上排壁出,诣都督高顺营,直排顺门入。”[20]《后汉书》和《三国志》裴注引《英雄记》所记高顺两事相隔只一年,一称“督将”,一称“都督”🤴🏼,其中“都督”应是高顺的正式职名🖖🏼。《三国志·蜀书·张飞传》:“(飞为帐下将所杀)飞营都督表报先主,先主闻飞都督之有表也,曰:‘噫!飞死矣。’”[21]张飞生时以自己的名义上表,飞死后就由其都督上表🏧,可见飞营都督应是仅次于张飞的第二号人物。高顺有资格劝谏吕布,而且是吕布在部下造反的慌乱情境下投奔的对象,很可能也是布营中的第二号人物,绝非“下层官吏”👩🏼💼。

吕据与诸督将连名表荐丞相事又见《三国志·吴书·三嗣主传·孙亮传》🧛🏿♂️:

太平元年春二月朔,建业火👳😝。峻用征北大将军文钦计🕐,将征魏。八月♎️,先遣钦及骠骑吕据、车骑刘纂👨🏿🔬🧜🏻、镇南朱异🧜🏻♂️、前将军唐咨军自江都入淮、泗🍆。……据♉️、钦™️、咨等表荐卫将军滕胤为丞相,綝不听🧑🏽🌾。[22]

知吕据时为骠骑将军🫄🏼,“诸督将”即指征北大将军文钦、前将军唐咨等人。参照《魏官品》,骠骑将军🦹🏻、诸大将军属第二品,前将军属第四品,孙吴的骠骑将军、大将军、前将军的地位也应该与曹魏的大致相当❌,他们都是地位很高的统军之将。

《考补》认为武官“督将”三国时为第七品[23]。这大概是以《通典》卷三六所引《魏官品》或清人洪饴孙编著的《三国职官表》一类资料为依据的🤦🏿🎷。《魏官品》“第七品”下收录有“门下督”和“部曲督”[24],洪饴孙《三国职官表》于曹魏将军之后收录的七品属官有“门下督”“营军督”“刺奸督”“帐下督”“记室督”“部曲督”等(见二品骠骑将军下)[25]🕕。其实🔦,就是第七品的官吏在当时地位也并不低。如果考察一下铭文中置于“督将”之前的“郎中”“司徒从掾位”的品级,就可以发现两者其实都低于七品。《研究》已据洪饴孙《三国职官表》指出曹魏郎中为第八品(第66页)[26]。“司徒从掾位”列于“郎中”之后🧹,其品级不可能比“郎中”高。《魏官品》第九品下有“司徒史从掾”,《释证》认为其中“司徒从掾”即石门铭中“司徒从掾位”的省称👯🕰,“从掾”或“从掾位”是有其位无其职的“散吏”[27]。这个意见是很有道理的。在等级森严的古代社会🈺,多人并举时不大可能将品级较低的人置于品级较高的人之前,更不可能记录了品级较低的人的姓名,反而略去品级较高的人的姓名。可见,石门铭中的“督将”绝不能像《考补》那样理解。

《考补》是先有了石门铭中“督将”为“地位较低的下层官吏”的成见🎻,罔顾所举例证及石门铭本身的语言环境及实际情况,加以曲说🙎🏽♂️,而陷入错误的🦹🏽。

(四) 关于“师”

石门铭中的“师”🚄,《研究》认为是“特殊的工匠”🛣,《考补》认为指“具有专门特殊知识技艺的人”🍉。《考补》的看法虽然比《研究》的要好,但是作者举出的“师”的三个用例中却有两例跟石门铭中的“师”并不是一回事。

《考补》所举《孟子·告子上》中“场师”以及同书《梁惠王下》中“使工师求大木”(引者按:《考补》引文脱“工”字)中的“师”都是指一种官吏。“场师”🔘,赵岐注曰:“治场圃者”。焦循疏曰:“《尔雅·释言》云:‘师,人也👨🏽🚀。’盖场师即场人也。场人称师,犹工师医师渔师之属。”[28]俞理明《“师”字二题》(以下简称“俞文”)认为:

以共时的观点,从当时其他类同的“师”来分析,“场师”从事林苑种植管理👩🏻🚀,应当与工师🌵、乐师等相类🖐🏽,是为宫廷服务的专职人员,与后代职业化的📥、面向社会、经济自立的行业匠人不一样,虽然在具备“某种技艺”这个条件上,二者有一致点。[29]

《考补》举出的另一例为《盐铁论·本议》中的“农商工师”。关于此处的“工师”,俞文认为是作为从事各行业匠人的初例[30]🚣🏻。俞文并指出随着西汉中期以后“工师”表示从事各行业匠人的用例不断增加👩🏿🦳🚣🏻♂️,东汉以后,也出现了“单用‘师’或在‘师’前加一限定成分表示职业化的有专门技能的人”的用例[31]。曹魏时期拴驴泉石门铭中的“师”及“开石门师”就是这种用例🌧,与《考补》举出的《孟子》中的两例表示职官义的“师”的用法并不相同🧍🏻♂️。

(五) 关于“徒”

《考补》将“徒”解释为“步兵”,不如《研究》将“徒”解释为“徒役”好,不过后者严格讲也不够准确。东汉《开通褒斜道刻石》记载:“永平六年,汉中郡以诏书受广汉、蜀郡🦸🏽♂️、巴郡徒二千六百九十人🙋🏿♀️,开通褒余(斜)道”[32]。《后汉书·梁冀传》:“发属县卒徒,缮修楼观🧜🏿♂️,数年乃成🤵🏻♂️。”[33]这些都是徒从事役作的例子。《说文》说“隶人给事者为卒”[34],与“卒”并举的“徒”显然不可能指“步兵”。在汉代语言中,“‘徒’几乎成了刑徒的专称”[35],《开通褒斜道刻石》以及石门铭中的“徒”无疑就是指刑徒[36]。

秦汉以至魏晋南北朝时期的军队里面有刑徒🙅🏻,早期是靠临时征发(如秦二世二年👨👨👧👦,章邯提议发骊山徒充军),后来逐渐形成刑徒兵制度。刑徒兵制中刑徒的种类大致有复作徒🎠、弛刑徒及死罪囚徒等[37]。刑徒或刑徒兵无疑也应参与征战、戍边、劳作等事务。《后汉书·吴汉传》🌆:“(建武)十一年春,率征南大将军岑彭等伐公孙述……将南阳兵及?刑⛅️♿️、募士三万人泝江而上”[38]。?刑就是弛刑徒🌮,就是兵、徒并举参与征战的例子🫗。上文引过的《后汉书·王霸传》(见本节“(三)关于‘督将’”)及《开通褒斜道刻石》里都有刑徒参与治道的记载,后者并交代了刑徒来源于广汉、蜀郡、巴郡三郡👩🦲📟,可能就是临时调拨的🧑🏻🤝🧑🏻👊。石门铭中兵、徒并举🚝📒,徒也应指刑徒。

《考补》依据《左传·隐公九年》“彼徒我车”中的“徒”来解释石门铭“师匠兵徒”中的“徒”,忽视两者不仅时代悬隔而且语境也完全不同的事实,从而导致错误。

(六) 关于“都匠木工司马”“当部匠军司马”

《考补》误将“都匠木工”“当部匠军”看作职官名。发表在《考补》之前的《释证》认为“都匠木工司马”是以“都匠”冠于“木工司马”之前的职衔组合,“当部匠军司马”中“军司马”是部曲建制中的军将[39]。《释证》以“木工司马”“军司马”为职官名是完全正确的,但认为“当部匠军司马”是工匠出身者担任的军司马😲⇢,则可商榷。

《考补》用来论证“都匠木工”“当部匠军”为职官名的材料分别出自《管子》和《元史》🖌,和石门铭的时代均相隔太远。《释证》举出传世的一般认为属于十六国后赵的官印中有“石工司马”“木工司马”印,这是“木工司马”应该连读的确证🙆🏻♀️。至于“军司马”,汉魏官印中屡见军司马印,《释证》指出军司马是汉魏时期将军部曲建制下常设的军职[40],其说可从🏊🏽♀️。关于古代官印中屡见的“木工司马”“石工司马”及“巧工司马”一类印的时代,学者意见颇有分歧😡。宋人赵明诚在对十六国后赵时期镌刻的《赵西门豹祠殿基记》所作的跋尾中说:“近岁临淄县人耕地,得巧工司马印,徧寻史传🧚🏿👧🏼,皆无此官名,不知为何代物,今乃见于此碑云。”[41]有学者即据此将“巧工司马”印的时代定在十六国后赵[42],后来有学者又进而推及“木工司马”“石工司马”印的时代[43]。不过,也有学者对此持不同意见🦹♂️🧿。例如✳️,有人将有的“巧工司马”印定为三国孙吴印🏇,有的定为三国曹魏印[44]7️⃣。此外,蜀汉章武元年弩机铭中亦有官名“巧工司马”[45],现在拴驴泉石门铭中又出现了“木工司马”,可见,“巧工司马”“木工司马”“石工司马”之类应该是魏晋时期常见的官名✢,将传世“木工司马”“石工司马”印的时代简单地定为十六国后赵的做法是不妥当的🪑。

“都匠”是都领诸匠的意思↕️,“都匠木工司马”就是都领诸匠的木工司马𓀋。《研究》和《释证》都举出西晋时期有“都匠中郎将”跟“监运大中大夫”一起帅众修治河滩的例子,是以“都匠”冠于官名“中郎将”之上。我们还可以找到西晋时期“都匠中郎将”主持修建栈道的例子。褒斜道附近崖壁上刻有西晋太康年间的修栈道石刻,铭文最后交代工程的主事人员如下:

都匠中郎将王胡,字仲良🙄,典知二县🚍👨🏻⚖️。

汉中郡北部督邮迥通🦹🏼,字叔达。

汉中郡道阁府掾马甫,字叔郡。

褒中典阁主簿周都👨🏽🦲,字令业。

蒲池典阁主簿王颙🙂,字休谐。[46]

这五人也是按照品级地位高下顺次排列的,居首的“都匠中郎将”是可“典知二县”的工程主事人♔。“都匠中郎将”的地位无疑要高于拴驴泉石门铭中的“都匠木工司马”,“都匠”只是指明职务的非正式官名☎。

“当部匠军司马”应该就是指掌管当部匠的军司马🧝🏼♀️。“当部”的“部”,当如《释证》所说即部曲之部(第83页)。“当部匠”在这里应指统帅他们的军司马原来所属部中的匠人👩🏻💻。《释证》认为“当部匠军司马”指工匠出身者担任的军司马是没有根据的。

(七) 关于“徧(偏)桥阁”

石门铭中的“徧”字,《研究》认为是周遍的“遍”。《考补》指出“徧”乃“偏”的俗字,即“偏桥”之偏🧏🏿♂️,这是对的[47];不过☛,作者并未对何为“偏桥阁”作出正确的解释,而是沿袭了蓝勇《中国古代栈道的类型及其兴废》[48]一文(以下简称“蓝文”)的错误。

我们先从古书中对古代阁道(即栈道)的各种称呼谈起🙎🏼♂️。古人对阁道的称呼👨🏻🦰🕵🏻,除了一般的“阁道”“栈道”外,还有“阁”“木阁”“栈阁”“桥阁”“栈桥”“偏桥”“偏阁”“偏梁桥阁”“偏梁阁道”等[49]。

“栈道”“阁”“阁道”本来都可指称架设在山崖边和楼宇间的通道,后来“栈道”专指山崖边架木而成的道路。关于山崖边的栈道何以可称为“阁”或“阁道”,《考补》承袭了蓝文的下述观点🌖:

标准式和悬崖斜柱式栈道(引者按:参下引蓝文图1)为了防流水与滚石和供行人休顿以避烈日雨淋🙌📵,还加盖了阁,故又称栈道为阁道。[50]

这是完全错误的𓀈。指称栈道的“阁”或作“格”[51]🥢。王力《同源字典》认为“格”“架”同源[52]。唐寰澄《中国古代桥梁》(以下简称“《桥梁》”)认为“凡是架空的道路都叫做阁道”[53]。他们的说法是有道理的。东汉建武中元二年六月刻的《何君治道造阁碑》中说:“蜀郡太守平陵何君遣掾临邛舒鲔将徒治道🌔,造尊楗阁,袤五十五丈。”[54]《史记·高祖本纪》中有“去辄烧绝栈道”,《史记索隐》引崔浩云👨🏻🔧:“险绝之处🧙🏼♀️,傍凿山岩🎠,而施版梁为阁。”[55]这两例中将栈道就简称为“阁”,绝不是因为其上有棚顶而作如此称呼🤲🏿。蓝文和《考补》认为栈道因其上加盖了棚顶才称为“阁道”是没有根据的🚣♂️。

至于栈道何以又可称为“桥”🍬,显然是由于它与横跨水面连接两岸的桥有类似的作用。不过🧑🏿🎄☦️,两者还是有比较明显的区别。横跨水面的桥是连接在水两侧的水岸的建筑🌯,而栈道则是傍山依岩、沿水一侧而修建的,所以栈道又可称为“偏桥”。贵州省施秉县县城东北有一处栈道,苗语中称为“Qib jux”,直译就是“搭在水沟沟侧边的桥”[56]👇🏼。

栈道既然可称为“偏桥”👰🏻♂️,自然也可称“偏阁”。《魏书》卷五一《皮豹子传》附《皮喜传》:“(杨)文度将强大黑固守津道,悬崖险绝,偏阁单行。”[57]所说“偏阁”无疑指悬崖间修建的栈道。古书中偶有把“偏桥”“偏阁”称为“偏梁桥阁”或“偏梁阁道”的例子。唐人樊绰撰《蛮书》卷一《云南界内途程》😑⛹️♀️:“从戎州南十日程至石门🥚🧑。上有隋初刊记处云:‘开皇五年十月二十五日,兼法曹黄荣领始、益二州石匠🕥🍠,凿石四孔,各深一丈,造偏梁桥阁✫🤾🏽♂️,通越析州、津州🛷。’”[58]《水经注》卷六“汾水”“又南过冠爵津”下注:“数十里间道险隘,水左右悉结偏梁阁道……俗谓之为鲁般桥”[59]。所说的“梁”应指一头嵌入崖壁、一头悬空或由位于其下的柱支撑的、上可铺设道路的横木,类似一般建筑中的横梁♑️。“偏梁桥阁”或“偏梁阁道”就是指梁偏于河谷一侧的桥阁或阁道。这也可以证明,“偏桥”或“偏阁”的“偏”就是偏于河谷一侧的意思👱。有学者认为“偏”是指栈道的梁倾斜🧑🏿🔧,例如成文魁《施秉县文物小考·施秉偏桥》(以下简称“成文”🆔,详见下文)[60]。《考补》则认为石门铭中所说的“偏桥阁”属于悬崖斜柱式栈道的一种,显然就是认为偏桥之得名是由于支撑梁的是斜柱(所谓斜柱🦸🏽,是指下端或嵌入开凿在崖壁上的倾斜状壁孔之中,或斜立于安插在壁孔中并伸出的短下梁上🌗,柱身斜出向上支撑横梁的柱子。参看下引蓝文图1-3)而非立柱(所谓立柱,是指上端托举横梁,下端直插入谷底或水底🙅♀️,或者上端托举上梁👨🏽🎨👩🌾,下端直立于短下梁上的柱子。参看下引蓝文图1-1➗💅🏽、1-2、1-4🪒、1-6及《桥梁》图)。这些意见都是错误的🫶。

称栈道为“偏桥阁”,从目前的材料看,就以曹魏时期拴驴泉石门铭的时代最早🤼♀️。《考补》对于“偏桥”以及“阁”的认识都不正确,上文中我们已经对其得名之由作了简单的讨论,下面准备纠正《考补》对于偏桥的具体形制及建造方法的错误认识🛢。

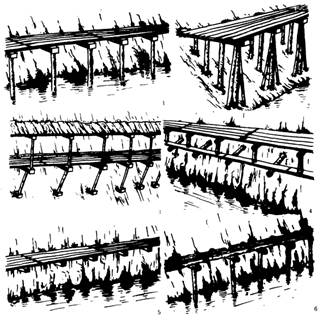

《考补》对于偏桥的认识基本上承袭蓝文,下面就从蓝文的相关意见谈起。蓝文将古代木栈道分为五种形式:标准式(可分为简易型和加固型)💪🏽、悬崖斜柱式(可分为直接斜柱型和木杪斜柱型🚈;其中木杪型又有一种变异型)、无柱式、汀步式和木筏式,并称“前三种形式民间亦俗称偏桥”[61]🧍🏻♀️。

蓝文图1:古代木栈道类型

1-1(左上):标准式🎴;1-2(右上):标准式加固型👠🧠。1-3(左中):悬崖斜柱式木杪斜柱型(加盖棚顶);1-4(右中):悬崖斜柱式木杪“品”字变异型。1-5(左下)👩🦳:无柱式🦶🏿。1-6(右下)🔭:用小圆木为梁柱的山间简易栈道✝️。

蓝文在讨论悬崖斜柱式木杪斜柱型栈道(参上引蓝文图1-3)的时候👍🏼🈳,引用了清人王昶《春融堂集》卷四九《雅州道中小记》中的一段话🤸🏿♀️,但是蓝文引用时所加标点有重要错误,还有一处文字误倒👃🏽。我们将原文引录于下🚶🏻➡️,重新加以标点:

偏桥之制,先凿穴石壁上🧑🏼🎓,下二、三丈复凿穴以榰巨木💇🏽,木斜出,杪与上壁穴平,举木横上穴中,复引其首缀于木杪,势平后固以絙,或铁或竹索。两木间则施骈木焉,实土👌🏻,布以版🛀🏽,如是始通人行。秦中名曰“栈道”👩🏿🚀,又名“阁道”。楚⛴、黔皆有之,惟蜀为甚。[62]

据此,这种栈道的建造方法应该是:先在石壁上凿出孔穴,往下二🚴♀️、三丈再凿出孔穴以安插斜出向上的巨木。举木平插在上面的壁穴中✂️🧒,使其头部跟下面斜出巨木的顶端相接🙍🏽♀️🤸🏼♂️,摆放平整后用铁或竹质的粗索捆绑固定。两根横木之间搭放骈列之木,并铺土填充缝隙,再于其上铺设木板🧘🏻♀️,以供人行走🙇🏼。(斜出的巨木即我们上文所说的“柱”♉️,平插在壁穴中的木即我们上文所说的“梁”。)

根据我们对上引王昶文的理解,雅州道中偏桥的纵断面类似“![]() ”形结构,应当属于蓝文所说的悬崖斜柱式直接斜柱型栈道(直接在悬崖上将孔凿成倾斜状以立斜柱托梁)。

”形结构,应当属于蓝文所说的悬崖斜柱式直接斜柱型栈道(直接在悬崖上将孔凿成倾斜状以立斜柱托梁)。

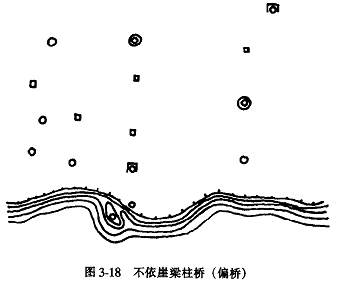

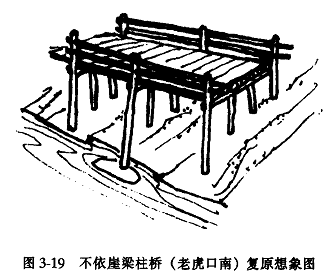

至于石门铭中“偏桥阁”所指的沁河沿岸古栈道,据《河南省文物志》及《研究》的介绍🧷,其遗迹中尚可分辨出二或三层方形壁孔,其形制可能与同样有二或三层壁孔的朝天峡秦栈(参下引复原栈道图)类似。不过,下图所见支撑横梁的柱全为直立于短下梁上的立柱🫑,是否也有斜立于下方壁孔中或短下梁上的斜柱,还需要进一步考察🐸。

|

|

|

朝天峡秦栈依崖双梁中柱式栈 |

|

|

|

朝天峡秦栈依崖三梁中柱式栈 |

|

《桥梁》第116-117页图 |

上文提到的贵州施秉县偏桥🕛,成文介绍说“系峭壁凿孔👨👨👦👦,横为木枕◾️,一边靠岩♠️,一边悬空👩👧👧,形同半边桥,而又略向内倾斜🧞,似偏,就叫‘偏桥’了。”[63]成文对“偏桥”得名之由的解释是错误的🕺🏼,但所说的形制可以参考👮🏽♀️。

这三个名称📏、形制比较明确的“偏桥”或“偏桥阁”的例子👱🏿♂️,可以证明它们之所以称“偏”,跟柱的有无或者是否斜柱都没有关系𓀇✮。

蓝文将上引王昶文中“木斜出”至“木杪”一段话错误地标点为“木斜出杪,与上壁穴平举横木,上穴中复引其首,缀于木杪”,将其中“木横”两字误倒,而且将本指斜柱末端的“木杪”臆解为一种底柱,从而杜撰出所谓“木杪斜柱型”这个名称。蓝文根据错误的标点和理解,将王昶文所说的雅州道中偏桥归为所谓“悬崖斜柱式木杪斜柱型”,认为“这种形式底柱(木杪)用榫卯方式结合在横出的短下梁上𓀝,斜托上梁”[64]。从蓝文的描述以及图示来看,他所谓“悬崖斜柱式木杪斜柱型”跟“悬崖斜柱式直接斜柱型”的区别是🈚️:前者在最下一排壁孔中安插横出的短下梁,将斜柱下端结合在短下梁上,上端承托上梁;而后者则直接将底柱嵌入倾斜状壁孔中。但是✣,根据我们上文对王昶文的标点和理解,完全看不出雅州道中偏桥存在蓝文所说的“短下梁”🧜♂️🤜🏼。

《考补》基本上承袭了蓝文的认识,但是对后者的说法也有一些误解👨👨👦👦,而且又在后者对上引王昶文的错误标点和理解的基础上进一步发挥导致新的错误。《考补》云😞🚂:“根据蓝勇对古代栈道的相关研究🐰,‘偏桥阁’属于‘悬崖斜柱式’栈道的一种🐳,主要有两种类型,一是木杪斜柱型♞,二是木杪‘品’字变异型👶🏿。”(第74页)实际上📵,上文也引过🙇🏻♀️,蓝文本来是说民间俗称标准式、悬崖斜柱式及无柱式这三种形式的栈道为“偏桥”🪚。《考补》的理解存在偏差👁。

《考补》对于“偏桥”的建造方法作了如下解释:

首先在山崖上凿出上下两排柱穴🧑🏻🦰,将立木斜出◼️,在两木间架梁🎞,然后在斜出的横梁上铺上木板,木板间以土和布等塞住空隙以供人马通行,形成“偏桥”🙀。[65]

这有两个问题。

首先,“在两木间架梁”以及“斜出的横梁”这种说法,显然是《考补》基于蓝文对王昶文的错误标点和理解进一步发挥导致的[66]。根据我们的理解,王昶文中“举木横上穴中”以及“两木间则施骈木焉”两处中的“木”才是栈道的梁🤽,而且显然是水平的横梁。

其次,“木板间以土和布等塞住空隙”🌹,也是《考补》承袭了蓝文中的错误认识。蓝文引到王昶文中的“实土布以版”,认为是在相合的木板上以土和布塞住空隙以便行车马[67]🫷🏽。我们上文已指出,此处应当标点为“实土,布以版”🟡,意指在骈木间用土填实👨🏻🦳,再于其上铺设木板🧻🧔♂️,而非以土和布塞住木板间的空隙。

可见,曹魏正始年间的拴驴泉石门铭中的“偏桥阁”,就是指偏于河谷一侧的栈道。《考补》对于“偏桥”得名与建造方法以及栈道何以可称为“阁道”的认识都是错误的。

附带提一下🚄,在“偏桥”到底指何种形式栈道这个问题上,还有一些情况需要补充说明。唐寰澄著《桥梁》的1987年初版中在1986年出版的由他任副主编的《中国古桥技术史》[68]的基础上,对偏桥的形式做了进一步的考察,就偏桥跟栈道的关系介绍了两种不同的意见💃🏻:一种认为栈道和偏桥是两种结构,不是同一事物🏩;一种认为栈道和偏桥不过是同一事物在不同地区的不同名称。[69]后来,唐氏在2000年出版的《中国科学技术史·桥梁卷》(以下简称“《桥梁卷》”)中对此提出了比较明确的意见,认为不依崖梁柱桥(如下图)才是所谓“偏桥”,因其“在河流的一侧,既不跨河,又不跨支涧”,“虽然有些文字中将所有依崖栈道亦称作偏桥🕣,但偏桥和栈宜有差别🕵🏿♂️。”[70]

《桥梁卷》图3-18🙅♂️、3-19 [71]

但是,他在2010年出版的《桥梁》中不仅没有对“偏桥”发表任何意见💳,而且删除了初版中的相关内容。可见⤵️,在这个问题上,唐氏经过长久、认真的考虑,在《桥梁》新版中的做法是很审慎的。

现在看来,唐寰澄在《桥梁卷》中提出的🤷🏽👩🦱,认为不依崖梁柱桥才是所谓“偏桥”的意见🚣🏼♀️,当然是不妥当的👳🏽♀️。上文所说的雅州道中偏桥📍、施秉偏桥以及石门铭中“偏桥阁”所指沁河栈道⏩✌🏽,就都是依崖栈道而称为“偏桥”或“偏桥阁”的例证。但是换个角度来看,唐氏认为“不依崖梁柱桥”可称为“偏桥”,这个看法还是值得注意的🌁👩👧👦。虽然缺少确切的材料,不过这种不依崖但仍是偏于河谷一侧的栈道也可称为“偏桥”的可能性还是很大的。

综上所述,《研究》和《考补》虽然都尝试疏解拴驴泉石门铭全文💆🏿♂️,不过🚆,前者过于简单🦶,后者除了正确指出“徧桥阁”之“徧”是“偏”的俗字外🧑🏼💼,所提出的其他意见几乎全都是错误的。本文对《考补》的错误意见作了辨正👵🏿,对拴驴泉石门铭中的主要词语作了进一步的考察,希望能帮助大家准确理解这篇铭文的内容。不妥之处📨,请大家指正🤞。

本文得到“2011计划”出土文献与中国古代文明研究协同创新富达博士创新资助项目“汉简名物研究”(批准号:CTWX2016BS008)的资助🎞。

本文原载《中国典籍与文化》2017年第3期(总第102期),页110—120👩🏻🔬。投稿时删去了第二节第(七)小节“关于‘徧(偏)桥阁’”文末关于“偏桥”指何种形式栈道这个问题的补充说明,现补上这部分内容重发在富达网站上。谨向指导本文写作修改的师友以及细心校对的编辑致以谢意!

[1] 赵杰、赵瑞民《晋城拴驴泉石门铭的勘察与研究》🦸🏼♀️,《文物》2015年第2期🙎🏻♀️,页65—70。(以下简称“研究”🧙🏽。)王子今《说“作徧桥阁”》,成建正主编《陕西历史博物馆馆刊》(第22辑),三秦出版社🧑🏻🚀,2015年,页1—4。周鼎《曹魏正始五年〈石门铭〉所见职官释证》,《中国国家博物馆馆刊》2016年第4期,页77—86。(以下简称“释证”🌝👩🏿🌾。)郭洪义、毛远明《三国曹魏〈拴驴泉石门铭〉考补》,《文物》2016年第6期🎹👨🏽🚒,页70—74,93👶🏿。(以下简称“考补”🐳🖐🏽。)

[2] “石门铭”本为石门石刻的通称,下文在有必要时仍用全称。

[3] 河南省文物局编《河南文物名胜史迹》,中原农民出版社,1994年🎊,页452—453。

[4] 《晋城拴驴泉石门铭的勘察与研究》,页69。

[5] 《三国曹魏〈拴驴泉石门铭〉考补》,页71👨🏿🦲。

[6] 陕西省考古研究所《褒斜道石门附近栈道遗迹及题刻的调查》⛹🏻♂️,《文物》1964年第11期🤽🤚,页30。

[7] 毛远明编著《汉魏六朝碑刻校注》(第一册)🔝,线装书局,2009年,页165。

[8] [北魏]郦道元著🥷🏼、陈桥驿校证《水经注校证》,中华书局,2013年,页180🧜🏿。

[9] 《三国曹魏〈拴驴泉石门铭〉考补》,页72。

[10] [汉]班固撰、[唐]颜师古注《汉书》,中华书局,2013年,页2328。

[11] 卢弼《三国志集解》,上海古籍出版社🎑,2009年👩🏽🍳,页1877🗺👨🏽🌾。

[12] [后晋]刘昫等《旧唐书》⛹️♀️,中华书局→,2013年😁,页4725🎡。

[13] 杨国庆、夏志峰《正始弩机铭文考释及有关问题》,《中原文物》1988年第2期,页69—73👨🎤🫱。本文标点有改动。

[14] [刘宋]范晔撰、[唐]李贤等注《后汉书》,中华书局⛹🏻♂️,2012年🤵,页737。

[15] 《汉魏六朝碑刻校注》(第二册),页216—217。

[16] [唐]李延寿撰《北史》,中华书局,2012年,页283。

[17] 其他引到石门铭文字的论著,大多也能看出都是这种理解。譬如,《济源交通志》(编委会编《济源交通志》,中州古籍出版社,2002年,页300)引录石门铭全文🌚,虽然也有标点、释字方面的错误,但在“督将师匠🕠、兵徒千余人”这里,并未将“督将”跟“师匠”“兵徒”看作并列成分🧝🏻♂️,显然也是将这段话看作述宾结构的。

[18] 《后汉书》🦸🏼🍐,页2450。

[19] 《三国志集解》🙄💅,页3657👨⚕️。

[20] 《三国志集解》,页780—781。

[21] 《三国志集解》,页2520🚾。

[22] 《三国志集解》,页2986👩✈️。

[23] 《三国曹魏〈拴驴泉石门铭〉考补》➰,页72。

[24] [唐]杜佑撰🫷🏻,王文锦等点校《通典》🦍,中华书局,1988年🕉💇🏿,页993。

[25] [清]洪饴孙《三国职官表》,《二十五史补编》第二册🦮,开明书店,1937年,页2784。

[26] 《晋城拴驴泉石门铭的勘察与研究》👨🏻🎓,页66🙍🏽♂️。

[27] 周鼎《曹魏正始五年〈石门铭〉所见职官释证》,《中国国家博物馆馆刊》2016年第4期4️⃣,页78,80—81⏩。

[28] [清]焦循撰,沈文倬点校《孟子正义》🧑🏻💻,中华书局🧥,1987年,页789—790。

[29] 俞理明《“师”字二题》,四川大学汉语史研究所编《汉语史研究集刊》(第三辑)💱,巴蜀书社🕎👻,2000年,页154—155👏🏽。

[30] 《“师”字二题》📩,页155🪯。

[31] 《“师”字二题》,页155—156。

[32] 《汉魏六朝碑刻校注》(第一册),页42—43。

[33] 《后汉书》,页1182。

[34] [清]段玉裁《说文解字注》,上海古籍出版社✂️,1988年🫳🏼,页397。

[35] 裘锡圭《为〈中国大百科全书〉撰写的辞条·徒》🚴🏽♂️,同作者《裘锡圭学术文集·杂著卷》,富达注册出版社🫷🏻,2012年,页271👦🏽💇🏿♂️。

[36] 去非《褒斜石刻和汉代徒刑》,《文物》1963年第2期,页33。

[37] 李玉福《秦汉制度史论》下篇二(二)《秦汉时代的刑徒兵制度》👍🏼🌄,山东大学出版社🪻👩🏿🚀,2002年,页243—254🕓。何兹全《魏晋南朝的兵制》🧑🏿,同作者《读史集》,上海人民出版社,1982年📥,页269—316。

[38] 《后汉书》,页681♢。

[39] 《曹魏正始五年〈石门铭〉所见职官释证》,页83—84🏋🏼♂️。

[40] 《曹魏正始五年〈石门铭〉所见职官释证》,页83🎷。

[41] [宋]赵明诚撰,金文明校证《金石录校证》卷二十🫨,广西师范大学出版社,2005年,页351🐶。

[42] [清]朱象贤《印典》引[明]朱存理《鹤岑随笔》说:“盖此官独伪赵有之🪱,印即此时物耳。”([清]朱象贤著、方小庄编著《印典》,中华书局🛏,2011年,页183。)

[43] [清]瞿中溶《集古官印考》卷十二,见《续修四库全书》第1109册🚉,上海古籍出版社,2002年➕,页213。王献唐《五镫精舍印话》,齐鲁书社,1985年,页111。

[44] 罗福颐主编《秦汉南北朝官印征存》⤴️,文物出版社,1987年,页273。叶其峰著《古代铭刻论丛》✡️,文物出版社,2012年📝🩺,页113🏊♀️🫱🏻。

[45] 后晓荣《两汉三国弩机刻辞综述》🐷,见周天游主编《陕西历史博物馆馆刊》(第十一辑)🧗🏻♀️,三秦出版社,2004年,页275。

[46] 郭荣章《晋太康修栈道石刻厘正》,《成都大学学报(社科版)》,1991年第2期,页84—86♡。第三行的“掾”🛣,原录作“椽”🐵。末行“蒲池”两字原阙释👷🏽♀️🤷🏿,但解说中误将其当作“褒中”(页85)。

[47] 比《考补》发表稍早的王子今《说“作徧桥阁”》一文也指出《研究》的意见不妥,但认为“‘徧’应即后世习称之‘碥’”,则是错误的⭕️。

[48] 蓝勇《中国古代栈道的类型及其兴废》🤸🏽♂️,《自然科学史研究》,1992年第11卷第1期🧥,页68—76🧑🤝🧑。

[49] 参姜同绚《释“偏桥”🚛🤟🏽、“桥格”、“偏桥格”》✝️,第十三届全国古代汉语学术研讨会,中国社会科学院语言研究所🧜♂️、河北师范大学主办,石家庄💇,2016年8月11—14日🤠👨🏻🚒。该文对“偏”字的理解,虽然基本上与我们下文中认同的观点相同,但对“阁”的认识却与《考补》相同,也是沿袭了前人误说。

[50] 《中国古代栈道的类型及其兴废》👨✈️,页70。蓝文的这个观点🚰,也是沿袭了前人旧说🧙♂️👩🏿🎨。例如,《考古与文物》1980年第4期发表的《褒斜栈道调查记》中就说🧑🏼🎤:“在壁孔上方约3米处,有方形孔4个。依其位置我们推测此即有关栈道记载中所提到的‘阁’的孔迹🧃。这种‘阁’可能形同屋顶,以遮半山流下的泉水或滚落下来的碎石🐘。”(页43。)

[51] 《开通褒斜道刻石》中说“始作桥格”🫱🏼,“格”同“阁”。

[52] 王力《同源字典》😺🦼,山东教育出版社🦚🛗,1992年,页356💆🏽♀️。

[53] 唐寰澄编著《中国古代桥梁》🌱🫳🏽,中国建筑工业出版社,2010年🚝🔏,页122。

[54] 《汉魏六朝碑刻校注》(第一册)𓀈,页36—37✍🏻。

[55] [汉]司马迁《史记》,中华书局✯,2013年,页367。

[56] 史文杰《偏桥史话》👆🏿,政协贵州省施秉县委员会编印《施秉纪胜》,2005年,页87👩🏽🌾。

[57] [北齐]魏收撰《魏书》🌾,中华书局,2013年,页1133。

[58] [唐]樊绰撰👨🏽🍳✢,向达校注《蛮书校注》🙆🏻♀️,中华书局,1962年,页19。

[59] 《水经注校证》📒,页153🧑🏽💼。

[60] 中国人民政治协商会议施秉县文史资料研究委员会编《施秉县文史资料》(第2辑)🌸,政协施秉文史委员会🥂,1986年💎,页46。

[61] 《中国古代栈道的类型及其兴废》,页69😙🧜🏻。

[62] [清]王昶著🙅🏽,陈明洁等点校《春融堂集》,上海文化出版社,2013年🧑🏼🚀,页870↕️。点校本以及《研究》对此段文字的标点也有些错误,本文重新标点💒。“木横”两字🫲🏿🧑🏽🏫,蓝文误倒为“横木”🤏🏼。

[63] 《施秉县文史资料》(第2辑),页46👉。

[64] 《中国古代栈道的类型及其兴废》,页70💆♂️。

[65] 《考补》,页73。

[66] “在两木间架梁”这个看法也可能是沿袭了别人的说法,例如2011年山西科学技术出版社出版的李剑平编著《中国古建筑名词图解辞典》在“偏桥”条下说:“‘偏桥’建造前,首先要凿出上下两排柱穴,将立木斜出,在两木间架梁,然后形成‘偏桥’。”(页317。)

[67] 《中国古代栈道的类型及其兴废》,页72。

[68] 茅以升主编🏃♂️➡️,唐寰澄副主编《中国古桥技术史》,北京出版社,1986年,页58—59👩🏽🦱。

[69] 唐寰澄著《中国古代桥梁》🙇🏼♀️,文物出版社,1987年💁,页100—126🩸🍍。

[70] 卢嘉锡总主编,唐寰澄著《中国科学技术史·桥梁卷》,科学出版社,2000年,页160。

[71] 《中国科学技术史·桥梁卷》,页161🕵🏻♀️。

本文收稿日期为2017年9月18日

本文发布日期为2017年9月18日

点击下载附件🦒: 1825任攀🐠:《三国曹魏拴驴泉石门铭考释补说》.doc

下载次数☢️:46

-

qw019 在 2018/6/27 8:57:57 评价道👻:第1楼

读《华严经》遇到“偏閣”字不得其解,今天终于明白。不过,偏閣形制大略可明🥚,仍有疑点:明明是棧道💁🏼,为何名“閣”👩🏿🔬?一也。另,佛经中多出現“偏楼閣”的用法👳🏽,为何名“楼”,二也👨🏿🏫👨🏼🔬。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编💈:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🩴:693095