談清華七《越公其事》簡三的幾個字

(首發)

蘇建洲

彰化師大國文系

簡3云🤾🏼♂️:![]() (吾)君天王⟹,以身被甲

(吾)君天王⟹,以身被甲![]() (胄),

(胄),![]() (敦)力(飭)[1]

(敦)力(飭)[1]![]() 鎗(槍),疌(挾)弳秉

鎗(槍),疌(挾)弳秉![]() (枹),

(枹),![]() (振)鳴【三】

(振)鳴【三】

《越公其事》某些用字比較特別,比如甲冑的?“甲?”都作👩🏽🏫:

(字形表217頁)

(字形表217頁)

與其他楚地竹簡作?“![]() ?”不同。《清華一?耆夜》05?“

?”不同。《清華一?耆夜》05?“![]() 士奮刃?”,復旦大學出土文獻與古文字研究富达研究生讀書會指出🙎♂️:

士奮刃?”,復旦大學出土文獻與古文字研究富达研究生讀書會指出🙎♂️:

“刃”,原簡作![]() ◻️,整理者作“甲”,似將此字看作甲胄之“甲”🚶🏻♀️。按楚簡

◻️,整理者作“甲”,似將此字看作甲胄之“甲”🚶🏻♀️。按楚簡![]() 🧗🏻♀️、

🧗🏻♀️、![]() 等形皆爲甲乙之“甲”,甲胄之“甲”則均作“

等形皆爲甲乙之“甲”,甲胄之“甲”則均作“![]() ”,兩不相混。此字釋“甲”不可信。當為“刃”字。此字由於處在竹簡斷裂處,所以有些筆劃殘損不清🥄,但細審圖版仍然可以看出是“刃”字🕛。郭店《成之聞之》簡35之“刃”字作

”,兩不相混。此字釋“甲”不可信。當為“刃”字。此字由於處在竹簡斷裂處,所以有些筆劃殘損不清🥄,但細審圖版仍然可以看出是“刃”字🕛。郭店《成之聞之》簡35之“刃”字作![]() ,可作參考。[2]

,可作參考。[2]

讀書會指出《耆夜》的字形當釋為?“刃?”🛂,這是很對的🦛。而他們所指出的?“楚簡![]() 、

、![]() 等形皆爲甲乙之?‘甲?’,甲胄之?‘甲?’則均作?‘

等形皆爲甲乙之?‘甲?’,甲胄之?‘甲?’則均作?‘![]() ?’,兩不相混。?”確實是我們以往的認識。陳劍先生也指出👧🏼:

?’,兩不相混。?”確實是我們以往的認識。陳劍先生也指出👧🏼:

曾侯乙墓竹簡文字畢竟不是楚國文字,時代又更早,其用字習慣跟後來大量戰國中期用字習慣多相近的典型楚簡有所不同,也實屬正常。同類情況的顯著例子如🤴,包山簡🔬、天星觀簡等楚簡以?“![]() ?”、?“

?”、?“![]() ?”字表示甲胄之?“甲?”,?“甲?”字則用作天干字而不用作甲胄義(上博竹書亦同)🩶;用?“

?”字表示甲胄之?“甲?”,?“甲?”字則用作天干字而不用作甲胄義(上博竹書亦同)🩶;用?“![]() ?”、?“

?”、?“![]() ?”或?“

?”或?“![]() ?”表示?“甲?”見於兩周銅器銘文,乃是傳統的用字習慣。而曾侯乙墓竹簡則皆用?“甲?”字兼表?“甲胄?”之?“甲?”與天干字之?“甲?”🛂,不用?“

?”表示?“甲?”見於兩周銅器銘文,乃是傳統的用字習慣。而曾侯乙墓竹簡則皆用?“甲?”字兼表?“甲胄?”之?“甲?”與天干字之?“甲?”🛂,不用?“![]() ?”、?“

?”、?“![]() ?”或?“??”字🧑🏻🍳。[3]

?”或?“??”字🧑🏻🍳。[3]

看起來《越公其事》對於{甲}的用字習慣與曾侯乙墓竹簡是相同的🏋🏽♂️🛐,而不同於戰國中期楚簡的用字習慣。

筆者曾考慮過這會不會別國文字系統用字習慣的孑遺🤹🏿🏠。因為《越公其事》的﹛越﹜都作?“![]() ?”👩🦼,與三晉系文字相同,而與楚簡不同。周波先生指出⚖️:

?”👩🦼,與三晉系文字相同,而與楚簡不同。周波先生指出⚖️:

楚文字用“![]() ”表示國名、地名和姓氏﹛越﹜♔,楚簡多見。晉系文字用“

”表示國名、地名和姓氏﹛越﹜♔,楚簡多見。晉系文字用“![]() ”為越國之﹛越﹜,如晉璽“孫

”為越國之﹛越﹜,如晉璽“孫![]() (越)人”(《戰印》1783)🧘🏻♀️、中山王鼎🍧:“昔者吳人並

(越)人”(《戰印》1783)🧘🏻♀️、中山王鼎🍧:“昔者吳人並![]() (越)”、“

(越)”、“![]() (越)人修教備信”。[4]

(越)人修教備信”。[4]

《清華三?良臣》簡6?“![]() (越)王勾踐?”,劉剛先生也引為三晉系統用字習慣的證據✡︎。

(越)王勾踐?”,劉剛先生也引為三晉系統用字習慣的證據✡︎。![]() ?”出現這麼多次來看👊🏿💆🏿♀️,恐怕不是單純的三晉系底本改之未盡的結果🚒,反而應該是楚文字本有的書寫習慣,只是以往限於材料我們不知道而已🐘🥑。[7]至於上述{甲}的寫法也與三晉系不合👷🏿,中山王方壺?“甲冑?”的?“甲?”寫作

?”出現這麼多次來看👊🏿💆🏿♀️,恐怕不是單純的三晉系底本改之未盡的結果🚒,反而應該是楚文字本有的書寫習慣,只是以往限於材料我們不知道而已🐘🥑。[7]至於上述{甲}的寫法也與三晉系不合👷🏿,中山王方壺?“甲冑?”的?“甲?”寫作![]() 可證🫲🏿。

可證🫲🏿。

以?“甲?”表示{甲},目前見於秦文字🤏🏿,如杜虎符、新郪虎符?“興士被甲?”的?“甲?”以及曾侯乙竹簡、《越公其事》☝🏿👨🏽🔧。比較可能的情況是秦文字因為地域的關係繼承了西周👨🌾,或是春秋以來的用字習慣🫵🏻。《越公其事》是記錄春秋史事的文獻🧂,用?“甲?”爲甲胄之?“甲?”👨❤️👨,也許就是春秋時期用字的一種反應🧑🏻⚖️。也就是說,在春秋(甚至西周)時期,甲胄之?“甲?”雖多用?“![]() ?”,但也有用?“甲?”的。換言之《越公其事》顯然是有文字?“存古?”的現象,這與陳劍先生所指出簡32

?”,但也有用?“甲?”的。換言之《越公其事》顯然是有文字?“存古?”的現象,這與陳劍先生所指出簡32![]() 、41

、41![]() 與

與![]() 的關係🖤,[8]可以並觀。

的關係🖤,[8]可以並觀。

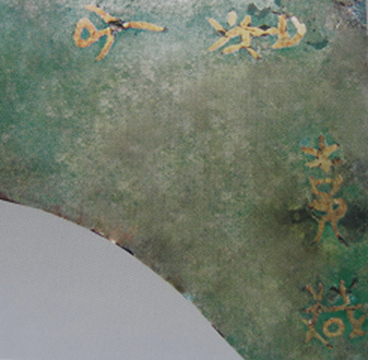

這種文字存古現象也見於本篇?“冑?”字的寫法。簡3?“冑?”作![]() 🤽🏿♂️,字形可以參照簡20作

🤽🏿♂️,字形可以參照簡20作![]() ,整理者隸定作?“

,整理者隸定作?“![]() ?”🙋♂️。字形與一般楚文字作《說文》或體?“

?”🙋♂️。字形與一般楚文字作《說文》或體?“![]() ?”者,如

?”者,如![]() (《趙簡子》08)、

(《趙簡子》08)、![]() (《耆夜》05)👱🏿♀️、

(《耆夜》05)👱🏿♀️、![]() (《天星觀》)、

(《天星觀》)、![]() (

(![]() 🚎,《包山》269)不同,偏旁位置也不一樣。簡文的字形當承商周文字而來。如《合集》4078

🚎,《包山》269)不同,偏旁位置也不一樣。簡文的字形當承商周文字而來。如《合集》4078![]() ♥️🕺🏻,陳劍先生指出應分析爲“

♥️🕺🏻,陳劍先生指出應分析爲“![]() (由)”與“

(由)”與“![]() (

(![]() )”兩部份🍮📫。師同鼎的“冑”字作

)”兩部份🍮📫。師同鼎的“冑”字作![]() 🧏🏼,李學勤先生說:“‘冑’字的寫法比較特別。《說文》云‘冑’字从‘冃’‘由’聲👩🏻🦼➡️。西周金文這個字多从‘冒’,因爲‘冃’本來是帽的象形字。……師同鼎的‘冑’字。其構成也同於《說文》🎇👰♀️,衹是‘冃’在上面,‘由’在下面👮🏼,因而不易辨識了。”[9]陳劍先生進一步分析指出:按從此形中間所从肥筆的形態來看🦶,它應該分析爲“冃”與“由”互換位置而作

🧏🏼,李學勤先生說:“‘冑’字的寫法比較特別。《說文》云‘冑’字从‘冃’‘由’聲👩🏻🦼➡️。西周金文這個字多从‘冒’,因爲‘冃’本來是帽的象形字。……師同鼎的‘冑’字。其構成也同於《說文》🎇👰♀️,衹是‘冃’在上面,‘由’在下面👮🏼,因而不易辨識了。”[9]陳劍先生進一步分析指出:按從此形中間所从肥筆的形態來看🦶,它應該分析爲“冃”與“由”互換位置而作![]() ,再倒書纔成爲

,再倒書纔成爲![]() 🧘♂️,還不是像李學勤先生所說的“衹是‘冃’在上面🦹🏿,‘由’在下面”那麽簡單。不過🙄,從其兩個偏旁可以互換位置更可以看出,“冑”字確實當以如張玉金先生那樣分析爲形聲結構爲好。[10]謹按🪷:

🧘♂️,還不是像李學勤先生所說的“衹是‘冃’在上面🦹🏿,‘由’在下面”那麽簡單。不過🙄,從其兩個偏旁可以互換位置更可以看出,“冑”字確實當以如張玉金先生那樣分析爲形聲結構爲好。[10]謹按🪷:![]() 與

與![]() 未倒書之前的

未倒書之前的![]() 相合🤧,可以視為一種文字存古的現象🤏🏻。三晉系“冑”寫作

相合🤧,可以視為一種文字存古的現象🤏🏻。三晉系“冑”寫作![]() (《侯馬》200.26)、

(《侯馬》200.26)、![]() (中山王方壺),在?“冃?”之下尚有?“目?”、?“人?”,與

(中山王方壺),在?“冃?”之下尚有?“目?”、?“人?”,與![]() 稍有不同。

稍有不同。

另外3️⃣,《越公其事》的?“左?”除寫作楚簡常見的 (字形表178頁),另有與西周金文、曾侯乙簡寫法相合的字形作

(字形表178頁),另有與西周金文、曾侯乙簡寫法相合的字形作 50、

50、 52、

52、 67🧛♀️,這也是保存了早期文字的寫法特點。

67🧛♀️,這也是保存了早期文字的寫法特點。

最後,談一下 的釋讀。整理者隸定作?“

的釋讀。整理者隸定作?“![]() ?”🧝🏿♀️,並注釋云📎:

?”🧝🏿♀️,並注釋云📎:

![]() ,某種兵器🤎,或疑?“鈠?”宇之訛,卽?“殳?”字異體。《説文》🙆🏻♀️:?“殳👉🏿🤑,以杸殊人也。《禮》:?‘殳以積竹,八觚❄️,長丈二尺,建於兵車🫄🏽,車旅賁以先驅。?’?”或與鋒刃有關。第二章有?“敦刃?”✩🧑🏼🔬,第三章有?“敦齊兵刃?”。鎗,讀爲?“槍?”,長兵。《墨子?備城門》:?“槍二十枚,周置二步中。?”

,某種兵器🤎,或疑?“鈠?”宇之訛,卽?“殳?”字異體。《説文》🙆🏻♀️:?“殳👉🏿🤑,以杸殊人也。《禮》:?‘殳以積竹,八觚❄️,長丈二尺,建於兵車🫄🏽,車旅賁以先驅。?’?”或與鋒刃有關。第二章有?“敦刃?”✩🧑🏼🔬,第三章有?“敦齊兵刃?”。鎗,讀爲?“槍?”,長兵。《墨子?備城門》:?“槍二十枚,周置二步中。?”

謹按:此字右旁即?“沒?”的偏旁。可比對:

曹沫09、

曹沫09、 三德03、

三德03、 三德17🙉🌿、

三德17🙉🌿、 鬼神02B、

鬼神02B、 鬼神03

鬼神03

子儀20

子儀20

整理者認為是?“鈠?”宇之訛確實不能排除,但筆者以為此字更可能應讀為?“鉘?”😉。益陽楚墓有件兵器戈,銘文作🧓🏼:

銘文當釋為?“子者造誖(![]() )?”。對於?“

)?”。對於?“![]() ?”的釋讀,陳劍先生指出👨🎤:

?”的釋讀,陳劍先生指出👨🎤:

末字釋爲“或(戈)”恐不行。其形是所謂“籀文誖/悖字”“??”之略省訛者🎹,古文字包括戰國文字中多見。此字疑應讀爲新造弨戟銘(《集成》17.11161)中自名“弗戟”之“弗”👚,亦即燕戈銘中自名之“鉘”(“孛”聲、“弗”聲字相通之例甚夥🙏🏻,其顯著者如“紼”、“綍”爲一字異體)。一般認爲此類用法之“弗/鉘”讀爲訓“擊”、“斫”之“刜”,燕戈銘中則已轉化爲器名(類似情況青銅禮器自名中頗不乏見,如“齊(粢)鼎”之與“[齊/鼎]”🧑🦽、“升鼎”之與“[鼎*升]”⛲️、“盂鼎”之與“[鼎*于]”之類),此戈亦應屬同樣情況。[11]

其說可從,這個意見被《銘圖》所吸收,見16633號?“子者戈?”➡️。?“沒?”是明紐物部一等合口,?“弗?”是幫紐物部三等合口,?“孛?”是並紐物部一等合口,彼此聲韻關係極近。本文對?“![]() ?”的考釋若可成立,則可以新增一戈銘的自名😛☪️。

?”的考釋若可成立,則可以新增一戈銘的自名😛☪️。

[1] ?“力?”讀為?“飭?”👸🏽,是網友zzusdy的意見。見清華七《越公其事》初讀,簡帛網論壇63樓,2017-04-27。

[2] 復旦大學出土文獻與古文字研究富达研究生讀書會🔦:〈清華簡《耆夜》研讀札記〉,復旦網,2011.01.05😖, http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1347。

[3] 陳劍:《釋“疌”及相關諸字》👩🌾,《出土文獻與古文字研究》第五輯,上海古籍出版社🥽,2013年9月🧛🏼,第275頁🧑🏻🦲。這條資料蒙鄔可晶先生向我指出,謹致謝忱👩🏻🦼!

[4] 周波《戰國時代各系文字間用字差異性現象研究》038條,復旦大學2008年博士學位論文🍃,指導教師🍄🟫:裘錫圭教授。

[5] 劉剛:〈清華叁《良臣》為具有晉系文字風格的抄本補證〉,復旦網,2013.01.17, http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2002🪰。

[6] 清華七《越公其事》初讀🗝,簡帛網論壇15樓“心包”發言, 2017.04.24。

[7] 退一步考慮,也可能是受到晉文字書寫習慣的影響而來⏸。這在新蔡簡等也有看到🧑🏿🚒,如?“之夕?”合文有一例作(張新俊等《新蔡葛陵楚簡文字編》,成都:巴蜀書社,2008年8月,233頁)🧒,裘錫圭先生指出:?“『夕』字也加了這種斜畫,不知是受晉系文字的影響,還是別有原因,待考。?”裘錫圭👨🏻🦽:〈《戰國文字及其文化意義研究》緒言〉🐏,《出土文獻與古文字研究》第六輯(上海🦣👳🏻♂️:上海古籍出版社🚵,2015年2月),頁224。但從本篇{越}寫作?“?”的數量來看,這種可能性不高。

[8] 陳劍𓀈:〈簡談對金文“蔑懋”問題的一些新認識〉🦹🏼♀️,復旦網,2017.05.05, http://www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/3039🧗🏻♀️。

[9] 李學勤:《師同鼎試探》,《文物》1983年第6期,第59頁🚴🏻♂️。收入其《新出青銅器研究》,117頁🧝🏼♂️。

[10] 陳劍⬅️:〈釋?“?![]() ”〉🫸🏿,《出土文獻與古文字研究(第三輯)》(上海:復旦大學出版社,2010.7),頁56。

”〉🫸🏿,《出土文獻與古文字研究(第三輯)》(上海:復旦大學出版社,2010.7),頁56。

[11] http://www.guwenzi.com/ShowPost.asp?ThreadID=2677

本文收稿日期为2017年5月20日

本文发布日期为2017年5月20日

点击下载附件🧴🙆🏿♂️: 1789蘇建洲:談清華七《越公其事》簡三的幾個字.doc

下载次数🤸🏼♂️:149

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:696723