楚系文字“祟”字構形補說兼論相關問題*

蘇建洲

彰化師範大學國文系

一、前言

《說文?三下?又部》“![]() ”字云🛍️🆘:“楚人謂卜問吉凶曰

”字云🛍️🆘:“楚人謂卜問吉凶曰![]() 👦。从又持祟,祟亦聲💇🏼,讀若贅。”此說不確,羅振玉云🤷🏼♂️:“

👦。从又持祟,祟亦聲💇🏼,讀若贅。”此說不確,羅振玉云🤷🏼♂️:“![]() ,注楚人謂卜問吉凶曰

,注楚人謂卜問吉凶曰![]() ,从又持祟。今卜辭作

,从又持祟。今卜辭作![]() ,或作

,或作![]() 🏇🏽,或作

🏇🏽,或作![]() ,象手持木於示前。木者,灼龜之荊;示者😊,神也,非从手持祟。又知卜問吉凶曰

,象手持木於示前。木者,灼龜之荊;示者😊,神也,非从手持祟。又知卜問吉凶曰![]() 🥞,此語殷人已然,不始於楚也。”[1]又云🕞:“从又持祟,祟非可持之物,疑‘出’乃‘木’之譌📙。”[2]羅氏指出“

🥞,此語殷人已然,不始於楚也。”[1]又云🕞:“从又持祟,祟非可持之物,疑‘出’乃‘木’之譌📙。”[2]羅氏指出“![]() ”本从木🏺,甚是。[3]卜辭的“

”本从木🏺,甚是。[3]卜辭的“![]() ”寫法也見於《曾侯》95“

”寫法也見於《曾侯》95“![]() ”🚴🏿♀️,[4]文例是“紫

”🚴🏿♀️,[4]文例是“紫![]() (🤽🏻?)🩷,繏

(🤽🏻?)🩷,繏![]() ,

,![]()

![]() ”🤙🏿,類別屬於車載雜器,[5]如何釋讀待考👩🏼。“

”🤙🏿,類別屬於車載雜器,[5]如何釋讀待考👩🏼。“![]() ”或不从又→,即“祟”字,見於賓組和出組一類卜辭作

”或不从又→,即“祟”字,見於賓組和出組一類卜辭作![]() (《英》2119)、

(《英》2119)、![]() (《合》23670),其上“木”旁橫置🧓🏿。[6]“

(《合》23670),其上“木”旁橫置🧓🏿。[6]“![]() ”,從示,從木👊,會焚木於神主之前🈂️,卜問吉凶之意🙇🏽。以上是目前學界對“

”,從示,從木👊,會焚木於神主之前🈂️,卜問吉凶之意🙇🏽。以上是目前學界對“![]() ”🧋、“祟”的認識💂🏿♀️。楚系文字的“祟”寫作

”🧋、“祟”的認識💂🏿♀️。楚系文字的“祟”寫作![]() 🕹、

🕹、![]() 、

、![]() 、

、![]() 等形體,前二者學者已有很好的分析🧗🏿,但對“

等形體,前二者學者已有很好的分析🧗🏿,但對“![]() ”仍有可補充之處,並可據此理解《說文》?“蒜”字的形構。至於?“

”仍有可補充之處,並可據此理解《說文》?“蒜”字的形構。至於?“![]() ”🍂、?“

”🍂、?“![]() ”上部或比對《睡虎地秦簡》的?“祟”(

”上部或比對《睡虎地秦簡》的?“祟”(![]() )以為从?“出”,並根據小徐本《說文》、《說文通訓定聲》認為是?“聲符”的作用。本文從?“文字類化”的觀點,舉了大量的例證說明?“

)以為从?“出”,並根據小徐本《說文》、《說文通訓定聲》認為是?“聲符”的作用。本文從?“文字類化”的觀點,舉了大量的例證說明?“![]() ”🥁、?“

”🥁、?“![]() ”仍是表意字,其上所从是?“草木之形”。並對相關的?“敖”👩🏻⚕️、齊系文字?“老”旁、?“

”仍是表意字,其上所从是?“草木之形”。並對相關的?“敖”👩🏻⚕️、齊系文字?“老”旁、?“![]() ”🪚💫、?“孛”等字作了分析討論。

”🪚💫、?“孛”等字作了分析討論。

二🈚️🏰、《新蔡》甲三112?“![]() ”以及《說文》“蒜”的構形

”以及《說文》“蒜”的構形

楚系文字“祟”字的“木”旁或省作“![]() ”形,如《包山》239作

”形,如《包山》239作![]() 。[7]類似省簡方式也見於?“禾”旁,如?“秀”作

。[7]類似省簡方式也見於?“禾”旁,如?“秀”作![]() (《睡虎地?日書甲》13)、

(《睡虎地?日書甲》13)、![]() (《睡虎地?日書乙》13);“誘”作

(《睡虎地?日書乙》13);“誘”作![]() (《秦律18種》簡1)。同時“祟”也可以寫作从“

(《秦律18種》簡1)。同時“祟”也可以寫作从“![]() ”🎸,如《新蔡》甲三112作

”🎸,如《新蔡》甲三112作![]() 。張新俊先生認為:?“在楚文字中👔,用作偏旁的‘木’形🤶🏻,有時候存在著這樣的演變規律🥚:

。張新俊先生認為:?“在楚文字中👔,用作偏旁的‘木’形🤶🏻,有時候存在著這樣的演變規律🥚:![]() ——

—— ![]() ——

——![]() ”,並舉了下面兩個字為例:

”,並舉了下面兩個字為例:

新💖:![]() 包山15反——

包山15反——![]() 包山5 ——

包山5 ——![]() 包山149《楚系簡帛文字編》第1011~1014頁

包山149《楚系簡帛文字編》第1011~1014頁

梄:![]() 包山40 ——

包山40 ——

![]() 包山7 ——

包山7 ——![]() 包山221 《楚文字編》第858~859頁

包山221 《楚文字編》第858~859頁

謹按:古文字“木”、“屮”用作表意偏旁時可以通用,如🌆:

“![]() (蕘)”作

(蕘)”作![]() (从屮,《輯佚》附8)👨👩👧👦,又作

(从屮,《輯佚》附8)👨👩👧👦,又作![]() (从木,《花東》263)[8]

(从木,《花東》263)[8]

?“速”作![]() (从木,《花東》多見),又作

(从木,《花東》多見),又作![]() (从屮,《花東》446)

(从屮,《花東》446)

?“省”作![]() (从木👫,《合》5980),又作

(从木👫,《合》5980),又作![]() (从屮,《合》9639)[9]

(从屮,《合》9639)[9]

?“![]() ”作

”作![]() (从木🏌️♂️,《合》14346),又作

(从木🏌️♂️,《合》14346),又作![]() (从屮🏋🏻🏂,《合》11393)[10]

(从屮🏋🏻🏂,《合》11393)[10]

“藥”作![]() (下从木,《香港中文大學文物館藏印續集一》49)、又作

(下从木,《香港中文大學文物館藏印續集一》49)、又作![]() (下从屮🖐🏼,《耆夜》12)[11]

(下从屮🖐🏼,《耆夜》12)[11]

“蒂”作![]() (从屮♘🤹🏿,《璽彙》2707),又作

(从屮♘🤹🏿,《璽彙》2707),又作![]() (

(![]() ,从木,《璽彙》3083)[12]

,从木,《璽彙》3083)[12]

“葷”作![]() (

(![]() ,从木,《璽彙》4097)⟹,又作

,从木,《璽彙》4097)⟹,又作![]() (从屮🧏🏿♀️🕵🏼,小篆)[13]

(从屮🧏🏿♀️🕵🏼,小篆)[13]

“萃”作![]() (从屮,《集成》11190燕王職戈),又作

(从屮,《集成》11190燕王職戈),又作![]() (从木💤,新城徒卒戈)[14]

(从木💤,新城徒卒戈)[14]

?“桐”作![]() (从木🥵,伯

(从木🥵,伯![]() 父簋[15]),又作

父簋[15]),又作![]() (从屮,《首陽》107頁伯

(从屮,《首陽》107頁伯![]() 父簋)

父簋)

裘錫圭先生討論甲骨文“![]() ”字時,也提到:

”字時,也提到:

上引(5)的![]() 字,《甲骨文編》隸定為?“

字,《甲骨文編》隸定為?“![]() ”🈁。其實這個字的左旁的下部明明是?“土”字🐏,甲骨文?“立”字的下部从來不這樣寫🫲🏽。?“土”上的?“

”🈁。其實這個字的左旁的下部明明是?“土”字🐏,甲骨文?“立”字的下部从來不這樣寫🫲🏽。?“土”上的?“![]() ”應該是?“

”應該是?“![]() ”(木)旁之省。在甲骨文裏,

”(木)旁之省。在甲骨文裏,![]() 和

和![]() 在用作表意偏旁時可以通用。這是大家都很熟悉的現象。其實

在用作表意偏旁時可以通用。這是大家都很熟悉的現象。其實![]() 旁不但可以寫作

旁不但可以寫作![]() ,而且有時還可以寫作

,而且有時還可以寫作![]() 。例如?“莫”字既可以寫作

。例如?“莫”字既可以寫作![]() 、

、![]() ,也可以寫作

,也可以寫作![]() (《甲骨文編》24頁)👩🔬;?“朝”字既可以寫作

(《甲骨文編》24頁)👩🔬;?“朝”字既可以寫作![]() ,也可以寫作

,也可以寫作![]() (同上20頁)。甲骨文有

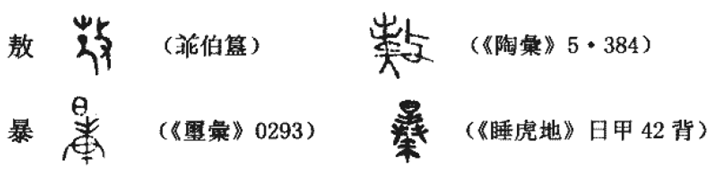

(同上20頁)。甲骨文有![]() 字(《佚》292)🧖🏿♂️,就是《說文》?“散”字所从的?“?”🧛🏿。金文?“散”字多从

字(《佚》292)🧖🏿♂️,就是《說文》?“散”字所从的?“?”🧛🏿。金文?“散”字多从![]() (《金文編》223頁),

(《金文編》223頁),![]() 也是

也是![]() 的簡寫🈁,并非?“竹”字👨🏼✈️。所以?“

的簡寫🈁,并非?“竹”字👨🏼✈️。所以?“![]() ”字沒有問題應該釋作?“

”字沒有問題應該釋作?“![]() ”。[16]

”。[16]

可見?“柰(祟)”是可以直接寫作?“![]() ”的🪝,也就是說

”的🪝,也就是說![]() (《包山》239)與

(《包山》239)與![]() (《新蔡》甲三112)是同時的演變,二者並非先後的演變關係。

(《新蔡》甲三112)是同時的演變,二者並非先後的演變關係。

《說文?一下?艸部》:“蒜,葷菜,从艸祘聲。”《說文?一上?示部》云“祘”字“从二示”、“讀若筭”。《汗簡》卷1之5?“莫”字古文作:![]() ,鄭珍分析云:?“此蓋蒜字之省👨🏻🏫,以為莫無義💳🧖♀️。”[17]鄭珍誤信《說文》的說法,故有以上的分析👨🎓,其說自不可从📏👨🏼。郭永秉先生敏銳地察覺爲何“从二示”的“祘”有“筭”的讀音?進而可以作爲“蒜”的聲旁?同時根據《張家山》247號漢墓遣策22號一欄:“蒜一

,鄭珍分析云:?“此蓋蒜字之省👨🏻🏫,以為莫無義💳🧖♀️。”[17]鄭珍誤信《說文》的說法,故有以上的分析👨🎓,其說自不可从📏👨🏼。郭永秉先生敏銳地察覺爲何“从二示”的“祘”有“筭”的讀音?進而可以作爲“蒜”的聲旁?同時根據《張家山》247號漢墓遣策22號一欄:“蒜一![]() ”[18]的“蒜”字作

”[18]的“蒜”字作![]() (

(![]() )🚶,[19]分析說:

)🚶,[19]分析說:

字形的上部其實並非一般的草頭,而是兩個?“木”的省變之形或?“出”形,即遣策的?“蒜”字實从二?“柰”或二?“祟”作(?“祟”字乃从?“柰”字譌變而來🧏♂️,已是學者共識,故認爲此字从二?“柰”或二?“祟”都是可以的)🧑🏼🚒,而不能簡單地分析為从艸从祘。此字可嚴格隷定為?“![]() ”或?“

”或?“![]() ”。……從文字學角度看,?“蒜”从二?“柰(祟)”,也是合理的✊🏽。因爲?“蒜”、?“祟”二字古音很接近🧑🏻💻,?“蒜”應該分析為从二?“柰(祟)”,?“柰(祟)”亦聲。[20]

”。……從文字學角度看,?“蒜”从二?“柰(祟)”,也是合理的✊🏽。因爲?“蒜”、?“祟”二字古音很接近🧑🏻💻,?“蒜”應該分析為从二?“柰(祟)”,?“柰(祟)”亦聲。[20]

說可从👨🏽🚒,可見?“蒜”字實際上就是从二?“祟”。根據《新蔡》的?“![]() (

(![]() )”字,如果重複其偏旁便可以寫為?“

)”字,如果重複其偏旁便可以寫為?“![]() ”,後世的?“蒜”也不能排除是源自這種寫法的🪔,《說文》誤分為从艸祘聲。至於“讀若筭”的“祘”字則應如郭永秉先生所說是簡省分化字,故其讀音與“蒜”相同👩👧。[21]

”,後世的?“蒜”也不能排除是源自這種寫法的🪔,《說文》誤分為从艸祘聲。至於“讀若筭”的“祘”字則應如郭永秉先生所說是簡省分化字,故其讀音與“蒜”相同👩👧。[21]

三🧎♀️、《新蔡》零241?“![]() ”上部與?“出”形無關

”上部與?“出”形無關

“祟”字還有一種寫法作:

(《競公瘧》09)

(《競公瘧》09) (《競公瘧》12)

(《競公瘧》12) (《新蔡》零241)

(《新蔡》零241)

張新俊先生認為🧖🏼✊:?“比較一下不難發現🦸🏽♀️👨🏻🦰,新蔡零241中的‘![]() ’與睡虎地秦簡中的‘祟’(

’與睡虎地秦簡中的‘祟’(![]() )幾乎完全相同。”此說不知是否認為《新蔡》零241?“

)幾乎完全相同。”此說不知是否認為《新蔡》零241?“![]() ”上從?“出”🙍🏿?其次🍋,《孔家坡》漢簡有如下字形:

”上從?“出”🙍🏿?其次🍋,《孔家坡》漢簡有如下字形:

簡350

簡350  351

351  352

352  347

347  348

348  349

349  356

356

陳劍先生指出:

其形下部是?“奈”⚃,上方是?“木”形(有的也可看作已近於?“出”形),實係?“柰”(或?“祟”)與?“奈”兩種寫法之?“糅合”🧝🏿♂️。?“柰”、?“奈”、?“祟”三形本爲一字,現在研究者對其間關係的認識已經是很清楚的了🍄🟫🙍🏻。[22]

《北大簡?周馴》簡154“祟”作![]() 👎🏽、簡159“奈”作

👎🏽、簡159“奈”作![]() 🪐,形體相同,可以為證🚝。可見所謂秦漢文字的“出”形實是訛變之後的結果。孟蓬生先生在陳文後評論卻認為《新蔡》零241?“

🪐,形體相同,可以為證🚝。可見所謂秦漢文字的“出”形實是訛變之後的結果。孟蓬生先生在陳文後評論卻認為《新蔡》零241?“![]() ”上從?“出”:

”上從?“出”:

陳先生這個字的正確釋讀有助於我們了解柰和祟的語音關係。?“祟”和?“尊”的?“糅合”字形似乎都包含了聲音的因素🧑🏽🎓。《說文·示部》:?“祟,神禍也。从示🤽🏻♀️,从出。”段注🧉:?“按出亦聲。”這是據小徐本添加的按語👩🏼🚒。似乎可以這樣理解,在記錄?“神禍”的意義時,較早時候是借?“柰”字為之的(如包山簡,字形見《楚文字編》14頁)。在此基礎上派生出兩個字形🤾🏽,一是把?“柰”字上部略加改造成為?“祟”字(如新蔡簡👱🏽♂️,字形見《新蔡葛陵楚簡文字編》15頁),一是在?“奈”字添加聲符形成雙聲字。這個字形的存在表明由柰到祟不是單純的形體相近,而是形體和讀音協同作用的結果👩🚀✪。……尊的字形分化與祟字相似🏉,一是把下部的兩隻手省去一隻,並改造為寸字(表音)🙍🏿♀️,一是在原來的基礎上增加一個寸字形成雙聲字。?“祟”和?“尊”這兩個字的演變序列所反映的是以改造和加旁為表現形式的漢字聲化現象。[23]

謹按:張新俊先生將《新蔡》?“![]() ”字與《睡虎地秦簡》中的?“

”字與《睡虎地秦簡》中的?“![]() ”類比🥢,這是對的🎬,但是沒有加以說明,易肇誤會以為?“

”類比🥢,這是對的🎬,但是沒有加以說明,易肇誤會以為?“![]() ”上从?“出”👨🔧🆕。上述孟先生的說法有兩個重點🧙🏽:一是《新蔡》?“

”上从?“出”👨🔧🆕。上述孟先生的說法有兩個重點🧙🏽:一是《新蔡》?“![]() ”字上从?“出”旁;二是同意小徐本所說?“祟”字的?“出”旁是兼有聲符的作用🍒,所以認為陳劍先生所釋出的《孔家坡》?“祟”作

”字上从?“出”旁;二是同意小徐本所說?“祟”字的?“出”旁是兼有聲符的作用🍒,所以認為陳劍先生所釋出的《孔家坡》?“祟”作![]() (簡350)上面是增添聲符“出”。底下就來討論這兩個意見:

(簡350)上面是增添聲符“出”。底下就來討論這兩個意見:

首先🐯,《新蔡》、《競公瘧》等三個字形上面並不从?“出”。楚文字的?“出”寫法固定,一般寫作![]() (《老子甲》23)🚇、

(《老子甲》23)🚇、 (《新蔡》甲二28)🏆、

(《新蔡》甲二28)🏆、![]() (屈,《新蔡》甲三324)、

(屈,《新蔡》甲三324)、![]() (《競公瘧》13)👨🦽、

(《競公瘧》13)👨🦽、![]() (屈👩🔧,《競公瘧》4),[24]均與?“

(屈👩🔧,《競公瘧》4),[24]均與?“![]() ”🥲、?“

”🥲、?“![]() ”上部形體不同🙆。《競公瘧》

”上部形體不同🙆。《競公瘧》![]() 字上面作“

字上面作“![]() ”也與秦文字的?“出”作:[25]

”也與秦文字的?“出”作:[25]

![]() 放志簡三·18

放志簡三·18 ![]() 放日甲簡一六貳·6

放日甲簡一六貳·6![]() 放日甲簡三四·14

放日甲簡三四·14![]() 睡日乙簡一一七·8

睡日乙簡一一七·8![]() 睡殘簡八·8

睡殘簡八·8![]() 睡效簡三四·27

睡效簡三四·27![]() 睡為簡四九叁·1

睡為簡四九叁·1![]() 睡答簡一五三·6

睡答簡一五三·6 睡雜簡二六·13

睡雜簡二六·13![]() 睡律簡六七·8

睡律簡六七·8![]() 睡封簡八六·25

睡封簡八六·25 睡日甲簡一一○背·9

睡日甲簡一一○背·9![]() 龍簡一五○·4

龍簡一五○·4![]() 關簡一六五·1

關簡一六五·1![]() 關簡三五○·10

關簡三五○·10![]() 睡封簡五七·25

睡封簡五七·25 睡雜簡三七·5

睡雜簡三七·5

寫法不相同,可見這三個字形與“出”並無關係。《說文?三下?又部》“![]() ”字下➖,董蓮池先生指出:

”字下➖,董蓮池先生指出:

? “![]() ”,甲骨文作

”,甲骨文作![]() (《甲骨文編》一二一頁)。羅振玉云:?“許書有‘

(《甲骨文編》一二一頁)。羅振玉云:?“許書有‘![]() ’字,注‘……从又持祟。’‘祟’非可持之物👨🏿💻,‘出’殆木之訛🚉,‘

’字,注‘……从又持祟。’‘祟’非可持之物👨🏿💻,‘出’殆木之訛🚉,‘![]() ’即許書之‘

’即許書之‘![]() ’。(《增訂殷墟書契考釋》中十八)考‘

’。(《增訂殷墟書契考釋》中十八)考‘![]() ’的古文作‘隸’,‘

’的古文作‘隸’,‘![]() ’的或體作‘款’,可證‘祟’確是‘柰’之訛🧎🏻♀️,許慎釋形不確。承培元《廣說文解字答問疏證》云:?“‘

’的或體作‘款’,可證‘祟’確是‘柰’之訛🧎🏻♀️,許慎釋形不確。承培元《廣說文解字答問疏證》云:?“‘![]() ’即冬賽報祠之賽🏟。冬

’即冬賽報祠之賽🏟。冬![]() 報祠謂祈丰禳問水旱也。《周禮?都宗人》注👎🏼、《漢書?郊祀志》♉️、《急就篇》皆借塞字為之🧑🏻💻。”說亦甚是。《漢書?郊祀志》?“冬塞禱祠”,顏注?“塞為報其所祈也。”此當是

報祠謂祈丰禳問水旱也。《周禮?都宗人》注👎🏼、《漢書?郊祀志》♉️、《急就篇》皆借塞字為之🧑🏻💻。”說亦甚是。《漢書?郊祀志》?“冬塞禱祠”,顏注?“塞為報其所祈也。”此當是![]() 之初義。甲骨文?“

之初義。甲骨文?“![]() ”為祭名,數見☄️🤷🏿,讀為塞,?“指報塞鬼神之賜福言之”👩🏽🍳,?“塞祭而用牢𓀃🏦、

”為祭名,數見☄️🤷🏿,讀為塞,?“指報塞鬼神之賜福言之”👩🏽🍳,?“塞祭而用牢𓀃🏦、![]() 、牛者習見🐣,即‘許以牲禮為報之義’”(引見于省吾《甲骨文字釋林》三七頁)⏏️。可見

、牛者習見🐣,即‘許以牲禮為報之義’”(引見于省吾《甲骨文字釋林》三七頁)⏏️。可見![]() 祭之行甚早。[26]

祭之行甚早。[26]

陳劍先生也指出:

从古文字的分化演變來看,已見於甲骨文的?“![]() ”字,分化為《說文》的?“

”字,分化為《說文》的?“![]() ”字(章母),以之為聲符的?“

”字(章母),以之為聲符的?“![]() ”等字為清母。三體石經《春秋·僖公》?“介葛廬”之?“介”(見母)作?“

”等字為清母。三體石經《春秋·僖公》?“介葛廬”之?“介”(見母)作?“![]() ”,即?“

”,即?“![]() ”之異體🧑🦽➡️。?“

”之異體🧑🦽➡️。?“![]() ”字簡體後世分化為?“奈”和?“祟”(心母)兩字,?“款”(溪母)字以之為聲符。[27]

”字簡體後世分化為?“奈”和?“祟”(心母)兩字,?“款”(溪母)字以之為聲符。[27]

其說可从。《說文》古文“隸”作![]() ,張富海先生指出:

,張富海先生指出:

此《說文》古文為字頭,下出篆文![]() ,云✌🏻:?“篆文隸🍮,从古文之體”,知《說文》以字頭為古文。按秦文字?“隸”字作

,云✌🏻:?“篆文隸🍮,从古文之體”,知《說文》以字頭為古文。按秦文字?“隸”字作![]() (高奴禾石權,《集成》16.10384)🟦🔭、

(高奴禾石權,《集成》16.10384)🟦🔭、![]() 、

、![]() (《睡編》,44頁)🎭。可知篆文之从?“出”是訛變之體,古文之形則是較古的寫法。(原注:?“祟”字即由?“柰”字訛變而來👩🏼🦱🖇。參看林澐😕:《讀包山楚簡札記七則》的第七則📶,《林澐學術文集》,21頁🧑🏽🏫,中國大百科全書出版社🦹🏽♂️,1998年🦣。)[28]

(《睡編》,44頁)🎭。可知篆文之从?“出”是訛變之體,古文之形則是較古的寫法。(原注:?“祟”字即由?“柰”字訛變而來👩🏼🦱🖇。參看林澐😕:《讀包山楚簡札記七則》的第七則📶,《林澐學術文集》,21頁🧑🏽🏫,中國大百科全書出版社🦹🏽♂️,1998年🦣。)[28]

文中所舉秦文字?“隸”字的寫法作![]() 、

、![]() 、

、![]() ♈️,其左上作?“

♈️,其左上作?“![]() ”形👨🏿🏫,完全可以證明所謂的?“祟”字本來確實寫作从?“木”👩🏫。至於其他秦漢文字如?“祟”作

”形👨🏿🏫,完全可以證明所謂的?“祟”字本來確實寫作从?“木”👩🏫。至於其他秦漢文字如?“祟”作![]() (《睡虎地?日書乙種》216)👨🏼✈️🤾🏿♀️、

(《睡虎地?日書乙種》216)👨🏼✈️🤾🏿♀️、![]() (《說文?一上?示部》),籀文作

(《說文?一上?示部》),籀文作![]() 🏊♂️;“

🏊♂️;“![]() ”作

”作![]() (《說文?一下?艸部》);“

(《說文?一下?艸部》);“![]() ”作

”作![]() (《說文?三下?又部》);“隸”作

(《說文?三下?又部》);“隸”作![]() (《說文?三下?

(《說文?三下?![]() 部》);“

部》);“![]() ”作

”作![]() (《說文?四上?鳥部》);“

(《說文?四上?鳥部》);“![]() ”作

”作![]() (《說文?七下?宀部》)[29];“款”作

(《說文?七下?宀部》)[29];“款”作![]() (《說文?八下?欠部》)[30];“

(《說文?八下?欠部》)[30];“![]() ”作

”作![]() (《說文?十下?心部》);“

(《說文?十下?心部》);“![]() ”作

”作![]() (《說文?十三上?虫部),與上列秦文字“出”作

(《說文?十三上?虫部),與上列秦文字“出”作![]() 相比,確實已訛變為“出”了。附帶一提,《說文》的“出”字作

相比,確實已訛變為“出”了。附帶一提,《說文》的“出”字作![]() 🖊,與上舉

🖊,與上舉![]() 等字的“出”形寫法不同,所以段玉裁修改了諸字的篆形為从

等字的“出”形寫法不同,所以段玉裁修改了諸字的篆形為从![]() ,如?“祟”作

,如?“祟”作![]() 🏄🏻。[31]謹按:

🏄🏻。[31]謹按:![]() 📥,从止从凵,保留了甲骨文以來“出”字的寫法😢。而只要“止”旁豎筆向下貫穿到“凵”便成為“

📥,从止从凵,保留了甲骨文以來“出”字的寫法😢。而只要“止”旁豎筆向下貫穿到“凵”便成為“![]() ”形體了🏥🤾♂️。其實這是古文字常見的獨體與偏旁演變過程不同🧚🏻♂️🍢,馮勝君先生就指出:“在同一條簡文中🫰,‘

”形體了🏥🤾♂️。其實這是古文字常見的獨體與偏旁演變過程不同🧚🏻♂️🍢,馮勝君先生就指出:“在同一條簡文中🫰,‘![]() ’字單獨出現和作爲偏旁時形體是不同的🐤。這也是古文字形體演變過程中的一個有趣現象💶,即某一個字作爲獨體存在和作爲偏旁時,其形體演變的速度和方向往往是有較大不同的🏰,一般來説🌹💒,作爲偏旁的形體更容易發生比較劇烈的變化🍌,而作爲獨體存在時則要相對穩定一些。”[32]所以段玉裁所作的篆形修改實無沒有必要。至於王筠《說文釋例》認為《說文》“出”下應補或體作

’字單獨出現和作爲偏旁時形體是不同的🐤。這也是古文字形體演變過程中的一個有趣現象💶,即某一個字作爲獨體存在和作爲偏旁時,其形體演變的速度和方向往往是有較大不同的🏰,一般來説🌹💒,作爲偏旁的形體更容易發生比較劇烈的變化🍌,而作爲獨體存在時則要相對穩定一些。”[32]所以段玉裁所作的篆形修改實無沒有必要。至於王筠《說文釋例》認為《說文》“出”下應補或體作![]() ,[33]比對出土文字來看,其說可从🧑🚒🆓。而孔廣居《說文疑疑》認為

,[33]比對出土文字來看,其說可从🧑🚒🆓。而孔廣居《說文疑疑》認為![]() 是正體,且認為“與土同意”,則顯然不可信。[34]

是正體,且認為“與土同意”,則顯然不可信。[34]

四🧑🏻🔬、析論《新蔡》零241?“![]() ”與《競公瘧》12?“

”與《競公瘧》12?“![]() ”等字的構形

”等字的構形

底下討論?“![]() ”、?“

”、?“![]() ”寫法的演變過程:劉釗先生曾舉出古文字“艸”、“屮”和“木”旁易譌混為“出”,[35]除?“祟”字之外👩🏻🌾,還有:

”寫法的演變過程:劉釗先生曾舉出古文字“艸”、“屮”和“木”旁易譌混為“出”,[35]除?“祟”字之外👩🏻🌾,還有:

並說❔:“敖字所从之‘屮’後來訛變為‘出’,這與祟本从木,暴字本从丰🧑🏿🎄,發展到小篆都訛變為从‘出’是類似的變化👩👩👧👧。”[36]實際上“敖”、“祟”👸🏻、“暴”所从偏旁皆是“草木之形”(詳下),這些“草木之形”到秦漢文字都訛為“出”形,確實是一種“集體類化”的現象,這種變化可以提供我們了解?“![]() ”、?“

”、?“![]() ”的構形。底下我們詳細討論這些字形🖖🏽🤛🏿:

”的構形。底下我們詳細討論這些字形🖖🏽🤛🏿:

(一)敖及相關諸字🥲:

《說文?四下?攴部》:“![]() ,出游也。从出放。”又重收於六下“出”部🚦。劉釗先生認為“敖”字甲骨文作:

,出游也。从出放。”又重收於六下“出”部🚦。劉釗先生認為“敖”字甲骨文作:![]() (《合》53正)

(《合》53正)![]() (《合》5738)

(《合》5738)![]() (《合》31762)

(《合》31762)![]() (《合》37434)。[37]並分析為“从屮从人”🌝🧑🏼🦲,其中《合》37434劉釗先生謂之“重複部分筆劃”🏄🏻🙎🏻♂️。[38]季師旭昇贊同此說,分析說从人,上从屮🦸🏿♂️,疑會人至郊外出游之意。其後加攴👩🏻⚖️,“屮”形繁化,《說文》遂誤以為从“出”,[39]《段注本》逕更改篆文字形為“

(《合》37434)。[37]並分析為“从屮从人”🌝🧑🏼🦲,其中《合》37434劉釗先生謂之“重複部分筆劃”🏄🏻🙎🏻♂️。[38]季師旭昇贊同此說,分析說从人,上从屮🦸🏿♂️,疑會人至郊外出游之意。其後加攴👩🏻⚖️,“屮”形繁化,《說文》遂誤以為从“出”,[39]《段注本》逕更改篆文字形為“![]() ”🙏🏻😸,不可从。西周金文作

”🙏🏻😸,不可从。西周金文作![]() (《集成》4331,

(《集成》4331,![]() 伯簋)[40]🪤;

伯簋)[40]🪤;![]() 🧛ℹ️、

🧛ℹ️、![]() (《集成》4213,

(《集成》4213,![]() 敖簋)。

敖簋)。![]() (熬,《集成》9671.1)

(熬,《集成》9671.1)![]() (熬,《集成》9671.2)。[41]董蓮池先生指出《說文》小篆字形“

(熬,《集成》9671.2)。[41]董蓮池先生指出《說文》小篆字形“![]() ”便是由“

”便是由“![]() ”訛變而來,[42]《睡虎地》秦簡?“敖”作

”訛變而來,[42]《睡虎地》秦簡?“敖”作![]() 🏊🏻、

🏊🏻、![]() 顯然也是源自“

顯然也是源自“![]() ”的字形。[43]謹按🏌🏿♀️:上述甲骨文“

”的字形。[43]謹按🏌🏿♀️:上述甲骨文“![]() ”字形,是否釋為“敖”👃🏼,學界仍有不同的意見💽。如趙平安先生釋為“失”👩✈️,[44]方稚松、趙鵬🚲、嚴志彬等學者從此說♢。[45]李宗焜先生則歸為不識字。[46]本文傾向釋為“敖”的意見。至於春秋時期安徽省鳳陽縣卞莊一號墓鎛鐘10-2有字作

”字形,是否釋為“敖”👃🏼,學界仍有不同的意見💽。如趙平安先生釋為“失”👩✈️,[44]方稚松、趙鵬🚲、嚴志彬等學者從此說♢。[45]李宗焜先生則歸為不識字。[46]本文傾向釋為“敖”的意見。至於春秋時期安徽省鳳陽縣卞莊一號墓鎛鐘10-2有字作![]() ,原字為反文,修正後作

,原字為反文,修正後作![]() ,可分析為从攴从

,可分析為从攴从![]() 。劉信芳先生以為不識字💔,[47]《新見金文字編》釋為“

。劉信芳先生以為不識字💔,[47]《新見金文字編》釋為“![]() ”。[48]胡長春先生釋為“敖”[49],謝明文先生贊同其說👨🏿🎤,並指出:?“余

”。[48]胡長春先生釋為“敖”[49],謝明文先生贊同其說👨🏿🎤,並指出:?“余![]() 氒(厥)于之孫童(鍾)麗(離)公柏之季子康”對應歷史上的?“宋襄公母弟敖”,可知

氒(厥)于之孫童(鍾)麗(離)公柏之季子康”對應歷史上的?“宋襄公母弟敖”,可知![]() 即鍾離氏始祖?“敖”,[50]其說可从。附帶一提📴,《璽彙》0643

即鍾離氏始祖?“敖”,[50]其說可从。附帶一提📴,《璽彙》0643![]() 或釋為“敖”[51]💦,但由字形來看➔⏪,也不能排除是“叔”。若就西周金文

或釋為“敖”[51]💦,但由字形來看➔⏪,也不能排除是“叔”。若就西周金文![]() 變為

變為![]() 來看,其左上偏旁的變化👮🏻♂️,正如同“祟”由

來看,其左上偏旁的變化👮🏻♂️,正如同“祟”由![]() 寫作

寫作![]() 、

、![]() 。亦可比對“

。亦可比對“![]() ”作

”作![]() 👉🏽、

👉🏽、![]() (《類纂》1165頁),其“

(《類纂》1165頁),其“![]() ”旁上部短橫有重疊的現象。[52]

”旁上部短橫有重疊的現象。[52]

再看幾個相關字形:《汗簡》2.19引《石經》“敖”作![]() 🧔🏿♂️,《古文四聲韻》2.9引《石經》作

🧔🏿♂️,《古文四聲韻》2.9引《石經》作![]() 👨🔧,[53]《古文四聲韻》4.14引《老子》“贅”作

👨🔧,[53]《古文四聲韻》4.14引《老子》“贅”作![]() ,[54]張富海先生分析說“

,[54]張富海先生分析說“![]() 🛹,《汗簡》所引訛作从‘之’从‘放’”。[55]謹按🌛🕐:此說似未必正確。如同前面所說,古文字意符从?“屮”从?“木”一也👌🏼,此處

🛹,《汗簡》所引訛作从‘之’从‘放’”。[55]謹按🌛🕐:此說似未必正確。如同前面所說,古文字意符从?“屮”从?“木”一也👌🏼,此處![]() 與

與![]() 左上?“

左上?“![]() ”顯然不能是?“屮”,而應理解為从?“木”旁的省簡?“

”顯然不能是?“屮”,而應理解為从?“木”旁的省簡?“![]() ”形者🙂🥽。可以比對?“款”字⇨🌷,漢印作

”形者🙂🥽。可以比對?“款”字⇨🌷,漢印作![]() 👰♀️、

👰♀️、![]() 🤣,左上从?“木”;又作

🤣,左上从?“木”;又作![]() ,[56]其左上正作?“

,[56]其左上正作?“![]() ”。又上引《睡虎地》?“隸”作

”。又上引《睡虎地》?“隸”作![]() ⛑,其左上作?“

⛑,其左上作?“![]() ”🆖。?“

”🆖。?“![]() ”🙋🏽♂️✅、?“

”🙋🏽♂️✅、?“![]() ”均與?“

”均與?“![]() ”所从相同,應該都是?“木”形的省簡之形?“

”所从相同,應該都是?“木”形的省簡之形?“![]() ”😖,與?“之”無關。再討論从?“敖”的?“贅”字:《集韻?去聲七?二十三下?祭韻》記載“贅”古文作“

”😖,與?“之”無關。再討論从?“敖”的?“贅”字:《集韻?去聲七?二十三下?祭韻》記載“贅”古文作“![]() ”,其右旁所从正是“

”,其右旁所从正是“![]() /

/![]() ”🧑🏿✈️,且是“聲符”(詳下)。《正字通?貝部》認為“贅(

”🧑🏿✈️,且是“聲符”(詳下)。《正字通?貝部》認為“贅(![]() )”本字作

)”本字作![]() 👰♂️,《類篇》曰:“贅,古文作

👰♂️,《類篇》曰:“贅,古文作![]() ”可以證明。同時比對从“祟”的“款”作

”可以證明。同時比對从“祟”的“款”作![]() (《古文四聲韻》3.16引《崔希裕纂古》)🏆,[57]其左上从“

(《古文四聲韻》3.16引《崔希裕纂古》)🏆,[57]其左上从“![]() ”與“

”與“![]() ”相同𓀀。上舉《孔家坡》?“祟”作

”相同𓀀。上舉《孔家坡》?“祟”作![]() (簡350),其上亦作“

(簡350),其上亦作“![]() ”形🤹🏻♀️,與“出”無關👨🏽🔧。“贅”,之芮切;从“

”形🤹🏻♀️,與“出”無關👨🏽🔧。“贅”,之芮切;从“![]() ”聲的“

”聲的“![]() ”字🤱🏻,此芮切,可知“

”字🤱🏻,此芮切,可知“![]() ”、“贅”聲音相近。《集成》2830師

”、“贅”聲音相近。《集成》2830師![]() 鼎?“伯亦克

鼎?“伯亦克![]() (

(![]() )古先祖”,于豪亮先生認為此字當與?“

)古先祖”,于豪亮先生認為此字當與?“![]() ”、“

”、“![]() ”同音🪠,可讀為?“贅”,通假為纘😲,訓為繼。[58]《說文》“

”同音🪠,可讀為?“贅”,通假為纘😲,訓為繼。[58]《說文》“![]() ,讀若贅”🧕🏽、《集韻?去聲七?二十三下?祭韻》將“贅”與“

,讀若贅”🧕🏽、《集韻?去聲七?二十三下?祭韻》將“贅”與“![]() ”同收在一個小韻下均可以說明。《說文》分析“贅”从敖🏬、貝🍟;但“

”同收在一個小韻下均可以說明。《說文》分析“贅”从敖🏬、貝🍟;但“![]() ”是形聲字。徐在國先生認為“

”是形聲字。徐在國先生認為“![]() ”所从的“

”所从的“![]() ”是“敖”的訛變並不正確。[59]又《說文》古文“殺”字第一形作

”是“敖”的訛變並不正確。[59]又《說文》古文“殺”字第一形作![]() ,張富海先生以為“《說文》古文第一形不詳。”[60]筆者以為字形右旁“

,張富海先生以為“《說文》古文第一形不詳。”[60]筆者以為字形右旁“![]() ”可能就是上述三體石經《春秋?僖公》“介葛廬”之“介”作“

”可能就是上述三體石經《春秋?僖公》“介葛廬”之“介”作“![]() ”,即“

”,即“![]() ”字,“殺”、“祟”古音同為心紐月部🧝。其所从的“柰(祟)”作“

”字,“殺”、“祟”古音同為心紐月部🧝。其所从的“柰(祟)”作“![]() ”也與《新蔡》

”也與《新蔡》![]() 相同。還有一個很好的證據是《篇海》卷六攴部引“併了部頭”🕷:“

相同。還有一個很好的證據是《篇海》卷六攴部引“併了部頭”🕷:“![]() 🧑🏻🦽➡️,所八切👉🏼,元在殺部,今改此。”張涌泉先生指出♟:

🧑🏻🦽➡️,所八切👉🏼,元在殺部,今改此。”張涌泉先生指出♟:

“![]() ”當是?“殺”字俗體🙉。?“殺”字《說文》古文作

”當是?“殺”字俗體🙉。?“殺”字《說文》古文作![]() ,《集韻》隸定作?“

,《集韻》隸定作?“![]() ”👨🏼🌾,《字典》(引案🔸:指《康熙字典》)作?“

”👨🏼🌾,《字典》(引案🔸:指《康熙字典》)作?“![]() ”,又作?“

”,又作?“![]() ”,?“

”,?“![]() ”即?“殺”字古文的隸變體🫖。原本《篇海》此字列在?“殺”部,顯然是作為?“殺”字或體附列於?“殺”字之下的。?“殺”字《廣韻》入聲黠韻所八切,正與?“

”即?“殺”字古文的隸變體🫖。原本《篇海》此字列在?“殺”部,顯然是作為?“殺”字或體附列於?“殺”字之下的。?“殺”字《廣韻》入聲黠韻所八切,正與?“![]() ”字讀音相合🔎。[61]

”字讀音相合🔎。[61]

張先生之說可从👛。“![]() ”即“

”即“![]() ”,“

”,“![]() ”所从的“

”所从的“![]() ”應該就是“

”應該就是“![]() /

/![]() /

/![]() ”字。“

”字。“![]() ”的左旁“

”的左旁“![]() ”或是上述的?“

”或是上述的?“![]() (

(![]() )”字。可見“

)”字。可見“![]() ”之於“

”之於“![]() ”👩🏼🏭,猶《新蔡》的“

”👩🏼🏭,猶《新蔡》的“![]() ”之於“

”之於“![]() ”,形體關係密切。

”,形體關係密切。

(二)暴🧙🏿♀️:

“暴(![]() )”字🪝,《曾侯》45“

)”字🪝,《曾侯》45“![]() /襮”作

/襮”作![]() (

(![]() )🫴🏿,分析為从“巿”“

)🫴🏿,分析為从“巿”“![]() ”聲,[62]裘錫圭先生分析說👩🏻🦯:“

”聲,[62]裘錫圭先生分析說👩🏻🦯:“![]() 像兩手持草木一類東西在日下曝曬🪐。”[63]其中謂“

像兩手持草木一類東西在日下曝曬🪐。”[63]其中謂“![]() ”像“草木一類東西”的說法很重要👨🏻🔬,又《陶文圖錄》4.211.1

”像“草木一類東西”的說法很重要👨🏻🔬,又《陶文圖錄》4.211.1![]() 以及《璽彙》293

以及《璽彙》293![]() ,學者或釋為“暴”,字形亦从“

,學者或釋為“暴”,字形亦从“![]() /

/![]() ”形。[64]《說文?七上?日部》分析“暴”為“从日👩👩👧👦,从出,从廾⚡️,从米”並不正確。[65]這也是“草木之形”訛為“出”的例證🕴🏻🔞。相同演變如“彗”🔅,《集成》10385司馬成公權作

”形。[64]《說文?七上?日部》分析“暴”為“从日👩👩👧👦,从出,从廾⚡️,从米”並不正確。[65]這也是“草木之形”訛為“出”的例證🕴🏻🔞。相同演變如“彗”🔅,《集成》10385司馬成公權作![]() 🍤,字形从“

🍤,字形从“![]() ”形。《馬王堆?五星占》?“慧”作

”形。《馬王堆?五星占》?“慧”作![]() 、《張家山漢簡?二年律令》簡501?“槥”作

、《張家山漢簡?二年律令》簡501?“槥”作![]() 🪃,則从?“出”形🔗📺。

🪃,則从?“出”形🔗📺。

(三)老🙋🏿♂️:

甲骨文“老”字作![]() (《合》20280)✬🕹、

(《合》20280)✬🕹、![]() (《合》22246)🙋,一般解釋為長髮老人持杖形。[66]不過“毛髮”形與“屮”形相近,《詩?衛風?伯兮》:“自伯之東,首如飛蓬”可以為證。[67]又如殷墟甲骨文“

(《合》22246)🙋,一般解釋為長髮老人持杖形。[66]不過“毛髮”形與“屮”形相近,《詩?衛風?伯兮》:“自伯之東,首如飛蓬”可以為證。[67]又如殷墟甲骨文“![]() ”字作

”字作![]() (見《甲骨文編》490~491頁)🧑🏿🏫,其戈援上方的“

(見《甲骨文編》490~491頁)🧑🏿🏫,其戈援上方的“![]() ”一類形體,吳振武先生分析說是?“以戈斷人首”,釋為“殺”字的表意初文🤔,是从“人髮”或“人首”的角度解釋。[68]陳劍先生認為象以戈翦斷樹木頂端的枝條之形,係翦除?“草木”之?“翦”的表意初文🦶🏽。[69]也可以證明二者在形體上確有相近之處🦞。(某些形體也接近“未”形🫔,詳下。)同時👗,楚文字的“老”字作

”一類形體,吳振武先生分析說是?“以戈斷人首”,釋為“殺”字的表意初文🤔,是从“人髮”或“人首”的角度解釋。[68]陳劍先生認為象以戈翦斷樹木頂端的枝條之形,係翦除?“草木”之?“翦”的表意初文🦶🏽。[69]也可以證明二者在形體上確有相近之處🦞。(某些形體也接近“未”形🫔,詳下。)同時👗,楚文字的“老”字作![]() (老,《仲弓》03),其上部的寫法與《競公瘧》簡12“祟”字(

(老,《仲弓》03),其上部的寫法與《競公瘧》簡12“祟”字(![]() )寫法相同,亦頗為說明問題。

)寫法相同,亦頗為說明問題。

戰國齊文字幾個从“老”旁的字形:

a. ![]() (考,《集成》175☠️🤵🏿♂️,

(考,《集成》175☠️🤵🏿♂️,![]() 叔之仲子平鐘)

叔之仲子平鐘)

b. ![]() (

(![]() (胡),上海博物館藏,《古璽彙考》328頁)

(胡),上海博物館藏,《古璽彙考》328頁)

c. ![]() (孝,《集成》4646🤤,十四年陳侯午敦)

(孝,《集成》4646🤤,十四年陳侯午敦)

d. ![]() (考,《集成》245,邾公華鐘)

(考,《集成》245,邾公華鐘)

“a”形所从“屮”比較明顯🤹🏻♀️,“b”形則易為“木”😻,“c”形作“![]() ”形,正是上述“木”的省形。“d”形的“老”旁與上述《汗簡》“敖”作

”形,正是上述“木”的省形。“d”形的“老”旁與上述《汗簡》“敖”作![]() 的“木”旁形近🏋🏽♀️。可見齊文字“老”字的演變與?“柰(祟)”完全相同👨🏽🔧。站在“文字類化”的觀點👨🏿🏫,所謂“相同的字形🕺,在文字發展的過程中,其演變也往往是平行、同步的。”[70]則觀察“老”字及其偏旁的演變有助於了解“柰(祟)”字“木”旁的演變寫法。我們知道甲骨文“老”字也可以作:

的“木”旁形近🏋🏽♀️。可見齊文字“老”字的演變與?“柰(祟)”完全相同👨🏽🔧。站在“文字類化”的觀點👨🏿🏫,所謂“相同的字形🕺,在文字發展的過程中,其演變也往往是平行、同步的。”[70]則觀察“老”字及其偏旁的演變有助於了解“柰(祟)”字“木”旁的演變寫法。我們知道甲骨文“老”字也可以作:

![]() (老,《合》19412)

(老,《合》19412)

![]() (耋🔚,《合》17938)

(耋🔚,《合》17938)

由“![]() ”→“

”→“![]() ”🧑🍼📪,“

”🧑🍼📪,“![]() ”的上部便類似“出”形,正類似上述“敖”、“

”的上部便類似“出”形,正類似上述“敖”、“![]() ”字的演變。又《集成》2589費奴父鼎“壽”作

”字的演變。又《集成》2589費奴父鼎“壽”作![]() 🍵、《集成》102邾公

🍵、《集成》102邾公![]() 鐘作

鐘作![]() 的上部皆類似“出”形。

的上部皆類似“出”形。

(四)未🪘:

陳劍先生指出![]() 和

和![]() ,上半所从形體又類化與賓組卜辭中常見的“未”形接近。出組卜辭中有一個从“

,上半所从形體又類化與賓組卜辭中常見的“未”形接近。出組卜辭中有一個从“![]() ”形的用作地名的字🤹♀️,《合集》24358作

”形的用作地名的字🤹♀️,《合集》24358作![]() ,或變爲从“未”作

,或變爲从“未”作![]() (《合集》24359同版三形,情況類同☝🏼。)還有

(《合集》24359同版三形,情況類同☝🏼。)還有![]() 《甲骨文編》78頁二·二六,0215號🐽,《合集》4194👩🏽🔧,所从“

《甲骨文編》78頁二·二六,0215號🐽,《合集》4194👩🏽🔧,所从“![]() ”形也類化為跟“未”形接近。[71]楚系文字“老”與“未”也有形近的現象👨🦱,如👊🏽:

”形也類化為跟“未”形接近。[71]楚系文字“老”與“未”也有形近的現象👨🦱,如👊🏽:

![]() (?“耆”⚱️,《上博一?緇衣》06)🫰🧖🏻、

(?“耆”⚱️,《上博一?緇衣》06)🫰🧖🏻、 (

(![]() ,《六德》22[72])、

,《六德》22[72])、![]() (老,《仲弓》03)

(老,《仲弓》03)

![]() (未🦁,《上博一?緇衣》10)🤣、

(未🦁,《上博一?緇衣》10)🤣、![]() (未🏄🏿♀️,《孔子詩論》19)⏏️、

(未🏄🏿♀️,《孔子詩論》19)⏏️、![]() (眛🧎♀️,《用曰》19)

(眛🧎♀️,《用曰》19) (未🫎,《競公瘧》12號)

(未🫎,《競公瘧》12號)

所以觀察“未”形演變也可以得到一些啟示🍩:

![]() (未,

(未,![]() 組,《合》20015)

組,《合》20015)

![]() (未,賓組,《合》12964)

(未,賓組,《合》12964)

![]() (未,黃組,《合》38034)

(未,黃組,《合》38034)![]() (未,黃組,《合》38004)

(未,黃組,《合》38004)![]() (未🕹,黃組,《合補》11549)

(未🕹,黃組,《合補》11549)

“未”字从“木”,象枝條繁茂之形。[73]黃組“未”字的演變與“老”🪪、“敖”如出一轍👇🏿,其上也是演變為類似“出”形。特別是上述《競公瘧》簡12“未”字(![]() )上部寫法與同簡的“祟”字(

)上部寫法與同簡的“祟”字(![]() )寫法相同,二字上部本皆象“草木之形”,正可以互相印證。值得注意的是《郭店?老子乙》10“孛”作

)寫法相同,二字上部本皆象“草木之形”,正可以互相印證。值得注意的是《郭店?老子乙》10“孛”作![]() ,其上部與楚文字的“

,其上部與楚文字的“![]() (未)”及《競公瘧》的“

(未)”及《競公瘧》的“![]() ”同形,應該也是“草木之形”。觀“孛”甲骨文作

”同形,應該也是“草木之形”。觀“孛”甲骨文作![]() (《英》2525)🐊、

(《英》2525)🐊、![]() (《合》41754)👮♂️;金文作

(《合》41754)👮♂️;金文作![]() (《集成》3918,

(《集成》3918,![]() 仲孛簋)、

仲孛簋)、![]() (《集成》10176,散氏盤)👊🏼、

(《集成》10176,散氏盤)👊🏼、![]() (《集成》4504,大

(《集成》4504,大![]() 馬簠)🆘💆♂️;漢印作

馬簠)🆘💆♂️;漢印作![]() (

(![]() ,《漢印文字徵》6.29)

,《漢印文字徵》6.29)![]()

有一個問題值得注意,按照《說文》的說法🚷,?“勃”所从的?“孛”,實際上還要分析為从?“![]() ”[85],?“

”[85],?“![]() ”的意思是?“草木盛

”的意思是?“草木盛![]()

![]() ,象形”,其實這個字的來源也值得懷疑🧑🏿⚕️,迄今為止👨🏿🚒🌂,古文字中似乎還沒有發現有這麼一個?“

,象形”,其實這個字的來源也值得懷疑🧑🏿⚕️,迄今為止👨🏿🚒🌂,古文字中似乎還沒有發現有這麼一個?“![]() ”字,但《說文》對它的訓釋卻可能是有道理的。今本老子四十一章:?“明道若昧👩👧👧,進道若退🪝🤞🏻。”其中的?“昧”🧑🏽✈️,簡文乙組十號簡寫成?“

”字,但《說文》對它的訓釋卻可能是有道理的。今本老子四十一章:?“明道若昧👩👧👧,進道若退🪝🤞🏻。”其中的?“昧”🧑🏽✈️,簡文乙組十號簡寫成?“![]() ”,有的學者把它當成?“孛”字🏋🏽♂️,其實應當分析為从?“子”从?“未”省聲,但它確實可以看成是所謂的?“孛”字,因為?“未”也是明母物部字👨🏽🏭🌷,和?“孛”字音近🤾🏽,也許?“孛”就是這種寫法的?“

”,有的學者把它當成?“孛”字🏋🏽♂️,其實應當分析為从?“子”从?“未”省聲,但它確實可以看成是所謂的?“孛”字,因為?“未”也是明母物部字👨🏽🏭🌷,和?“孛”字音近🤾🏽,也許?“孛”就是這種寫法的?“![]() ”分化出來的一個字。《說文》對?“未”的解釋為:?“味也💁🏼♂️,六月滋味也,五行木老於未🦏,像木重枝葉也。”雖然帶有後世的哲學色彩🏒,不能代表造字本意☄️,但从甲骨文來看,?“未”字?“像木重枝葉也”這種看法顯然是對的。所謂?“木重枝葉”也就是草木很繁盛🙏🏻,《說文》中所謂的?“

”分化出來的一個字。《說文》對?“未”的解釋為:?“味也💁🏼♂️,六月滋味也,五行木老於未🦏,像木重枝葉也。”雖然帶有後世的哲學色彩🏒,不能代表造字本意☄️,但从甲骨文來看,?“未”字?“像木重枝葉也”這種看法顯然是對的。所謂?“木重枝葉”也就是草木很繁盛🙏🏻,《說文》中所謂的?“![]() ”應該就是?“未”字某種寫法的訛變,所以郭店簡的?“

”應該就是?“未”字某種寫法的訛變,所以郭店簡的?“![]() ”🧛🏿,从字形結構來看,可以視為《說文》中的?“孛”字,它和作為?“木重枝葉”的?“未”是同源詞。如果?“孛”真是从?“未”得聲的,它和?“勿”聲字相通的例子就更多了👨👩👧👧🧮,《老子》十四章🫰🏻:?“其下不昧。”馬王堆帛書?“昧”皆作?“忽”(原注:其他例子還可以參看高亨《古字通假會典》608-609頁?“勿字聲系”下)🙋🏿♂️,如果我們的猜測不誤的話,古書上之所以找不到?“勿”聲字和?“孛”聲字直接通假的例子,可能在於大部分?“未”聲字訛成了?“

”🧛🏿,从字形結構來看,可以視為《說文》中的?“孛”字,它和作為?“木重枝葉”的?“未”是同源詞。如果?“孛”真是从?“未”得聲的,它和?“勿”聲字相通的例子就更多了👨👩👧👧🧮,《老子》十四章🫰🏻:?“其下不昧。”馬王堆帛書?“昧”皆作?“忽”(原注:其他例子還可以參看高亨《古字通假會典》608-609頁?“勿字聲系”下)🙋🏿♂️,如果我們的猜測不誤的話,古書上之所以找不到?“勿”聲字和?“孛”聲字直接通假的例子,可能在於大部分?“未”聲字訛成了?“![]() ”聲字的緣故🗼。[86]

”聲字的緣故🗼。[86]

史先生之說可謂深得我心。又如“甫”作![]() (《合》15483反,賓組),从“屮”🥔、从田,羅振玉以為象田中有蔬,乃圃之最初字。[87]又可作

(《合》15483反,賓組),从“屮”🥔、从田,羅振玉以為象田中有蔬,乃圃之最初字。[87]又可作![]() (《合》595正🔅👨🏽💻,賓組)、

(《合》595正🔅👨🏽💻,賓組)、![]() (《合》846🐈⬛,賓組)[88],“屮”旁重複部分筆劃🚒。

(《合》846🐈⬛,賓組)[88],“屮”旁重複部分筆劃🚒。

綜合以上,可以比對如下🪿:

![]() →

→ ![]() 、

、![]() (祟)

(祟)

![]() →

→ ![]() 、

、 ![]() (敖)

(敖)

![]() →

→ ![]() 🤷🏿🏊、

🤷🏿🏊、

![]() (老及偏旁)

(老及偏旁)

![]() →

→ ![]() 🚵🏻♀️、

🚵🏻♀️、![]() (未)

(未)

![]() →

→ ![]() (甫)

(甫)

![]() →

→ ![]() (

(![]() )

)

![]() →

→ ![]() (彗)

(彗)

五、結論

至此,我們可以確知“祟”作![]() 、

、![]() ,其上部是由“屮”或說是“草木之形”變化而來,與“出”並無關係🚓。《淮南子?主術訓》:“當此之時,鼛鼓而食,奏《雍》而徹,已飯而祭灶,行不用巫祝,鬼神弗敢祟🚄,山川弗敢禍,可謂至貴矣。”張雙棣先生認為“祟”💂♀️🏰、“貴”押韻🪖💆🏽♂️,物部🦵🏻。[89]其他如《古韻通曉》🛜、《上古音系》等也將“祟”歸入“物”部。[90]林澐先生已指出🪕:“段玉裁說祟字‘出亦聲’🎧,朱駿聲說祟字‘从出亦聲’,古音韻學者又从而把祟歸入微部或物部,均不足憑信。”[91]郭永秉先生也指出🧑🏻⚕️:

,其上部是由“屮”或說是“草木之形”變化而來,與“出”並無關係🚓。《淮南子?主術訓》:“當此之時,鼛鼓而食,奏《雍》而徹,已飯而祭灶,行不用巫祝,鬼神弗敢祟🚄,山川弗敢禍,可謂至貴矣。”張雙棣先生認為“祟”💂♀️🏰、“貴”押韻🪖💆🏽♂️,物部🦵🏻。[89]其他如《古韻通曉》🛜、《上古音系》等也將“祟”歸入“物”部。[90]林澐先生已指出🪕:“段玉裁說祟字‘出亦聲’🎧,朱駿聲說祟字‘从出亦聲’,古音韻學者又从而把祟歸入微部或物部,均不足憑信。”[91]郭永秉先生也指出🧑🏻⚕️:

“蒜”是心母元部字,?“祟”是心母月部字🧑🏻💼;中古音?“蒜”是合口一等👐,?“祟”則是合口三等𓀈💁🏿♂️,等似不同,但這是受到傳統文字學認爲?“祟”从?“出”聲誤說的影響(?“出”是合口三等字)。其實?“祟”也應該是合口一等字,因爲間接从?“祟”得聲的?“![]() ”、?“

”、?“![]() ”二字皆為合口一等🌦。[92]

”二字皆為合口一等🌦。[92]

又如《性自命出》45-46“人之巧言利詞者,不有夫詘詘之心則流”,陳偉先生以爲:“詘詘”,讀作“款款”。“款,《說文》作‘![]() ’🤸。朱駿聲《說文通訓定聲》云🧗🏼♀️:‘此字古音讀如窟,从欠祟聲。’與‘詘’音近可通。”[93]侯乃峰先生(網名:小狐)便評論說🕐🧼:“將‘詘詘’讀作‘款款’於義可通,然通假之字例未免孤懸,且將‘款(

’🤸。朱駿聲《說文通訓定聲》云🧗🏼♀️:‘此字古音讀如窟,从欠祟聲。’與‘詘’音近可通。”[93]侯乃峰先生(網名:小狐)便評論說🕐🧼:“將‘詘詘’讀作‘款款’於義可通,然通假之字例未免孤懸,且將‘款(![]() )’字看作是从‘出’聲恐不可信🏃♀️,現在古文字學界大多認爲《說文》中的‘祟’字乃从‘柰’字譌變而來。”[94]

)’字看作是从‘出’聲恐不可信🏃♀️,現在古文字學界大多認爲《說文》中的‘祟’字乃从‘柰’字譌變而來。”[94]

“祟”字《大徐本》切語是“雖遂切”,“遂”是物部🙇🏿,這大概是因為“祟”訛變為从“出”(物部),遂以為“出”是聲符🏪。其它从“祟”的字🕠,如“![]() ”切語是“之芮切”🤸🏽♀️、“

”切語是“之芮切”🤸🏽♀️、“![]() ”,切語是“此芮切”,古籍?“內”字的讀法比較複雜,陳復華🧙🏿♀️🤙🏽、何九盈先生討論?“內”聲的歸部時👍🏿,認為从?“內”得聲的字有三套,在上古分屬月部🧑🏼🎤、物部👸🏼、緝部🪀,所以?“內”聲緝、物兼收是必要的,書中將“芮”歸在月部✏️。[95]又如?“款”是元部💶,自然與月部較為接近。“

”,切語是“此芮切”,古籍?“內”字的讀法比較複雜,陳復華🧙🏿♀️🤙🏽、何九盈先生討論?“內”聲的歸部時👍🏿,認為从?“內”得聲的字有三套,在上古分屬月部🧑🏼🎤、物部👸🏼、緝部🪀,所以?“內”聲緝、物兼收是必要的,書中將“芮”歸在月部✏️。[95]又如?“款”是元部💶,自然與月部較為接近。“![]() ”🧕🏿,祖外切🧚🏽,月部。?“

”🧕🏿,祖外切🧚🏽,月部。?“![]() ”🚴🏿♂️、?“

”🚴🏿♂️、?“![]() ”🏋🏼♂️,麤最切,月部。可見將“祟”歸為月部確實是合理的。不過孟蓬生先生曾提示我“古音物月相近,故出聲、會聲往往在物月之間遊移,不可執著(方言中更是如此)🧛🏿。出聲字一般歸物部,而屈與厥聲🛄、夬聲相通,厥聲🛌🏿、夬聲字一般以為在月部”[96]“出”字也確實有資格可當“祟”的聲符🧑🏽🦰,大概也因為如此古人在未見先秦古文字的情況下,遂以為“出”是“祟”的聲符⚠。

”🏋🏼♂️,麤最切,月部。可見將“祟”歸為月部確實是合理的。不過孟蓬生先生曾提示我“古音物月相近,故出聲、會聲往往在物月之間遊移,不可執著(方言中更是如此)🧛🏿。出聲字一般歸物部,而屈與厥聲🛄、夬聲相通,厥聲🛌🏿、夬聲字一般以為在月部”[96]“出”字也確實有資格可當“祟”的聲符🧑🏽🦰,大概也因為如此古人在未見先秦古文字的情況下,遂以為“出”是“祟”的聲符⚠。

看校補記:《清華一?尹至》簡5?“自西![]() (翦)西邑,

(翦)西邑,![]() (

(![]() )亓(其)又(有)

)亓(其)又(有)![]() (夏)”,其中?“

(夏)”,其中?“![]() ”作

”作![]() 🙆🏻♂️。此字又見於《尹誥》簡2?“

🙆🏻♂️。此字又見於《尹誥》簡2?“![]() ”👋🏿。比對卜辭作

”👋🏿。比對卜辭作![]() 🛻,陳劍先生認為此形象以戈翦斷草木頂端的枝莖之形,是翦除草木之?“翦”的表意初文🧑🏻🚀。則

🛻,陳劍先生認為此形象以戈翦斷草木頂端的枝莖之形,是翦除草木之?“翦”的表意初文🧑🏻🚀。則![]() 與

與![]() 的左上从“屮”之形顯然也是重複筆畫書寫了🧗🏼♀️。

的左上从“屮”之形顯然也是重複筆畫書寫了🧗🏼♀️。

(本文原刊登於臺灣中正大學中文系主編♈️:《中正漢學研究》2012年第1期(總第19期),2012年6月🦨。)

【編按】:陳劍先生根據本文所指出的:《古文四聲韻》4.14引《老子》“贅”作![]() 🎪、《集韻?去聲七?二十三下?祭韻》記載“贅”古文作“

🎪、《集韻?去聲七?二十三下?祭韻》記載“贅”古文作“![]() ”,其右旁所從是“

”,其右旁所從是“![]() /

/![]() ”,且是“聲符”的現象🦹🏽♀️🩺,進一步指出:

”,且是“聲符”的現象🦹🏽♀️🩺,進一步指出:

馬王堆帛書《春秋事語》“十五 魯莊公有疾章”🏊🏿:夫共中(仲)〖□〗(圉)人[八]旅(舉)亓(其)族以犯尚(黨)民〈氏〉之衆🙋🏽,[九]殺子煩而立君,除君惌(怨)也。今【召】89而公子侑俱人〈入〉,不惌(怨)也。若不惌=(惌惌—怨怨—)則德无(無)事矣🔘。[一〇]爲亓(其)親則德爲柰矣🏋🏿👮🏽♀️。[一一]二子之襲失,曓(暴)於90君,愧於諸〖□〗🧙♀️。[一二]

按:“柰”原作 形,應釋爲“祟”更合。“祟”即應讀爲“贅”➖?如蘇建洲所論,“贅”所从基本聲符本即由“柰/奈、祟”來。[97]

形,應釋爲“祟”更合。“祟”即應讀爲“贅”➖?如蘇建洲所論,“贅”所从基本聲符本即由“柰/奈、祟”來。[97]

*本文為?“《清華大學藏戰國竹簡(壹)》字詞關係研究”的研究成果之一😠,獲得國科會的資助(計畫編號NSC100-2410-H-018-019),特此致謝🔌🫛。

[1] 羅振玉🏌🏻:《殷虛書契考釋三種?殷商文字貞卜考》(北京🧑🏿🎨:中華書局,2006年1月)頁14下。

[2] 羅振玉🤣:《殷虛書契考釋三種?殷虛書契考釋》(北京:中華書局,2006年1月)頁28上⛪️。

[3] 其他諸家說法見于省吾主編:《甲骨文字詁林》(北京🐬:中華書局,1996年5月)第二冊頁1065,1122條、季師旭昇:《說文新證》(福州💆♂️:福建人民出版社,2010年12月)頁208。

[4] 此字是據紅外照片釋出的,見蕭聖中👔:〈曾侯乙墓竹簡殘泐字試補十九則〉,武漢大學簡帛研究富达主辦:《簡帛》第1輯(上海:上海古籍出版社,2006年10月)頁19-20🥙、蕭聖中:《曾侯乙墓竹簡釋文補正暨車馬制度研究》(北京:科學出版社👭🏻,2011年7月)頁94。

[5] 羅小華:《戰國簡冊所見車馬及其相關問題研究》(武漢:武漢大學博士學位論文🥦,2011年5月)頁177♻️。

[6] 劉釗、洪颺🧒、張新俊編纂:《新甲骨文編》(福州:福建人民出版社🦌,2009年5月)頁15、李宗焜編著:《甲骨文字編》(北京:中華書局🐾,2012年3月)中冊🙇🏻♂️,頁391-392,1311號🪒。

http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=336。後者正式發表於《文字學論叢(第四輯)》(江西教育出版社👃🏽,2008年)頁254-260。

[8] 蔣玉斌🧑🏻:〈甲骨文字釋讀札記兩篇〉《中國文字研究》第16輯(上海:上海人民出版社🍝,2012年08月)頁67💇🏽♀️。

[9] 裘錫圭:〈釋?“木月”👨🏽🍼、?“林月”〉《古文字論集》(北京:中華書局,1992年8月)頁88-89。

[10] 裘錫圭👱🏼♂️:〈甲骨文中所見的商代農業〉《古文字論集》(北京:中華書局,1992年8月)頁183。

[11] ?“樂”下?“木”旁的演變如同裘先生所說🧑🏼🌾:?“![]() 旁不但可以寫作

旁不但可以寫作![]() 🧓,而且有時還可以寫作

🧓,而且有時還可以寫作![]() 。”

。”

[12] 何琳儀:《戰國文字通論訂補》(南京:江蘇教育出版社,2003年1月)頁232、黃德寬主編✝️:《古文字譜系疏證》(北京🔫:商務印書館,2007年5月)第二冊頁2031(此部份是徐在國先生撰寫)。

[13] 何琳儀:《戰國文字通論訂補》(南京🙋🏻♀️👩🏼🚀:江蘇教育出版社👩🦰,2003年1月)頁232。

[14] 黃錫全、馮務健🧚🏻♀️:〈湖北鄂州新出一件有銘銅戈〉《文物》2004年10期。又載於黃錫全😵💫🫰🏻:《古文字與古貨幣論集》(北京🏜:文物出版社,2009年5月)頁374-375。

[15] 張光裕👊🏽:〈西周伯![]() 父簋銘識小〉《華學》第九👀、十輯(上海🧙♀️:上海古籍出版社,2008)👨🏻🚒,頁133-138。

父簋銘識小〉《華學》第九👀、十輯(上海🧙♀️:上海古籍出版社,2008)👨🏻🚒,頁133-138。

[16] 裘锡圭🚴🏻:〈釋殷墟甲骨文裏的?“遠”?“![]() ”(邇)及有關諸字〉《古文字論集》(北京:中華書局,1992年8月)頁5。

”(邇)及有關諸字〉《古文字論集》(北京:中華書局,1992年8月)頁5。

[17] 〔清〕鄭珍箋:《汗簡箋正》(台北:廣文書局,1974),頁64。

[18] 張家山漢墓竹簡整理小組💅:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]》(北京🐒👎🏻:文物出版社,2001年11月)圖版頁122🫰,釋文頁303。

[19] 後者是郭永秉先生的摹本🕵🏿,見氏著🕎🚈:〈說?“蒜”🔵、?“祘”〉➿☀️,復旦網👩🏿🦰,2008年12月11日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=565。又收入氏著♎️:《古文字與古文獻論集》(上海👦:上海古籍出版社💞,2011年6月)頁278-286。

[20] 郭永秉:《古文字與古文獻論集》頁279。

[21] 郭永秉💇🏼:《古文字與古文獻論集》頁284👩🦼。

http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1700評論第一樓😫,2011年11月8日💂♀️。

[24] 李守奎:《楚文字編》(上海👩🏿🌾📂:華東師範大學,2003年12月)頁371-372、520🤦🏿;李守奎、曲冰、孫偉龍編著:《《上海博物館藏戰國楚竹書》(一~五)文字編》(北京🦹🏿♀️:作家出版社𓀔,2007年12月)頁324。

[25] 方勇:《秦簡牘文字彙編》(長春:吉林大學博士論文,2010年6月)頁138🧑🏽💻。

[26] 董蓮池:《說文解字考正》(北京:作家出版社🌒🍳,2005年1月)頁115。

[27] 陳劍👩🏼🚀:《甲骨金文考釋論集》(北京:線裝書局☝🏽,2007年4月)頁223👎。

[28] 張富海🚣🏻♀️:《漢人所謂古文之研究》(北京📹:綫裝書局,2007年4月)頁65第184條。亦可參見頁63,第173條?“![]() ”字。

”字。

[29] 此字或作?“![]() ”。即?“

”。即?“![]() ”又可作?“

”又可作?“![]() ”。見《說文》?“款”字曰:?“意有所欲也👳🏼♂️。从欠,

”。見《說文》?“款”字曰:?“意有所欲也👳🏼♂️。从欠,![]() 省。”徐鉉指出:?“

省。”徐鉉指出:?“![]() ,猶塞也🐟。”

,猶塞也🐟。”

[30] 王力先生曾分析?“![]() ”聲的歸部說:?“這個字很奇怪🙀。《說文》說‘

”聲的歸部說:?“這個字很奇怪🙀。《說文》說‘![]() ’字‘从欠,

’字‘从欠,![]() 省🪛。’小徐本作‘

省🪛。’小徐本作‘![]() 省聲’🦹🏼。姚文田、嚴可均《說文校議》說:‘當作祟聲’🙎🏽。朱駿聲說🥋:‘此字古音讀如窟,从欠,祟聲,或从柰聲。’黃氏(引案:指黃侃)大約也主張當作祟聲🫱🏿。但這是可疑的💡。”王力👨🏿🎤:〈古韻脂微質物月五部的分野〉《王力語言學論文集》(北京:商務印書館,2003年4月一版2刷)頁183-184。謹案:王力先生所引的?“

省聲’🦹🏼。姚文田、嚴可均《說文校議》說:‘當作祟聲’🙎🏽。朱駿聲說🥋:‘此字古音讀如窟,从欠,祟聲,或从柰聲。’黃氏(引案:指黃侃)大約也主張當作祟聲🫱🏿。但這是可疑的💡。”王力👨🏿🎤:〈古韻脂微質物月五部的分野〉《王力語言學論文集》(北京:商務印書館,2003年4月一版2刷)頁183-184。謹案:王力先生所引的?“![]() ”其實就是?“款”字的俗體字🤸🏽♂️,見《廣韻?上聲二十四緩韻》:?“款,誠也、叩也、至也👨🦼➡️、重也、愛也,苦管切✳️。八。

”其實就是?“款”字的俗體字🤸🏽♂️,見《廣韻?上聲二十四緩韻》:?“款,誠也、叩也、至也👨🦼➡️、重也、愛也,苦管切✳️。八。![]() ,同上😀。

,同上😀。![]() ,俗。”〔宋〕陳彭年等重修:《宋本廣韻》(台北🅱️:黎明出版社👨🏻🎤,1995年3月十五刷)頁285。則?“

,俗。”〔宋〕陳彭年等重修:《宋本廣韻》(台北🅱️:黎明出版社👨🏻🎤,1995年3月十五刷)頁285。則?“![]() (款)”(元部)从?“祟”(月部)聲應無可疑,二者為對轉關係👰🏽。又上引註腳已提到?“

(款)”(元部)从?“祟”(月部)聲應無可疑,二者為對轉關係👰🏽。又上引註腳已提到?“![]() ”即?“

”即?“![]() ”,也可見?“款”與?“祟”確實關係密切🤬。又《集成》4322

”,也可見?“款”與?“祟”確實關係密切🤬。又《集成》4322![]() 簋?“凡百又卅又五

簋?“凡百又卅又五![]() ”,唐蘭先生曾有量詞之說,謂?“當讀如

”,唐蘭先生曾有量詞之說,謂?“當讀如![]() 🤸🏻♂️。”見氏著:〈用青銅器銘文來研究西周史〉附錄〈伯

🤸🏻♂️。”見氏著:〈用青銅器銘文來研究西周史〉附錄〈伯![]() 三器銘文的釋文與考釋〉《文物》1976年6期。謹案:

三器銘文的釋文與考釋〉《文物》1976年6期。謹案:![]() 簋的?“

簋的?“![]() ”應讀為古漢語中的量詞?“介”或?“个”,見董珊:〈季姬方尊補釋〉👩🔬,《周秦文明學術研討會論文》,2003。

”應讀為古漢語中的量詞?“介”或?“个”,見董珊:〈季姬方尊補釋〉👩🔬,《周秦文明學術研討會論文》,2003。

[31] 〔清〕段玉裁注🏌️:《說文解字注》(台北:漢京文化,1985年10月)頁8。其他字形請見頁31、116、118、150、342、411、506、664🧖🏼♀️。

[32] 馮勝君:《郭店簡與上博簡對比研究》(北京🥤:線裝書局🏊🏽♂️,2007年4月一版)頁187。相似意見也見劉釗:〈齊國文字?“主”字補證〉《出土文獻與古文字研究》第三輯(上海:復旦大學,2010年7月)頁146。

[33] 丁福保編纂🏋️♀️:《說文解字詁林》(北京:中華書局,1988年4月)頁6328。這條材料蒙審查人向我指出,謹致謝忱。

[34] 丁福保編纂:《說文解字詁林》(北京:中華書局,1988年4月)頁6328。

[35] 劉釗:《古文字構形學》(福州🚋👨❤️💋👨:福建人民出版社🙋🏽♂️🏄🏻,2006年1月)頁145-146👱🏻♀️。

[36] 劉釗:〈談新發現的敖伯匜〉《古文字考釋叢稿》(長沙👩🏽🎓:岳麓書社👷🏼♂️,2005年7月)頁117👋🏼🐶。

[37] 劉釗:〈釋甲骨文耤、羲、蟺🧙🏼、敖、![]() 諸字〉《吉林大學學報》1990年2期💅🏿🥇。又載於氏著🔏:《古文字考釋叢稿》(長沙👨🦰:岳麓書社,2005年7月)頁10-11🚣🏻。

諸字〉《吉林大學學報》1990年2期💅🏿🥇。又載於氏著🔏:《古文字考釋叢稿》(長沙👨🦰:岳麓書社,2005年7月)頁10-11🚣🏻。

[38] 劉釗👳🏻♀️:《古文字考釋叢稿》(長沙:岳麓書社,2005年7月)頁10-11。

[39] 季師旭昇:《說文新證》(福州:福建人民出版社,2010年12月)頁331🏗。

[40] 董蓮池:《新金文編》(北京🏊🏻♂️:作家出版社,2011年10月)頁468?“敖”字下。

[41] 同上,中冊頁1417🖕🏼。

[42] 董蓮池:《說文解字考正》(北京:作家出版社🍢,2005年1月)頁156🎇。

[43] 張守中𓀊:《睡虎地秦簡文字編》(北京:文物出版社🕌,1994年2月)頁58。

[44] 趙平安:〈從失字的釋讀談到商代的佚侯〉《中國社會科學院歷史研究所學刊》第一集。又載於氏著🐙:《金文釋讀與文明探索》(上海:上海古籍出版社👷🏽♂️,2011年10月)頁160-168📋。

http://www.xianqin.org/blog/archives/57.html,又載於黃天樹主編👆:《甲骨拼合集》(北京:學苑出版社,2010年8月)頁389,60則🏃🏻♂️➡️。方稚松:〈甲骨拼合14組〉之第八組,《殷墟甲骨文五種記事刻辭研究?附錄一?甲骨拼合14組之第三組》(北京:首都師範大學博士論文🐚,2007年6月)254頁,又載於《甲骨拼合集》頁402,81則。嚴志彬:《商代青銅器銘文研究》,頁290🙏🏿。

[46] 李宗焜編著:《甲骨文字編》(北京◽️:中華書局🏠,2012年3月)上冊,頁32-33🫱🏿🥛,0103號。

[47] 劉信芳:〈安徽鳳陽縣卞莊一號墓出土鎛鐘銘文初探〉,《考古與文物》2009年第3期(2009),頁102-108。

[48] 陳斯鵬👰🏽♂️、石小力🧑🧒、蘇清芳編著:《新見金文字編》(福州:福建人民出版社,2012)☣️,頁21稱此器為?“季子康鎛”,並將此字釋為?“![]() ”。

”。

[49] 胡長春:〈鐘離氏始祖?“宋襄公母弟敖”新證暨?“鷔鷔雝雝”釋義的再探討〉🫅🏿,復旦網👩🏼🎨,2009年6月8日🍪,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=810。

[50] 謝明文:《商代金文的整理與研究》(上海🌞:復旦大學中國語言文學系博士論文👩🏼🦲,2012)𓀑,頁680。

[51] 吳振武:〈鄂君啟節?“![]() ”字解〉《第二屆國際中國古文字學研討會論文集》🤦🏻♀️👴,香港:香港中文大學中國語言及文學系📳, 1993 年 10 月🅿️🧑🏼🦱,頁 279 一 280🫵🏻、孫剛:《齊文字編》(福州🧎🏻♀️➡️:福建人民出版社,2010年1月)頁93。

”字解〉《第二屆國際中國古文字學研討會論文集》🤦🏻♀️👴,香港:香港中文大學中國語言及文學系📳, 1993 年 10 月🅿️🧑🏼🦱,頁 279 一 280🫵🏻、孫剛:《齊文字編》(福州🧎🏻♀️➡️:福建人民出版社,2010年1月)頁93。

[52] 黃德寬🚵🏼♂️:〈釋琉璃河太保二器中的?“![]() ”字〉《古文字學論稿》(合肥:安徽大學出版社,2008年4月)頁28。

”字〉《古文字學論稿》(合肥:安徽大學出版社,2008年4月)頁28。

[53] 徐在國:《傳抄古文字編》(北京🫅🏿:線裝書局,2006年11月)頁388🚐、605🛁。

[54] 徐在國:《傳抄古文字編》(北京:線裝書局🤸🏽,2006年11月)頁621。

[55] 張富海🏇🏿:《漢人所謂古文之研究》(北京🤹🏼🏈:綫裝書局,2007年4月)頁76𓀕,241條📮🧑🏿🎤。

[56] 羅隨祖主編👃🏼:《羅福頤集-增訂漢印文字徵》(北京:紫禁城出版社🥗,2010年6月)頁397。

[57] 徐在國:《傳抄古文字編》(北京:線裝書局,2006年11月)頁866🙂↕️。

[58] 于豪亮:〈陝西省扶風縣強家村出土虢季家族銅器銘文考釋〉《古文字研究》第9輯(北京:中華書局,1984年1月)頁261-262🏌🏼♀️。又載於《于豪亮學術文存》(北京:中華書局🫚,1985年)頁14-15🧕🏼。

[59] 徐在國🧫:《隸定古文疏證》(合肥:安徽大學出版社,2002年6月)頁139。

[60] 張富海:《漢人所謂古文之研究》(北京:綫裝書局,2007年4月)頁67,190條🎴。

[61] 張涌泉🟠:《漢語俗字叢考》(北京👩🏻💻:中華書局,2000年1月)頁627-628。

[62] 裘錫圭😝、李家浩:〈曾侯乙墓竹簡釋文與考釋〉,載湖北省博物館:《曾侯乙墓》(北京♟:文物出版社,1989年7月)頁508-509注48。

[63] 裘錫圭🙋🏿♀️🤢:《文字學概要》(台北🧑🧑🧒:萬卷樓圖書公司,1999年1月再版二刷)頁155🦹🏿♀️。

[64] 裘錫圭😏:《文字學概要》(北京🖐🏻:商務印書館🏌🏽♀️🤹,1988年8月)頁136👨🏻🦯➡️、劉釗🫥:《古文字構形學》(福州:福建人民出版社💵🕵🏿,2006年1月)頁145-146🌤、施謝捷✨:《古璽彙考》(合肥🖕:安徽大學博士學位論文👋,2006年5月)頁76、徐在國:〈《陶文字典》中的釋字問題〉《出土文獻》第2輯(上海🫶🏿🔩:中西書局👩🦼,2011年11月)頁190。

[65] 亦可參見董蓮池💂🏽♀️:《說文解字考正》(北京🧑🏼🏭:作家出版社,2005年1月)頁265的說明。

[66] 季師旭昇:《說文新證》下冊(台北🧚🏿:藝文印書館,2004年11月)頁35。

[67] 林義光認為?“禿”字上的?“禾”象?“髮稀疏形”也可以參考。見《文源》(上海:中西書局,2012)👈👩🏿🍳,頁152。

[68] 吳振武:〈?“![]() ”字的形音義——為紀念殷墟甲骨文發現一百週年而作〉🧫,載臺灣師範大學國文系、中研院歷史語言研究所編《甲骨文發現一百周年學術研討會論文集》🗑,1998年5月10日,頁287-300⏺。

”字的形音義——為紀念殷墟甲骨文發現一百週年而作〉🧫,載臺灣師範大學國文系、中研院歷史語言研究所編《甲骨文發現一百周年學術研討會論文集》🗑,1998年5月10日,頁287-300⏺。

[69] 陳劍:〈釋造〉,復旦大學出土文獻與古文字研究富达編🏇🏼:《出土文獻與古文字研究》第一輯(上海🏆:復旦大學,2006年12月)頁64。亦見氏著☸️:〈甲骨金文?“![]() ”字補釋〉《古文字研究》第二十五輯(北京🪚:中華書局,2004年10月)頁40-44。

”字補釋〉《古文字研究》第二十五輯(北京🪚:中華書局,2004年10月)頁40-44。

[70] 陳劍:〈釋造〉頁65🧛🏿♂️。

[71] 陳劍👲🏿:〈釋造〉頁55-56、71。

[72] 參拙文🙀👨👧👧:〈釋《郭店?六德》簡22?“以守社稷”〉《中國文字研究》2008年第2輯(總第十一輯),大象出版社2008年12月🚲,頁87-88。又載於拙著🍈:《楚文字論集》(台北💃:萬卷樓圖書公司🦑,2011年12月)頁57-66。

[73] 季師旭昇:《說文新證》下冊(台北:藝文印書館,2004年11月)頁290-291👮🏽。

[74] 羅隨祖主編💇🏿♀️:《羅福頤集-增訂漢印文字徵》(北京:紫禁城出版社🖲,2010年6月)頁291🌌。

[75] 張亞初:〈甲骨文金文零釋〉《古文字研究》第六輯(北京🚯:中華書局,1981年11月)頁165-166。

[76] 何琳儀🧂:《戰國古文字典》(北京:中華書局💆🏼♀️,1998年9月)頁1300〽️。

[77] 季師旭昇🌯:《說文新證》上冊(台北🏬:藝文印書館💔,2002年10月)頁503🤥。

[78] 趙平安:〈釋?“孛”及相關諸字〉《文字學論叢》第五集✖️,線裝書局,2010年👨❤️👨。又載於氏著:《金文釋讀與文明探索》(上海:上海古籍出版社,2011年10月)頁75-77。

[79] 何琳儀:《戰國古文字典》(北京:中華書局✮,1998年9月)頁1300。

[80] 羅隨祖主編:《羅福頤集-增訂漢印文字徵》(北京:紫禁城出版社,2010年6月)頁263。

[81] 同上,頁92🧝。

[82] 《大徐本》誤作?“朱木”🧜🏼,此依《繫傳》改為?“朱巿”,見〔南唐〕徐鍇:《說文解字繫傳》(北京:中華書局🤨,1987年10月)頁122🫶🏿。

[83] 裘錫圭👨🏽💻、李家浩:〈曾侯乙墓竹簡釋文與考釋〉,載湖北省博物館:《曾侯乙墓》(北京:文物出版社,1989年7月)頁502注10。

[84] 李家浩:〈包山二六六號簡所記木器研究〉《國學研究》第二卷 (北京👩👧:北京大學出版社,1994年7月)頁1、3。

[85] 引案:原文應書為?“![]() ”處💘,作者均作?“

”處💘,作者均作?“![]() ”,為避免誤會,逕改為?“

”,為避免誤會,逕改為?“![]() ”。

”。

[87] 季師旭昇:《說文新證》(福州👦🏼:福建人民出版社,2010年12月)頁257。

[88] 劉釗⚒、洪颺🍳、張新俊編纂🤴🏽:《新甲骨文編》(福州:福建人民出版社,2009年5月)頁206-207。

[89] 張雙棣😐:《淮南子用韻考》(北京🧑🏻🎤:商務印書館👳🏻,2010年3月)頁240。

[90] 陳復華、何九盈:《古韻通曉》(北京:中國社會科學出版社🐇,1987年10月)頁248🤲、鄭張尚芳😾🙋🏻♂️:《上古音系》(上海🍂:上海教育出版社,2003年12月)頁257🏂🏽🗃。

[91] 林澐🧑🏿🏫:〈讀包山楚簡札記七則·七〉《林澐學術文集》(北京:中國大百科全書出版社🧑🏼🎄,1998年12月)頁21。

[92] 郭永秉:《古文字與古文獻論集》頁283💯。

[93] 陳偉:〈郭店簡書《性自命出》校釋〉🛌,謝維揚、朱淵清主編:《新出土文獻與古代文明研究》(上海:上海大學出版社⏰,2004年4月)頁201🤟🏿。又載氏著:《郭店竹書別釋》(武漢:湖北教育出版社👩🏽🌾🏖,2003年1月)頁205。

[95] 陳復華👩🏻🏭、何九盈:《古韻通曉》頁363。

[96] 2010年6月12日覆信內容。或見拙文:〈《天子建州》?“臨城不言毀”章試解〉《簡帛》第六輯(上海🔚:上海古籍出版社,2011年10月)頁289。或見《楚文字論集》(台北😧:萬卷樓圖書公司,2011年12月)頁224-225🤟🏽。

[97] 見陳劍先生在臺灣彰化師範大學國文研究所開設的?“古文字學研究”課程內容,2017年1月12日。

本文收稿日期为2017年1月14日

本文发布日期为2017年1月15日

点击下载附件: 1731蘇建洲:楚系文字“祟”字構形補說兼論相關問題.doc

下载次数:135

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址👩🏿🚀:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编🫘:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🪈:696809