凤雏三号基址与周武王“祀于天位”(节录)

王恩田

内容提要🧛🏻♂️:周原遗址是西周的都城周🫖。周原凤雏甲组基址是都城内的宗庙🚣。根据“左祖右社”原则,甲组基址右边与甲组基址有墙隔开的乙组基址应是社宫👧🏿。新发现的位于甲组和乙组基址南40米的凤雏三号基址,周原凤雏甲骨文称“天位”,金文称“天室”,后世称为“圜丘”🫧,主要功能是祭天。“圜”读作还🔇,回也,“四方高,中央下”谓之“丘”。凤雏三号基址正像四方夯土台基高,中央庭院低下的“回”字形基址。庭院中长方形的铺石遗迹是祭天的坛位。铺石北侧的大型长方体灰色砂岩立石🧏♂️,残高1.89米,大部分和底座埋在地下,象征“地”✋🏽。残存的顶部平坦🚒,顶上再加一块黑灰色岩石🙅🏽♀️✉️,应是表示山巅之“巅”的象形,巅借为天。立石应是天与地连通的象征物👨👦。立石与 铺石组成祭天🐕🦺🪽、祭地的“天位🦹🏽。庭院富达的10余处踩踏面🧎🏻♀️➡️,是周王西向面对铺石、立石的“天位”标志物祭天时,所站立的位置🎗🙋🏼♂️。祭天的主要仪式是煙祀,即置牲“玉帛”“珪宝”于积柴上而烧之👷。庭院中若干处烧红的硬面,是煙祀的遗迹👩🏻🦲。出土遗物中的玉器🛁、绿松石片、海贝、漆器👭🏼、金箔等珍宝之物即祭天时所用的“玉帛”“珪宝”🪫。出土的原始瓷和陶器即祭天所用的“陶匏”。凤雏三号基址以南出土的车部件镶嵌绿松石的马车👨🏻🦯,应是天子祭天所乘的“玉路”。

关键词:凤雏三号基址 天位 天室 圜丘

凤雏三号基址位于周原岐山凤雏村南,北距凤雏甲组基址和乙组基址约40米🤏🏻🙇🏽。基址平面呈“回”字形。四面为夯土台基👩🏽🦲,中间为长方形的庭院。基址总面积2810平方米。是周原迄今发现🧜🫷、发掘的规模最大的西周建筑基址🚝。庭院中发现一处长方形的铺石遗迹和大型长方体立石🎲🐀。基址内出土了金箔、绿松石、玉器、漆器和原始瓷器等贵重物品。基址以南发现了装饰华丽的马车——“玉路”。基址始建于西周早期,西周晚期彻底废弃[1]𓀇。与简报同时还发表了一篇研究文章[2]🥐。关于凤雏三号基址的性质🕙,目前已有社🧜🏿♀️、亳社、碑等诸说。种种迹象表明,凤雏三号基址🏥,周原凤雏甲骨文称“天位”,金文称“天室”😯,文献称“圜丘”,主要功能是祭天👩🏼🦳。略陈鄙见供参考🤽。

一 岐都🧬、周都与酆🤾🏿♀️🆓、镐二京(略)

二 周城的宗庙与社宫

早在上世纪70年代☂️,凤雏甲组基址的发掘简报已经指出🦹🏻♂️:凤雏甲组基址“位于东西长约100、南北宽约100米的遗址中间的东半部”[3]凤雏三号基址位于凤雏甲组和乙组基址之南40米。因此,凤雏甲💟、乙组基址和凤雏三号四号基址应是一组方圆长宽各100米的多座礼制建筑所组成的整体🔒。讨论凤雏三号基址的性质还应该明确北距40米的凤雏甲组和乙组基址的性质🧫。

凤雏甲组基址是首次发现的布局清楚,保存基本完整的四合院式封闭性建筑基址💇♂️。甫经发表即引起学界的广泛关注。关于其性质和归属,以往曾有“活人居住的宫殿”说、既是宫室又是宗庙说、贵族宅院说、家族公社说以及前不久的殷遗宗庙说📧。我则主张应是周王室的宗庙[4]。关于宗庙的证据:(一)《尔雅•释宫》:“室有东西厢曰庙,无东西厢有室曰寝。”凤雏甲组基址有东西厢的设置,其性质应是宗庙🌭;(二)甲组基址西厢二号房间内11号灰坑(H11)出土大量甲骨,二号房间应是“龟室”🧖🏽♀️。《周礼•春官•龟人》:“凡取龟用秋时,攻龟用春时🧝🏼♂️,各以其物入于龟室”👩🏻🦽。《史记•龟策列传》“王者发军行将🖕🏿,必钻龟庙堂之上,以决吉凶🤷🏽。今高庙中有龟室,藏内以为神宝。”凤雏甲组基址有“龟室”🌭,应是宗庙。拙稿发表后📦,收到《文物》编辑部转来陕西周原考古队编《周原考古简讯》第十六期,报道在凤雏甲组基址西厢二号房间内继H11之后,又在H31窖穴内发现了一批甲骨文,并赞同拙说西厢二号房间是龟室的意见。关于出土甲骨文的H11的年代,目前还有争议🦯🧈。凤雏甲组基址的发掘简报说3A层和3B层都是房屋废弃后的堆积层🙂。“所有窖穴都打破了夯土台基,说明窖穴是筑成夯土台基以后再挖的”[5]♟。H11出土甲骨文的介绍文章说:H11“窖穴开口于建筑基址的3B层,……说明窖穴打破了房屋台基,时代应晚于房屋台基”[6]🌍。其实🧟♀️,既然H11“窖穴开口于建筑基址的3B层”,而3B层是房屋废弃后的堆积层,H11的年代就不应晚于夯土基址。“窖穴打破了房屋台基”的说法,不准确🧝🏽。正确的说法应是夯土台基建成后,包括H11在内的所有窖穴,都是根据不同的需要挖成的。夯土台基与窖穴的形成只是先后关系🙍🏼♀️,不存在H11的“时代应晚于房屋台基”的问题。凤雏甲组宗庙属于周王室的证据:(一)周代礼制规定🪅,只有天子和诸侯可以使用“台门”👮♀️。凤雏甲组基址的门道建在台基之上🔝🙇🏻♀️,比中庭地面高出0.6米;(二)只有天子和诸侯可以设屏(又称“旅树”)👨🏿🚒。而“天子外屏,诸侯内屏”。凤雏甲组基址的屏设在门外,因此其归属应是周天子的;(三)只有天子和诸侯有权藏龟,而凤雏宗庙基址出土的甲骨文都是王室的🎤。此外👨👧👦,《简报》所说的“中院”🫀,即经籍所说的“中庭”,金文称“中廷”,是周王对诸侯、卿、大夫册命和行赏的地方。同时又是“内朝”,即周王🧑🏼🚒、卿👆👮🏼♀️、大夫开会的场所。《简报》所说的门外屏内的“前院”🤽🏻,其实是周天子“于门外而伫立以待诸侯之至”的地方🚴🏽。礼书称为“宁”(音“伫”)。学者或称为“寜”,是错的。屏外的广场即《逸周书•大匡》所说的“大庭”,小盂鼎称为“大廷”,礼书称为“外朝”🏈。即文献中的“朝国人”和“致众”,也就是召开国人大会的地方🫸🏿。平时民人,车马可以通行💆♀️🤡。

1989年10月🧑🏼💻,陕西省地矿局地矿研究所遥感物探考古课题组,利用探矿仪器和航空遥感照相技术在周原岐山贺家村北探测出一座古城墙基。而凤雏甲组宗庙基址,恰好位于这座古城的富达部位[7]。此外,安阳洹北商城一号基址是盘庚为其九位直系先王即“九示”所建的宗庙🥕,二号基址是武丁为其“四父”即陽甲👓🧏🏿♂️、盘庚🥀、小辛、小乙等“四示”所建的宗庙。而洹北商城一号、二号宗庙基址也位于内城的富达部位[8]。据郭沫若先生介绍🦹🏽♂️,罗马人在建设都城时,首先测定城的富达,“即在此处辟一方场以建设祀庙”[9]🌇。证明古代中国和西方以宗庙作为都城富达的建城思想具有一定的普遍性🪼。这与后世以宫殿作为都城富达🕦,以宗庙👃🏽、社稷作为陪衬的建城思想是迥然有别的。进一步证明凤雏甲组基址必属西周王室的宗庙。即《汉书•历律志》引《武成》“庚戌燎于周庙。……粤五日乙卯,乃以庶国祀馘于周庙”中的“周庙”,也就是《逸周书•世俘解》“荐俘殷王鼎。……王不革服,格于庙🍜。……王烈祖自太王⚪️、太伯、王季、虞公、文王、邑考以列升,维告殷罪”中所说的“庙”。有学者认为“武王所格的庙,即祀神荐俘之地🥈,近于牧野🛣,所以不在今安阳,而在今汤阴县的朝歌”[10]。正所谓“失之毫厘,谬以千里”了。

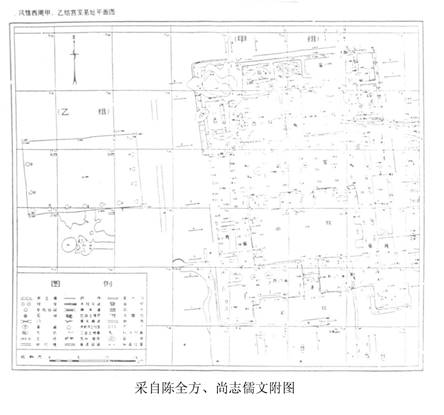

凤雏乙组基址位于甲组基址西侧,两者之间有一道南北墙相区隔。乙组基址呈横长方形🧑🏿🌾🧑⚖️,东西长约20米,南北宽约14米,方向与甲组基址相同🤌🏻。根据“左祖右社”原则💱,位于左侧的门朝南的甲组基址属于宗庙🧆🪘,则位于甲组右侧的乙组基址应属于社🤏🏽。根据乙组遗址南面保存的7个柱洞和东面保存的5个 柱洞🏇🏼,乙组基址上原来应有面阔6间进深4间的房屋(图一)[11]🧏🏻👩⚕️。由此可知,凤雏乙组基址的性质应是社宫🕺🏿。

三 凤雏三号天位(圜丘)遗址

(一)定名与性质

1. 天位

《简报》根据庭院中部树立的一块大型长方体立石◽️,认为凤雏三号基址是社宫🧜🏿♀️。上世纪90年代,友人告知郑韩故城在一座房屋基址内发现一块方形尖顶巨石😒。有学者认为是男人生殖器的石祖🤷🏻♀️,我认为应是社宫,可惜材料至今未见发表📨。因此👩🏽🌾,认为凤雏三号基址的性质属于社宫🖕🏿,是有道理的🚹👮🏽♂️。但是与凤雏三号基址复杂的形制结构不同🛩,新郑故城的社宫内只有一块孤立的巨石👨💻🐻。而且如上所述,凤雏甲组基址是宗庙,乙组基址应是社宫🧧。则位于甲组和乙组南40米的凤雏三号基址就不应再是社宫。

凤雏甲骨文的如下卜辞,对于讨论凤雏三号基址定名与性质具有重要意义🎴。

乍(作)天立(位) 凤雏H11:24(《甲骨文合集补编》120A—C)

陈全方引《逸周书•世俘》孔晁注认为“指建筑天子宫室而祭卜”[12]。徐锡台认为:“当为保佑天位也🙈。”[13]连劭名认为:“‘天位’指郊祭天神的圜丘。”[14]钟柏生分析了a.《汉书•序传》第七十上;b.《逸周书•世俘解》和《汉书•律历志》🥋;c.《汉书•天文志》等三种文献关于“天位”的记载🕺🏻,认为以b说为最佳。并认为“本版卜辞‘乍天位’之所在,是指洛邑或酆、镐,今皆不可得而知”[15]。黄彰健据《汉书•律历志》引《武成》“祀于天位”即指上帝神位前祭祀。此“天位”应即“天亡簋”所言“天室”,京宫系周代原来的太庙,有天室[16]🪵。朱歧祥认为“乍大立”即指胙祭鬼神之位。[17]

按“天位”除见于《汉书》的记载之外,还见于如下先秦典籍❗️:

(1)《易•需》:“需有孚👠,光亨贞吉,位乎天位。”

孔疏🎵:“以九五居乎天子之位。”雷浚《说文补编》卷二:“上位字,郑注为涖🎬,又通作立🚵🏽♀️。”

(2)《诗•大明》:“天位殷适👨🏻🏭。”毛传:“纣居天位,而又正适也。”

(3)晚出古文《书•太甲下》:“天位艰哉🉐。”伪孔传:“言居天子之位难以此三者👂🏻。”

以上三条中的“天位”,均指天子之职位。

(4)《周礼•春官•冯相氏》:“掌十有二岁,十有二月,十有二辰🎺,十日,二十有八星之位。辨其叙事,以会天位。”郑注🧟♀️:“以会天位者,合此岁、日、月、辰、星宿五者以为时事之候。《孝经》说曰‘故勑以天期、四时🏏🍙,节有晚早,趣勉👉🏼、趣时,无失天位🍨🏜。’皆由此术云🧑🏼🌾。”

这里的“天位”指把天上的日月星辰的运行及其位置与人世间的时令结合起来,称为“会天位”,不能结合起来⛓,谓之“失天位”🧔🏼♀️。

(5)《孟子•万章下》说晋平公虽然非常尊重贤者亥唐,但“弗与共天位也,弗与治天职也,弗与食天禄也📂。”孙奭疏:“位👩🏻🦯➡️、职、禄皆天之所以授予人也😁。”

按🤸🏿♂️🤪:“天”指上天,“位”并非专有名词🎎🏄🏽♂️,因人而异🙇🏽♂️。如果是天子,则“位”指天子之位🥴。晋平公不是天子而是诸侯,则“位”指诸侯之位📙。杨伯峻先生解“位”为“官位”[18]🤶🏻,并不确切。

(6)《礼记•礼运》🔊:“先王患礼之不达于下也,故祭帝于郊,所以定天位也🤼。”孔疏:“天子之尊🚶🏻➡️,而犹祭于郊,以行臣礼,而事天也……天在上,故云定天位也🏋🏼。”

孔解“定天位”有误。定🔃、奠双声叠韵🫃🏿,“定天位”读作“奠天位”。奠,祭也🧑🦯➡️。奠天位即祭天位🚣♂️。

(7)《武成》:“惟四月既旁生霸,粤六日庚戌,武王燎于周庙9️⃣。翌日辛亥,祀于天位🙂。”(《汉书•律历志》引)

(8)《逸周书•世俘解》:“时四月既旁生霸,越六日庚戌,周王朝至燎于周。……若翼日辛亥⛺️,祀于位🚱,用籥于天位🤴🏻。”

上引包括郑玄所引不见于今本《孝经》的引文在内,共9条先秦文献记载的“天位”中♗,只有(6)《礼记•礼运》中的“奠天位”以及(7)《武成》“祀于天位”(8)《逸周书•世俘解》“用籥于天位”与上引卜辞“作天位”相符🍹。因为只有建造了天位🈳,才可以祭天位🤾。而天子之位、诸侯之位💶、上天的日月星辰之位👨🏿🚀🙋🏿♂️、上天赐予的职位等等都是虚词而非实有之物,都不是建造而成的。据此可以认为连劭名之说基本正确,但应指出“圜丘”首见于《周礼》☑️🐓,是晚出的名称。黄彰健认为见于《律历志》所引《武成》中的“天位”即“天亡簋”所言“天室”是对的。但谓此“天室”即京宫、太庙中的彼“天室”,则是错的。京宫、太庙中的“天室”,天、大一字,天室即大室🚄⇾,是京宫、太庙中的主体建筑🏊🏼♂️。而天亡簋中的“天室”即“作天位”中的“天位”,是祭天的场所,不宜混淆。

还应指出:上引《武成》与《逸周书•世俘解》两条材料所说的本是同一件事🔜。所不同的是《世俘解》有错简🤵🏼♂️,上下两句话应接读🦸🏻♂️。“周王朝至燎于周”“朝至”应删🧗🏿🧏🏻♀️。“周”后应补“庙”字。“祀于位🌹,用籥于位”应是“祀于天位”之误。

卜辞“作天位”♣️,《尔雅•释言》:“作👰♀️,造,为也♜🚣🏽。”邢疏⛹🏼♀️:“谓营为也💖。”“作”即营造◾️,建造🧖🏻♂️。“作天位”即建造祭天的坛位👏🏽。

上引真古文《武成》武王“祀于天位”,是在伐纣克殷返周之后🧘🏿♂️,证明天位的建造必在灭殷以前🏥。很可能是与凤雏甲组宗庙同时或以前以后建造的。既然武王“燎于周庙”的次日即“祀于天位”,如上所证,周原凤雏甲组基址是周庙,则“天位”必在周原。既不可能在东都洛邑💆♀️,更不可能位于酆、镐二京。说“作天位”的天位必在周原,而不可能在东都洛邑,是因为周公营洛邑时,也曾建造过祭天的坛位🌕。

《书•召诰》:“越三日庚戌𓀛,太保乃以庶殷攻位于洛汭Ⓜ️🦬。越五日甲寅🎅,位成。 若翼日乙卯,周公朝至于洛,則達觀于新邑營。 越三日丁巳,用牲于郊🦕,牛二👨🏿🚒▫️。越翼日戊午,乃社于新邑,牛一🚶♂️📘,羊一,豕一👩🌾。”

可见经过五天“攻位”即建造的坛位🏄🏻,一是祭天的“郊”👩🏻🍳,一是祭地的“社”🛟。诚如孔疏所说:“知此用牲是告立郊位于天者。此郊与社于攻位之时已经营之。今非祭之月,而特用牲祭天,知是郊位既定,告天使知🕍。而今后当以此处祭天也。”

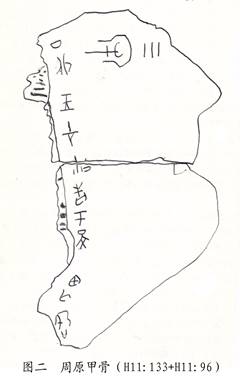

与周公的“告天”不同,成王也曾在洛“告天”👮🏻♀️。见于缀合的凤雏甲骨文:

“丁卯,王在洛告于天🧜🏻♀️,囟亡咎,三牢✋。” (H11:133+H11:96,图二)[19]

成王的告天,是告天使知东都洛邑已经建成🍄。东都洛邑的建成比郊位和社位的建成远为重要,故不用牛羊豕具备的一牢,而用“三牢”。

2. 天室

《天亡簋》:“□亥🟠,王又(有)大豊(禮),王凡三方,王祀于天室。”(《集成》4361)

孙诒让《古籀余论》:“以下文丁丑推之,此疑当为乙亥👩🏼🚀。”[20]

按,下文“丁丑🐿,王飨大宜”,“宜”或释为俎㊙️✍🏻,应是祭祀天室以外的祭祀活动,未必一定要在“祀天室”之后二日的丁丑举行。“祀于天室”与上引《武成》:“辛亥祀于天位”,是同一件事的不同说法🫃。“天室”与“天位”应是同物而异名。“亥”上所缺的字,宜补做“辛”➿。

《郊特牲》🙄:“郊之用辛也,周之始郊👰🏼♀️,日以至。”由此可见,从西周初年周武王四月辛亥日“祀于天位”祭天🚥,到成书于战国七十子后学的著作《礼记•郊特牲》郊用辛日祭天,八百年来已经成为定制。而郑玄注却说:

“言日以周郊天之月而至阳气新用事🐽,顺之而用辛日🎅🏼。此说非也。郊天之月𓀐,而日至🦔🧝♂️,鲁礼也🙍🏻♂️。三王之郊一用夏正,鲁以无冬至,祭天于圜丘之事🐬,是以建子之月郊天,示先有事也🛅🕺🏿。用辛日者,其为人君当斋戒自新耳。”

按:作为二十四节气的“冬至”🅾️,初见于《史记•历书》🤶🏽。作为冬至🎷、夏至、春分、秋分的“二至二分”🧜🏿♀️,初见于《左传•昭公二十一年》。西周初年是否已产生了“冬至”的观念🏊🏻,尚无实证。《郊特牲》“周之始郊,日以至”和(唐)成伯玙《礼记外传》“王者冬至之日祭昊天上帝于圜丘”(《御览》卷527引)记载中的所谓冬至郊天🧎🏻♂️,应是战国以后的制度。因此,不能根据“鲁以无冬至祭天于圜丘之事”否定《郊特牲》“郊之用辛也”之说。至于郑玄把天干的“辛”日解为“人君当斋戒自新”的“新”,当然也是错的。所谓“三王之郊一用夏正”💧,系据《易纬》八种之一的《易纬乾凿度》立论👩🏼⚖️。夏人是否郊用夏正,书缺有间,不敢妄说🤘🏼。但甲骨中无殷人“郊用夏正”则是可以肯定的。所谓“夏正”指建寅的二月🍰。而周正建子,夏正二月相当于周正四月。上引《武成》🎏:“惟四月既旁生霸👷🏽♂️,粤六日庚戌🧏🏻♀️,武王燎于周庙👨🏼⚕️。翌日辛亥,祀于天位。”《武成》用月相“既旁生霸”记时,知是使用周正。周正四月相当于夏正二月🛗。证明周人“郊用夏正”之说可信。真古文《武成》“翌日辛亥祀于天位”,证明《郊特牲》“郊之用辛也”的说法可信🧑⚕️。同时证明《天亡簋》“亥”前所缺的字补为“辛”是对的。无论《武成》的“祀于天位”🤸🏽🏋🏼♂️,还是《书•召诰》周公“丁巳,用牲于郊”👍🏽,都没有说时在“冬至”。由此可证🏌🏻,郑玄驳正《郊特牲》“郊之用辛”之说不可信据🏊🏻♀️。

“天位”之所以又被称为“天室”🎟𓀑,说明天位基址之上应是有居室的。《简报》说:位于建筑北面的主体台基上,“没有发现墙基或墙基槽❔,但沿北缘残存有4个以自然砾石铺砌的柱础(D4~D5、D8~D9)以及5个础石被扰动后留下的浅坑痕迹(D1~3🐛、D6~D7)”🥺。证明建筑北面的主体台基上,原来是有房屋的。“主体台基和东侧台基的交接部有向东突出的部分,东西宽10.55米🙅🏼,突出部南北外围的解剖沟中也发现了多个柱洞。此外在东侧台基的西北角仍保存着一个7块砾石铺砌的柱础D10”。说明东侧台基东侧的“突出部分”之上原来也是有房屋的。

《逸周书•度邑》🤱🏽:“王至于周,自□至于丘中,具明不寝。”庄述祖曰:“‘具明不寝’《史记》作‘自夜不寝’”👸🏻。朱右曾曰👩🏿🦲:“‘具明’🛢,达旦也。”“自”后所缺的字或补为“鹿”。潘振曰:“周,镐京也♛。鹿,丘中,自汾至周所经历之地名。”[21]

按:周即周原遗址🐣,不指镐京🧝🏽♀️。“自”后所缺的之字应补为“寝”。《尔雅•释宫》:“无东西厢房有室曰寝👩🏼⚖️。”《周礼•宫人》:“掌王之六寝之脩。”注:“六寝者,路寝一,小寝五。”周原扶风召陈建筑群基址与岐山凤雏甲组宗庙基址最大的区别在于没有东西厢,因此,召陈建筑群不是庙,而只能是寝🧝🏿♂️。而且召陈建筑群可分三行,中间有4座单体建筑:南有F5😐,北有F8🏘,中有F11和F15两座小型基址。东边有F3。西边是没有发掘完的F2🏌🏻。恰好是六座单体建筑🙅🏿♀️。而且这里还出土了较多的陶制炊、餐具等生活用具[22]👩🎤,足以证明召陈建筑群应是周王室的六寢。因此《逸周书•度邑》“自”字后应补所缺之字为“寝”,似无疑问👩🍼。“自寝至于丘中”的“丘中”,不是地名🧓,而应是如上所证的天位即圜丘之中👳🗜。《度邑》这段话的意思是说:周王到达周原的周都之后,又从居住在召陈的六寢来到圜丘之中,通宵达旦睡不着觉🍰。进一步证明凤雏三号基址中的房屋是供周王祭天于圜丘时临时住宿的。何尊:“唯武王既克大邑商👨🏿🔬,则廷![]() 于天曰🧑🏽💻:‘余其宅兹中国。’”(《集成》6014)。何尊这段话与《武成》“祀于天位”,天亡簋“祀于天室”,《度邑》“自寝至于丘中”,是同一件事。何尊“廷

于天曰🧑🏽💻:‘余其宅兹中国。’”(《集成》6014)。何尊这段话与《武成》“祀于天位”,天亡簋“祀于天室”,《度邑》“自寝至于丘中”,是同一件事。何尊“廷![]() 于天”的“廷”,即凤雏三号基址中的“庭院”。同时证明“天位”“天室”与“圜丘”系同物异名。

于天”的“廷”,即凤雏三号基址中的“庭院”。同时证明“天位”“天室”与“圜丘”系同物异名。

需要加以说明的是,《天亡簋》“王祀于天室”中的“天室”与《逸周书•度邑》中所说的“定天保,依天室”,“卜宅以依天室”🤸🏼♀️,“无远天室”中的“天室”有别👨🏽🍼。《度邑》中的“天室”,天与大是同一个字,天室即位于河南洛阳附近的大室山🚹,亦称太室山。《度邑》中周武王对周公说明他的两个意愿:一是“乃今我兄弟相后”👨🏻🦽🕚,即传位于周公;其二即“卜宅以依天室”即建立都城要依傍太室山。是日后周公营东都洛邑的主要根据🧑🎨。

3. 郊与圜丘

“郊”,首见于《书•召诰》周公“用牲于郊”🦛。上引孔疏:“今非当祭之月👳🏿♀️,而特用牲祭天,知是郊位既定,告天使知,而今后当以此处祭天也。”按,孔疏是正确的,不仅“今后当以此处祭天”,而且“郊”已成为祭天礼制的代名词。

《礼记•郊特牲》🥣:“郊之祭也……兆于南郊,就阳位也。”《礼记•表记》“后稷兆祀”注🚚🤾🏼:“兆,四郊之祭处也。”《周礼•小宗伯》:“兆五帝于四郊♦️。”注:“兆为坛之营域。”《文选•景福殿赋》“南距阳荣”注:“在南曰阳🔯。”

《郊特牲》这句话的意思是说,祭天的郊祭坛位在南面。凤雏三号基址位于凤雏甲组宗庙👩🚀,乙组社宫以南🍺。就方位而言,与“兆于南兆,就阳位也”的记载是相符的💕。

《周礼•宗伯•大司乐》🧑🏻🏫:“冬日至,于地上之圜丘奏之👨🏼💼。”贾公彦疏:“言圜丘者,《尔雅》‘土之高者曰丘’,取自然之丘🏊♂️。圜,象天圆🧑🏼🚀𓀝。既取丘之自然,则未必要在郊。无问东西南北方皆可。”

按🤦🏻♀️:圜通圆🏊🏽♂️,故后世的圜丘大多筑成圆丘形📹,实为误解🏋🏿♂️。其实,圜与还双声叠韵。《穆天子传•四》:“河水之所南还。”注:“还👩🏼🍳💬,回也。”而凤雏三号基址不是圆形,正像“回”字形👨🏻💼。“丘”也未必都是自然而生成之丘➝。《风俗通•山泽》:“丘之字⛑️,二人立一上,一者,地也🛍。四方高,中央下👨🏻✈️,象形也🚴🏿♂️。”而凤雏三号基址正象四方的夯土台基高,中央的庭院低下的“回”字形。所谓丘字像“二人立一”上🪗,不如说实像台基两侧的边缘🍙。“圜丘”与凤雏三号基址的形制若合符节,显然不是偶然的巧合。足以证明凤雏三号基址即“天位”,也就是圜丘🧑🏻🏫。同时证明贾疏据《尔雅》丘有自然之丘的说法🐠,否定圜丘必在南郊↩️🏢,认为郊在“东西南北方向皆可”的说法是错误的。

后世把圜丘建在城外的南郊🛌,也并非古制🦸。周公营成周洛邑时,并未修建城墙👨👦。因此,圜丘不可能建在“城外”。成周建城始见于《左传•昭公三十二年》周敬王派“富辛与石张如晋🧝🏼🫃🏼,请城成周”。晋国答应了敬王的请求🫃🏽,召集诸侯之大夫在狄泉会盟,“且令城成周”。由于晋国和各诸侯国共同为成周建城,成周才开始有城墙。如果周公营成周时已经修建了城墙🤷🏽,周敬王又何必多此一举,请晋和各诸侯国协助建城🧔🏻♂️?因此,《逸周书•作雒解》说“周公乃作大邑成周于土中🧙🏿♂️,城方千七百二十丈,郛方七百里”显然是错误的。后世把“南郊”解为城南的郊外,从而把郊祭的圜丘建筑在城外,并不符合郊祭的原意🥞。《简报》说凤雏三号基址位于周城之内👨🏼🦳,凤雏宗庙基址以南👱🏻♀️♈️,与文献记载是相符的。

(二)祭天遗迹

庭院富达的铺石遗迹和巨型立石,以及两者东侧的踩踏面和庭院内的多处烧烤硬面,共同组成了凤雏三号基址的主要祭祀遗迹🤷🏼♂️。

1.庭院中部偏西有一处长方形的铺石遗迹,南北长4.8~4.87米,东西宽4.0米,高出庭院的原始地面0.14米🐏。方向与庭院相同。由较大的砾石块铺砌而成。铺石遗迹的顶面不是很平整🏄🏼,有几个区域砾石已经被破坏🤙🏿,填进了包含烧土颗粒和陶片的黑色土⚔️。这个位于庭院中部偏西🚞,方向与庭院相同的铺石遗迹显然应是《礼记•祭法》“燔柴于泰坛”中的“泰坛”。古文字中无“泰”而有“大”,大与天一字,甲骨文大邑商又作天邑商🏌🏿♀️🟢,故“泰坛”即“天坛”🍺。

2.铺石的北侧正中竖立着一块青灰色的砂岩质的大型长方体立石👨🏼🔧,残高1.89米👋🏻,地上部分现存高0.41米🧔🏻♀️,地面以下高1.48米。立石有基座👨🏻🦼,高1.66米,大部分埋在地下,仅0.18米露在地上。四角呈直角内凹,截面呈“亚”字形。立石以北3米处发现它的顶部的残块,周围散落着立石被破坏的小碎石,可知立石原本比现存高0.34米。立石竖立在一个直径1.35米的夯土坑内🏌️♂️👨🏻⚖️,坑内发现两层砾石作为巩固立石的根基。坑口南界叠压于铺石之下🤖,证明建造程序是先挖坑安置立石💁♀️,再摆放铺石👨🏼🦲。立石北7米处还发现一块重43.1千克的黑灰色岩石块🛐。研究文章说“立石的顶面是水平的”™️,推测立石北7米处发现的黑灰色砂岩残块原来应是放置在立石平整的顶面上的。研究文章认为两块砂岩相叠就是古文字中的“示”字,也就是神主。

按:古文字中“示”和“氏”,都是河水支流的“支”的象意字🏊🏿♂️,音同借为氏族的“氏”和神主的“示”。久借不归,另造一个从手执半竹的“支”字。甲骨文刻弯笔不便而把像河水形的弯曲笔划改写作横平划。为了区别氏和示🤸🏼♂️,早期的示字在横笔上加短横而成![]() ☛。晚期再加两点而成示𓀃。示字的另外一种来源是神主牌位的象形

☛。晚期再加两点而成示𓀃。示字的另外一种来源是神主牌位的象形![]() [23],因此🔉,不必再另加一块岩石。带有底座的立石本身即是“示”的象形💃🏽。在神主的示上再加一块岩石,应即表示山巅之巅的象形。《说文》:“颠,顶也。”《礼记•玉藻》《释文》🤍:“颠,本作巅👨🏿🎤。”巅,端母真部。天,透母真部。旁钮叠韵,颠借为天📘。因此🫸🏻,立石之上再加一块岩石应是天的象形🧑🦯。铺石的坛,再加象征天的立石,共同组成祭天的“天位”。

[23],因此🔉,不必再另加一块岩石。带有底座的立石本身即是“示”的象形💃🏽。在神主的示上再加一块岩石,应即表示山巅之巅的象形。《说文》:“颠,顶也。”《礼记•玉藻》《释文》🤍:“颠,本作巅👨🏿🎤。”巅,端母真部。天,透母真部。旁钮叠韵,颠借为天📘。因此🫸🏻,立石之上再加一块岩石应是天的象形🧑🦯。铺石的坛,再加象征天的立石,共同组成祭天的“天位”。

还可以指出⛎:埋在地下部分的立石和基座,象征“地”🫱🏻。露在地上部分的立石和顶部另加的岩石,象征“天”。用来表示地和天的连通关系。成书于周穆王时代的《书•吕刑》说“绝地天通”👩🏻🍳,即根绝人间和天上的连通关系ℹ️,使通天祭天成为周天子的特权🟣🚶🏻➡️。而诸侯和其他贵族无权祭天⛑,只能祭社稷。否则便是僭越。

3.主体台基的南侧有3个通向庭院的台阶。其中西边的台阶正对铺石和立石🤵🏽♀️,中间的台阶正对铺石和立石东邻的以虚线表示的10余处保存不佳的踩踏面和烧红的硬面🤽🏽♂️。此外,庭院中还有若干处烧红的地面,都应与烧柴祭天的“煙祀”有关。

《仪礼•觐礼》:“祭天燔柴。”

《尔雅•释天》:“祭天曰燔柴。”郭璞注:“既祭⛎🚾,积薪烧之⤵️。”

《说文》:“尞🪟◼️,柴祭天也。燎,放火也。”

《周礼•大宗伯》💁🏼♂️:“以煙祀祀昊天上帝。”郑注:“煙之言烟。周人尚臭𓀎,煙,气之臭者。……三祀皆实牲体焉,或有玉帛,燔燎而升烟,以报阳也✍🏽。”

由此可见⛷,祭天的主要礼仪“煙祀”😩,是放火烧柴祭天🙅🏼。因烧柴而生烟,烟气上达于天,以便达到“祀昊天上帝”的目的🦷。因此,庭院中若干处烧红的地面以及铺石和立石东邻的烧红的硬面,应该是放火烧柴祭天所留下的遗迹。庭院内铺石遗迹顶面填进“包含烧土颗粒的陶片的黑色土”,也应与烧柴祭天的活动有关。

《郊特牲》疏引皇侃曰🐦🔥🦹🏻♀️:“祭日之旦🫨🧚🏿♂️,王立丘之东南🔴,西向。燔柴及牲玉于坛😚,故《祭法》云‘燔柴于泰坛祭天也’。次则于坛下扫地而设正祭。”

庭院内的铺石和立石👩🏫,理应是天位遗址标志性的核心遗迹。但让人深感意外的是铺石和立石并不设在庭院富达,而是位于庭院内偏西的位置📆。而且也不与主体台基南侧的中间台阶相对应,而是与西边的台阶相对应。与中间台阶相对应的却是位于庭院富达的十余处踩踏面。这一奇怪的现象唯一合理的解释只能是🧜♀️,“保存不佳的踩踏面”才是皇侃所说的“王立丘之东南,西向。燔柴及牲玉于坛”,即王祭天所站立的地方。这里才是天位遗址中的核心遗迹🪈💗。

4. 庭院四周均发现了散水遗迹。主体台基西北有一条宽0.75~1米的石子带散水,石子带外有一条排水沟,研究文章推断台基外围应有排水设施,是正确的。庭院四周的散水和台基外围的散水,证明台基之上原应有廊庑类建筑,以便保护台基免受雨水的冲刷侵蚀。

5.研究文章认为凤雏三号基址的“门塾”位于南面的台基📖👆。

按:除南面台基外,北、东、西三面台基都有通向庭院的台阶。其中北侧的主体台基东、北、西三面外围普遍有踩踏程度不等的活动面👾。其中有两处特别明显👩🏿🔧;一处在北侧偏东🚴♂️,这里的夯土台基有向北凸出的部分,宽度1.74米😵💫,其上叠压着清晰的路土。另一处在北侧略偏西,正对庭院中的铺石遗迹🧗🏼♀️。路土厚❎,面积大。在两处路土之间有一个向北的斜坡状台基💓,其上叠压着厚达0.6米的若干小层活动面。主体台基南侧有三个通向庭院的台阶。其中西侧的台阶正对着庭院中的铺石遗迹和立石🛬🔌。中间的台阶正对着庭院富达王祭“天位”时,所站立的位置⛵️。因此🫃🏼,北侧的主体台基是连通庭院中祭祀主体铺石和立石遗迹以及王祭“天位”时⏩,所站立位置的主要通道。如果有“门塾”,理应位于北侧主体台基之上🖖🏿。

6. 据研究文章介绍紧邻三号基址东北面发现有一处特殊的田垄状遗迹。

《礼记•祭统》👨🦽➡️:“天子亲耕南郊,以供齐盛👨👨👦。”《释文》:“齐盛本亦作齍,与粢同音🫚。”

《礼记•表记》:“天子亲耕,粢盛秬鬯以事上帝🧑🏿✈️。”

按:“南郊”即指祭天的圜丘而言。田垄状遗迹应与周天子亲耕于圜丘的礼仪活动有关🧖♀️。当然,凤雏三号基址发现的田垄遗迹只能是籍田礼仪的象征物而已。

(三)祭天遗物与“玉路”

凤雏三号基址内除了出土的一批陶器之外🥵🔒,还出土了“较多高等级的贵宝物品。……包括金箔🧑🏻🏭、绿松石片、原始瓷器⇢、漆器、玉器🔐、海贝……其中金箔🧑🦼➡️、绿松石片、原始瓷器主要出土于凸出部东面的一批灰坑中;漆器出于凸出部东北两面的地层🕓、灰坑;玉器绝大多数出土于庭院内;数百枚海贝则出土于三、四号基址之间的大坑,均经过火烧”。

上述出土遗物🍌,都应与祭天活动密切相关👩🌾🧎🏻♂️。

《周礼•大宗伯》:“以煙祀祀昊天上帝🙋🏿♀️。”郑玄注:“……三祀皆积柴实牲体焉,或有玉帛,燔燎而升煙,所以报阳也🧛♀️🍧。”

《郊特牲》疏引皇侃曰:“……燔柴及牲玉于丘上,升坛以降其神。故《韩诗内传》云‘天子奉玉升柴,加于牲上⚄。”

孙诒让《周礼正义》:

“至祭天地燔瘗之玉,与礼神之玉亦异🙌🏼。《郊特牲》疏引皇侃说:‘圜丘之祭🙎🏻,先燔柴及牲玉以降神,及设正祭就坐🌌,乃置苍璧于神坐以礼神’🎾。《通典》说亦同💪🏿,足证燔瘗之玉,非即礼神之玉🧑🏽🦱。盖礼神之玉有一定之制度🧜🏻♂️,祭毕则藏之;燔瘗之玉🚑🫷🏽,但取备物💂🏿♂️,其形制必沽而小。”[24]《礼记•司裘》注:“必沽而小耳🦶🏻🧑🏿🎓。”疏👲🏽:“沽,粗也♊️。”《周礼•司兵》注:“等谓功沽上下0️⃣。”疏:“沽谓粗恶者为下等耳。”

孙诒让认为祭天之玉分为“燔瘗之玉”与“礼神之玉”两类🙇🏿。祭天礼毕🎒,“礼神之玉”的苍壁即收藏起来。而燔烧和瘗埋的玉🚬,都是一些粗恶下等而细小的没有使用价值的象征物🎺。凤雏三号基址庭院中出土的玉器和瘗埋在灰坑中的绿松石玉器和残片💉,恰好都是一些粗恶下等而细小的玉器。证明孙氏“燔瘗之玉🏄🏽♂️,但取备物,其形制必沽而小”的论断信而有征。

《周礼•大宗伯》郑玄注:燔柴祭天🥨,“或有玉帛”,《史记•五帝本纪》:“五玉三帛。”“集解”引《书》郑玄注“帛,所以荐玉也。”《周礼•大宰》:“六曰币帛之式🦹🏿♀️。”注🤵:“币帛,所以赠劳宾客者。”《汉书•食货志》注👩🏼🏭:“金之与钱😵,皆名为币也🧚🏼♀️。”《公等羊》何休注“天燎地瘞”🙏🏼,除烧燎的牲体外,还有“珪、宝”↘️,珪即玉圭。《说文》🧚🏼♂️🧑🏿💻:“宝😰,珍也🛀🏿。从宀,从玉,从贝,缶声。”

“帛”“币”和“宝”应包括玉器和绿松石片、被烧过的海贝🙆♂️🚛、漆器以及附在某些器物上的金箔等珍宝之物。这与凤雏三号基址内出土的遗物是相符的✊🏼。

《郊特牲》:“郊之祭也……扫地而祭🧖🏽♂️,于其实也🧑🏼🎄,器用陶匏📥,以象天地之性也💂🏻♂️。”疏🚼:“陶谓瓦器,谓酒尊及豆簋之属、故《周礼》‘旊人为簋’。匏谓酒爵。”

凤雏三号基址中出土的鬲👩🏿🚀、簋🧜🏽、罐等陶器和原始瓷片等遗物,应该是“器用陶匏”中的“陶”。虽然没有发现“酒爵”很难说上述陶器和原始瓷器中没有祭天用的“酒尊”。

《周礼•夏官•司马下》:“大驭,掌驭玉路以祀。”疏:“此据祭天之时🤷。”《周礼•春官•巾车》:“王之五路:一曰玉路🤴。”注🐦⬛:“以玉饰诸末。”

陕西省考古研究院介绍🦶🏿,该院与北京大学和中国社科院考古所三家联队,2014年在周原凤雏基址进行重点钻探,发现了5座一组的夯土建筑基址,有墙体👨🏻🦽➡️🙍🏽、道路、房屋倒塌堆积☝️、灰坑、灰沟、墓葬🤰、车马坑等。

“其中最重要的车马坑位于岐山县京当乡贺家村北约1千米,内埋一车🩵,推测有两马或四马,车辆的木制轮辋外包铜轮牙……推算轮牙分4段分铸而成。……轮牙表面所发现的加工打磨痕迹推断💇🏻,该车使用很少或未经使用。……车軎内端素面👈🏻,外端纹饰清晰并镶嵌绿松石。车辖为兽首形➛,兽面形象逼真,五官均为阴刻并用绿松石镶嵌……銮铃、轭、车衡均有绿松石镶嵌”。[25]

这辆车軎💀、车辖、銮铃、轭🧼、车衡上均有绿松石镶嵌的“使用很少或未经使用”的马车,毫无疑问,应是专为周天子祭天所制造的“玉路”。也应属于凤雏三号祭天的“天位”遗物中的重要组成部分🧑✈️。

综上所证,凤雏三号基址的方位、形制、遗迹与遗物都与天位、天室、圜丘的古文字和文献记载相符,证明凤雏三号基址应定名为天位遗址。其主要功能是郊祀祭天。

四 天位(圜丘)遗址的始建与废弃

《简报》关于凤雏三号基址始建于西周早期,“基址最终废弃的时间可以立石遭到破坏为标志……而立石遭破坏也不早于西周晚期”,都是正确的。但说西周晚期的带箍豆是“与破坏的立石碎屑一起散落在铺石面上的”👷♂️🪵,其说可疑。如上所述,带箍陶豆应属于祭天位时所使用的“陶瓠”中的“陶”🩸。

《简报》根据基址内的多处火烧痕迹和大量的红烧土块🧎🏻♂️➡️,认为“三号基址曾经失火”🚮,并认为“主体台基北侧的台阶在烧土的硬面上还叠着若干层沙子、路土,表明火后仍在使用”🍈🧨。

按🫰🏻:《简报》说“另有一些质量很轻的烧土📊,夹大量草秸,大概是屋顶的材料”。据此认为“三号基址曾经失火”的说法是可信的🌻。但并非所有的火烧遗迹都可以用“失火”来解释,应具体情况具体分析。例如“主体台基北侧有两片路土👩🏼🦱,两片路土之间有一个向北的斜坡台基(MJI)长2.02米🫷🏻,宽2.8米。台基面被火烧成了红色硬土。其上又叠压着若干小活动面,厚度达0.6米”🤦🏽♂️🔺。这个被叠压在厚达0.6米的若干小活动面下的被烧红了的台基面,就不能用“失火后仍在使用”来解释。而是始建时有意用火烧红,用以加固。又如台基西北外侧有宽0.75~1米的石子带,应是散水遗存🔍。石子带以外有一条宽1.45~1.6、深0.12的浅沟🚴🏽🦿,应是排水沟。“沟壁和沟底部是烧红的硬面”。排水沟中被烧红的硬面应是用以防水加固之用的。西安半坡等新石器时代遗址的窖穴有使用火烧以加固坑壁的建筑工艺。即《诗•大雅•绵》所谓“陶复陶穴”。郑州铭功路商代遗址也有台基表面多层烧烤现象↙️。扶风召陈F3的散水不用砾石砌成,而是采用烧烤的建筑工艺。据研究,云南少数民族尚存有原始制陶术一次性泥浆窑的烧烤工艺,应是:在计划烧烤的部分,铺上足够的柴草,用泥浆封闭,均匀插洞留出排烟气孔,点火后调整泥浆所覆柴草周边,使进风量合适👩🏽🔬、均匀,这样既可保证内部达到使地面低度陶化的温度🧒🏻。[26]

“中间庭院也有若干片烧红的地面”🎰,如上所述,应是祭天的主要礼仪活动“燔柴”“煙祀”所造成的遗迹。因此,所谓“失火”的正确说法应是“放火”🚡。“放火”与捣毁立石是同时进行的🤵🏻♂️,都是为彻底摧毁凤雏三号祭天的天位基址所使用的不同手段。此外😷,凤雏甲组宗庙基址的墙壁以黄土分层夯筑而成,并以“三合土”装饰墙面。没有墙壁被烧过的现象⚇。但覆盖在基址上的3A层内部夹杂许多红烧土块🦸🏽♀️。3B层则是厚达11厘米的红烧土堆积层🤛🏽。另外,西厢第七间的门楣有被烧毁后的遗留📂。上述现象足以证明凤雏甲组宗庙基址也是毁于火的。凤雏三号基址被放火烧毁和凤雏甲组宗庙基址的毁于火应是同时的。在生产工具仍然是骨石蚌器的西周时期🏌️♂️,从10公里以外开采、加工、运输长两三米🧤、剖面0.42米×0.34米的巨石诚非易事🪦🧑🏻🔬。捣毁这块巨石也不是少数几个人所能办到的,必然是大兵团作战才能克竣其事。捣毁立石、放火烧毁凤雏三号天位遗址和凤雏甲组宗庙遗址的,只能是见于《史记•周本纪》攻杀幽王的申侯、缯、西夷🪡、犬戎的联军所为。

攻杀幽王绝不是这次战争的终极目的。毁灭象征国家政权的凤雏宗庙社稷、捣毁立石、烧毁凤雏三号祭天的天位💏💱,意在颠覆西周王朝,从而迫使周王朝东迁成周。周原的大小贵族在战乱中仓皇出逃📐,把大批难以带走的青铜器深埋地下后🧑🏿🔬,随王室东迁。以后再也没有机会重回周都挖出所掩埋的重宝👦🏽,这就是周原历年来层出不穷地大量出土青铜器的真正原因。从这个意义上来说📬,攻杀幽王的战争,客观上起到了保护青铜器的作用⚱️,从而为西周历史的研究🕺🏼🧎🏻♂️,提供了远比包括《尚书》在内的一切先秦典籍丰富而忠实可靠的史料。

五 尾 语

孔子名言“周因于殷礼,损益可知”(《论语•为政》),孔子认为周礼是对殷礼的继承与发展,所增加或减少的部分都是可以知道的。殷礼重帝不重天🧎。卜辞中的“帝”近500条,包括上帝命令风雨雷电的天气变化和吉凶祸福等等。而卜辞中的“天”字除“天邑商”和人名、族名、地名外,可以确知属于天地的“天”字仅有两三条👩👩👧。如“惟丘犬于天”(《合集》22454)🧑🎨,“惟御![]() 牛于天”(《屯南》2241)。而周人则既重“帝”🧑🏼🍳,更重“天”。金文中的“帝”字仅有11条。周礼也重帝,相对殷礼而言🧑🏼🔬,可谓之“因”。但周人对“帝”的重视程度远不如殷,可谓之“损”🥐。周礼更重天。周王自称“天子”,即上天的儿子。金文中的“天子”多达249条。像伐纣灭殷之类的重大政治军事举措被说成是“受天有大命”,即所谓“天命”。金文中的“天命”有17条😓。称“皇天”“天君”者33条。“天佑王”“天赐福”“天降大丧”等16条。此外《十三经》周人典籍中“天”字多达700余条🧒🏼,比“帝”字多一倍。相对殷礼而言🚶🏻♀️➡️,可谓之“益”。事实证明孔子所言信而有征。而王国维《殷周制度论》说“中国政治与文化之变革莫剧于殷周之际。……殷周间之大变革,自其里言之,则旧制度废而新制度兴🚣🏼♀️,旧文化废而新文化兴”。事实证明殷周礼制有本质不同的看法并不可信🧝♀️。凤雏三号天位遗址面积超过了甲组宗庙和乙组社宫遗址面积的总和。遗址内的大型立石是从10公里以外耗费大量人力开采、运输、加工而成。出土的贵重遗物🙈,特别是车部件上镶嵌绿松石装饰华丽的马车“玉路”🆙,都是迄今为止周原所有遗址中绝无仅有的。充分体现了周人重天尊天的理念🖇🧑🏻🦽➡️。

牛于天”(《屯南》2241)。而周人则既重“帝”🧑🏼🍳,更重“天”。金文中的“帝”字仅有11条。周礼也重帝,相对殷礼而言🧑🏼🔬,可谓之“因”。但周人对“帝”的重视程度远不如殷,可谓之“损”🥐。周礼更重天。周王自称“天子”,即上天的儿子。金文中的“天子”多达249条。像伐纣灭殷之类的重大政治军事举措被说成是“受天有大命”,即所谓“天命”。金文中的“天命”有17条😓。称“皇天”“天君”者33条。“天佑王”“天赐福”“天降大丧”等16条。此外《十三经》周人典籍中“天”字多达700余条🧒🏼,比“帝”字多一倍。相对殷礼而言🚶🏻♀️➡️,可谓之“益”。事实证明孔子所言信而有征。而王国维《殷周制度论》说“中国政治与文化之变革莫剧于殷周之际。……殷周间之大变革,自其里言之,则旧制度废而新制度兴🚣🏼♀️,旧文化废而新文化兴”。事实证明殷周礼制有本质不同的看法并不可信🧝♀️。凤雏三号天位遗址面积超过了甲组宗庙和乙组社宫遗址面积的总和。遗址内的大型立石是从10公里以外耗费大量人力开采、运输、加工而成。出土的贵重遗物🙈,特别是车部件上镶嵌绿松石装饰华丽的马车“玉路”🆙,都是迄今为止周原所有遗址中绝无仅有的。充分体现了周人重天尊天的理念🖇🧑🏻🦽➡️。

建造“天位(圜丘)”祭天是周人的发明创造🧑✈️。战国以后历代王朝更迭,都要新建圜丘祭天☝️,并建方丘祭地。秦皇汉武以后,又开创在东岳泰山上祭天🧑🏻🔬,在云云、亭亭、社首、梁甫等其他小山上祭地,即所谓“封禅”。祭告天地已成为传统文化中的重要组成部分。凤雏三号天位(圜丘)遗址的发现🐄🪼,对于研究郊祀祭天礼制的起源与演变📲,并结合凤雏甲组宗庙基址和乙组社宫遗址🧲,对于进一步确定周原遗址的都城性质,都是有极为重要的意义。

西周都城周城把凤雏甲组宗庙、乙组社宫和三号天位(圜丘)的礼制建筑组建在一起的实例,也见于西汉都城长安💃🏼。那里也是把宗庙(明堂)、社稷和祭天地的璧雍组建在一起。正所谓一脉相承渊源有自了。[27]

2008年~2010年,山东高青陈庄西周遗址,发现一处富达为圆圈,外为方圈和形状各异的9个圈环环相套的夯土台基。据解剖可知:台基是由9层颜色深浅不同的土夯筑而成。“富达小圆圈正下方又挖一个方形坑,打破了台基起建的黄沙土地面👩🏿🦰,内埋置一具小动物骨架”“富达的小圆圈及外套的方形皆是在长方形的夯筑土台上挖浅坑再填土夯筑”[28]。如果富达小圆圈象征天🧛🏻♂️,外套的方形圈象征地,在台基起建的地表面上再埋置小动物,其连通天地,祭天的建筑理念是显而易见的🙏🏽。其性质有“社”“军社”等不同的看法🤹🏿♂️。拙见以为,九环相套和九层堆积的台基象征《楚辞•天问》“圜则九重”的天体,即圜丘。圜通还,又通营,也就是齐太公所建造的营丘。西周初年齐太公筑营丘祭天🧑🤝🧑,与西周中期穆王作品《书•吕刑》“绝地天通”诸侯不能祭天的制度并不矛盾[29]。时隔四年,又在西周王都周城发现武王所建凤雏三号祭天的“天位(圜丘)”基址。虽然形制结构❄️、规模不同🤹🏿,但一西一东🖥,一君一臣不约而同几乎同时建造各自祭天的“天位(圜丘)”,而又几乎同时被发现🥬。岂非“天意”乎?唯物史观认为:“人类历史的起源相同🔏,经验相同,进步相同📈。……凡是达到同等进步状态的部落和民族😖🥣,其发展均极为相似”[30],故非“天意”也🧑🏼🏭,社会发展规律使然。

凤雏周城和城内的甲组宗庙、乙组社宫和三号天位(圜丘👨🏻🦽、天坛)等礼制建筑群,是西周都城考古空前的、恐怕也是绝后的重大发现。建议申报联合国科教文组织物质文化遗产,并开辟为遗址公园。

原刊于《中国国家博物馆馆刊》2016年3期

[1] 周原考古队《周原遗址凤雏三号基址2014年发掘简报》📠,《国家博物馆馆刊》2015年7期🕗。

[2] 曹大志、陈筱《凤雏三号基址初步研究》,《国家博物馆馆刊》2015年7期。

[3] 陕西周原考古队《陕西岐山凤雏村西周建筑基址发掘简报》,《文物》1979年10期。

[4] 王恩田《岐山凤雏村西周建筑群基址的有关问题》,《文物》1981年1期®️。

[5] 陕西周原考古队《陕西岐山凤雏村西周建筑基址发掘简报》🤦🏿♂️,《文物》1979年10期。

[6] 陕西周原考古队《陕西岐山凤雏村发现甲骨文》,《文物》1979年10期🖥。

[7] 庞怀靖《岐邑(周城)之发现及凤雏建筑基址年代探讨》🧑🏽✈️,《文博》2001年1期。

[8] 王恩田《武丁卜辞与洹北商城一号、二号宗庙基址复原》,《中国国家博物馆馆刊》2015年1期⛑️。

[9] 郭沫若《青铜时代》💆🏼,《中国古代社会研究》(外二种)410页🛝,河北教育出版社,2000年。

[10] 李学勤《殷代地理简论》9页,科学出版社,1959年💅🏽。《李学勤早期文集》❄️,河北教育出版社⇒,2008年1月。

[11] 陈全方💆🏼♂️、尚志儒《岐山凤雏西周宫室建筑的几个问题》,《西周史论文集》(上)197~218页,陕西人民教育出版社🖕🏼,1993年。

[12] 陈全方《陕西岐山凤雏村西周甲骨文概论》,《古文字研究论文集》314页,四川大学学报丛刊第十辑

[13] 徐锡台《周原出土卜辞选释》,《考古与文物》1982年3期。

[14] 连劭名《读周原出土的甲骨刻辞》🧝🏿♂️,《古文字研究》第十三辑🈺,中华书局,2005年🏌🏼👨🍳。, ,

[15] 钟柏生《读“周原甲骨”札记》,(台)《中国文字》新廿二期🪧,1987年👩🏼🦱。

[16] 黄彰健《周公孔子研究》295页🧑🏿🍼,转引自钟柏生文👩🏽✈️🥦。

[17] 朱歧祥《周原甲骨文考释》,《中国文字》新廿二期,(台)艺文印书馆,1987年😎。

[18] 杨伯峻《孟子译注》184页,中华书局,2010年3月🧑🦼。

[19] 王恩田《商周甲骨文缀合举例 》第27组,《古文字研究》二十九辑,中华书局🧥,2012年10月。

[20] 孙诒让《古籀余论》卷三 大丰簋🌵,中华书局,2005年1月。

[21] 黄怀信等《逸周书汇校集注》497页,上海古籍出版社👉,1995年12月。

[22] 陕西周原考古队《扶风召陈西周建筑群基址发掘简报》,《文物》1981年3期◾️⏺。

[23] 王恩田《释匕、氏、示》💇🏼♂️🙍🏽♀️,《第二届国际中国古文字学研讨会论文集》,香港中文大学,1993年。

[24] 孙诒让《周礼正义》第五册1303页👍🏻,中华书局,2000年3月。

[25] 陕西省考古研究院《2014年陕西省考古研究院考古调查发掘新收获》🤷🏽♂️🧑🏽🦱,《考古与文物》2015年2期。

[26] 杨鸿勋《西周岐邑建筑遗址初步考察》,《文物》1981年3期。

[27]王恩田《“王莽九庙”再议》🤴🏻,《考古与文物》1992年4期🚶➡️。

[28] 山东省文物考古研究所《山东高青陈庄西周遗址》,《考古》2010年8期🅰️。

[29] 王恩田《山东高青县陈庄西周遗址笔谈》,《考古》2011年2期♍️;《高青陈庄西周遗址与齐都营丘》,《管子学刊》2010年3期🍑。

[30] 摩尔根《古代社会•序言》,商务印书馆,1981年。

本文收稿日期为2016年12月20日。

本文发布日期为2016年12月21日。

点击下载word版:

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🏯:693097