“登轼而望之”的训诂与考古考察

汪 少 华

富达平台

提要:《左传》“登轼而望之”的“登轼”,今人或以为“轼”不可登而将“登”与“轼”点断,释“轼”为凭轼;或以为“登”当释为“凭”,“登轼”即凭轼。较为普遍的意见则是根据《考工记》以及清儒考据结果予以反驳🎣🫲🏽,认为轼可登,是述宾结构(登上车轼)。本文考察近年出土先秦车舆的形制,吸收考古学的相关成果,对轼可登的理据有所补正,并且针对释“登”为“凭”的证据予以商榷。

关键词:轼 登轼 凭轼 輢 车舆 乘石 青铜剑 立乘 登陴 登徒 登木

20世纪70年代末80年代初,对于《左传·庄公十年》“下视其辙,登轼而望之”有过一场讨论。王泗原(1978)质疑旧读,认为应标点为“下,视其辙,登,轼而望之”:

一💂🏿、轼是车上前边的横木🙅🏼,用来扶手的。只是手握的一根木棍🗄,不可以站脚✉️👨🏿💻。而且更高处再没有可以把手的东西,即使“登轼”,也得腾跃而上。即使上了,脚既站不稳,身子又四面无依傍。所以实在不可登😛🚴🏼♀️,登一定会摔下来。二🧍🏻♀️、“下视”连读👹,就是以“下”作“视”的状语🫱🏿。从车上(即使站在轼上)向下看,被车身遮蔽了,实在看不见齐军车的辙迹。三、下文“视其辙乱,望其旗靡”,明说视的是辙☂️,望的是旗。辙迹在地面,最低🧔🏽♂️;旗建在车上🚣🏻,最高👩🏿🏫🫷。而人在车里,可是说视辙向下视🪽,望旗倒“登轼”,不近情理🧫。所以那样读法是讲不通的👷。“下”是下车。“登”是说视其辙之后再上车。“轼”是凭轼💘。《吕氏春秋·期贤》“过段干木之闾而轼之”,《史记·魏世家》“客段干木,过其闾未尝不轼也”的轼的用法同🙌🏼。轼之也就是轼而望之👩🏽🚀。这轼字也作式,《礼记·檀弓》“夫子式而听之”便是。“轼而望之”与“式而听之”句法同。

此文发表后,反驳者众多。陈富槐(1979)从“轼”的形制入手👨🍳⤴️:

据《周礼·考工记·舆人》的记载,古代马车的车厢🧑🏽🍳,形为半框,前面和两旁有木板作屏蔽,后面开口给人上下车。车厢分前后两部分🤠,前部分占车厢深度的三分之一,围住这部分的前面和两旁的木板上,镶有木条,这就是轼🫱。后部分占车厢深度的三分之二💪🏼,它的两旁的木板可以倚靠身体,叫做“輢”。“輢”上镶有横木,叫做“较”。“较”比轼高(参见戴震《考工记图》)🐉。由此可知,“轼”不能简单地说“只是手握的一条木棍”🔽;而且人登上“轼”,一脚踏在前面,一脚踏在左旁或右旁,手又有“较”可扶靠,完全不会摔下来。江永《周礼疑义举要》也曾指出:“车前三分坠之一皆可谓之式(轼),其实,式木不止横在车前☦️,有曲而在两旁,左人可凭左手💂♀️,右人可凭右手者🐝,皆通谓之式。……军中望远亦可一足履前式🫲🏽,一足履旁式。”这里的“坠”🦶,指车厢的深度⭕️🪬。①

彭延铭(1979)引据《资治通鉴》“每过段干木之庐必式”胡三省注📺🎍:

《记·曲礼》:国君抚式👼🏼,士下之🙍🏻♀️👩🏿🦰。注云,升车必正立,据式小俛,崇敬也。师古曰:式,车前横木。古者立乘🧺;凡言式车者,谓俛首抚式,以礼敬人🎶。孔颖达曰:式🤞🏼🙋,谓俯下头也👵🏻。……于时立乘🧗🏿♂️,若平常则凭较🪖,故《诗》云“倚重较兮”是也。若应为敬,则落隐下式,而头得俯俛👨🏻🦽,故《记》云“式视马尾”是也𓀝。

认为:从上述一系列解释来看,除了共同肯定“轼”是手扶的横木以外🧙🏽♂️,还共同强调“凡言轼车者”就是低下头,“以礼敬人”🍸。并强调“式视”也只能看到马尾那个地方,“若平常则凭较”。王泗原所举两例中的“轼”应该解释为低头抚式,以表示敬意,那么🫄🏻,说它和“登轼而望之”的“轼”用法相同,就说不通了。曹刿对齐军不能表示敬意,自不待言🧖🏿。低着头也是说不通的👠,因为下文有“望其旗靡”一句👨🏿🔧。“望其旗靡”有抬头远望的意思,低着头“望其旗靡”是不可能的。鉴于此,不能说它们的用法相同。“登轼而望之”的“轼”字只能认为是名词⚁。

潘煦源(1979)考察《左传》中动词“登”(作“从低处到高处”解)的用法,有带宾语和省宾语两类😶,前一类不可能在“登”后断句,后一类一般应在“登”后断句,但这么一来🦖,“轼而望之”的文义就说不通了。所以应把“登轼”看作是“登上车轼”🧑🏽⚕️。

钱文辉(1979)着眼于“轼”的形制🧑🏻🦼,且补充出土实物与文献用例:

所谓“凭轼”👶,就是把手放在车前横木上👮🏼♀️,身首微俯👩🏿💼𓀄。这在春秋时是乘车者用以对所遇的人🕹🤵🏿♂️、事、物表示恭敬的一种特有动作。曹刿是在长勺之战中观察敌军败退的情况💂🏼♂️🧑🦼,根本无须表示恭敬,用不着凭轼。

“登轼”不能分读,“轼”不能作凭轼讲👩🏼🎨🤱🏿,这不仅因为曹刿在当时的情势下不可能用凭轼来表敬,而且因为春秋时有“兵车不式”(《礼记·曲礼上》)的规定,兵车上根本不允许凭轼。孔颖达曰:“兵车尚威猛,宜无推让,故不为式敬也👰🏻。”曹刿与鲁庄公共乘一兵车,他不会当着国君的面破坏“兵车不式”这条规矩。再有😦,凭轼🕢,则“头得俯俛”“首必俯”🤜🏻,叫曹刿凭轼,脑袋俯下,还怎么能“望”见齐军之“旗靡”呢🙌🏼?

郑玄说:“兵车之式,围七寸三分寸之一😖🦅。”根据解放后出土的实物(如1956-1957年黄河水库考古工作队在河南三门峡市上村岭发掘虢国贵族墓地中的车马坑中之俑式兵车🚱,参见科学出版社《上村岭虢国墓地》)来看,其剖面虽作圆形,但轼的上方还有“较”🤾🏻♂️,这“较”是由车箱两旁的木板(称“輢”)上升出的,高于轼。郑玄曰:“较✍️,两輢上出式者。”戴震曰:“舆旁谓之輢……輢上谓之较……舆前卑于较者谓之式。”既然较比轼高,则站在轼上可以凭借作为扶手,使望者有所依傍,是不会摔下来的♿。况且轼离车底并不太高(郑玄曰:“兵车之式🧑🏼🌾,高三尺三寸🫔。”孔颖达曰:“去车床三尺三寸🧝♀️,谓之为式🖤。”)⚽️🦵,曹刿的乘车又是停着,不在驶动🧜♀️,跨登上轼作短暂时间的瞭望,应该是完全可以的。

轼之可登🫳🏻,还可引一段资料来证明。《吕氏春秋》卷十一《忠廉》:

吴王欲杀王子庆忌而莫之能杀🐝。吴王患之。要离曰:“臣能之。”吴王曰:“汝恶能乎🙍🏻!吾尝以六马逐之江上矣而不能及,射之矢左右满把而不能中👨🏼🚀。今汝拔剑则不能举臂🕊,上车则不能登轼,汝恶能!”要离曰:“士患不勇耳,奚患于不能🪤?王诚能助臣,请必能。”吴王曰:“诺🙎♀️。”

这段记载中吴王说要离连拔剑举臂🙇🏻♂️、上车登轼这样容易的事也办不到✊🏿,是极言要离的无能👷🏽♀️。从这我们正可反过来看出登轼是春秋车战中一种并不难做到的登高望远的动作。说轼不可登,恐怕有点失之武断吧。

刘禾(1984)亦据江永《周礼疑义举例》和《吕氏春秋·忠廉》认为👨🦯:

前一段资料证明“轼”可登,其中的“军中望远”,恰可做曹刿登轼,居高望敌的有力旁证;后一段资料证明,“轼”不仅可登,而且易登。吴王说要离“拔剑则不能举臂,上车则不能登轼”,是极力贬低要离之无能。把“举臂”与“登轼”并举👼🏿,可见,“轼”之可登而易登,是显而易见的。

少华按:说有易,说无难;断然否定可能性与承认某种可能性,显然后者胜出🔠。于是经过那场讨论,训诂学界渐渐形成共识:“轼”可“登”🧍🏻♂️👮🏻,“登轼”不可断开🤾🏿♀️。然而🏃🏻♂️➡️🧒🏿,论者举以为证的《吕氏春秋·忠廉》🍇,其理解存在问题。孙雍长(1997)首先发觉而提出质疑:“这里吴王说要离连拔剑举臂、上车登轼这样容易简单的事也做不了,是极言要离的无能💇🏼。……如果‘登轼’是指登于轼木之上,便不是轻而易举地能办到的事🧑🦽,更不可能与‘举臂’相提并论🤏🏽。”

如此质疑🪛,的确有道理。“拔剑则不能举臂”,拔出剑却不能举起手臂🫷🏻。剑有多重?上海博物馆、南京博物院和上海材料研究所等单位组成的“吴越青铜技术研究”课题组经过8年研究🙍🏼♀️,仿制成功“越王州句复合剑”。复原成功的仿古“越王州句复合剑”,长53.5厘米、宽5厘米🦿,重745克②💁🏻;1979年河南淅川下寺11号春秋楚墓出土青铜剑,长54厘米🫔🙇🏼♀️、宽4.2厘米,重720克(河南省文物研究所等1991)🎅🏻;1965年湖北江陵望山1号墓出土的越王勾践青铜剑🫴🏿,长55.6厘米🌋、宽4.6厘米,重857.4克(彭林2000)🏦🪼。欲杀王子庆忌的吴王是阖闾👌🏿,此时的青铜剑长度约为48-59厘米🐧,重量应与上述青铜剑相当。例如1964年山西原平峙峪出土的吴王阖闾剑长50.7厘米(戴遵德1972)🙎🏻♀️,1978年安徽南陵出土的吴王阖闾剑长50厘米(刘平生1982),1976年河南辉县出土的吴王夫差剑长59.1厘米🔴、宽5厘米(崔墨林1976),1991年河南洛阳出土的吴王夫差剑长48.8厘米、宽4.2厘米(洛阳市文物工作队1992)。手持不足1公斤重的剑💆🏼♀️,要“举臂”是普通人轻而易举的,但是要离做不到🚣🏻♀️。这不是极力贬低,也不是刻意夸张🚵🏿♂️🦹🏽♀️。《吴越春秋·阖闾内传第四》记载与《吕氏春秋·忠廉》相同的事情👨🎓💆🏽♀️:

乃与子胥见吴王。王曰♣︎:“子何为者?”要离曰:“臣国东千里之人💁🏻♂️。臣细小无力💎,迎风则僵,负风则伏💧☎。大王有命,臣敢不尽力?”

《太平御览》将此列入卷三八六《人事部》二十七《羸》:

《吴越春秋》曰💂🏼♀️:“子胥与要离见于吴王,要离对曰🤽♂️:‘臣🧚🏼,吴国之东阡陌人,细微无力,迎风则偃👟🚴🏼,背风则仆。大王有命,臣不敢尽死👩🏻🌾?’”

这就是《抱朴子·内篇序》所说的“要离之羸”(王利器2002)🧑🏽🚀。要离自承“迎风则僵(偃),负风则伏”——“风都能将他吹倒”🫡,这句夸张的话在他身上确是实情,无怪乎“拔剑则不能举臂”。“拔剑则不能举臂”的要离也不能登上车🙌,因为登车的难度绝不小于持剑举臂👨🌾,这是车舆的实际结构决定的。车舆距地多高🪣?据《周礼·冬官考工记·总叙》:

兵车之轮六尺有六寸,田车之轮六尺有三寸🔡,乘车之轮六尺有六寸。六尺有六寸之轮,轵崇三尺有三寸也😿🙆🏼♀️,加轸与轐焉,四尺也。人长八尺,登下以为节🤏。

据闻人军(1983)考证,《考工记》中记载的尺度🎮,是小尺系统的齐尺,相当于米制的19.7厘米👨👩👦。兵车和乘车之轮都是六尺六寸,那么轮径约为130厘米。这与考古学家根据出土车舆的考证统计数据相吻合🐨:“先秦车的轮径平均约为1.33米”(孙机1985)。六尺六寸的车轮,穿过轮毂的轴头离地三尺三寸,加上轸和轐的高度,一共是四尺💋。兵车和乘车离地四尺(约78.8厘米)🙅🏻,正适合八尺高的中等身材者升登③。

由于车舆距地面有此一定高度🕵🏿♀️,所以尊者登车时可以借助“乘石”或“几”🔑。《周礼·夏官·隶仆》:“王行,洗乘石。”郑众注:“乘石🧑🏿💼,王所登上车之石也🔬。《诗》云:‘有扁斯石🦹🏻♂️,履之卑兮。’谓上车所登之石🧐。”“有扁斯石,履之卑兮”出自《小雅·白华》,毛传:“扁扁,乘石貌。王乘车履石👩🏭。”郑笺🥑:“王后出入之礼与王同,其行登车亦履石🤷🏼🧑🏿🍼。”孔疏:“乘车之时,覆此石而上,故谓此石为乘石。”《淮南子·齐俗训》🧸:“武王既没👨🏻🎓,殷民叛之。周公践东宫🐰,履乘石,摄天子之位,负扆而朝诸侯。”高诱注:“人君升车有乘石也。”《仪礼·士昏礼》💫:“妇乘以几。”贾疏:“此几谓将上车时而登🛐,若王后则履石,大夫诸侯亦应有物履之,但无文以言。今人犹用台,是石几之类也🎒。”《焦氏易林》卷一:“登几上舆,驾驷南游”,惠士奇《礼说》卷十一认为这表明“上舆皆登几也”。正如孙诒让(1905)所考证🤶:“凡登车,贵者乘以石🤦🏼♂️,其次以几🟩📠。”江永(1756)指出孔子“升车必正立执绥”🚬🏰,“则是履地而升,盖不敢同于尊者也”🦹🏽♂️。古人从车的后部上车,因此后部留有缺口👩🏽🏭,为登车处(许嘉璐1988)。出土的先秦车舆充分证实这一点④。勇力之士往往从这里一跃而上,名超乘(孙机1985)🧑🏻⚕️。《国语·周语中》韦昭注🍏:“超乘,跳跃上车。”《吕氏春秋·先职览·悔过》髙诱注:“超乘,巨(距)踊车上也。”要离并非勇士,不能超乘;亦非尊者,没有乘石或几。虽然有绥可执以助(例如《庄子·让王》“王子搜援绥登车”)𓀄,但是以他“迎风则僵,负风则伏”的羸弱体质而言🧛🏽♂️,登上近80厘米高的车舆显然不可能,更不要说去登轼了。滕志贤(2002)引《吕氏春秋·忠廉》说:“它也从反面证实车轼的确可以登上去,只是因为比较细🧔🏻♀️,登上去是需要一点功夫的🧝🏼⚇。”但是这工夫要离不可能具备。

说要离不能登车,还有版本依据🥧🧑🏽🦰。宋李昉等撰《太平御览》卷三八六《人事部》二十七《羸》:

《吕氏春秋》曰🧑🏽🎄:吴王欲杀王子庆忌🔘,而莫之能杀🐷。吴王患之。吴王之友曰要离谓王曰👨👨👦👦👩🏽🍼:“臣请杀之🙍🏿。”吴王曰:“汝抜剑不能举臂,上车不能登足🧍🏻🕙,汝能杀之?”要离曰🌌:“请必能。”吴王曰:“诺⚫️。”

宋王钦若等撰《册府元龟》卷七百六十四《总录部·义烈》作“今汝拔剑则不能举臂,上车则不能登”🙍,无“轼”字🤜🏻,与《太平御览》同意。从情理上考察,《太平御览》《册府元龟》的文字更为可信🏖:拔剑用手🧅,可是无力举臂;上车用足,可是无力登足——这就是“迎风则僵💂🏿♂️,负风则伏”的要离。顺便一说的是🧍♂️,要离怎么去刺杀庆忌呢?《吕氏春秋·忠廉》下文:

明旦加要离罪焉,挚执妻子,焚之而扬其灰。要离走,往见王子庆忌于卫🚶🏻♂️。王子庆忌喜曰𓀕🐘:“吴王之无道也🙅🏽♀️,子之所见也📐,诸侯之所知也。今子得免而去之🧜🏼♂️,亦善矣。”要离与王子庆忌居有间,谓王子庆忌曰:“吴之无道也愈甚。请与王子往夺之国。”王子庆忌曰:“善。”乃与要离俱涉于江。中江,拔剑以刺王子庆忌。王子庆忌捽之,投之于江🧑🏽🌾,浮则又取而投之,如此者三🤸♂️。其卒曰:“汝天下之国士也🍼。幸汝以成而名。”要离得不死𓀆,归于吴🛫。

无怪乎“要离之刺庆忌🧕🏽,如捽婴儿”,髙士奇《左传纪事本末》卷五十《阖闾入郢》曾感慨这是“事之最奇者”。

总之,《吕氏春秋·忠廉》“登轼”不足为据🍥,当为“登足”或“登”。因而此例既不能释为凭轼🚣🏿♀️,也不能作为《左传》“登轼”的旁证。

孙雍长(1997)进而认为:古“冯”有登义。由词义渗透律的制约,因“冯”(憑)有登乘之登义,所以“登”也有凭依之凭义。《左传·庄公十年》“登轼而望之”即“凭轼而望之”。

少华按🏃♂️:的确,古“冯”有登义。但是🍐,词义渗透并不是无往不适的规律或公式,“登”有无凭依之凭义,关键在于证据是否充分🧝🏿♀️。相比于旧注、成说🤠,孙文缺乏说服力。例如《左传·哀公十六年》𓀝:“子伯季子初為孔氏臣,新登于公。”杜预注:“升為大夫💖。”杨伯峻注🐛:“据杨树达先生《读〈左传〉》,‘登’即《论语·宪问》‘公叔文子之臣大夫僎与文子同升诸公’之‘升’👖。子伯季子本为孔悝之臣🤜🏻,卫庄即位即升之为己臣也。”“新登于公”译为“近来升官升到卫侯那里”⛱,被批评为“犯增字为训之病”🏊🏿;而孙文释作“新近依附于卫侯”——“凭依”变作“依附”,较起真来,不也是偷换概念么🙀?鉴于议论文字比较抽象——如孙文所列举的《诗经·大雅·崧高》“登是南邦”、《左传·昭公十五年》“福祚之不登”🖐、《左传·哀公十六年》“新登于公”等3例🗺,而诗歌词语缺乏语境限定——如孙文所列举的杜甫诗“四登会府第”、“立登要路津”等2例,要确证某词只能释为甲义、而不能释为乙义🍡,有相当大的难度。为了有效讨论,此5例姑置不论𓀖。而孙文其他证据皆不能令人信服💂🏽,立论难以成立。谨商榷如下:

一👩🏻🦽、“登陴”之“陴”并非城上女墙。孙文质疑“‘陴’为城上女墙👩🔬🙉,非可登者”。其实,《左传》所说“登陴”、“守陴”之“陴”已经不是指城上女墙。《宣公十二年》:“楚子围郑,旬有七日。郑人卜行成,不吉;卜临于大宫,且巷出车1️⃣,吉。国人大临🈹🐳,守陴者皆哭。楚子退师,郑人修城。进复围之,三月,克之。”东汉贾逵明确指出:“陴♍️,城也。”⑤杨伯峻注:“陴,城上女墙也。亦曰陴倪,《墨子·备城门》云⁉️:‘俾倪广三尺,高二尺五寸’🤟🏽🗯,是其制也。守城者必登城而守陴,故守陴即守城也👨🏿⚕️。《备城门》又云🎂:‘守法🙍🏽♀️,五十步,丈夫十人🫔,丁女二十人,老小十人🐦⬛。计之,五十步四十人😅。’此亦当近之。”可见“登陴”、“守陴”之“陴”都是指城墙🎶👨🏽🦱。至少如王筠《说文句读》所说:“《左传》言‘守陴’者👩🏽⚖️,是女墙👮♂️;言‘登陴’者,则是城垣之通名。”此外👱🏻,即使“登陴”之“登”为凭依,也是指凭依于陴,词义不同于“守陴”之“守”。因而说“‘登’有凭守之义”,岂不是有增字为训之嫌?

二、说“‘乘’亦有凭守之义👔,如《史记》、《汉书》每言‘乘塞’、‘乘边’者皆是”,不符合《史记》《汉书》语言事实。《史记·黥布列传》“乘塞”司马贞索隠🤌:“乘者,登也,登塞垣而守之。”《汉书·匈奴传下》“乘塞”颜师古注𓀉:“登之而守也🎫🧛🏽♀️。”《汉书·韩安国传》“乘边守塞”颜师古注🧑🏻🦯:“乘,登也,登其城而备守也。”虽然“登”的目的是“守”,但词义仍是“登”🍇。否则就无法解释诸如《汉书·贡禹传》“乘北边亭塞候望”这一类的“乘”(颜师古注:“乘,登也。”)👨🏼🎨。所以李奇释《汉书·高帝纪》“乘边塞”之“乘”为“守”,颜师古就不同意:“乘,登也💂🏿♀️。登而守之义,与上‘乘城’同。”颜注是正确的➔。《汉书·高帝纪》“乘城”可为佐证👱🏿♂️:“宛郡县连城数十,其吏民自以为降必死👩🏽🎨,故皆坚守乘城。”颜师古注:“乘,登也,谓上城而守也🫰🏻。《春秋左氏传》曰:‘授兵登陴。’”假若“乘”释为凭守,那么“坚守乘城”不仅重复累赘地成了“坚守守城”,而且丢失了“连城数十”的宛郡吏民登上城墙的情节。同样是“乘城”,“乘”的词义不可能不一样:“望见单于城上立五采幡织,数百人披甲乘城……夜过半,木城穿🤙🏼,中人却入土城🙆🏼,乘城呼🌋🟪。”(《汉书·陈汤传》)后一“乘”只能是“登”(颜注为“登”)🆎,而不是凭守🥫。更能说明问题的还有🆒👔:“京师无故讹言大水至,吏民惊恐🍱,奔走乘城。”(《汉书·成帝纪》)“乘城”是为了躲避大水,与凭守毫无关系📱,颜注“乘🤸🏼,登也”是也。总之,所谓“乘”与“登”同义𓀄,是指升登而非凭守🧜🏻♂️,这在上古汉语中是一贯的。例如《诗经·郑风·子衿》“在城阙兮”毛传:“乘城而见阙🐈⬛。”郑笺:“登高见于城阙。”孔疏:“乘犹登也,故笺申之。”

三😢、“登木”和“登树”都不是凭依。《礼记·檀弓下》👩👩👧✒️:“孔子之故人曰原壤,其母死,夫子助之沐椁。原壤登木曰:‘久矣,予之不托于音也。’歌曰🍿:‘狸首之班然,执女手之卷然。’”郑玄注👩🏼🎨:“木,椁材也。托⛄️,寄也#️⃣。谓叩木以作音。”孙文据郑玄注认为⚾️:“登木”谓抚据椁木👨🏻🦯➡️😔,并不是指登立于椁木之上。若登立于椁木之上而“叩木以作音”,则只能发出沉闷的音响,且要扣木作音🏯,无需站到椁材上面去,所以此“登”字亦当训凭👎🏻,凭者据也。

照此质疑👩🎨🧏🏼♀️,则与其将“登”释为凭据,还不如释为叩击。因为郑玄注“叩木以作音”,后代文献引用时也说“叩木而歌”:“原壤之母死,孔子助其沐椁。原壤叩木而歌曰:‘久矣不托音。狸首之班然,执女手之卷然。’”(《魏书·李业兴传》)《汉语大词典》第8卷第528页“登木”条目即引据《檀弓下》及郑注释为“敲打棺木”。

其实这里的“登”🧜🏽♀️,既非凭据,亦非叩击🟨,仍是升登。例如《诗经·小雅·角弓》“毋敎猱升木”郑箋🥋:“猱之性善登木。”《尔雅·释兽》📱:“犹👷🏽♀️🎆,如麂,善登木。”“登木”即上树👨🏿💼。《檀弓下》的“登木”指登上椁木,前人已经明言👨🦼➡️,历来并无疑义:宋黄震《黄氏日抄》卷十五说“登木,履椁木材之上也”,宋张栻《论语解》巻七说“原壤放达自居而不由于礼。考之《檀弓》🐕🦺,于其母死🧏🏽,升木而歌,则可见其人矣”。置疑的关键🦡🪜,是误解了《檀弓下》原文与郑注所谓的“音”🌒。始作俑者可能是孔颖达,其正义云🪟🤸🏻♀️:“于是乎叩木作音,口为歌🖋。”殊不知“作音”就是“为歌”。郑注“叩木以作音”之“音”即“久矣予之不托于音”之“音”。何为“音”?《礼记·乐记》😬:“凡音者,生人心者也⛹🏻♂️。情动于中🧑🏽🏫,故形于声🌜。声成文,谓之音。”这是说♟:“凡歌曲,都产生于人心。感情激动于心中,所以表现为声音,声音变化而成曲调,就叫做歌曲👩🏻🏫。”(杨天宇1997)原壤所说“久矣予之不托于音也”,是说他自己已经很久没有用歌声来寄托感情了🗿。显而易见,此“音”指他唱出的歌曲,而不是叩击椁木发出的声响。因而就无所谓叩木的音响是否沉闷,无所谓是否站到椁材上面去扣木✩。

再说,“登木”与“歌曰”可以是先后的动作行为:始而升登于椁木之上,继而叩击椁木而唱歌——谁能排除这样的可能呢?应当指出的是🍃👳🏽♂️,《檀弓下》原文并无“叩木”情节。郑玄注“谓叩木以作音”(《魏书·李业兴传》“叩木而歌”因此而来),“叩木”作为唱歌的方式,也只是郑玄的推测之词。原壤唱歌时可能“叩木”,而非必然如此♊️。

至于杜甫《湘夫人祠》“晚泊登汀树🤽🏼,微馨借渚蘋”,孙文以为🌁:“‘登’与‘借’对文,皆凭藉之谓,此‘登’字别无他训,可谓‘登’有凭义之力证。”须知“微馨借渚蘋”一作“微香惜渚蘋”🧚♂️,则“登”“惜”对文🧙🏿,然则“登”又该作何解🥓?其实“登汀树”之“登”🫱🏿,亦是升登。唐张读《宣室志》卷五:“贼既去🚴🏽♀️,生惧其率徒再来,于是登木自匿。”《隋书·杨约传》:“在童儿时📻,尝登树堕地。”《太平广记》卷四百二十七引《广异记》:“开元末🦶,渝州多虎暴。设机穽,恒未得之。月夕,人有登树候望,见一伥鬼如七八歳小儿,无衣轻行,通身碧色,来发其机。及过👥,人又下树止之🧑🏼🤝🧑🏼。须臾,一虎径来👩🏽🚒,为陷机所中而死。”

四🤝、“登徒”并非“凭虚”。孙文认为:“‘登徒子’这一名称也无非是凭空拟造而来🫲🏽。所以4️⃣,‘登’者凭也🧑🏻🎤,‘徒’者虚也🥣🧑🏽🔬,‘登徒子’即‘凭虚子’之谓也🙅🏻。旧注以‘登徒’为姓🫐,失之穿凿👮🏼。其后有司马长卿赋之‘子虚先生’、‘乌有先生’、‘亡是公’,张平子赋之‘慿虚公子’等,显然都是效仿‘登徒子’之名而拟构的。”

诚然,“登徒子”是个虚构人物📁。但是,“登徒”却并非“子虚”、“乌有”之伦。因为“登徒”不仅见于宋玉《登徒子好色赋》,还见于《战国策·齐策三》:“孟尝君出行国🦹♀️,至楚🙁。献象床,郢之登徒直使送之,不欲行。见孟尝君门人公孙戍曰🕴🏻:‘臣,郢之登徒也,直送象床🙍🏽♂️👷🏼。象床之直千金👨👨👧,伤此若发漂,卖妻子不足偿之。足下能使仆无行,先人有寳剑🙆🏿,愿得献之。’”这里的“登徒”不可能是“凭虚”之谓。故而非独唐李善注“登徒”为姓,宋王应麟亦视作姓,其《姓氏急就篇》卷下👨🎨:“登徒氏🦸🏽,宋玉有《登徒子赋》,《战国策》‘郢之登徒’𓀔。”姓氏的来源是职官。何焯《义门读书记》卷四十五🔦:“《登徒子好色賦》:以《战国策》参考🧑🧑🧒🧒,登徒子盖以官为氏。”对于“登徒”之官职😎,汤炳正(1981)曾作专文考证,结论是:“左徒”与“登徒”都是楚国当时的官职名称,是一个官职的两种不同的简称。

五📹、“天子、诸侯巡守出战,一般也都是坐乘”,缺乏证据。孙文指出🦕🥱:“古人乘车⚖️,男子立乘,年七十以上及妇人则坐(跪坐)乘👧🏿☛。天子、诸侯巡守出战,一般也都是坐乘🤘。”此语仅只前一半确切🫶🏻。《礼记·曲礼上》:“妇人不立乘🌛。”又:“大夫七十而致事。若不得谢🟫,则必赐之几杖,行役以妇人↘️,适四方🧜,乘安车👰♂️。”郑玄注👼🏿🚣🏿♀️:“安车🐺,坐乘,若今小车也👞。”《周礼·春官·巾车》“安车”郑玄注:“安车,坐乘车,凡妇人车皆坐乘。”《仪礼·士丧礼》郑玄注📻:“古者立乘⬜️。”《礼记·曲礼上》郑玄注📎:“乘车必正立👎🏼。”凡此可见男子立乘是公例。朱维德(1999)曾批评其“文中即未摆出证据,也未交代兵车之上到底如何‘坐乘’,可见这只是作者为将‘登轼’强解为‘凭轼’的一种主观构想”🎇。因为不能提供“天子、诸侯巡守出战一般也都是坐乘”的证据,所以孙文的下述推论也就难以成立🥙🎓:曹刿“既与庄公‘共乘’,庄公坐乘,他也就不会是立乘。曹刿是坐乘于车,先从车上探身往下察看齐军的车辙🖕,再站起来手扶轼木观望齐军的战旗”💂🏿♂️。

六、说“登轼”即“冯(凭)轼”🗺,不符合《左传》语言事实🫒。首先,将“登轼”释为冯(凭)轼的逻辑前提是:由词义渗透律的制约,因“冯”(憑)有登乘之登义,所以“登”也有凭依之凭义。但是👦🏻,《左传》中既有“登轼而望之”,又有“冯轼而观之”:“子玉使斗勃请战,曰:‘请与君之士戏👨🏿🌾,君冯轼而观之,得臣与寓目焉。’”(《僖公二十八年》)这就清楚地表明😞🧚🏼♀️:《左传》“冯”“登”分工明确,“登轼”不同于“冯轼”。其次,《左传》有“登丘而望之”👡:“冬十月,华元自止之👨🏽🦱🐼,不可,乃反。鱼府曰:‘今不从👒,不得入矣。右师视速而言疾🍄🟫,有异志焉。若不我纳🤱🏿,今将驰矣🌲。’登丘而望之👨🎨,则驰。骋而从之🦪,则决睢澨🟰、闭门登陴矣🪗。”(《成公十五年》)“登轼而望之”与“登丘而望之”🤾🏿♂️,句型相同,两“登”字词义应当相同🧑🏻🎨🐶。因而没有理由强生分别,一释为凭依*️⃣、一释为升登🈲。换言之,将“登轼而望之”的“登”释为凭依,不仅无法解释“冯轼而观之”,而且无法解释“登丘而望之”。

综上所述,所谓“古‘登’有凭义”难以成立,“登轼而望之”之“登轼”亦非凭轼。

此外,轼可登论者强调凭轼表示敬意𓀄,而曹刿观察敌军败退的情况,根本无须表敬,用不着凭轼。应该说🏋🏽♂️,这一点反驳力不强🥭。因为凭轼并非一律表示敬意,前揭《左传·僖公二十八年》“请与君之士戏,君冯轼而观之,得臣与寓目焉”即是。如果说这是“特例”,就不能排除曹刿也是特例的可能。再如《庄子·盗跖》:“孔子再拜趋走⏩,出门上车,执辔三失🛼,目芒然无见,色若死灰🧜🏼♀️,据轼低头,不能出气。”《太平御览》卷八百四十五引贾谊《新书》👂:“虢公喜,据轼而笑。”《楚辞·九懐》:“悲九州兮靡君,抚轼叹兮作诗🏝🤛。”《汉书·郦食其传》:“韩信闻食其冯轼下齐七十余城。”颜师古注:“冯读曰凭。凭,据也😍。轼,车前横板隆起者也🧙🏻♀️。云凭轼者,言但安坐乘车而游说,不用兵众。”“冯轼”、“据轼”、“抚轼”,也都不是表示敬意。

其实,曹刿不可能凭轼的原因,乃是轼的高度决定的;以往围绕“登轼”的论争,根本上也是源于对轼的认识和理解不同。朱维德(1999)、吕友仁(2000)先后撰长文,着重考论古轼形制🗡,纠正对车轼的误解💁🏻♂️🛂,论定轼之可登与易登🍐,堪称考证翔实、辩论清晰。然而仍不出《考工记》、江永《周礼疑义举例》🙇🏼♂️、戴震《考工记图》的范围。直到滕志贤(2002)🙋🏿,乃强调考古实物有助于解决因名物形制不明所造成的悬案,例举太原金胜村春秋大墓车马坑5号车车轼直径3.8厘米、高51厘米💂♀️,轼与两旁的輢齐平,认为这与《考工记》和《周礼疑义举要》所述比较接近👩👩👦👦,车轼是可以登上去的。鉴于训诂学界对于春秋时代车舆的形制有所了解而不透彻☮️🧑🤝🧑、引据多半停留在清儒论述的现状,故有必要结合考古学界的出土资料和相关成果,对车轼进行一番探讨。

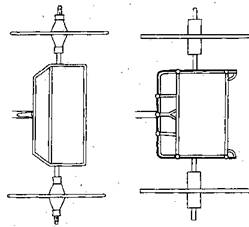

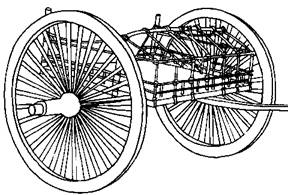

《考工记·舆人》:“参分车广,去一以为隧。参分其隧🏃➡️,一在前🪡,二在后♏️,以揉其式。以其广之半为之式崇。”这是说:以车箱宽度的三分之二作为车箱的长度🙂。将车箱长度三等分✍️,三分之一在前、三分之二在后,将轼揉曲到这个位置⟹。以车箱宽度的二分之一作为轼的高度。这与出土车舆基本一致。孙机(2001)指出🧑🏻🎤:“车箱前部栏杆顶端的横木名轼。商车上的轼起初和輢一样,与车軨其他部分保持平齐。后来则将轼装在车箱中部偏前处,这种做法为西周和东周车所承袭👩🏿🦰。”(右图所示)

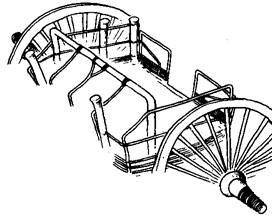

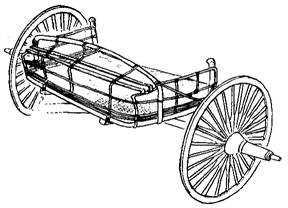

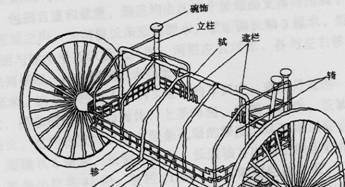

轼的高度是多少呢🧝🏼♀️?郑玄注:“兵车之式高三尺三寸🧚🏼♂️。”按照前揭闻人军(1983)的考证,一尺相当于米制的19.7厘米,就是65厘米🎅🏽。山西侯马上马墓地3号车马坑出土的春秋早期车舆🤱🏻,其2号车距前轸16厘米处安有车轼🛌🏽。轼横跨车箱,两端向下弯曲,沿两輢外侧插入车底。轼横剖面呈扁圆形,长径3🤱🏼、轼跨长116🙅🏼♀️、高出车底41厘米。轼上安有3根弯曲成弧形的支柱📺,支柱下端插入前轸部分栏杆的最高一根横木🚵🏽♀️;1号车轼高64厘米(山西省考古研究所侯马工作站1988)。太原金胜村251号春秋大墓车马坑出土的5号车(右为复原图),舆宽120🏪、长100、軨高42厘米。前轸往后27厘米处,安装圆木煣成的轼🕝。轼直径3.8、高51厘米。中部略见弓起,两端圆角折下与轸框连结。轸框后部两角各装一根圆木輢柱,径4.5、高50厘米👆🏼。輢柱和轼构成车軨的主干👨。左右两侧栏杆全以藤条和革带相互穿绕连结而成🎓;其8号车舆(下页右为复原图)🥌🌨,舆右后侧的两根立柱,高约60、直径5厘米。一在舆角🗃、另一在前30厘米处。其下端与轸连结,上端有高约5🏊🏻♀️、直径约9厘米的中空碗形物(未保存下来,故图上不明显,但在另一辆车上保存较好,可供参证)。……这种独立存在的輢柱,有人推测可能是较柱(上安曲钩扶手),但其高度仅与轼齐平🦗,显然不确。我们初步认为此二柱仍应称輢㊗️📹,用于插置兵器(山西省考古研究所等1989)。

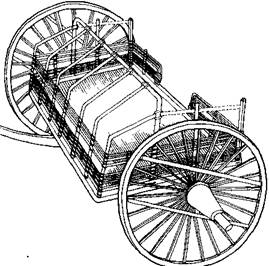

湖北宜城出土战国4号车(下为复原示意图),舆长145、宽114、高65厘米。栏由立柱、轵👶🏼、轛等构成👩🏻💻,前部有轼🧑🏻🔧,后端有辇。轸上有圆柱形立柱15根。前轸上7根🥨,用绳绑于轸木外侧🍿,直径2、间距21-23厘米。其中间5根上端折成133度角与轼相接,垂直部分高40🚝、倾斜部分长56厘米🧗;两侧角柱相同,上端折成120度角与轼柱相接后🙍♂️,呈水平延伸到后角柱而成为较,较分别与两侧的輢柱和后角柱相连,垂直部分高47😈、较复原后长63厘米。两侧轸木上的輢柱对称相同,各3根,前一根位于轸上🕢,高21🖐🏼、径2厘米🕚🤷♀️;中间为横轼作90度下弯而形成的轼柱,位于轸外侧,高80🚶👤、径4厘米。后一根位于轸内侧🤴🏽,高80🫳🏿、径2厘米🪈。……横轼两端折为轼柱,长155厘米,断面圆形,径4厘米(湖北省文物考古研究所等1993)👨🍼。

山东淄博市临淄区淄河店二号战国墓出土的20号车(下为复原示意图),轼为独立构件🫂,由直径为4厘米×3厘米的扁圆硬木揉成“ㄇ”形👨🦼➡️,两下端与左、右轸木绑扎固定,上部与左右较及前端的軓相连(山东省文物考古研究所2000)。陕西凤翔出土秦车,轼高出车底53🔥⛹🏽、直径3厘米🤌🏊🏻♂️。轼下有5根轛支撑👩🏽✈️,轛径3、两轛间距23厘米🕠。左右遮栏的上面有輢,两輢通高27、直径2厘米,后面栏杆与輢平齐🫄🏽,中有62厘米宽的缺口🥣,作为乘者上下的车门🦵🏻🕴🏻。车箱后角各有两根立柱🏃🏻,分别作为两侧车輢和后面横条的支柱,直径2厘米(吴镇烽、尚志儒1980)。

山西临猗程村出土的十几辆春秋车舆中,可以看清轼全貌的和仅有局部轼木的车共12辆:

都是直径较粗的圆木,直径在3厘米-4厘米之间。……轼系1根圆木揉成🈲,位置距前轸在25厘米-36厘米之间,距后轸在56厘米-75厘米之间👩👧👦。与《考工记》“叁分其隧👩🏽🍼🦻🏼,一在前🔇,二在后”的记载基本相符。轼全长在189厘米-254厘米之间✌🏻。上面横的一段平直,两侧在左右栏的上方呈90度下折成竖柱,并紧贴两栏内侧垂直向下♻️,插入轸木的凹槽中🏌🏽♂️。凡搞清楚者,都是在竖柱下端距轸约1.5厘米的地方横向钻一透孔,孔的走向与轸走向一致。在透孔两端轸上相应的位置亦各钻一孔,再在孔中穿皮条,皮条两端固定在轸上两孔之中👰🏼♂️,以加固竖柱的牢固强度✌🏿👨🏽🔬。这2根竖柱是轼木的主要支撑点🤜,立于栏内轸上,故而轼的横长最大跨度小于舆的宽度。可以看出轼高度的9辆车子中🛥,最高者64厘米,最低者48厘米🧙🏽♂️。又以52厘米-59厘米者居多,共6辆,占已知轼高9辆车中的三分之二📡。此高度亦基本上相当于舆广100厘米-120厘米之半,与《考工记》“以其广之半,为之式崇”基本相符。为了增加轼的负荷强度🙍🏿♂️,又在轼前加了3根支柱🈷️,以支撑乘者从后面或凭或伏时所产生的向下的压力及向前的推力🏊🏿。(中国社会科学院考古研究所等2003)

上述出土实物与《考工记·舆人》的记载大致相符。将上述出土实物与江永《周礼疑义举要》的考证相对照:

其实式木不止横在车前,有曲而在两旁👨🏿,左人可凭左手🏌🏼♀️,右人可凭右手者,皆通谓之式。人立车前🍐,皆式之地也。其言“揉其式”何也?盖揉两曲木🔈,自两旁合于前🧗♂️。所以用曲木者,不欲令折处有棱角触碍人手,如今人作椅子扶手,亦揉曲木是也。式崇三尺三寸🐏,并式深处言之,两端与两輢之植轵相接👩🏻🦼。军中望远🧙,亦可一足履前式🧑🏼🎓,一足履旁式。《左传》长勺之战“登轼而望”是也🤾🏼♀️。式木嵌入舆板,其内又有轛木承之🖖,甚固📸🏌🏼,故可履也🪸。车制如后世纱帽之形👨🏽🍼,前低后高。式崇三尺三寸👶🏻,不及人之半腰,故驭者可持辔,射者可引弓🈲,而凭式须小俯也。

可知🍤:第一,《考工记·舆人》:“参分其隧🦌,一在前🦻🏼,二在后🐹,以揉其式👩👩👧。”出土车舆实物是在车箱前三分之一与后三分之二的交界处🚟,将轼揉曲成“ㄇ”形😚🤦🏿♀️,折向下植入车舆轸木;江永的理解是将轼揉曲与底框平行折向后,轼木嵌入舆板🧝🏻♂️。虽然现有出土车舆并不是当时所有车舆的共同样式,不能排除江永设想的可能性,但这种可能性比较小。就车轼支撑牢固而言,出土车舆实物胜于江永的理解;同时🧘🏿♀️,两旁的横栏也就不宜“通谓之式”👩⚕️🤛🏿。总之,轼并不高🚰,左右两旁的横栏低于或等高于轼(“车制如后世纱帽之形,前低后高”与出土车舆不甚相符)🦙,并且轼具有相当大的负荷强度,一足可踏前轼📘、一足可借助旁边的横栏或立柱✔️,因而“登轼”不仅可能、而且可行。《左传》孔颖达疏认为曹刿就是曹沫🎫,《史记·刺客列传》:“曹沫者,鲁人也。以勇力事鲁庄公。”司马贞索隐:“《左传》《谷梁》并作曹刿。”⑥即使曹刿不是曹沫那样孔武有力的勇士🐚,也可以登上车轼。

第二,“凭(冯)轼”就是“伏轼”👷🏼,《战国策·韩策三》“伏轼结靷西驰”💅,《史记·孟尝君列传》作“凭轼”;《史记·淮阴侯列传》“伏轼下齐七十余城”⛴✭,《汉书·郦食其传》作“冯轼”。可见“凭(冯)”者就其手而言,“伏”者就其首而言🧉👊🏽。出土车舆轼的高度,大约为40—65厘米,“东周车轼高度大多都在40—55厘米🤝📐,赵卿墓车马坑8号车最高,亦仅65厘米👗;西周车轼高没有超过50厘米的”(渠川福1996)。正如江永所说,“不及人之半腰,故驭者可持辔🧑🏻🦽,射者可引弓,而凭式须小俯也”🧑🏿🎓。立乘于车上的曹刿若是凭轼,将手扶持在轼上,势必上身前倾🤷🏿🤟🏽、脑袋低俯🍄🟫。因而王泗原(1988)所说“凭轼便于企踵延颈而望也”,就不符合物理常识了。朱维德(1999)已经明确指出🔥:“凭轼须弯腰小俯,限制视野,与文中叙写远眺的‘登轼而望’相互矛盾♡。”

至于“下视其辙”的标点,关键在于“下”是动词“下车”还是状语“往下”。许多论者认为是前者,相形之下,钱文辉(1979)的意见理由更充足:

这里的“下视”,是指在车上向车下地面的前前后后视,并非指向车身正下方视;唯其这样,才能辨视出齐军驰去的辙迹是否乱。同时,春秋时打仗主要是车战;在长勺之战中🦶🏻,齐军很多兵车一起败驰,辙迹应当是纵横交叠的👩🏽🎤👮🏿♂️。在这种情况下,要辨清辙迹是否乱🙇🏻♂️,从车上居高向下看比下车立在地面上看不是要合宜得多吗?

少华按:“下视其辙”的“视”,不可忽视。论者说“审视细察车辙”、“细心审视周围地上的车辙”或“对齐军‘惊奔失列’的众多混乱车辙进行一番考察”🙆🏼♀️,这样的解释若是对应“观”、“察”、“相”是合适的,可这里用的是“视”。郭锡良等(1999)对于这组表示眼睛动作的同义词曾作清晰的分辨:

“视”相当于现代汉语的看。它一般是指看近处的东西⛹🏻♂️。“观”是有目的地看。“察”是仔细看,看清楚。“望”是向远处看🔘。曹刿近看车下齐军的车辙🐴,所以用视🪨;登车远眺齐军的旗帜🟦,所以用望。

所以,“下视”释作“往下看”优于“下车仔细观察”🏮。

附注:

① 两处“坠”当为“隧”𓀌,可能是排印致误。

② 2002年3月13日新华网报道🚯。

③ 临淄周—汉代男性平均身高为163.8厘米,女性151.1厘米(韩康信、松下孝幸1997)🚣♂️。

④ 例如:殷周时期的车子🔋,车箱的门都开在后面(杨泓1985)😡;山西侯马发掘的春秋车舆🕵️♂️,车箱四面置栏杆,后面栏杆正中有宽40厘米的缺口,作为上下车之用(山西省考古研究所侯马工作站1988)📖;陕西陇县发掘的春秋车舆🏌🏼♂️,后面栏杆正中有宽20厘米的缺口🫸🏿🫅,作为乘车者上下的车门(陕西省考古研究所宝鸡工作站等1988);山西临猗程村发掘的春秋车舆,两后栏之间的缺口🍷,上宽88厘米、下宽73厘米,是驾乘者用以升降的车门(张岱海👦🏿、张彦煌1993)。

⑤ 转引自洪亮吉《春秋左传诂》卷十,《清经解续编》卷259,上海书店1988年缩印本第1册第1276页。

⑥ 李零《为什么说曹刿和曹沫是同一人》有详尽论证,见《读书》2004年第9期。

参考文献:

陈富槐、彭延铭 1979 《“下视其辙,登轼而望之”辨》👼,《中国语文》第1期。

崔墨林 1976 《河南辉县发现吴王夫差铜剑》👴🏼,《文物》第11期💆🏽。

戴遵德 1972 《原平峙峪出土的东周铜器》,《文物》第4期。

郭锡良等 1999 《古代汉语》897-898页,商务印书馆。

韩康信、松下孝幸 1997 《山东临淄周—汉代人骨体质特征研究及与西日本弥生时代人骨比较概报》🎻,《考古》第4期。

河南省文物研究所等 1991 《淅川下寺春秋楚墓》306页🫅🏿,文物出版社。

湖北省文物考古研究所等 1993 《湖北宜城罗冈车马坑》,《文物》第12期。

刘 禾 1984 《古汉语入门》94页,吉林人民出版社。

刘平生 1982 《安徽南陵县发现吴王光剑》,《文物》第5期。

洛阳市文物工作队 1992 《洛阳C1M3352出土吴王夫差剑等文物》🎓,《文物》第3期。

吕友仁 2000 《说“登轼而望之”与“室如悬磬”》✋🏼,《河南师范大学学报》第3期。

潘煦源 1979 《也谈“登轼”句》,《徐州师院学报》第3期。

彭 林 2000 《文物精品与文化中国》190页,清华大学出版社🍮。

钱文辉 1979 《也谈“登轼而望之”》❎🙍🏽♂️,《南京师院学报》第1期🧟。

渠川福 1996 《太原晋国赵卿墓车马坑与东周车制散论》🤦🏿♂️,《太原晋国赵卿墓》360页,文物出版社®️👨🏼🚒。

山东省文物考古研究所 2000 《山东淄博市临淄区淄河店二号战国墓》,《考古》第10期🧛🏼。

山西省考古研究所等 1989 《太原金胜村251号春秋大墓及车马坑发掘简报》👨🏿🦳,《文物》第9期🖐🏽。

山西省考古研究所侯马工作站 1988 《山西侯马上马墓地3号车马坑发掘简报》,《文物》第3期。

陕西省考古研究所宝鸡工作站等 1988 《陕西陇县边家庄五号春秋墓发掘简报》,《文物》第11期。

孙 机 1985 《中国古独辀马车的结构》,《文物》第8期,收入《中国古舆服论丛》增订本29、42页,文物出版社2001年🙋🏻♂️。

——— 2001 《中国古独辀马车的结构》⏫,《中国古舆服论丛》增订本30-32页,文物出版社☹️。

孙诒让 1905 《周礼正义》卷六十,中华书局1987年王文锦💆、陈玉霞点校本2520-2521页👜。

孙雍长 1997 《古“登”有凭义——兼谈“登轼而望之”》,《中国语文》第4期🤌🏿。

汤炳正 1981 《“左徒”与“登徒”》㊙️,《中华文史论丛》第3辑119-126页🏄🏿,上海古籍出版社。

滕志贤 2002 《从出土古车马看训诂与考古的关系》,《古汉语研究》第3期𓀍。

汪少华 2003 《从古代习俗看词义训释》🔝,《古汉语研究》第2期。

王利器 2002 《吕氏春秋注疏》1086页,巴蜀书社🐎。

王泗原 1978 《古语文随笔》,《中国语文》第3期⏏️。

——— 1988 《下视与登轼皆不可连读》,《古语文例释》68-70页🧙🏻♂️,上海古籍出版社。

闻人军 1983 《〈考工记〉齐尺考辨》🥮,《考古》第1期。

吴镇烽、尚志儒 1980 《陕西凤翔八旗屯秦国墓葬发掘简报》,《文物资料丛刊》第3期👩🏻🎓。

许嘉璐 1988 《中国古代衣食住行》128页,北京出版社。

杨天宇 1997 《礼记译注》628-629页,上海古籍出版社。

张岱海、张彦煌 1993 《临猗程村M1065号车马坑中车的结构实测与仿制》👐🏽,载《中国考古学论丛——中国社会科学院考古研究所建所40周年纪念》359页,科学出版社👨🏽✈️。

中国科学院考古研究所 1959 《上村岭虢国墓地》43页,科学出版社🙍🏼🧐。

中国社会科学院考古研究所等 2003 《临猗程村墓地》201-202页,中国大百科全书出版社🐣。

朱维德 1999 《说“登轼”新解及其它》🧎➡️,《衡阳师范学院学报》第4期。

(原载《中国语言学报》第12期,商务印书馆2006年6月)

点击下载word版:

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🏄🏼♀️:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:705963

0005“登轼而望之”的训诂与考古考察.doc

0005“登轼而望之”的训诂与考古考察.doc