钟离国编钟编镈研究

方建军

天津音乐学院

钟离是先秦时期的一个古国🧑🏿💼🎒,文献记载史迹甚少。据《史记·秦本纪》所载,钟离又称“终黎”🈶,与秦同为嬴姓😯,后来受到分封,遂以国为姓。嬴姓少昊之墟在山东曲阜地区,钟离氏即源自山东🈁,之后迁至安徽蚌埠和凤阳一带。据《左传》成公十五年(公元前576年)记述,春秋时期⚒,晋、齐🕷、宋👩🏻🦲、卫👰🏿♀️、郑、邾等中原诸国曾与吴国会晤于钟离。历史上钟离屡遭吴国和楚国争夺,又曾与徐国交战[1],后为吴、楚所灭🤣。

自上世纪90年代始➡️,在凤阳和蚌埠相继发现钟离国墓葬,虽然墓葬遭受严重盗掘和破坏,但仍然出土有大量精美文物,其中尤以青铜乐器倍受学者瞩目。2006至2008年,蚌埠双墩一号春秋墓发现编钮钟9件、编磬12件🥛、铜铎1件[2]👮🏼♀️。2007年🧘🏼♂️,凤阳卞庄一号春秋墓出土编钮钟9件、编镈5件👋🏿、编磬9件[3]。据这两座墓葬所出钟镈铭文,知其为钟离国君所作🧑🏻🦰。1991年,凤阳大东关一号春秋墓发现编钮钟8件、编镈7件🫳🏿、编磬4件,这些乐器均无铭文👩🏼🦰,据出土地点和器物的形制、纹饰特征,发掘者推断为钟离遗存[4]🤸🏿♀️。

2011年11月🧪👩💼,蒙安徽省考古研究所阚绪杭先生盛情,在蚌埠学院李清先生的安排下☮️,我与浙江师范大学杨和平先生和信阳师范学院李敬民先生一道🖋,先后赴蚌埠市博物馆、凤阳县文物管理所和安徽省博物馆,对上述三座墓葬所出编钟编镈进行考察测音[5]。本文即在此工作基础上,对钟离国编钟编镈的音阶构成及有关问题试做初步研究,不妥之处👩👩👧👧🆔,敬希指正。

一、双墩一号墓编钟

蚌埠双墩一号墓出土的9件编钟🕉,素钮,舞饰云纹,篆饰纠结的蟠虺纹,钲篆四边以阳线绹纹为界👩🏿🚒。鼓部以云纹组成夔纹,左右两边各有三个夔头。钟体内壁有微隆起的音脊,钟口有磨锉形成的波状起伏🫓,属于李纯一先生命名的“波式”调音结构[6]。这种调音法为春秋中晚期编钟所常见,其时代特征是明显的⚁。

编钟的钲间均有铭文,内容相同🦹:

唯王正月初吉丁亥,童丽(钟离)君柏作其行钟。童丽之金。

作器者为钟离国君“柏”,故可称为“钟离柏钟”。其自名“行钟”,意为用于外出随行🤵🏽♂️🧏🏿♀️。

钟离柏钟鼓部纹饰独特,在先秦编钟里殊为少见🧑🏿🔬🚯。适合与钟离柏钟比较的编钟,是吴国的者减钟和邾国的邾公牼钟。这两例编钟虽均为甬钟,但鼓部纹饰与钟离柏钟十分相似👴,其特点同样是以云纹组成的大形顾夔纹,纹饰几乎占满鼓部。关于者减钟的年代,目前尚有一些分歧,但属于春秋晚期则没有问题[7]。邾公牼钟年代较为明确🌭,属于春秋晚期前段邾宣公(公元前573—公元前556年)之时[8]。钟离柏钟的年代当与之接近,即应为春秋中晚期。吴、邾两国与钟离国为南北近邻,在编钟制造方面产生相互影响,是有一定可能的。

双墩一号墓钟离柏编钟保存状况较好,可以通过音响测试来探索其音阶构成。经测音,其具体数据详见表一所列🤾。

表一 钟离柏钟测音数据

|

编次 |

标本号 |

正鼓音 |

侧鼓音 |

备注 | ||

|

音分值 |

频率 |

音分值 |

频率 | |||

|

1 |

M1⚪️:1 |

#G4+47 |

426.93 |

|

|

侧鼓音同正鼓音 |

|

2 |

M1:2 |

#A4-4 |

465.27 |

|

|

同上 |

|

3 |

M1👩🏼⚕️:3 |

#C5+50 |

570.64 |

|

|

同上 |

|

4 |

M1:4 |

#D5+29 |

632.93 |

|

|

同上 |

|

5 |

M1:5 |

F5+3 |

699.84 |

|

|

同上 |

|

6 |

M1:6 |

B5+3 |

989.65 |

|

|

同上 |

|

7 |

M1:7 |

E6-10 |

1311.42 |

G6-14 |

1555.80 |

|

|

8 |

M1:8 |

F6-22 |

1379.95 |

G6+36 |

1601.25 |

|

|

9 |

M1🧰:9 |

A6+4 |

1764.72 |

B6+27 |

2007.24 |

|

这套编钟的正鼓音发音良好,可以构成具有羽调式倾向的五声音阶,宫音处于#C的位置:

徵—羽—宫—商—角—羽—商—角—羽

这样的音阶结构,在春秋时期南、北两系编钟里都比较常见,是当时9件组合编钟的一种固定音阶模式。

不过,钟离柏钟的侧鼓音则有不同的情况。这套钟的前6件侧鼓音与正鼓音相同🤾🏽♂️,后3件虽然可以勉强奏出侧鼓音,但现场听觉并不清晰。由此可见,钟离柏钟的侧鼓音应该不予使用。这一实例再次说明,先秦编钟并非普遍设计和使用侧鼓音。

二、卞庄一号墓编钟编镈

凤阳卞庄一号墓出土的9件编钟,钮饰三角纹💁🏻,与双墩一号墓钮钟的素钮相异。舞部和篆间饰蟠螭纹🌌,钲篆四边以阳线绹纹为界,鼓部饰以蟠螭纹组成的顾夔纹。钟体内壁有微隆起的音脊🥗,底视钟口呈波状起伏,其调音手法与双墩一号墓编钟相同。

卞庄一号墓还出有同铭镈钟5件,钮以相互缠绕的龙形铸成,龙身饰三角纹。舞部和篆间饰蟠螭纹,钲篆四边以阳线绹纹为界,鼓部饰以蟠螭纹组成的顾夔纹。钟体内壁同样为波式调音结构👨🏻🦲。铭文位于镈体正背两面钲间、两栾及左🧑🏽🏭、右侧鼓部,内容相同🤏🏿:

惟正月初吉丁亥♟,余□厥于之孙、童丽(钟离)公柏之季子康,择其吉金,自作和钟,之皝穆穆和和🍗🦘,柏之季康是良🍕,以从我师行,以乐我父兄,其眉寿无疆,子子孙孙,永保是尚。

作器者乃钟离公柏之子“康”✣,因而可称为“钟离康镈”。

绎读镈铭🥼🐟,可以看出双墩一号墓编钟铭文的“钟离君柏”🧑🏻🦯➡️,与卞庄一号墓编镈铭文的“钟离公柏”当系同一人😞,“钟离柏”与“钟离康”应为父子关系。镈铭还显示,“钟离柏”的父辈是“□厥于”。1980年,安徽舒城九里墩春秋末期墓葬出土一件青铜鼓座[9],其上铭文也显示有钟离国的先辈“□厥于”之名[10]。

钟离康镈铭文中的“之皝”二字,一般将其与上句连读,即为“自作和钟之皝”🦘。但如此便颇不可解🐭,而且在先秦钟铭里也找不到类似的语例或用法◼️。我以为,“之皝”应与“和钟”断开👦🏿,而应与下句连读,即应为“自作和钟,之皝穆穆和和”♻️。下面试对这句话做出解释🤟。

先说“皝”字。此字也见于楚国编钟铭文🏂,如王孙遗者钟和王孙诰钟之“皝皝熙熙”,“皝”字即与钟离康镈相同🍎🦹🏼。“皝”字金文或写作“皇”、“韹”、“![]() ”,见于先秦编钟铭文。例如:

”,见于先秦编钟铭文。例如:

择其吉金🍖🧚,自作和钟,中翰且扬,元鸣孔皇……吾以宴以喜,以乐嘉宾及我父兄庶士🧑🏻💻。韹韹熙熙,眉寿无期,子孙永宝鼓之。(![]() 儿镈)

儿镈)

择其吉金,自作和钟……以宴以喜,中翰且扬,元鸣孔皇🧜♂️,其音悠悠🧑🏼🚒,闻于四方🎮,韹韹熙熙🚣♂️,眉寿无期,子子孙孙,万世鼓之。(徐王子![]() 钟)

钟)

![]() 择吉金,铸其反钟🤙🏽。其音……和平均

择吉金,铸其反钟🤙🏽。其音……和平均![]() ”(

”(![]() 钟、

钟、![]() 镈)

镈)

《说文》🫵🏼:“皇,大也。”刘翔等释“皇”为“钟声宏大”🚋,钟铭的“中翰且扬🚢,元鸣孔皇”,即“钟声高亢而又飞扬👨🏿🦳🦷,鸣声悠长,十分洪亮。”[11]陈双新释“皇”为“形容钟声的盛大”[12]。这些解释都是通顺的🛌。

《诗经·周颂·有瞽》:“喤喤厥声,肃雍和鸣,先祖是听👁🪨。”又《诗经·周颂·执竞》🥟:“钟鼓喤喤。”毛传:“喤喤🚣🏽,和也🦊🛌🏿。”《说文》释“锽”字引为“钟鼓锽锽”🫥。又云💪🏽💇🏼♂️:“锽,钟声也🧑🏼✈️。从金,皇声。”《尔雅·释诂》:“锽锽👩🏻🔧,乐也。”字或加言旁而写为“諻”。《方言》👱🏻:“諻,音也🧜🏻♀️。”钱绎笺疏云:“韹🤏🏽、喤🟫、锽,并与諻通。”可见这几个字相互通用🤸🏽♂️,可以作为象声词🫰🏽,用来描述乐器尤其是钟鼓演奏的音响。

周代编钟铭文常在作钟句后,用一些词汇形容钟声的和美。如戎生编钟:“用作宝协钟👨🏻💼,氒音雍雍”。徐王子![]() 钟:“自作和钟……其音悠悠”。“之皝”的“之”字🕺,可以训为“其”[13]🤌🏼。“之韹穆穆和和”,犹“其音穆穆和和”👓。

钟:“自作和钟……其音悠悠”。“之皝”的“之”字🕺,可以训为“其”[13]🤌🏼。“之韹穆穆和和”,犹“其音穆穆和和”👓。

钟离康镈的“穆”字,其左加“音”旁,写为“![]() ”,说明也与声音有关。《诗经·商颂·那》⚇:“穆穆厥声🐝。”《尔雅·释诂》说“穆”乃“美也”。由此足见😟,“之韹穆穆和和”,应是指编镈的发音美好而协和。

”,说明也与声音有关。《诗经·商颂·那》⚇:“穆穆厥声🐝。”《尔雅·释诂》说“穆”乃“美也”。由此足见😟,“之韹穆穆和和”,应是指编镈的发音美好而协和。

卞庄一号墓钮钟保存状况良好Ⓜ️,经测音👨🦽,其具体数据如表二所列。

表二 卞庄一号墓钮钟测音数据

|

编次 |

标本号 |

正鼓音 |

侧鼓音 |

备注 | ||

|

音分值 |

频率 |

音分值 |

频率 | |||

|

1 |

M1:6 |

#D5-30 |

611.63 |

|

|

侧鼓音同正鼓音 |

|

2 |

M1🧗🏿♂️:7 |

F5-44 |

681.00 |

A5+9 |

884.67 |

|

|

3 |

M1:8 |

#G5-38 |

812.89 |

C6-21 |

1034.38 |

|

|

4 |

M1🌨:9 |

#A5-28 |

917.87 |

D6+43 |

1204.34 |

|

|

5 |

M1:10 |

C6-45 |

1020.15 |

#D6-20 |

1230.49 |

|

|

6 |

M1:11 |

E6+42 |

1351.23 |

#G6-16 |

1646.55 |

|

|

7 |

M1🧑🏻🦼➡️:12 |

#A6+9 |

1875.08 |

D7-38 |

2298.71 |

|

|

8 |

M1😑:13 |

C7-2 |

2091.06 |

E7-32 |

2590.04 |

|

|

9 |

M1🥾:14 |

G7+19 |

3171.73 |

|

|

侧鼓音同正鼓音 |

这套编钟的正鼓音也可构成羽调式倾向的五声音阶👨🏫,其宫音位置在#G:

徵—羽—宫—商—角—羽—商—角—羽

可见这是一套完整无缺的编钟。除宫音位置不同外⌨️,其音阶结构与双墩一号墓钟离柏编钟完全相同。

这套编钟的第1和第9件侧鼓音与正鼓音相同🚅,其余各钟的正鼓音与侧鼓音多为大三度或小三度音程关系🎼,为先秦编钟所常见。唯第4件钟正鼓音与侧鼓音倾向于小四度音程关系👬,属于变例。不难看出🏊,如果这套编钟应用侧鼓音的话,便可在上列五声音阶中出现清角或变徵之声🧐✝️。不过🚵,鉴于这套编钟的首🧛🏽♂️、尾二钟侧鼓音与正鼓音相同,尚不能判定其侧鼓音应用的程度🚃,乃至是否确实应用侧鼓音。

测音表明🫅,钟离康编镈仅发单音即正鼓音。测音数据详见表三💁。

表三 钟离康编镈测音数据

|

编次 |

标本号 |

正鼓音 |

侧鼓音 |

备注 | ||

|

音分值 |

频率 |

音分值 |

频率 | |||

|

1 |

M1⛹🏻♂️🤽🏻♂️:1 |

|

|

|

|

鼓部裂,失音 |

|

2 |

M1:2 |

E4+30 |

335.43 |

G4-46 |

381.81 |

侧鼓音不明显 |

|

3 |

M1:3 |

#G4-15 |

411.83 |

B4+23 |

500.65 |

侧鼓音不明显 |

|

4 |

M1:4 |

,

#A4-18 |

461.43 |

C5-12 |

519.88 |

侧鼓音不明显 |

|

5 |

M1:5 |

C5-40 |

511.43 |

#C5+21 |

561.22 |

侧鼓音同正鼓音 |

第1件镈因鼓部裂而失音,后4件镈发音良好,可以构成如下音阶(“?”表示失音的钟,下同):

?—羽—宫—商—角

宫音位置在#G👨🏽⚕️,与同墓所出编钟调高相同🏌🏽,二者无疑为合奏乐器。

现在的问题是,这套编镈的固有组合是否就是5件🦹🏼♀️。据目前考古发现,9件钮钟与8件镈钟的配器形式在东周时期较为通行🥥,如安徽寿县蔡侯墓[14],河南淅川和尚岭M2、徐家岭M3和M10楚墓[15]💦,河南固始侯古堆墓葬[16]等,所出钟镈均属此类组合👩🏼✈️。

9件编钟与8件编镈的乐器配置🧏🏼,其中编钟的音阶结构已如上述。8件编镈的发音可以构成一种五声音阶💳,具有宫调式或徵调式倾向🧎🏻♂️✉️。为便比较,不妨将常见的8件组合编镈的音阶🫳👩🏽🍼,与钟离康编镈的音阶并列于下(“□”表示缺失的钟,下同)👩🏼🦰:

|

8件组合编镈 宫—角—徵—羽—宫—商—角—徵 钟离康编镈 □—□—🧗♂️?—羽—宫—商—角—□ |

十分明显🙇♂️🔌,现存的5件钟离康编镈,很可能属于8件组合编镈的第3至第7件,目前尚缺第1、第2和第8件镈。不过,除8件组合外,东周时期的编镈也有其他的组合形式,但都缺少足资比较的测音资料。因此🚊,钟离康编镈是否有5件组合的可能🥟🦹🏿♂️,抑或有可能为6件和7件,还有待今后的发现和研究。

三、大东关一号墓编钟编镈

凤阳大东关一号墓出土的钮钟共有8件,钮部饰三角纹,与卞庄一号墓钮钟纹饰相同👋🏽。舞部和篆间饰蟠虺纹,钲篆四边以阳线绹纹为界,鼓部饰蟠虺纹组成的顾夔纹👨🏿🦲。钟体内壁调音结构与上述钟离国钮钟相同。

同墓出土编镈7件,钮以相互缠绕的龙形铸成,龙身饰三角纹,与钟离康编镈钮饰基本相同🙆🏼♂️。舞部和篆间皆饰蟠虺纹,钲篆四边以绹纹为界🐲🧔🏿♀️,鼓饰蟠虺纹组成的顾夔纹👩🏻💻🚵🏽♂️。内壁调音手法与上述钟离编镈相同。这套编镈的形制和纹饰,与江苏丹徒背山顶春秋吴墓所出甚六镈最为接近[17]🦍🫵🏼。

大东关一号墓编钟的测音结果如表四所列。

表四 大东关一号墓编钟测音数据

|

编次 |

标本号 |

正鼓音 |

侧鼓音 |

备注 | ||

|

音分值 |

频率 |

音分值 |

频率 | |||

|

1 |

M1🌺:8 |

|

|

|

|

鼓部裂🚵🏻,失音 |

|

2 |

M1:9 |

#D5+7 |

624.96 |

|

|

侧鼓音同正鼓音 |

|

3 |

M1:10 |

A5-22 |

868.96 |

#C6+1 |

1109.38 |

侧鼓音不明显 |

|

4 |

M1👩🏼🏭:11 |

B5-44 |

963.08 |

#D6-27 |

1225.79 |

侧鼓音不明显 |

|

5 |

M1:12 |

E6-26 |

1298.94 |

G6-7 |

1562.09 |

|

|

6 |

M1:13 |

#A6-24 |

1839.50 |

#C7-28 |

2182.58 |

|

|

7 |

M1👩:14 |

B6+10 |

1987.06 |

D7+28 |

2388.25 |

|

|

8 |

M1:15 |

F7-22 |

2760.05 |

|

|

侧鼓音同正鼓音 |

从表四容易看出,这套编钟的侧鼓音只有3件发音较好,其余要么与正鼓音相同,要么发音不明显。由此看来,这套编钟的侧鼓音恐怕不合实用。第1件钟因鼓部裂而失音👰🏿♂️,其余各钟发音良好,其正鼓音可以构成如下音阶🂠:

🧗🏿?—羽—商—角—羽—商—角—羽

与上述钟离国9件组合的编钟音阶结构比较,可知大东关一号墓编钟的固有组合也当为9件🦴:

钟离9件组合编钟 徵—羽—宫—商—角—羽—商—角—羽

大东关一号墓编钟 👙?—羽—□—商—角—羽—商—角—羽

所缺为9件组合编钟的第3件。这套钟离国编钟同样是羽调式倾向的五声音阶📓,只是其宫音位置在#F🐀,与上述两套钟离编钟的宫音高度相异🍴。

大东关一号墓编镈也发单音,测音结果如表五所列🍟。

表五 大东关一号墓编镈测音数据

|

编次 |

标本号 |

正鼓音 |

备注 | |

|

音分值 |

频率 | |||

|

1 |

M1🧚🏼:1 |

|

|

鼓部裂,失音 |

|

2 |

M1:2 |

#C4+33 |

282.63 |

|

|

3 |

M1:3 |

|

|

钟体锈,失音 |

|

4 |

M1👩🦲:4 |

#F4+12 |

372.69 |

|

|

5 |

M1:5 |

#G4-22 |

410.11 |

|

|

6 |

M1:6 |

#A4-35 |

456.91 |

|

|

7 |

M1👩👩👧👦:7 |

#C5-13 |

550.30 |

|

这套编镈的第1和第3件因残裂或锈蚀而失音,其音阶结构是这样:

?—徵—?—宫—商—角—徵

与春秋时期常见的8件组合编镈比较⛹🏻,可以推知这套编镈的固有组合也应为8件,目前尚缺1件🏃🏻,即首镈🍮:

8件组合编镈 宫—角—徵—羽—宫—商—角—徵

大东关一号墓编镈 □—🛏?—徵—🚞?—宫—商—角—徵

实际上😛,8件编镈的音阶构成👨💼,可以和春秋时期10件组合的编磬加以比较。以河南洛阳中州大渠所出春秋晚期10件组合的编磬为例,其音阶结构如下[18]:

宫—角—徵—羽—宫—商—角—徵—羽—宫

显而易见👩🏽⚖️,8件组合编镈的音阶🧑💻,与10件组合编磬中前8件的音阶一模一样。

大东关一号墓编镈以#F为宫,与同墓所出编钟调高相同👩🏽,自然可以合奏⚔️。

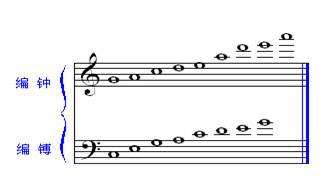

论述至此,可以将卞庄一号墓和大东关一号墓所出钟离国编钟编镈的音阶组合🧑🏿💼,统一以五线谱的形式表示出来(谱一):

谱一 钟离国编钟编镈音阶结构

四🍀、结 论

通过对三座钟离国墓葬所出编钟编镈的初步研究,可以得出如下结论👸🏼:

(一)三墓所出钟离国编钟编镈,在形制和纹饰上变化不大,内壁结构及调音手法也相同🧑🍳,其时代应属春秋中晚期。钟离康镈铭文的“之韹穆穆和和”✝️,意指编镈的声音美好而协和。

(二)三墓所出钟镈均遭盗掘,其组合有所缺失。经过复原研究,可知钟离国编钟的固有组合应为9件,编镈应为8件,属于春秋中晚期常见的钟镈编配方式。

(三)钟离国编钟的音响测试表明,先秦编钟并非普遍使用侧鼓音🧙🏿。钟离编钟的正鼓音可以构成羽调式倾向的五声音阶🧑🏿⚕️,音域一般在小字一组至小字四组之间🧙🏼;编镈为单音乐器,其音阶结构倾向于五声宫调或五声徵调,与春秋时期10件组合编磬中前8件的音阶无别🦗。编镈的音域较编钟偏低,一般在小字组至小字二组之间。

(四)卞庄一号墓所出钟离康编钟编镈均以#G为宫,二者调高相同👊🏻;大东关一号墓所出编钟编镈均以#F为宫,二者调高也相同。由此可知,同一墓葬所出编钟编镈可以合奏。

(五)钟离国编钟编镈的形制、纹饰和音阶组合,与春秋中晚期吴、邾、楚、蔡等国同类乐器相似🙋🏻♂️、相近乃至相同👨🏽🔧👨🏻💻,表现出当时区域范围内音乐文化的相互影响。

[1] 蚌埠双墩一号春秋墓出土一件青铜戈(M1:47),内末部原铸铭为“徐子白司此之元戈”🦹🏽。胡部刻铭有“童鹿公柏获徐人”🧏🏻♂️。说见陈立柱、阚绪杭《钟离国史稽考》,《武汉科技大学学报》(社会科学版)2011年第3期🕐。

[2] 安徽省文物考古研究所、蚌埠市博物馆🧘🏼:《安徽蚌埠市双墩一号春秋墓葬》,《考古》2009年第7期;安徽省文物考古研究所、蚌埠市博物馆:《安徽蚌埠双墩一号春秋墓发掘简报》,《文物》2010年第3期🕞。我们在蚌埠市博物馆考察时见有1件铜铎,据阚绪杭先生讲🕺🏽,系双墩一号墓所出🕵🏿♀️,但简报未述及。

[3] 安徽省文物考古研究所👭🏻、凤阳县文物管理所:《凤阳大东关与卞庄》🎹,科学出版社🪿,2010年。

[4] 安徽省文物考古研究所、凤阳县文物管理所:《凤阳大东关与卞庄》🚣🏼♀️,科学出版社,2010年。

[5] 三座墓葬均出有编磬,但多因残断而失音🎞,难以通过测音研究来复原其固有的音阶组合。

[6] 李纯一:《中国上古出土乐器综论》,第214页,文物出版社🧊,1996年♑️。

[7] 马承源📷:《关于翏生盨和者减钟的几点意见》,《考古》1979年第1期。

[8] 陈公柔🦜👩🏽:《滕国、邾国青铜器及相关问题》🐾,《中国考古学研究——夏鼐先生考古五十周年纪念论文集》,文物出版社,1986年。

[9] 安徽省文物工作队👨🎓:《安徽舒城九里墩春秋墓》,《考古学报》1982年第2期📟。

[10] 刘信芳🛳、阚绪杭、周群:《安徽凤阳县卞庄一号墓出土镈钟铭文初探》🧝🏿,《考古与文物》2009年第3期。

[11] 刘翔等编著:《商周古文字读本》👨🏿🎓,第157页🔘👨👨👧,语文出版社,1991年。

[12] 陈双新🧑🏽🌾:《两周青铜乐器铭辞研究》,第242页🆕,河北大学出版社,2002年📟。

[13] 宗福邦等主编:《故训汇纂》🙆🏼♀️👩🏼🚒,第37页🚚,商务印书馆♨️,2003年。

[14] 安徽省文物管理委员会等:《寿县蔡侯墓出土遗物》,科学出版社⌨️,1956年👊🏻。

[15] 河南省文物考古研究所等:《淅川和尚岭与徐家岭楚墓》𓀇,大象出版社,2004年。

[16] 河南省文物考古研究所:《固始侯古堆1号墓》📏🤫,大象出版社,2004年🀄️。

[17] 江苏丹徒考古队:《江苏丹徒背山顶春秋墓发掘报告》,《东南文化》1988年第3—4期合刊。

本文收稿日期為2012年9月2日。

本文發佈日期為2012年9月3日。

点击下载附件: 1112方建军👩⚕️:钟离国编钟编镈研究

1112方建军👩⚕️:钟离国编钟编镈研究

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:706281