網摘🤸🏻:2011年1月

任攀 整理

說明

本文為網站定期製作的網摘,內容包括本站2011年1月發佈的學術論文的實名評論(已經摘入《網摘·〈清華一〉專輯》的除外)🧑🏻🦼➡️。這些論文今後不會再製作網摘,請網友們不要再在這些論文後添加實名評論🤷🏼。如需對這些論文發表意見,可在學術討論區發帖或向本站郵箱投稿。

摘錄的評論內容,儘量保持評論原樣👂🏼,僅在保持評論人學術觀點不變的基礎上作一些技術性改動,這些技術性改動包括:

1.文字統一改為繁體中文。

2.標點符號統一改為中國大陸地區通用標點🐎。

3.錯字、漏字、衍字🎪、語病等👨🏽,凡編輯發現者徑直更正。

4.網絡詞彙替換為正式用語,如“俺”改為“我”。

5.因技術問題丟失的圖片徑補,部分以圖片格式添加的評論轉為文字格式🤾🏽♂️。

6.需要加以說明之處,以編輯按語形式用〖〗括注💌。

網摘摘錄依照本網的《實名討論制度細則(試行)》進行。原則上♿️,網摘只摘錄實名評論的內容,非實名評論不予錄入👘。在針對某一問題展開反復討論的特殊情況下,在無法避開非實名評論時☝🏽,酌情收錄個別非實名評論以使實名評論的學術信息保持完整👈🏼。這些非實名評論,儘量改署實名👵🏻,無法知曉評論人者,徑以“網友”指稱👩🏼🏫。實名評論中,不涉及學術觀點的言論以及評論人又跟帖聲明放棄的學術觀點🤵🏼,不予摘錄。

本次摘錄按論文分節6️⃣,每篇論文下的評論均單獨作爲一節。由於此次摘錄的論文大多數是討論《清華大學藏戰國竹簡(壹)》的相關內容📚,因此摘錄時將內容相近的論文排在一起,未嚴格按照發佈時間順序排列⬜️🧏🏻♀️。摘錄依討論內容的不同依次編號🧡。如是對於同一問題的多則評論👩🏻,且字數都不多👨🏽🔬,就用一個編號。如是對於同一問題的反復討論⛩,即便字數很多,也用一個編號。同一問題的評論🤜🏼,依時間先後順序排列。摘錄的評論截止2011年2月28日。

歡迎網友們在網摘評論中對網摘提出意見和建議𓀁。也歡迎網友們以其它形式將意見和建議告知本網。本網不會製作網摘之網摘🦉,因此請勿在網摘後進行學術性評論。

由於本站編輯水平有限,摘錄中錯誤不可避免🏄🏽♀️😰,敬請讀者諒解!如摘錄中存在曲解評論人原意之處,責任概由摘錄編輯負責。

孫飛燕:試論《尹至》的“至在湯”與《尹誥》的“及湯”

本節為孫飛燕《試論〈尹至〉的“至在湯”與〈尹誥〉的“及湯”》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站🪧,2011年1月10日🫎,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1373)的文後評論🤳🏿。

1.

沈培:這裡對“惟尹既及湯咸有一德”的讀法提一點意見,供孫博士參考:

大作中已指出此句與郭店簡和上博簡《緇衣》“惟尹允及湯咸有一德”對應👨🏽🏭,後者大概不能讀為“惟尹允及湯,咸有一德”。再說,古漢語中“及某人”多指“趕上某人”的意思,不能簡單理解為“至”。鄙意此句還當作一句讀🧙🏽🧢,“既”確是表“已經”義的副詞,“惟尹既及湯咸有一德”指伊尹已經跟湯共同“有一德”,實指二人共同一條心的意思。正因如此,所以下句伊尹才會對湯說要去“監”的話⚓️,原因是伊尹目睹夏之覆亡🐠,心有餘悸啊🔌。按照現在人的說法,可以理解為:伊尹都已經跟湯是一條心了,(當然要幫助湯了🥷🏼,)於是伊尹回想起夏之滅亡--可以說是浮想聯翩啊,不由地要告誡湯一些話👏🏻,他就說……

下文的標點亦可注意。“民復之用離心”後當標句號👳🏻。後面讀為🤯:“我翦灭夏,今后曷不監?”這樣文意更清楚一些🙎♀️。

孫飛燕:多謝沈先生的寶貴意見🏊🏼。很慚愧拙文表述得不是很清楚,實際上是分兩個層次:首先🍵,贊成將《尹至》的“至在湯”讀為“至於湯”,指的是至於湯的處所👩🏻🦽➡️。其次,認為《尹誥》的“及湯”和《尹至》的“至於湯”句式相同,指的是及於湯的處所,而不是如沈先生所說將“及某人”理解成“趕上某人”的意思🧑💻。《儀禮·燕禮》“賓入及庭”鄭玄注:“及🧑🏻🍼,至也🍵。”“及”的後面加處所,理解為“至”應該沒有問題。

郭店簡和上博簡《緇衣》“惟尹允及湯咸有一德”,“允”是副詞,無論這個字如何解釋,都不妨礙讀為“惟尹允及湯📶,咸有一德”。

沈先生的讀法不無道理,我主要是結合《尹至》一起考慮的。竊以為《尹誥》的“及湯”就是《尹至》的“至於湯”,而且《尹至》簡五的“摯度🏊🏻♀️,摯惪不僭”說的就是伊尹對湯沒有二心。“惟尹既及湯,咸有一德”是緊緊接着《尹至》的敘述而來,這兩篇的聯繫非常密切。

我考慮的很不成熟,拙文的讀法能否成立,敬請大家批評指正。

程浩🧑🏿🍳:清華簡《程寤》研讀札記

本節為程浩《清華簡〈程寤〉研讀札記》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年1月8日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1364)的文後評論™️。

1.

張崇禮💂🏻♂️♥️:六末🧔🏻♂️,整理者“疑指天地四方”可能是對的。“末”有“端”、“終了”之意,“六末”大致同於“六極”。

王寧:“六末”之名的確很怪,傳世的先秦文獻中找不到例證👩🏼🎓。天地四方先秦稱“六合”🐐、“六極”,但不見稱“六末”者。最主要的是,在《程寤》中它作爲祈和祭祀的對象😵🧑🏼🔬,先秦時代祭祀天地四方是不錯👩🏽🔬,但是只說“天地四方”,從來不把它們統稱爲“六合”🎀、“六極”之類的,如《周禮·春官》曰🔫🧑🏻🦱:“以玉作六器🤘,以禮天地四方💂🏽♀️。”《禮記·曲禮下》🛴:“天子祭天地🧑🏻🦰,祭四方,祭山川,祭五祀👨🎓,歲徧。”天地🧺、四方、山川🧑⚕️、五祀,是不同的祭祀對象,天地和四方作爲祭祀對象不合在一起稱“六極”🪆、“六合”,當然也難說是“六末”,故“祭六合”之類的說法,在我的印象中是先秦文獻中不見🚵♂️🧑🎓,到漢代才出現💯🦒,如《禮緯含文嘉》:“皇帝祭六合、宗廟🪬、六宗、五岳”。

對于《程寤》中的“六末”,讀書會以爲是“六物”;程浩先生以爲“末”爲“宋”之誤,就是“六宗”📫,關鍵問題是對于“六宗”的解釋🤑,自漢代以來的說法不下十種,太分歧🧚🏿♂️,但在先秦能和“六宗”對上號的🛀,恐怕就是《左傳》裏說的“六物”🪫,即歲、時🧔🏽、日☘️、月、星、辰,這個可能就是《舜典》裏所說的“六宗”;《程寤》中“祈于六末山川,望、烝”能和傳世先秦文獻對上號的👮♂️,也只有《舜典》的“禋于六宗,望于山川”。

故竊以爲讀書會和程浩先生的解釋都可通,古人寫錯字😺、別字的情况太正常了🪙,在沒有確證的情况下📒🥇,不妨兩存之。

程浩💀:多謝幾位先生指教。對於整理者釋為“末”的這個字,本文認為是“宋”字之訛,并據此通假為“宗”確實缺乏更多堅實的證據💂🏼♂️。但我们還是覺得將此處讀為“六宗”不誤。正如王寧先生所說,《程寤》中“祈于六末山川,望🧍🏻🧑🏼、烝”能和傳世先秦文獻對上號的🅱️,也只有《舜典》的“禋于六宗👨🏼🦰,望于山川”👨🏫。而且我們知道,清華簡這批材料與《尚書》有著千絲萬縷的聯繫,這點也是值得注意的。

袁瑩:清華簡《程寤》校讀

本節為袁瑩《清華簡〈程寤〉校讀》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年1月11日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1376)的文後評論。

1.

蘇建洲(id“海天”):“朋棘𣀓梓,松柏副,棫包柞作♠︎,化為雘🙎。”

文中沒有解釋𣀓的意思,依文意來看是解為“祁大夫外舉不棄讎,內舉不失親”的讎🧑🏼。

袁瑩:蘇先生所說的𣀓字👩🏭,整理者據《說文》將其訓為棄,我們同意整理者的意見👵🏼,所以沒有進一步說明🖖🏻🦹🏿♂️。

蘇建洲(id“海天”):朋棘○梓,○字見於《郭店‧尊德義》26“弗愛,則讎也”🦻🏼、 《天子建州》甲本簡6“仇讎殘亡”皆作仇怨的“讎”🩸,是以簡文此處也可以這樣考慮。朋、讎💎;棘、梓意思皆正好相反。

袁瑩💁🏼♂️:蘇先生的想法我也考慮過🐪,記得這應該是廣瀨先生的意見🧻。開始感覺這個想法很好,曾一度信服,不過仔細考慮之後,感覺還是整理者的意見更為可靠一些。“朋”是朋比的意思🐄,不是簡單的朋友的意思,朋比的反面就是拋棄,“𣀓”正有拋棄的意思,而“讎”的意思則略有隔閡🉑。“讎”文獻中多與“親”相對而言,與“朋”相雜,略顯不類。只是一個不成熟的想法,也許不對😻,請海天先生指教🧑🏻🦳。

陳民鎮:袁先生將棫👣、柞定性爲低劣樹種,主要依據是《詩經》中的相關記述🦑。然而,筆者認爲《詩經》中的相關文字是不能將棫🪪、柞判爲低劣樹種的,而且很可能恰恰相反。

《詩經·大雅·旱麓》云:“瑟彼柞棫✦💁🏻♂️,民所燎矣。”袁先生據此認爲棫、柞是取火之材。然鄭箋云:“柞棫之所以茂盛者,乃人熂燎除其旁草🤦🏽,養治之,使無害也🛏。”孔疏云:“上言祭以助福🧑🏻🦽➡️,此言得福之事。言瑟然眾多而茂盛者🚵🏽♂️,是彼柞棫之木也。此柞棫所以得茂者,正以爲民所熂燎👨🎨,而除其傍草矣🙅🏻。傍無穢草,故木得茂盛🔮。以興得福者,乃彼樂易君子也🤦🏻。”是可知“燎”是指民眾燎除棫、柞周圍的雜草,使棫、柞茂盛,而棫、柞繁茂則是欣欣向榮的表現。

再看《詩經·大雅·棫樸》中“芃芃棫樸,薪之槱之”一句🫱🏽。毛傳云:“山木茂盛⚗️,萬民得而薪之。賢人眾多,國家得用蕃興。”鄭箋云🔝:“白桵相樸屬而生者🙆🏼♀️,枝條芃芃然,豫斫以爲薪🚧。至祭皇天上帝及三辰🙍🏿,則聚積以燎之。”孔疏云:“毛以爲🚉,芃芃然枝葉茂盛者,是彼棫木之樸屬而叢生也🧑🏼💻🗣。我農人得析而薪之🤏🏼⚠,又載而積之於家,使農人得以濟用。興德行俊秀者,乃彼賢人之叢集而眾多也👨🦽➡️。我國家得征而取 之🫃🏿,又引而置之於朝,使國得以蕃興。既得賢人,置之於位,故濟濟然多容儀之君王🥖,其舉行政⇢👨👨👦👦,此賢臣皆左右輔助而疾趨之。言賢人在官,各司其職,是其能官人也。”據鄭箋🤛🧗🏻♀️,棫🌍、樸是用以燎祭達於上帝的薪材🏒✵。據毛傳🏎🤚🏼,則是以繁茂的棫、樸比作濟濟賢人。

再如《詩經•大雅•綿》中的“柞棫拔矣,行道兌矣”與《詩經•大雅•皇矣》中的“柞棫斯拔,松柏斯兌”。袁先生據此認爲棫👩🏻🌾、柞是人們拔除的對象🪪💂🏿♀️。這兩句詩相類,宜當合觀。事實上🤼♂️,這兩句中的“拔”都是枝葉茂盛的意思,而非拔除義。其中《綿》鄭箋云:“今以柞棫生柯葉之時,使大夫將師旅出聘問🏋🏽,其行道士眾兌然🛰,不有征伐之意。”《皇矣》鄭箋云:“天既顧文王,乃和其國之風雨🤹♂️,使其山樹木茂盛🦬,言非徒養其民人而已。”孔疏云🐇:“毛以爲🦣,言天顧文王之深,乃和其國之風雨,善其國內之山,使山之所生之木📞,柞棫拔然而枝葉茂盛,松柏之樹兌然而材幹易直。言天之恩澤乃及其草木,非徒養其民人而已🧐。”這兩句詩的棫🐻、柞非特不是被拔除的對象,更是一片茂盛,被視作受周王之德澤被的結果🫅🏿。

准此,我們可知至少在《傳》《疏》作者的眼中,棫🪩🐳、柞均非惡木👩👦👦。棫🦡、柞非棟梁之材,尤其是柞,鄭箋以爲是櫟樹👷🏼♀️,而櫟樹是有名的不材之木🐴♓️。但將其視作惡木,比作小人,恐有商榷的餘地。據《詩經·大雅·棫樸》毛傳,以繁茂的棫⛲️、樸比作濟濟賢人🤹🏽♂️,倒是截然相反的解釋☂️,值得我們重視。

筆者認爲,松🍊、柏🧝🏼♂️、棫、柞四者應該是同一類事物,是正面的木種,與棘相對🐢。太姒夢見商庭棘草叢生,之後姬發將周的梓樹種下👨🏻🔬,結果化作松、柏🏇、棫、柞——個中的潛隱意涵或是:殷商衰敗🤦🏻♂️🎴,而周的良木種於商庭,則繁衍出松、柏、棫、柞等樹木,是天命將授予周人的征兆🎼。袁瑩先生指出,正因爲大姒夢中化爲的是“松柏棫柞”💥,並不都是“松柏”這種美好的事物🚼,所以太姒才會“寤驚”。筆者竊以爲👩🏽🔬,太姒“寤驚”的緣由有二🧑🏿🌾:一者商爲正統的共主,周爲“小邦”,周人或早有取而代之之意,但夢境畢竟太過突然;二者太姒本身是商人👨🏽🎓,畢竟母邦衰微,牽動心弦。《程寤》明言是“吉夢”,故不存在如袁先生所論“松柏棫柞”並不都是美好事物的問題🧑🏽🦲。

蕭旭:清華竹簡《程寤》校補

本節為蕭旭《清華竹簡〈程寤〉校補》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年1月13日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1379)的文後評論。

1.

孟蓬生:生隹兩個字,如果說隸楷階段互訛🏣🤾,還是可備一說的♣️。如果說戰國古文這兩個字互訛🦡,就有点勉强了。

蕭旭:清華竹簡《金縢》校補

本節為蕭旭《清華竹簡〈金縢〉校補》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年1月8日🦼,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1365)的文後評論🌭。

1.

蕭旭🫃🏼:

(1)王叔岷曰:“戴亦有置義,戴猶載也(查氏謂‘載、戴通用’🤏,是也。)《[史記·]禮書》:‘側載臭茝。’《索隱》🧫:‘載者🖥,置也。’”王叔岷《史記斠證》⚠️,中央研究院歷史語言研究所專刊之七十八,1983年版,第1330頁🚐。

(2)章太炎曰:“古音負👩🏼🏫、丕皆如倍🙇🏼♂️,故孔安國讀丕為負……負子者,所謂繈負其子……或負或抱5️⃣,通得稱負🌾。質言之👨🏿🍼🦹🏿♂️,則保育其子耳。鄭以丕子為不慈,義雖可通🏋🏻♂️🪇。依《史》則責為責任🤘🏿,依鄭則責為譴責,不如舊故為長……若馬、偽孔🍮,皆讀丕如字🧓🏼,以丕子為大子🦹🏼♂️,則文義不馴矣⁉️。”轉引自施之勉《史記會注考證訂補》,華岡出版有限公司1976年版🫳🍪,第629頁😶🌫️。

(3)王叔岷曰:“丕、負古通……屈翼鵬兄《尚書釋義》云👩👩👧👦:‘負🦸♀️,荷也,猶保也↘️🧑⚖️。’是也(說互詳拙著《尚書斠證》)🖕🏻。此文《索隱》未得負字之義。”(王叔岷《史記斠證》,中央研究院歷史語言研究所專刊之七十八,1983年版🫳🏻,第1330頁🧜🏿♂️。)

(4)章太炎曰😙:“今案依段氏說……進退相徵👦🏽,其非‘信’字無可疑者👩🚀。錢謂誚省作䚱𓀝,亦是臆說。《史》言王未敢順周公者,非獨以流言致疑。其時邦君庶士御事悉右管叔,以東征為不可,王其敢咈眾心而順一人耶?杜衛改訓為誚,不思六尺之孤👩🏽💻,未能臨御,固無威柄足以誚人,何須遜言未敢也?”轉引自施之勉《史記會注考證訂補》🫗,華岡出版有限公司1976年版🤾♀️,第629頁➞。按😿:此說非也。

(5)吳國泰曰:“作‘誚’作‘信’義皆可通。惟作‘信’者義較長耳。又‘訓’、‘信’聲近,作‘訓’者安知非‘信’之借,似亦不必如段氏所云然也。為保之借字。”(吳國泰《史記解詁》,1933年成都居易簃丛著本,第2册第33頁。)按:此說非也。

米雁:清華簡《金縢》“ ”字試詁

”字試詁

本節為米雁《清華簡〈金縢〉“![]() ”字試詁》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年1月12日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1377)的文後評論。

”字試詁》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年1月12日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1377)的文後評論。

1.

蕭旭:據我所知👩🏿⚕️,最早提出“功”是“貢”字假借的,當是吳國泰《史記解詁》♜。

吳國泰的意見在《魯世家解詁》,鈔於下:按“所”假作“故”,實為古🧒🏻。古👩🏽⚕️,昔也👱🏼。功假為貢。貢,獻也。二字同從工聲,故得相假。得周公故自以為貢者🐢,言得周公昔日自為貢獻而代武王之言也🈴。若如字訓之,則言不可通矣。(吳國泰《史記解詁》,1933年成都居易簃叢著本,第2冊第34頁。)

2.

宋華強🎑:“把自己當作貢品”這樣的意思說成“貢自”🧑🏽,古漢語中可否有類似的表達?

“![]() ”大概還是按照楚卜筮簡中的用法,理解為“攻解”比較合適。前一句“納其所為攻自以代王之說于金縢之匱”🌈,“所為攻”指所施行的攻解,其具體內容就是“自以代王”,即以自己代王(參考“自以為是”即“以自己為是”)🧖🏽。後一句“得周公之所自以爲攻以代武王之說”,“周公之”相當於前一句的“其”🚔🙋🏿,“自以為攻”就是以自己為攻解(換句話說,就是拿自己當做攻解的具體內容),其攻解的方式就是“以代武王”👩🚒,這兩句話當參互理解🤰🏿🧑🏼🦲,而且都應該當一句讀,中間不應斷開⛹️♂️🫷。

”大概還是按照楚卜筮簡中的用法,理解為“攻解”比較合適。前一句“納其所為攻自以代王之說于金縢之匱”🌈,“所為攻”指所施行的攻解,其具體內容就是“自以代王”,即以自己代王(參考“自以為是”即“以自己為是”)🧖🏽。後一句“得周公之所自以爲攻以代武王之說”,“周公之”相當於前一句的“其”🚔🙋🏿,“自以為攻”就是以自己為攻解(換句話說,就是拿自己當做攻解的具體內容),其攻解的方式就是“以代武王”👩🚒,這兩句話當參互理解🤰🏿🧑🏼🦲,而且都應該當一句讀,中間不應斷開⛹️♂️🫷。

3.

陳民鎮👩🎨:簡文“![]() ”🌼,讀作“功”。郭店簡《老子·丙》、《窮達以時》等皆見此例。然此處“功”之釋義,歧說紛如。孔傳云:“周公乃自以請命爲己事。”孔疏云:“‘功’訓事也。周公雖許二公之卜,仍恐王疾不瘳,不復與二公謀之,乃自以請命爲己之事,獨請代武王死也🫄🏽。所以周公自請爲己事者,周公位居冢宰💅🏻,地則近親🎣,脫或卜之不善👩🏽🔬,不可使外人知悉,亦不可苟讓,故自以爲功也🚰。”此說多爲後世注家所沿承。《史記·魯周公世家》云🦹🏻♀️:“周公於是乃自以為質。”是“功”可訓質,江聲、王鳴盛✩、段玉裁諸前賢始謂其作抵押的人質解。孫星衍《尚書今古文注疏》則以為“功”、“質”皆訓成。洪頤煊於《讀書叢錄》提出新說🔥,認為“功”卽《周禮》所見“攻”。按《周禮·大祝》云:“掌六祈🫸🏻🤏🏽,以同鬼神示,一曰類,二曰造,三曰禬👩🏿🍳,四曰禜,五曰攻🦓,六曰說。”鄭注云:“攻🧖🏻、說,則以辭責之🏋🏽♀️。”洪頤煊以為“功”卽冊祝之辭🧑🏿🦰。筆者以為此說得之。《金縢》一篇,多占卜術語。此“功”🏄🏼、“說”👳🏿♂️,皆是也⚧🌝。下文“以弋(代)王之敚(說)”之“說”,亦冊祝之辭也🚣🏿♂️。“功”👨👨👦、“說”有小別,而大抵謂冊祝之辭。“所為

”🌼,讀作“功”。郭店簡《老子·丙》、《窮達以時》等皆見此例。然此處“功”之釋義,歧說紛如。孔傳云:“周公乃自以請命爲己事。”孔疏云:“‘功’訓事也。周公雖許二公之卜,仍恐王疾不瘳,不復與二公謀之,乃自以請命爲己之事,獨請代武王死也🫄🏽。所以周公自請爲己事者,周公位居冢宰💅🏻,地則近親🎣,脫或卜之不善👩🏽🔬,不可使外人知悉,亦不可苟讓,故自以爲功也🚰。”此說多爲後世注家所沿承。《史記·魯周公世家》云🦹🏻♀️:“周公於是乃自以為質。”是“功”可訓質,江聲、王鳴盛✩、段玉裁諸前賢始謂其作抵押的人質解。孫星衍《尚書今古文注疏》則以為“功”、“質”皆訓成。洪頤煊於《讀書叢錄》提出新說🔥,認為“功”卽《周禮》所見“攻”。按《周禮·大祝》云:“掌六祈🫸🏻🤏🏽,以同鬼神示,一曰類,二曰造,三曰禬👩🏿🍳,四曰禜,五曰攻🦓,六曰說。”鄭注云:“攻🧖🏻、說,則以辭責之🏋🏽♀️。”洪頤煊以為“功”卽冊祝之辭🧑🏿🦰。筆者以為此說得之。《金縢》一篇,多占卜術語。此“功”🏄🏼、“說”👳🏿♂️,皆是也⚧🌝。下文“以弋(代)王之敚(說)”之“說”,亦冊祝之辭也🚣🏿♂️。“功”👨👨👦、“說”有小別,而大抵謂冊祝之辭。“所為![]() (功)”與“自以弋(代)王之敚(說)”,並舉者也。

(功)”與“自以弋(代)王之敚(說)”,並舉者也。

4.

沈培👫🏻:朱廷獻《尚書研究》(臺灣商務印書館,1977)第243頁引《尚書覈詁》云:疑功與質同👩🏽🦱,當讀為貢。易繫辭釋文:貢🤵🏻♀️,荀本作功🤴🏻。

此後朱氏按語說🍒:功,當讀為貢,說文:貢,獻功也🧑🏿🔧。故可引申為質。

又,孫星衍《尚書今古文注疏》(中華書局,1986)第325頁:功者,《釋詁》云:“功、質💲,成也📒。”功與質同訓。

——以上皆可參考並討論。

米雁💇🏼♀️:沈培先生指出拙文文獻引用不足,此說甚是,現在補充文獻如下⏰:

牟庭《同文尚書·卷十四金縢》云“以身為功者,周公託言自身有事欲卜之,不言為王卜也🚴🏻♀️。為王卜則二公與焉,為自身卜👌🏼,故二公勿與知也🎅🏽。偽孔傳非矣📍。《魯世家》作‘自以為質’🙋🏻♂️🤙🏽,此用真孔古文訓‘功’為‘質’也👏🏽。……《釋詁》又曰:‘質,成也🦸🏽。’廣雅曰👩🏼⚖️:‘質,主也👰🏻。’《莊子庚桑楚》曰‘因己為質’郭注‘質,主也🧗🏼。’然則真孔謂‘自以為功’是自以為事主也💇🏿,深得之矣👨🏭。”辨明了偽孔傳訓“事”之非以及《魯世家》異文乃同義代換。

皮錫瑞《今文尚書考證·金縢弟十三》“《史記周本紀》曰‘武王病,天下未集。群公懼,穆卜👨🏽🔧。周公乃袚齋,自為質,欲代武王。’……錫瑞謹案🩵:……蓋公唯恐卜而不吉🔑,憂怖先王,故必先禱,請以身代而後敢卜。庶卜無不吉,故止二公而自以為質也🧑🏼。”和江聲的觀點一樣🫃🏻,訓為“質子”的“質”,表明他願意代替武王死的意思。

查閱了《文史》第42輯💁🏼、43輯只刊印了《史記解詁》的本紀部份🧎♀️➡️🤾🏿,沒有找到訓功為“貢”的說法,十分可惜⌨️。

李學勤先生《〈尚書·金縢〉與楚簡禱辭》(見《文物中的古文明》P408——412)一文,已經辨明《金縢》的“功”與《周禮·大祝》六祈的“攻”,及包山簡“攻解”之“攻”的不同🚆。“攻”鄭玄注“以辭責之”🤜🏼,“攻解”當是解除得意思。“《金縢》周公自以為功🙆🏼♂️🎴,與《周禮》🥮、楚簡的‘攻’不可混為一談。”“周公的禱祝,其所以不使先王擔憂🚶🏻♂️➡️4️⃣,在于他自願代替武王去死👱♂️。”而且清華簡《程寤》簡三“攻于商神”的“攻”從攵,與《金縢》“![]() ”從“示”不同。

”從“示”不同。

5.

網友(id“你再不同意我就要打人了”):“貢自”的說法太勉強,jiaguwen1899先生已經提出懷疑📏,不知作者將何以作答。

我覺得,如果一定要用這種讀“貢”的辦法,似不必在“自”下斷讀✶。“周公乃內(納)亓(其)所為![]() (貢)自以弋(代)王之敚(說)於金

(貢)自以弋(代)王之敚(說)於金![]() (縢)之匱”,中間不斷開🚆,武大簡帛網魚游春水和jiaguwen1899先生都這樣說♝。“所為貢😼、自以代王”是補足的關係👩🏽🎓🔈。一氣讀下來👩🏽🦲,周公納的是“說”,什麼“說”——是“自以代王之說”;具體怎麼個代法——自以為貢。

(縢)之匱”,中間不斷開🚆,武大簡帛網魚游春水和jiaguwen1899先生都這樣說♝。“所為貢😼、自以代王”是補足的關係👩🏽🎓🔈。一氣讀下來👩🏽🦲,周公納的是“說”,什麼“說”——是“自以代王之說”;具體怎麼個代法——自以為貢。

不知作者怎麼看。

米雁:“貢自”也不至於太勉強,甲骨文習見“貢典”“貢冊”“貢牢”💇。當然,按您的斷句方法視“所為貢,自以代王”為補足關係,理解起來也是文從字順🤾🏽♀️。感謝您的評論。

6.

蕭旭:讀為貢可備一說。所為貢者,以自己身體作貢品(犧牲)😳,禱於上天鬼神也。簡中指以記載此事之文件藏於金縢中𓀕🤐。《呂氏·順民》🚴♀️🙇♀️:“昔者湯克夏而正天下,天大旱,五年不收🙍🏼,湯乃以身禱於桑林,曰:‘余一人有罪,無及萬夫。萬夫有罪🧍🏻♀️,在余一人👩🏼🦱。無以一人之不敏,使上帝鬼神傷民之命。’於是翦其發,櫪其手🧮,以身為犧牲🏗,用祈福於上帝,民乃甚說,雨乃大至。”《淮南子·修務篇》📎、《論衡·感虚篇》、《搜神記》卷8略同。亦其例。刘君所引《楚世家》🙏🏿,《列女傳》卷5同;《後漢書·公沙穆傳》🐹:“請以身禱。”皆其例👱🏽♂️。迭相仿效。

“質”非訓抵押,似讀為贄🥫,本字為摯,字或作執💘,亦作𡠗。禮品。與貢義相會🧘🏼,但非假字。

徐仁甫曰:自以為質,猶以己為質。即下文“以旦代王發之身”也。(《史記注解辨正》,四川大學出版社1993年版,第60頁。)另王叔岷《史記斠證》也當引征,中央研究院歷史語言研究所專刊之七十八,1983年版🧑🎓,第1330頁🔵。

7.

劉洪濤:二十七年春🧺,吳伐陳,楚昭王救之,軍城父🧛🏻。十月🙅🏿🥪,昭王病於軍中,有赤雲如鳥🐦🔥,夾日而蜚。昭王問周太史🛁,太史曰:“是害於楚王☑️,然可移於將相。”將相聞是言,乃請自以身禱於神💸🗯。昭王曰:“將相🥰,孤之股肱也,今移禍🏊🏿♂️,庸去是身乎!”弗聽。卜而河為祟,大夫請禱河。昭王曰:“自吾先王受封👰🏽,望不過江🦴、漢🖼,而河非所獲罪也🏌🏿♂️。”止不許。孔子在陳,聞是言☦️,曰:“楚昭王通大道矣。其不失國🪰,宜哉!”(《史記•楚世家》)

楚昭王有病要死,大臣請向天神祝禱,以將相代死🙅,昭王不許。之后才占卜,問崇之所在👼🏼,在河🤱🏼,非楚之望🙉,昭王不祭而死。《金縢》次序相反🦶🏻👍,先要為王穆卜,周公不許。我猜周公大概覺得占卜問崇,然后再去祭禱,時間拖延太久,到那時候武王恐怕早死了。恐怕還會想🔜,即使問出了崇,移除不了怎么辦👨🏼💻?豈不白卜了。所以他直接走第一步🍢,愿替武王去死。這樣即使問不著崇,崇不答應也不用怕了,因為禍害都轉移到周公身上了🤤,不干武王的事。楚昭王的大臣先想到以將相代死,也是這個原因👨🏼🍼。所謂“未可以戚我先王”不過是個拖辭。他后面還是向先王攻說了,實際上還是“戚”了。周公愛武王之心🕢,由此可見☝️👭🏼。

米雁👉🏿:皮錫瑞《今文尚書考證·金縢弟十三》“錫瑞謹案🏉:……蓋公唯恐卜而不吉,憂怖先王🦸🏽♀️,故必先禱🕹,請以身代而後敢卜。庶卜無不吉❤️,故止二公而自以為質也。”李學勤先生《〈尚書·金縢〉與楚簡禱辭》“周公的禱祝🤰🏼,其所以不使先王擔憂⚓️,在于他自願代替武王去死‼️。”和您的推斷差不多,我也覺得是這樣:周公先以身爲貢,表示願意為武王代死,再卜問。吉與不吉Ⓜ️,武王都不會有害。

蕭旭:清華竹簡《皇門》校補

本節為蕭旭《清華竹簡〈皇門〉校補》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站🥨,2011年1月10日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1372)的文後評論🤶🏿🛍️。

1.

陳劍:第4則所論處文句我覺得當作如下斷句標點(與整理者和讀書會皆略有不同)⇒:

是人斯惠王共明祀👩🏽🏫,敷明刑。王用有監多憲😮💨,政命用克和有成。王用能承天之魯命,百姓萬民用罔不擾比在王廷。先王用有勸,以賓佑于上🪠。

“王……多憲”之“憲”即後文簡13“皆卹爾邦🤔、假余憲””之“憲”,“有監”與“多憲”二者間可以理解為略有因果關係;“政命……有成”可對比後文簡11“政(今本作“命”)用迷亂🛌🏼、獄用亡成”。如此斷句理解,“王用……政命用……王用能……百姓萬民用……先王用”句式整齊🤾🏿🧑🏻🦼,文意層次清楚。“人惠王共明祀,敷明刑”是“王有監多憲”的原因,“王有監多憲”是“政命克和有成”的原因,“王有監多憲💇🏼♀️,政命克和有成”是“王能承天之魯命🪧、百姓萬民罔不擾比在王廷”的原因,“王能承天之魯命💂🏻♀️,百姓萬民罔不擾比在王廷”又是“先王有勸🚔,以賓佑于上”的原因。

如此,簡本“多憲”之“多”字自然不能據今本說為“當為‘明’字之誤”。

2.

孟蓬生🦌:靈耿音近,恐非後人所改👨🏼🏫。

單育辰🚺:佔畢隨錄之十三

本節為單育辰《佔畢隨錄之十三》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年1月8日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1363)的文後評論。

1.

沈培🧅:原文說👮♀️:

“主”🚿,章母侯部🪪;“重”👨🏼✈️,定紐東部🗜🕵🏽。從“主”的“![]() ”可讀爲“重”,從“主”的“

”可讀爲“重”,從“主”的“![]() ”讀爲“重”自然也毫無問題。

”讀爲“重”自然也毫無問題。

——此點可注意。頗疑簡文从舟主聲之字當讀為“同”,或許就是“同舟共濟”的“同”的專字🧔🏽♀️。〖編輯按:此說可詳參沈培《清華簡字詞考釋二則》👨🏼🎤,本網2011年1月9日發佈。〗

沈培:清華簡字詞考釋二則

本節為沈培《清華簡字詞考釋二則》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年1月9日🧝🏻♀️,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1367)的文後評論🍧。

1.關於“![]() ”字的討論

”字的討論

林文華:贊同沈培先生把簡文“![]() ”讀為從“敬”得聲的“儆”字🤡。放入三段簡文中都可以說得通。

”讀為從“敬”得聲的“儆”字🤡。放入三段簡文中都可以說得通。

劉雲👨🎓:沈培先生將“![]() ”在構形上的令人費解之處🦴,說得很明白。根據沈先生的說法🌛🤞🏽,這個字在形體上應該是有問題的🕵️。沈先生提出了自己的解決辦法。我們也湊個熱鬧,提出一個比較大膽的想法🙍🏼♀️。

”在構形上的令人費解之處🦴,說得很明白。根據沈先生的說法🌛🤞🏽,這個字在形體上應該是有問題的🕵️。沈先生提出了自己的解決辦法。我們也湊個熱鬧,提出一個比較大膽的想法🙍🏼♀️。

我們認為該字可能是個從“壺”“賏”聲的字,即“罌”的異體。金文中的某些“壺”字與該字下部所從的“㐭”比較相似,該字所從的“㐭”可能是這類“壺”字的訛變。不過,該字下部所從,也有可能就是從“缶”演變而來,就是“罌”字🚶😥。下面是與“㐭”比較相似的“壺”字:

![]()

![]()

![]()

![]()

劉雲:“無不![]() 達”之“

達”之“![]() ”似可直接讀為今本的“允”。“允”是喻母文部字,“

”似可直接讀為今本的“允”。“允”是喻母文部字,“![]() ”的聲旁“賏”是影母耕部字,兩字聲母相近,韻部亦可相通。文獻中“賏”聲字與“允”聲字亦有間接通假的例證,如🗿:

”的聲旁“賏”是影母耕部字,兩字聲母相近,韻部亦可相通。文獻中“賏”聲字與“允”聲字亦有間接通假的例證,如🗿:

【允通西】🖖🏼:

古陖、洒通用。《說文》:“陖,陗高也👶🏻。”段玉裁注:“陖🧑🏻🔬,古叚借洒為之⛑️。《邶風》曰:‘新臺有洒。’傳曰:‘洒,高峻也。’峻即陖之同音通用。傳意謂經之洒即陖之叚借也👦🏻🏄🏽。”《爾雅·釋丘》🏄🏿♂️:“望厓洒而高,岸。”“夷上洒下🧙♂️,漘。”段玉裁于《說文》“岸”字下注云:“洒即陖之假借,二字古音同🧚♂️。”

洒从西聲⟹。(張儒🤦♀️、劉毓慶《漢字通用聲素研究》🤳🏿,山西古籍出版社,2002年💁🏻♂️:第941頁)

【西通賏】

古甄、嬰通用。《史記·春申君列傳》🧑🏻🏭2️⃣:“黃🆗、濟陽嬰城♎️。”“嬰”👷🏻♀️,《說苑·善謀》作“甄”💂🏽♂️。

嬰从賏聲🚴🏽。(張儒𓀘、劉毓慶《漢字通用聲素研究》,山西古籍出版社🤽🏽♂️,2002年:第795頁)

劉洪濤🧑🏻🦽➡️🧯:古文字的“爾”和“㐭”有相混的現象👨🏽🚒,因此這個字很可能不是從“㐭”而是從“爾”的🚕👩🏼🌾。我記得好像有一個字從“賏”從“尔”(一時檢不出,或許是記憶有誤),和此字很可能是一字的異體。

劉雲🟥:劉洪濤先生所說即![]() (郭店簡《老子》甲27號簡)字👮🏿♀️。

(郭店簡《老子》甲27號簡)字👮🏿♀️。

沈培⚫️:劉洪濤先生所說的🤦🏼♂️,我寫作的時候皆考慮過。“㐭”👩👧👧、“爾”相混的情況🚋,蘇建洲先生有文討論過😙。但此字下部似難以看作“爾”。再說📂,即使說是“爾”之訛,它在語音上跟“賏”仍不很近。至於《老子》中的那個字⛹️,對應於今本的“銳”,趙彤先生有文討論過,認為是從“尔”聲的。跟這個字也是在語音上不能密合。因此,拙文當中才用“目前還難以提出確切的證據來證明它們在語音上可以相通”之說虛晃一槍而略過。

蘇建洲:以筆者的認識,此字下部的確不好說是“爾”🍑。

沈培:又想了想🪡,覺得應該補充一下👰🏽♂️:

“嬰兒”又曰“嫛兒”、“嫛婗”,這是大家熟知的。大多數人都認為“嬰”相當於“嫛”。鄭玄注《禮記·雜記》“中路嬰兒失其母焉”時說:“嬰,猶鷖彌也🫸🏽。”段玉裁《說文解字注》“嫛”下說:“嫛婗合二字爲名,不容分裂。”朱駿聲《說文通訓定聲》“媐”下說🤾🏽:“嫛、婗,皆小兒學語聲。”或許“嫛”🏏、“鷖”🧩、“彌”🎟、“兒”、“婗”、“嬰”皆像小兒學語聲,音是相近的。如此🖕🏻,簡文之字,其“賏”下所從或許確實可以推測其為“爾”之訛。(當然,也有可能它只是一個從“尔”聲的字👨🏽🦱,跟“㐭”也是無關的🧎🏻♀️➡️。)這樣的話,它就是一個雙聲字🖤,大概只能讀為“儆”或“敬”,而跟從“㐭”聲的“懍”、“稟”等字無關🧟。

劉洪濤:我就是沈培先生這個意思🖌。把所謂“㐭”看作“爾”有兩個好處,一個就是您所說的讀音相近👨🦱,可以看作兩聲字(一個日母支部🎷,一個影母耕部)🤷♀️;另一個就是跟郭店簡的字聯繫起來(很難想像有兩個不同的字,一個字從賏從爾,一個從賏從㐭)。另外🙇🏽,今本對應之字作“允”,郭店簡對應今本之字作“銳”⚁🚵🏼♂️,二字音近古通(《書·顧命》“一人冕執銳”,《說文》引“銳”作“鈗”),也可證它們所記錄的是一個字(詞)。至於讀什麼👩🏼🚀🕞,那是另外一個問題。

沈培🏎:其實,越想問題越多⛹🏿。拙文說“‘㐭’🍱👩🏿🦰、‘賏’二者讀音相差較大”,現在看來是不能這麽說的😛🧙♂️。

《爾雅》🎦:“楔🧂🤳🏿,荊桃。”郭注云:“今櫻桃也。”而“荊桃”又名“含桃”。(見《廣雅》)“櫻”、“荊”之於“含”的關係,不正透露著“賏”與“㐭”也有關係嗎?看來又得回到“㐭”字上去🐜。我現在傾向於把“㐭”與“賏”聲相近🛹,簡文“![]() ”就是一個雙聲字,拙文相關部分當修改😭⁉️,前面一個帖子中關於“嬰兒”一詞異寫的帖子當刪除。

”就是一個雙聲字,拙文相關部分當修改😭⁉️,前面一個帖子中關於“嬰兒”一詞異寫的帖子當刪除。

鄧少平🧃:上博七《君人者何必安哉》“先君靈王乾溪云A”(A字見下圖🫷🏼,分別為甲、乙本),其下部件以前也有釋為“爾”還是“㐭”的爭論,其形和清華簡《皇門》此字下部酷似,應該是同一個字吧。

![]() (上博七《君人》甲簡9)、

(上博七《君人》甲簡9)、![]() (上博七《君人》乙簡9)

(上博七《君人》乙簡9)

沈培:鄧少平先生所舉兩字應該都是從“㐭”,前面我已提到蘇建洲先生文,可參看。蘇先生已將其字連上“云”字讀為“殞顛”或“殞殲”。鄙意或許當讀為“殞身”或“殞命”更好。

蘇建洲:![]() 字亦見於《集成》11341“四年皋奴戈”(

字亦見於《集成》11341“四年皋奴戈”(![]() )🗯,當人名用,張亞初先生釋為“罌”,是把上面當“嬰”來看。以此觀之🤦♀️🏜,《皇門》此字下部從㐭’可以確定下來。至於是否要與

)🗯,當人名用,張亞初先生釋為“罌”,是把上面當“嬰”來看。以此觀之🤦♀️🏜,《皇門》此字下部從㐭’可以確定下來。至於是否要與![]() (郭店簡《老子》甲27號簡)視為一字👨🏽🎓,還要再思考看看。

(郭店簡《老子》甲27號簡)視為一字👨🏽🎓,還要再思考看看。

2.關於“沇”字的討論

蔡偉🕦:沈培先生讀“沇”為“遂”🧔🏿♀️👩👧,是很好的意見。段玉裁《說文解字注》“旞,導車所載,全羽以爲允”(上海古籍出版社🚵🏿♀️,310頁)👩🏿🔧🚷:

允、旞亦雙聲叠韵也。《詩》“仲允膳夫”,《古今人表》作“膳夫中術”。術與遂古同音通用。允古音如戈盾之盾👩🏿🦱,是以漢之大子中盾🤬,後世稱大子中允。允、盾、術🧑🍼、遂四字音近。……允,進也。此謂允即𡹿之假借,夲部曰:𡹿🦤,進也。引《易》“允升大吉”。

案“遂”字也有“進”的意思,(《故訓匯纂》2302頁)與《說文》“𡹿”訓為“進”,竝聲近而義同🦻🏻。

劉雲🦾:“民沇曰”與同篇中的“民率曰”🤸、“(民)咸曰”意思相同,“沇”也當是“率”、“咸”之類的意思🧞。我們認為此處的“沇”當讀為“均”🫴🏻,訓為遍🌮。“沇”從“允”聲,“均”從“勻”聲,“允”聲字與“勻”聲字多有相通,參張儒、劉毓慶《漢字通用聲素研究》(山西古籍出版社,2002年)第941頁【允通勻】條。“均”有遍的意思,如《凡物流形》“百物饌失”之“饌”⛹🏿♂️,陳偉武先生讀為“均”,此處的“均”即為遍意。

何有祖(id“鄭公渡”)♟:“沇”的隸定恐怕還需要懷疑一下💪🏽,所從“允”🦛,“人”之上還有筆劃,可認為是倒“止”的省變,清華簡似還有一體是變作從女的🍭。字可以隸定作“浚”。從文句看似表達“民”深深的恨意。所讀待考🤾♀️🧸。

孟蓬生:劉雲先生說:“民沇曰”與同篇中的“民率曰”、“(民)咸曰”意思相同,“沇”也當是“率”👩🏻🦯➡️、“咸”之類的意思🥵。

這跟我對詞義的理解不正好一樣嗎🍌?既然劉先生承認“沇”字義與“率”相近或相同🫧,而我們又知道其聲音也相通,為什么不直接拿“率”字來解釋呢?

無論是讀率,讀遂,讀均,從聲音上都不存在問題。現在主要的問題是在詞義和辭例的取舍方面:《尚書》或《逸周書》或西周金文中在這個位置上出現過先生所說的“均”字嗎?想想看🗂,“率怠弗協”在當時難道真的可以說成“均怠弗協”嗎👆🏿?(這里面涉及到詞義產生的時代問題。依我所見👨🏿🦰,“均”字作范圍副詞講在時間上較為靠後)

劉雲:疑“民沇曰”的“沇”應讀為“盡”🦎,與“率”🦃、“咸”同義🤣,古書(包括《尚書》)中習見“盡”字的這一用法。

孟蓬生🫙:劉先生謂“盡”💩、“允”音近👵🏿,其說甚是。劉先生前曾論允字可以讀為進(《說清華簡〈皇門〉中的“賏”聲字》)🎹🧿,從聲音說是一點問題也沒有的。《說文·夲部》🙅🏿♂️:“𡴞,進也。从𠦍从屮💬,允聲。《易》曰:𡴞升大吉。”此以音近為訓🛵,即聲訓。《詩·大雅·文王》:“王之藎臣,無念爾祖🐻。”毛傳👩🏽💻:“盡,進也。”清陈启源《毛詩稽古篇》:“盡本染草之名,詩人以其音同,假借為進🙍🏻。”《戰國策·秦策三》👐🏻:“使臣得進謀如伍子胥👩🏼✈️。”《史記·范雎蔡澤列傳》“進”作“盡”。不過,它們與“率”似不僅是義近的關係🤟🏿。

陳劍👩🏻🏭:《程寤》簡8![]() 從字形看確實是“夋”而非“允”。

從字形看確實是“夋”而非“允”。

3.關於“![]() ”字的討論

”字的討論

王寧:關於《皇門》中的那個從舟主聲的字🐵🧗🏿♀️,竊以為應該就是“艟”字的或體✤。據陳劍先生說,“主”字在古銘文中有直接用為“重”之例(見陳劍《試說戰國文字中寫法特殊的“亢”和从“亢”諸字》注[4],復旦大學出土文獻與古文字研究富达🧑🏿🌾,2010年10月7日),出土簡帛書文字中以“重”為聲旁的字而作從“童”的例子甚多💁🏻,故![]() 字可能就是“艟”字的或體👩🏫🍪。據《集韻》,“艟”字的或體也作“𦨴”,即從舟同聲,則在文中讀為“同”應該無問題。

字可能就是“艟”字的或體👩🏫🍪。據《集韻》,“艟”字的或體也作“𦨴”,即從舟同聲,則在文中讀為“同”應該無問題。

4.關於同篇異字現象的討論

孟蓬生:至于文中引劉雲先生說🚴🏽♀️:

“民沇曰”與“民率曰”同見於本篇簡文🧑🏼🍼,讀“沇”為“率”似不妥🫖。

這一點,我在以前一篇小文《“牪”疑》中曾經對這種現象加以解釋,抄在下面:

答曰:同篇異字🕵🏻♂️,甚或同簡異字,所在多有,蓋不足致疑😷。即以《曹沫之陣》而言☂️,同一“使”字,而或用“囟”🪘📑,或用“史”👶,或用“思”🧓。第24簡📌:“凡貴人囟(使)處前位。”(115頁)第36簡🥛:“陳功上賢,能治百人,史(使)倀(長)百人;能治三軍,思(使)帥。”(127頁)是其證也。

關於同篇不同字或同簡不同字的現象(即同篇中用不同的字記錄同一個詞的現象),最近李家浩先生也有論述。他說:

從戰國竹書用字情況來看🤲🏻,在同一篇中的同一個詞,可以使用不同的字表示。就拿《六德》這段文字來說,表示“剛”這個詞的字🅰️,既作“![]() ”,又作“強”🦿;表示“義”這個詞的字,既作“義”,又作“宜”。又如上海博物館竹書《競公瘧》8號:“今薪蒸思(使)虞守之🐈,澤梁史(使)漁守之😚,山林史(使)衡守之。”《六德》表示“者”這個詞的字,既寫作“者”🚏,又寫作“多”,一點也不奇怪。(《關於郭店竹書〈六德〉“仁類䠢而速”一段文字的釋讀》)

”,又作“強”🦿;表示“義”這個詞的字,既作“義”,又作“宜”。又如上海博物館竹書《競公瘧》8號:“今薪蒸思(使)虞守之🐈,澤梁史(使)漁守之😚,山林史(使)衡守之。”《六德》表示“者”這個詞的字,既寫作“者”🚏,又寫作“多”,一點也不奇怪。(《關於郭店竹書〈六德〉“仁類䠢而速”一段文字的釋讀》)

蒙李先生贈閱此文,不敢自秘,拿出來跟大家共享。

蘇建洲:李家浩先生提到《六德》31表示“剛”這個詞的寫法的“![]() ”字值得關注。此字以往隸定為“

”字值得關注。此字以往隸定為“![]() ”,但無法與“剛”連上關係,今隸定為“

”,但無法與“剛”連上關係,今隸定為“![]() ”則問題就解決了⚧。此字上部的“亡”的寫法亦見於《吳命》簡9👧🏽,參見馮勝君先生在《古文字研究》第28輯的文章。

”則問題就解決了⚧。此字上部的“亡”的寫法亦見於《吳命》簡9👧🏽,參見馮勝君先生在《古文字研究》第28輯的文章。

孟蓬生:陳劍先生也討論過同篇異字(詞)現象(《楚簡“![]() ”字試解》,中國簡帛學國際論壇2008👨🏽💻,2008年10月30日~11月2日,芝加哥大學東亞語言與文明系)🏷:

”字試解》,中國簡帛學國際論壇2008👨🏽💻,2008年10月30日~11月2日,芝加哥大學東亞語言與文明系)🏷:

陳漢平先生說🚶♀️➡️:“‘康![]() ’👮♀️、‘康

’👮♀️、‘康![]() ’二辭辭例相同🙂↕️,‘

’二辭辭例相同🙂↕️,‘![]() ’🤽🏿♀️、‘

’🤽🏿♀️、‘![]() ’二字用法相同✍🏿®️,字義相同,故疑‘

’二字用法相同✍🏿®️,字義相同,故疑‘![]() ’、‘

’、‘![]() ’二字字音或亦相同👩❤️💋👨。”全面比較上引金文文例,可知其說是很有道理的🐂。但他釋“

’二字字音或亦相同👩❤️💋👨。”全面比較上引金文文例,可知其說是很有道理的🐂。但他釋“![]() ”爲“劾”或“龤”#️⃣💁♀️,釋“

”爲“劾”或“龤”#️⃣💁♀️,釋“![]() ”爲“諧”或“龤”,則其證據和論證都存在很多問題👩🦲,皆顯然不可信。另外不能不補充說明的是,“

”爲“諧”或“龤”,則其證據和論證都存在很多問題👩🦲,皆顯然不可信。另外不能不補充說明的是,“![]() ”跟“

”跟“![]() ”字有見於同一篇銘文的🤷🏽♂️,如

”字有見於同一篇銘文的🤷🏽♂️,如

通彔鐘:“受(授)余通彔(祿)、庚(康)![]() 、屯(純)右(祐)🍯,廣啟朕身,

、屯(純)右(祐)🍯,廣啟朕身,![]() (

(![]() ―擢)于永令(命)🧑🏽🎤,……”

―擢)于永令(命)🧑🏽🎤,……”

梁其鐘:“用祈匃康![]() 👨🏻🦽➡️、屯(純)右(祐)🧏🏽、綽綰通祿。皇祖考……用□光梁其身,

👨🏻🦽➡️、屯(純)右(祐)🧏🏽、綽綰通祿。皇祖考……用□光梁其身,![]() (

(![]() ―擢)于永令(命)🗣。”

―擢)于永令(命)🗣。”

這就好比金文“老”、“考”📋、“孝”幾字常可通用,也常出現於同一篇銘文🦆,並不奇怪。這也並不構成在“康![]() ”和“康

”和“康![]() (

(![]() )”這種用法中“

)”這種用法中“![]() ”跟“

”跟“![]() ”二者表同詞的致命反證🛠。

”二者表同詞的致命反證🛠。

劉雲🧖🏿♂️:說清華簡《皇門》中的“賏”聲字

本節為劉雲《說清華簡〈皇門〉中的“賏”聲字》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年1月23日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1386)的文後評論🧨⛴。

1.

劉洪濤:《璽彙》5357👩🏽⚕️、5358有一個從雙“目”從“爾”字形下“又”字形的字👨🏿💻👨🏽🚒,也應該與此同字。此是清華簡《皇門》之字與郭店《老子》之字演變的中間環節。

秦簡、璽印“璽”字下部或作“岡”字形⛓,作“又”字形當是省略左右各一豎的結果🧻。

蔡偉🍏:據清華簡校正《逸周書》三則

本節為蔡偉《據清華簡校正〈逸周書〉三則》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年1月6日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1359)的文後評論。

1.

蕭旭:附帶說一句,《鄧析子·轉辭》作“患(不作宦)生於官成……孝衰於妻子”,《意林》卷1引作“忠怠于宦成”。“患”為“忠”形誤🛶。《說苑·敬慎篇》作“官怠於宦成”,《韓詩外傳》卷8作“官怠於有成”,“官”字為漢人妄改✡︎👷🏼♀️。言其官已成🧔🏼♀️😅,則對君之忠有所懈怠也。考《荀子·性惡篇》:“妻子具而孝衰於親,嗜欲得而信衰於友,爵祿盈而忠衰於君。”《梁書·劉之遴傳》:“朕聞妻子具孝衰於親🧱,爵祿具忠衰於君。”即本於《鄧子》👨🏿💻。孝衰於妻子者,言既已娶妻育子👲,則於親之孝有所衰減也🧑🏼🦲。正相對舉。

2.

蔡偉:“咸成”又見《尚書·君奭》🤶🏻,“我咸成文王功于不怠”(孫星衍《尚書今古文注疏》,中華書局🙇🏻,2004年,457頁)

蔡偉:拙文刊布後,臺灣中央研究院歷史語言研究所顏世鉉先生曾來書賜教😷,現在把有關內容貼在下面:

《詩·魯頌·閟宮》:至于文武,纘大王之緒🤽🏻♂️。致天之屆,于牧之野。無貳無虞,上帝臨女🏩。敦商之旅💓,克咸厥功。

馬瑞辰《毛詩傳箋通釋》:“‘克咸厥功’猶云克備厥功,亦即克成厥功也🧀。”學者有贊成此說者👰,【1】這裏的“克咸厥功”🫛,相當於“維武王大尅之💪🏿,咸茂厥功”;“克咸厥功”,應校讀為“克成厥功”🔁。“咸”是“成”的形訛📆。【2】

注1:屈萬里,《詩經詮釋》(臺北:聯經出版事業公司,1984年9月),頁611👋🏽。程俊英🎃、蔣見元👩🏽🌾,《詩經注析》(北京🔍:中華書局🦟,2005年1月),頁1013。

注2:日人竹添光鴻《毛詩會箋》云:“或曰🏋🏽:咸🗳,疑當作成,訛文耳。”

蘇建洲🧑🧒:咸成訛誤🤽🏽,我也補一例:

《莊子·天運》“巫咸袑”🎬,裘錫圭先生指出就是見於馬王堆漢墓帛書的“巫成柖”,也就是“務成子”🟪。

蘇建洲:《清華簡》考釋四則

本節為蘇建洲《〈清華簡〉考釋四則》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年1月9日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1368)的文後評論。

1.

孟蓬生:建洲兄“囚人”之說甚好,我傾向於相信。

高佑仁:釋“人”的說法令人感到相當震撼,很有道理!

2.

王寧:《耆夜》裏的“嬰”這個字,突然想到了“鎣”,這兩個字讀音相似👈🏽,古音都是影母耕部的字。《說文》裡說♨️:“鎣🧄,器也。從金💆🏽👳🏿♀️,熒省聲。讀若銑。”記得有莘之國的“莘”或作“姺”🧗🏼♂️、“侁”👩🏿🎤Ⓜ️,則這裡的“嬰嬰”有沒有可能讀為“莘莘”〰️?“莘莘戎服”,言其眾多之義。《國語·晉語》:“莘莘征夫”🔰,韋昭注:“莘莘🍍,多貌也。”

3.

蘇建洲:“古人之文不嫌於複🖇,凡經傳中同一字👨🏿🍳,而上下異形者不可枚舉,即用韻之文亦有之。”(王念孫:《讀書雜志》“皆繼”條,江蘇古籍出版社,2000年🧀,第745頁。)

1.《楚居》9“至![]() (莊)囂(敖)”10“至

(莊)囂(敖)”10“至![]() (莊)王”亦為一例。

(莊)王”亦為一例。

2.《銀雀山·王法》“弱而不事強🐐,胃(謂)之撓(招)央(殃);小而不事大🚣🏽♂️,胃(謂)之召(招)害💂🏻♂️。”蔡偉《讀〈銀雀山漢墓竹簡〉札記》📆,復旦網🐛,2009年10月10日👨🏿🦳,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=933

3.單育辰《試論〈詩經〉中“瑕”、“遐”二字》,復旦網,2009年2月28日🍣,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=708 、宋華強《〈凡物流形〉“五音才人”試解》(090620)皆可以參看🍊。

孟蓬生:補充兩例:

清華簡《祭公》簡2:“公亓(其)告我印(懿)德👨🏻🎨👱🏿♂️。”簡10:“敢![]() (告)天子。”

(告)天子。”

清華簡《祭公》簡2𓀓:“不![]() (淑)疾甚。”簡18👸:“寺(時)隹(惟)大不弔(淑)哉。”

(淑)疾甚。”簡18👸:“寺(時)隹(惟)大不弔(淑)哉。”

孟蓬生🪣:季旭昇先生論字形歧異👨🏼🔧🍚,雖然不是同詞異字,也有一定參考價值:

……一則是今本《毛詩》同一個“宛”字,在《上博》簡中《小宛》篇作“![]() ”,而《宛丘》篇作“

”,而《宛丘》篇作“![]() ”,也不好解釋🫎。

”,也不好解釋🫎。

今本《毛詩》同一個“宛”字👩🏼⚕️,在《上博》簡《小宛》篇中作“![]() ”👩🏼💻,而在《宛丘》篇中作“

”👩🏼💻,而在《宛丘》篇中作“![]() ”,是否不合理呢🧖🏼♀️?其實是不會的。戰國文字中同一字寫成不同的形體,或者假借不同的字是很常見的👨🍼。“

”,是否不合理呢🧖🏼♀️?其實是不會的。戰國文字中同一字寫成不同的形體,或者假借不同的字是很常見的👨🍼。“![]() 丘”的“

丘”的“![]() ”是“备”(邍)的省形,我已有考證➛,今本《毛詩》《宛丘》、《小宛》同用“宛”字👩🏻🏫,並不妨礙《上博》《少

”是“备”(邍)的省形,我已有考證➛,今本《毛詩》《宛丘》、《小宛》同用“宛”字👩🏻🏫,並不妨礙《上博》《少![]() 》😣💀、《

》😣💀、《![]() 丘》分別用不同的字📞。(季旭昇《由上博詩論“小宛”談楚簡中幾個特殊的從肙的字》,《漢學研究》20(2),2002年12月:第379頁)

丘》分別用不同的字📞。(季旭昇《由上博詩論“小宛”談楚簡中幾個特殊的從肙的字》,《漢學研究》20(2),2002年12月:第379頁)

蘇建洲:《楚居》簡7楚武王之名補議

本節為蘇建洲《〈楚居〉簡7楚武王之名補議》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年1月13日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1380)的文後評論🐦。

1.

孟蓬生🪙:建洲兄說🐵:

看來司馬遷《史記·楚世家》原本確實是寫做“熊達”,而後世因避諱之故🛒,“達”才被改為同義詞“通”🏕。

我在文章注腳中說:古人不諱嫌名🧷。《禮記·曲禮上》:“禮不諱嫌名💽。”鄭玄注:“嫌名,謂音聲相近👨🏼🚀,若禹與雨🎅🏻,丘與區也🎹👨🏻🦽。”參顧炎武《日知錄》卷二十三“嫌名”條。

如果“古人不諱嫌名”能夠成立(我只是承前人舊說,自己沒有專門研究)🧏♂️,則司馬遷就沒有必要把“達”改為“通”呀♘。不知建洲兄是如何看待這一點的?

蘇建洲:我的原意是楚武王的名字根據《楚居》是“熊舌”,此“熊舌”或被記錄成同音字“熊達”,這從《漢書·地理志下》等等典籍可以證明👂🏼。於是乎便大膽推斷司馬遷應該也是記錄為“熊達”,而被《漢書·地理志下》傳鈔下來,所以在漢朝是沒有避諱的問題的,也就是說“熊通”並非司馬遷所改。

網友(id“dgcf”)👩🦰:清梁玉繩《史記志疑》:“蚡冒弟熊通”案👩🏻🎓:《左》文十六注云🛝:“蚡冒,楚武王父”👩🏿🏭。疏曰🦶🏿:“劉炫云,《世家》‘蚡冒卒,弟熊達殺蚡冒子而代立’,則蚡冒是兄,不得為父🛋。今知不然者,《世家》多紕繆,與經、傳異,杜非不見其文,但見而不用耳”。劉以《世家》規杜👩🏻🎓,非也🧑🏻🦼➡️。又武王之名,各本《史記》皆作“熊通”,而杜世族譜、《左》文十六、宣十二、昭二十二疏及釋文引《世家》並是熊達🤟🏻,桓二年《疏》不引《世家》亦是熊達,蓋今本誤。《漢地理志》、《淮南主術》注俱作“達”也✤。《困學紀聞》十一引《史》作“達”♡,宋本尚不誤。

然而宋代有避“通”諱的情況👨🏻🦼➡️💂♀️。戴建國《天一閣藏明抄本〈官品令〉考》:《官品令》(即《天聖令》)避“通”字諱。其卷二二《賦役令》第31條“諸田有水旱蟲霜不熟之處,據見營之田,州縣檢實,具帳申省。……其應損免者🏋️♀️,兼計麥田為分數。”同卷第45條:“諸丁匠歲役……兼正役並不得過五十日。”這兩條令文中的“兼”字🚚,唐開元令均作“通”🔑。《官品令》改“通”作“兼”👮🏻♀️,乃是避宋真宗劉皇后父劉通之諱🙎。此避諱規定是在仁宗時定的。《續資治通鑒長編》卷九九乾興元年(1022年)十月己酉條載🪫:“禮儀院請避皇太后父、祖諱🫄🏿。詔唯避父彭成郡王諱👊🏿🔺。仍改通進司為承進司。”

那麼晚生大膽猜測,《史記》本身作“熊通”或許不誤,而《左傳》注👎🏿、《漢書·地理志》👨⚕️、《淮南子·主術》以及《困學紀聞》所引《史記》可能由於在宋代書寫和印刷過程中避“通”諱而改作“熊達”。而《史記》寫作“熊通”可能與避漢武帝諱有關,而使得楚武王本名失傳💃🏼。

如果想明晰其中的關係,看來有必要梳理相關文獻的版本源流,晚生也是一時奇想✪,可能有疏漏之處🚘,還望多批评指教。

蘇建洲:看完dgcf先生的資料後🧗,拙文對於《史記·楚世家》所記“熊通”之名的來歷結論需要修改♍️。如果武王之名,各本《史記》皆作“熊通”,證明“熊通”之名並非後人竄改🎤。其次🚴🏿,孟先生曾提示我““熊達”之名,有兩種解釋。一是是漢以前時曾與“徹”字並行,二是漢以后避諱所改。古人不諱嫌名,如果史遷看到的楚武王之名為“達”的話,是不必改為“通”的。余意史遷所見必有作“徹”者😭。”現在看來應該是第一種說法較為合理,蓋“達”與“徹”音義均通,論證過程請見孟文💟。則本作“熊舌”的人名,分別被記錄成“熊達”或“熊徹”🤌🏽,司馬遷看到的“熊徹”的說法🧰,因避武帝諱,故改為“熊通”,如《史記·天官書》:“氣來卑而循車通者,不過三四日,去之五六里見。”裴駰《集解》:“車通➞👨🏽🦱,車轍也🥐🤑,避漢武諱故曰通⛑️。”這“熊通”的名字便一直傳到今天。至於《漢書地理志》則是繼承了“熊達”的說法,故沒有避諱的問題👎🏿。啊,如果沒有《漢書 地理志》的異文信息,我們又如何能肯定楚武王本名是熊舌呢!

蘇芃🤸♀️:今天看到一處與此問題討論有關的材料:

《史記·夏本紀》:“浮於濟﹑漯,通於河🧗🏻♂️。”(中華書局點校本1982年第2版,第54頁)“浮於汶,通於濟。”(第55頁)“浮于淮﹑泗,通于河。”(第56頁)“均江海,通淮🛠、泗。”(第59頁)此4處“通”字,《尚書·禹貢》皆作“達”。

另《史記·夏本紀》有一處“浮於雒,達於河。”(第62頁)水澤利忠《史記會注考證校補》:“達🤔,天養、南化🧔🏻♂️、梅、狩通。”(上海古籍出版社🤷🏽,1986年,第49頁)此處《尚書·禹貢》亦作“達”。

但“達”字在《史記》其它篇章中多有出現💅🏽,尤其是還曾作爲人名使用,《吴太伯世家》有“叔達”,可見“達”改“通”不會是嫌名避諱🤌🏻。那麽,《夏本紀》改《禹貢》的“達”爲“通”,是出於什麽原因?《禹貢》的改字現象和“熊達”作“熊通”有無關係?這些都有待大家進一步探討。

趙秋成🏄🏻:《太平御覽》八十三引《帝王世紀》云:“帝祖乙以乙日生👨🏼🚀,故謂之帝乙👰🏼♀️。孔子所謂‘五世之外天之錫命疏📮,可用名者也。’是以祖乙不爲諱,蓋殷禮也。”

拙意以爲太史公書是應該諱“徹🤷🏿、達”字的。《淮南子》書在武帝前不違。而班氏《漢書》在漢武帝五世之外也應不諱“徹✔️、達”字。

另除漢武諱“徹🧑🏼🦳、達”爲“通”外🫳🏼,由《隸釋》載漢石經張矦《魯論》殘字可知亦有諱“徹”爲“肆”字的🤦🏻♀️🌆。

現行本《禹貢》是在漢武帝以後孔安國“以今文讀之”的本子當然須諱“通”爲“達”字。但漢熹平石經由於是歐陽氏本僅諱“邦”字🧙🏼♀️👨🏿🦳,而不諱“恒、通”二字🚑。不諱“通”字例見《隸釋》引漢石經《顧命》殘字“達”作“通”🫵🏻。

另拙意以爲太史公書中的幾個“通”字當是後人寫刻時的竄入⛰。

2.

孟蓬生:文中說🥐:

後者可理解為“口”形的沾黏而訛為“ㄠ”,或是如李孝定先生所說🤸🏻𓀒:“(毛公鼎)從四口,乃形之訛”。

此說不一定可信🐢,琱生尊有從四個口的“亂”字#️⃣,中間從𢆶(两束絲)⛹️♂️。余以為從㗊聲🧝🏼♂️。(𡄹所從四口的讙是亂的聲符這個意見,陳英傑先生《新出周生尊补釋》已經指出。)㗊即吅字。《說文·吅部》:“吅💃🏽,驚嘑也🅾️。从二口。凡吅之屬皆从吅。讀若讙。” 臣鉉等曰𓀅:“或通用讙,今俗別作喧🫥☑️,非是。”說詳拙作《理“亂”》(未刊稿)📴。前些日子🈴,同好友王志平兄討論,知其與在下有相同的意見。

蘇建洲🤽🏻♂️👨🏻🚀:先生意見是說𡄹所從四口的讙是亂的聲符,此說很可信。但是所針對的應該文中所提郭沫若的意見:郭沫若說🚕:“治絲時其聲囂騷,故字復從![]() 。”而非文中所舉《成之聞之》的字形🧑🎓。若依先生的意見🏋🏻,則《成之聞之》的字形仍不妨害拙文的解釋,也就是四口形訛做ㄠ形,而失去表音作用。或是此形體本來就沒有口形,而只是將ㄠ形增繁成三個。

。”而非文中所舉《成之聞之》的字形🧑🎓。若依先生的意見🏋🏻,則《成之聞之》的字形仍不妨害拙文的解釋,也就是四口形訛做ㄠ形,而失去表音作用。或是此形體本來就沒有口形,而只是將ㄠ形增繁成三個。

3.

米雁:覺得此字或可以解決上博五·姑成5![]() 博五·姑成7的釋讀👩🏼🍳。

博五·姑成7的釋讀👩🏼🍳。

上博五·姑成5“今主君不![]() (

(![]() )於吾,故而反惡之”

)於吾,故而反惡之”![]() (

(![]() )可讀為“達”,訓為“通”“曉”,此乃典籍常訓🔑,見《經籍纂詁·卷九十六入聲·七曷》。“今主君不達於吾,故而反惡之”是苦成家父說晉厲公不瞭解他🧴,所以厭惡他。相似的文例又見《楚辭·惜誦》情沈抑而不達兮。

)可讀為“達”,訓為“通”“曉”,此乃典籍常訓🔑,見《經籍纂詁·卷九十六入聲·七曷》。“今主君不達於吾,故而反惡之”是苦成家父說晉厲公不瞭解他🧴,所以厭惡他。相似的文例又見《楚辭·惜誦》情沈抑而不達兮。

上博五·姑成7“亡道正也🚢,伐厇![]() (

(![]() )适”

)适”![]() 或可讀為“撻”。趙平安先生指出“卜辭里有些達正讀為撻,表示‘撻伐’的意思”(《達字兩系說》),“适”于老早已指出“均應讀為矺,典籍通作磔”是割裂肢體的意思。“

或可讀為“撻”。趙平安先生指出“卜辭里有些達正讀為撻,表示‘撻伐’的意思”(《達字兩系說》),“适”于老早已指出“均應讀為矺,典籍通作磔”是割裂肢體的意思。“![]() 适”都是欒書在歷數晉厲公的無道行為📔。

适”都是欒書在歷數晉厲公的無道行為📔。

董珊🟢:記古越閣藏者差其余劍

本節為董珊《記古越閣藏者差其余劍》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年1月31日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1391)的文後評論🫸🏼。

1.

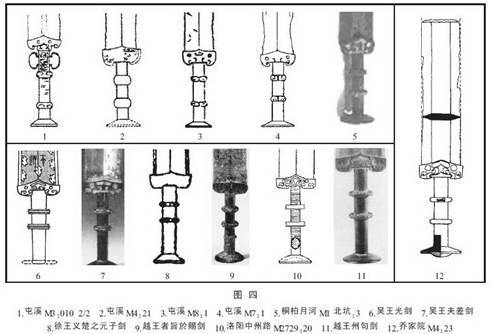

馮峰:目前發現的最早的平脊劍✊,實際可早到春秋中、晚期之際。鄖縣喬家院M4曾出土一柄殘斷的平脊劍(M4:23),整體特徵與“者差其余劍”非常接近,格上亦鑲嵌有綠松石;因為是考古發掘出土,墓葬年代可根據同出銅容器定為春秋中晚期之際🤝,約西元前580—前560年🫷🏼。與其年代同時或稍晚的桐柏月河M1(簡報定為春秋晚期前段🤱🏿,基本正確)也出土一柄平脊劍(M1北坑)🦸🏽,完整,特徵與“者差其余劍”也很相似,簡報未提格上有無鑲嵌物,但從發表的圖片看,似乎是有💦。因此從器物類型學來看,“者差其余劍”年代似乎與喬家院劍👱🏽⛔、月河劍相近,當屬春秋時期。小文《鄖縣喬家院春秋墓初識》(《南方文物》2009年第4期)中曾對東周銅劍的形制特徵做過一點討論🏄♀️,在談到喬家院劍時指出它 “莖上兩箍間距與箍首間距並不大,前者只是略小於後者”,而較晚時期的銅劍特徵則是“莖上兩箍位置偏上,兩箍間距(兩箍間莖長)明顯小於箍首間距(下箍與劍首間莖長)”;還指出它“劍格較寬,莖相對較粗(主要相對格長而言)”也可能是早期特徵。“者差其余”劍基本符合上述較早特徵,又有時代明確的比較物件,因此我覺得它的年代不會太晚。

以上僅從類型學出發提出自己的認識,未慮及文字🐇,可能有不妥之處🕳。

以上是我們所做的各時期銅劍特徵大致的比較圖🤚🏿。可以看出在雙箍劍中👱🏻,吳王光劍、吳王夫差劍、徐王義楚之元子劍👩🏻🦼➡️、越王者旨於賜劍🔙、越王州句劍等年代明確為春秋晚期以後的銅劍🧂,雙箍都較偏上(靠近格)🤹🏽♀️,而屯溪出土的較早時期的銅劍,雙箍間距較大🦸🏿♀️,喬家院劍和月河劍正處於中間形態,“者差其余劍”也可能處於這個發展階段🫄🏽。

董珊:平脊劍確如您所舉例,出現得較早些🌅。從邏輯上說🧑🏻🔧👆🏿,早一些的器形👨🏽🏭,不見得晚一點就一定沒有。者差其余劍的另一特徵👵🏿,是兩從比脊寬,其它的劍則多是脊比從寬。

馮峰:劍的特徵與時代早晚的關係還有必要進一步探討,我的一點認識未必正確。

本文收稿日期為2011年2月28日

本文發佈日期為2011年3月1日

点击下载附件🕣: 0809網摘🎾:2011年1月

0809網摘🎾:2011年1月

-

战国时代 在 2011/3/1 18:33:19 评价道🛏:第1楼

“者差其餘”請改爲“者差其余”。

-

任攀 在 2011/3/1 20:57:10 评价道💹:第2楼

已經更正。簡繁轉換後未能仔細校對,實在抱歉。摘錄整理都較為倉促,其中一定還有不少錯誤,敬請大家指出,我們一定及時更正👐🏽。

-

程少軒 在 2011/3/2 0:10:22 评价道:第3楼

我們幾位編輯商量了一下🐢,為方便網友們參考,決定從下期網摘開始摘錄的每條評論都標出評論時間。

-

海天 在 2011/3/2 7:59:26 评价道:第4楼

有評論時間確實較好。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🗳:696814