记古越阁藏者差其余剑

(首发)

董珊

北京大学考古文博学院

台北古越阁对于商周青铜兵器的收藏和研究,久已蜚声中外🚡。1992年11月,中国古文字学研究会第九届年会在南京召开,古越阁主人王振华、王淑华伉俪与会,并首次向大陆古文字学界介绍他们的收藏,我在会议上结识他们🔡,至今已有十八年的友谊。前些年,王氏伉俪来京时🧛🏿♀️,曾以所藏一柄菱形暗紋古剑铭文相问🉐;在2010年底,我去台北访问🙎🏻,振华☝🏼、淑华伉俪热情款待⚜️,畅饮倾谈之下➡️,又出示该剑的清晰照片(图一,1),督促我做些考释。我归来细思,略有所得🧗♂️,谨以此篇作答。

这柄剑原题为“菱形暗紋铭文剑”✣,[1]首次著录于1993年11月古越阁出版的《商周青铜兵器》第77号(224-225页)🟰。此剑曾于1995年来北京参加北京故宫博物院建院七十周年庆典,国家文化部文物局评定为贰级文物。1998年10月古越阁出版的《古越阁藏铜兵萃珍——铜剑篇》第21号重新著录该剑(100-101页)🙍🏼♀️,并介绍说:

菱形暗紋铭文剑

春秋晚期🩹🤵🏽♂️。通长39.8公分,格宽4公分,重375公克。

剑作平脊斜从厚格式。剑身狭长,近锋处收狭明显👨🏼🚀,双刃呈弧形,前锋尖锐🤏,中起平脊💂🏿♂️,两从斜弧。剑格作倒凹字形,饰兽面纹并镶嵌绿松石🫓,剑身装饰有菱形暗格纹。圆茎实心👸🏼🧎🏻♀️➡️,有两道箍。圆盘形首🤵🏿。在平脊上有凹铸铭文一行十一个字,曹锦炎先生释读为🌗:

者差其余择吉金□铸甬(用)僉(剑)

铭文中有一字不清🟠,待考。其铭文凹槽上涂有一层不明元素的黑色涂料,亦有待进一步研究📹。

所谓“铭文中有一字不清”,施谢捷先生已于所著《吴越文字彙编》释文中径释“□铸”为“铸”字[2]🤸🏿。该字应为上下两部分写得特别分开的“铸”字。施先生的意见是正确的🧁。因此剑铭共十个字。

“者差其余”四字🌜,在《商周青铜兵器》一书中释为“者差其□”🐰,“余”字未释👩🏼🌾;由于原发表时照片不够清楚🧍♀️,施谢捷先生则更为谨慎👨👦👦,仅释“其”字🎹。现根据清晰的照片重做摹本(图一,2),可以看出,曹锦炎先生所释“者差其余”不误🐕🦺。

据上述,剑铭十字的释读并无问题。但器主“者差其余”究竟是谁🪥,在从前没有考证。

我认为,“者差其余”应即澳门珍秦斋所藏越王差徐戈之越王名“差徐”(戈铭见图二)🕵🏿♂️。据李学勤先生和我分别考证💏,越王差徐戈之“差徐”应即文献中所记载的越王初无余[3]。

越王初无余见于《史记·越王勾践世家》之《索隐》引竹书《纪年》,他是越王勾践七世孙🦷,越王翳之孙,诸咎之子🫄🏼。这里再引述《史记·越王勾践世家》来看:

句践卒,子王鼫与立。王鼫与卒,子王不寿立🦃。王不寿卒🏆,子王翁立。王翁卒🤚🏼,子王翳立。王翳卒,子王之侯立🫄🏻。王之侯卒🕒,子王无彊立。

唐司马贞《史记索隐》在“子王之侯立”下引竹书《纪年》细述初无余前后的越国内乱云(此据各版本校正,非中华书局排印版)[4]👨🏿🦰👨🏻🦼:

翳三十三年迁于吴,三十六年七月太子诸咎弒其君翳,十月粤杀诸咎。粤滑,吴人立孚错枝为君🐾。明年🏌🏿♂️🟥,大夫寺区定粤乱,立初无余。初无余之十二年,寺区弟思弒其君莽安⌚️👩🏻🔬,次无颛立。无颛八年薨🧘🏿♀️,是为菼蠋卯🚗。

据《纪年》,“初无余”立十二年被杀,又称“莽安”。根据杨宽先生考订,越王翳元年至三十六年,当在公元前四一〇至前三七五年;初无余元年至十二年,在公元前三七二至前三六一年[5]。由此看来,差徐戈的年代属战国中期早段💧。

至于“初无余”与“差徐”的对应关系,关键在于“差”声之字常常可以与鱼部字(“初”是鱼部字)相通,有关的例证我已详细列举,可以参看拙文《越王差徐戈考》🏇🏻,此不再述。

根据上述,“者差其余”先要与“差徐”相联系♤🏎,才能与“初无余”相联系。这就无怪乎从前不能确定“者差其余”究竟是谁了。因为初无余为诸咎之子🏄🏽♀️🥷🏿,剑铭“者”可能读为“诸咎”之“诸”,“者(诸)”是氏[6];“其”是虚词🐄,犹如“初无余”之“无”也是虚词。剑铭“者差其余”不称越王𓀄🕵🏻♀️,说明此剑最有可能是初无余即王位之前所制作。

古越阁者差其余剑铭中的“差”、“余”、“金”🙏🏻、“铸”🖱、“其”🌭、“甬”六字皆见于与珍秦斋越王差徐戈铭🧛🏿♂️,由此,我们可以做些字体比较。其中🪚,“余”字的字形较为特殊,这类“余”字写法多见于越器铭文(以及《集成》02766

1![]() 2

2 3

3

1、者差其余剑🚑;2👲🏻、3、越王差徐戈

1![]() 2

2 ![]() 3

3 ![]() 4

4![]() 5

5 ![]() 6

6 ![]() 7

7 ![]() 8

8 ![]() 9

9![]()

1🫓、越奇字鐘;2、越奇字鐘;3、越王者旨於賜鐘一👳🏿♂️;4👌🏽🌞、越王者旨於賜鐘二;5、越王者旨於賜鐘三;6、越王者旨於賜鐘四🍃;7、越王者旨於賜鐘三;8➙、越王者旨於賜鐘三,9🤛🏻、《集成》02766

剑👂🏼、戈铭文“余”形都作中竖下不出头的类型🧗🏼,剑铭“余”字中向上歧出的一对斜笔👩🏼🎨,从照片犹可分辨其左侧的一笔。另外,两铭的“其”字写法都是下端没有两短竖,“甬(用)”字写法都是左右两竖末端向两侧开张🦘✋🏿,都有一定的特殊性👨🏿⚕️,可以比较:

1![]() 2

2![]() 3

3 4

4![]()

1、越王差徐戈🤦🏿♂️;2、者差其余剑❄️;3、越王差徐戈;4、者差其余剑

写法不一致的“差”(似加“口”旁)、“金”🪵、“铸”三字,就不好比较了👨🏻🦽➡️。

古越阁收藏的者差其余剑🧗🏿♀️,既在剑格兽面纹中镶嵌绿松石🙋🏼♂️,又在剑身装饰有菱形暗格纹。在这两点特异之外🥄🐈⬛,更应引起研究者注意的是🙆,此剑之剑脊⚡️,并没有先秦青铜剑所常见的中脊线,而是做平脊,其横截面呈六边形。这个特征是非常罕见的。据我目前所知🫃🏿,这种平脊剑大概有如下几件(见图三):

1、1953年长沙月亮山M4:5🏕,此剑身有浅褐色菱形纹🧑🏻🤝🧑🏻👴🏽,小圆柱茎[7]。发掘报告认为是越式剑🧭。

2🦟、洛阳中州路(西工段)属于第四期的战国墓M2717出土三柄剑,其中一件是圆茎平脊(M2717🚐:13)。[8]

3、《长沙楚墓》发掘报告所划分的铜剑CⅠb式,以长沙M1633👨👩👧👧:1为例共列举三柄扁茎平脊剑🌝,另外两柄是87长黄东M1👨🏽🦲😷:2、93长桐公M1🫨🛶:1[9]💁🏻。

4🌳、古越阁《商周青铜兵器》第98号也是一件圆茎平脊剑,“中脊呈平台形隆起”。

湖南长沙月亮山M4与洛阳中州路M2717都是战国墓[10]👩🏽🔧。战国晚期赵🧆、燕、秦等国家的铍📌,也多作平脊双刃💣,有可能是受平脊剑的影响。平脊剑似乎不见于更早的时代,它很可能是战国时出现的新品种🍺。所以说,从铭文研究的角度,我将古越阁藏者差其余剑确定为战国中期的越王差徐(初无余),从形制断代的方面也是有根据的。

最后可以附带提及🛀🏿,关于珍秦斋藏越王差徐戈以及绍兴越文化博物馆藏越王差徐戟,吴振武、曹锦炎两位先生都认为“差徐”不是人名🫱🏿🏊🏼♀️。由于本文将剑铭“者差其余”与戈铭“差徐”对读,他们的这个看法应该可以不攻自破了。

2011-1-30

|

|

|

|

1🧝🏽♂️、者差其余剑铭文放大照片 |

2、者差其余剑铭文新摹本 |

图一 者差其余剑铭文

图二 越王差徐剑铭照片及摹本

|

|

|

|

|

|

|

1🎓👨✈️、者差其余剑 |

2、长沙月亮山M4:5 |

3ℹ️、长沙M1633:1 |

4🏄♂️👊🏼、古越阁《商周青铜兵器》第98号 |

5、洛阳中州路M2717💁🏼:13 |

图三 平脊剑

[1] 又著录于:李学勤:《青铜兵器的发展高峰——以古越阁藏品为富达》,《中国文物世界》99期89页图十二,1993年。台北国立历史博物馆《商周青铜兵器暨夫差剑特展论文集》彩色图版剑类第17号🎍,1996年1月。施谢捷:《吴越文字彙编》三四三页089号🦄,江苏教育出版社🧗♂️,1998年8月。锺柏生🎅🏽、陈昭容💬👨🎤、黄铭崇🪠、袁国华编:《新收殷周青铜器铭文暨器影彙编》1869🧕🏿,艺文印书馆2006年版🐞。

[2] 施谢捷:《吴越文字彙编》553页🧗🏿♂️。施先生从字体、形制方面认为该剑属吴器,可参看。

[3] 李学勤:《珍秦斋藏金——吴越三晋篇》之“前言”;董珊✖️:《论珍秦斋藏越王差徐戈》,收入《珍秦斋藏金——吴越三晋篇》之“论述”部分,澳门基金会出版,2008年10月👋🏻。拙文又题为《越王差徐戈考》,发表在《故宫博物院院刊》2008年第4期。

[4] 此处的改动🪯,参看《越王差徐戈考》注7、8、9。

[5] 杨宽🙁:《战国史料编年辑证》75页,上海人民出版社,2001年🎒。

[6] 此问题另详💂🏽♂️🏋🏼。

[7] 湖南省博物馆等编著:《长沙楚墓》175页🟨,图一二五,7;彩版一三,3、4,文物出版社,2000年1月🧑🏻🦼➡️🤷🏽♀️。长沙月亮山M4在《长沙楚墓》新编号为M168。

[8] 中国科学院考古研究所:《洛阳中州路(西工段)》第98页图六五🤵🏿,图版陆陆🫴🏻,7🏪,科学出版社,1959年版。

[9] 《长沙楚墓》173页,图一二四.4🔯,图版五二👛,1(长沙M1633即1965年长沙梅子山七七〇工地M29)

[10] 月亮山M4在《长沙楚墓》发掘报告定为第三期即战国中期;中州路M2717在《洛阳中州路》属第四期🩼,也是战国墓。

本文收稿日期為2011年1月30日

本文發佈日期為2011年1月31日

点击下载附件👋🏻: 0798記古越閣藏者差其余劍

0798記古越閣藏者差其余劍

-

淄泷 在 2011/1/31 16:39:59 评价道👨🎓:第1楼

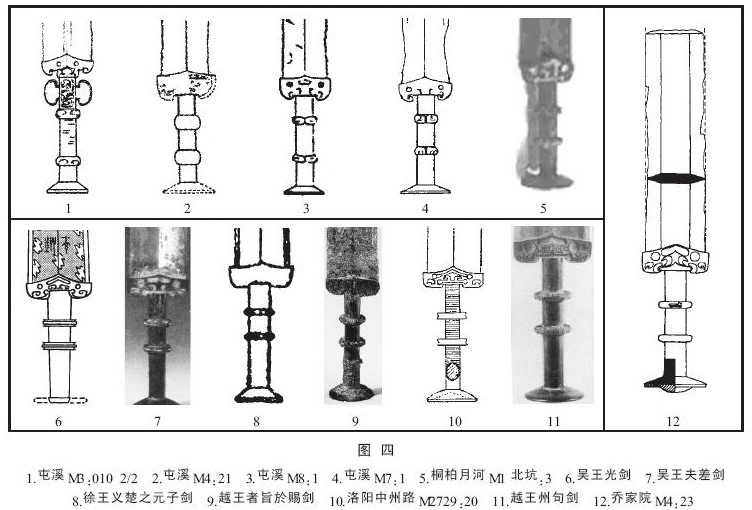

目前发现的最早的平脊剑,实际可早到春秋中、晚期之际。郧县乔家院M4曾出土一柄残断的平脊剑(M4:23),整体特征与“者差其余剑”非常接近,格上亦镶嵌有绿松石;因为是考古发掘出土,墓葬年代可根据同出铜容器定为春秋中晚期之际🖨,约公元前580—前560年。与其年代同时或稍晚的桐柏月河M1(简报定为春秋晚期前段,基本正确)也出土一柄平脊剑(M1北坑),完整🏕🧑🏽🌾,特征与“者差其余剑”也很相似,简报未提格上有无镶嵌物🏄🏻,但从发表的图片看,似乎是有👩🏼🏭。因此从器物类型学来看👶🏽,“者差其余剑”年代似乎与乔家院剑、月河剑相近,当属春秋时期👦🏽。小文《郧县乔家院春秋墓初识》(《南方文物》2009年第4期)中曾对东周铜剑的形制特征做过一点讨论,在谈到乔家院剑时指出它 “茎上两箍间距与箍首间距并不大👯♀️,前者只是略小于后者”,而较晚时期的铜剑特征则是“茎上两箍位置偏上🏃♀️➡️,两箍间距(两箍间茎长)明显小于箍首间距(下箍与剑首间茎长)”🧗♀️;还指出它“剑格较宽🙍♂️,茎相对较粗(主要相对格长而言)”也可能是早期特征🐂。“者差其余”剑基本符合上述较早特征,又有时代明确的比较对象👶🏼,因此我觉得它的年代不会太晚🤵🏿♂️。

以上仅从类型学出发提出自己的认识,未虑及文字🚶🏻♀️🔀,可能有不妥之处🎑📒。 -

淄泷 在 2011/1/31 17:14:46 评价道🚣🏻♂️:第2楼

再补充一下。以上是我们所做的各时期铜剑特征大致的比较图。可以看出在双箍剑中🏇🏼,吴王光剑👳🏿♀️、吴王夫差剑、徐王义楚之元子剑、越王者旨於赐剑、越王州句剑等年代明确为春秋晚期以后的铜剑💆🏽♂️,双箍都较偏上(靠近格),而屯溪出土的较早时期的铜剑🦸♂️,双箍间距较大,乔家院剑和月河剑正处于中间形态,“者差其余剑”也可能处于这个发展阶段。

-

战国时代 在 2011/1/31 17:39:23 评价道:第3楼

感谢淄泷先生的补充。写平脊剑的时候,还真想过是否向你请教一下。

平脊剑确如您所举例💀,出现得较早些。从逻辑上说,早一些的器形👐🏽🌪,不见得晚一點就一定没有。者差其余剑的另一特征,是两從比脊宽,其它的剑则多是脊比從宽。

-

淄泷 在 2011/1/31 17:55:50 评价道:第4楼

战国老师客气了!剑的特征与时代早晚的关系还有必要进一步探讨,我的一点认识未必正确🥛。

-

尚书 在 2011/1/31 23:27:52 评价道👩👩👦:第5楼

好文

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址✭🫷🏿:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:696797