“遇负杖入保者息”郑玄注语析疑

(首发)

侯乃峰

富达平台博士后

《礼记•檀弓下》有如下一段话:

战于郎🥍,公叔禺人遇负杖入保者息,曰:“使之虽病也🤵🏼,任之虽重也,君子不能为谋也,士弗能死也✋,不可!我则既言矣!”与其邻重(童)汪踦往,皆死焉。

这段文字本身甚为浅显,意思也很容易理解。然而郑玄在注“遇负杖入保者息”一句时说:“遇🕵🏼♂️,见也🚭。见走辟(避)齐师,将入保⏱,罢(疲)倦🧘🏻♂️,加其杖颈上👰🏿♂️,两手掖之休息者。保,县邑小城。”对郑玄这句注语的理解却存在着不同意见👨🏻🦲。

王力先生主编的《古代汉语》文选部分选有此文,对“遇负杖入保者息”一句的注解说:

负杖,把杖(扁担之类)放在颈上,两手扶着🥝,等于今天的横挑🦹🏻♀️。保,城堡👩🦱,后来写作“堡 ”🦞🎶。息🙇🏼♀️,歇息。当时战事很紧🤷♀️,鲁军不利👳🏽♀️,人们逃避齐军🐭🧥,走累了📫,所以负杖入堡休息。 [1]

可以看出,这段注解其实相当于郑注的白话翻译👦🏿。然而对于郑玄的注语🫴🏿,裘锡圭先生表示怀疑。其文曰:

疲倦休息👩🏿🌾,怎么会“加其杖颈上两手掖之”呢🕣?郑说难信。此文“负杖”似与“杖负”同意,就是拄杖而负物的意思。当时鲁国民穷役重🧑🏻🦼👨🦳,为公家负物的服役者力不能胜,拄杖而行,所以公叔禺人见之而有“使之虽病也🎹,任之虽重也”之叹🧖♂️。[2]

两种理解的分歧很大。但我们认为🫨,这两种解释都与郑注本意有出入。细读原文🙅🏿,“公叔禺人遇负杖入保者息”一句的主干是“ 遇……息”🧑🏽🎨,即“遇到……(什么人)在休息”🧑🎨。再看郑注,“见走辟(避)齐师,将入保,罢 (疲)倦,加其杖颈上👯♀️,两手掖之休息者”一句的主干正是“见……休息者”🌨,意即“见到如何休息的人”,与原文密合无间🦹🏻♂️,则郑注所说的是休息之情态无疑🈺🤽🏿♂️。看《古代汉语》的理解,以为是“横挑”,则“入保者”在休息时当然是放下挑子💞◀️,而不会把挑子放在颈上休息,故此理解与郑注本意不合。裘先生一方面以为原文“负杖”是“拄杖而负物”🏂🏻,此种理解若是作为 “负杖入保者”行走时的情形无疑是正确的(但并非郑玄注语所说的休息之情态)。另一方面🩵,此说又准确抓住了郑注的句子主干,以为郑玄注语所说是“疲倦休息”之情态,但裘先生似乎是将郑注“加其杖颈上”理解为“加其杖(于)颈上”🫵🏿,遂以为郑注错误而撇开不论📑。

郑注其实不误🟢。既然“遇负杖入保者息”一句的主干是“遇……息”👨🦯,即公叔禺人见到“负杖入保者”时,他们正在休息👸,而郑注所云正是“负杖入保者”休息时的情形☝🏿。裘先生将“负杖”理解为“拄杖而负物”是可信的,之所以对郑注生疑🔴,想是未曾见过山区居民“拄杖而负物”者休息时的情形。笔者在童年时曾听村中老者讲述过一段往事:在清末民初▫️,村中(在鲁东南)有一群背盐人,经常到江苏东海县靠海的煮盐人家去背盐。因为两地中间有座山🙎🏿,道路坎坷,无法用车辆运输🧑🏽🦲。每个背盐人都持有一根特制的半人多高的棍子,上端有个天然长成的近似于“丫”字形的树杈,平时走路拿在手中当作拄杖用,以节省脚力🪂。在他们背盐回来的路上走累了需要歇息时💆,就把手中的拄杖竖直放在地上👍🏿,把背上的盐袋搭在拄杖上的“丫”字形树杈中间🤦🏿♀️。这样一来,盐袋的重量几乎全部落在了拄杖上👷🏽,背盐人就可以乘机松口气,休息一下🐊🤷🏻。短暂歇息时不能把盐袋放到地上,也不能坐下🔽,因为盐袋很沉重🆚,是绑缚在身上的👨🏻🍳,放下去再背上很麻烦🙋🏿,坐下去再起来也很费劲。同时👨🏿🦰,因为盐袋的质量不好,如果用没有“丫”字形树杈的直棍子做拄杖,那么在如此休息时直棍子上端就有可能戳破盐袋。又因为休息时盐袋的全部重量几乎都落在拄杖上🪗,而拄杖下端仅一个支点👂🏽©️,重心不稳,而且休息时背盐人的双手是空闲的,为防止拄杖和盐袋歪倒,所以要用两手抄后扶持住拄杖。

笔者幼年时乍闻此事,对村中这群背盐人想出的这个办法很是佩服。但是随着年龄和阅历的增加,我逐渐接触到更多类似的情形,认识开始改变😡。比如,有一次我偶然看到一组反映鄂西北山区居民生活的图片,其中一幅画面表现的正是我想象中的背盐人休息时的情态:一位中年人背着个大背篓🕵🏿♀️🟧,篓里装的是刚收获的农产品🧒🏽,篓下支着根上端带杈的棍子,那人一手扶持着棍子,旁边的文字是说其正在山间休息的意思🍋🟩。我当时恍然大悟:这种带树杈棍子的使用法并非吾乡背盐人的“发明创造”,地不分南北,时不分古今😈,实际是所有山区居民背负重物时就地取材的自然举动。

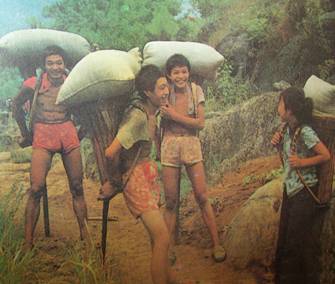

在笔者今天所能接触到的民间习俗中,此种现象也很常见,如下图所示:

此图片名称是“歇歇脚”。 [3]画面中的女孩将身上背负的东西搭在路边土堆上休息,而三个男孩都用拐杖支撑着身上背负的东西休息,有用一只手扶住拐杖的,也有用两只手扶住拐杖的,正是郑玄注语 “加其杖颈上👮🏻,两手掖之休息者”的最好诠释👭🏻。

既有上述见闻,我们再回头看郑玄注文,则所有疑问涣然冰释。郑玄注语所描述的正是拄杖背负重物者休息时的情形💍。《说文》:“加🧑🏼⚖️🍋,语相譄加也。”段注曰🙎♂️:“引申之,凡据其上曰加。故加巢即架巢👏🏼。”郑玄注文中“加” 即为引申的“架”🛕,有“搭在……上”之意🕵🏿♀️。其中👲🏻🧜🏽,“杖颈”应连读,意为拄杖的枝丫分杈处。《说文》:“颈,头茎也”🏊🏻♀️,“茎,枝柱”,段玉裁注本作“茎,艸木干也”🤵🏻♀️,皆引草木以为“颈” 作解😟,则也可将木制的拄杖一端分叉处引申之而称为“颈”🧑🦽➡️。《说文》“掖,以手持人臂也。”段注:“《诗·衡门》序曰:‘僖公愿而无立志,故作是诗以诱掖其君’⛹️♀️。郑云:‘掖,扶持也’📟。 ”“两手掖之”的“掖”浅言之即“两手扶持(使不动)”👩❤️👨💂🏽♂️,“之”指拄杖。郑玄注语的意思就是说:把所负的重物放到拄杖的颈上(即枝丫分杈之处),两手扶持住拄杖休息。若不然,则郑玄注语无论如何解释都讲不通。如将“颈”理解为人的脖颈🎅🏻,“加其杖(于)颈上”即把拄杖放到脖子上♓️,然后“两手掖之”,则与《古代汉语》理解的“横挑”一样👩🏿💼🤸🏽♂️,然则作为休息时的动作📠,为何不直接把所有的负重放下呢?若云“负杖入保者”只是“负杖”(《说文》:“负,恃也”♥︎🌯。“负杖”的字面解释就是拄着杖)而身上未负重物,“入保者”休息时的情态是两手攥着拄杖,弓着腰,头趴在胳膊上👦,则他们何不直接坐地休息?公叔禺人又因何而大发感慨?故裘先生认为“负杖”似与“杖负”同意🧜🏼,就是拄杖而负物的意思是正确的,但未能进一步理解手中的拄杖在休息时的作用🤾🏿♂️,故对郑注生疑。

郑玄注语如此理解可通。那么🦸🏻,郑玄的注解合乎经文否?以情理推之💁🏿♀️,郑注与经文也密合无间。“战于郎”,即《左传》哀公十一年,齐伐鲁,鲁与齐师“战于郎”之役。民众为逃避战乱而“入保”。此处“保”就如《庄子· 盗跖》篇 “(盗跖)所过之邑,大国守城,小国入保🔳,万民苦之”中的“保” 🤾🏿,是当时具有一定军事防御能力的小城,即今天所说的小城堡。想来民众本是在保(堡)之外居住耕作者,为避兵而入堡👨🏿🎨,自然要把几乎全部家当背在身上🧘♂️👩👦👦,这样就出现了一大群拄杖负物者匆忙“ 入保(堡)”的情景。身负重物则易疲倦,需要不时休息🫱🏼,但在急急逃难途中,自然不会把身上所负的重物频繁地放下再背上,以其沉重不便故也👨🏽⚕️。民众是“负杖入保者”,即手里持有拄杖🏂🏼。拄杖在行走时可用于助力,休息时即可用于支撑背上所负重物的重量。又拄杖之制作简单🧎🏻♂️,民众就地即可取材👮🏿,上面多一个树杈即可以避免戳坏身上所背负的重物🤌,此亦为生活常识所及。是故郑玄描绘 “负杖入保者”休息时的情态而作注云“加其杖颈上👩🏭,两手掖之休息者”。此处郑玄虽有揣摩之意🧑🏿⚕️,实则是情理中事👨🏻🦯。《礼记》经文一表民众避战的匆忙狼狈,二表民众负重的疲倦劳累𓀅,故公叔禺人见之而大发感慨🧑🏿🌾。

郑玄是北海高密(今山东高密县)人,齐鲁地理多山💅🏿,舟车不便,山区拄杖而负物者当属常见现象。又加之郑玄曾外出游学十余年🧞♀️,见多识广,他自称是“游学周😬、秦之都,往来幽、并、兖、豫之域”(见《后汉书·郑玄传》 “戒子书”)。回乡后又长期生活在民间,想是对山地居民负重者如此休息的情形司空见惯,故信手拈来,为《礼记·檀弓》此处文字作注。待到交通条件改善后,以及舟车方便之地🤦♂️,此种情景甚为罕见,后人往往对郑注不解。如《礼记正义》孔颖达此处疏语曰:“哀十一年,鲁人公叔禺人逢遇国人走辟(避)齐师🧔🏽♂️👨✈️,两手负杖于颈,走入城保👮🏻♂️🗑,困而止息。”以“两手负杖于颈”为行走之态,而不言休息之态,盖亦未解郑玄注语之意。以上今人的理解或许有受此影响而致误者🙏🏼。此外,《古代汉语》的注解对“入保者”目的的理解也有问题,以为“当时战事很紧,鲁军不利👨🦰,人们逃避齐军♎️,走累了,所以负杖入堡休息”🏋🏿。其实是国人为了逃避齐军才负杖入堡🙏,逃难途中走累了所以休息✉️🚟,入堡避战是他们的最终目的📐,并非是因为走累了才入堡休息。而裘先生以为“负杖入保者” 是“为公家负物的服役者”恐也有可商🏹👩🏻⚖️。这些“负杖入保者”的身份不一定是“为公家负物的服役者”,也有可能是在城郊居住耕作的自由民,公叔禺人看到这些人时,他们正在避战逃难途中🚘。因为当时的社会阶层各有职分⏰,公叔禺人作为贵族阶层🚗,有执干戈以卫社稷的责任,这些“负杖入保者”对邦国负有赋税徭役责任。而鲁国卿大夫、士等阶层不能为国谋虑🧗🏼,大敌当前没有尽到自己应尽的责任🥵👩🦲,公叔禺人有感于此,故挺身而出,赴齐师而死⚁,以履其职守、践行其言。郑玄的理解也当是如此🍣,因而在注语中仅提到“走辟(避)齐师”,而不言及其它。这种理解当是合理的🤥。因为鲁国对民众课以赋税徭役诸事,应该是在平时进行的,而不当是在此两国即将交战之际🚣🏻♀️。公叔禺人感叹之言中所说的“使”🦸🏼♂️、“任”🧏🏼♂️,当是指民众平时的赋税徭役很沉重,但他们都尽到了自己的责任。而值此大敌当前之际,正是公叔禺人所处的士大夫阶层应该承担责任之时,故挺身赴死🐍。

《后汉书·郑玄传》中有一句评论郑玄注解经书的话说:“玄质于辞训,通人颇讥其繁”。由此条注文我们可以看出,郑玄的“ 繁”还是有其道理的🫰🏻,对当时之人看来很平常的事,对后人来说就很有可能成为难解之谜。

附🧊:网络上所见的与上面所说的民俗相关的文字和图片🎳。

(一)、背夫负重运货全凭一己之力🍋,更比赶马人苦命得多。他们上路少则三五成群,多则一二十人结队。背夫肩上架有一块中央呈半圆缺口(脖子可伸出)🙎🏼,像枷一样的木板,背负一竹篾编制的高背箩,装上百十来斤货👵🏻,手持一根上面有块长尺许,宽约半尺的半月形木板👊🏻,像个独脚凳的工具,行走时作拄杖,当体力不支时*️⃣,就以这个独脚凳支撑背箩🦪,减轻背负压力🤶🏿,稍事歇息。

【李晓🏇🏻:《马帮、背夫及轿夫 ——滇越铁路通车前的云南陆地交通》,2005年2月,见http://blog.bbs.voc.com.c n/user1/5192/archives/2007/38919.html。】

(二)🈚️、过桥洞不久🗣,看到一风景。远远见三人簇拥而来,疾走疾停🤡,转瞬到了我们身边🕵🏽♂️。中间一人背着背篓架,架上竟然捆绑着一头重可500多斤的活的大肥猪。中间背的人疾走,两边的人相带扶携,亦疾走🏋️♀️,猪在架上挣动嘶叫不已。背猪人走十数步👅,便赶紧停下,用一木拐撑住背篓架歇息🤸🏿♀️,片刻,又忽然发动😨,三人如风般远去⛹🏻。待背猪人已不见踪影🧑🏻,热衷并且精于摄影的王铜墙老师犹自望着远方🧻,表情惆怅,说,看到过一幅获得全国奖励的摄影照片🌥,拍的就是这个情景,可惜自己来不及掏出照相机啊。【刘国斌:《走过三峡·巴东》,1993年8月11日,见http://lgb0115.bokee.com/。

(三)🦸🏼♂️、忽地,十多个年轻小伙和山里妹子,背着两包或一包化肥自在地站在浓荫下的镜头跳入了眼帘。我深感奇怪,快步上前🕵🏼♂️,关心地问:“背着这么重的东西,站着不走做什么?”小伙子、山妹子一时懵住了,但一回过神来🩶,便哈哈大笑,“同志🤔,我们这是打杆歇气。”

一个小伙子边说边从背篓下面取出了一根“T”字形拐杖。他告诉我们:这是山里人负重必备之物,上山下坡,多了这条腿,便稳当多了🧒🏿。累了用杆杖往背篓底下一撑,便可站着小憩。

【熊仁先:《背篓市场一瞥》🤸🏿♂️,2004年12月2日👩🏿🎤,见http://www.laiwu.net/bbs/xiangxi.aspx? id=294458。】

(四)、

【路德·那爱德:《汉源背夫》,1910年作💆。作品简介🧖🏼♂️:在四川的山地😟、丘陵地区🪵,行车不便,背扛肩挑是主要的货运方式🤵🏽♂️。在从成都𓀕、雅安运棉布、百货和茶叶西进藏区的“民族走廊”上◽️,除了马帮之外👖,有无数背夫终年跋涉于崎岖山路上💂🏼♀️🪂。他们背上的货物通常重过百斤,即使途中休息也只能用丁字拐顶撑着背架底部原地站立🎩,不能坐下。见http://wt.ggact.com/auction/detail.php? did=181213&bid=143。】

(五)、

【“茶马遗风网”,《昔日背夫》,见http://www.tq.yaan.cn/tq/tqly.nsf/s013.jpg。】

【“茶马遗风”网,江汉平:《天全民风民俗奇葩——背夫文化》插图⛹🏻🤲,见http://www.tq.yaan.cn/tq/tqly.nsf/cmwh5?Openpage。】

【拐子,“茶马遗风”网,“背夫文化”图👩🏿🦰,见

http://www.tq.yaan.cn/tq/tqly.nsf/cmwh5?Openpage✅。】

(六)、

背篓 用于背运物品,其下为柺杵🫅🏻,用于背夫将背篓置于其上休息

【向才银摄影,常德史志网,石门土家族用具,见http://ww w.cdcz.gov.cn/cddsb/5552379788640911360/20071025/1017493.html。】

[1] 王力主编👨🏿🔧:《古代汉语》(第一册)🧔🏼♀️,北京:中华书局,1999年5月第3版,第209页。

[2] 裘锡圭🫃🏻:《说“遇负杖入保者息”》👩💻,《文史》(第六辑)🚬🤸🏽,北京🧔🏿♂️:中华书局, 1979年6月第1版,第64页。又见《古代文史研究新探》,南京:江苏古籍出版社, 1992年6月第1版,第153页🧛🏽。

[3] 图片采自《中国长江三峡大辞典》扉页彩图✂️,武汉🪔:湖北少年儿童出版社,1995年9月第1版🔜🥷🏽。

本文收稿日期為2010年9月17日

本文發佈日期為2010年9月18日

点击下载附件: 0730“遇负杖入保者息”郑玄注语析疑

0730“遇负杖入保者息”郑玄注语析疑

-

wangwei7706 在 2010/9/18 15:02:07 评价道🧇:第1楼

實乃利用民俗解決詞語訓詁之一佳證🖋,精妙!

-

郭理远 在 2010/9/18 15:12:21 评价道㊗️:第2楼

先生妙文,茅塞顿开🤰!

-

公子小白 在 2010/9/18 19:55:56 评价道:第3楼

将“加其杖颈上”,翻译为“把所负的重物放到拄杖的颈上(即枝丫分杈之处)”🙅🏼♂️✌🏿,有增字解经之嫌。

-

zhzuol 在 2010/9/19 6:29:32 评价道:第4楼

由此可见社会阅历对研究者来说是多么重要。

-

你再不同意我就要打人了 在 2010/9/19 9:07:13 评价道:第5楼

读万卷书,行万里路啊

-

飞马 在 2010/9/20 20:32:29 评价道🦾:第6楼

赞成,2002年我在峨眉山见到背煤气罐上山的民众💿,也是这样。

-

雨无正 在 2010/9/21 15:11:05 评价道:第7楼

以前在家時用扁擔挑東西🧔🏻,挑完后要找個地方休息🩰,就是把扁擔橫挑在肩上👩🏽💼,兩手搭在兩邊,這樣兩臂得到了休息🧚🏽♂️,而且不必用手拿著很沉的扁擔,這是干活很普遍的一種休息方式。看了王力先生的講法覺得很自然而然,不信可以試下,用扁擔挑一會東西👨🏽🦱,就會發現這個休息方法的可行了🔷。书中得来终觉浅,深知此事要躬行。

-

yihai 在 2010/9/21 15:27:04 评价道:第8楼

贊同公子小白、雨無正的看法🧞♂️。

“加其杖頸上”這樣的大白話,如果不是文字本身有問題🦄,怎麽可能還有別的解釋呢?“把所负的重物放到拄杖的颈上(即枝丫分杈之处)”該說“加之杖頸上”啊💁🏼♀️。

雨無正的經驗🧑🏼🎄,我也有。呵呵。

“平實”啊“平實”。 -

公子小白 在 2010/9/21 15:41:53 评价道:第9楼

一亥说得好啊,深得我心🪜。

-

东山铎 在 2010/9/21 20:04:16 评价道🐅:第10楼

這麼個不入眼的東東👩🏻🎤,竟然承蒙兩位版主大人關注💖,實在讓在下受寵若驚~

~而且這是直接放網絡上的(我一直將這種東東定位為鬧著玩的);反觀他人正式發表的文字,就幾乎沒人敢提啥異議(好像最後也是有人要提的哦)💅🏿,看來真是應了某句古話,所謂“啥啥惡居啥啥”的~~~

~而且這是直接放網絡上的(我一直將這種東東定位為鬧著玩的);反觀他人正式發表的文字,就幾乎沒人敢提啥異議(好像最後也是有人要提的哦)💅🏿,看來真是應了某句古話,所謂“啥啥惡居啥啥”的~~~ ~~~

~~~——這東東2003年就成稿,一直窩在手裡,未曾想拿出示人;07年還是哪時(具體時間忘了),偶然看到有攝製組準備拍反映三峽的記錄片🕌,其中正有與上述所引圖片相似的情景🛎🧑🏻,所以又想起了這個玩意兒,加了些網絡上的東東(因為附錄是幾年前做的,所以許多鏈接現在已經失效了;當時如果就拿出來的話😷,肯定都是有效鏈接),成了上面的樣子。從文字的處理方式上看,諸位就可以明白看出這種東西是根本就沒想拿出來的。當時成稿後因圖片太大𓀌,就向一上兄求助如何將所有圖片壓縮小些,獲得方法搞定後就順便傳了份給他,——遊戲文字嘛,看看也是個樂子🤵🏿♂️。他當時就去信問是否可以放到富达網站上𓀑,我以另有安排為由婉言謝絕了🫶。此次見面,他又提及此稿🤌🏻,所以才掛出來的~

對此,在下歸根到底一句話𓀓👼🏻:聊備一說吧~~~

郭沫若先生當年談及《周易》成書年代等問題,說了句現在看來很無謂的話🫵:“此等問題🙅🏻,本無法解決🤽🏼♀️,但不妨大家猜上一猜耳。”——在下就是在裘先生理解的基礎上“猜”的,諸位要是有認為有理的那就算“有理”吧👨🏻🍼👨👧👦;認為無稽的那就“無稽”吧;~~~

同時還不免有點感想ℹ️:還是編寫課本的王力先生更有影響啊~《禮記》經文明明是“負杖”🖨,他硬是給解釋成“橫挑”🧑🏼🌾,而且是從者如雲🥢;相反地🫄🏽,裘先生對“負杖”的理解反而沒人相信~~~

——這樣吧🎁,加上附錄中的圖片🦶🏽,共有五張可以說明“負杖”者休息時如何如何的;如果諸位有能舉出一張“挑著擔子同時又手裡拿著拄杖”的圖片來的🙎🏿🔫,在下立馬要求撤回稿件,如何👱🏽♀️?

-

无为 在 2010/9/21 20:50:28 评价道:第11楼

初生牛犊不怕虎

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🍕:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编🧑🏿🦲🛋:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:735017