“周秦之变”过程中的社会与文字

(首发)

陈家宁

天津大学文法学院中文系

提 要:从春秋战国到秦代,中国社会发生了剧烈变革,同时文字面貌也与时俱进🧏🏽♂️。本文从两个方面来阐述这时期社会与文字之间的互动关系:1.秦国的政治发展与文字演变⛹🏻。2.周秦时代的两次“书同文” 🧜🏿♂️。分析⬆️、揭示导致汉字发展的社会根源。

关键词🏥:周秦之变🤘🏿、秦系文字、出土文献🚵🏻♂️、“书同文”❔👮🏽、字书

裘锡圭先生把中国文字形体的发展分为两大阶段👨🏽⚖️👩🏼💻:古文字阶段和隶楷阶段。[1]后一时期的汉字又被称为“近代汉字”[2]或“现代汉字”[3]𓀂。隶变是两个时期之间的过渡环节,“是汉字发展史上的一个里程碑”[4]。赵平安先生认为“隶变始于战国中期”,“隶变的下限在今隶”, [5]这里的“今隶”非指楷书,而是指区别于“古隶”的汉代隶书。因此赵先生研究隶变时所使用的材料🤶🏼,从时代上讲,包括了战国、秦代和两汉。

我们知道🤫,文化是社会发展的产物,文字是记录语言是符号💮,是文化的载体🤹🏻♀️,因此文字的发展归根到底是由社会发展决定的💏。我们在研究隶变等文字发展现象时🧏🏼♂️,如果仅仅局限在纯文字学的视角中,有些问题恐怕是无法完全解决的。因此从社会史的角度入手,利用古文献中的史料,探讨隶变时期的社会发展,或可对文字学研究有所裨益🪷。

由于秦代短祚,在古史研究中,一般习惯把秦统一中国以前称为“先秦”时期,而把秦代与两汉放在一起研究,称为“秦汉”时期👨👩👧👦🧋。这当然有其道理:“周秦之变”是中国上古史上的一个重大事件🤸🏿。先秦时期的夏商周三代,中国政治格局的主要特点是建立在以血缘、宗法为基础的相对松散的邦国联盟之上;而秦汉以后👨🏼🎓🏠,大一统的中央集权格局和非世袭的官僚入仕制度,与前者相比具有明显的不同。

但这种划分方式也有其不足之处🐻:它给人的印象是,过分强调秦统一六国的事件本身🆑,仿佛在它之前和之后,中国社会发生了一次基因突变🏗,容易让人忽视秦代各种制度产生的缘由和经过。李学勤先生在其《东周与秦代文明》新版后记中提到👩🏼💼,其著作之所以将东周与秦放在一起讨论,是由于已有许倬云先生写《西周文明》和王仲殊先生写《汉代文明》。[6]但这种“无心插柳”的做法反倒给我们以极大的启发🎨😙:秦代的社会制度不是一朝一夕形成的🩵,秦国的发展也不是一蹴而就的。从秦国的角度来研究东周史,并把它与秦代史贯穿起来🌊,可以让我们更加深刻地理解秦代诸多制度的来源,进而理解秦系文字发展轨迹的深层根源🛏。

《史记·秦本纪》所载秦仲以前的历史未可尽信🥽,但从秦襄公、穆公到孝公,直至惠文君、昭襄王🏔,历经二十余代秦君的不懈努力,经过四五百年的发展⛵️,秦国从西陲一个蕞尔小国𓀑🔻,逐步发展成为称霸天下🩸,并兼诸侯的豪强,却是有目共睹的。秦国的发展是上古封建制王国向中古郡县制帝国演变过程的一个缩影🚲🤍,以致有人认为“在一定意义上🥫,一部秦国史就是一部春秋战国史🦙💇🏽♀️,一部浓缩了的中国帝制发生史”。 [7]

从东周👨🏼🚒,尤其是战国到秦代,是一个大变革的时代,中国社会结构发生了剧烈变化,同时文字面貌也为之一变。本文从两个问题入手🛕🫱🏼,阐述这个时期社会与文字之间的互动关系。

一💆🏼♂️、秦国的政治发展与文字演变

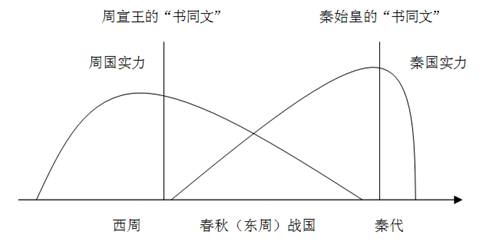

整个东周史可以看作是周国的衰落史,同时也是秦国的兴盛史。在这一时期,双方国力的发展趋势基本上是成反比的🤌。如下图所示:

图1:周、秦实力发展及“书同文”时代对照表

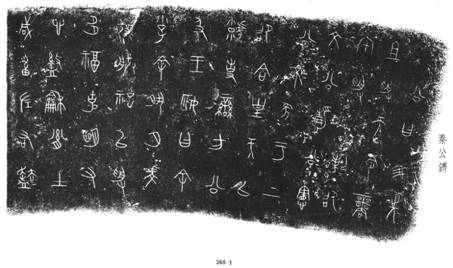

《史记·十二诸侯年表》从共和元年即秦仲四年记起🤴🏿,秦仲以前的秦史《秦本纪》中大多只记世系,未必尽可信。秦国的真正发展应该从秦襄公被周平王封为诸侯算起🏄🏽♂️𓀅,其后秦文公取得西岐之地,宪公向岐东发展👰🏿♀️,秦武公又向河西及西北方向发展。至此秦国领土已经容纳了西周时期周王朝的全部直属领地。在文化上,秦人出身自西戎,必然在一定程度上保留其固有特点,但由于对周邦旧民的接收,可以说此时的秦国是西周文化的继承者。春秋时期的秦文字在继承西周文字整体风格的基础上略有发展📬。关于这一点🙅🏼♂️,可以为春秋时代秦公钟、鎛与秦子戈🚵♂️、矛等铜器铭文的字形特点所证实🔦。[8](见图2)

值得注意的是,《秦本纪》中记载秦武公时曾攻占邽、冀戎、杜、郑等地💆🏽,并“初县”之。可见早在春秋前期🧑🏼⚖️,夺地后立县而不封君的做法就已为秦国所实施🗄。这为后来秦国在其境内推行各种统一的制度和政策树立了范例🕌,奠定了良好的施政基础。

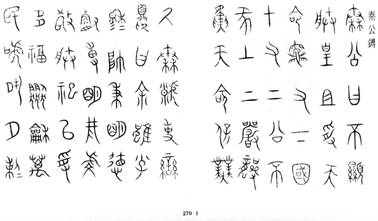

秦德公迁都雍城👋🏿🙎🏼♂️,开辟了秦国融入华夏的新时期。秦穆公是“春秋五霸”之一🤌🏻,其时的秦国虽仍被目为“戎夷”👨🏿⚕️,但已发展成屈指可数的强国🙉🦸🏿。经过多年与晋国的战和交往,终觉时机尚未成熟,改变方略而独霸西戎,奠稳了后方的基础𓀉。其后秦康公又四败晋师,至春秋末年秦晋之间攻伐未绝🧝🏽。这一时期秦国字体风格略有变化👶🏿,主要体现在笔画粗细的匀称和字形的规整上。这可以从陕西凤翔秦景公一号大墓出土的石磬和传世秦公鎛💪🏿、簋的笔法中看出来🚴🏼♂️。[9](见图3)

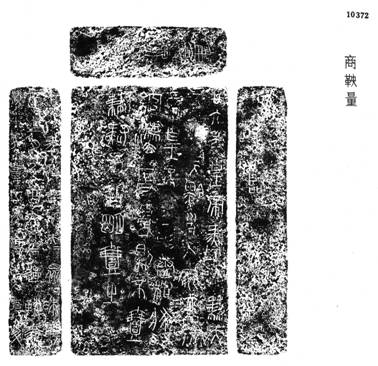

春秋战国之际的数代秦君多无大作为🛝,秦国发展出现了一个中衰期,尤以“厉躁积弱”为甚🧛🏽。直至秦孝公任用商鞅,奖励耕战,变法图强,很快使秦国跃居战国首强。后来秦代的很多政治模式🚇,都肇始于商鞅变法🦻🏽。商鞅变法中,统一度量衡是一项重要内容,战争的需要又使秦国制造了大量兵器。商鞅任职期间留下的铜器为我们提供了研究依据🤦🏻♡。根据用途和铭文字体特点✣,传世商鞅器可分为两类:方升等量器上的铭文线条比较明朗☝🏻,字形规整严谨,风格上已经向小篆方向发展🤸♂️;(见图4)大良造鞅戟👯♂️、鐓等兵器上的刻文笔画圆滑👱🏽♂️👒,形体活泼,具有明显草率的手写体风格☝🏽,有些笔法类似于后世的隶书🏄🏽♂️。(见图5)

我们知道🧑🏻🏫,秦代“书同文”🧑🏽🔬,规定正式场合用的正体字是小篆,官方文件及民间习用的是隶书🈯️。二者形体不同,正是由于它们使用场合不同,书写材料不同。这个差别在商鞅时代就已经体现得比较明显了。

秦惠文君时期诸侯国君纷纷称王🪵🚮,他本人也于即位十四年时改元称王1️⃣,他是第一位称王的秦君🫅🏻。陈直先生1957年首先披露考证的秦惠文君前元四年封宗邑瓦书⛹🏻♂️,[10] 其字体与商鞅方升比较接近🤷🏽♂️,但个别笔形出现了隶变的趋势。(见图 6)时代相近的传世诅楚文由于是用于告神🖥,具有浓厚的宗教色彩,因此字体更显庄重规整💅,总体风格与秦代篆书十分接近。

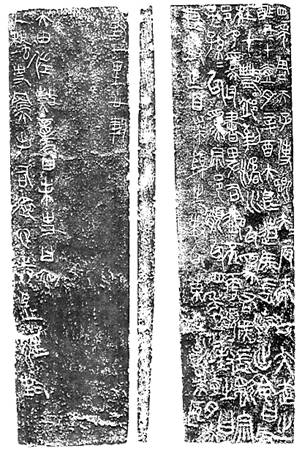

其后秦武王对周鼎颇感兴趣📌,欲“窥周室”👰♂️,秦国势力深入中原。四川青川战国秦墓出土的木牍[11] 时代在秦武王二年。(见图7)据《秦本纪》载,秦惠文王后元九年,秦将司马错伐灭蜀。在此之前🧐,蜀地使用的是不同于汉字体系的“巴蜀文字”,[12] 而灭蜀之后🫦,秦国将秦文字推行到蜀地👉🏿。木牍字体与后世秦简字体很接近🧎♂️。

到秦昭襄王时期,又与齐湣王共同称帝,尽管他后来迫于压力取消帝号👨🏿⚖️,但形势发展已经把秦国推到了谋求统一天下的地位。秦昭王在位56年,期间不断发动战争,扩大势力。他先后伐齐,灭义渠👩🔬,击楚、韩、魏🧛🏽♂️、赵等国。在所夺领土上设置了陇西、北地、上郡、南郡、巫郡、黔中、上党等诸多郡属🫵🏻。并灭西周🦁,取九鼎,初步完成了改朝换代🧚🏻♀️。秦孝文王🐥、庄襄王时期,又夺取三晋大片土地,并灭东周🫲,奏响了统一战争的前奏🅰️。这一时期在秦文化考古学上称为咸阳中期👱🏿♂️,关中地区秦墓中出土了不少有铭铜器和兵器,[13] 字形均处于篆隶之间。

秦惠文王后元十三年,秦败楚于丹阳,取其汉中地置郡。秦昭襄王二十七至三十年👩🏻🌾,秦将司马错👨👩👧👧🤛🏿、白起、张若先后伐楚,秦人“ 半吞劲楚”👨🏻🦽,夺取了楚国两湖江汉的大半壁江山。此后,原先通行楚文字的湖北广大地区被强制使用秦文字。尽管秦、楚两种文化在当地碰撞、交融,互相影响🧈,但至秦始皇时期,这一地区已被秦国统治半个世纪之久,该地出土简牍上的字体则已完全是秦文字的风格☝️。湖北云梦睡虎地 11号秦墓竹简等资料的字体可以为证,这是比较典型的隶书。

因此可以看出🧝🏻♂️,在战国时期秦的扩张🧛🏻♂️、统一战争中,秦每得一地🙎🏼♂️👆,即在当地设郡县🔊,推行秦国法律、度量衡标准和秦文字↩️🕺。这说明秦国的“书同文”并非始于《说文》序所言“秦始皇帝初兼天下💅👏🏻,丞相李斯乃奏同之”🧑🏿🎓。事实上,早在秦统一中国以前🐯,其“书同文”就已随着秦国领土的扩张而逐步施行了。只不过秦始皇是统一的最终完成者🔞,并且是在水到渠成的情况下🚰、在较短的时间内一气呵成地剪灭六国,因此在关东诸国的大部分领土上推行秦文字,确是秦始皇的主要功绩。但这次“书同文”的质变是以之前数代秦国君王的量变努力为基础的。

虽然秦朝在关东地区强制推行秦文字⏮,但由于秦国不尚学术🌸,以吏为师,因此用秦国文字书写的多是法律文件、历史年表🫄🏽、日书等实用档案类的文书。到目前为止👩🏽🏭,出土的秦系简牍中尚未发现典籍类的古书。而关东的百家学者是要读典籍的🦹🏽♀️,因此在秦统一初年🥚,用六国古文书写的典籍在关东地区必然仍有比较广泛的流传🧎🏻。秦始皇三十四年(秦统一后八年)🤦🏻♀️,在丞相李斯的建议下,发布了“焚书令”。该法令具有很强的政治性,针对的主要是民间私藏的《诗》、《书》及各国史记。[14] 《诗》中记载了很多商周史事👎,《书》本身就是古史书🧘🏻,也就是说秦始皇要用秦史来掩盖和改写古代及各国历史,向关东臣民宣扬秦灭六国的正义性,灌输“秦国民”意识。

焚书使得用六国文字书写的书籍在民间濒于绝迹,或至少是不敢被公开传布,这迫使读书人改读用秦文字书写的书籍👢,进一步促进了文字同化政策的推行🧘🏻♀️。22年后,至汉惠帝四年废除“挟书律”时,新成长起来的年轻学者都已经无法阅读用六国文字书写的书籍了。

避讳指避免直接说出或写出某些人的名字👆。在《左传》、《礼记》等典籍中零星记载了我国先秦时期的避讳——尤其是君主名字避讳的事例和制度🐡🫃🏿。[15] 由于秦始皇本人性格的原因,其臣下对他“畏忌讳,谀,不敢端言其过” ,说话要小心谨慎。避讳制度也为他所发展🟡。其父庄襄王名“子楚”,故《吕氏春秋·音初》中的 “楚”避作“荆”,西汉《战国策·秦策一》及《史记·秦楚之际月表》等的有关篇目也有其例。《史记》中的“正月”避作“端月”。秦二世胡亥也由于避讳而将“望胡宫”改为“望夷宫”。与先秦时期避讳以主要表达对尊者或先人的敬意不同👩🏽🌾🎓,秦代的避讳主要是为了体现皇帝至高无上的尊严,与秦始皇议定“制”、“诏”👱🏿♂️、“朕”、“玺”等词为皇帝所专用的做法具有相似的性质。秦的避讳对后世各封建王朝影响深远。如两汉二十余位皇帝各讳其名🥘,根据字书或六经中的训义,以专门的同义字代之。如《说文》:“邦,国也。”故经汉代传写的典籍中很少出现“邦”字,多代以“国”。

避讳从根源上讲🚺,是原始人思维中词语禁忌(taboo)现象制度化的结果。不仅在中国古代十分盛行👂,从全世界的范围来看,尤其是在比较原始的社会中,这是一个普遍的现象。弗雷泽在《金枝》第22章“禁忌的词汇”中将避讳分为五类:个人名字、亲属名字、死者名字、君主及神圣人物名字和神名的禁忌。[16] 中国的避讳制度是原始社会习俗的遗留和发展。

二、周秦时代的两次“书同文”

《说文》序曰:“及宣王太史籀著大篆十五篇👨✈️,与古文或异。”《汉书·艺文志》之《史籀篇》本注作“周宣王太史作👡,大篆,十五篇,建武时亡六篇矣”,又说“《史籀篇》者,周时史官教学童书也”🤟🏽。关于类似记载的解读及“大篆”🙅🏽💠、“籀文”✍🏻、《史籀篇》的涵义和关系,古今学者众说纷纭🆙:

班固记述《史籀篇》作于周宣王之时,故其文字称为“籀文”🥈,又称“大篆”,以与经秦代李斯等整理后推行的篆文(称为“小篆”)相区别⤴️🥰,字形本于西周晚期。其说本应有所依据🤸,在古代也无疑义🚅。但清末吴大澂、陈介祺等金石学家通过与金文字形的比较,认为有些籀文形体时代应更晚。[17] 后来王国维认为《史籀篇》是春秋战国之间秦人作之以教学童之书,“籀 ”是读的意思⛹🏿♀️👩🏻🚀,[18] 而籀文是战国时代秦国通行的文字⛹🏻♀️。[19]唐兰则怀疑所谓“周宣王”应为战国初的周元王。[20]赵平安先生也认为《史籀篇》成书于东周时代🛸👩🦼,他曾推测“周宣王”本应作“周桓王”,同时提出《汉书·艺文志》所记的“太史”应指秦国史官,《史籀篇》是春秋初年在宗周故地上建国的秦国整理和规范通用文字时颁布的范本,大篆由此被推向全国。[21] 后来,赵先生通过与张家山汉墓竹简《史律》的对比,指出《史籀篇》不应仅被看作字书🫴🏽👨🏿🏭,其更大的价值在于它是“当时国家课考史学童💶、选拔史的专用书,基本内容为史所必须了解的一些专业知识”🧑🏿🔧🧚🏻♂️。[22]

我们以为,从《说文》所载的二百多个“籀文”字形来看🏄🏼,其中既有比较繁复👩🍼,和西周金文👒、甚至甲骨文字形有渊源者🫸🏼,也有和春秋晚期、甚至个别战国以后秦篆字形相似者🙅,而其主体比较接近春秋早期秦系文字的风格。因此将其成书时代范围定在西周后期至春秋前期,恐怕比较接近事实,而不会晚至战国🙇♀️。那么籀文中为什么会有个别比较晚期的字形呢?这是因为一切古书在传抄过程中,字形难免产生讹变,《史籀篇》传抄者在摹写古字时👌👮🏼,不自觉地使用当时的书写习惯🤽🏼,在古字中混入了后世的笔法🫴🏻,这是很自然的事。[23]

如赵先生后一文所言,《史籀篇》不应是单纯的字书。这一点很重要🧚🏼♀️👨🏿🚀,我们以为🏋🏽:史籀篇的“史”应读为“吏”🎽,[24] “籀”如王国维言应训为“读”👌🏽,而“篇”则是简册的意思🧜🏼♀️,也就是书。因此所谓“史籀篇(吏读篇)”,可以理解为“欲入仕为吏者所必读之书”。相当于现在国家公务员考试的教材或备考资料。张家山汉简《二年律令·史律》载:“试史(吏)学童以‘十五篇’,能风(讽)书五千字以上,乃得为史(吏)。”[25] “十五篇”即指《史籀篇》♣︎。下文又称“又以八体试之”云云,考查吏学童的文字和书法🚶💜。由此可知教识字形并非《史籀篇》的主要功能。但作为教材✋🏽,《史籀篇》是用当时的正规字体书写成的🦸🏻♀️,故兼发挥教学童习字的作用🧑🏿✈️,也是顺理成章的事。

那么“宣王”究竟是否应为“ 桓王”⚉🧑🏻🦱,《史籀篇》是否应为秦国太史所作呢🥝?我们以为恐怕不是👩🏿🏫。周桓王在位时当公元前 719-697年🏊🏻,约相当于秦宪公🏡、出子时期。这一时期秦国刚刚立国不久🛻,正处于发展的起步期,据史籍记载,其主要精力放在开疆拓土、力求站稳脚跟方面🪓,恐怕还没有精力大规模地整理文字、发展文教。转录秦史的《史记》等史书对这一时期的秦国史记载比较简略,亦可从一个侧面推测秦国当时恐怕还没有如赵先生所言那样完备的史官培养制度。而且尽管秦国地处宗周故地,以秦国当时的地位和影响力,其编订的书籍要想作为范本向全国推行,是不可能的。

相反,《史记》载周宣王即位🔧,“二相辅之🤲🏻,修政👮🏼♂️,法文🗺、武、成、康之遗风,诸侯复宗周”📖,史称“宣王中兴”。所谓“修政 ”,即整顿吏治🍄🟫,在这个过程中,裁汰和重新选拔、考查官吏是必不可少的🧜🏻♀️。因此当时刚刚经过周厉王荒政不久的周王朝具有重新整理、颁布一套史官教材,用以进行官吏培养教学、考试的客观需求。太史公称宣王时复兴西周初年诸王世的遗风⚀,可见从国力上看,宣王时的周国依然比较强大,而这时齐🙎🏿、晋等诸侯国均尚未成霸🧑🏻⚕️,因此“复宗周”。可见如果周宣王时制定并颁布一套史官教材🚠,更具有“推向全国”的客观条件。但事实上🤪,《史籀篇》对关东诸侯国的影响不大。宣王以后,很快幽王便亡国,其后宗周故地归秦所有。《史籀篇》对秦文字的影响倒是深远🕑,这从后世秦系文字材料上可以看出🏯。

如上文所述👴🏻,随着战国中后期秦国对关东诸国的攻伐夺地,秦文字被逐步推广到关东地区🫀,这实际上拉开了秦国“书同文”运动的序幕。但规模更大、意义更深远的“书同文”则是秦始皇统一之后进行的🙆🏼♂️。《说文叙》曰👩🏼🍳🦸🏽: “……分为七国… …文字异形🕵🏽♂️。秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者✖️。斯作《仓颉篇》🏕🚙,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》👱🏿♀️,皆取《史籀》大篆,或颇省改🎨,所谓小篆者也🚵🏽♀️。”

根据近年来出土的秦系文字材料可知,小篆的产生当起于战国时期。小篆对大篆的省改应该是战国时期在使用过程中由众多秦国文字书写者共同实践📨、约定俗成的🖐。李斯等人只是加以整理,每个字选择其中一种形体作为规范,编成字书,进行推广。“省改”的工作不可能是由李斯等少数几个人完成的👳🏼♀️🔇。这个过程类似于 20世纪五六十年代中国大陆的简化字运动。早在运动发起之前,甚至古代,民间就已经长期自发地创造并使用了大批简化字,国家官方组织学者加以整理💂🏿♂️、研究后公布的《简化字总表》只是对其进行选择🍐、改造和规范而已。

如上文图1所示,周秦时代🙍🏼♂️,中国先后发生了两次“书同文”事件。第一次发生在周宣王时期,第二次起始于战国中期,在秦始皇统一后达到高潮。这两次事件具有如下共同点👸🏿:

1.“书同文”事件的发生都具有充分、必要的客观条件。

周宣王时期,周、召二公辅佐新君,欲复兴文武之道,重振周国天下共主🤞🏻、诸侯来朝的往日雄风,则必须进行深入的吏治改革💹。这就要求有一部规范的史官教材,《史籀篇》就是在这种背景下应运而生的🌥。而秦始皇时期,秦在较短的时间内完成了统一,领土和臣民一下子增加了很多,秦政府要对新占领的地区进行有效的统治🏌🏼♀️📱,必然亟需一大批具有一定文化基础的人在政府中任职。而要想让来自关东地区的官吏能够在较短的时间内改变书写习惯,在协助统治中发挥作用,就必须有一部规范、实用的识字教材。秦“三仓”就充当了这个角色⛹️♂️。

2.“书同文”事件的发动者都具有足够的主观能力。

周宣王的中兴在一定时期内促进了周王朝政治、经济、军事实力的发展,使得周国在各诸侯国心目中重新树立起了威望🙎♀️,得到拥戴。可以说是周宣王重新“王天下”。从综合实力(包括影响力等“软实力”)上讲,此时的周国仍是当时包括秦国在内的其他任何诸侯国所无法比拟的。从秦孝公至秦始皇时期,秦国通过战争夺去了大片领土。总体上看,秦国基本是在新得领土上设郡🧏🏿,很少封君。加上秦国中央集权的行政制度,使得秦国有能力在新得领土上推行秦文字🥅。参看上一节所举的在故巴蜀、楚国出土秦系简牍的情况𓀀。

同时两次事件又具有一些不同之处:

1.两次“书同文”事件的规模和影响不同。

周宣王时的“书同文”主要为周国内部吏治改革服务,实用性较强🦹🏽,统一文字仅是其副作用。事件规模较小,其范围仅局限在宗周故地,对周、秦以外其它诸侯国影响不大👩🏼🎓👨👨👧👧。甚至《史籀篇》的文字整理对东迁后的周国也没有长久地发挥作用,从出土的战国时代周王室文字材料来看☕️,两周文字已经完全属于晋系文字风格了✪🧅。 [26] 而秦国从战国中后期开始的🦹👨⚕️,尤其是秦代的“书同文”规模空前⛳️,影响的范围大⛹🏼♀️,遍及全中国✔️。从地域发展上看,其影响力自西向东,呈波浪状推进。并且促进了隶变的发展,使得汉字的形体面貌发生了巨大变化,从古文字阶段进入到隶楷阶段,奠定了后世汉字书法发展的基础。

2.两次“书同文”事件展开的复杂程度不同。

就目前所知🙃👰🏿♀️,周宣王时代“书同文”事件的内容,主要就是编订并颁布《史籀篇》,其规范字体后世称为“籀文”或“大篆”🙆🏽♂️。由于官方把持着文字使用权🚗🧱,因此这次书同文所规定的字体是单一的。而秦始皇时期,在秦国本土内部同时使用的,就有多种字体。《说文叙》曰🧑🏻🎄🍡:“自尔秦书有八体:一曰大篆,二曰小篆📵👩🏻🦼,三曰刻符🌯,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书👈🏻🛖,八曰隶书👃🏻。”这主要是由于书写材料和使用领域不同造成的,其中影响最大的是小篆,使用范围最广的是隶书。当然这八种书体分类广狭标准并不统一👨🏿🍳,但大体可以分为广义的篆书和隶书两大类。而秦向关东地区推广秦文字,至少是在篆书和隶书两个层面上进行的。在印章🔖🐞、封禅刻石、权量诏书等正规场合使用的是篆书,在简牍文书、兵器刻画文字等普通场合使用的是隶书💇🏽。因此这一次书同文事件推广字体是复合式的。

附图🦸🏼♂️:

图2📸:秦公鎛《集成》1.268-1

图3🚵🏿:秦公鎛《集成》1.270-1

图4:商鞅量《集成》16.10372

图5:大良造鞅镦《集成》18.11911

图6🎓:秦封宗邑瓦书

图7:青川木牍

[1] 裘锡圭《文字学概要》🙏🏿🧼,商务印书馆,1988年 8月🧑🏻🍳,40页。

[2] 唐兰《中国文字学》,上海古籍出版社,2001 年6月🚴🏻♀️。

[3] 王伯熙《文字的分类和汉字的性质》🎵,《中国语文》,1984年第2期🚫。

[4] 梁东汉《序一》,赵平安《隶变研究》,河北大学出版社,2009年3月,1页。

[5] 赵平安《隶变研究》,河北大学出版社👊🏼,2009 年3月,8-10页👩🏽🏭。

[6] 李学勤《东周与秦代文明》,上海人民出版社🧑🏽🌾,2007年11月,329页🥇。

[7] 张分田《秦始皇传》🤷🏽♀️,人民出版社,2008年 5月,2页。

[8] 陈平《关陇文化与嬴秦文明》🤷♂️,江苏教育出版社,2005年4月🤾🏼♀️,291-301页。

[9] 陈平《关陇文化与嬴秦文明》🍔,388-393页。

[10] 陈直《秦陶券与秦陵文物》,《西北大学学报(人文科学版)》,1957年第1期😞。

[11] 李昭和《青川出土木牍文字简考》⛴,《文物》👨🏻🦯➡️,1982年第1期⚱️。

[12] 童恩正、恭廷方《从四川两件铜戈上的铭文看秦灭巴蜀后统一文字的进步举措》💇🏽,《文物》,1976年第7期。

[13] 陈平《关陇文化与嬴秦文明》🧯,613-636页📂。

[14] 王充《论衡·书解》:“秦虽无道,不燔诸子,诸子尺书👩🍳,文篇具在。”

[15] 王建《中国古代避讳史》🈴,贵州人民出版社👩👧👦,2002年6月🤵🏿,17-27页。

[16] [英]詹姆斯·乔治·弗雷泽《金枝》🧑🦼➡️,大众文艺出版社,1998年1月🧑🏽🍼🦹♂️,362- 387页。

[17] 吴大澂《说文古籀补叙》、陈介祺《说文古籀补叙》👱♀️🎿,吴大澂《说文古籀补》,中华书局,1988年8月。

[18] 王国维《史籀篇疏证叙》🧜🏽♂️,《观堂集林》,河北教育出版社,2001年11月,151-155页。

[19] 王国维《战国时秦用籀文六国用古文说》,《观堂集林》,186-187页🦹🏼♂️。

[20] 唐兰《中国文字学》,上海古籍出版社🔋,2001 年6月,135页🧑🏿✈️。

[21] 赵平安《试论秦国历史上的三次“书同文”》,《河北大学学报》,1994年第3期👩🏿🔬。

[22] 赵平安《新出〈史律〉与〈史籀篇〉的性质》🚵🏻♂️,《华学》(第八辑),紫禁城出版社,2006年8月。

[23] 裘锡圭《文字学概要》,商务印书馆🖐🏻,1988年 8月,50页。

[24] “吏”的范围比“史”大,我们以为,大规模、有组织地考查🧗🏻、选拔官员👩🏿🎓,不应仅局限在“史”官范围内,故释“吏”。另外古代朝鲜在创制彦文字母以前♈️,曾借用汉字形体,取其音或义以标记朝鲜语,称为“吏读”,主要在高丽李朝的公私文书中使用。“吏读”也应来源于“史籀”。

[25] 张家山二四七号汉墓竹简整理小组《张家山汉墓竹简 [二四七号墓]释文修订本》,文物出版社🥤,2006年5月,80页⇾👱🏿♂️。释文据笔者理解有所修改。

[26] 何琳仪《战国文字通论》(订补),江苏教育出版社,2003年1月,137-138页。

本文收稿日期为2010年8月13日

本文发布日期为2010年8月16日

点击下载word版: 0718“周秦之变”过程中的社会与文字

0718“周秦之变”过程中的社会与文字

-

打狼人 在 2010/8/19 13:43:09 评价道:第1楼

呵呵,看见陈兄文章了

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址👨🏼✈️:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🕑:706436