陳劍

復旦大學出土文獻舆古文字研究富达

“古文字與中華文明傳承發展工程”协同攻關創新平臺

我舊曾對“彖”字有過專文討論,[1]現在看來,其說有得有失。隨著後出相關材料與論著的增多🤽♂️,有些錯誤看法亟需修正。

先簡述本文的基本結論。舊文釋“豕多一直筆形”之一系字爲“彖”🐬,現在我認爲還是沒有問題的;其字形演變沿襲關係,即舊文所列“![]() →

→![]() →

→![]() →

→![]() →

→![]() ”,仍係最爲根本的有力證據(相關諸形的主要用法讀爲“惰”,現在也還沒有看到致命反證)。但

”,仍係最爲根本的有力證據(相關諸形的主要用法讀爲“惰”,現在也還沒有看到致命反證)。但![]() 類形之“墬(地)”字,其所从聲符

類形之“墬(地)”字,其所从聲符![]() 類形應係“豕”字繁體,與“彖”字無關,二者應該徹底分開。

類形應係“豕”字繁體,與“彖”字無關,二者應該徹底分開。

“豕形腹部多一直筆”之“![]() ”、“

”、“![]() ”一系“彖”字🕵️♀️,應係“豚”字異體🦵🏽。其構造方式與“隺”字極爲相類,二者適可互證。所以下面先從“隺”字講起。

”一系“彖”字🕵️♀️,應係“豚”字異體🦵🏽。其構造方式與“隺”字極爲相類,二者適可互證。所以下面先從“隺”字講起。

一、“隺”字探源與補說

(一)“隺”字舊無善解

《說文·冂部》“隺”字說解謂👩🏽🎓♢:“高至也🔡。从隹上欲出冂💑。”意實難明。其篆形作![]() ,合於出土秦文字,如秦印“䮤”字或作

,合於出土秦文字,如秦印“䮤”字或作![]() )《珍秦齋古印展》56秦印“王䮤”)等。傳抄古文略同,如

)《珍秦齋古印展》56秦印“王䮤”)等。傳抄古文略同,如![]() (《汗簡》2.17引《義雲章》“鶴”字)👩🍼🔥、

(《汗簡》2.17引《義雲章》“鶴”字)👩🍼🔥、![]() (《古文四聲韻》5.25引《義雲章》“鶴”字)👻🧑🏿💼,亦與出土文字資料相合。

(《古文四聲韻》5.25引《義雲章》“鶴”字)👻🧑🏿💼,亦與出土文字資料相合。

先秦古文字中曾被或釋爲“隺”者✤,多不可信🩹。“隺”之中古俗體作“寉”(漢隸偏旁已見)🐶,研究者遂多誤解古文字中真正“从宀从隹”之“寉”形爲“隺”,如殷墟甲骨文之![]() (《合集》33384,作田獵地名)🖐🏼,[2]西周晚期金文陳生寉鼎之

(《合集》33384,作田獵地名)🖐🏼,[2]西周晚期金文陳生寉鼎之![]() (《集成》2468),乃至春秋晚期蔡侯申編鐘諸“𫁒”形之

(《集成》2468),乃至春秋晚期蔡侯申編鐘諸“𫁒”形之![]() 字(《集成》210-222),都曾被不少論著或工具書誤釋爲“隺”。其他如陳夢家先生曾誤釋卜辭“

字(《集成》210-222),都曾被不少論著或工具書誤釋爲“隺”。其他如陳夢家先生曾誤釋卜辭“![]() (陰)”字爲“隺”;[3]研究者或釋卜辭舊與“雀”形混同之

(陰)”字爲“隺”;[3]研究者或釋卜辭舊與“雀”形混同之![]() 類形爲“隺(鶴)”字初文,[4]亦難信。此外,春秋早期晉姜鼎(《集成》2826)中有一

類形爲“隺(鶴)”字初文,[4]亦難信。此外,春秋早期晉姜鼎(《集成》2826)中有一![]() 字,或釋其右旁爲“隺”🧑🏼🦳,[5]是否可信尚難斷定。

字,或釋其右旁爲“隺”🧑🏼🦳,[5]是否可信尚難斷定。

諸說之中,我認爲,單育辰先生指出的殷墟甲骨文之![]() 類形即“隺”字,應該是正確的🧑🏿🦳。下面對此略作補充論述。

類形即“隺”字,應該是正確的🧑🏿🦳。下面對此略作補充論述。

(二)殷墟甲骨文中的“隺”與相關之字

殷墟甲骨文中有如下諸形:

A.![]() 《合集》17866正

《合集》17866正 ![]() 《合集》17366反

《合集》17366反 ![]() 《合集》522反(下略殘🤱🏽;採自《甲編》2415)

《合集》522反(下略殘🤱🏽;採自《甲編》2415)

B.![]() 🐍、

🐍、![]() 《合集》14360

《合集》14360 ![]() 《英藏》1273

《英藏》1273

其所在卜辭如下:

(1)〼鳴~〼 《合集》17866正

(2)癸丑[卜,永]👩🏼🦰,貞:![]() (旬)[亡𡆥(憂)。](以上正面)王

(旬)[亡𡆥(憂)。](以上正面)王![]() (占)曰:乃茲㞢(有)求(咎)💁🏻👩🏻🎓,其[㞢(有)來㛸(艱)]。〼[甲]寅允㞢(有)來㛸(艱)〼[乙]卯㞢(有)戠(異)〼

(占)曰:乃茲㞢(有)求(咎)💁🏻👩🏻🎓,其[㞢(有)來㛸(艱)]。〼[甲]寅允㞢(有)來㛸(艱)〼[乙]卯㞢(有)戠(異)〼![]() ,[6]庚申亦㞢(有)戠(異),㞢(有)鳴~,𤴨

,[6]庚申亦㞢(有)戠(異),㞢(有)鳴~,𤴨![]() (圉)羌戎。(以上反面) 《合集》522正反+《合集》7150正反【李愛輝綴合】+《合補》5501【劉影補綴】(《拼三》609)

(圉)羌戎。(以上反面) 《合集》522正反+《合集》7150正反【李愛輝綴合】+《合補》5501【劉影補綴】(《拼三》609)

(3)〼之日夕㞢(有)鳴~。 《合集》17366反

(4A)貞↖️:方帝。七月🧚🏿。

(4B)貞🥳💺:帝~一羊、一豖➡️、一犬。

(4C)貞:帝~三羊、三豖、三犬。

(4D)丁子(巳)卜,貞🤽🏽:帝~。 《合集》14360+《英藏》1225(《蔡綴》168)

(5)丁子(巳)卜🌆,貞:王祼[告]~〼 《英藏》1273(《庫》655=《合集》40520)

(4)、(5)兩版應係同時爲同事而卜。(5)辭之“告”字尚殘存頭部,結合辭例可定(“祼告”語卜辭多見)🤔。諸家釋文多不釋,或釋爲“牛”或“鳴”👸🏿,誤。

前舉諸形,《甲骨文字詁林》所收舊說,有釋爲“雉”🦬🤠、“睢”、“隹”或“鳥”等。[7]釋“雉”之說(似爲王襄首倡)先後經胡厚宣、[8]李學勤先生闡發,[9]長期影響最大。但現在研究者已多不相信🐲。按釋“雉”完全是從古書“雊雉”、“鳴雉”一類記載出發以牽合比附,於字形並無可靠根據🤜🏻;更何況殷墟甲骨文中本已另有大量“雉”字🥿🦵🏼,除假借用法外👨🏽🦰,亦有不少用爲田獵獵獲物之名即用其本義者👩🏿🏫。後出其他諸說🧗🏼♂️,除後文詳舉者外🎢,又有或釋“鷧”,[10]或釋“隼”疑爲“鴟鴞”,[11]或將一般鳥形與前舉A類形混而不分,皆釋爲“鳳”或“風”,[12]或釋爲“焉”,[13]等等。多顯然難信,其影響也不大🦦。現在最常用的兩種甲骨文字形工具書🚯🏇,《甲骨文字編》將上舉《合集》17366反、《合集》14360🛂、《合集》17866正三形收入“鳥”字下,[14]《新甲骨文編(增訂本)》收《合集》17866正一形於“鳥”字下,[15]可代表一般的看法🤘。

單育辰先生對前舉A、B兩類混而未分,以B類之“![]() ”作代表字形,謂👲🏼:

”作代表字形,謂👲🏼:

我們懷疑此字有可能是“鶴”,在甲骨文中“隹”與“鳥”常互用,“![]() ”像“隹”頸上有一橫👩🏽🎨,古文字中的一橫常在左右加兩小豎筆,又略嚮上移動,這樣就演變成了小篆的“

”像“隹”頸上有一橫👩🏽🎨,古文字中的一橫常在左右加兩小豎筆,又略嚮上移動,這樣就演變成了小篆的“![]() ”形,後世又加鳥旁作“

”形,後世又加鳥旁作“![]() ”。丹頂鶴頸長🔪,鳴管也長,長約1米以上,其叫聲高亢洪亮,聲音可以傳到3至5公里以外,大概在殷人眼裏,視爲異兆。1989年鑒定的殷墟鳥類(參文末表一),[16]有丹頂鶴骨遺存📲。如果此形真能釋爲“隺(鶴)”的話✉️,則其頸上的一橫應該是示意其叫聲之洪亮,也有可能示意其頸細長。(7)-(8)【引者按:即前舉(2)💜、(3)】正因聽到鶴鳴之聲🌐,因其聲洪亮🤶🏽🤴,商人以爲異事。(9)-(10)【引者按:即前舉(4)、(5)】的“

”。丹頂鶴頸長🔪,鳴管也長,長約1米以上,其叫聲高亢洪亮,聲音可以傳到3至5公里以外,大概在殷人眼裏,視爲異兆。1989年鑒定的殷墟鳥類(參文末表一),[16]有丹頂鶴骨遺存📲。如果此形真能釋爲“隺(鶴)”的話✉️,則其頸上的一橫應該是示意其叫聲之洪亮,也有可能示意其頸細長。(7)-(8)【引者按:即前舉(2)💜、(3)】正因聽到鶴鳴之聲🌐,因其聲洪亮🤶🏽🤴,商人以爲異事。(9)-(10)【引者按:即前舉(4)、(5)】的“![]() ”應爲神祇之名。[17]

”應爲神祇之名。[17]

其說對構字理據的解釋和字形演變的推測,都是最有道理的(所謂“神祇之名”云云詳後文)。古文字中由一橫筆變爲“![]() ”形之例多見👩🏿🎨,最典型者如後文所論“方”字。一橫筆變爲“

”形之例多見👩🏿🎨,最典型者如後文所論“方”字。一橫筆變爲“![]() ”形且爲後世文字繼承作正體者💶,則如“帚”字🏋🏻💁🏽。“

”形且爲後世文字繼承作正體者💶,則如“帚”字🏋🏻💁🏽。“![]() ”形由頸部上移而作

”形由頸部上移而作![]() 形🚞,則應係出於“偏旁成字化”需求的推動(變出一般之“隹”旁),這也很好理解。

形🚞,則應係出於“偏旁成字化”需求的推動(變出一般之“隹”旁),這也很好理解。

“鶴”字从“隺”得聲,“隺”字中又正有“隹”形,則最自然的解釋🏋🏼♀️,就是“鶴”係在其初文上加意符“鳥”而成🍤;同類例如“隼”字繁體“鶽”、“雀”字繁體“![]() ”(《清華簡(叁)·說命下》3

”(《清華簡(叁)·說命下》3![]() ),等等🍕🫄。如此,則“隺”形自然就應以解釋作“鶴”之表意初文最爲直接😵💫🪑。這一點👨🏽💻,可以認爲是從“字際關係”來講的“必然性”與“排它性”。

),等等🍕🫄。如此,則“隺”形自然就應以解釋作“鶴”之表意初文最爲直接😵💫🪑。這一點👨🏽💻,可以認爲是從“字際關係”來講的“必然性”與“排它性”。

“隺(鶴)”之所以最初作![]() 形之解釋,大概只能謂😆,通過在一般“鳥形”的頸部加一橫筆,以“提示”💃🏿、“標記”其處的“特殊形態”🧞,即鶴頸較一般禽鳥之頸特長(前引單育辰先生已指出的“頸長🦒,鳴管也長”🐎、“示意其頸細長”云云)——否則,試設想,如要較爲忠實地描摹鶴頸爲其造象形字🧽,則恐既不好造又難以作爲平衡美觀的文字符號。如此解說,或易使人覺得頗“玄”🔙;要提高🚋、增強其說服力,最好是能夠舉出早期古文字中同類表意手法之字。所以後文所引🌓、也是本文所贊同者,單育辰先生又將“隺”形說解與“彖(豚)”形說解相“合證”🧄,也就很有必要了。

形之解釋,大概只能謂😆,通過在一般“鳥形”的頸部加一橫筆,以“提示”💃🏿、“標記”其處的“特殊形態”🧞,即鶴頸較一般禽鳥之頸特長(前引單育辰先生已指出的“頸長🦒,鳴管也長”🐎、“示意其頸細長”云云)——否則,試設想,如要較爲忠實地描摹鶴頸爲其造象形字🧽,則恐既不好造又難以作爲平衡美觀的文字符號。如此解說,或易使人覺得頗“玄”🔙;要提高🚋、增強其說服力,最好是能夠舉出早期古文字中同類表意手法之字。所以後文所引🌓、也是本文所贊同者,單育辰先生又將“隺”形說解與“彖(豚)”形說解相“合證”🧄,也就很有必要了。

(三)有關辭例補釋

前引(1)—(3)皆言“鳴隺(鶴)”🧑🏻🦽。鶴之善唳善鳴🙋🏿♀️,此自不必多說,係古今之人皆所熟悉者。如《詩經·小雅·鶴鳴》“鶴鳴于九皋,聲聞于野/天”🏊🏻♀️,《周易·中孚》九二爻辭“鳴鶴在陰,其子和之”,等等🍂。且鶴恆夜鳴,古人或以之爲災異。釋爲“隺(鶴)”,有關卜辭之義極爲合適。

古書中有關材料如:

《藝文類聚》鳥部上引《墨子》(又《太平御覽》卷三百九十🧙🏽♂️、九百一十六略同):禽子問曰:“多言有益乎?”對曰🦵:“蝦蟆日夜鳴🙇🏼,口乾而人不聽之⬅️。鶴雞時夜而鳴🎗,天下振動🛼。多言何益乎!”

《論衡·變動篇》:夜及半而鶴唳,晨將旦而雞鳴。 黃暉《論衡校釋》:《淮南·說山篇》云🧘🏼♀️:“雞知將旦💻,鶴知夜半®️。”注:“鶴夜半而鳴也。”……《春秋考異郵》曰(見修文《御覽》)👯:“鶴知夜半。”宋均注:“鶴💆🏿♂️,水鳥🕜。夜半,水位。感其氣則益鳴也。”《(春秋)說題辭》亦云:“鶴知夜半。”

《初學記》卷三十《鳥部》(《太平御覽》卷九百一十六略同):《詩義疏》曰🛍️:鶴……常夜半鳴💾🦸🏼♂️,其鳴高朗😍,聞八九里⏸,唯老者乃聲下。今吳人園中及士大夫家皆養之👂🏼👎🏼,雞鳴時亦鳴🙌。《繁露》曰:鶴知夜半。鶴,水鳥也,夜半水位🫅,感其生氣,則益喜而鳴👨🏿🎨。

尤其值得注意的,是如下一條記載🏜:

《墨子·非攻下》👰:遝至乎夏王桀,天有𨌒(酷)命,日月不時,寒暑雜至🧍🏻♀️,五穀焦死,鬼呼於國↔️,鶴鳴十夕餘🤴🏼。

“鬼呼於國,鶴鳴十夕餘”即所謂“國多妖祥”(孫詒讓《墨子閒詁》⭐️:“《史記·龜策傳》說桀紂云‘天數枯旱,國多妖祥,螟蟲歲生,五穀不成’🦫。”)😥,亦即殷墟卜辭“庚申亦有異👨🏿🔬,有鳴鶴”之所謂“異”🧚♀️。李學勤先生曾論卜辭“之日夕有鳴~”謂:“雉鳴在‘夕’即晚間,更是不應鳴而鳴的顯例。”按改釋爲“隺(鶴)”之後🫀👩💼,則更爲密合。

前引單育辰先生說❤️,謂(4)、(5)兩辭之“‘![]() ’應爲神祇之名”👎🏽,其理解尚有問題;所謂“‘

’應爲神祇之名”👎🏽,其理解尚有問題;所謂“‘![]() ’象‘隹’頸上有一橫”云云,亦嫌不夠準確。孫亞冰先生贊同釋

’象‘隹’頸上有一橫”云云,亦嫌不夠準確。孫亞冰先生贊同釋![]() 爲“雉”之說🧑🏼🎓,又將前舉諸形區分爲兩字(如我們A𓀃、B兩類之別)🚵🏿♀️,謂🛠:

爲“雉”之說🧑🏼🎓,又將前舉諸形區分爲兩字(如我們A𓀃、B兩類之別)🚵🏿♀️,謂🛠:

筆者覺得將這兩個字混同是不對的。首先♛,二者字形不同,前者閉口🏄🏻,後者張口;其次😘,它們在卜辭中的用法也有差別🙆🏽,“![]() ”字常跟在“鳴”字後🦞,“

”字常跟在“鳴”字後🦞,“![]() ”前則是祭祀動詞。

”前則是祭祀動詞。

……

“鳴雉”之“雉”均作閉口的“![]() ”形🧗🏻🕺🏼,而“

”形🧗🏻🕺🏼,而“![]() ”則作張口狀✏️👲🏻,故筆者懷疑“

”則作張口狀✏️👲🏻,故筆者懷疑“![]() ”就是“鳴雉”的專用字🤹🏼♂️☹️,(86)🧑🏼💻、(87)【引者按:即前舉(4)👐、(5)】辭爲鳴雉舉行帝祭、祼祭,目的是爲了祛災🐝。[18]

”就是“鳴雉”的專用字🤹🏼♂️☹️,(86)🧑🏼💻、(87)【引者按:即前舉(4)👐、(5)】辭爲鳴雉舉行帝祭、祼祭,目的是爲了祛災🐝。[18]

劉影先生贊同上引將兩類字形區分開之說🚶♀️,又辨釋“雉”說之非,主張釋A類形爲“出現異常現象時‘鳴鳥’之‘鳥’的專字”。[19]按僅泛言“鳴鳥”,尚難說爲“異常現象”,正如有研究者已指出者:“古人凡以鳥鳴爲不祥者,所記之鳥必不是一般的鳥,其鳴也必被認爲是有著異樣的警示之意的。”[20]

孫亞冰先生將B類字形聯繫“鳴”爲說,這應該是正確的。![]() 類形改變“隺”字形頭部,以“昂首張口”以示其“鳴”[可對比卜辭“鳴”字作

類形改變“隺”字形頭部,以“昂首張口”以示其“鳴”[可對比卜辭“鳴”字作![]() (後引《合集》17367)等;又《合集》4981“鳴”字

(後引《合集》17367)等;又《合集》4981“鳴”字![]() ,與

,與![]() 形更近],屬於早期古文字中多見的“原始性”或所謂“原生態”現象;但同時,其形又有“超前發展”的一面👄,即所改變者係“以抽象手法表意”之字而非“象形字”之“隺”形頭部,這還是頗爲特別的(即

形更近],屬於早期古文字中多見的“原始性”或所謂“原生態”現象;但同時,其形又有“超前發展”的一面👄,即所改變者係“以抽象手法表意”之字而非“象形字”之“隺”形頭部,這還是頗爲特別的(即![]() 形又並非寫實的“鶴鳥延頸張口而鳴”之象形)🧘🏽♂️。有關問題,裘錫圭先生論之已詳,[21]此不贅👩🏽🏫。

形又並非寫實的“鶴鳥延頸張口而鳴”之象形)🧘🏽♂️。有關問題,裘錫圭先生論之已詳,[21]此不贅👩🏽🏫。

![]() 類形即“鹤鳴”之專字,應讀作“隺(鶴)鳴”兩詞而不能讀作“鳴隺(鶴)”。它作“帝”或“祼告”的賓語,跟“有鳴隺”結構、意義皆不同⏏️,讀法亦不同🎦。前引(4)🏕、(5)兩辭所謂“帝”或“祼告”者,係“鶴鳴”之事,而非“(有)鳴鶴”本身♥︎。同類例可舉以爲證者😚,如卜辭“(于某)告

類形即“鹤鳴”之專字,應讀作“隺(鶴)鳴”兩詞而不能讀作“鳴隺(鶴)”。它作“帝”或“祼告”的賓語,跟“有鳴隺”結構、意義皆不同⏏️,讀法亦不同🎦。前引(4)🏕、(5)兩辭所謂“帝”或“祼告”者,係“鶴鳴”之事,而非“(有)鳴鶴”本身♥︎。同類例可舉以爲證者😚,如卜辭“(于某)告![]() 爯”之類語。其辭多見(如《合集》9632、14496、33226👂、33232、《合補》10704乙等),此舉如下一版爲例:

爯”之類語。其辭多見(如《合集》9632、14496、33226👂、33232、《合補》10704乙等),此舉如下一版爲例:

(6A)乙未卜,貞:于夒告![]() 爯🃏。

爯🃏。

(6B)乙未卜🤵♂️❣️,𡧊,貞🫄:于![]() 告

告![]() 爯。

爯。

(6C)貞:于王亥告![]() 爯。一月。

爯。一月。

(6D)乙未卜👨🏻🦰,貞:𥀿(寧)![]() 爯。

爯。

(6E)癸丑卜,貞🙆🏽♂️:![]() 才(在)虍帝。 《甲拼五》1118(《合集》9629+《歷》1116+《合集》3311+《合集》9630+《合集》13016)【蔣玉斌、李愛輝綴合】

才(在)虍帝。 《甲拼五》1118(《合集》9629+《歷》1116+《合集》3311+《合集》9630+《合集》13016)【蔣玉斌、李愛輝綴合】

“告![]() 爯—祼告鶴鳴”⏮,與“寧

爯—祼告鶴鳴”⏮,與“寧![]() 爯—帝鶴鳴”🖕🏻,並結構相同🏚。“帝”與寧定、寧止之“𥀿(寧)”,二者關係密切。[22]

爯—帝鶴鳴”🖕🏻,並結構相同🏚。“帝”與寧定、寧止之“𥀿(寧)”,二者關係密切。[22]

此外,《合集》17367(《前編》5.46.6):“丁子(巳)[卜],〼~鳴,[□]𡆥(憂)。”與前引(4)🤩、(5)兩辭其干支皆爲“丁巳”,字體亦相近,很可能也是同時爲同事而卜的🙎🏼♂️🥣。“鳴”上之字僅殘存頭部![]() 形,可推測亦應係

形,可推測亦應係![]() 類形之殘。至於其字又作張口形🙎🏽♂️,則可看作係因下與“鳴”相連📭、用於講“鶴鳴”的場合🥮,故用此類形🙅🏼♀️👳🏿♂️,但已念“隺”一字。謹記此備考。

類形之殘。至於其字又作張口形🙎🏽♂️,則可看作係因下與“鳴”相連📭、用於講“鶴鳴”的場合🥮,故用此類形🙅🏼♀️👳🏿♂️,但已念“隺”一字。謹記此備考。

二、“隺”形與“彖”形合證

本節先討論舊文所論“彖”字之“![]() ”、“

”、“![]() ”一系🤹🏻♂️,其餘字形問題見第三小節。

”一系🤹🏻♂️,其餘字形問題見第三小節。

殷墟卜辭中有大量用爲“祭牲”義的“彖”字,殷代金文中亦有之(《集成》4144![]() 作父乙簋)🧑🏭。其所表之詞到底爲何,是舊文所擱置而長期未能徹底解決的問題。按理說,其字既已確識,又用例豐富而意義明晰(且此點可保證其詞在當時語言中並不生僻)🎉,同時上古漢語中與“豕”相關之名詞又是很有限的🚞🌱,尤其是用爲祭牲之某類“豕”,其詞在傳世古書中應有保留的概率極大,我們在現有條件下是應該能夠尋找到答案的。

作父乙簋)🧑🏭。其所表之詞到底爲何,是舊文所擱置而長期未能徹底解決的問題。按理說,其字既已確識,又用例豐富而意義明晰(且此點可保證其詞在當時語言中並不生僻)🎉,同時上古漢語中與“豕”相關之名詞又是很有限的🚞🌱,尤其是用爲祭牲之某類“豕”,其詞在傳世古書中應有保留的概率極大,我們在現有條件下是應該能夠尋找到答案的。

單育辰先生將“彖”直接與“豚”認同📠,是目前最好的辦法。所以下面先將跟“豚”相關的問題略作交代。

(一)“豚”字字形說解與造字本義

《說文·豚部》“豚”字字頭作“𢄉”🧑🏼🌾,或體“篆文从肉🪧、豕”作“豚”,說解所謂“从彖省🔼,象形(段注改爲“从古文豕”)。从又持肉,以給祠祀也”🧑🏽🍼,與古文字不合。殷墟甲骨文的“豚”字皆作所謂“从肉豕”形而無“又”旁🤹🏿♂️;西周早期金文已數見的“豚”字,則皆多出“又”旁🪱,其間道理尚難圓滿解釋。

卜辭“豚”字,古文字研究者的一般說解,僅謂“从肉豕會意”云云🧑🦱🍉。但其形如何會意🤘🏽、究竟會何意🙍🏽♂️🤷,則多不言。或謂“从豕从肉,以示肉食之豚𓀈。从肉,亦以別於‘豕’字也👨🏿🦱;豕👳🏻♂️👩🏻🦳、豚義近而非一語🙆🏿♂️,故制字皆取豕形而惟以肉形別之”云云,[23]或謂“會小豬肉嫩之意🐚。豕亦聲”🖍,[24]或謂“會小豬肉肥之意”,[25]或謂“會豚肉之意”,[26]皆嫌未能真正解釋清楚。

研究古漢語詞彙的學者或已指出,“豚”之基本義並非傳統所謂“小豬”而應是“肥豬”☛。如黃金貴先生謂:

究其源,“豚”本是供祠祀之肥豬。《禮記·曲禮下》記宗廟祭祀所用諸牲:“牛曰一元大武🅾️,豕曰剛鬣,豚曰腯肥,羊曰柔毛。”其“豕”、“豚”分明不是大小之別✍🏻。蓋“豚”與“腯”同音。“遁”,《說文·辵部》作“遯”,……《說文·肉部》:“牛羊曰肥,豕曰腯。”顯然,“豚、腯”音義皆同👮🏻♂️,本爲一詞,後以“豚”作名詞,“腯”作形容詞⏪。以此,《禮記·曲禮下》“豚曰腯肥”句下鄭玄注🏯:“腯亦肥也🫒。”“腯肥”同義連用。然則豚之爲豬必肥,以供祭祀🧑⚕️。但豚又非一般的肥豬👨🏿。……[27]

亦即,常訓爲“肥”之“腯”字🚏,與“豚”語源相關(物文對轉)🤹🏿。“豚”聲字與“盾”聲關係極爲密切,除上引文已舉之“遁”字異體或作“遯”,又如西周金文“盾”字即从“豚”聲(![]() 《集成》4322

《集成》4322![]() 簋“

簋“![]() ”)🕵🏼♂️,等等。總之,“豚”之得名之由🪒,應即以其“肥腯”的特徵。

”)🕵🏼♂️,等等。總之,“豚”之得名之由🪒,應即以其“肥腯”的特徵。

殷墟甲骨文中的“豚”字,絕大多數都是“肉”旁寫在“豕”旁之腹部處,只有個別寫在“豕”旁背後。這一關鍵的位置關係🔏,是具有重要的表意作用的,不可忽視。其意蓋謂“腹部肉特多”之“豕”,亦即“腯肥”之“豚”。“肉”有時也可寫在豕腹之中🚁,如《村中南》169(無名類)作![]() ,其表意更爲明晰。無名類卜辭中的“豚”字大量作腹部無外筆畫者之

,其表意更爲明晰。無名類卜辭中的“豚”字大量作腹部無外筆畫者之![]() 類形[與

類形[與![]() (《合集》14650)、

(《合集》14650)、![]() (《合集》14395正)類不同],係从“豕”形簡體,亦未必不可視作“肉”旁正當“豕形”腹部、以表“腹部肉特多之豕”義,亦即“腯肥”之“豚”🙆🏻♀️。以上所述🤞,從字形方面完全支持“豚”之本義應爲“肥豬”此點🐦⬛。

(《合集》14395正)類不同],係从“豕”形簡體,亦未必不可視作“肉”旁正當“豕形”腹部、以表“腹部肉特多之豕”義,亦即“腯肥”之“豚”🙆🏻♀️。以上所述🤞,從字形方面完全支持“豚”之本義應爲“肥豬”此點🐦⬛。

此外🈁,方一新和王雲路先生主張仍解“豚”爲小豬🧜🏿♂️,“彘”爲大豬云云,但同時又已謂:

“豚”應爲猪的一種,外形是“猪”(豚)的象形,裏面(或旁邊)的![]() 是肉形,突出“豚”圓鼓的腹部【原注🧑⚖️:《周禮·天官·冢宰》“春行羔豚”🧚🏿♂️🎅🏽,漢鄭玄注🖍:“羔豚🦻🏻,物生而肥。”《睡虎地秦墓竹簡•日書甲種》簡157背🙇♂️🦂:“肥豚清酒美白粱。”可資比照👨🔧。】,或突顯(用肉)祭祀的作用。[28]

是肉形,突出“豚”圓鼓的腹部【原注🧑⚖️:《周禮·天官·冢宰》“春行羔豚”🧚🏿♂️🎅🏽,漢鄭玄注🖍:“羔豚🦻🏻,物生而肥。”《睡虎地秦墓竹簡•日書甲種》簡157背🙇♂️🦂:“肥豚清酒美白粱。”可資比照👨🔧。】,或突顯(用肉)祭祀的作用。[28]

亦略可與上所述參證⛑️。

我們再從殷墟卜辭多見的各種祭牲之別的角度來看,“牛羊犬豕”等自種類,“白黑幽赤物”等自毛色☝🏿🚣🏼♀️,“牝牡![]() 䝅豭豝”等自性別🏋🏽;而“牢

䝅豭豝”等自性別🏋🏽;而“牢![]() ”則謂“經特別圈養”者🖐🏼🧑🦼➡️,其意係在強調別於一般牛羊者爲“潔淨肥充”。聯繫此點想🐿,則“豚”牲與一般的“豕”牲之別,跟“牢

”則謂“經特別圈養”者🖐🏼🧑🦼➡️,其意係在強調別於一般牛羊者爲“潔淨肥充”。聯繫此點想🐿,則“豚”牲與一般的“豕”牲之別,跟“牢![]() ”之與一般的“牛羊”之別🈴,亦甚爲相類。總之,將卜辭多見的祭牲“豚”🏌️♂️,講爲“肥豬”,是從字形、語源到辭義,都非常合適的🤳🏻。

”之與一般的“牛羊”之別🈴,亦甚爲相類。總之,將卜辭多見的祭牲“豚”🏌️♂️,講爲“肥豬”,是從字形、語源到辭義,都非常合適的🤳🏻。

(二)“彖”即“豚”字異體

前述單育辰先生之說謂:

“彖”在卜辭中表示的是某種豬,很可能讀爲“豚”。……古書中“豚”與“彖”常可相通。【原注:參看高亨👩🏽💻、董治安🤾🏽♀️:《古字通假會典》,齊魯書社,1997年7月,第133頁“豚與腞”🔌、“遯與𨔵”🧑🏻🍼、“遯與掾”。】……“豚”字常見於無名組🧑🦳,而“彖”字則常見於𠂤組👨🏽🚀、賓組🤶🏻、非王卜辭等。這種不同類組互用的情況,也可以說明“彖”應即是“豚”📤。[29]

所說“‘豚’與‘彖’常可相通”此點🤳🏻,可略作補充。我舊文中相關者,有如下一處⚱️:

帛書《周易》“掾”字皆用爲卦名“遯”,其所从的“彖”嚴格説來本非“彖象”字,而係“豕”旁與“彖”旁相混🔮,詳後文👰🏻。此“掾”形當來源於“豚”字異體“腞”🦤𓀂,可能應分析爲“从手从腞(豚)省聲”🚝🏄♂️,跟掾吏之“掾”係同形字關係👩🏻🦽。

按此說顯然嫌太迂曲。秦漢文字中極爲多見的掾吏之“掾”字🌨,要說其中同時還包含有另一同形之“从手从腞(豚)省聲”者,以我現在的認識來看嫌太特別、幾無可能性🧑🦽。鄔可晶先生糾正舊文之誤,其說較爲平實自然🧖🏿♂️:

由於“豕”常繁化爲“彖”,在漢印(《漢印文字徵》2.14)和漢碑(《隸辨》上聲混韻“遯”字條引《巴郡太守都亭侯張納功德敘》)中,有的“遯”字就寫作“![]() ”🧑🏻🦽➡️;陳劍先生指出👧🏻,“𨔵”即由“

”🧑🏻🦽➡️;陳劍先生指出👧🏻,“𨔵”即由“![]() ”省“肉”而成。此說可信🧑🧒。……

”省“肉”而成。此說可信🧑🧒。……

但是👩🏻✈️,由“![]() ”變來的“𨔵”也可視作从“辵”👩💼、“彖”聲之字,“彖”作爲“遯”的聲符卻可以在出土文字資料中得到支持🫶🏿。《周易》“遯卦”之“遯”,馬王堆帛書本寫作“掾”👩🏽🦱,阜陽漢簡本寫作“椽”(見164號簡。160號簡僅存“彖”旁的部分筆畫)【原注:韓自強《阜陽漢簡〈周易〉研究》,14頁🏖,上海古籍出版社🈯️,2004年🤾🏽。】👳🏽♀️。“彖”𓀅、“豚”音近,古書中“循”與“緣”通,“腯”與“腞”通【原注:高亨🤹、董治安《古字通假會典》,132頁📢,齊魯書社,1989年➗。】🤓,“遯”、“遁”爲一字異體或彼此有通用關係。《上海博物館藏戰國楚竹書(三)》所收《周易》的30、31號簡上,遯卦之“遯”皆寫作“

”變來的“𨔵”也可視作从“辵”👩💼、“彖”聲之字,“彖”作爲“遯”的聲符卻可以在出土文字資料中得到支持🫶🏿。《周易》“遯卦”之“遯”,馬王堆帛書本寫作“掾”👩🏽🦱,阜陽漢簡本寫作“椽”(見164號簡。160號簡僅存“彖”旁的部分筆畫)【原注:韓自強《阜陽漢簡〈周易〉研究》,14頁🏖,上海古籍出版社🈯️,2004年🤾🏽。】👳🏽♀️。“彖”𓀅、“豚”音近,古書中“循”與“緣”通,“腯”與“腞”通【原注:高亨🤹、董治安《古字通假會典》,132頁📢,齊魯書社,1989年➗。】🤓,“遯”、“遁”爲一字異體或彼此有通用關係。《上海博物館藏戰國楚竹書(三)》所收《周易》的30、31號簡上,遯卦之“遯”皆寫作“![]() ”(原作上下結構)。【原書“編按”:馬王堆漢墓所出遣冊中的“豚”字😼,亦有从“㒸”作者🧑🏿🚒,(如1號墓簡5、3號墓簡69等)。不知是不是受到楚文字的影響。】“㒸”、“豚”聲母相近(从“㒸”聲的“隊”與“遯”聲母相同),韻部陽入對轉,中古皆爲合口字💇♀️🙇🏼。楚簡“豚”變爲“

”(原作上下結構)。【原書“編按”:馬王堆漢墓所出遣冊中的“豚”字😼,亦有从“㒸”作者🧑🏿🚒,(如1號墓簡5、3號墓簡69等)。不知是不是受到楚文字的影響。】“㒸”、“豚”聲母相近(从“㒸”聲的“隊”與“遯”聲母相同),韻部陽入對轉,中古皆爲合口字💇♀️🙇🏼。楚簡“豚”變爲“![]() ”👉🏿,大概屬於把表意字的一部分改成形近之字以起表音的作用。字典韻書中“豚”或作“腞”、“遯”或作“

”👉🏿,大概屬於把表意字的一部分改成形近之字以起表音的作用。字典韻書中“豚”或作“腞”、“遯”或作“![]() ”,可能也兼有使“彖”表音的意圖,與“

”,可能也兼有使“彖”表音的意圖,與“![]() (豚)”字同例😞。與“遯”所通的“掾”、“椽”,與其分析爲从“豚”省聲、“豕”又變爲“彖”👩👧,似不如就看作“彖”聲字與“遯”相通直接🥖。[30]

(豚)”字同例😞。與“遯”所通的“掾”、“椽”,與其分析爲从“豚”省聲、“豕”又變爲“彖”👩👧,似不如就看作“彖”聲字與“遯”相通直接🥖。[30]

此外,王家臺秦簡《歸藏》“遯”卦字正作“𨔵”(傳本《歸藏》亦同);[31]《清華簡(肆)·別卦》1作“敓”,其聲符“兌”與“彖”月元對轉(亦猶古書“褖衣”之“褖🔬、緣”字或作“稅”[32]),益可見諸形中之“彖”確應理解爲聲符🧑🏻✈️。再有,“![]() ”字現最早僅見於漢印與東漢碑刻文字,之前秦文字中已見之“𨔵”形的由來,是否確實曾經歷了“遯”→“

”字現最早僅見於漢印與東漢碑刻文字,之前秦文字中已見之“𨔵”形的由來,是否確實曾經歷了“遯”→“![]() ”→“𨔵”這樣一個過程,其實也還是要先打上一個問號的🦢♠︎。如果上述演變設想不成立☆,則《周易》“遯”卦字之諸異文“掾🌜、椽𓀚、𨔵”,就都是簡單从“彖”得聲之字☎️,則有關相通問題即更爲簡明統一🎊⛄️。無論如何,據以上所述,“彖”與“豚”之音近可通,總之都是沒有問題的。

”→“𨔵”這樣一個過程,其實也還是要先打上一個問號的🦢♠︎。如果上述演變設想不成立☆,則《周易》“遯”卦字之諸異文“掾🌜、椽𓀚、𨔵”,就都是簡單从“彖”得聲之字☎️,則有關相通問題即更爲簡明統一🎊⛄️。無論如何,據以上所述,“彖”與“豚”之音近可通,總之都是沒有問題的。

限於材料♠️,以上所論“彖”與“豚”相通之證,還都嫌時代過晚。它們對於本文想說的殷墟甲骨文中之“彖”、“豚”本即一字,所能起到的證明力,終歸有限🫱🏽。對於此點,我們想要特別補充強調的則是,從卜辭中“豚”與“彖”的分佈局面來看👌🏻,由其出現情況之“對立互補”關係,斷難將“彖”與“豚”說爲兩字兩詞。

舊文曾舉《合集》22065(午組),同版諸辭係爲“禦虎于妣乙”事而“惠盧豕”、“惠彖”👩🏼🎨、“惠豕”、“惠豖”(我舊文誤釋作“豭”,應正)4辭選貞,卻正好沒有出現“豚”,值得注意。殷墟之外出土的商代卜辭,如山東濟南大辛莊卜甲:“![]() (禦)母彖、豖、

(禦)母彖、豖、![]() 、豕。○弜(勿)

、豕。○弜(勿)![]() (禦)😓。”“彖(豚)✯、豖🧑🔧、

(禦)😓。”“彖(豚)✯、豖🧑🔧、![]() 、豕”四者並舉🔎,亦正好不見“豚”字同時出現🔔。再徹底檢查所有出現“彖”與“豚”的卜辭,可以發現二者從不見於同辭,也從不在選貞卜辭的對立項中同時對舉。[33]這一重要現象🍕🧗🏻♀️,指向“彖”、“豚”即同一犧牲✖️。

、豕”四者並舉🔎,亦正好不見“豚”字同時出現🔔。再徹底檢查所有出現“彖”與“豚”的卜辭,可以發現二者從不見於同辭,也從不在選貞卜辭的對立項中同時對舉。[33]這一重要現象🍕🧗🏻♀️,指向“彖”、“豚”即同一犧牲✖️。

前引單育辰先生所謂“彖”與“豚”“不同類組互用的情況”👩👧,細究起來尚可進一步討論。因爲在不少類組卜辭中,是兩字皆有之的[如𠂤組、賓組#️⃣、無名類👩🏻🦼;主要的幾種子卜辭(子組、花東、午組、婦女、圓體、劣體類)則都只有“彖”不見“豚”]🚶🏻♀️➡️,與卜辭常見的不同字形(異體或通用字)其“類組區別”甚嚴、“對立互補”現象較爲顯明者,情況頗有不同🔣。所以研究者討論殷墟卜辭字詞類組之別,尚未將此兩字聯繫納入考慮。

只用“彖”而不見“豚”的那些類組,說爲“彖”即“豚”,自然是非常合適的👨🏽。如果二者並非同一祭牲🦜,則那些類組卜辭中就沒有常見的祭牲“豚”了,反而顯得很奇怪♣️。在兩字皆有的類組,如𠂤小字類的《合集》22358(𠂤組主要用“彖”🕙,“豚”字見於《合集》22434、《懷特》86等):“羊。○彖。○羊。○彖👩🏽⚖️。○丙:豕。○己:豕😘。○犬😳👸🏼。○豕。”同版各選貞之辭諸牲對立並見,但正好沒有“豚”。卜辭中“豚”字出現最多的是無名類,但該類中亦有不少“彖”字,如《合集》27557、27598💆🐎、27608🪺、《屯南》95、3601、《天理》508(《合補》9599)𓀍、《國博》192😐,等等🧘🏽♀️。其中如《合集》27254、28180以“惠豚”與“惠羊”選貞👨👧,而《合集》27557、《屯南》95皆以“惠彖”與“惠羊”選貞,亦有助於說明“彖”即“豚”。

卜辭中與“豕”相對立且同屬“豕”類者🧨🧑🏽🎨,既有“豚”又有“彖”。前者如《合集》12484“豕㞢(又)豚”,《合集》40193“九豕九豚”,《合集》32729🦸🏽♀️:“![]() (禦)父乙羊,

(禦)父乙羊,![]() (禦)母壬五豚🌥,兄乙豕。”後者如前舉《合集》22065,又前舉《天理》508(《合補》9599)“叀(惠)豕用。○叀(惠)彖用🧗🏿。”《花東》53:“己卜:叀(惠)豕于匕(妣)庚👳🏽。○己卜:叀(惠)彖匕(妣)庚。”但卻從未見過“豚”與“彖”相對立者(即見於同辭或選貞之辭者)。如果“彖”是某另一類豕、但又並非“豚”(且自應無關性別),則顯然不應不見“彖”與“豚”相對立之例🏏。

(禦)母壬五豚🌥,兄乙豕。”後者如前舉《合集》22065,又前舉《天理》508(《合補》9599)“叀(惠)豕用。○叀(惠)彖用🧗🏿。”《花東》53:“己卜:叀(惠)豕于匕(妣)庚👳🏽。○己卜:叀(惠)彖匕(妣)庚。”但卻從未見過“豚”與“彖”相對立者(即見於同辭或選貞之辭者)。如果“彖”是某另一類豕、但又並非“豚”(且自應無關性別),則顯然不應不見“彖”與“豚”相對立之例🏏。

以上種種現象都說明🧔🏿♂️,不把卜辭“彖”與“豚”二者看作表同一詞🤎、指同一祭牲🍬,反而是說不過去的。

(三)“彖”之字形解釋

前舉李學勤先生說又曾謂👨🔬:“‘雉’字作鳥形,橫貫一筆,和甲骨文‘彘’字可寫成‘豕’字橫貫一筆結構相似。”即將兩字中多出的那“一直筆”形🩰🤸🏻♂️,皆看作“矢”形之省。我們既不贊同所謂釋“雉”之說,又不同意![]() 類字形釋爲“彘”😥,對此說當然也就不能認同。但將二者聯繫起來並統一考慮其構形解釋🧑🏼🎤,這仍然是很有道理的。

類字形釋爲“彘”😥,對此說當然也就不能認同。但將二者聯繫起來並統一考慮其構形解釋🧑🏼🎤,這仍然是很有道理的。

單育辰先生亦將二者相聯繫爲說,但所論更爲圓通。其說謂🏬:

“![]() ”所像不是特別清楚,若參甲骨文

”所像不是特別清楚,若參甲骨文![]() (如《合》14360)以一橫標示其頸部【原注:參看本書“鳥類”《說“隹”🐩、“鳥”》👶🏿。】,則“

(如《合》14360)以一橫標示其頸部【原注:參看本書“鳥類”《說“隹”🐩、“鳥”》👶🏿。】,則“![]() ”所像也可能以一橫標示其腹部(下文將說“彖”讀爲“豚”🚴🏿,豚腹部肥厚,若參《合》22076

”所像也可能以一橫標示其腹部(下文將說“彖”讀爲“豚”🚴🏿,豚腹部肥厚,若參《合》22076![]() 、《花東》39

、《花東》39![]() 等。則其腹部還特意畫出肥厚狀)🧔♀️。不過晚期形體如《集成》245

等。則其腹部還特意畫出肥厚狀)🧔♀️。不過晚期形體如《集成》245![]() 則像以繩索綁住豕是比較明顯的,如金文“善”字或作“

則像以繩索綁住豕是比較明顯的,如金文“善”字或作“![]() ”(《集成》2822)、“

”(《集成》2822)、“![]() ”(《集成》2825),其上亦像用繩索綁住羊之形。與此相類。[34]……

”(《集成》2825),其上亦像用繩索綁住羊之形。與此相類。[34]……

關於“以繩索綁住豕”云云詳後文第三小節。單育辰先生又謂:“‘彖’即‘豚’♕,腹中所貫一橫似標示其肥厚的腹部。”[35]我認爲,這是很精闢的見解。更準確煩瑣一點講,仿前說“隺”字,“彖”字亦不妨說爲🤽🏿♂️,其形係“在豕腹中部加一直筆,起提示/標記其腹部形態/狀況特別的作用、使人聯想到其‘肥厚’”🤱🏿,以此來表“腯、豚”義。至於本應標示“腹部”處的那一直筆又作“穿透豕身軀幹”之形,這大概只能解釋爲係主要出於書寫上平衡美觀因素的考慮。與此相類者🤛🏿,可舉“方”字爲例✉️。裘錫圭先生指出,鋒芒之“芒”的表意字“亡”🤵🏽♂️,其原始形體作“![]() ”,以“圈形”指示刀之“鋒芒”處;殷墟甲骨文或簡化作

”,以“圈形”指示刀之“鋒芒”處;殷墟甲骨文或簡化作![]() 、

、![]() 形🧔🏽,“在古文字裏,

形🧔🏽,“在古文字裏,![]() 💇🏽、

💇🏽、![]() 🏒😓、

🏒😓、![]() 等形時常相互變異”,卜辭多見的作

等形時常相互變異”,卜辭多見的作![]() 類形的“方”字,亦即“亡(芒)”字異體。[36]也就是說🚿,“方”字中本係指示“鋒芒”處🫙、“按道理”也不應該穿過刀身的那一橫筆,也同樣作穿透形🧑🚀。當然📴,“隺”🍃🫷🏻、“彖”兩形中所加一直筆🧎🏻♀️,如前所論🏔,其意與一般所謂“指事字”(加符號以示特定部位所在)還有所不同🚏。

類形的“方”字,亦即“亡(芒)”字異體。[36]也就是說🚿,“方”字中本係指示“鋒芒”處🫙、“按道理”也不應該穿過刀身的那一橫筆,也同樣作穿透形🧑🚀。當然📴,“隺”🍃🫷🏻、“彖”兩形中所加一直筆🧎🏻♀️,如前所論🏔,其意與一般所謂“指事字”(加符號以示特定部位所在)還有所不同🚏。

所謂“彖”“讀爲‘豚’”🥛、“‘彖’即‘豚’”🧎,進而言之,就可直接認爲,“彖、豚”從文字學上來講本就是同一字(爲同一音義而造)。早期古文字中,一字異體而“取象(角度)”不同且形體差異頗大的情況,我舊釋“瓜”時曾舉出不少同類例證。[37]如果說,其時所舉像“龜”、“首”和“瓜”那些字的異體🛞,還都是“象物字”而“取象(角度)”不同,跟“豚”與“彖”的關係尚非密合的話👩🏿🌾,則我舊曾論之“徹”字例,情況與此更爲接近🐦🔥。殷墟甲骨文的“![]() ”(即《說文》“徹”字古文“𢖉”所从),“係徹除食器/食物之‘徹”的表意初文,或者說係從‘徹除食器/食物’角度爲‘徹’所造”;其異體“

”(即《說文》“徹”字古文“𢖉”所从),“係徹除食器/食物之‘徹”的表意初文,或者說係從‘徹除食器/食物’角度爲‘徹’所造”;其異體“![]() /

/![]() ”字🏋🏽,“其形从‘示’前有‘貝’或‘血’、从‘丑’表對‘貝’或‘血’施加某動作🚾,則顯然應解釋爲‘徹去、徹除祭品’(祭品或用血,或用貝⚠️,都是很常見的)之‘徹’的表意字🤏🏽,或者說是從‘徹去、徹除祭品’角度爲‘徹’所造的異體”。[38]此例亦即,同爲表意字之一字異體🏄♀️,但其造字理據有別🫃🏿,字形差異亦頗大。

”字🏋🏽,“其形从‘示’前有‘貝’或‘血’、从‘丑’表對‘貝’或‘血’施加某動作🚾,則顯然應解釋爲‘徹去、徹除祭品’(祭品或用血,或用貝⚠️,都是很常見的)之‘徹’的表意字🤏🏽,或者說是從‘徹去、徹除祭品’角度爲‘徹’所造的異體”。[38]此例亦即,同爲表意字之一字異體🏄♀️,但其造字理據有別🫃🏿,字形差異亦頗大。

總結以上所論🧓🏼,殷墟卜辭之“彖”就是“豚”⛹🏿♀️,是最爲自然合理的🌝。從另一個角度講,假設“彖”是某另一類“豕”⇨,則既難覓合適之詞,又難以解釋“彖”與“豚”在卜辭中的分佈局面(兩字出現的數量都已經足夠多)。但文字系統中有此兩個表詞功能相同的成員,顯然不夠經濟。早期古文字同類情況者👱🏿♂️,後來演變中往往是有一類形被淘汰;而“彖”“豚”兩字情形,從後世(周人)文字系統看,則是將二者職能作了分工🚴🏻♀️,“豚”用表{豚}👨🏻💻𓀓,“彖”皆作假借用法🧎🏻♀️➡️,多表{惰}。

三、對舊文《金文“彖”字考釋》的補正

(一)相關諸形與重新分類

下面先將舊文所舉諸形,按現在看法重新分類(諸器出處從略);後出諸形與辭例👐🏿,附在每類之末置於魚尾號中🧯。

A1.![]() 井侯簋

井侯簋 ![]() 彔伯

彔伯![]() 簋

簋 ![]() 史牆盤

史牆盤

A2.![]() 趩觶

趩觶 ![]() 師㝨簋

師㝨簋 ![]() 克鐘

克鐘 ![]() 逑盤

逑盤 ![]() 逑鐘

逑鐘 ![]() 單叔鬲

單叔鬲 ![]() 毛公鼎

毛公鼎 ![]() 逆鐘

逆鐘 ![]() 晉姜鼎

晉姜鼎 ![]() 秦公鎛

秦公鎛 ![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 🪶、

🪶、![]() 秦公及王姬鐘鎛 【

秦公及王姬鐘鎛 【![]() 申仲𫇒簋“虔夙夕不彖(惰)才(在)服”(《銘圖三》0523)

申仲𫇒簋“虔夙夕不彖(惰)才(在)服”(《銘圖三》0523) ![]() 秦公及王姬作造元女媵鼎/秦公鼎(董珊摹本)“夙夕不彖(惰)”[39]】

秦公及王姬作造元女媵鼎/秦公鼎(董珊摹本)“夙夕不彖(惰)”[39]】

B.![]() 邾公華鐘 【

邾公華鐘 【![]() /

/![]() 🙋🏽♂️、

🙋🏽♂️、![]() /

/![]() 復丰壺甲♤、乙(春秋中期齊器)“齊大(太)王孫

復丰壺甲♤、乙(春秋中期齊器)“齊大(太)王孫![]() (復)丰,彖(冢💆🏻?)𤔲(司)右大徒”[40]

(復)丰,彖(冢💆🏻?)𤔲(司)右大徒”[40] ![]() 《清華簡(拾壹)·五紀》62“昷=(𥁰𥁰-明明)不彖(惰)”

《清華簡(拾壹)·五紀》62“昷=(𥁰𥁰-明明)不彖(惰)” ![]() 《清華簡(捌)·攝命》10“女(汝)亦母(毋)敢彖(惰)才(在)乃死(尸)服”[41]】

《清華簡(捌)·攝命》10“女(汝)亦母(毋)敢彖(惰)才(在)乃死(尸)服”[41]】

C.![]() 叔弓鐘

叔弓鐘 ![]() 叔弓鎛[42] 【

叔弓鎛[42] 【![]() /

/![]() 、

、![]() /

/![]() 復丰壺甲、乙“不彖(惰)夙夜”】

復丰壺甲、乙“不彖(惰)夙夜”】

D1.![]() 、

、![]() 🛻、

🛻、![]() 大簋蓋(用作人名字)[43]

大簋蓋(用作人名字)[43]

D2.![]() 周原甲骨H31∶4

周原甲骨H31∶4 ![]() /

/![]() 保員簋

保員簋 ![]() 縣妀簋

縣妀簋

D3.![]() 㝬簋

㝬簋

按我現在的新看法,上舉諸形A—C爲一類(B9️⃣、C係A1類之變),即“彖”字,絕大多數讀爲“惰”;D1和D2✋🏻、D3所从聲符則應單立爲一類區分爲另一字🧑🏽🍳,係“豕”字繁體🚴🏻♀️。最末3例皆讀爲“施”,則本係久獲公認者。

上述新看法,是受下舉後出論著的啟發而逐漸明晰確定的🌂。

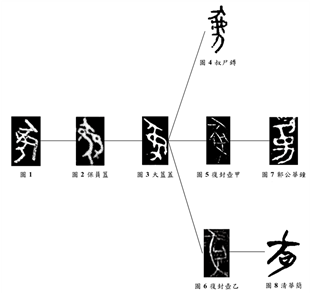

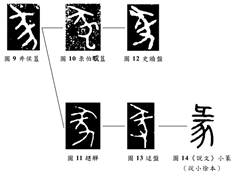

孟蓬生先生堅持諸字應釋“𧰲”之說,同時指出了諸形關係中的一個重要“關節”。有關部分詳引如下:

“𧰲”字在金文中的寫法有繁簡兩系。繁系【引者按:即上舉D、C、B三類】是在“豕”形的頸部加“糸”或“![]() ”(象繩索或繩套),表示繫束,其後或變爲“

”(象繩索或繩套),表示繫束,其後或變爲“![]() ”🌂、“

”🌂、“![]() ”,後又變爲“口”,[44]往往加於“豕”形的腹部♠️🤕。其字形演變序列如下(圖1–圖8)【引者按:出處從略】。

”,後又變爲“口”,[44]往往加於“豕”形的腹部♠️🤕。其字形演變序列如下(圖1–圖8)【引者按:出處從略】。

簡系【引者按:即上舉A類】則在“豕”形的基礎上加一斜筆,或施於腹部🙎🏿♀️,或施於頸部👨🎤。《說文》小篆由簡系發展而來(圖9–圖14)【引者按:出處從略】🧑🏼🚒。

繁簡兩系字形中有一個難以解釋的現象👑:繁系字形發展序列顯示,像繩索或繩套的部分先是放在頸部(西周早期)💁🏽,然後才放在腹部(春秋晚期)。而簡系字形發展序列顯示,豕形身上的一斜筆先是放在腹部(西周早期)🎸🫴🏼,然後才放在頸部(西周中期)。我們現在暫時把它們認同,是因爲它們的記詞功能相同🖐,且繁簡兩系的主體部分都是豕形。但如果嚴格說來🤟🏽🫸🏼,兩系是否可以認同,目前的古文字材料還不能提供充分的證據。陳劍先生已經指出👨🏼💻🚶🏻♂️➡️,井侯簋的“𧰲”字跟甲骨文中一個舊釋“彘”字的形體“![]() ”🎼📫、“

”🎼📫、“![]() ”可以認同,則繁簡兩系各爲一字的可能性還是存在的。[45]

”可以認同,則繁簡兩系各爲一字的可能性還是存在的。[45]

所論諸形“豕”旁外多出的筆畫最早是位於“腹部”還是位於“頸部”之別,以及將其看作存在“各爲一字的可能性”云云,是很有啟發性的。但所謂“它們的記詞功能相同”👈🏼,則係因尚未將兩系字真正區分清楚。

再有,我舊文以爲“墬(地)”字从“彖”得聲,後來不止一位研究者指出了從古音角度看的不和諧之處🤦,張富海先生並對有關字形提出了新的看法🚗。他討論“豕”字古韻歸部,認爲“應該以歸入歌部爲宜”🤷🏼♂️,又在其文收入個人論文集中所加“編按”謂➡️👳🏼♂️:

按:西周金文“墬”【引者按:指前舉D2🌰、D3![]() 等形】讀爲歌部開口的“施”👏🏿,則其聲旁恐怕並非元部合口的“彖”😂,而是一個歌部開口字,實即“豕”字繁體🐲。鄔可晶先生說:“戰國文字‘墬(地)’或从‘豕’聲,可以從音韻學上得到合理的解釋💶,不必看作‘彖’之省訛。”見鄔可晶🧑🏿🚀💇🏿:《釋上博楚簡中的所謂“逐”字》,氏著《戰國秦漢文字與文獻論稿》,上海古籍出版社,2020年,第107頁。[46]

等形】讀爲歌部開口的“施”👏🏿,則其聲旁恐怕並非元部合口的“彖”😂,而是一個歌部開口字,實即“豕”字繁體🐲。鄔可晶先生說:“戰國文字‘墬(地)’或从‘豕’聲,可以從音韻學上得到合理的解釋💶,不必看作‘彖’之省訛。”見鄔可晶🧑🏿🚀💇🏿:《釋上博楚簡中的所謂“逐”字》,氏著《戰國秦漢文字與文獻論稿》,上海古籍出版社,2020年,第107頁。[46]

揆其意🥉,![]() 類形中的

類形中的![]() 既是“‘豕’字繁體”,“彖”字不能作“墬(地)”字之聲符🫘,則

既是“‘豕’字繁體”,“彖”字不能作“墬(地)”字之聲符🫘,則![]() 類形與“彖”字,當然就應該徹底區分爲兩系(參考前引孟蓬生先生討論字形之說)🔞。現在我完全贊同這個看法。下面順著張富海先生的意思,作一些補充論述(將

類形與“彖”字,當然就應該徹底區分爲兩系(參考前引孟蓬生先生討論字形之說)🔞。現在我完全贊同這個看法。下面順著張富海先生的意思,作一些補充論述(將![]() 類形記作“豕繁”)。

類形記作“豕繁”)。

(二)“墬”字中之“彖”形不可盡據

首先要糾正的,是舊文中一個最重要的疏誤,即將“墬(地)”形中的“彖”形直接認定爲彖象之“彖”字(通貫切),遂由此導致了一系列其基礎不可靠的推論。

《說文·土部》“地”字籀文作![]() ,傳抄古文略同(《汗簡》73🗒🧎🏻、《古文四聲韻》4.7引《古尚書》分別作

,傳抄古文略同(《汗簡》73🗒🧎🏻、《古文四聲韻》4.7引《古尚書》分別作![]() 、

、![]() )。舊文將其形分析爲“彖聲”,作爲一個“定點”而上推🆕,根據“

)。舊文將其形分析爲“彖聲”,作爲一個“定點”而上推🆕,根據“![]() ”與“墬(地)”的對應關係,推斷其中

”與“墬(地)”的對應關係,推斷其中![]() 旁即“彖”字,可以說是對此“靠不住”的所謂“籀文”之形“太當真”了🍄。一方面,現有出土文獻材料中🧑🏻🚀,東周文字多見的“墬(地)”字(包括加注“它聲”者以及“它”又或訛爲“衣”形者)🙃,其聲符皆僅作“豕”形🏀,[47]一直到漢代文字仍是如此,而並未看到過真正从“彖”形作者【原看校補記:參看下文腳注中“看校補記”】📘。如前引鄔可晶先生說,已經指出諸形不必看作“彖”省訛作“豕”云云𓀈🌐。另一方面,如舊文所論和研究者多已指出的,秦漢文字中又有大量“豕”旁寫作“彖”形者。上述兩方面結合起來看,則“墬(地)”形中之“彖”形⬅️💇🏻♂️,完全更可能係與後一方面情況相同🙎🏽♂️,即應視爲“豕”之繁形(但非前文所述先秦古文字中的“豕繁”;可視爲對應於《說文》之“𧰲”形[48]),而與真正的“彖”字無關🧞♂️。[49]

旁即“彖”字,可以說是對此“靠不住”的所謂“籀文”之形“太當真”了🍄。一方面,現有出土文獻材料中🧑🏻🚀,東周文字多見的“墬(地)”字(包括加注“它聲”者以及“它”又或訛爲“衣”形者)🙃,其聲符皆僅作“豕”形🏀,[47]一直到漢代文字仍是如此,而並未看到過真正从“彖”形作者【原看校補記:參看下文腳注中“看校補記”】📘。如前引鄔可晶先生說,已經指出諸形不必看作“彖”省訛作“豕”云云𓀈🌐。另一方面,如舊文所論和研究者多已指出的,秦漢文字中又有大量“豕”旁寫作“彖”形者。上述兩方面結合起來看,則“墬(地)”形中之“彖”形⬅️💇🏻♂️,完全更可能係與後一方面情況相同🙎🏽♂️,即應視爲“豕”之繁形(但非前文所述先秦古文字中的“豕繁”;可視爲對應於《說文》之“𧰲”形[48]),而與真正的“彖”字無關🧞♂️。[49]

李春桃先生在討論傳抄古文“墬”字形時已經指出🕒,其中“古文‘彖’旁寫法應來自漢代文字,但从彖與古文字一致”。[50]按此後句係受我舊說誤導,可置不論。所謂籀文“![]() ”形👨🏽🔧,亦應係受隸書寫法影響而誤,並非可靠的西周時代的“籀文”👍🏽。按《說文》“籀文”之形,絕大多數是與商周文字相合的,舊文所論以

”形👨🏽🔧,亦應係受隸書寫法影響而誤,並非可靠的西周時代的“籀文”👍🏽。按《說文》“籀文”之形,絕大多數是與商周文字相合的,舊文所論以![]() 形爲據而未產生懷疑,即因受此點影響太深。但同類的《說文》“籀文”之形實有問題者🕴🏻,其例亦頗有之。故下面再略舉“籀文曶”字爲例,來加強此點認識。

形爲據而未產生懷疑,即因受此點影響太深。但同類的《說文》“籀文”之形實有問題者🕴🏻,其例亦頗有之。故下面再略舉“籀文曶”字爲例,來加強此點認識。

西周金文中已多見的![]() 類形之“曶”字,本“从爪曰聲”。我認爲,其字應該就是爲“掘”義之“𢪏(抇)”所造,係“𢪏”字異體或者說其“前身”。其中表“手”的部分不作一般之“又”形🧝🏼♀️,而與“爰(援)”、“卬(仰)”等字中的手形相類,係表“向上用力”之動作🤜🏻,仍與“𢪏”之“挖掘”義聯繫密切(上所謂“从爪”📇,只是權宜的表述法)。《說文·曰部》“曶”字小篆作

類形之“曶”字,本“从爪曰聲”。我認爲,其字應該就是爲“掘”義之“𢪏(抇)”所造,係“𢪏”字異體或者說其“前身”。其中表“手”的部分不作一般之“又”形🧝🏼♀️,而與“爰(援)”、“卬(仰)”等字中的手形相類,係表“向上用力”之動作🤜🏻,仍與“𢪏”之“挖掘”義聯繫密切(上所謂“从爪”📇,只是權宜的表述法)。《說文·曰部》“曶”字小篆作![]() ♑️🧑🏿💼,籀文作

♑️🧑🏿💼,籀文作![]() ,傳抄古文或同(如《汗簡》23引王庶子碑

,傳抄古文或同(如《汗簡》23引王庶子碑![]() 🧑🧒🧒、83引碧落碑

🧑🧒🧒、83引碧落碑![]() 等),[51]肯定都是與當時文字不合的(曾侯乙墓衣箱“匫”字作

等),[51]肯定都是與當時文字不合的(曾侯乙墓衣箱“匫”字作![]() 類形尚未訛)📘。換言之,我們也不能以《說文》所謂“籀文曶”之

類形尚未訛)📘。換言之,我們也不能以《說文》所謂“籀文曶”之![]() 形爲可靠根據🛀🏻,進而上推考釋更早的古文字。

形爲可靠根據🛀🏻,進而上推考釋更早的古文字。

![]() 字性質,亦與“家”字“古文”之作“𡩀”極爲相類。舊文本已謂:“《説文》‘家’字古文作

字性質,亦與“家”字“古文”之作“𡩀”極爲相類。舊文本已謂:“《説文》‘家’字古文作![]() ,其形在現有六國文字中還沒有見到過,很可能並非‘古文’而是出自隸書。”[52]所謂“墬”與“𡏇/𨻐”形中“彖”與“豕”形的關係🪯,亦猶“𡩀”之與“家”💆🏼♂️。

,其形在現有六國文字中還沒有見到過,很可能並非‘古文’而是出自隸書。”[52]所謂“墬”與“𡏇/𨻐”形中“彖”與“豕”形的關係🪯,亦猶“𡩀”之與“家”💆🏼♂️。

總之🚅,討論“![]() ”之與“墬(地)”,應該排除所謂

”之與“墬(地)”,應該排除所謂![]() 與“彖”形聯繫的干擾。

與“彖”形聯繫的干擾。

(三)“彖”與“豕繁”兩系字徹底分開

前舉D類字形,是“豕”上多出“繩索/繩套”形者,研究者對此並無異議👪。通過前文所論🌟,我們在明白殷墟卜辭即已大量看到的“彖”字,其形作“腹部加一直筆”之構字理據後🧾,則所謂“加繩索形”者,即已與之失去了認同爲一字的必然性👨🏻🚒。再從用法來看,D類字形或係用爲專名🐚,或是讀爲“施”,也是跟“彖”能夠完全區分開的。此外👩🏽,近年謝明文先生據西周金文認爲“冢”字所从動物形應是“彖”🧗,並結合新見左右簋銘(《銘圖續》0449)“彖(冢![]() )𡩀(司)工”辭例進一步認爲“冢”字所从之“彖”很可能是聲符,即便不是聲符也當兼有表音作用;其所舉與“冢”有關之諸“彖”形,亦皆係多一直筆類形(即前舉A類)或圈形(即前舉B類)而非从繩索形者,[53]與D類字形無關🏇🏼✷。

)𡩀(司)工”辭例進一步認爲“冢”字所从之“彖”很可能是聲符,即便不是聲符也當兼有表音作用;其所舉與“冢”有關之諸“彖”形,亦皆係多一直筆類形(即前舉A類)或圈形(即前舉B類)而非从繩索形者,[53]與D類字形無關🏇🏼✷。

舊文的一個很大錯誤👌🏿,是將B(![]() )♋️🍼、C(

)♋️🍼、C(![]() )兩類中“豕”形外多出的筆畫誤看作“繩索/繩套形”之變🤹🏻,遂與D類字形混同爲一。按B類中的“圈形”說爲“繩索”或“繩套”🍖,雖可略舉“馽(縶)”字篆形

)兩類中“豕”形外多出的筆畫誤看作“繩索/繩套形”之變🤹🏻,遂與D類字形混同爲一。按B類中的“圈形”說爲“繩索”或“繩套”🍖,雖可略舉“馽(縶)”字篆形![]() 爲證,但從更早的古文字構形系統看,卻是缺乏支持的✢🧎♂️➡️。同時🧎🏻♀️,也無法與作“一直筆形”之A類

爲證,但從更早的古文字構形系統看,卻是缺乏支持的✢🧎♂️➡️。同時🧎🏻♀️,也無法與作“一直筆形”之A類![]() 統一解釋◼️。我舊文曾謂🕵🏻:

統一解釋◼️。我舊文曾謂🕵🏻:

金文“善”字或作![]() (克盨)、

(克盨)、![]() (此簋)等形(看《金文編》第152頁0388號),“羊”旁上增从繩索之形🧑🏿⚕️🍯,其繩索形寫法的變化跟大簋蓋和前引邾公華鐘之形的變化相同👨🌾。

(此簋)等形(看《金文編》第152頁0388號),“羊”旁上增从繩索之形🧑🏿⚕️🍯,其繩索形寫法的變化跟大簋蓋和前引邾公華鐘之形的變化相同👨🌾。

按檢查古文字中所有“善”字,舊文所舉![]() 類形,其實僅集中見於此簋一器🦹♂️,即

類形,其實僅集中見於此簋一器🦹♂️,即![]() (《集成》4303.1;4303.2作

(《集成》4303.1;4303.2作![]() )、

)、![]() (《集成》4304.2;《集成》4304.1作

(《集成》4304.2;《集成》4304.1作![]() )、

)、![]() (《集成》4305)🙌🏼、

(《集成》4305)🙌🏼、![]() (《集成》4306)共4形🍲。但同銘它器🍙🛡,則本多作一般的从繩套形者,如

(《集成》4306)共4形🍲。但同銘它器🍙🛡,則本多作一般的从繩套形者,如![]() 、

、![]() 🙅🏻♀️🟦、

🙅🏻♀️🟦、![]() 、

、![]() (《集成》4307—4310此簋),

(《集成》4307—4310此簋),![]() 、

、![]() 、

、![]() (《集成》2821—2823此鼎)🤾🏿♂️。所以這只能看作係偶然變化🗜,而不能以之爲證推廣到其它从繩套形之字➿、認爲亦可變作圈形🦬🥝。古文字中从“繩索/繩套”形之最典型者,即甲骨金文之“

(《集成》2821—2823此鼎)🤾🏿♂️。所以這只能看作係偶然變化🗜,而不能以之爲證推廣到其它从繩套形之字➿、認爲亦可變作圈形🦬🥝。古文字中从“繩索/繩套”形之最典型者,即甲骨金文之“![]() (羌)”字,其形多變,也從未看到過作“圈形”者💤🧑🏫。[54]

(羌)”字,其形多變,也從未看到過作“圈形”者💤🧑🏫。[54]

從字形演變關係看⏺,所謂“繩套”形與“直筆”形的交替🖕🏽,也是缺乏確證的。研究者多舉之例,是“羌”字形之變化。殷墟甲骨文“羌”字有少量作![]() (《合集》22046=《乙編》5399,午組)、

(《合集》22046=《乙編》5399,午組)、![]() (《合集》22044=《乙編》5327,午組)👩🏻🍼、

(《合集》22044=《乙編》5327,午組)👩🏻🍼、![]() (《英藏》1918,午組)👩🏽、

(《英藏》1918,午組)👩🏽、![]() (《合集》21939=《乙編》1162

(《合集》21939=《乙編》1162![]() ,劣體類)、

,劣體類)、![]() (《合集》21270=《乙編》1423,劣體類)🪿、

(《合集》21270=《乙編》1423,劣體類)🪿、![]() (《合集》6618正⚧,似典賓類)🤱、

(《合集》6618正⚧,似典賓類)🤱、![]() 、

、![]() (《合集》519=《珠》465,𠂤賓間)類形者,主要見於非王卜辭👇🏿🧑🏻⚖️,研究者或將其中橫筆理解作所謂“側視”之“繩套”形🗝🙍🏼♂️、表示“系束”。按這類字形跟大量一般之“羌”和加“繩索/繩套”類形之“

(《合集》519=《珠》465,𠂤賓間)類形者,主要見於非王卜辭👇🏿🧑🏻⚖️,研究者或將其中橫筆理解作所謂“側視”之“繩套”形🗝🙍🏼♂️、表示“系束”。按這類字形跟大量一般之“羌”和加“繩索/繩套”類形之“![]() (羌)”字之例相較,完全不成比例。[55]其中一橫筆🖇,應即在

(羌)”字之例相較,完全不成比例。[55]其中一橫筆🖇,應即在![]() 、

、![]() 、

、![]() 類(《合集》22043=《乙編》4692🏌🏽♀️,與上舉《合集》22044等同屬午組)一般形上所加繁飾,而不能看作“繩套形”(之省體)。其間關係♟,應與甲骨文“

類(《合集》22043=《乙編》4692🏌🏽♀️,與上舉《合集》22044等同屬午組)一般形上所加繁飾,而不能看作“繩套形”(之省體)。其間關係♟,應與甲骨文“![]() (羊)”之或作“

(羊)”之或作“![]() ”、“

”、“![]() ”之或作“

”之或作“![]() ”↗️🛀🏽、“

”↗️🛀🏽、“![]() ”之或作“

”之或作“![]() ”等相類🟩。

”等相類🟩。

現在我認爲,前舉B類和C類字形,皆係由最原始、從時代看也最早的A1類變來➡️,但其變化途徑不同🫳🏿。復丰壺銘中兩類字形皆有之而用法不同💭,可以理解爲係出於“避複”心理而有意爲之。

B類與A1類的關係,近於古文字中常見的“橫筆形”與“圈形”之交替,可不必多論。C類(皆係齊文字)則應經歷了先由作![]() 類形者其中橫筆/直筆形變爲“

類形者其中橫筆/直筆形變爲“![]() ”形(同類例殷商文字中已多見🈲,如前述“方👨🏿💻、帚”等字,故現雖尚未看到此類形,亦完全可以斷定)👨🏼🍳,再由“

”形(同類例殷商文字中已多見🈲,如前述“方👨🏿💻、帚”等字,故現雖尚未看到此類形,亦完全可以斷定)👨🏼🍳,再由“![]() ”形變作“

”形變作“![]() ”類形的過程(

”類形的過程(![]() 形則或恐有宋人摹寫本不準確處,或係有受

形則或恐有宋人摹寫本不準確處,或係有受![]() 類形影響而略作“糅合”之因素)🧉。同類的平行演變現象,在古文字中也是極爲多見的😋。[56]巧合的是,“隺”形亦正有平行變化。《北大漢簡(肆)·反淫》28“鶴”字作

類形影響而略作“糅合”之因素)🧉。同類的平行演變現象,在古文字中也是極爲多見的😋。[56]巧合的是,“隺”形亦正有平行變化。《北大漢簡(肆)·反淫》28“鶴”字作![]() 🧘♂️🖐,“隺”旁上从“

🧘♂️🖐,“隺”旁上从“![]() ”(已近於《說文》所謂“冂”形);馬王堆帛書《周易》88上“鶴”字作

”(已近於《說文》所謂“冂”形);馬王堆帛書《周易》88上“鶴”字作![]() 👨🏽🏭,《繫辭》12下😸、28下“

👨🏽🏭,《繫辭》12下😸、28下“![]() (鶴)”字作

(鶴)”字作![]() 、

、![]() 🚵,《繆和》30下0️⃣、33上“

🚵,《繆和》30下0️⃣、33上“![]() (鶴)”字作

(鶴)”字作![]() 😊、

😊、![]() 🎟,“

🎟,“![]() ”形皆變作“

”形皆變作“![]() ”形。故C類諸形“豕”旁中部多出的筆畫,應看作與“圈形”或“繩套形”皆無關。

”形。故C類諸形“豕”旁中部多出的筆畫,應看作與“圈形”或“繩套形”皆無關。

D類从“繩套”形者🥯,說爲“豕”之繁形🧕🏼,理解作從“牲牽”角度表示“牽繫以爲犧牲之豕”🩰,以別於可包田獵所獲“野豬”而言之一般的“豕”字⏏️,也很自然。其造字方式,猶如“羌”之常作![]() 🖖🏼、

🖖🏼、![]() 類繁形;又如,“羊”字加“繩索/繩套形”之所謂“絴”字,從文字學上看最可能即“羊”字繁體(卜辭皆用爲方國名或地名、人名🚃,可用“異體分工”來解釋)💃,所以“善”字中常與一般之“羊”旁交替;其形最繁者可加“又”形作

類繁形;又如,“羊”字加“繩索/繩套形”之所謂“絴”字,從文字學上看最可能即“羊”字繁體(卜辭皆用爲方國名或地名、人名🚃,可用“異體分工”來解釋)💃,所以“善”字中常與一般之“羊”旁交替;其形最繁者可加“又”形作![]() 🏊🏽、

🏊🏽、![]() 等,更可見“牽”意。

等,更可見“牽”意。

總之🥵,綜合分析所有材料,完全支持將有關字形“分爲‘彖’與‘豕繁’兩系”的設想(所謂“豕繁”與秦漢文字多見的“豕”寫成“彖”類形者無關)。![]() 類形與“彖”字的關聯,應該徹底否定。

類形與“彖”字的關聯,應該徹底否定。

(四)從“文字系統”層面觀察全面考慮

從文字系統、諸形“源流”角度觀察🌵,上述本文“新講法”所面臨的第一個問題就是🧛🏻♂️,爲什麼殷墟卜辭大量一般用爲“祭牲”義之“豕”字🧏♂️,從未見過有作多出“繩套形”之“豕繁”形者🖇?亦即😬,將![]() 類形說爲“豕”字繁體,爲什麼上無其“源”👩👧?但正好,近年袁倫強先生指出了卜辭的如下一形:

類形說爲“豕”字繁體,爲什麼上無其“源”👩👧?但正好,近年袁倫強先生指出了卜辭的如下一形:

![]() /

/![]() 《合集》8982(拓本取自《前編》6.47.1)

《合集》8982(拓本取自《前編》6.47.1)

他分析謂:“此字的主體爲‘豕’,而頸部的部件‘![]() ’當看作繩索之形,‘豕’形的頭部因加有繩索而省一筆(或看作與繩套有共筆)。”從我舊說釋爲“彖”🈺。[57]按卜辭多見的

’當看作繩索之形,‘豕’形的頭部因加有繩索而省一筆(或看作與繩套有共筆)。”從我舊說釋爲“彖”🈺。[57]按卜辭多見的![]() 類形既爲“羌”之繁體,則

類形既爲“羌”之繁體,則![]() 自亦應以說爲“豕”之繁體最合👴。其辭例爲:“庚子卜,王〼以~□〼”🧓🏽,改釋爲“豕”也很通順,“以豕”見於《合集》8981🌄、《合集》20224等。此例可以很好地說明🤹🏿♀️,在商代文字系統中,所謂“豕繁”也本就是早已存在的(故西周文字有

自亦應以說爲“豕”之繁體最合👴。其辭例爲:“庚子卜,王〼以~□〼”🧓🏽,改釋爲“豕”也很通順,“以豕”見於《合集》8981🌄、《合集》20224等。此例可以很好地說明🤹🏿♀️,在商代文字系統中,所謂“豕繁”也本就是早已存在的(故西周文字有![]() 等以之爲聲符之字🥅,也就是很自然的了)🥬。至於“豕繁”形“下無其流”🧑🏽🚒,也不成其爲問題🙋🏿,此猶“羌”之作“

等以之爲聲符之字🥅,也就是很自然的了)🥬。至於“豕繁”形“下無其流”🧑🏽🚒,也不成其爲問題🙋🏿,此猶“羌”之作“![]() ”類繁形者,後世亦未流傳下來🏪👩🏻🦼。

”類繁形者,後世亦未流傳下來🏪👩🏻🦼。

第二個問題是,如前所論將“墬(地)”形說爲从“豕繁”得聲🦸🏼,則似又未見其“流”。這大概有兩種可能的解釋🫄🏻。

其一🪗,是認同西周中期金文卯簋蓋(《集成》4327)用爲地名之“![]() ”(

”(![]() )字,也就是“墬(地)”字前身(我舊文否認此或不確;但其字應確與《說文·阜部》从“彖”聲之“䧘”字無關)🚓。如此,則

)字,也就是“墬(地)”字前身(我舊文否認此或不確;但其字應確與《說文·阜部》从“彖”聲之“䧘”字無關)🚓。如此,則![]() 👂🏿、

👂🏿、![]() 爲一字之繁簡體,猶如

爲一字之繁簡體,猶如![]() 👱🏽、

👱🏽、![]() (𨻐-地)亦爲一字之繁簡體🧙♂️👮🏿♀️,二者關係正相類似平行👧🏻⛏,亦猶

(𨻐-地)亦爲一字之繁簡體🧙♂️👮🏿♀️,二者關係正相類似平行👧🏻⛏,亦猶![]() 👨🍳、

👨🍳、![]() 之爲一字繁簡體。則進而言之🔌,東周與漢代文字多見的“墬(地)”字僅作“𡏇/𨻐”類形者,就應係由早期的“

之爲一字繁簡體。則進而言之🔌,東周與漢代文字多見的“墬(地)”字僅作“𡏇/𨻐”類形者,就應係由早期的“![]() ”類字形加“土”旁繁化而來[“

”類字形加“土”旁繁化而來[“![]() (地)”形尚見於侯馬盟書35:6

(地)”形尚見於侯馬盟書35:6![]() ♛、200:50

♛、200:50![]() 🐌、16:11

🐌、16:11![]() ,不知應看作省體還是承早期古文字而來];

,不知應看作省體還是承早期古文字而來];![]() 類本从“豕繁”形者,則並非“墬”形之直接前身,此猶西周金文亦多見之“

類本从“豕繁”形者,則並非“墬”形之直接前身,此猶西周金文亦多見之“![]() ”類形,亦非後世“善”字的直接前身。如此解釋,好處是可以將早期古文字的“

”類形,亦非後世“善”字的直接前身。如此解釋,好處是可以將早期古文字的“![]() ”形亦納入演變序列、成爲可識之字;短處則是嫌現所見

”形亦納入演變序列、成爲可識之字;短處則是嫌現所見![]() 類形的出現情況未免“太巧”(即用表“施”者無一爲僅从“豕”形作“

類形的出現情況未免“太巧”(即用表“施”者無一爲僅从“豕”形作“![]() ”或“𡏇/𨻐”者),此雖或可用“異體分工”來勉強解釋(“

”或“𡏇/𨻐”者),此雖或可用“異體分工”來勉強解釋(“![]() ”和“𡏇/𨻐”用其本義、表“地”),終歸還是不能令人完全放心🤛🏿。

”和“𡏇/𨻐”用其本義、表“地”),終歸還是不能令人完全放心🤛🏿。

另一種可能𓀃,是接受謝明文先生的講法,將![]() 與

與![]() 看作仍有形體演變關係。他認爲,西周文字的

看作仍有形體演變關係。他認爲,西周文字的![]() ⌨️😒、

⌨️😒、![]() 諸形,“‘豕’形中部已作近似‘又’形”👩🏿🏫,此即東周文字中作“

諸形,“‘豕’形中部已作近似‘又’形”👩🏿🏫,此即東周文字中作“![]() ”類形(

”類形(![]() )之“地”字所從出☹️;“侯馬盟書‘墬’既作‘

)之“地”字所從出☹️;“侯馬盟書‘墬’既作‘![]() ’類形🧑🏿🎤,又作‘

’類形🧑🏿🎤,又作‘![]() ’類形,可知‘地’字所从之‘豕’無疑是省變而來”。[58]此說如符合事實,則東周文字中的“𡏇/𨻐”類形,就仍然能夠與

’類形,可知‘地’字所从之‘豕’無疑是省變而來”。[58]此說如符合事實,則東周文字中的“𡏇/𨻐”類形,就仍然能夠與![]() 類形通過中間環節“

類形通過中間環節“![]() ”而建立起源流演變關係(自然,時代早很多的“豚”字中即已有“又”形,應與此無關)。此說的好處是同一“𡏇/𨻐”字之形其源流銜接清楚🎹,其短處則是所謂“(附於豕身之)繩套形”之斷裂分離出“又”形,此點頗難可必——因爲既有同類變化罕見的問題,又尚不能完全排除

”而建立起源流演變關係(自然,時代早很多的“豚”字中即已有“又”形,應與此無關)。此說的好處是同一“𡏇/𨻐”字之形其源流銜接清楚🎹,其短處則是所謂“(附於豕身之)繩套形”之斷裂分離出“又”形,此點頗難可必——因爲既有同類變化罕見的問題,又尚不能完全排除![]() 類形係受“豚”之影響類化而繁化添加“又”旁的可能🕵🏿♂️🏌🏿♂️。[59]

類形係受“豚”之影響類化而繁化添加“又”旁的可能🕵🏿♂️🏌🏿♂️。[59]

無論如何,將以上所述結合起來🧻,從“文字系統”層面觀察✈️,“彖”與“豕繁”兩系字形的關係與其各自源流演變,都是並不存在致命矛盾的👊🏽。

2023年4月7日初稿

2023年6月6日改定

原載復旦大學出土文獻與古文字研究富达編《出土文獻與古文字研究》第十一輯⛎🧙🏼♀️,上海古籍出版社,2024年5月。

[1] 陳劍:《金文“彖”字考釋》,收入同作者🤷🏼♀️:《甲骨金文考釋論集》,綫裝書局,2007年,第243—272頁👨🏻⚕️👷🏿♀️。以下或稱“舊文”。

[2] 陳年福🧘🏿♀️:《甲骨文字新編》✦,綫裝書局🔰,2017年🦹🏽♂️,上編4.34🙇♂️。謂🧻:“寉🌟,鶴之初文。从隹从宀。”

[3] 陳夢家:《殷虛卜辭綜述》,中華書局,1988年,第245—246頁。

[4] 胡雲鳳:《說“雀”與“隺”》,《中國文字》新35期,[臺北]藝文印書館,2010年🏊🏽♂️,第143—170頁。

[5] 張亞初:《殷周金文集成引得》👈,中華書局,2001年,第52頁➾🤲。又參看張程昊🔤:《晉姜鼎銘文“繁陽![]() (榷)”考釋》,《考古與文物》2019年第2期,第104—109頁💚。

(榷)”考釋》,《考古與文物》2019年第2期,第104—109頁💚。

[6] 殷墟卜辭“某(數字)日![]() 干支”多見,“

干支”多見,“![]() ”後或不接干支,應斷讀爲“某日

”後或不接干支,應斷讀爲“某日![]() 👩🏿🏫,干支”而不應連讀🔙👩🏽🔧,此說係蔣玉斌先生首倡,後研究者多從之。見蔣玉斌:《〈甲骨文合集〉綴合拾遺(第七~十二組)》之第七組,中國社會科學院歷史研究所先秦史研究室網站2009年9月14日,http://www.xianqin.org/blog/archives/1639.html?replytocom=1095🏛💁🏽♂️。

👩🏿🏫,干支”而不應連讀🔙👩🏽🔧,此說係蔣玉斌先生首倡,後研究者多從之。見蔣玉斌:《〈甲骨文合集〉綴合拾遺(第七~十二組)》之第七組,中國社會科學院歷史研究所先秦史研究室網站2009年9月14日,http://www.xianqin.org/blog/archives/1639.html?replytocom=1095🏛💁🏽♂️。

[7] 參看于省吾主編、姚孝遂按語編撰:《甲骨文字詁林》🐡,中華書局,1999年🤜🏼,第二冊第1725頁“雉”字頭下,第1737—1740頁“鳥”字頭和“鳴”字頭下。

[8] 胡厚宣💂🏽♂️🛃:《重論“余一人”問題》,《古文字研究》第6輯,中華書局,1981年,第16—17頁。

[9] 李學勤🚈:《〈夏小正〉新證》,收入同作者🐕🦺:《古文獻叢論》,上海遠東出版社🥷🏿,1996年,第213—214頁。後引李先生說皆見此。

[10] 劉雲🦵:《釋“鷧”及相關諸字》🤾🏼♂️,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站2010年5月12日,/Web/Show/1147。

[11] 連劭名🤹♀️:《殷墟卜辭中的鳥》📅,《考古》2011年第2期🙎🏼♀️,第50—52頁。

[12] 張富祥⚉:《甲骨文“鳥”字釋讀辨析——兼釋〈尚書·堯典〉的“星鳥”等語》,《殷都學刊》2013年第1期🔢,第1—12頁😽。

[13] 陳年福:《甲骨文字新編》🧑🏻🤝🧑🏻🐎,上編4.37。

[14] 李宗焜編著🏸:《甲骨文字編》,中華書局👨🏽🍼,2012年,第649頁2155號🤮。

[15] 劉釗主編:《新甲骨文編(增訂本)》,福建人民出版社🏏,2014年,第249頁🍹。又附錄第975頁收前舉其餘諸形🫱🏽。

[16] 引者按:關於此點,可參看侯連海:《記安陽殷墟早期的鳥類》⏰,《考古》1989年第10期👻,第942—947頁🌨。又陳志達:《殷墟》,文物出版社,2007年😿,第215頁。

[17] 單育辰:《甲骨文“隹”及“鳥”字形研究》,中國文化遺產研究院編:《出土文獻研究》第17輯,中西書局,2018年☪️,第30頁。又單育辰💂🏿:《甲骨文所見動物研究》,上海古籍出版社,2020年,第306—307頁。兩處相關內容大同,今據後者引用。

[18] 孫亞冰🌷:《由一例合文談到卜辭中的“![]() 叀吉”》,宋鎮豪主編、劉源副主編🥐💅:《甲骨學與殷商史》新2輯👰🏼♀️,上海古籍出版社,2011年,第143—165頁。上引文見第163—163頁。

叀吉”》,宋鎮豪主編、劉源副主編🥐💅:《甲骨學與殷商史》新2輯👰🏼♀️,上海古籍出版社,2011年,第143—165頁。上引文見第163—163頁。

[19] 劉影:《試論新綴的兩版氣象卜辭》,張光明👩🏿💻、徐義華主編🍪:《甲骨學暨高青陳莊西周城址重大發現國際學術研討會論文集》♖⛷,齊魯書社,2014年,第149—153頁。上引文見第152頁。又已與所謂“彘”字相聯繫(參後文)😣,謂:“我們認爲🏌️:‘![]() ’字在卜辭中大都用作犧牲名,所以‘豕’字中橫貫一筆可能是犧牲之豕的專字;閉喙的鳥形中橫貫一筆之字,則可能是出現異常現象時‘鳴鳥’之鳥的專字。”按

’字在卜辭中大都用作犧牲名,所以‘豕’字中橫貫一筆可能是犧牲之豕的專字;閉喙的鳥形中橫貫一筆之字,則可能是出現異常現象時‘鳴鳥’之鳥的專字。”按![]() 即我們所說之“彖”,卜辭中數見與“豕”對舉選貞者(參後文所舉),是說爲“犧牲之豕的專字”難通。

即我們所說之“彖”,卜辭中數見與“豕”對舉選貞者(參後文所舉),是說爲“犧牲之豕的專字”難通。

[20] 張富祥👋🏽:《甲骨文“鳥”字釋讀辨析——兼釋〈尚書·堯典〉的“星鳥”等語》🤙🏼,《殷都學刊》2013年第1期🚝,第6頁🌎。

[21] 參看裘錫圭:《從文字學角度看殷墟甲骨文的複雜性》,收入《裘錫圭學術文集·甲骨文卷》👍🏿,復旦大學出版社🚣🏿♂️,2012年,第417頁。

[22] 卜辭既多見“帝風”與“帝![]() ”,又多見“𥀿(寧)風”與“𥀿(寧)

”,又多見“𥀿(寧)風”與“𥀿(寧)![]() ”。前舉第(4)辭“方帝”與“帝鶴鳴”同見,其與“寧”之關係可參《合集》14370丙🎣、甲:“壬申卜,貞:方帝𥀿(寧)

”。前舉第(4)辭“方帝”與“帝鶴鳴”同見,其與“寧”之關係可參《合集》14370丙🎣、甲:“壬申卜,貞:方帝𥀿(寧)![]() (虞)。九月。○貞:

(虞)。九月。○貞:![]() (勿)方帝。”

(勿)方帝。”

[23] 張世超等撰著🏊🏽♀️:《金文形義通解》,[京都]中文出版社,1996年,第2363頁🚯。

[24] 何琳儀:《戰國古文字典——戰國文字聲系》,中華書局👎🏿,1998年,第1223頁。

[25] 黃德寬主編:《古文字譜系疏證》🌟,商務印書館,2007年💪🏼,第2994頁。

[26] 季旭昇:《說文新證》,[台北]藝文印書館,2014年,第737頁。

[27] 黃金貴:《古代文化詞義集類辨考(新一版)》,商務印書館🐟,2016年,第284—285頁。又參看黃金貴主編、曾昭聰副主編:《古代漢語文化百科詞典》,上海辭書出版社,2016年,第1134—1135頁🔺。又參看黃薇🦅:《從“豚”字說起》,《井岡山學院學報》2008年第3期,第30—31轉第43頁🤸🏽。不過,他們又都強調“豚”之爲“閹豬”云云🫙,則可不必(後引王雲路、方一新《〈孟子〉“雞豚狗彘”並稱考——兼論上古漢語家畜的稱舉法》已指出此點)。殷墟卜辭中的祭牲🥄,“閹豬”義另有“豖”字表示,且與“豚”相對立👩🏻🦰,亦可見🍌。

[28] 方一新、王雲路:《〈孟子〉“雞豚狗彘”並稱考——兼論上古漢語家畜的稱舉法》,《語言研究》2020年第4期✷🎶,第72—82頁🕛。上引文見第75—76頁。

[29] 單育辰:《說甲骨文中的“豕”》,李學勤主編:《出土文獻》第9輯🦍,中西書局🔮,2016年,第14—15頁。單育辰:《甲骨文所見動物研究》,第83—84頁“彖”部分。二者略有出入𓀝,今據後者引用✖️。

[30] 鄔可晶:《釋上博楚簡中的所謂“逐”字》,收入同作者🫵🏒:《戰國秦漢文字與文獻論稿》,上海古籍出版社,2020年,第103—121頁🏃♂️。上引文見第115—116頁。

[31] 王明欽🧜🏻🚣🏽♀️:《王家臺秦墓竹簡概述》⚫️,艾蘭🤳🏿、邢文編:《新出簡帛研究——新出簡帛國際學術研討會論文集》,文物出版社,2004年,第34頁。

[32] 參看高亨纂著、董治安整理:《古字通假會典》🤵🏽♀️🧬,齊魯書社🤹♂️,1989年,第199頁【褖與緣】條、【褖與稅】條🍨、【緣與稅】條。

[33] 僅有《屯南》附3(《合集》31993)一版屯西類子卜辭🧎🏻♀️➡️,“彖”與“豚”見於同版。但二者亦非同辭📽,且該版諸犧牲字頭部多經刮削(同出屯西類子卜辭多見其例),情形有很特別之處🧘🏼。

[34] 單育辰👩🏽🦲:《甲骨文所見動物研究》,第84頁。

[35] 單育辰🏄♀️🕵🏽♂️:《甲骨文“隹”及“鳥”字形研究》,《出土文獻研究》第17輯,第40頁尾注58,又《甲骨文所見動物研究》🏌🏼♂️,第307頁腳注3。不過同時🟰,《說甲骨文中的“豕”》(《出土文獻》第9輯)第12頁、《甲骨文所見動物研究》第81頁仍說卜辭“豚”字諸用例“應該是小豬的意思”💂🏿。

[36] 裘錫圭:《釋“無終”》,收入《裘錫圭學術文集·金文及其他古文字卷》,復旦大學出版社,2012年,第61—66頁。上引文見第63頁。

[37] 陳劍🧎♀️🤦🏿♀️:《釋瓜》📻,復旦大學出土文獻與古文字研究富达編🧑🏽🏫:《出土文獻與古文字研究》第9輯,上海古籍出版社,2020年🏋️,第77頁🥂。

[38] 陳劍🏊🏽♀️:《釋甲骨金文的“徹”字異體——據卜辭類組差異釋字之又一例》,復旦大學出土文獻與古文字研究富达編:《出土文獻與古文字研究》第7輯,上海古籍出版社,2018年,第13頁。

[39] 董珊:《秦武公銅器銘文的新發現》,收入同作者🧝🏿♂️🤦♂️:《秦漢銘刻叢考》🏅🏘,上海古籍出版社,2020年,第15頁。

[40] 皆用葛亮摹本,下C類所舉復丰壺形同👩🏽🍼。見葛亮:《復丰壺探研》,《傳承與創新:考古學視野下的齊文化學術研討會論文集》,上海古籍出版社👷🏼♀️,2019年;又復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站2020年1月11日⛎👎🏻,/Web/Show/4530🐻❄️。“彖”讀爲“冢”見謝明文:《說冢》,收入同作者:《商周文字論集續編》,上海古籍出版社👩🏼🔧,2022年,第284—292頁。或讀爲“專”,見魏宜輝:《復封壺銘文補釋》,《漢語史與漢藏語研究》第1輯☝️🤽,中國社會科學出版社🤷🏻♀️,2017年,第203—204頁🛺。收入同作者:《文字文獻探論》,中西書局,2024年👮🏿♂️,第80—81頁。下引同銘“彖”讀爲“惰”亦見此文🐅,第206頁🤞、第83頁。

[41] 參看單育辰𓀌:《清華簡八〈攝命〉釋文商榷》,《出土文獻綜合研究集刊》第13輯,巴蜀書社,2021年,第45頁。《攝命》同篇簡5有“母(毋)𨔛(遞-弛)才(在)服”,內史亳同(《銘圖》9855)有“弗敢虒(弛)”👳🏻,二者可以互證。參看石小力:《清華簡第八輯字詞補釋》,清華大學出土文獻研究與保護富达網站2018年11月17日👱🏿,https://www.ctwx.tsinghua.edu.cn/info/1081/2469.htm🖐🏿;又《清華簡入藏暨清華大學出土文獻研究與保護富达成立十週年紀念會論文集》,清華大學,2018年11月17—18日,第299頁。以上情況綜合考慮,金文和簡文之“彖(惰)”,與“虒”及“虒”聲字之讀爲“弛”,是完全可以區分清楚的兩字兩詞,不必牽合作解。

[42] 上兩形係宋人摹刻本💂🏿♂️,今改用《宋刻宋拓〈歷代鐘鼎彝器款識法帖〉輯存》之形,中華書局🙇🏿♂️,2021年👨🏭,第17頁、第9頁。

[43] 西周早期應叔彖鼎(《銘圖》01600)用作人名之字![]() 🧙♂️,似爲豕身上係繩索形,應與大簋諸形爲一字。

🧙♂️,似爲豕身上係繩索形,應與大簋諸形爲一字。

[44] 引者按:“後又變爲‘口’”句就《封許之命》簡3之“![]() ”(下舉圖8)而言,孟蓬生先生主張釋其字爲“𧰲”😧,讀爲“弛(伿)”👳🏽♀️。按研究者多釋爲“茍(敬)”💮,應可信。其文爲:“𧻚=(桓桓)不(丕)茍(敬)🫃🏼,嚴

”(下舉圖8)而言,孟蓬生先生主張釋其字爲“𧰲”😧,讀爲“弛(伿)”👳🏽♀️。按研究者多釋爲“茍(敬)”💮,應可信。其文爲:“𧻚=(桓桓)不(丕)茍(敬)🫃🏼,嚴![]() (將)天命💆♀️。”

(將)天命💆♀️。”

[45] 孟蓬生💇♂️:《“𧰲”字形音義再探》,《饒宗頤國學院院刊》第4期🧏🏻,2017年🧑🏽💼,第93—110頁。上引文見第94—96頁。又參孟蓬生:《釋清華簡〈封許之命〉的“𧰲”字——兼論“𧰲”字的古韻歸部》,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站2015年4月21日🧑🦼,/Web/Show/2502。又參孟蓬生:《“𧰲”字三探》🚳,《中國文字》2019年夏季號(總第一期)🙅🏽,[臺北]萬卷樓圖書股份有限公司🙅🏻♀️⛹🏽♂️,2019年,第107—113頁。

[46] 張富海🧥:《試論“豕”字的上古韻部歸屬》,收入同作者🕺🏿:《古文字與上古音論稿》,上海古籍出版社🧒🩰,2021年,第272—273頁🎥。對有關問題的詳細討論🥣,又可參看蔡一峰⚂:《用爲“邇”之“逐”諸字補說》👕,《古漢語研究》2022年第3期,第66—74頁。

[47] 《銘圖》18024新著錄的私人收藏春秋晚期朱![]() 劍有

劍有![]() 字↪️🧝🏻♂️,用於專名“旨~君”🚣🏿,《銘圖》和《金文通鑒》釋文作“

字↪️🧝🏻♂️,用於專名“旨~君”🚣🏿,《銘圖》和《金文通鑒》釋文作“![]() (地)”。按其中所謂“彖”形不合,釋“地”亦不可信📭。疑爲“廛”字🔁,其形與楚簡多見的“廛”極近。

(地)”。按其中所謂“彖”形不合,釋“地”亦不可信📭。疑爲“廛”字🔁,其形與楚簡多見的“廛”極近。

[48] 舊文曾謂🙎🏽♂️,“𧰲”形未見於出土文字資料,“前人所説與‘豕’本爲一字的‘𧰲’,實際上是跟出土文字資料裏用爲‘豕’字的‘彖’形相對應的。它們在字形上所存在的一筆之差,到底是曾經實際存在過的,還是許慎或其他文字學家的強行分別,我們就不得而知了”。于淼先生認爲,“‘𧰲’作爲偏旁,是保留在漢代隸書中的”✍🏽🦸🏿♂️,舉馬王堆帛書《五十二病方》第23行“彘”字作![]() 爲例,謂“其構件可拆分爲‘𧰲’和‘比’”云云🏊🏼♀️。見于淼:《漢隸零釋四則》🐾#️⃣,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站2015年4月9日,/web/show/2488,又參看于淼👰🏼♂️、秦宗林🏄:《漢代隸書對篆書的影響和改造——以漢篆疑字釋讀爲富达》👩🏽✈️,《出土文獻》2023年第1期,第89—91頁🙆🏽♂️。按此說恐不確。

爲例,謂“其構件可拆分爲‘𧰲’和‘比’”云云🏊🏼♀️。見于淼:《漢隸零釋四則》🐾#️⃣,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站2015年4月9日,/web/show/2488,又參看于淼👰🏼♂️、秦宗林🏄:《漢代隸書對篆書的影響和改造——以漢篆疑字釋讀爲富达》👩🏽✈️,《出土文獻》2023年第1期,第89—91頁🙆🏽♂️。按此說恐不確。![]() 形應視爲从“豕”爲意符👳🏿♀️、又擠掉了“彘”形(如《五十二病方》27

形應視爲从“豕”爲意符👳🏿♀️、又擠掉了“彘”形(如《五十二病方》27![]() )中原“矢”旁而成🚯𓀃,在結構層次上應分析爲“从豕从彘省”🈁,而不能逕將“豕”形與其上原屬於“彘”形的“彑”頭結合起來看作所謂“𧰲”字。帛書“彘”字的相類變化👨👨👧👩🏿💻,如又多作“

)中原“矢”旁而成🚯𓀃,在結構層次上應分析爲“从豕从彘省”🈁,而不能逕將“豕”形與其上原屬於“彘”形的“彑”頭結合起來看作所謂“𧰲”字。帛書“彘”字的相類變化👨👨👧👩🏿💻,如又多作“![]() ”

”![]() 類形⛱,則係將其上半改成另一形近意符“鹿”(《說文·彑部》“彘”字下謂“彘足與鹿足同”),與

類形⛱,則係將其上半改成另一形近意符“鹿”(《說文·彑部》“彘”字下謂“彘足與鹿足同”),與![]() 之變从“豕”意圖相類🚯。又于淼所舉“彘”字變體

之變从“豕”意圖相類🚯。又于淼所舉“彘”字變體![]() (張家山漢簡《二年律令》253)、

(張家山漢簡《二年律令》253)、![]() (《嶽麓秦簡(壹)·黔首》22叁),則應看作又由

(《嶽麓秦簡(壹)·黔首》22叁),則應看作又由![]() 而變(或者逕看作直接將“彘”形中部“整體替換”爲“豕之繁形‘彖’”亦可),作普通之“彖”形加“比”形🥷🏽,是“偏旁成字化”的體現。龍崗秦簡33“彘”字變作上下結構之

而變(或者逕看作直接將“彘”形中部“整體替換”爲“豕之繁形‘彖’”亦可),作普通之“彖”形加“比”形🥷🏽,是“偏旁成字化”的體現。龍崗秦簡33“彘”字變作上下結構之![]() 形,更爲典型💇🏿。

形,更爲典型💇🏿。

[49] 據王家臺秦簡整理者所述,該批簡文中或以“墬”爲“地”。見前引王明欽👷♀️:《王家臺秦墓竹簡概述》💇🏻♂️,艾蘭、邢文編:《新出簡帛研究——新出簡帛國際學術研討會論文集》,第28頁😈。因有關材料一直未公佈,不知其詳情如何。此可試作兩種推測。一是其原形實爲“𨻐”👷🏼♂️🧑🎤,係六國文字之遺留(秦文字“地”皆作“坨”形),整理者作“墬”是出於釋寫方便🦸♀️。另一種可能是確爲“墬”形🛞,但其中“彖”形亦應視爲“豕”形之繁而與真正的“彖”字無關(秦文字中已見不少“豕”形繁化作“彖”形之例)。如後一種推測符合事實👨👨👧,這就是出土文獻所見最早的“墬”字。【原看校補記:新刊北大秦簡《禹九策》6/99背“墬(地)”字作![]() 👨🏻🚀,右上確作“彖”形🩰。同時,同篇簡16/89背“卜行者不

👨🏻🚀,右上確作“彖”形🩰。同時,同篇簡16/89背“卜行者不![]() (𤎩-遂)”🗞、48/57背“卜行必

(𤎩-遂)”🗞、48/57背“卜行必![]() (𤎩-遂)”,“

(𤎩-遂)”,“![]() ”字作

”字作![]() 、

、![]() ,“㒸”旁亦訛爲“彖”形。】

,“㒸”旁亦訛爲“彖”形。】

[50] 李春桃:《古文異體關係整理與研究》,中華書局,2016年,第318頁。

[51] 亦有其形尚與古文字相合者⚙️,如《汗簡》23引碧落碑作![]() 、《古文四聲韻》5.11引古老子

、《古文四聲韻》5.11引古老子![]() 等👩🏿🏭。

等👩🏿🏭。

[52] 參看李春桃👺:《傳抄古文綜合研究》,上海古籍出版社,2021年,第285—286頁。又關於傳抄古文中多有漢代文字之形影響問題,參看此書第274—296頁。

[53] 謝明文:《說冢》,收入同作者👨🌾:《商周文字論集續編》,第284—292頁。

[54] 更多關於殷墟甲骨文中與“繩套”、“繩結”一類形有關之字,可參看張昂:《說甲骨文中从“羊”的兩個字》🐻❄️,《中國文字研究》第36輯,華東師範大學出版社💆🏻♂️,2022年👨🦼,第26—28頁。

[55] 參看李宗焜編著:《甲骨文字編》,第41—45頁0127號“羌”字🛍️、第46頁0129號“焚”字(“焚羌”之專字)。第43頁僅收有此類字形5例。

[56] 參看陳劍🚣🏿♀️:《上博竹書“葛”字小考》🤶🏽,收入同作者:《戰國竹書論集》👨✈️,上海古籍出版社🔏,2013年🧔🏼♂️,第185—186頁。又陳劍:《金文字詞零釋(四則)》,張光裕、黃德寬主編👍🏼:《古文字學論稿》✍🏼🌳,安徽大學出版社,2008年,第131—134頁🙍♀️🛝。

[57] 袁倫強:《甲骨文字雜釋四則》之“二👨🏽🎤、釋‘彖’”🧇,《中國文字博物館集刊(2020)·中國文字發展論壇(2020)論文集》🤷🏿♀️,中州古籍出版社🤔,2020年,第77頁。又袁倫強🧑💻:《甲骨文偏旁分析與文字考釋》,首都師範大學博士學位論文🪮,2022年💸,第60—61頁。

[58] 謝明文🤫:《說“狄”》,收入同作者:《商周文字論集續編》,第280頁🧑🏻🏭。又參看段凱:《“彖”字補說》,《出土文獻》第15輯🥌,中西書局☦️,2019年👮♂️,第116—123頁👙。其說與上引謝說有相近之處,而進一步逕將![]() 🤷🏿🕝、

🤷🏿🕝、![]() 形的“豕”形中部筆畫直接看作“又”形🕵️♀️,謂“彖”有異體作“

形的“豕”形中部筆畫直接看作“又”形🕵️♀️,謂“彖”有異體作“![]() ”云云,此恐不確。

”云云,此恐不確。

[59] 如何琳儀先生論“𡏇”字所謂:“从阜,从土🧤,豕聲🫷🏻。或加又旁繁化,參豚作![]() 🫴🏿。”見《戰國古文字典——戰國文字聲系》🧎🏻♀️➡️,第1223頁👰🏽。

🫴🏿。”見《戰國古文字典——戰國文字聲系》🧎🏻♀️➡️,第1223頁👰🏽。

本文收稿日期为2024年9月2日

本文发布日期为2024年9月14日

点击下载附件🫸🏻👩👧👦: 2411陳劍:“隺”“彖”兩字合證補說.docx

下载次数:107

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址✊🏼:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🎿🉐:693385