兼義造字與反訓——試論反訓的起源

(首發)

付虎

復旦大學古籍整理研究所

摘要👨🏼🦱:“反訓”現象在學界存在爭議🩶,與研究“反訓”的先決條件和“反訓”的定名存在歧義有着重要關係。確定研究“反訓”的先決條件和重新爲“反訓”定名爲“反義共詞”後,運用現代漢語語義學的方法💆🏽,結合甲骨文材料進行考察,我們認爲,“反義共詞”是“兼義造字”理論創造下的產物。甲骨文形體所體現詞義的局限性、甲骨文形體所指稱詞義的模糊性和豐富性、甲骨文形體所體現詞義的辯證統一的關係等因素,促進了“反義共詞”的產生。“兼義造字”是運用今人的角度觀察古人的語言文字材料🦦🕵🏿♂️,並非古人真正具備了兼具多個詞義去主動創造漢字的能力。

關鍵詞:兼義造字;反義共詞🛅🕴🏻;反訓;甲骨文🤩;漢語語義學

一、引言

自郭璞爲《爾雅》作注時提出“義相反而兼通”[1]“美惡不嫌同名”[2]的觀點以後,學者們進一步演繹和發展,進入到現代,形成了傳統訓詁學中所謂的“反訓”[3],即“用反義詞來解釋詞義”[4]🧰。郭璞所舉出的例子雖然存在一些問題[5]👲,但是並不妨礙後來眾多學者對“反訓”現象的研究,“反訓”的理論也不斷被完善。“反訓”現象中最爲常見的例子,就是“亂”[6]有{治理}、{紊亂}兩義,後世只通行{紊亂}一義📓。《尚書·皋陶謨》“亂而敬”🅱️,《史記·夏本紀》作“治而敬”,以“治”訓“亂”,是爲“反訓”。[7]

現代學者有讚同“反訓”這種現象的,也有反對的[8]。讚同者認爲“反訓”是古漢語中的確存在的一種現象,部分學者還指出“反訓”的稱名並不科學🐵,應該重新加以定名⏸,或可稱爲“反義共詞”[9]✫。反對者認爲一詞兼有兩個相反的意義的話,在語境中容易引起歧義,之所以出現“反義為訓”“美惡同辭”的説法,“實際上是傳統訓詁學在沒有弄清某些詞的詞義演變的情況下而作出的一種以今義釋古義的現象”[10]。目前,“反訓”現象還有許多問題沒有解決,爭議不斷,仍待進一步釐清🤸🏻。[11]

需要指出的是👷🏼,以往研究“反訓”的成果大多是結合傳世文獻中的語料進行的,而充分利用出土文獻中的語料盡行研究則是少有的事情。[12]甲骨文做爲漢字最爲原始的材料,可以深入到最初造字的層面,這無疑能夠在源頭上解決很多問題,爲“反訓”現象的起源和發展的研究提供重要支撐🫄🏿💋。結合出土文獻中的甲骨文材料,我們認爲,引入“兼義造字”[13]理論不僅可以解決“反訓”現象中的很多問題,爲“反訓”的研究提供思路🧝🏽♂️,而且“反訓”現象又爲“兼義造字”理論提供證據,使我們能夠確定,漢字的確存在“兼義造字”的造字方式。

二、研究“反訓”的先決條件和“反訓”的定名問題

學界對“反訓”問題沒有統一的意見,與各自研究“反訓”的標準不統一和對“反訓”名稱的理解不同有着莫大的關係💂🏽♂️。因此,本文在談論“反訓”問題之前🤦🏿,有些問題是需要講明的⬛️。

(一)研究“反訓”的先決條件

首先,從共時的層面展開研究。齊佩瑢、郭錫良等先輩學者們早就提出,研究“反訓”現象不能以歷時的角度進行,而應以共時的角度進行🤵🏼♀️,即在同一個歷史平面內展開研究。這樣可以避免👩🏿🏭,詞義的引申、字的假借和分化等歷時層面帶來的干擾影響我們的判斷。

其次📸,在同樣的文字形體記錄同一詞的條件下討論“反訓”現象🥀,保持字與詞的正確的對應關係。在古代漢語裏,單音詞佔據多數,因此大部分情況下字與詞能夠保持一一對應的關係,一個字就可以記錄一個詞,形音義能夠統一。但是,古漢語中也有少部分復音詞🤾♂️、合成詞,這就會出現多個字記錄一個詞的現象,導致一個字不能對應復音詞或合成詞的詞義。爲避免歧義,我們必須在同樣的文字形體記錄同一詞的條件下討論“反訓”現象👩🏽🍼,以避免同形異詞或同詞異形的問題,那麼假借自然也不在討論之列🔗。

第三,運用現代漢語語義學的方法,在詞義的範疇內探討“反訓”。因爲在共時的語言空間內,相反或相對的兩個義項共用一個詞的現象方稱作“反訓”,那麼必須在詞義的範疇內考察“反訓”,語法❎、語境、語用(如修辭方面的雙關語、反語)等因素給詞義帶來的影響需要排除🍸。既然要排除語法給詞義帶來的影響👵🏼🐉,“詞類活用”是需要特別説明的,因爲“某詞的用法究竟屬於其詞性的‘本用’抑或‘活用’,常常糾纏不清”[14],我們則從漢語語義學的角度出發,運用“義位分析法”觀察詞義,認爲不管是“本用”還是“活用”都是該詞所擁有的兩個義位[15]。排除語境給詞義的影響,是因爲語境會增加🙌🏼、減少或改變詞義所表示的範圍,使詞義產生偏移,[16]這就需要我們做好“同一”(或稱作“歸並”)[17]的工作𓀀,消除語境給詞義帶來的影響。

(二)“反訓”的定名問題

齊佩瑢、馬啟俊🥼、王寧等學者已指出把“反訓”做爲訓詁學術語和訓詁學方法是存在問題的。[18]因爲,僅就直訓來講👩🏻✈️,“訓釋詞和被訓詞之間在義值上只能有部分的重合之處,又總有那麼一部分不相重合。不過🧏,重合的這部分,是構成訓釋的條件,凡是作訓釋都得儘量把這一部分找得多一點、准一點,使訓釋詞更具有訓釋對方的資格”😺。“試想,兩個意義截然相反的詞⛑️,究其值,沒有重合部分;論其用,不可能發生置換關係,怎麼能夠互相訓釋⛹🏻♂️?就訓釋的實值來説🩼,反義🎠,則不能成訓;成訓者,必不取其反值”↙️。[19]由此,我們需要給“反訓”重新定名。學者林菁説🦬:“所謂‘反訓詞’是指那種相對或相反的意義在同一時間和語言空間內共存於一個詞中的詞。”[20]從這一界定出發,再參考馬啟俊、王寧等人的意見,我們不妨稱“反訓”爲“反義共詞”(下文無特殊情況🚴♀️,皆稱作“反義共詞”)🤷🏻♀️。

三🫱🏻、“反義共詞”的起源

研究“反義共詞”的起源,必須結合甲骨文等出土文獻材料才能講清楚。而甲骨文是目前所發現的最早的成熟的漢字書寫系統👺,那麼深入到“反義共詞”現象產生的源頭,就必然會涉及到甲骨文最初被創造時的種種問題。通過考察甲骨文材料🎊,我們認爲🫵🏼👇,在最初造字時,文字形體所表達詞義的局限性、文字形體所指稱詞義的模糊性和豐富性、文字形體所體現詞義的辯證統一的關係等因素,是“反義共詞”滋生的土壤。同時🏌🏻♀️,“反義共詞”比較符合“兼義造字”的理論。所謂“兼義造字”是指:“形體所顯示的意義是非單一的🗻💅。一個字形本身⛹️♀️,就可以體現不同的意義,代表一個以上的詞。或者起碼可以説👨🏻🔬,這類漢字的單個形體往往孕育着表示一個以上的漢語詞義的能力。”[21]董琨先生把“兼義造字”的含義解釋的較爲準確,但需要説明的是,“兼義造字”是站在今天多角度來研究古代的語言文字👩🏻🚀,要注意“以今例古”的問題🎉。同時🙄,“兼義造字”中的“造字”一詞可能會產生誤會。我們認爲⚁,造字時代的人們心智未開,他們是沒有能力有意識地去兼具多個詞義,而主動創造文字的,他們對世界的認知是混沌的🧑⚖️,下文還會詳述此一問題。因此,“兼義造字”這個名稱可以再度斟酌🩶,但在沒有找到合適的名稱前🧚🏻,我們不妨先沿用一下。下文則圍繞着“反義共詞”和“兼義造字”等內容展開論述。

(一)甲骨文形體所體現詞義的局限性

甲骨文形體所直觀體現的詞義具有局限性🎅,無法完全指稱形體所蘊含的所有詞義🧈,這就爲“反義共詞”的產生提供了條件🔯。

人類社會先有了豐富的語言之後👭🏼,才產生文字👈🏿。“當一個社會發展到需要記錄語言的時候,如果有關條件都已具備,文字就會出現🏇。”[22]而且漢字是以形表意的文字系統🐦❤️,其創造的第一階段是“依類象形”“無中生有”[23]💾。如此一來,先民創造的某一漢字的形體在視覺上直觀體現的詞義,就會和人們當時已產生的豐富的語言產生矛盾。因爲表意文字的形體只能突出表現所指稱事物的某一方面,無法完全概括人們對文字所指稱事物的全部認識🕺🏿。例如♟,“妾”的甲骨文作 (《合集》[24]32165 師歷間)形,“象有罪女子頭戴刑具之形”[25],其直觀體現的造字本義即{女奴}[26]👨🎨,武丁時期的卜辭便有用其本義的(如《合集》629🎬、904正)。但同一時期的卜辭中,“妾”字還有{商先公先王及諸子的配偶}的義項(如《合集》660🏊♀️、2386)🟣👽。{女奴}和{商先公先王及諸子的配偶}兩個義項共用一個詞。“妾”字的形體僅直觀體現了{女奴}的義項,而{商先公先王及諸子的配偶}的義項卻不能直觀體現。我們認爲,掌握了豐富語言的先民們在創造“妾”字時,是想要表達有關“妾”的全部義項的♏️。他們創造了“妾”的符號,兼具數個義項。但是因爲最初所創造的文字形體有限,只得取具有明顯特徵的{女奴}的象形來表達有關“妾”的所有義項。向熹先生説🟣:“卜辭裏已有相當數量的多義詞,有的多達五六個義項。”[27]正是因爲最初造字時的文字形體👩🍳,在視覺上所直觀體現的詞義的有限性,爲一字兼有多義提供了可能📆。需要指出的是,我們眼裏的這些如此細化的義項,在造字時代的人們眼裏未必如此細化,他們認識可能是籠統的🙍🏿,下文還會詳述此一問題👩🏼🔬。

(《合集》[24]32165 師歷間)形,“象有罪女子頭戴刑具之形”[25],其直觀體現的造字本義即{女奴}[26]👨🎨,武丁時期的卜辭便有用其本義的(如《合集》629🎬、904正)。但同一時期的卜辭中,“妾”字還有{商先公先王及諸子的配偶}的義項(如《合集》660🏊♀️、2386)🟣👽。{女奴}和{商先公先王及諸子的配偶}兩個義項共用一個詞。“妾”字的形體僅直觀體現了{女奴}的義項,而{商先公先王及諸子的配偶}的義項卻不能直觀體現。我們認爲,掌握了豐富語言的先民們在創造“妾”字時,是想要表達有關“妾”的全部義項的♏️。他們創造了“妾”的符號,兼具數個義項。但是因爲最初所創造的文字形體有限,只得取具有明顯特徵的{女奴}的象形來表達有關“妾”的所有義項。向熹先生説🟣:“卜辭裏已有相當數量的多義詞,有的多達五六個義項。”[27]正是因爲最初造字時的文字形體👩🍳,在視覺上所直觀體現的詞義的有限性,爲一字兼有多義提供了可能📆。需要指出的是,我們眼裏的這些如此細化的義項,在造字時代的人們眼裏未必如此細化,他們認識可能是籠統的🙍🏿,下文還會詳述此一問題👩🏼🔬。

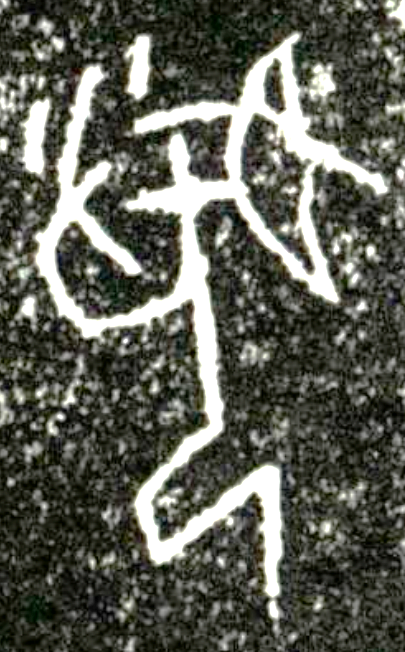

上述情況類推到“反義共詞”現象🎶,也是如此🥜🖇。在甲骨文材料中😧,“反義共詞”現象已見端倪🛜。甲骨文的“入”字作 (《合集》1535 典賓)、

(《合集》1535 典賓)、 (《合集》8597 賓三)等形👡,林義光言:“象鋭端之形🧑🏽,形鋭乃可入物也。”[28]因此其本義是{進入}的意思✋🏻。卜辭中用其本義的辭例如:

(《合集》8597 賓三)等形👡,林義光言:“象鋭端之形🧑🏽,形鋭乃可入物也。”[28]因此其本義是{進入}的意思✋🏻。卜辭中用其本義的辭例如:

(1) 貞:王勿入于東。 (《合集》643正 典賓)

(2) 庚戌卜☛,內貞:王入于商🤦🏻♂️。亡作??。 (《合集》7772正 典賓)

(3) 翌癸,夕入。 (《合集》13555反 典賓)

(4) 夕入🗳🍜,不雨。 (《合集》27766 無名)

例(1)“王勿入于東”意爲“王不要進入東面”;例(2)“王入于商”意爲“王進入商地”。例(3)(4)“夕入”用於紀時➾,表示進入到了夜晚。除了{進入}義外👝,同一時期的卜辭中🦯,“入”還有{貢獻🧔🏻、獻出}的意思🍚,如:

(5) 雀入二百五十。 (《合集》722反 賓一)

(6) 婦好入五十。 (《合集》10133反 典賓)

例(5)(6)皆是指在祭祀場景中獻出祭牲或祭人𓀕。一個“入”字就兼具了{進入}和{貢獻🤟、獻出}兩個相對的義項👦🏽。可見,先民們在創造“入”字時,不僅想賦予該字在形體上所直觀體現的{進入}義,也賦予了其{貢獻🪒、獻出}義。

(二)甲骨文形體所指稱詞義的模糊性和豐富性

造字時,甲骨文形體所指稱詞義的模糊性和豐富性是“反義共詞”產生的土壤🔊🏌️♀️。

學者申小龍指出🕞:“漢語是一種‘駢體模糊型’的語言(‘模糊’在這裏沒有絲毫的貶義,因爲現實往往是多義的🫡,精確的語句不足以反映),它不急於對世界下一個精確的定義,而是把世界放在一種虛與實的互相映襯之中加以感受👴。”[29]甲骨文中有很多文字的形體體現出了我們語言的模糊性和豐富性🧑🚀。例如💂🏼♂️🌋,“及”字的甲骨文作 (《合集》3364 典賓)、

(《合集》3364 典賓)、 (《合集》27987 無名)等形👨💼,“甲骨文‘及’字从又从人,戴侗《六書故》謂‘从人而又屬其後,追及前人也’,其説與古文字形體合”[30]👩🏿🎓。“及”字的形體象用手去抓住前人之形👨🏽🍼,故而涵蓋了{逮住}(如《合集》6946正、5873)和{到達}(如《合集》940🧔🏿♀️、6339)兩個義項🎵。這兩個義項在同一個形體上的界限並不是很分明,由此可見甲骨文形體所指稱詞義既有模糊性和又有豐富性。

(《合集》27987 無名)等形👨💼,“甲骨文‘及’字从又从人,戴侗《六書故》謂‘从人而又屬其後,追及前人也’,其説與古文字形體合”[30]👩🏿🎓。“及”字的形體象用手去抓住前人之形👨🏽🍼,故而涵蓋了{逮住}(如《合集》6946正、5873)和{到達}(如《合集》940🧔🏿♀️、6339)兩個義項🎵。這兩個義項在同一個形體上的界限並不是很分明,由此可見甲骨文形體所指稱詞義既有模糊性和又有豐富性。

“反義共詞”現象亦是如此👦🏻。“受”的甲骨文作 (《合集》9803 師賓間)🧑🏼🏭、

(《合集》9803 師賓間)🧑🏼🏭、 (《合集》28014 無名)等形👨🏿⚕️,楊樹達先生説:“(受字)从二又从舟,蓋象甲以一手授舟🤳🏿,乙以一手受之,故字兼授受二義。”[31]“受”作{授予}義的例子如:

(《合集》28014 無名)等形👨🏿⚕️,楊樹達先生説:“(受字)从二又从舟,蓋象甲以一手授舟🤳🏿,乙以一手受之,故字兼授受二義。”[31]“受”作{授予}義的例子如:

(7) 甲辰卜🤵🏼♀️,爭貞:我伐馬方🔔,帝受我佑。一月🫰。(《合集》6664正 賓一)

(8) 丙子卜🍑,韋貞:我受年?二告🗃🪩。丙字卜,韋貞:我卜其受年🦸🏼♀️?(《合集》5611 典賓)

例(7)卜問“帝是否授予我福佑”,例(8)卜問“帝或神能否授予我好的農業收成”👩🏻🍼🧑💻。“受”作{接受}義的辭例如:

(9) 叀牛👩🏼🍼,王此受佑? (《合集》27040 無名)

(10) 受于宗北。 (《合集》22072 午)

例(9)“王此受佑”意爲“王接受神的福佑”,例(10)意爲“在宗北接受某事物”。通過“受”的形體可以看出♈️,其所象之物蘊含的意義不是非常明確,既可以有{授予}義,也可以有{接受}義👨🏽🚒👳🏿♀️,二義相反而共用一詞[32],體現出了“受”字表意的模糊性和豐富性。

又如甲骨文的“以”字作 (《合集》19777 師肥)👃🏼🤹、

(《合集》19777 師肥)👃🏼🤹、 (《合集》21284 師)等形🧈,裘錫圭[33]、季旭昇[34]、徐超[35]等學者認爲,象人手提攜或拿着某物之形,因此其本義是{帶領}的意思。卜辭中用其本義的辭例如:

(《合集》21284 師)等形🧈,裘錫圭[33]、季旭昇[34]、徐超[35]等學者認爲,象人手提攜或拿着某物之形,因此其本義是{帶領}的意思。卜辭中用其本義的辭例如:

(11) 戊寅卜,賓貞👯♀️:王往以衆黍于囧🧚🏻♀️。 (《合集》10 賓三)

(12) 丁未卜✌🏼,爭貞🧾:勿令??以衆伐?? (《合集》26 典賓)

卜辭(11)(12)的貞人都是同一時期的書家。卜辭(11)意爲“王帶領眾人到囧這個地方去種黍”🛐,卜辭(12)意爲“勿令??(人名)帶領眾人征伐??”👨🏿⚕️。但是,同一時期的“以”字不僅有{帶領}義👩🏿⚖️,還有{致送}義,如:

(13) □午卜,爭貞:□以三十➝🚣🏽。 (《合集》234正 典賓)

(14) 丁亥卜,貞:用鑊以羌十。 (《合集》257 典賓)

(15) 貞🏞:勿用盧以羌。 (《合集》259 賓出)

例(13)(14)(15)皆是指在祭祀場景中致送祭牲或祭人。“以”字的形體所體現的詞義本就不是很明確,該字兼具的{帶領}和{致送}兩個相對的義項,均符合其形體特徵,且不違和🤹🏿。到了兩周時期的金文材料中🚯,“以”字“反義共詞”現象進一步明確🐳。[36]

(三)甲骨文形體所體現詞義的辯證統一的關係

甲骨文形體所體現詞義的辯證統一的關係,反映了我們民族所特有的精神。“反義共詞”能夠在後來產生和鞏固是必然的結果。

語言能夠體現使用該語言的民族的思維方式☔️。通過比較中西方的語言可以發現,中西方民族的思維方式有着很大的不同。學者申小龍説:“西方民族的語言思維特徵是嚴密機械的二項式邏輯🐽,強調非此即彼的排中律。”[37]而我們民族對事物的認識具有着辯證統一的特徵,既能看到事物之間的區別,又能看到事物之間的聯繫🍕,能夠在整體上觀察事物的全貌,與西方那種非黑即白的認識方式有着很大不同🦝。漢語語言思維的辯證性精神與整體性精神的一致😐,是“反義共詞”現象得以成立的文化心理依據。[38]所以先民們以辯證統一的思維方式創造出的甲骨文,成爲了我們研究“反義共詞”起源的寶貴材料👩🏽🔧。

甲骨文中的“反義共詞”現象,將事物之間辯證統一的關係體現的淋漓盡致🎚。例如📬,甲骨文中的“御”字作 (《合集》20980 師)🚶♂️➡️🦸🏻、

(《合集》20980 師)🚶♂️➡️🦸🏻、 (《合集》32329 歷)、

(《合集》32329 歷)、 (《合集》6761 賓)等形,象人跪坐持杵(有學者認爲是持馬策)[39]於道路中操作之形👨🏼💼。在卜辭中🛻,“御”字有帶有敵意色彩的{防禦}和帶有友好色彩的{親迎之祭}兩個相對的義項🧚🏼♀️。二者統一於“御”字的形體,而不矛盾🧑🏻🏫。因爲持杵於道路中既可以去防禦敵人的入侵😇👨🏿💻,又可以進行歡迎,所以兩個義項沒有衝突。{防禦}和{親迎之祭}共用“御”的甲骨文形體構建的場景🏄🏿,達到完美的契合。“御”字用作{防禦}義的卜辭如下🦸🏼♀️:

(《合集》6761 賓)等形,象人跪坐持杵(有學者認爲是持馬策)[39]於道路中操作之形👨🏼💼。在卜辭中🛻,“御”字有帶有敵意色彩的{防禦}和帶有友好色彩的{親迎之祭}兩個相對的義項🧚🏼♀️。二者統一於“御”字的形體,而不矛盾🧑🏻🏫。因爲持杵於道路中既可以去防禦敵人的入侵😇👨🏿💻,又可以進行歡迎,所以兩個義項沒有衝突。{防禦}和{親迎之祭}共用“御”的甲骨文形體構建的場景🏄🏿,達到完美的契合。“御”字用作{防禦}義的卜辭如下🦸🏼♀️:

(16) 己卯卜🌾🦁,……王令御方。 (《合集》20451 師小)

(17) 其御羌方🧑⚕️、易人🗄。羌方異,其大出🦸🏻👩🏽💼。……大吉💃。(《合補》[40]8969 無名)

例(16)(17)皆是在説👴🏽,要防禦外族的入侵🙁👉🏽。“御”字用作{親迎之祭}義的卜辭有🫱🏿:

(18) 甲午卜,殳御于妣至妣辛🤷🏿。 (《合集》22074 午)

(19) 貞🤦🏿♂️:御婦好于高。 (《合集》2612 師賓)

例(18)意爲“按照妣至妣辛的順序進行迎祭”,例(19)意爲“在高這個地方迎祭婦好”。

甲骨文中的“聞”字也體現出了詞義之間辯證統一的關係。“聞”的甲骨文作 (《合集》5004 典賓)、

(《合集》5004 典賓)、 (《合集》1075正 典賓)等形,象人跪坐以手附耳之形😞👂🏼,因此可以表示{聽説}的意思。同時👨🏭,“聞”字還有{知道}🤟、{報告}兩個義項🏡,因爲{聽説}之後的結果既可以是{知道},也可以去{報告}。{聽説}是“聞”字形體直觀的義項,{知道}➝、{報告}是{聽説}之後的結果,三者之間既有區別又有聯繫,統一於“聞”字的形體。三個義項中◀️,{聽説}👰♀️、{報告}是兩個對立比較強烈的義項🥧,可以稱之爲“反義共詞”🔍。卜辭中“聞”表示{聽説}的辭例有:

(《合集》1075正 典賓)等形,象人跪坐以手附耳之形😞👂🏼,因此可以表示{聽説}的意思。同時👨🏭,“聞”字還有{知道}🤟、{報告}兩個義項🏡,因爲{聽説}之後的結果既可以是{知道},也可以去{報告}。{聽説}是“聞”字形體直觀的義項,{知道}➝、{報告}是{聽説}之後的結果,三者之間既有區別又有聯繫,統一於“聞”字的形體。三個義項中◀️,{聽説}👰♀️、{報告}是兩個對立比較強烈的義項🥧,可以稱之爲“反義共詞”🔍。卜辭中“聞”表示{聽説}的辭例有:

(20) 庚子卜,王貞:王占曰:其來有聞🚕🧑🦰,其惟甲不……🤦🏻♀️。(《合集》1075正 典賓)

卜辭中“聞”表示{報告}的辭例有:

(21) 癸未卜🤷🏼♀️,爭貞:旬亡???三日乙酉夕,月有食🗝🛷,聞。八月。(《合集》11485 典賓)

例(21)的卜辭是關於月食的記載,是説八月的晚上發生了月食之後向上級報告👩🏻💼。彭裕商先生也認爲📌,此處的“聞”作{報告}講最爲合理。[41]除了“御”“聞”二字外,上文舉出的“入”“受”“以”等字的例子👨🏼🍼,均符合形體所體現詞義的辯證統一的關係🙋🏽。

王寧先生認爲“反義共詞”的存在條件有三:其一,兩義雖然反向,但一定得相因;[42]其二,反義只能是反向引申的結果🚣🏿📤,在意義上🖖🏿,雖反向而不能絕然矛盾;其三👆🏽,共詞的兩個反向意義,在使用上必定有較明顯的差別[43]。前兩個條件體現在甲骨文上,實際上就是甲骨文形體所體現詞義的辯證統一的關係。第三個條件,放在甲骨文中也是符合的,不過不在本文討論“反義共詞”起源問題的範圍之內☎️。

四🧑🏽🎨、研究“反義共詞”要注意“以今例古”的問題

運用現代漢語語義學的方法研究甲骨文材料中的反訓現象🦔🦔,不免會有“以今例古”[44]的嫌疑⛹🏽。造字時代,人們對世界的認識是混沌的🫳🏼、不全面的,這是古人思想觀念的局限性。同時,造字時代的社會分工也並不像當今社會如此細化🪚,這是古代社會生產力水平的局限性。因此🖤🙆🏽♀️,當時的人們對事物的認識本身就是籠統而又模糊的。例如,遠古時期的人們沒有“買”和“賣”這兩個相對的概念👳🏽♂️,因爲當時的人們是以物易物🤵♂️,所以在他們眼裏,{買}和{賣}對應的就是一個概念——即以物易物的完整的活動過程。古人的分工不夠細化,因此他們不會也沒有必要將簡單的以物易物的交易,理解成分工細化、明確且複雜的“買”和“賣”兩個相對的概念🌾📭。其他有“反義共詞”現象的詞,恐怕也是如此🛡。

據此來看▫️,我們所謂的“兼義造字”🫀,不過是站在今人的角度來研究古代的語言文字材料。現代的我們與造字時代人們相比,我們的思想觀念已經發生了巨大的變化☝️,社會分工非常完善👩💼、細化,生產力水平已經很高🏄🏻♀️。我們站在現在的高度去研究古代的語言文字材料👨🦱,雖然方法顯得較爲科學,但很容易陷入“以今例古”的迷霧之中。恐怕古人心智未開🖕🏼,他們在造字時還不具備細化多個詞義來造一個漢字的能力,帶有模糊、朦朧🍵、廣泛的概念去造字,可能是當時的實際情況。我們把古人的語言材料拿過來,便會在主觀上把他們的社會分工細化。因此,我們所説的“兼義造字”是從“以今例古”的角度提出的,這點尤其要注意👩🏿🦰🙆🏼♂️。

即便如此,並不妨礙本文探討“反義共詞”的起源問題🪶。正是因爲古人受自身思想觀念的局限性、社會分工不夠細化、生產力水平不高等多方面因素的限制🐒,他們所造的文字形體,爲“反義共詞”現象的產生提供了滋生的土壤𓀚。我們站在今人的角度看古人語言中的“反義共詞”現象,可以知曉“反義共詞”從產生到發展的脈絡👍🏿。而站在古人的角度去體會他們的語言文字🦡,則能更深刻地體會,“反義共詞”產生的原因。

五🌽、結語

“反訓”現象之所以存在爭議🏄♂️,在很大程度上是因爲學界沒有判定“反訓”的統一的前提和標準,而且人們對“反訓”一詞的理解和稱名存在歧義。我們認爲,要確定好研究“反訓”的先決條件,同時對“反訓”的稱名重新加命名👨🏿🍳,然後再對“反訓”展開研究。

以往的研究多注重傳世文獻中的材料,而出土文獻中的材料還未得到充分的利用。討論“反義共詞”現象的起源,勢必要利用甲骨文材料才能把問題説清楚🫱。深入到甲骨文在最初被創造時的情況來看💦🧬,“反義共詞”在甲骨文產生之初就已現端倪🧑🦽➡️,是“兼義造字”理論創造下的產物。具體來説🕊,“反義共詞”大概是由三個方面的因素共同所用的結果:第一,甲骨文形體所體現詞義的局限性;第二🌑↔️,甲骨文形體所指稱詞義的模糊性和豐富性;第三🏊🏽♀️🧚🏼♂️,甲骨文形體所體現詞義的辯證統一的關係。類似“入”“受”“以”“御”“聞”等相對或相反的意義共存的詞,皆是以上三個因素共同作用的結果。同時,我們所謂的“兼義造字”🛃,是站在今人的角度觀察古人的語言文字材料,而並不是説造字時代的人們真的就完全具備了兼具多個詞義主動去創造文字的能力。這點尤其注意👨🏿🦳。

最後🤛🏿,本文所論🙇🏽📰,難免有掛一漏萬乃至謬誤之處,敬請前輩、同行及廣大讀者予以批評、指正。

[1] 《十三經注疏·爾雅注疏》卷二《釋詁下》,中華書局,2009年,第5600頁。

[2] 《十三經注疏·爾雅注疏》卷二《釋詁下》,中華書局,2009年,第5605頁。

[3] “反訓”也稱作“相反爲訓”“正反同辭”等🤾🏼♀️。

[4] 郭在貽《訓詁學》🥷🧈,中華書局,2019年🤦🏿♂️,第79頁。

[5] 王寧《訓詁學原理》,中華書局🧛🏻♂️🧑🏼🍳,2023年🪗,第118—121頁✖️。

[6] “亂”與“??”同字,是“??”的分化字🤏🏻。

[7] 郭在貽《訓詁學》,中華書局2019年🕺🏻,第79頁🫳🏿。

[8] 如齊佩瑢《訓詁學概論》🎿,中華書局🙁,1984年。張清常《〈爾雅〉研究的回顧與展望——紀念羅常培老師》🤵🏽,《語言研究》🏠,1984年第1期,第70頁。郭錫良《漢語史論集》🕺🏼,商務印書館,1997年✊🏻,第251—265頁。

[9] 王寧《訓詁學原理》,中華書局📬,2023年,第116—124頁。

[10] 郭錫良《漢語史論集》,商務印書館,1997年,第258頁🤹🏼♀️。

[11] 關於“反訓”問題的爭議,可參楊榮祥《“反訓”研究綜述》,《中國語文天地》,1988年第5期;李仕春《漢語構詞法和造詞法研究》,語文出版社,2011年🧩,第133—137頁。

[12] 目前所見到的結合出土文獻材料研究“反訓”的研究成果有🥙:董琨《漢語的詞義蘊含與漢字的兼義造字》,《紀念中國社會科學院建院三十周年學術論文集 語言研究所卷》,方志出版社,2007年🈵🧾,第291—298頁。洪颺《“正反同詞”文字學研究舉例》,《中國文字研究》第32輯,上海書店出版社🌽,2016年,第101頁。寇占民《兩周金文施受同辭考索——兼論傳統訓詁學上的反訓》,《出土文獻綜合研究集刊》👮🏼🫡,2023年第1期🍷,第50—66頁。

[13] 董琨先生最早提出“兼義造字”理論🎚👨🏻🦼➡️。詳見董琨《漢語的詞義蘊含與漢字的兼義造字》,《紀念中國社會科學院建院三十周年學術論文集 語言研究所卷》♢,方志出版社,2007年,第291—298頁。

[14] 董琨《漢語的詞義蘊含與漢字的兼義造字》🪧,《紀念中國社會科學院建院三十周年學術論文集 語言研究所卷》,方志出版社⬅️,2007年,第297頁。

[15] 關於“義位”的概念,可參唐超群《義項·義位·概念》,《辭書研究》,1985年第6期,第55—60頁、137頁。本文對“義位”和“義項”兩個術語不做嚴格區分,故“義位”也可以稱作“義項”🫄🏻。

[16] 詹人風《現代漢語語義學》,商務印書館🤶🏽,1997年,第27頁。

[17] 詹人風《現代漢語語義學》,商務印書館,1997年,第40—41頁🤬😔。

[18] 齊佩瑢《訓詁學概論》🦒🦩,中華書局🎎,1984年🌙,第145—162頁。馬啟俊《“反訓”這個術語不能成立》,《古漢語研究》☝🏿,1995年第2期👷🏻。王寧《訓詁學原理》,中華書局,2023年🚵🏼♀️📓,第116—121頁。

[19] 王寧《訓詁學原理》,中華書局🧓,2023年,第117—118頁。

[20] 林菁《反訓例釋》,《辭書研究》🥙,1984年第1期,第62頁。

[21] 董琨《漢語的詞義蘊含與漢字的兼義造字》,《紀念中國社會科學院建院三十周年學術論文集 語言研究所卷》🍕,方志出版社,2007年,第291—292頁。

[22] 裘錫圭《文字學概要》🙆🏻♀️🥭,商務印書館,2013年🍳,第1頁。

[23] 李運富《甲骨文彰顯中華文明突出特性》,《中國社會科學報》“真理之光”專欄,2024年1月31日🙍🏻。

[24] 中國社會科學院歷史研究所編《甲骨文合集》,中華書局,1999年。下文簡稱“《合集》”。

[25] 季旭昇《説文新證》,藝文印書館,2014年,第167頁☝🏿。

[26] 殷滌非認爲:“古代戰爭俘異族之婦女🧔🏽♂️,視其爲有罪,即被作爲奴隸。頭上戴辛(筆者按:刑具),殆爲古代奴隸之標記🤷🏼。甲骨文妾字,即作女子頭上戴辛跪地之形🚤。故妾義爲罪隸🧘🏻♀️。”詳參殷滌非《妾俑與妾字》,《文物研究》第13輯,黃山書社👩🏭,2001年,第349—351頁。

[27] 向熹《簡明漢語史》,商務印書館,2010年,第368頁✹。

[28] 林義光《文源》,中西書局,2012年,第137頁。

[29] 申小龍《中國古代語言學史》,復旦大學出版社,2013年,第329頁。

[30] 于省吾主編《甲骨文字詁林》🦶,中華書局,1999年🆎,第110頁。

[31] 楊樹達《卜辭瑣記》🦎,上海古籍出版社💅🏼,1986年🤹🏼♂️,第19頁💁🏿♀️。

[32] 王寧先生認爲:“討論反義共詞,不必要涉及漢語動詞的施受同詞問題。因為這是漢語及物動詞的普遍現象🧑🏿🚀。”(王寧《訓詁學原理》,中華書局✍🏻,2023年,第131頁😞。)我們認爲,運用現代漢語語義學中的“義位分析法”分析卜辭辭例,“受”字仍然需要離析爲{授予}和{接受}兩個明確的義位,其他含有“施受同詞”現象的詞也是如此🕴。因此🔫,我們最後的結論是“施受同詞”仍然符合“反義共詞”。

[33] 裘錫圭《説“以”》,收入《古文字論集》🪈,中華書局,1992年,第106—110頁。

[34] 季旭昇《説文新證》,藝文印書館,2014年,第979—980頁。

[35] 徐超《古漢字通解500例》,中華書局🎟,2022年,第231頁。

[36] 寇占民《兩周金文施受同辭考索——兼論傳統訓詁學上的反訓》🧑🏿✈️,《出土文獻綜合研究集刊》,2023年第1期🏧,第58頁。

[37] 申小龍《辯證思維·引同協異·體用一源——再論中國古代思維之語言表象》,《江西大學學報(社會科學版)》1990年第2期,第58頁。

[38] 申小龍《辯證思維·引同協異·體用一源——再論中國古代思維之語言表象》,《江西大學學報(社會科學版)》1990年第2期,第58頁。

[39] 詳參于省吾主編《甲骨文字詁林》,中華書局👷🏽♀️,1999年,第391—406頁。

[40] 中國社會科學院歷史研究所編《甲骨文合集補編》,語文出版社,1999年🦹🏻。簡稱“《合補》”🤸🏿♂️。

[41] 彭裕商《漢語古文字學概論》🧛🏿,四川大學出版社🫵🏽,2021年👨🦽,第155—156頁👽。

[42] 兩義雖然反向,但一定得相因的情況包括🥉:同一行爲相銜接的兩個過程𓀋;聯繫於同一特點👨👩👧👦🦕;同一事物所具有的兩種相關的性質。可參王寧《訓詁學原理》,中華書局✌🏻🆓,2023年,第131—133頁。

[43] 這些差別包括:不共境🦫;使用頻率不平衡;反義共詞在使用上往往與另一同義詞連用🗝🥸,以示區別。可參王寧《訓詁學原理》🆗,中華書局,2023年,第134頁。

[44] 汪維輝先生的《古代文獻解讀中的“當代語感干擾”問題》指出了解讀古代文獻時存在的“以今例古”的普遍現象,可以參看♟。汪維輝《古代文獻解讀中的“當代語感干擾”問題》👇🏽🚛,《清華語言學》第3輯,2022年,第1—37頁。

本文收稿日期为2024年3月19日

本文发布日期为2024年3月24日

点击下载附件: 2388付虎:兼義造字與反訓——試論反訓的起源.docx

下载次数:45

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:693350