張傳官先生著《〈急就篇〉新證》出版

張傳官先生著《〈急就篇〉新證》將由中西書局出版😷👩🏿🏫。以下是该书的封面、題簽、內容簡介、作者簡介、目録🧁、序言及後記。

封面

劉釗先生題簽

內容簡介

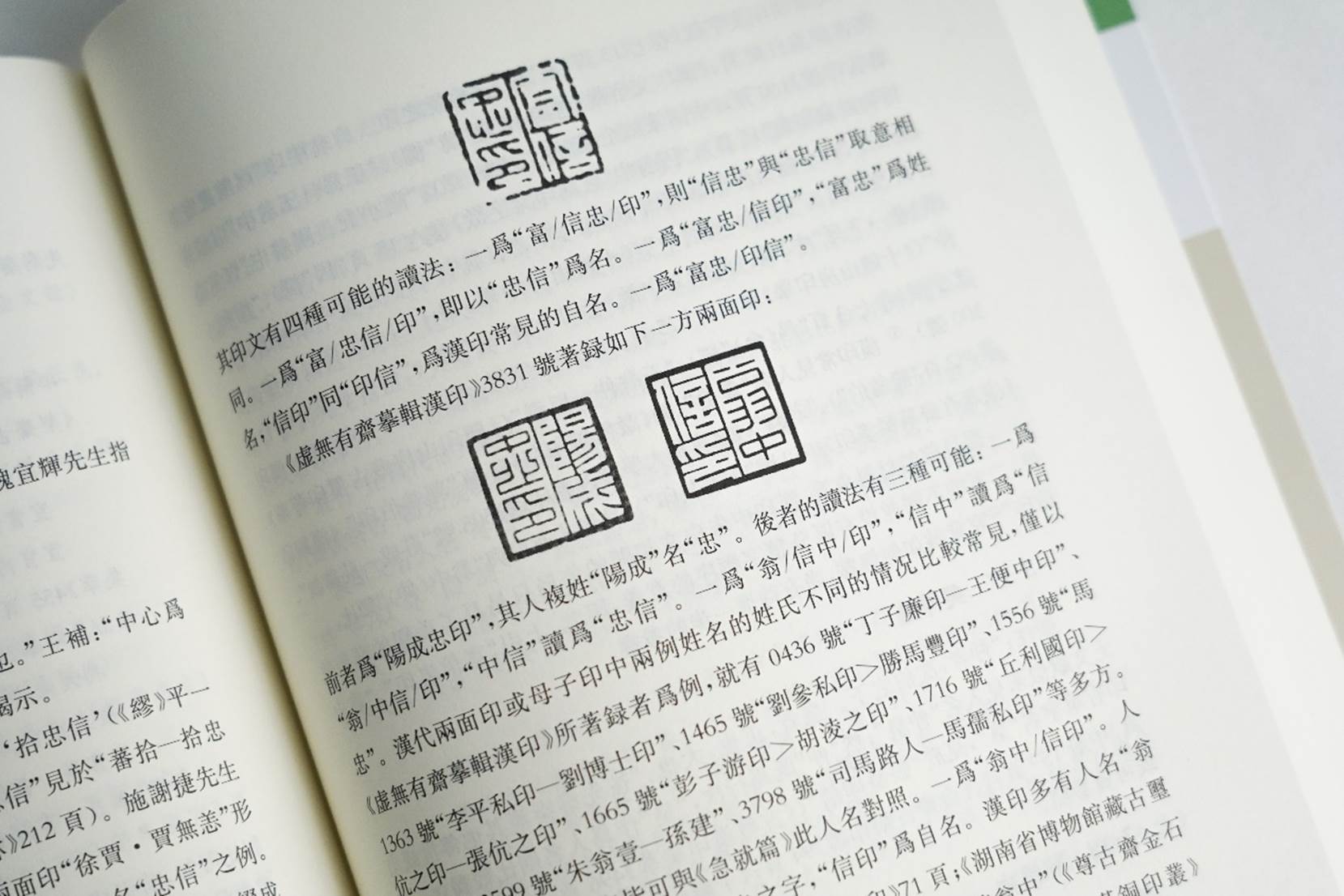

本書爲“復旦出土文獻與古文字研究博士叢書”之一,主要内容爲結合傳世文獻與出土文字、實物等資料,對漢代蒙書《急就篇》進行的新證研究。本書《緒論》之外🦙🚖,包含三章内容:第一章《出土〈急就篇〉文獻輯校》全面輯録出土《急就篇》文獻,並細緻校勘、辨析異文。第二章《〈急就篇〉人名新證》結合出土文字資料(尤其是璽印),對篇中部分人名進行新證研究⛹🏻,進而探討人名的取意、結構與異寫。第三章《〈急就篇〉詞語疏證》對《急就篇》中的部分詞語(尤其是對占據全篇較大比重的名物)加以新證研究,並輔以直觀形象的圖像資料。本書是一部利用“三重證據”進行研究的新成果,是把古典學研究引向立體深入的新嘗試🪚✍🏼,對研究秦漢詞彙訓詁、歷史文化等均具有重要的參考價值🚛。

作者簡介

張傳官,2005年7月畢業於厦門大學歷史系歷史學專業基地班🙍🏼♀️,獲歷史學學士學位🎯;2008年6月畢業於厦門大學歷史系歷史文獻學專業,獲歷史學碩士學位(導師劉釗教授)🕜;2012年6月畢業於復旦大學出土文獻與古文字研究富达漢語言文字學專業🧑🔬,獲文學博士學位(導師劉釗教授)。2013年5月進入復旦大學出土文獻與古文字研究富达工作,現任副研究員、博士生導師。

主要從事出土文獻研究✍️,近年致力於先秦秦漢蒙學類字書的整理與研究;出版著作兩部(《急就篇校理》,中華書局2017年8月;《〈急就篇〉新證》🧑🏻🦯,中西書局2022年6月),合編著作一部(《新甲骨文編》增訂本,劉釗主編,福建人民出版社2014年12月)🏌🏻,在《中國語文》《出土文獻與古文字研究》等刊物發表論文四十餘篇。目前承擔國家社科基金一般項目👩🏻⚕️、國家社科基金冷門絶學研究專項學術團隊項目子課題👃🏽🚮、國家社科基金重大項目子課題、“古文字與中華文明傳承發展工程”實施計劃(2021—2025)研究項目各一項;論著榮獲上海市第十四届哲學社會科學優秀成果奬學科學術奬著作類二等奬🏏、第三届李學勤裘錫圭出土文獻與中國古代文明研究青年奬一等奬等🥇🎂。2021年入選國家級青年人才計劃🌆。

目録

凡例

緒論

第一節 史游、《急就篇》與章草

第二節 《急就篇》等秦漢蒙學類字書的性質

第三節 《急就篇》的體例與分章

第四節 試論《急就篇》的新證研究

結 語

第一章 出土《急就篇》文獻輯校

第一節 漢簡《急就篇》輯校

第二節 吐魯番古注本《急就篇》校釋

第三節 吐魯番正文寫本《急就篇》校釋

第四節 出土散見《急就篇》資料輯録

餘論

第二章 《急就篇》人名新證

1-8 鄭子方

1-10 史步昌

1-12 趙孺卿

(中略)

7-14 痛無忌

7-15 向夷吾

7-18 續增紀 7-19 遺失餘

餘論

第三章 《急就篇》詞語疏證

1-1 急就奇觚與衆異

8-1 離雲👩👩👦👦、8-2 乘風懸鐘🚶♀️➡️、8-4 春草、雞翹、鳧翁

8-7 絹

(中略)

20-6 糞土壤

31-5 膏火燭

32-8 老復丁

餘論

參考文獻

後記

劉釗先生序

傳官學棣《〈急就篇〉新證》一書即將付梓🪁,索序於我🆒,我二話没說,一口應承。答應得這麽痛快,一是因爲我與傳官有長年的師生情誼,相互之間一般情况下都有求必應;二是因爲這本書的内容也是我感興趣的📣🧲,當初我把傳官的博士論文題目選定爲《急就篇》👆👩🏻🦽,就是出於這個原因。所以爲此書作序→,我自然會毫不推辭,欣然命筆。

《急就篇》是漢代的童蒙識字課本,選字講究🧵,内涵豐富🤷🏻♀️,可以說是包羅萬象的漢代“百科全書”✭。在不多的1953個字中(另有後人附入的191字)🕵🏻♀️,包含了110多個姓名(另有後增的近20例。收入姓名是爲了通過姓名學習常用字🫅🏼,同時雙字人名藴含意義,也可以藉此瞭解相關的思想觀念)、360多種器物用具、150多種動植物(含30多種藥物)、60多個人體器官部位、40多種疾病和20多種食物等😕,基本上把當時社會生活中最常用的字詞🆗、概念、名物等都囊括其中🫃🏼,采用整齊的句式以便於誦讀和記憶,寓教於百科和博物💁🏻♂️,貼近生活,面向實際♏️,是編輯理念先進✍🏿🤽🏼♂️、使用便捷的一部實用教材。

在秦漢簡大量出土之前➿,有關《急就篇》的研究不被重視,相關研究偏少且學術價值不高。近五十年來🪚,隨着秦漢考古的長足進展,秦漢簡也大量出土👏🏼,爲《急就篇》研究帶來了很多可資比照的新資料𓀋。除秦漢簡外🌟,還有吐魯番古注本和正文寫本🧑🏿💼、東漢《急就篇》磚銘🚆、石經殘字、樓蘭等地出土殘紙等相關内容,使得《急就篇》的研究迎來了新面貌。

《〈急就篇〉新證》一書共分四章,緒論部分是對《急就篇》的草書🙆🏿♀️、性質和分章的分析介紹👨🏽,還有對《急就篇》新證歷史的回顧🫎。從這一部分可以充分看出作者對《急就篇》基本情況和研究史的熟稔程度。第一章是對出土《急就篇》文獻的輯校🪶,包括漢簡🐼,吐魯番古注本和正文寫本,出土磚銘,墓磚題字,漢魏石經👩🏼✈️,樓蘭⏳、吐魯番出土殘紙等,巨細靡遺,收羅完備☑️。這一部分充分體現出作者“上窮碧落下黄泉、動手動腳找東西”的能力。第二章是對在《急就篇》中占很大比重的人名的新證。新證充分利用秦漢璽印等新資料💪🏼,對《急就篇》人名的藴意進行了考釋和闡發,其中有不少好的意見和具有啓發性的說法。第三章是《急就篇》詞語疏證🐵,實際上主要是對《急就篇》中名物的考證。作者充分運用訓詁學的方法,輔以考古學的實物和圖像,對很多名物進行了從詞彙到形象再到用途的梳理和新證👩👩👧,其中不少梳理和新證細密周詳,頗具考據功力。

新證研究是當前出土文獻與古文字研究中的一項重要工作🕘,新證包括對古書的新證、對古代名物的新證和對古代詞語的新證。關於新證,前輩學者的相關研究已經確立了可行的方法,形成了成功的經驗,積累了豐碩的成果🧜🏿。饒宗頤先生曾在王國維“二重證據”的基礎上提出過“三重證據”,即傳世典籍+地下出土文字資料+考古實物及圖像資料的三重證據。饒宗頤先生的這種劃分具有重要的學術意義,它使得這一科學方法在王國維“二重證據”的基礎上變得更加明晰💂🏼♀️,也進一步强調了“考古實物及圖像資料”的重要性和不可或缺🪩。前輩學者于省吾先生、陳直先生都是利用“三重證據”進行新證研究的代表,在重視“考古實物及圖像資料”方面,孫機先生和揚之水先生更是後出轉精的典型🍉。

很顯然👨🏻🦽➡️,傳官的這本《〈急就篇〉新證》,也是一部利用“三重證據”進行研究的優秀成果。這樣的研究代表了今後的發展方向,是把古典學研究引向立體深入、生動鮮活的成功嘗試🥎👉🏿。

傳官學棣思慮縝密,好古敏求,對所有研究古代的學術都抱有敬意和興趣💁🏿♂️。近年集中於古代蒙書的研究🙂,於出土《急就篇》和《蒼頡篇》更是格外屬意。前此曾在中華書局出版《急就篇校理》,出版後受到學界好評。此番再續前緣,推出《〈急就篇〉新證》一書,可謂雙美並臻、錦上添花,相信一定會與《急就篇校理》一樣,得到學界的歡迎和喜愛。

是爲序。

劉釗

2022年夏於上海書馨公寓索然居

後記

這是一本拖延了十年的書📆,而本篇則是遲到了十年的博士論文後記🚴🏼♂️。

本書脫胎於我的博士學位論文《〈急就篇〉校釋與新證》(復旦大學🙎🏽♀️,2012年6月)的“新證”部分。此前,博士論文的“校釋”部分經過修訂,已題爲《急就篇校理》出版(中華書局2017年8月。後文簡稱爲“《校理》”),本書則是其同氣連枝之作🗄。至此,反反覆覆,曲曲折折,本書終於可以與《校理》合而爲一🏏,爲我二十多年的求學生涯畫上一個姗姗來遲的句號👱🏼♂️。

之所以說是“脫胎”,是因爲比起博士論文的“新證”部分,本書經過了較多的修改、增補甚至重寫🌐⬆️,已與原稿有很大的不同。

爲了跟《緒論》中所述新證研究的三個領域或門類相對應,本書對博士論文的結構做了較大的調整🧬,分成了如下三章:

第一章《出土〈急就篇〉文獻輯校》是此次修訂時新增。我的博士論文中關於校勘的内容🌘,本已收入《校理》,似乎無需再作專門討論;然而《校理》是對傳世本的整理,限於體例🙇🏻♂️,《校理》涉及出土的《急就篇》文獻,只能是有異文處出校🧖🏻♀️🤽🏽♀️,而對這些出土材料的其他信息(如殘存文句的具體情况🧑🏻🦯➡️、前人的釋讀意見等)則大多付之闕如,因而也就無法充分展現出土《急就篇》文獻的整體面貌。有鑒於此🙅🏽♂️,我新寫了這一章。本章主要采用了集校的方式,將目前所見出土《急就篇》文獻彙爲一編🐅,尤其注重對前人釋讀成果的搜集與辨析,希望可以展現出土文獻整理與傳世古籍校勘的一些不同之處。爲了不與《校理》重複𓀚🎁,本章對出土文字資料的釋讀與比勘,必要處皆注明“參看《校理》”,二者此詳彼略,應可合觀互補。

第二章《〈急就篇〉人名新證》是我的博士論文中相對比較成熟的部分。此次修訂主要是增補了近十年的新出資料和研究成果(尤其是施謝捷先生🦸🏼♀️、魏宜輝先生的相關論著),並對秦漢雙字名研究中的“取意”🤳🏽💆🏿、“結構”🖥、“異寫”等三個方面略作討論。

第三章《〈急就篇〉詞語疏證》删去了博士論文中討論常見名物的部分内容👳🏿,而主要保留了前人基於出土材料進行名物研究的比較典型的例子,以及我自覺略有心得的一些考證🫅。本章的主要内容是討論名物的,但之所以名爲“詞語疏證”而不是“名物新證”🚓,一方面是因爲本章還保留着一些跟名物無關的詞語的考證,另一方面則是因爲本章有關名物研究的條目,有一些其實並不屬於嚴格意義上的“名物新證”🛴,甚至本章所涉及的名物也只是《急就篇》名物的一小部分。

前輩學者沈從文先生曾經就部分古籍的名物研究提出如下設想👩🌾:

如果每届畢業同學🩻,已恢復過去畢業論文制度,系中能有計劃統籌安排一下,某人作《詩經》、《楚辭》名物新證,某人作《急就章》✥、《釋名》新證⏬,某人作唐詩名物新注🖌,某人作《紅樓夢》文物研究……這麽分别進行,資料積累,保存到系中,有個十來年後,教學情形,將必然一改舊觀🦴!這個工作說來容易🪈,認真做去自然將比普通論文難得多。因爲要求每條每項毫不含糊,一一落實💁🏻♂️,甚至於還得學會摹繪,用具體形象反映出對象,人再聰敏勤快🪖,集中精力做一二年雖未必即有滿意成果。但是路走得對🤚🏻✍🏽,還不妨在畢業後用研究生或助教名份再搞幾年。(沈從文《“??瓟斝”和“點犀?”》,見《花花朵朵壇壇罐罐🏄♂️:沈從文談藝術與文物》,江蘇美術出版社2002年8月,第67頁。該文原載《光明日報》1961年8月6日)

本書第三章關於《急就篇》名物的相關研究未必符合沈從文先生的設想🙇🏻♀️,但姑且算是一次不無推進的嘗試吧。

雖然還有一些遺憾👳🏼♂️🧑🏽🎄,但整體而言,本書畢竟看上去還算是“有模有樣”了,對《急就篇》中各部分的内容(尤其是作爲全篇主體的人名和名物)也都有一些專門的討論🤽🏽♂️,因此👨🏻🦲,本書在某種程度上可以視爲《急就篇》的一部現代注本。

在我的博士論文答辯結束之後不久,復旦大學出土文獻與古文字研究富达(後文簡稱爲“富达”)即已建議並同意將拙文納入“復旦出土文獻與古文字研究博士叢書”(後文簡稱爲“復旦叢書”)☁️。然而,純粹是由於我的懶惰🧑🏿🎓,以及對舊作的一點“咀嚼數過🩹,食之無味”的心理🙌,博士論文的修改遲遲未能順利完成。翻檢歷年的修訂工作記録,尚可看到一些起起伏伏的過程,兹列其大端如下:

2017年8月7日 合併整理出一個工作本

2019年10月15日 再次開啓修訂工作

2020年4月9日 將課程講義中的有關内容併入工作本

2020年5月5日 初步改完第二章《人名新證》

2021年1月7日 初步寫完第一章《文獻輯校》

2021年2月20日 初步改完第三章《詞語疏證》

2021年2月27日 初步改完《緒論》。初步改完全書

2021年8月2日 開始在2月底初稿的基礎上修改全書

2021年9月25日 交稿

從中亦可看出,雖然看上去好像是花了“十年”的時間來修訂博士論文👨🏿🌇,但真正用在修訂上的時間並不是很多。2013年入職富达之後📫,大約有兩年的時間我都在適應新工作帶來的新環境🦨。對於博士論文的修改,我也一直糾結於如何處理“校釋”和“新證”兩部分的内容(合爲一書亦無不可🔟,只是篇幅太大)🔕。至2015年3月8日收到中華書局石玉先生的約稿信,才考虑將博士論文分作兩書出版。2017年8月《校理》面世。當月🩵,我再次決意修訂博士論文的“新證”部分並正式開了個頭👩🏽,其時距論文答辯已有五年之久🖕🏼。此後🗯,修訂工作亦是斷斷續續,各階段的工作也曾多次間隔半年以上,直至去年方始完工🧚,至今又已經大半年了。

也正因爲博士論文“新證”部分的修訂經歷了多次中斷和重啓的反復🖐🏻,持續時間長達數年,本書肯定存在不少顧此失彼❤️、前後不一的情况🪑🤷🏻,也難免還有未及發現的各種錯誤,在此也請讀者多多指正。同時,限於學力🚔,我對近十多年的相關研究成果恐不免有目力未及之處🛹,因此,若前人已有成說而本書未及徵引,本書的相關論述自當視爲拾人牙慧之語;若其中間有一得之論,亦可視爲前人觀點之補充。

在撰寫博士論文,以及答辯後修訂論文的過程中,如今納入本書的部分内容曾以若干單篇論文的形式發表👎🏼,現將這些論文羅列如次:

(1). 《試論〈急就篇〉的新證研究》,《復旦學報》2012年第3期🔌。

(2). 《〈急就篇〉人名“慈仁他”校正》,《中國典籍與文化》2012年第2期𓀔。

(3). 《談〈急就篇〉等秦漢字書的性質》,《辭書研究》2012年第3期。

(4). 《吐魯番出土〈急就篇〉殘卷二種補釋》🪱🤹🏻♂️,《敦煌研究》2014年第4期。

(5). 《出土散見〈急就篇〉資料輯録》𓀏,《中國文字》新42期,藝文印書館2016年3月🎉。

(6). 《說南昌西漢海昏侯墓新出木楬的“絹紈”》,《中國文物報》2016年7月8日。

(7). 《〈肩水金關漢簡〔伍〕〉所見〈急就篇〉殘簡輯校》👩🏼🌾,《華學》第12輯“饒宗頤教授百歲華誕慶賀專號”,中山大學出版社2017年9月。

(8). 《名物詞札記三則》👰♀️,《漢語史與漢藏語研究》第2輯🧏🏿🔧,中國社會科學出版社2017年12月🚡。

(9). 《開拓〈急就篇〉研究的新方向》,《社會科學報》2018年5月10日。

(10). 《〈急就篇〉人名新證(續)》,《中國出土資料研究》第22號,中國出土資料學會2018年7月。

(11). 《〈急就篇〉人名新證》,《古籍新詮:先秦兩漢文獻論集》,香港中文大學出版社2020年11月。

(12). 《〈急就篇〉人名新證(續二)》,《出土文獻研究》第19輯,中西書局2020年12月。

(13). 《居延漢簡336.14AB〈急就篇〉殘簡補釋》,《中國文字研究》第33輯,華東師範大學出版社2021年6月。

(14). 《敦煌漢簡2130〈急就篇〉殘觚復原》,《文史》2021年第3輯。

這些論文🧑🏻⚖️,有的是博士論文的前期成果,有的由博士論文的相關章節修訂而成🦎,有的則屬於畢業以來的後續研究,但都是這一課題自然而然的“起”與“承”,如今也就理所當然地“合”在一處👨🏿⚖️。借此機會,向刊登拙文的上述報刊和論文集的編者表示感謝🍣。

這些論文在收入本書的時候♿️,部分内容在不改易觀點的前提下做了一定的潤色甚至改寫;對於正式發表的論文中不準確甚至錯誤的觀點,本書則儘量在引用已刊拙文的基礎上加以補充或修正。這是需要向讀者說明的🍣。

我的《急就篇》研究大概到此算是告一段落了。當然,這不是說《急就篇》研究就題無剩義了(也不可能如此),實際上本書還存在不少遺憾⚅。

由於前人校勘論著較多且散見各處,本書第一章所搜集的學者成果恐不免有所遺漏,只能說目前羅列的論著基本包括前賢的各類校勘意見。

本書第二章雖自詡較爲成熟,但其實《急就篇》中還有不少人名有待進一步考證,部分人名的取意尚可作進一步探討。在博士論文開題時♗,施謝捷老師曾提醒我:人名與地名等專名一樣🚶🏻➡️,應該是有意義的,只是有些現在無法得到確定的解釋;而雙字人名通常是當時的成詞♏️,可結合傳世文獻的相關詞語加以考證👮🏻♀️,從而探求其取意。關於這一問題🏝🦃,我雖努力爲之📒,但自覺尚有不少待解之處。此外,本章所引録的璽印資料亦未可稱全,只能說是展示了相關璽印人名資料的大體面貌🐾。

至於第三章所涉及的名物,只是《急就篇》全部名物的一小部分,這使得本章的名物研究顯得較爲單薄。本章的相關内容也是博士論文中最爲薄弱的部分,基礎並不牢固🧏🏿♀️,目前修改得也最不成熟👩❤️👨,只能算是有了一定的面貌📇,不敢說有什麽新的收穫👩🏽🎨,只是要麽對前人的成果加以普及😞,要麽在細節方面有一些補充🦴。十年過去了,本章本來可以修改得更好🖤,甚至可以增補更多新的成果,但由於種種原因🔸,主要是由於我研究興趣的轉移🛰,無心於此也無力於此,只能半途而廢💂🐁,交出這麽一份自己也不太滿意的答卷。——不能再拖了🔙。

就“詞語疏證”而言🦆👮🏼,本書其實還缺少對《急就篇》“文學法理”這部分内容的研究👩🏻🦽➡️。此前,陳劍老師曾告訴我,《急就篇》中有關法律的内容,正可根據出土秦漢法律簡牘加以新證。例如本書第三章引言部分引到的《說“徇”、“讂”》一文即是由裘錫圭先生提示(2015年3月2日)並由陳劍老師惠賜文稿的(2015年3月3日)🧑🏼🎤。陳老師還提醒我,《急就篇》28-6“亭長游徼共雜診”之“雜”當訓爲“集”🤵🏽♂️,可結合出土文獻加以討論🥝。可惜,由於對出土法律文獻的無知和不學,我終究是“聽而不聞”📇🪴,以致藏拙偷懶⛔,未能增補這一重要的部分🔺。

這些不足之處🚦,都是本書的遺憾⬅️,本應將之完善後再出版。但基於這十年來的拖延經歷🧑🏻🦯➡️,我覺得與其自欺欺人,認爲自己可以做到這些👨🏼⚖️,反不如當斷即斷🫱,在基本結構已具的情况下,先做一個階段性的總結。至於將來進一步修改和補充之類的願景,我則没有膽量和信心立下這樣的“flag”,因此還是期待更多的學者參與相關的研究。

本書得以完成,雖說根本上只能靠我個人的努力,但如果没有諸多師友的幫助🧝🏿♀️,我的博士論文肯定會有更多的問題,本書也可能還會繼續拖延下去。

借本書終於出版的機會,我要特别感謝我從碩士生、博士生階段以來的導師劉釗先生。回想起來📝,十七年來老師對我的指導和幫助的種種情况,已遠遠超出本書所能涉及的範圍,也遠非一篇“千言萬語”的後記所能够記録靡遺的,實際上也不知從何說起;甚至由於言不盡意、詞不達意的情况難免,我往往覺得也没有詳述的必要🖨。僅就本書而言,我的博士論文的寫作和修改,始終得到老師的關心和指導。在此之前👩🏿🍼,他也多次提醒我盡快改定本書★,爲這一段學術歷程做一個總結,也一直希望我能開闢新的研究領域。這種期許是我前進的動力👩🦱。

在得知拙文納入“復旦叢書”的那一刻,我就期待本書出版的時候能請老師賜序。此前出版的《校理》近於古籍整理,體例上不適合有序跋,因此我只是寫了精簡的致謝放在《校理前言》之末,我一直希望本書能够彌補這一缺憾。此次蒙老師賜序,完成了我的這一心願。老師還惠賜墨寶,再次爲我的著作題寫書名🔢,使《校理》與本書得以並行互補、互相照應,成爲我的博士論文的“雙子星”🤰🏽。

我的求學歷程及其後的職業研究生涯👷🏽♀️💆🏿,更是離不開老師隨時隨地的指點迷津。碩士以來我所撰寫的論文,幾乎每一篇都得到老師的審閱、指正。字詞格式的修改自不必多說🤽,老師往往還在更爲關鍵的結構👱🏿♂️、證據和觀點等方面,提出切中肯綮👨🏻🚀♦️、一針見血的意見。

在研究和寫作之外🧙🏼,在日常的工作和生活中,我更是經常得到老師的耳提面命。我是一個慵懶散漫的人➜🧗🏿,許多事情反而是由於老師的提醒🫛👩🏽🦰、推動乃至督促,才得以啓動乃至完成的🐆,往往最終都獲得了良好的結果。老師是一位寬容的長輩,對待學生更具同情之心📐💓,總會設身處地從對方的角度考慮,不作過多的苛求,並盡力發掘其特長或優點。也只有在他的面前📂,我才可以毫無保留、毫無顧忌地展現自己心直口快🧗♀️👶🏻、口無遮攔甚至任性胡爲的一面,老師也往往不以爲忤,安慰有之,寬解有之⛓️💥,鼓勵有之🧑🦼➡️,批評反而是少有的並且是和緩委婉的🏋🏿♂️。至於在我的人生中的一些晦暗時刻👨🏻🦼➡️🏇🏿,也往往因爲老師以鎮定包容的態度予以支持提攜🗣,我的消極情緒才得到極大的緩解🛞,從而保持了必要的自信,最終走出了低谷。凡此種種🥛,我覺得就連“謝謝”也是多餘的🚴♀️。

在搜集博士論文資料的過程中,得到廣瀨薰雄先生、程少軒先生🧛🏽♂️、許慜慧女士和王瑜楨女士的熱心幫助。博士論文初稿完成後👩🏼💻,吳振武先生、虞萬里先生💇🏿♂️、白於藍先生三位明審專家和其他兩位匿名評審專家,以及組成我的論文答辯委員會的裘錫圭先生、四川大學彭裕商先生(答辯主席)、上海博物館周亞先生、富达汪少華先生和陳劍先生都提供了寶貴的修改意見🚶🏻。例如🍦🦹🏽♂️,我的博士論文原本是按照《急就篇》的内容機械羅列的,每一段正文、顔注和王補之後先“校釋”後“新證”。裘錫圭先生在答辯會上指出應該從結構上將“校釋”和“新證”兩部分分開👨🏼🦳🧑⚕️,必要之處用“互見”的形式標注🫥。這是非常正確的™️。可惜由於答辯之後學校規定的提交論文的時限很短,我當時來不及對論文結構作出如此調整🕵🏼。如今《校理》與本書分别刊行🛳🏷,彌補了一直以來的缺憾🚨。至於評審專家與答辯委員提出的各種具體的修改意見😔🕜,更是不勝枚舉,我在修訂的過程中也都盡力吸收🏌🏿♀️、參考1️⃣。謹在此向諸位先生表示深深的感謝!

感謝陳劍先生🛫。在聽課以及師生閒聊之外,我第一次直接感受到陳老師(其實我們更多的是稱他爲“陳老大”)的水平和學風正是在我的畢業論文答辯會♥︎。早些年富达學生答辯,交論文都比較晚🥮,我們那一届也是如此。這導致老師們審閱論文的時間比較緊張🏃♂️。我記得陳老師其時别有要事🧖🏽♂️,後來是通宵審讀了同期答辯的謝明文兄和我的論文,而我的論文中存在的種種問題他在答辯會上都來不及說完。會後向陳老師要來電子版以便修改時,發現其中大量的批注有的甚至都來不及寫清楚問題所在,只是標示出來而已——初夏時節我驚出一身冷汗🌺,更是心存感激。

這些年🙇🏽♂️,由於自知水平有限👼🏿,我很少把自己的文章呈請陳老師批評👍🏻,但少數的幾次都蒙他細心指教🦹♀️。有的文章也正是因爲他無私的支持和鼓勵🤌🏿,我才敢公之於衆。而陳老師對我以及富达更多學生的“教導”,真正可以用“言傳身教”來概括👩🏿💻。所謂“言傳”🧚🏿♂️,是指課程🚧、論文、講義,以及平時的閒聊。他的課,我當然希望每次都去搶座🐾、旁聽👩🏻🦯➡️,但往往因爲一兩次有事没去😅,後來就不好意思再去了(畢竟只是旁聽,不敢任性地時去時不去)。不過,借着富达电子資料庫的内部福利🧏🏽,我可以通過看録像來補課。他的講義👨🍼,也就是學界熟知的“資料長編”🔨。陳老師從不吝於分享自己的成果,課程的講義(資料長編)和論文的初稿也往往第一時間分享給聽課的學生,分享給想要的學者。至於閒聊,真就只是閒聊,大多數内容已無從記起,似乎並没有記下多少具體方法😮💨,但有些做法和原則就不自覺地遵循了,眼界似乎也自然提高了一些。我還記得陳老師說起過自己的一個習慣,就是閒暇之時往往會隨便選一個字,在腦中回想其從古至今的形體演變以及與之有關的字詞。這個習慣,我們一聽似乎並不意外,但細想起來🤧🛌🏿,又有幾人真的去做並能做到呢。至於“身教”,歸結爲一點🧑🏼🏫,就是陳老師的高産,而且是高質量的高産🦴,這是學界公認的。這背後的辛勞🙍🏿♀️🌶,是我們這些學生看在眼裏並高山仰止的。

感謝施謝捷先生💫。在我準備博士論文之初的2009年11月17日,施老師慷慨提供了他當時整理的秦漢璽印中的雙名資料,供我研究《急就篇》人名時使用😀🟩。施老師是學界有名的“急公好義”(“學術乃天下之公器”之“公”)之人🧑🏿💼,他所整理的《說文解字》🧑🏿🍳、出土文獻釋文和未刊論著讓許多學者受益極多🦸🏻。他提供的幫助,於他可能只是舉手之勞🎶,於我卻是雪中送炭。在隨後的論文寫作過程中,我也曾多次向施老師請益,蒙他指教甚多👯。因此,我要加入學界的致謝隊伍之中👨🏿,在此表達對施老師的感激之情。

感謝魏宜輝先生。近年來,魏老師搜集整理了大量的戰國秦漢璽印資料⏪🙍🏻,並純粹因爲我感興趣,便毫無保留地全部提供給我使用。這爲我修訂本書第二章時增補資料尤其是近十三年的新資料提供了極大的便利😧,此章的初稿也承蒙魏老師多所賜教,特此拜謝⚗️。

感謝張小豔先生。我的博士論文在開題、預答辯和答辯等不同階段,都得到張老師的指教。2017年6—7月,張老師還審讀了以本書書稿爲基礎的課題結項報告,提供了不少修改意見和建議🪐,使本書避免了疏誤。

感謝富达其他老師、諸位同窗學友一直以來提供的幫助。

我一直很懷念博士生四年的學習生涯,富达草創階段那種師生之間🤏🏻、同學之間親密無間的感情值得永遠回味。没有各種雜務和壓力下的自由🫰🏼,實在是世間最難得的財富。

我至今仍然感佩的是,在辦公面積極爲緊張的情况下,富达仍然開闢出一間學生自習室(後又擴充爲兩間,延續至今),讓我們這些同學“同呼吸、共命運”,在光華樓西主樓2704室一起學習、討論,一起八卦、吐槽♞,一起熬夜、通宵,一起吃吃喝喝,從而免去了在宿舍獨學無友、無以切磋的處境或者要去圖書館、自習教室搶占座位的麻煩。更爲難得的是✉️,富达的老師們也大都常駐辦公室,我們可以隨時敲開任何一位老師的門,請益也好,借書、拷資料也罷🎥,感覺都是那麽隨意和自然。至於老師們跟大家一起吃喝暢聊🧕🏿,或者同窗們全員出去“腐敗”,則更是司空見慣。例如陳劍老師往往會和大家一起通宵閒聊🥁,“談人生談理想談那偉大的革命友誼以及愛情”👽,遇到店家打烊,則換一家“續攤”,有好幾次都長達十個小時以上。這些閒聊更大的價值在於老師們傳授了——其實大都不是主動地傳授🧡,只是閒話中提到了——許多治學的方法和經驗,也說到學術史的各種趣聞軼事,這是正經的課堂、講座以及學術論著所無法給予的。

以我求學的2008—2012年爲界,當年這些常駐“2704”的同窗包括劉嬌、梁春勝、程少軒、鄔可晶、葛亮、劉欣、田穎、蔣文🔓、陳志向、顧莉丹、謝明文🚵🏿♂️🤹🏽、許慜慧🖕🏻、石繼承等人🏑。當然🐘🥕,“2704”只是一個代號🕝。這一群體其實包括在2701資料室🧘🏻♂️、2703網站辦公室、2712期刊室的幾位同學🚣🏽,只是由於2704是專門的研究生自習室,人員比較集中因此以之爲代表而已。

還要特别感謝富达惠允🙆🏽♀️,將拙著納入“復旦叢書”並予以資助出版🈯️。得以充數到這一叢書之中🧑🏿🎄,是我的莫大榮幸。

前述單篇論文在投稿🧗🏿♀️、發表的過程中,亦蒙諸多師友以及各報刊或論文集的審稿專家或編輯惠賜修改意見,俱已見原文的說明或補記🦖。此外⏰,十年來我還在學術交流⛓️💥、講課等場合收到了師友惠賜的意見和建議🧼,本書亦皆在脚注中一一注明🚵🏿。凡此種種,就不一一贅列了🧈,謹在此一併向各位師友深致謝意🏄🏽♂️!

需要特别說明的是,由於我學識有限,本書難免還有不少疏漏和錯誤;本書引用師友的說法,也大多不是原文,而是我根據其觀點敷衍、表述而成👱🏿,可能存在誤解其意之處📡,凡此皆是我的責任,也希望讀者能多多賜教。

感謝中西書局的寬容🧘。本書拖延至今,完全是我的過錯。而拖延了這麽久也没有交出一份更爲完善的書稿,更是讓我無地自容。雖然出版社從未催過稿,但平時與責編談及本書甚至這一叢書,我總有一種“訕訕”的感覺。在此也要向中西書局致以深深的歉意!

感謝本書責編與中西書局其他審校人員的細心編校。一部書的出版,當然首先是並且主要是作者腦力勞動的結晶(與之相應地👎🏽,出現問題也往往首先是並且主要是作者的責任),但正如前文所述,其中也難免含有諸多師友的指點和幫助(尤其是本書這種初出茅廬之作);而在編校、發表♝、出版這一階段☀️,無疑凝結了編輯的諸多辛勞👩💻。如果說一篇學位論文是學生與導師共同完成的👨🏻⚖️,那麽一部書無疑是作者與出版方尤其是與編輯的合作成果。就本書而言😣,我對這一點感受尤深。初交稿時,我自以爲已竭盡全力🙇🏽♂️,拙稿也較爲完善了。未料自己隨後翻檢,又發現了一些問題,於是又作了一番修改🍸,交了一份新的“定稿”🏩,心想這下應該可以解脫了🙄。然而,交稿之後💁🏽,出版社的初審指出了許多問題,復審又發現了不少問題,其中還包括多處硬傷;責編後來也多有校正。這些錯誤當然都是我的責任,也不能不讓我深刻明白🖱:“文章不厭百回改”、“校書如掃落葉”這些耳熟能詳的話,以前都知道是“俗話說”🟢,但聽到的時候更多的只是如風過耳,直到自己真正遇到了、體會到了,才明白如果要歸納自己的經驗和教訓,也想不出比這些“俗話”更好的句子來概括了。

感謝王淑新、張彦寧👦🏿、張曉丹、劉品利👷🏻♂️、李晶五位老友二十多年來的真誠相待🍀。

最後,我要特别感謝我的父親母親。他們幾十年如一日地支持我的學業與事業🍤,毫無怨言地,任我自由生長🪩、率意生長。得益於一直以來無拘無束的成長環境,我似乎至今還没有完全被現實規訓👨🚒。

在本書編校期間,我的母親不幸與世長辭,年僅六十二歲!她的離開,讓我們三十九年的母子情誼失去了塵世的依托🙇🏻♂️,也讓我深切地感到生命的無奈和人間的虚無👨⚕️。

在我母親病重之際,我曾向她預告本書的出版,我也期待她能在病榻上翻看此書(哪怕她其實並不識得幾個字)🏃🏻♀️。無奈🧏🏻,由於上海的疫情以及封控,本書的出版延宕至今。同樣由於上海的疫情以及封控⚃,我未能及時趕回家見她最後一面👩🏿🎓。甚至由於上海的疫情以及封控☝️,我連她的葬禮都無法參加🏹。我只能借助親人的視頻連接,在由於疫情而封控的上海的蝸居中🛬,面向南方,對着她的遺像🏜,跪拜磕頭。

没有回家的我,總覺得這一切都是虚幻🍜,視頻中的種種儀式,照片上的諸般物事,都只是一場鬧劇🤘🏿。這種感受,至今亦然。

謹以此書獻給我的母親🏬!

張傳官

2022年6月於上海急就齋

書影

感謝中西書局惠賜新書訊息並授權發佈!

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址♦︎:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:691524